2023年1月5日,正值小寒。在这个一年中最为寒冷的时节,我的心也冷到了极点——原本身体尚好的父亲,竟永远离开了我……父亲一生善良坦荡,总能安然面对一切无常与变故,可我接受不了勤奋过人的父亲竟然真的舍下他挥洒了一辈子的画笔,至今依然觉得他并未远去。

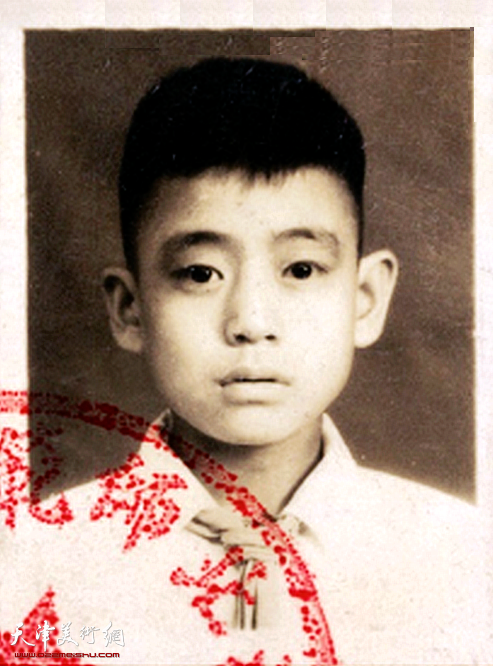

1952年读小学时的杜滋龄

余哀绵绵中,中国美术学院的元玺兄给我寄来了一册由高世名院长主编的《湖山志/景云村专辑》,并邀请我写一篇关于父亲的追思文章。起初我想回避这事,不是不愿追思,而是不敢。数十年来,父子间那些幸福温馨的点点滴滴,早已凝聚成一座美好得不忍环顾的花园,每一靠近与注视,都是一种折磨。父亲去世一年来,我不敢看他的照片与视频,当有时不得不进入父亲的画室去做整理,画室里的每一件鞋帽桌椅、笔墨纸印,都还有父亲的温度……除了独自在父亲的画室后院仰天流泪,我什么也做不了,最后只能黯然离开。

1957年在天津郊外写生

我知道很多事情不得不面对,残酷的事实是我改变不了的,要往前看。我也知道,在天堂的父亲也不希望我一直沉浸在哀痛中不能自拔。如何继续努力工作、生活,尤其是如何真诚的面对自心和艺术创作,是我余下的生命里必须做好的事情,唯有如此,对父亲的忆念才更有意义。作为当今中国画人物画方面的代表人物之一,父亲的艺术成就早已享誉画坛,世间关于父亲的艺术成就的评论文章很多,在这里,我就不想再重复叙述了。所谓“境由心造,画为心声”,对艺术家真实内心的了解,或许有益后辈学人做更深广的比照与思考,因此,今天我想提笔从另外一个角度,写一写藏在作品和艺术成就背后的父亲——真实生活中的杜滋龄。

1973年在邯郸钢厂为青年示范

父亲1941年出生于天津,自幼书香门第,家境优渥,在兄弟姐妹中排行最小。我的爷爷在天津是知名的商人,写得一手好书法,听父亲说,文革前,天津马路上还残留着一些爷爷题写的商号牌匾。在家庭熏陶下,父亲的哥哥姐姐们也多爱好音乐和美术。父亲也不例外,很小的时候就喜欢上了绘画,但是他的这种喜欢不是简单的喜欢,而像是某种命运召唤,在很小的时候,他就立志做一位大画家,为此,他一生勤奋过人,或者说,他心底对绘画一直有一种超乎常人的痴迷般的热爱。在我记忆里,他画室的灯永远是亮着的,几十年来,无论家里的条件如何改变,这一点从来没有变过。听母亲说,在国家落实政策之前,家里四口人挤在一间八平米的房子里生活,就在如此困苦的岁月里,父亲的画笔也从不停歇,白天他就拿床板做画案,晚上等我们都睡去后,他还要伏在家中的小桌上画连环画养家。后来父亲考上浙江美术学院(今中国美术学院)中国画系的研究生,在绘画上得到了全方位的升华。

1976年在金沙江畔写生

毕业后,父亲回到原单位天津人民美术出版社,继续他那苦行僧般的艺术生涯。他先后担任了天津人民美术出版社、南开大学东方艺术系等单位的领导职务,不管工作多么繁忙,他还是一如既往的回到家后,就回到他的绘画天地中,习字,画画,读书。我一直觉得父亲很累,很辛苦。在我几岁的时候,我就经常懵懂的念叨“我爸爸够不容易的了”,估计父亲听到这话也倍觉欣慰有趣,回浙江就和刘国辉伯伯说了,几十年过后,刘伯伯仍笑着对我说“你爸爸够不容易的了,现在该你不容易了。”

1980年在云南瑞丽农村写生

杜滋龄绘 《傣族少女》 46cm×59cm 1980年

我问过父亲,当年家里的生活条件、创作条件都不好,工作也特别繁劳,您就不累吗?父亲一笑说:“怎么不累,但是绘画是我的理想,我离不开,早已成为我生活的一部分了,一拿起笔就感觉很幸福,能忘掉很多事情。”父亲对绘画事业的无限热爱,使他在小学时代,每天可以不吃早点,把省下的钱去买画材、画册,可以在凌晨四点多起床,去天津子牙河畔画油画风景写生,可以在完成了一天出版和教学工作后,拖着疲惫的身体,回家继续伏案作画,长此不息,如是经由大半个世纪的热爱、勤奋与坚持,父亲赢得了受人尊重的国画大家美誉。

1981年,杜滋龄(左)在浙江美术学院与刘国辉、王涛合影

杜滋龄绘 《藏族姑娘》 60cm×46cm 1983年

杜滋龄绘 《舞蛇》 68cm×68cm 1987年

父亲对于艺术的爱,浸透了他生活中的每个角落,他和人世间的关联,仿佛唯有通过画笔才能建立。无论身在何处,无论春夏秋冬,他都随身携带着速写本,速写成为了父亲的终身印记,只要一有时间,他就用速写这一绘画手段,记录生活的点点滴滴,甚至在家中看电视的时候,速写本也伴随左右,只要电视中出现有用的绘画素材,他会马上拿出速写本来记录,甚至每天入睡前,他都会将速写本放在床头,随时记录心底浮现的画面。长年的积淀与研磨,令他的速写不再囿于简单记录或者作为创作素材,那些速写早已上升为一张张独立的作品,线条极具独特韵味,有完整的绘画感与鲜活的艺术意蕴。父亲有时候总笑称自己像一位裁缝,总是在不停的裁纸画画,这一情形完全贯穿了他的一生。

杜滋龄绘 《太行老农》 68cm×68cm 1991年

杜滋龄绘 《塔吉克姑娘》 137cm×96cm 1994年

杜滋龄绘 《荷塘晓雾》 125cm×180cm 1997年

在与父亲的日常闲聊中,我不时会抱怨工作太忙、没有时间和精力画画,父亲总是告诉我,要善于抓紧时间,不要把时间用于无聊的应酬和没有任何意义的事情上,笔不能放下,哪怕工作再忙,实在没时间画画,也要学会读画,遇到好的作品,要简略的画个小稿记下来,对绘画的思考不能停。父亲反复和我说,一个画家不要有什么非分之想,不要忘记你当时为什么拿起画笔,一定要做好人,画好画。

向叶浅予先生请教

杜滋龄绘 《打起手鼓唱起歌》 68cm×138cm 2000年

杜滋龄绘 《埃及风情》 123cm×123cm 2003年

说到做人,父亲一直教育我要低调谦和。他身体力行,是我做人处世的榜样。在我的记忆中,父亲的心态极其稳定,无论是遇到什么事情,他都会不慌不忙的处理,如果说他对绘画的热爱做到了贫富不移,那么他的为人处世也早已做到了荣辱不惊。在他年轻时,由于众所周知的时代原因,他过早的步入了人生最低谷,漫漫长路不知前程,但他从不悲观厌世、怨天尤人,只默默的与画笔为伴,承受着那个时代给他带来的痛苦。在那期间,父亲大量的早期作品几遭尽燬,同时还得创作大量的宣传画、年画以及其它形式的绘画作品,由于出身问题,这些作品他不能署名,只能成为别人的作品。对此,父亲也只是说“只要能让我画画就行,其它都不重要。”父亲还常说“人生不易,如果遇到急需你帮助的人,在力所能及的情况下,还是要帮的。”这些话到现在还牢牢的印在我心里。即使在他功成名就之时,他也能保持一颗谦逊的心,去面对这个世界,从不趋炎附势,对待画界朋友和青年画家们,他总是张开胸怀的去交流,去帮助。在天津人民美术出版社任总编辑的同时,父亲还是国内唯一的中国画专业学术期刊《迎春花》杂志的主编,在当年那个宣传手段极其匮乏的年代,只要是作品好,父亲都无条件的、没有私心的为全国美术家服务,即使是对素昧平生的底层百姓,他也能尽力相助。记得上个世纪九十年代末的一个晚上,家门口来了一位不曾谋面的农民工,说想和父亲学画,父亲没有一点嫌弃地把他请进屋来,此后,父亲和母亲一起不遗余力地帮助他学习书法绘画,并为他在天津安了家,做了天津的女婿。他叫石城,现在已经是小有名气的天津文化人了,为天津蓟县盘山石刻的保护与修复做了不小的贡献。

2004年杜滋龄先生在山西黄河边写生

父亲爱才,亦爱人,即便对生活在雪域深山里的老少边穷地区民众,同样有着难以割舍的慈爱。记得在2015年,我与父亲一道去四川藏区郎木寺一带采风,父亲注意到一位帮着家人忙活的藏族小女孩,当即拿毛笔给她画起速写。这幅速写极为生动精彩,后来多次出现在父亲的画册和展览中。几年后,因为一次活动的机会,父亲和我恰巧又去郎木寺,虽然已记不清路,但父亲坚持要再去探望女孩一家。当女孩认出父亲,激动地抱住父亲时,那感人的一幕令人唏嘘。临别,父亲还坚持塞给这位叫做旦知拉毛的女孩一些生活费。在父亲的世界里,没有高低贵贱和远近亲疏,他心底那份深沉真挚的情感,早已化作日常言行,也早已融入他的笔墨里。

杜滋龄绘 《帕米尔风情》 97cm×180cm 2007年

由于工作缘故,我的出差任务一直比较多。父亲去世后,我常在全国各地遇到很多画家诉说我父亲当年给与他们的帮助与扶持,如今,他们很多都已成为非常著名的画家,每当他们眼含热泪说起当年的情景,表达着对父亲的无限哀思,我都是强忍着泪水静静聆听。有关父亲的很多善行,我都是在这个时候才知道的,他几乎从未跟我提及。父亲的为人由此亦可见一斑。

2008年在福建惠安写生

杜滋龄绘 《康巴汉子 》136cm×68cm 2008年

记得2016年父亲首次在广东美术馆、浙江美术馆、山东美术馆和中国美术馆,举办“行者无疆——杜滋龄中国画作品展”,参加四地巡展开幕式的朋友非常多,好评如潮,这无疑见证了父亲和他的艺术造诣所获得的广泛认同。大家都说,老杜作品如此精彩,但办个展为什么这么晚啊!其实大家不知道,父亲办个展晚,主要是他总认为自己的水平不够,还需要在艺术上再下苦工,再打磨。我作为儿子也不止一次的催促父亲应该办个展了,但每次都是无功而返。2015年初,平时都很忙的父亲和我一起去日本,难得有机会一起长谈,记得是在东京的一天晚上,我又重提个展之事,父亲对我说:“我不办个展是因为我水平还不够,我总感觉到压力,总感觉我的老师们在天上看着我,他们像高山一样,我不敢造次,再等等吧。”我说:“我不认同您的观点,您已经75岁了,应该做一个个展了,一个画家一生不做一个个展也是一种遗憾,做个展也不是为了炫耀,您就当把作品摆在一起,给自己全面看一下总可以吧,而且不用您操心,儿子来帮您。”说到这里,父亲终于有些心动,想了片刻和我说有几点必须注意,一是做个展不能拉赞助,自己拿钱来办,二是不请政府领导出席,只请业界的朋友和学生来看。我知道父亲的脾性,虽然他在中国画领域享有很高声望,但他惯于低调内敛,平时不爱宣传自己,所以他只想做一个纯粹的展览,不想让个展沾染江湖气和商业味。这个单纯的意愿,获得了他预想之外的共鸣。出于对他半世德艺的感佩,大家都想第一时间看到他的经典作品和近年新作,因而四地巡展盛况空前,堪称是一次美术界的聚会,很多老友同仁都说早就期待杜老您的展览了。通过这次展览,对于父亲的艺术成就,画界也有了新的、更高的认知与评价。

杜滋龄绘 《版纳晨曦》 166cm×125cm 2009年

杜滋龄绘 《牧场之冬》 291cm×145cm 2009年

作为父亲的孩子,除了日本求学的四年外,我人生的四十四个年头都陪伴在父亲身边,现在想来,这是何等幸福的事情!我从父亲的身上学到了太多太多:对朋友之间真诚坦荡的友情,对家人无比深刻的爱,对社会不良现象的愤恨,对诽谤侮辱过他的人的包容。除却艺术事业外,父亲的理智与情感,在他作为丈夫的角色里同样有着非常独特的映射,他是那样深爱着与他同甘共苦几十年携手走来的妻子。我的母亲与父亲相识于六十年代,共同经历了太多世间风雨,在我印象中,他们在一起永远是那么和谐,很少吵架,就算偶尔拌嘴也是因为艺术话题,而且每次都在父亲的玩笑妥协中收场。父亲非常尊重我的母亲,当初,母亲义无反顾的与“家庭出身不好”的父亲结婚,母亲也是雕塑专业出身,为了这个家庭,她放弃了自己热爱的专业。有了母亲的支持,即便在生活困难的年代,父亲也能全身心投入艺术创作,家里所有的生活重担一度全都落在母亲身上。缘此种种,父亲一直对母亲满怀感激。

杜滋龄绘 《晨曲》 145cm×185cm 2012年

2017年底,母亲得了脑血栓,虽然以前有过几次较轻的脑血栓病史,但这次发病非常凶险,语言能力紊乱,记忆力骤降,行动也不便利,整个家庭的生活节奏被病魔无情的打乱,更麻烦的是母亲的情绪也变得极不稳定,经常爱发脾气、骂人,有时情绪亢奋会不停的絮叨一天一夜。眼见这等情形,父亲谢绝了一切社会活动,甚至放下了他不可或缺的画笔,每天以极大的耐心去照顾母亲,天天左右不离母亲身边,不论母亲多闹,父亲都微笑耐心的去揣度母亲的意思,虽然我们都听不懂母亲在说什么。那时候,我的工作强度也很大,妻儿、单位、绘画都要顾及,劳碌之余,我也会每天去照顾母亲一两个小时,和父亲说一说美术界的事情,想借此舒缓父亲的心情,但有时却事与愿违。有一回,我没管理好自己的情绪和精神压力,跟母亲说话的语气重了些,这时,从来都不说我的父亲却严厉的批评了我,然后说:“你忙去吧,自己注意休息,把工作和家庭搞好,妈妈这边我来照顾,遇到事情别那么急!”有次去杭州出差,遇到了父亲的老同学马其宽和徐家昌二位先生,他们非常关心我父母亲的近况,说:“夫妻感情再好,也不会一起来一起走,让你父亲想开一些,有时间多出去走走,画一些小画,调节一下紧张的神经。”我也是这么想的,回京后,我就把二位先生的话转告给了父亲,父亲说:“感谢二位老同学的好意,但是我放不下你的母亲,她现在离不开我,我在,她的情绪就会稳定一些。你母亲这辈子对我有恩,我的余生就是不画画了,也没有关系,我一定得照顾好她。”听父亲这样说,我只能将泪水强忍在眼眶里……年近八旬的父亲,像一座老而弥坚的山,在母亲病重时期,几乎独自撑起了我们母子的家。从那一天起,父亲在我的心里更加高大,他令我懂得一个真正的男人须如何担当生命中不可轻亵之责。譬如此刻,我就很想告诉父亲:从来不吃剩饭的我,也能开心的吃母亲的剩饭了。母亲每次吃到她喜欢的菜,咬一口就会给我,让我也尝尝,要是换做以前,我是不可能吃的。父亲说过的一些话,待他走了,才传进我心里。

杜滋龄绘 《旦知拉毛姑娘》 60cm×49cm 2016年

很难让人相信从小到大,父亲没打过我一下。他总是耐心的给我讲道理,总是身体力行的做我的榜样。自小,我一直有一种骄傲感:我的父亲是杜滋龄,是一位了不起的画家和了不起的男人。虽然我对父亲高山仰止,但父亲却从不俯视我、指使我。父亲和我的关系,现在想来不太像父子关系,倒更像是画友、朋友,在一起聊艺术,聊足球,聊人生,每每在一幅画作进行不下去的时候,我都会把父亲请来,听听他的意见,他对东、西方艺术博闻多识经常能使我获得启发。离开父母家时,我经常要摸摸父亲的右手,嬉笑的说给我一点灵气吧,也许今晚就能画得好一些。多年以来每天下班,我习惯边开车边和父亲通电话,东聊西聊,而今,我不得不去适应回家的路上再也没有父亲亲切的声音,数十年的无数惯常均已成空……无限伤怀的日子里,除了梦见父亲时的欣喜,我感觉自己变得空洞虚脱,好像成了没有依靠的孩子。唯有父亲说过的话,不时照亮我灰暗的心绪,唯有父亲做过的事,警醒我有些事情必须做好,必须坚持到生命的最后一刻。

2016年11月23日,“行者无疆——杜滋龄中国画作品展”在中国美术馆开幕

父亲,此刻我的耳边,又浮现您对我说过的“春去春来皆有度,花开花落且随缘。”您的有度与随缘,从来都不是油腻虚浮的概念,而是内涵丰厚的笃行、始终如一的现证,您早已将生命中原本不同的领域贯穿融通——您做人的磊落,不就是您笔墨的洗练沉着吗?您做为长辈的温厚热情,不正如您画中风雪高原里透出的隽永赞歌吗?您做为丈夫的爱与责任,不正与您对艺术的真诚忘我同出一心吗?如今您虽已远去,但您做为父亲的润物无声,不正是扣响我和后辈中青年画家们继往开来的黄钟大吕吗?

往者不谏,来者可追。在父亲去世一周年之际,谨以此文,愧呈祭奠。

(文/杜松儒,杜滋龄先生之子,中国美术家协会理事、中国画学会理事、中国国家画院研究员、中国美术学院硕士生导师,2024年2月于北京)

杜滋龄先生简介

杜滋龄(1941年—2023年),生于天津,1981年毕业于中国美术学院中国画系研究生班,师从叶浅予、李震坚先生。曾任天津人民美术出版社总编辑,南开大学东方艺术系主任,南开大学教授,中国画学会创会副会长、中国艺术研究院博士生导师、中国国家画院研究员。第十届、第十一届全国政协委员,中国美术家协会中国画艺委会第一届、第二届、第三届委员,中国美术家协会第五届、第六届、第七届理事。享受国务院特殊专家津贴。