我写过一篇《我的母亲》在美筑艺品公众号发布后,一位好心朋友主动把它推送到今日头条的江浙文艺,这位朋友反馈说很快就有2万多人阅读,评论栏里评论也很多,反响很好!有人也希望我能写写我的父亲。其实我是想写的,因为我的父亲是有点故事的,但一直没有下笔,大概是因为我对父亲是有过愧疚的。

父亲17岁(1946年)就进总统府做书记,那时的书记就是做些抄写工作,是最基层的职员,跟现在的书记有天壤之别,一个管人,一个被人管。他们的办公室跟蒋介石同在一栋楼,蒋介石还摸过他的头。总统府工作人员佩戴徽章,可自由出入总统府,上下班有专车接送。带着总统府徽章的人,走在路上一定是抬着头的。南京解放前夕,因为我的爷爷奶奶都在南京,所以父亲申请留在南京。在总统府工作的这段经历,后来一直像一块石头压着他。也许是因为觉得自己有“前科”,所以,他为人处事,特别小心谨慎。解放后,父亲开始在市教育局工作,后来主动要求下放到学校,在一所中学里做教导主任,一直做到退休。期间分房、涨工资,他都礼让别人。也没想过入党、提干,因为怕政审过不了关。

文革期间要破四旧,父亲怕被查抄,就主动销毁了一些古物,但还是偷偷保留了两幅卷轴画,一幅是张大千的《仕女图》,另一幅是日本画家画的《鸠占雀巢》。张大千的《仕女图》我见过,竖条,四尺对开左右大小。画面一仕女依偎于树干,头微偏,作慵懒状,仕女面部着白粉,白粉略有铅化。那时我还没学画,对张大千,只知道名气大,并不知其画的价值,也看不懂画的门道。改革开放后,这幅画被父亲老领导的儿子借去,父亲皮薄,不好意思及时要回,后来要时,说已被人骗走,只塞给了我父亲200元。这位领导是我父亲单位的书记(此书记就是管人的),姓赵,他儿子我没见过,但我想一定很丑陋。另一幅画《鸠占鹊巢》,据父亲说是抗日战争时期,一位日本的反战人士画的。绢本立轴,四尺对开竖条,装裱很好,至今我还珍藏着(见下图)。画面一只肥硕的斑鸠站在梅枝上,梅枝上是应该画喜鹊的,“喜鹊登梅”是中国画常用题材。改为斑鸠,寓意为日本不该侵占中国。这幅画兼工带写,斑鸠工笔,梅花写意,画工不输国内工笔画家。我刚留校工作不久,系里请来了一位日本画家介绍日本的绘画材料,我就带着这幅画想请他鉴定一下。其间我介绍了这幅画的寓意,看到这位日本画家面有不悦,系领导就赶紧把我打发走了。这幅画有款有印,但至今不知画家是谁。

《鸠占鹊巢图》

而我跟父亲的感情比较复杂,不像我跟母亲,彼此之间都能感受到爱,这种爱渗透到生活的每个细节,比如母亲的一个眼神,一次抚摸,往我碗里夹块肉,带我上街买菜顺便买点小吃;我返回农村时,瓶瓶罐罐里装满的母亲的味道(母亲烧的我喜欢吃的菜)……(详见《我的母亲》)。而我跟我父亲,就没有这种感觉。

父亲常说“严父慈母”,他给自己的人设就是“严父”,不仅严肃,而且严格,有时也严厉。有几件事给我印象深刻,一是:我单独住一小间后,他有时会在门缝和窗户往里看我。我如果睡懒觉,他就会在窗户外搞一些动静;二是:我在房间里挂了一份奥黛丽赫本等明星的挂历,他就批评我,可能是怕我沉迷美色,要我把它拿下,那时我已经工作了;三是我印象最深的:我高中刚毕业就下农村插队。有一天,跟一群妇女在农田里干活,见有喜鹊在周围绕,妇女队长就说:揪个(今天)要有喜四(事)唠。果然,快到中午的时候,我看见远处一群人迎面而来,其中有个身影特别熟悉,仔细一看,竟然是父亲。我因特别兴奋,就脱口而出,大声呼喊父亲的名字。当时,不知是因为太激动了,还是因为那种场合,不呼其名,就不知道是在喊谁?(当然,也跟我一贯调皮有关)就直呼父亲的大名,结果父亲就当没听见,根本不搭理我,径直朝村里走去。我插队的地方,是他们学校学农的地方。那次,他可能是去谈工作的,也可能是去看我的,但更有可能是借谈工作之名去看我的。毕竟一个17岁的从未吃过苦的城市孩子,只身在农村插队,作为父母一定会牵挂的。但那天在村里见面后,他只说了我一句没礼貌就走了。他走后我愣了半天, 那时我挺坚强,硬是没让眼泪掉下来……

从此,我懂得了严父的“严”,还是威严的“严”。我因为直呼父亲的大名,冒犯了父亲的威严。

在我初、高中时期,或许是我们父子相互有些不满,或许是我比较逆反,那时经常跟父亲闹别扭,甚至很长时间两人不说话。这件事让我很内疚!一方面觉得自己不孝顺;另一方面觉得不该让母亲为难和伤心!作家麦家与自己的儿子有十几年的隔阂,我看到他在央视节目上谈及此事时,欲言又止、泪水在眼眶中打转。这个场面深深地刺激了我,我意识到无论如何,儿子都不该跟父亲闹别扭,这样会很伤父亲的心,也会影响家庭的和睦。好在我跟我父亲有隔阂的时间并没有麦家父子那么长。

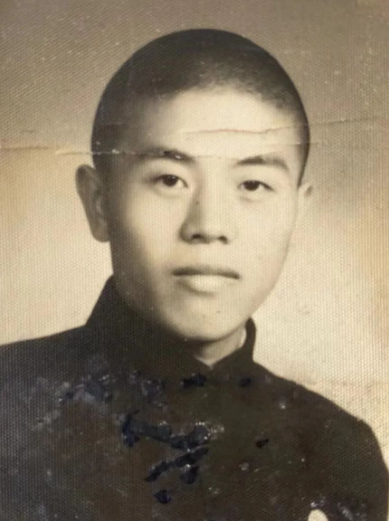

中年时候的父亲

父亲是位教师,有些知识分子的架子。他平时在家看看书,写写字,很少出门,也很少帮我母亲分担家务。那时可不像现在电气化,家务都是靠人工,所以,母亲很辛苦。因为心疼母亲,我有时还会帮母亲做些事,也会在心里责怪父亲。可能那个年代大多家庭都这样,所谓的男主外女主内。其实一般人外面能有多少事?倒是家里每天都有无穷无尽的琐事。那个年代男人都有点大男子主义,在家要有威严,在外要有面子。如果在家婆婆妈妈地做家务,在外就会觉得没面子。那时候,女人指责男人时,用的最多的词就是“大男子主义”,可男人们的大男子主义,往往又是女人们惯出来的。

因为父亲不会做家务,在母亲患病住院期间,父亲经常把炉子上的东西烧得焦糊。后来我有了孩子,我们夫妻俩一边工作,一边自己带孩子。孩子黏父母,离开父母就哭闹,所以保姆带了几天就不愿意带了。后来实在没办法,就把孩子送到一家私人托儿所,可依然哭闹。当我们去接她时,看见她嚎啕大哭、十分委屈地疯狂扑向我们时,我们就决定第二天不来了。就这样,我的父亲也没有帮我们带一下孩子(母亲当时已经去世了),因为在我父亲生活里,可能就没有家务这个概念。

母亲去世后,父亲很快找了继母,大概跟他需要人照顾有关。

现在想想父亲虽然不做家务,但也为家庭做了很大贡献。

父亲干的最大的一件事,是把租的房子买了下来,然后翻建成两层楼。我们家一下子从无房户、拥挤户,变成了“大户人家”(面积大),我也因此在二楼有了宽敞的画室。我也没有辜负这样好的学习条件,没事就在画室里看书画画,也出了一些成绩。

父母在我画室合影

父亲干的最令我吃惊的事,是他跟着美术老师学做纸灯,然后和我母亲过年时到夫子庙去卖。父亲一贯是爱面子的,通常是足不出户,而且胆小怕事。记得当时我们家是迎街房(门面房),有人要租我们家的房子做裁缝生意,租金不低,这可能就是一个奔小康的机会,但被父亲拒绝了。

父亲早年的工资算比较高的,一个月70多块钱。所以,我们家的生活还是可以的,经常有鱼肉吃,来个客人还能上街斩只鸭子,喝个小酒。如果没有父亲的高工资,买房、建房就不可能。

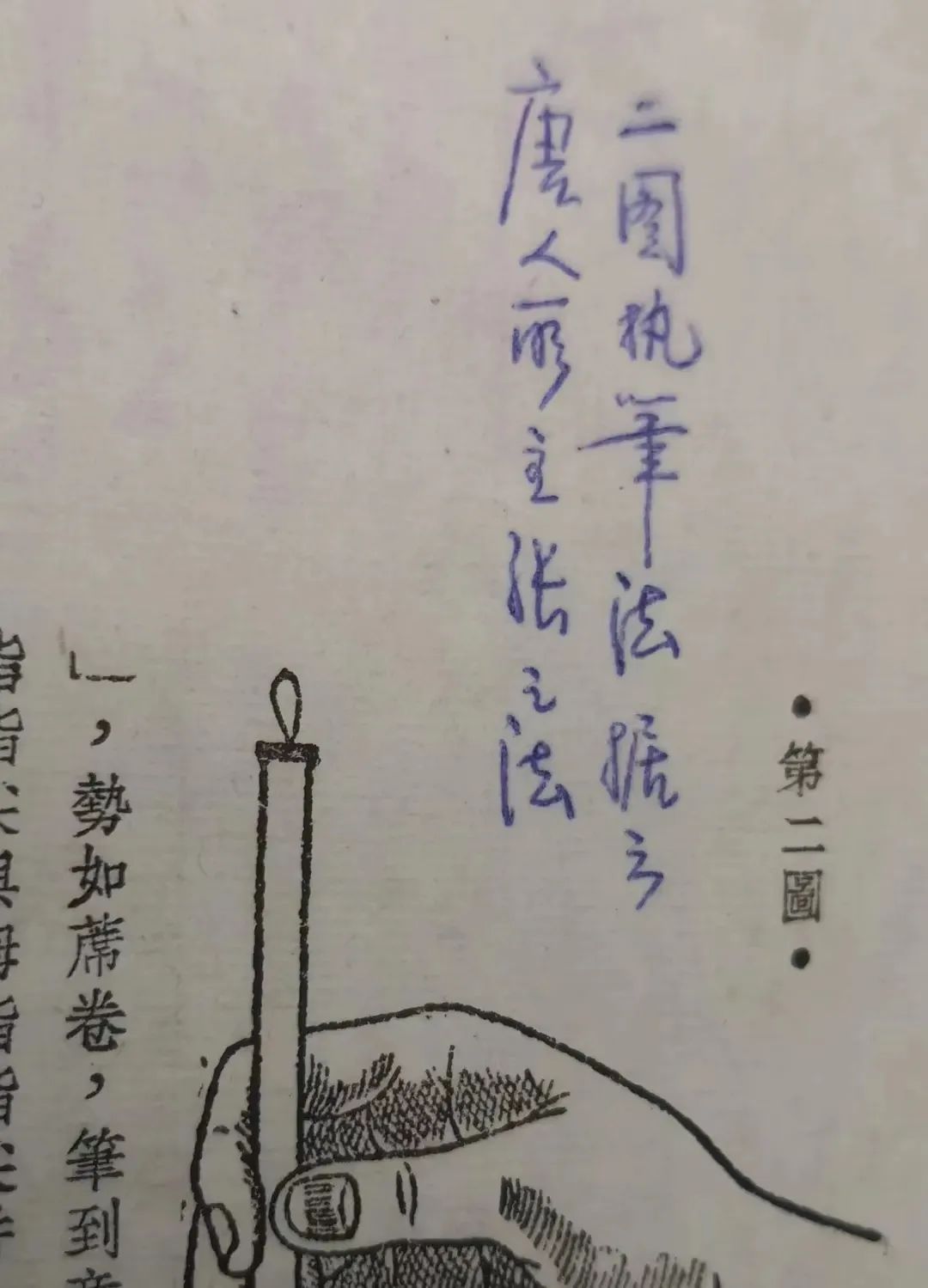

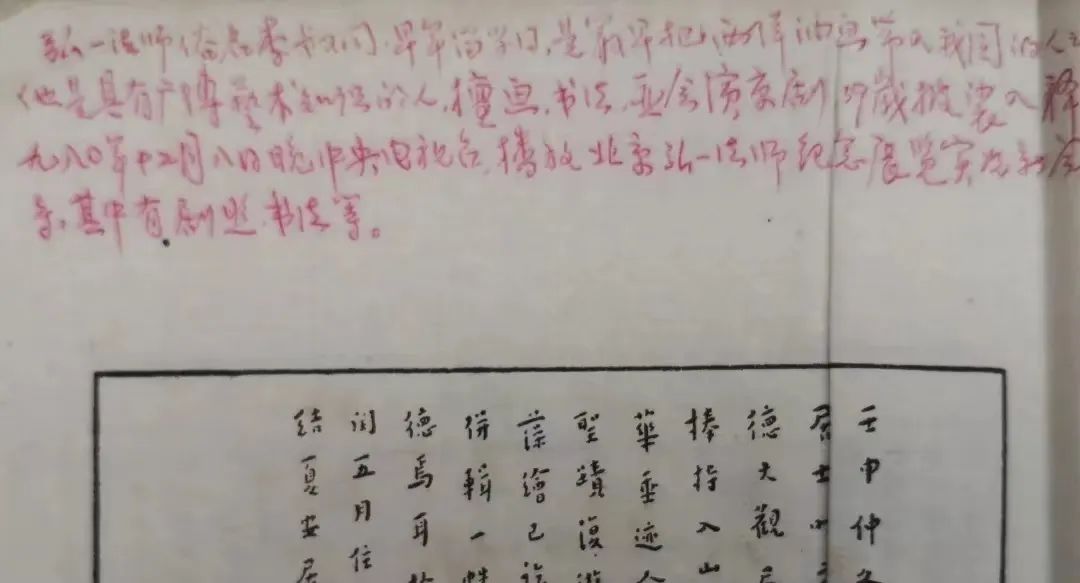

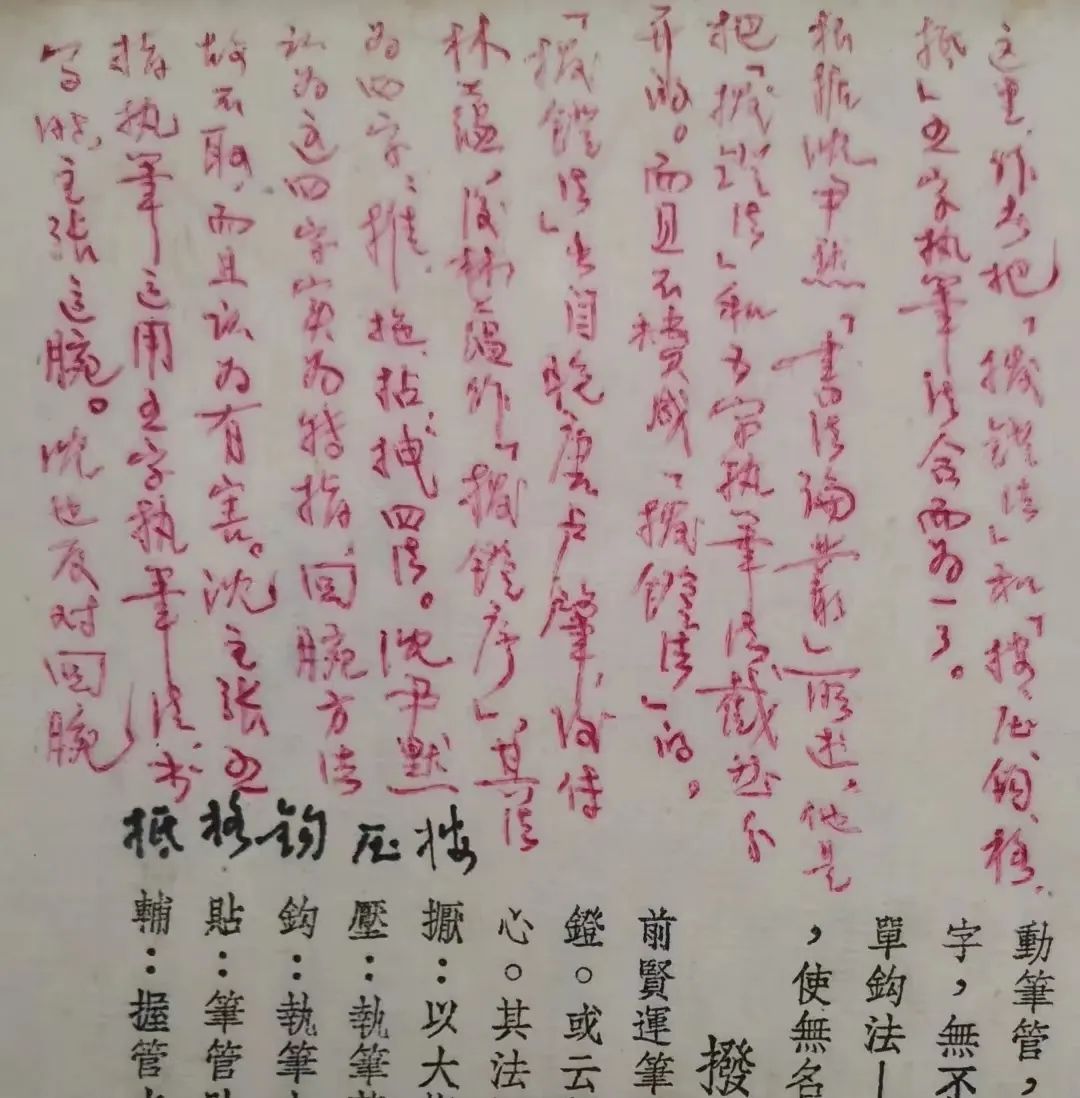

特别是在我的培养上,父亲还是上心的,比如小时候教我练书法。父亲喜欢书法,在家经常练字。他的书法在教育系统有一定名气,他的板书也常作为学生练字的范本。他喜欢看书,写字,还会讲故事,这对我都有着耳濡目染、潜移默化的影响。我转学也是父亲的大手笔,因为转学,才学了美术(详见《学画记上》。学美术后,父亲又帮我介绍了几位老师。一位附近中学的美术老师,常到我家喝酒,父亲总是热情招待。

父亲的笔记

父亲对我的影响,还在他的日常用语中。

父亲常说:人情债顶着锅来卖。意思是别人帮了你,你一定要设法报答。这句话对我影响很大,让我懂得不仅要感恩,还要报恩。事实上,懂得感恩和报恩的人,才会赢得别人的好感和赢得更多的帮助。

父亲还常说:吃亏是福。有时看似吃亏,但却赚了别人的好感。别人对你有好感,有机会时他就会帮你一把。相反,处处想占便宜,换来的是别人对你的疏远和提防。所以,我工作时,尽量提前到办公室打水、扫地。和朋友一起出去玩,我最不能容忍比别人少花钱。如果这次少花了,下次也一定会补上。当然,吃亏也是要有分寸的,也不能无底线的吃亏,否则,就可能纵容坏人。

父亲还常说:要有贵人相助。人在成长过程中,总是有无数人在帮助你,但有些帮助是职责所在,份内之事,也是绝大多数人都能得到的。而贵人是在你关键的时刻,甚至是在你遇到千载难逢的机遇时帮你一把,这一把,就可能改变你的生活,成就你的人生。

父亲还常说:要多看书,多读诗,“腹有诗书气自华”。特别是知道我画国画后,每次见面都要这样叮嘱我。对于他的叮嘱,我以前很抵触。一是因为他反反复复的讲,听烦了。二是因为我觉得他不信任我,好像我不懂得画画需要修养的道理。但是,事实上,他的不断提醒,对我还是有促进作用的。

有一种父爱就是不断地提醒。

父亲终究是父亲,父亲一定会尽做父亲的责任。在这个尽责的过程中,可能有时是喋喋不休;有时是默默无声;有时是和风细雨;有时是电闪雷鸣。但不管如何,你都要相信一句老话,父母总是为了儿女好!

其实,在我很小的时候,我跟父亲也有和谐快乐的时光,比如,听他讲故事、一起躺在床上唱样板戏、骑着二八大杠带我去兜风……。记得一次父亲骑车带我时,我的脚绞到车轮里,皮都裂开了;还有一次父亲带我去理发,剪破了耳朵。不知为何,这些血淋淋的事件,反而成了我美好的记忆,或许是因为它们留住了我童年跟父亲在一起的时光。

父亲老年和蔼了很多,每次见到我都是笑呵呵的。我们逢年过节都要去看父亲,除夕都要在一起吃顿年夜饭。当然,每次见面,父亲都少不了提醒我:要多看书、多读诗、多练书法……,当然都是笑着对我说的,而且,最后还会补充一句:你不要嫌我烦噢!

光荣退休

我对父亲的愧疚,在我做了父亲后,也慢慢地释然了。因为我知道了作为父亲,当他选择做严父时,就不会在乎孩子怎么看待自己,或者是否报答自己了。

都说“可怜天下父母心”,是因为父母“殚竭心虑终为子”,却不图回报。而且不管孩子对父母怎样,父母都不会怪孩子。父母是无私的,所做的一切都是为了孩子好,即使自己受点委屈;父母是伟大的,他们一心只为孩子,在他们眼里,孩子好才是真的好,哪怕自己过得不好。

但作为孩子,就不能让父母多点安心、顺心、舒心,少点可怜心吗?可惜父亲走后,我从此就不再是孩子……

(文/毕宝祥,2024年3月写于南京)

(来源:美筑艺品)

作者简介

毕宝祥,1960年生于南京。南京师范大学美术学院教授、江苏省徐悲鸿研究会会长、江苏当代书画院院长、江苏省当代艺术创作研究会副会长、江苏省山水画研究会副会长。南京大学、扬州大学客座教授。