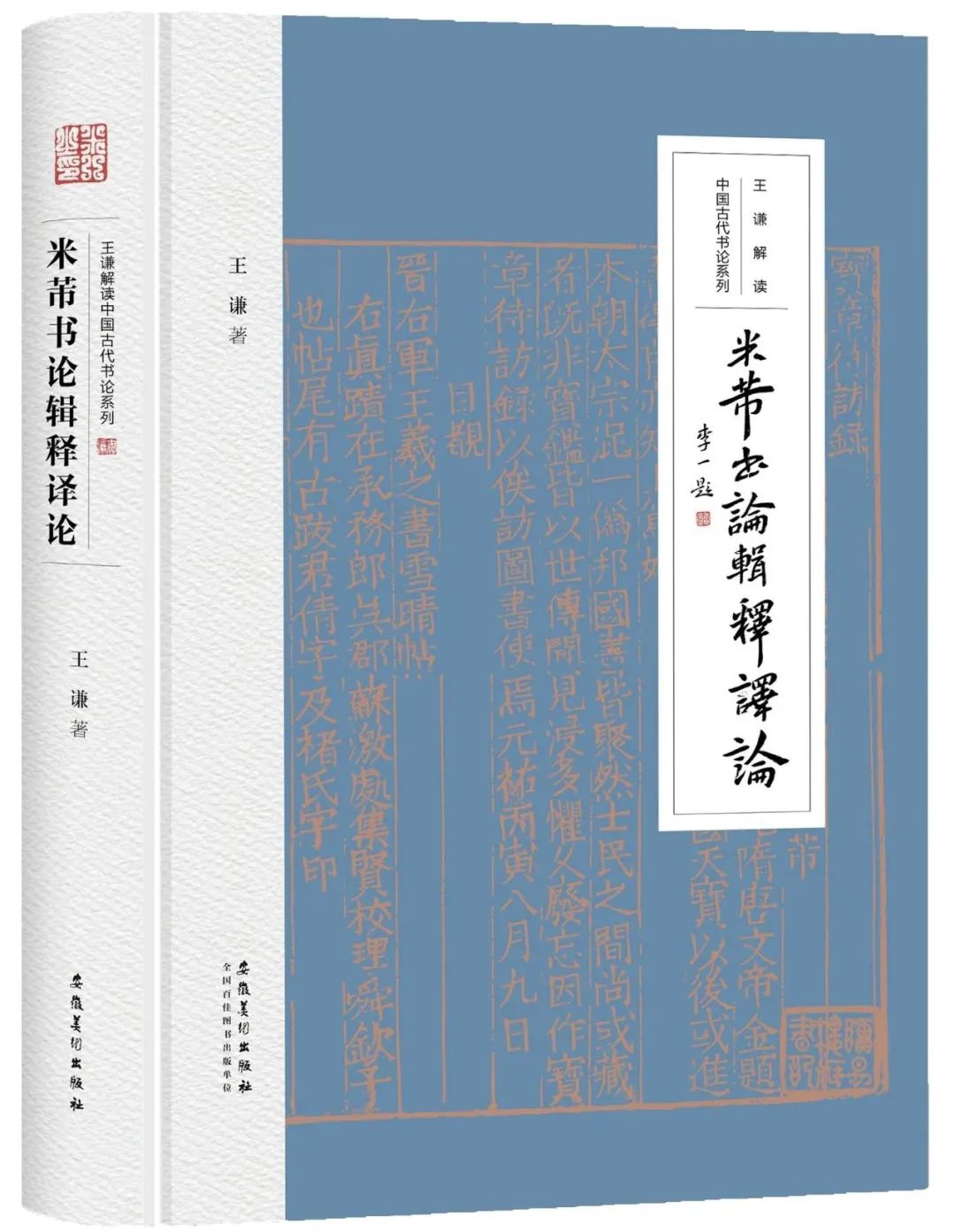

《米芾书论辑释译论》

王 谦 著安徽美术出版社 2023年出版

《海岳名言》+《书史》+《宝章待访录》

为宋代米芾最具代表性的书论著作,

是为“米芾书论三书”

“米芾书论三书”

对当代书家创作、书法理论研究、古代原帖鉴定,

均具实用价值,

但纵观当代整理、研究情况,似难尽如人意。

本书着意纠正当代出版物之误断、误读:

注释求其详,今译求其信,

考论辨析历史资料及当代学人之误,

可为读者深入研究之助。

自序

快时代,慢读古代书论

一

我们正置身于前所未有的快时代。不用说人类文明发生以来由古代、近代乃至现代相连接的几千年里未曾这样快过,即以当代着眼,二十年前十年前都远没有当下这样快。比如做一锅臭鳜鱼,十年前职业厨师不花上七八天绝对办不了,现在随便一个小白买来现成的主菜与配料,只消片刻工夫在家里就“DIY”出来了。比如古代书法理论,遇到难解的字、句、段,在没有智能电话的时候,需要去问老师、到图书馆查资料或跑到实体书店去买书,现在则是用电脑或干脆用一台华为或一枚咬缺了口的苹果,只消输入几个关键字就一切OK,分分钟搞掂。

但是,在快时代,有许多问题仍然是难以解决的。这样说,并非指在线搜不到答案,而是指大概率的度娘能够给出答案的情况下,却不幸让人能够得到的只是一个或多个似是而非的错误答案,——唯一的好处是为有明辨能力的读者提供一些坐标,标清了已被我们同时代学人误踩的糗雷。其实我们要求并不高,只要一个正确的解答而已,但瞬间蹦跳到你眼前的却是N个答案在自说自话,弄不清哪一个是正确的不说,甚至都没法保证其中能够包含一个正确的解答!

对书法人来说,要解决这样的问题,只有慢读经典。慢读经典书论,其志不在于慢,而在于读懂、看透,读得上下贯通、六脉舒活,让自己的专业性见识不被浮云遮眼。

慢读书论经典,可能会让专业课上的《书谱》临摹变得像是增加了一门古文阅读课,让“书论选读”课像是同时增加了一门古汉语和现代汉语的课,甚至还加上论文写作课,学习的时空没有延长,而学习效果已多重复加。这样一种做研究的姿态,在完成诸多貌似“非本专业”课程的同时,不但原有专业技法课和理论课不会有丝毫的削弱,而且让原本边界切割分明的专业课变得界域宽广,智性思维的触角伸向万仞八极,无远甫届。

二

从许倬云先生《问学记》中看到他回忆大学时代上劳贞一先生的秦汉史课的情形:“我们常花上连续好几个星期,只在聆听他老人家考证玉门关的遗址。”我不知道在当下的专业课上,教员是否被允许这样上课(同时也不知道有几位教员有学力支撑这样做),好在撰著书稿是个人事务,我可以在自己书稿的多个局部写得比较任性、尽兴,把研读、辨误的周折过程以尽量紧致的文字报告出来,向读者展示自己与一个个糗雷猝然面对,继而细心“拆弹”的过程和方法。按照许倬云先生的理解,“虽然玉门关不应当是秦汉史的全部,然而从他的研究过程,我们学到如何处理史料,如何判断证据”[许倬云:《许倬云问学记》,广西师范大学出版社2019年版,第20页。]。在我,则是在这样稍涉深度的写作中,与读者分享学术思考的虔敬和文字表达的快意。

快读式的囫囵吞枣,是被动式的接受,会让人产生被新知快速充腹的快感;慢读式的实事求是,是主动性的探索,偶惑让人因学力和见识的不足而沮丧。前者,快感过去也就完了;后者,会在苦追不舍的用心之后,到达他人未曾达到的新的高度,——虽未必有多“高”,但起码伴随一个“不会错”的自我期许,其中已包含建树的意义。

古代书论的解读类图书,随手找两本翻翻,不难发现存在两大不足:一是颇多不知所云的注释和难以自洽的今译,二是遇到学者本人读不懂的地方便大胆“留白”。慢读,正好让我们有机会去发现出版物中的问题,继而去努力解决。正是这样“发现问题—解决问题”的过程,见证我们的学习成长。这是属于认真读书、认真思考者的红利,它在这个快读时代来得尤其宝贵。在我,更具有一种“以著促读”的意味,因为仅满足于读书难免放宽自我要求,甚至会以“好读书不求甚解”作标榜,著述却不可留死角,即便一时未得“甚解”,也需暂作此处阙如的记号,在印成书前完善解决。

三

关于古代书论的阅读,我有一个观点:解读比版本更重要。这样说,可能会有师友反对,相信看了如下的假设之后,态度会改变。

我们面对一部(或一篇、一段)古代书论,会有版本无误与有误两种情况。但是,即便版本无误,也殊难保证当代学者作出完全正确的解读。在版本无误的情况下,如果说古人笔下的文言对文史领域的当代学者基本不构成阅读障碍,但对书法学者情况完全不同。以我近年的读书经验,纵然古人版本无误,但句读的工作毕竟需要解读者来完成,往往同一段或同一句书论,出于不同作者之手的出版物往往在断句、译注上各行其是,相互抵牾,而共同特点偏偏是与正解擦肩而过,各自大踏步奔向错误的目标。这样的书看得越多,越被这种在版本正确的前提下发生的误断、误读弄得快要丧失了去看当代论著的胃口。

且容我说两句不够严肃的话。第一句,在对版本无误的古代书论都能发生大面积误读的情况下,偶尔出现的版本舛误的影响甚至可以忽略不计。第二句,版本的正误,只对古文阅读能力在及格线以上的学者具有意义,毕竟对及格线以下的学者来说,同样一句书论,他们有能耐作出完全相反的讲解,并以此影响广大读者,在这样误人子弟的情节中,如将过失诿之于版本问题则有失厚道,甚至可以说,一个上佳的古代版本根本属于资源浪费。

可见,当代书法人面对古代书论,首先要解决的不是版本问题,而是对古文的阅读理解能力,当代学者对古代书论的解读类图书,似是而非和错误之处九成以上发生在这个方面。这里面其实也包括着学者本人的白话写作能力,因为善于写作者,对文章的内在逻辑会具有最直接、颖悟的体认,这一点上,今人、古人并无区别。上佳的写作能力,对读通读懂古代书论的确能发挥关键的作用。

王德超 拍摄

四

本书的注释、考论较少涉及不同版本之间的比较,而是在不同版本之间直接选用我认为最恰切的一种。毕竟,即便是最权威的版本,说到根本上,也必须首先作正确句读,然后方可保证在正确的频道上进行解读。

古代书论研究与现代创作研究相比,有一明显区别:对创作研究的不同见解之间存在着“好”与“不好”或“好”与“更好”的不同,并无“对”“错”之别,不同见解的水平可用“0”与“10”之间的中等域值来适当表示;书论研究最终解决的是“对”与“错”的问题,则是“0”与“10”两者之间“汉贼不两立”一般的判然云壤。也就是说,前者难以证伪,后者则必须证伪。因此,面对古人同一段、同一句书论,不同的学者会有不同的理解,但彼此间的对与错必然黑白分明,一个问题的正解毕竟已经、一直存在着,只是当代的专业人士尚未触及而已。

本书将米芾三篇书论作一合辑,每段书论,由“注释”“今译”“考论”三版块组成“发现问题—解决问题”的不断冲刺的过程,研究发现主要以“考论”来承载。限于篇幅,“考论”长者不过千馀字,短者数十字,讲透即止。

读者朋友如果想鉴定本书是否值得一读,方法很简单:只要翻检书中两三段米芾书论(如,《海岳名言》第5则“不如画算勾”,第19则“尹仁等古人书”,第24则“柰重儿”;《书史》第2则涉及陆机《平复帖》证据链,第11则王羲之《笔精帖》、王献之《日寒帖》递藏情况,第23则涉及古人摹搨本存留“双钩”字,第24则涉及“遍学寺碑”,第30则谢景温言米临《争座位帖》事,第67则所谓“‘也’字末笔倒麽”,第91则所谓“豢龙子”,第96则解析米芾揭裱古帖之法,第100则考辨“凤师”,第125则“去长安一大姓村”事;《宝章待访录》“目睹”第25则所谓“随圈四转”钤印方式,等等),看我的解读与已有的出版物相比,是否讲解更准确、更能自洽,便可作出判断[此处自荐的鉴定方法,是我对岳麓书社版、赵又春先生著“我读”系列各书自序的致敬]。

同时,本书也为热爱文字趣味的读者埋藏了开心的“金蛋”,比如替老米“太尉书驵”一词所作今译,堪为相知师友发一大噱。该蛋在本书后半部。

前人有言:“剃人头者,人恒剃其头。”本书稿原为“中国古代书论八大家辑释译论”之一,经数年沉淀,今以“王谦解读中国古代书论系列”形式推出,书稿质量与完美标准之间尚有差距,读者诸君在阅读中不妨随时警醒:糗雷就在前面不远处。发现作者的糗雷,是作者的失败,盖因一本书的质量与糗雷的数量成反比;读者的收获却是双重的:发现糗雷,将自证高明和优秀,起码是一个乐子,否则,接受作者的观点就是了,经过思考作出的验收即是属于看官的收获。书中舛误,一俟发现,请师友批评和指正,谢谢。

王谦2022年6月于他山精舍

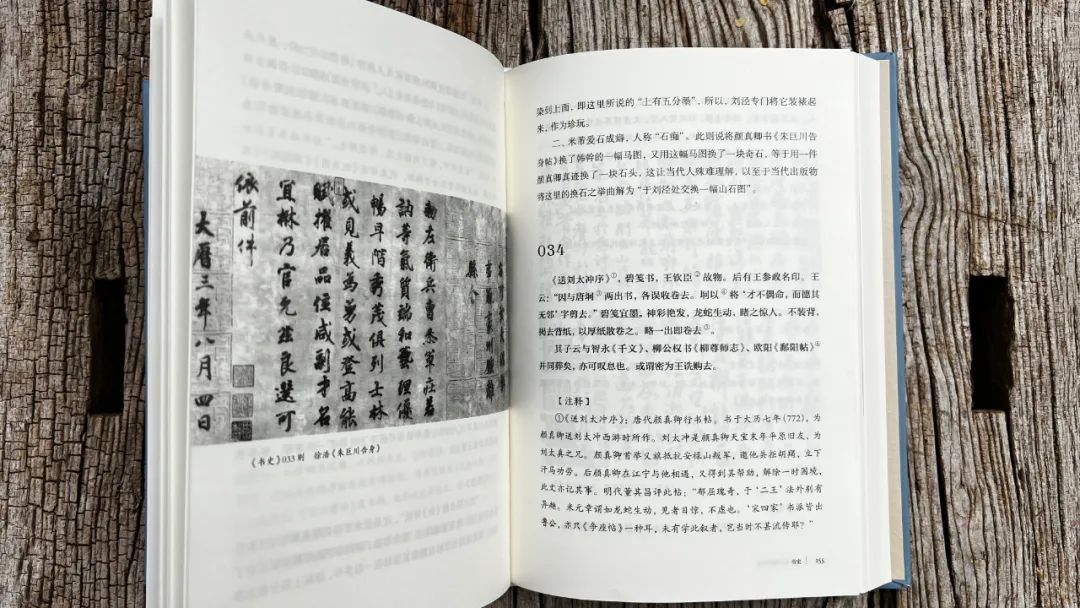

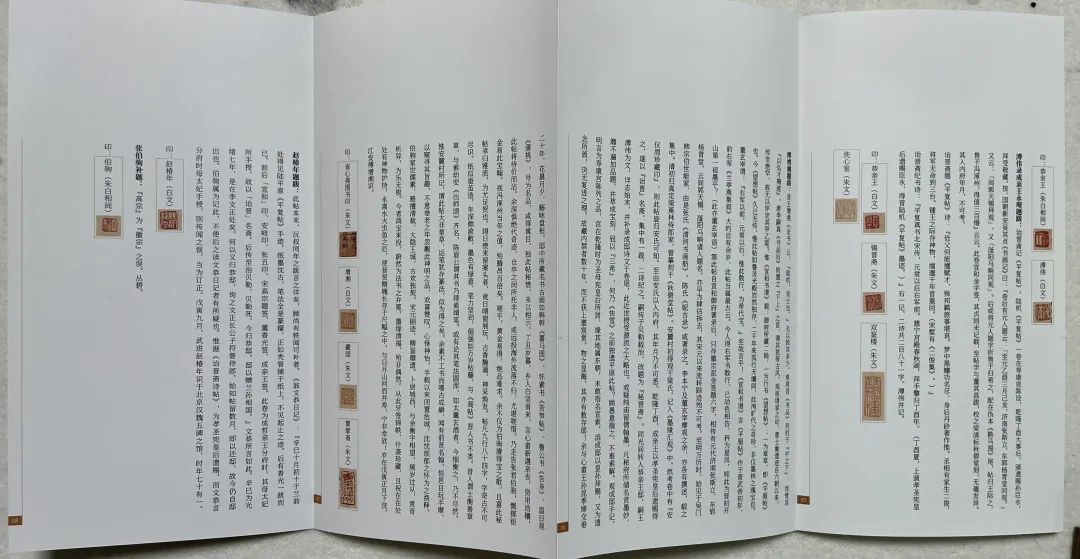

新著掠影之一

《米芾书论辑释译论》

安徽美术出版社2023年8月出版

目录

海岳名言/001

书史/047

宝章待访录/339

附录/418

王谦访谈:草蛇灰线,伏脉五十年

后记/430

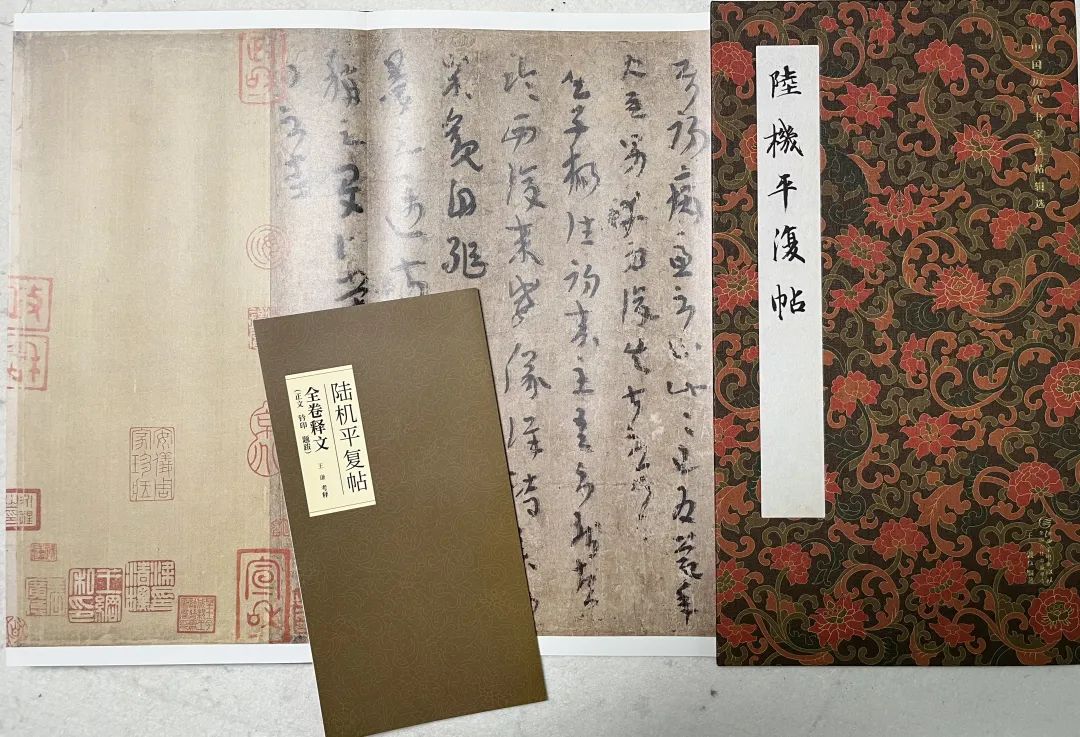

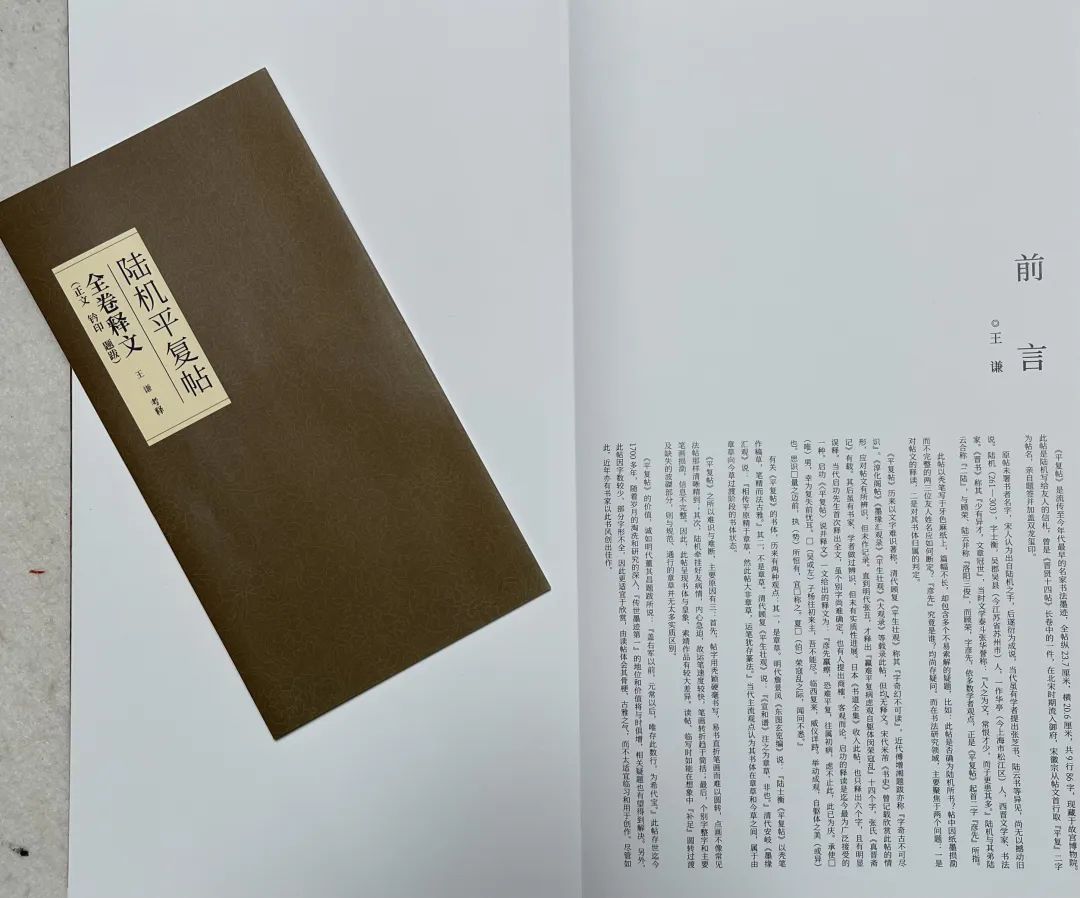

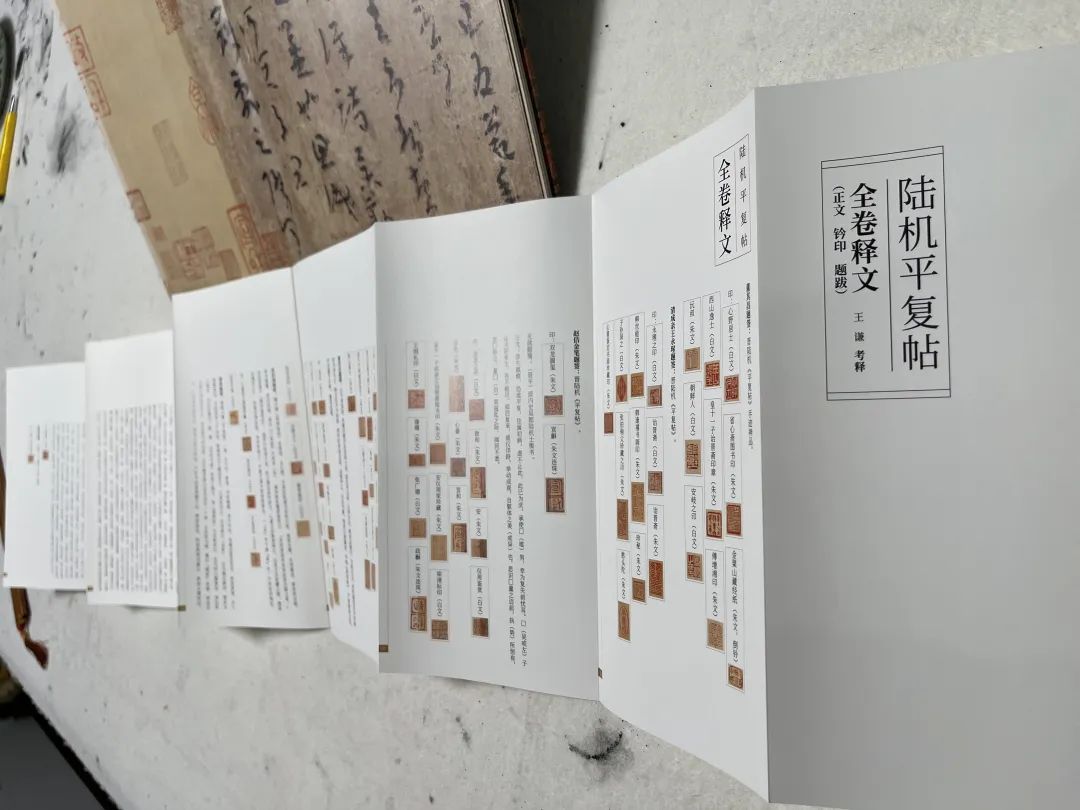

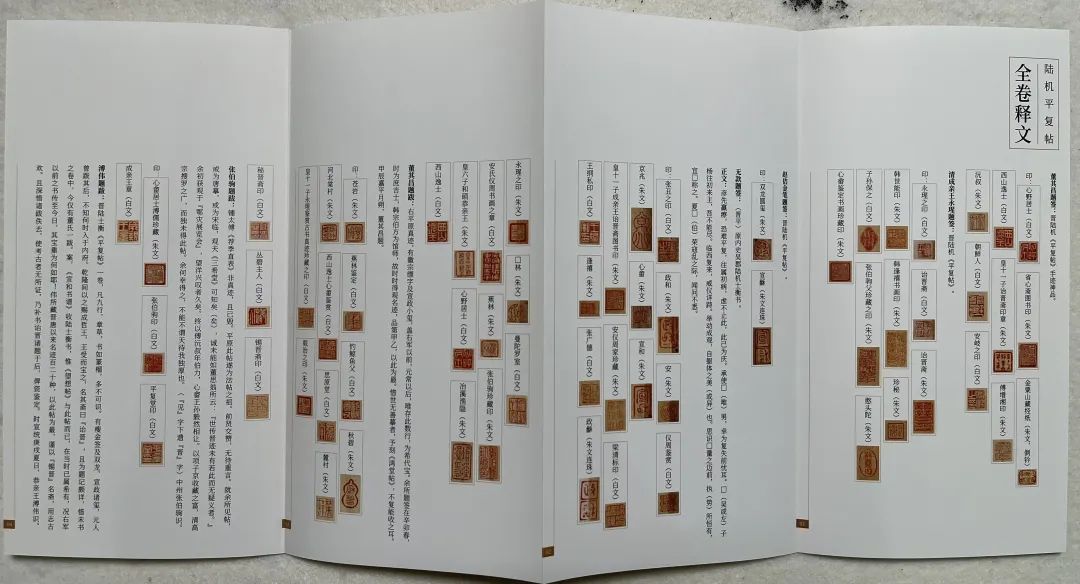

新著掠影 之二

《中国历代书家法帖辑选·平复帖》

江西美术出版社2023年7月出版

(来源:李一书屋)

书法家简介

王谦,艺术学博士,山东艺术学院教授、硕士研究生导师。山东曲阜人。毕业于复旦大学、中国艺术研究院。出版著述20余种。《从“通人之学”到“通人之书”:沈曾植书法研究》获第七届“啄木鸟杯”中国优秀文艺评论著作奖,入选《书法》杂志“2022年书法好书榜”。