山歌

作者:刘致福著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2022-10

《山歌》是小说家、散文家刘致福深刻探究人性幽暗的诗意现实主义力作。著名作家张炜在序中写道:“我们掩卷而思,会有一种奇异的感受滋生出来。那是一直萦回其中的声音:女性的稚弱之声。虽然这些篇什远非全部讲述女子的幽怨,也不是缠绵的儿女之情,但是却有一种柔弱或纤细的异性心绪,牵住了通篇的神经。这好像一部散散的长篇一样,整个看是一个大故事,通融在一种大氛围和大气氛之中,令人沉浸,有些着迷。”

近日,《山歌》由广西师范大学出版社·纯粹Pura出版,小说人物形象鲜活生动,语言灵透别具一格。作者呈现出多种生活画面,从农村原野写到政府机关,又从僻地乡间写到大都市,善于通过各类人物平凡的工作和生活及交往片段,展示历史时代背景对人们社会生活的影响,展现人物的个性和命运。作品写作风格灵活,既有现实主义的写作方法,也有荒诞的玄幻色彩,交融汇合在一起,富有一种魔幻现实主义的魅力。

——纯粹君

《山歌》封面展示

名家推荐

这些文字色彩斑斓,摇曳多姿,汁液饱蓄,绝不干涩。这是一个听闻广博的有阅历的人,在告诉我们一些陌生而又熟悉的事情,转达他个人的兴味和见识。

——张炜

刘致福善于从偶然事件切入讲述独特的人性故事,现代魔幻与传统白描兼容并用,强化了作品的思想含量、人性深度和艺术张力,彰显出独有的艺术魅力和深入人心的力量。

——吴义勤

刘致福小说有对大地与人的开阔观照,更有对田野生命的细致体察。深沉内敛的修养、简练干净的文风和质朴真实的情韵,使作品杂糅了传统与当代的精神形态,向后忆念和向前探寻互文。读来如同与一位厚诚的老友对晤,谈说无尽的同惜同思同望的痛和爱。

——施战军

刘致福的小说以诗性的心灵叩问历史、现实与人性,现象世界的生存观照与记忆世界的生命沉思相交织,简约的文字承载着波澜起伏的情感人生,直击内心,震撼灵魂。

——王光东

遥远的山林,白皑皑的积雪,白雪下面掩藏着的,是旧日的爱恨情仇与救赎和解。

山上山下,两个男人的较量在男孩川子的视角下扑朔迷离,冷峻的笔调暗藏危机,瘦弱的父亲,魁梧的董腾,失衡的力量天平摇摇欲坠。

将强势一方逼退山庵的究竟是什么?父亲手中的底牌何时亮出?真相如狡猾的赤狐,穿梭在叙述的密林里。

小说将悬念设置在人物的对峙中,紧绷的节奏和人物关系一触即发,刘致福用充满血性的文字呈现了一段柔情悲歌,恩怨与谜题消散在一九五二年的阳光里。

山歌婉转凄美,大山在歌唱的,是情义、成全与赤诚挚爱。

——《小说选刊》责编胡丹

《山歌》内页

如果没有灼热的难以触碰的情感藏在心之一角,一个写作者是难以启步往前的。随着文字的展开和蔓延,故事会变得多起来,题材也会大大丰富起来。但是内在的热力总是从一个源头不曾间断地散发出来,以至于成为他讲述的主要推动力。这是生命的热情,或叫热能。每个人最初的那片记忆是不同的,这是心灵世界的不同。所以在精神的园地上总有不同的生长,有迥然有别的个人经验,这才使我们的阅读有了兴趣和意义。

我们正在读的这部小说集就是一个极好的案例。它呈现出多种生活画面,从农村原野写到政府机关,又从僻地乡间写到大都市,故事的主人公有知识分子和乡民、军人;从时间脉络上看,也拖曳得很长,甚至从当今延展到了抗战时期。这些文字色彩斑斓,摇曳多姿,汁液饱蓄,绝不干涩。这是一个听闻广博的有阅历的人,在告诉我们一些陌生而又熟悉的事情,转达他个人的兴味和见识。

不过我们掩卷而思,会有一种奇异的感受滋生出来。那是一直萦回其中的声音:女性的稚弱之声。虽然这些篇什远非全部讲述女子的幽怨,也不是缠绵的儿女之情,但是却有一种柔弱或纤细的异性心绪,牵住了通篇的神经。这好像一部散散的长篇一样,整个看是一个大故事,通融在一种大氛围和大气氛之中,令人沉浸,有些着迷。

《山歌》封面展示

那些值得珍惜的田野女子、青春和往昔,最终是无法告别的。能够分开的只是自然地理的距离,而不是心情和忆想。写这样的情愫,温习这一类感受,对作者来说,成为写作的意义和基础。事实上,在一部分未曾丢失良能的创作者那里,情感与故土之根真的是这样强韧和绵长。就是这些使我们感动,因为这是生命中共鸣力和共振力最强的部分。

我们从中读到了太多的心爱与思念,还有死亡和不幸。这二者都是不可遗忘难以遗漏的,是生活的真实。可见美与美的殒亡,对作者形成了很大的刺激。唯美唯情主义的倾向,在所有的艺术家那里都是存在的。这样的特征,会让他们敏感而丰赡,永不贫瘠。我们常常听到一种叹息之声,隐于全书。作者正努力使自己冷静下来,以便完整地讲出一个个并非吉祥和圆满的“实在”,在他人或世俗的嘈杂中偶有停顿,然后伸出食指,指点一些关节,为听者解开一个个扣结。他采用的方法看似传统,实则已经被网络时代的急切所打扰,需要一再地绕开种种厌烦和急躁的眼色,一遍遍从头开始。

一种徐缓有致的节奏、一种非常个人化的口吻,就在温情的诉说中渐渐形成。单就某一篇来看,故事也许不够曲折和婉转,但也十分别致;合起来看,它们则是足够复杂斑驳的。大致像一个个片段,连缀成为一场漫长的追忆。切入快,推进缓,收束利落。细节如同生活本身一样黏稠、流畅和自然。这其中除了很少的一部分,并没有刻意经营的痕迹,没有后现代的飘忽,尽管时代留下的荒诞性还是存在的。这里的许多文字凄美苍凉,如《寻找惠兰》;还有一点诡异,如《油画》;另一类则有点惨烈悲伤,如《蜜月旅行》;更多的还是时代的、人生的哀痛,如《落英缤纷》和《大水》。

《山歌》内页

他笔下的女性形象的确给人很深刻的印象。她们一般没有时下流行的夸张表情,却是逼真可信的人、现实中的人。她们像水一样明澈、柔顺,洗涤着滋润着,却从不被人珍视。有人默默怜惜着她们,她们则身不由己地过着辛苦的日子。这是一种宿命。爱情就是分离和远远的注视,就是对往昔的回望,就是和青春一样不可追还的岁月。小说对这样的情与境不做直接的图解式描述,而是自然而然地化进形象的深处,变成一股磁力在文字中吸引阅读。女性的目光和煦温暖,普照着这个世界,所以这个世界才让人流连。

作者的文笔主要投放于乡村生活,再由此伸延到其他方面。从时间上看以当下为主,但又多有回闪。这样的时空交织便有了浑然立体的呈现。他的散文风格,使之具备松适平淡的叙事特征。他的直率性,又使故事有了别样的说服力。在多有惊悚和机心的网络言说之期,他朴素的文笔功夫就显得愈加可贵。

他是在不事声张的状态下,将多情的个人关照推送过来。他所探究和分析的人性与生活的角落,其实是感人至深的。

他的表达风格总体上属于简约派。他的散文和小说常常形成互文关系。他的观念和视角不仅没有常见的那种概念化,也没有一个时期腌制出来的文艺流行腔。

他是在深爱中节俭、谨慎地使用文字的优秀著作家。(张炜 2021年7月29日)

延伸阅读

油画

那天,几位朋友聚会。是个星期天的午后。喝过了酒从机关旁边的小酒店出来,路过机关大院门口,朋友B说,到你办公室去坐坐,喝喝茶。是二十几年的老朋友了,虽然一个城里住着,由于种种原因,平时却很少交往和联系。他说到家里去吧。朋友B说,你错了,到家里有什么意思,成天在家里窝着你还没有窝够?老婆孩子的,哪有我们在一起痛快,想说什么就说什么,和二十年前一样。

到了楼上坐下,门关上,几个人谈起来果然十分随便,嘻嘻哈哈,真是无话不谈。

不知怎么谈起了特异功能。前一段特别流行的传说,似乎都知道不少。什么耳朵可以认字,眼睛可以透视,比X光、B超还灵云云。

朋友B顿了顿,嘻嘻笑了两声,然后一本正经地提出一种假设:研制一种基因,注入男人体内,让男人们都长一双具有特异功能的眼睛,那世界该是一种什么样子?

几位朋友眼睛都瞪大了,为朋友B的假设骇住了。想想那世界该是一种什么样子。

他也想了很久,是一种什么样子?男人都去犯罪,或者犯罪率大大降低?

无法想象,这荒诞透顶的假设!

谈笑一通之后,朋友们纷纷告辞。

送走朋友,他又回到办公室。难得这样放松,他想独自再待一会儿。

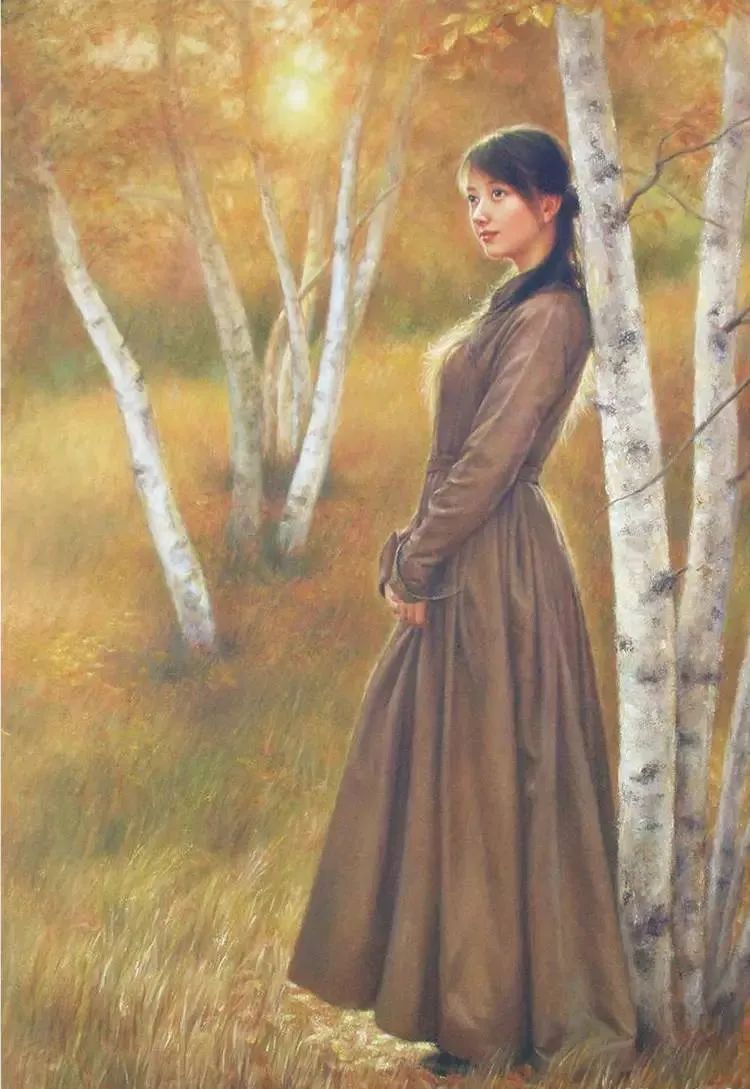

斜阳(油画徐小稀绘)

习惯地拉开抽屉,拿出市长昨天交他修改的讲话稿。一看到稿子他就坐不住,拿起笔就开始修改。干起来十分顺手,天黑下来的时候便已改完一部分。他舒了一口气,点上一支烟,靠在椅背上,又想起刚才朋友们一起谈论的玩笑。

那张脸可能就是在这个时候悄悄爬上那幅画的。

他似乎听到一点响动,像有人走进来,唰唰唰地,很轻。门却关着,他想可能是风声。便不去理它,仍旧悠然自得地吐着烟圈儿,眼睛漫不经心地盯住对面墙上挂的一幅大油画。

这是一幅很漂亮的油画,是秘书为他从省美术学院油画系一位有名的司马教授那里讨来的。一溜儿半浑半清的水湾,里边浮着一只鹅,抑或是只天鹅。主景是岸上的一片林子,正是秋末时节,枫杨树的林子,清凉而幽深,满地是厚厚的红的、黄的落叶,似乎刚有野兽饮过水从上边走过。天是蓝的,有几朵白云,让人感到林子没有尽头,让人生出钻进去游一游的欲望。他喜爱油画,尽管他不懂,却能自己体会一种意思出来,他喜欢油画那种酣畅、凝重的韵味。

看着看着,他的眼睛不觉瞪大了——那林子的西南角上似乎多了一块巴掌大小的东西,像一张脸。

他揉揉眼睛,确实有一张人脸的轮廓,不是十分鲜明。他便打开灯,那轮廓渐渐大了,而且越来越清晰,确定无疑的是一张脸,隐在两棵枫杨树之间。

他不敢看了,骇出一身汗。站起来向外走。想是自己酒喝多了生出幻觉。他推开门,走到走廊尽头,窗子没有关,凉风吹得他一阵哆嗦。楼层很高,向前平视可以看到大半个城市。天宇蓝蓝地覆盖在城市上空,整个城市灯火灿烂,宛若繁星闪烁。楼下是一条贯通东西的大马路,马路上是熙熙攘攘的人流和车辆。俯首往下看,他竟有一种超然的快感。

无题(油画徐小稀绘)

往回走的时候,他感到清醒了许多。想想刚才的幻觉,不觉哑然笑了。推门往里走,重新坐下,他竟有些不敢看那画儿了。但他还是抬起了头。眼睛一搭上那幅画,险些闭过气去。那张面孔更清晰地出现在那两棵树之间。更怪的是那张脸竟是他的办公室斜对过一个刚刚借调来的女秘书的脸!那是一张很漂亮的瓜子脸,颀长的下颌上有一颗绿豆粒大小的痣,那双大而湿润的眼睛从两棵树的缝隙往下看,目光古怪,从他的头顶贴着头皮射过去,让他感到不是看他又像是看他。他感到一阵面红耳热,心脏“咚咚”地跳个不停。

他不敢再看那画了。将黑的傍晚,整座大楼黑森森的,只他一个人坐在房间里,面对着一幅古怪的油画和不知什么时候跳上去的一副熟悉的脸孔。他从骨子里感到一种神秘的古怪气氛,这种气氛让他感到害怕,像一个人被抛到了荒郊野外。他想他应该赶紧离开这个让人发癔症的小房间。他慌忙起身向外走,慌乱中碰翻了椅子,他也没有顾上扶起来。

回家以后妻子还坐在饭桌旁等他。孩子们都在隔壁做功课。妻子见他回来赶忙接过他的帽子和大衣。他说了声“我吃过了,你自己吃吧”便往卧室走。妻子跟进来,他躺到床上:“我喝多了,头痛……”

妻子叹了口气,把泡好的茶给他端过来,放在床头柜上:“快喝点茶吧……”

他起身喝了口茶,对站在一旁小心服侍的妻子挥了挥手:“你吃饭去吧,我躺躺就好了。”

孔雀与少女(油画谭云川绘)

他真的感到头痛。太阳穴一蹦一蹦。一闭眼那画儿、那面孔便在眼前闪动。他感到自己堕入了一个无底的黑洞,怎么挣扎都无济于事。他睁开眼,瞅着灰白的天花板告诉自己那是幻觉,怎么会有那样的事?小时候听老人讲年画上飞下仙女的故事听得津津有味,长大了才知道那是糊弄小孩子和傻瓜蛋的把戏,这与那故事又有什么两样?

不是幻觉就是梦。可为什么偏偏是那个女秘书?日有所思,夜有所梦?那样一位漂亮、摩登的女郎谁都会喜欢,但平心而论,他并没有过多地注意她,更不用说费什么心思。她归副秘书长调度,又是刚来没几天。有时没人的时候坦白地讲他也愿多看她几眼,那也只是看看,并无什么非分之想。倒是那女的见了他时,水汪汪的一双眼便盯住他看,他知道那里边有尊敬、羡慕,又少不了巴结和奉迎,并不曾想过别的。

真的是梦?他清清楚楚记得是醒着的,醒着。即使是梦,也是个怪梦。

第二天,当他再一次推开门的时候,他竟有了一种近似下赌前的心境。鼓了好大劲才抬头看那幅画。他几乎绝望了,那个女秘书还在似笑非笑地看着他,看得他一阵晕眩。想退回来,想到市长要的稿子,便硬撑着走到写字台前。难道真的撞鬼了?可那娘儿们明明活着。他眼盯着文稿,心却怎么也静不下来。

他抓起电话,叫秘书进来。

秘书立在他的桌边问他什么事。

什么事,他竟不知怎么回答。不敢看秘书,也不敢看那画儿。“哦,算了,我自己来吧。”他努力地掩饰自己的尴尬。

秘书不解地看了他一眼:“那我回去啦!”转身就要往外走。

他赶忙叫住:“等等,”他吸一口烟,努力使口气随便些,“你,看看那画儿……”

“画儿?”

秘书看看他,看看那画儿。

“嗯,画儿,你看看。”

悬崖散步(油画莫奈绘)

秘书迷惑不解地看那画儿,看了好一会儿,似乎明白了他的意思,说:“这画儿是司马教授病后的第一幅画儿,是有些萧索,与他当时的心境有关。”

他摇摇头:“你看那画儿,嗯,有没有什么变化?”

秘书更加不解地看他。

“哦,”他赶紧解释说,“你看和你拿来时没什么两样?”

秘书重又看那画儿,笑了:“没什么两样,你放心,这种画儿晾好后可以几百年不褪颜色。”

“哦……”他装作糊涂地点点头。

那张脸还在看他,似乎带了一种嘲弄的神气。他干脆问:“没多什么东西,比如人头什么的?”

秘书看着那画儿,嘿嘿笑了:“没有,人头?哈哈,怎么会呢……”

秘书走了,那张脸还对着他。他干脆也盯住她看。他想起昨天中午朋友们谈的特异功能的话题。是我有什么特异功能,或者她长了一双什么眼睛总在监视我?他又想起近来人们越传越神的气功,据说几千里外就可以发功,可以相互感应。这娘儿们也许是个奇人。

气功据说很神,科学一时还难以解释。

这么想着,他忽然灵机一动,不如把她叫来,看看会是什么结果。他抬头看一眼那画儿,心想这办法不错。

那女秘书进来了,规规矩矩地坐在他的对面。那双眼睛还是那么水灵,只是有些慌乱。也怪,女秘书一进来他就感到浑身松爽、轻快,像闷热的夏夜从水面上扑来一股凉风。他抬头看那画儿,那面孔竟没了!两棵枫杨树中间枝条伸展着,一片叶子在枝头上晃悠着如坠的样子,似乎那面孔从来就未曾出现过。

他心里像被什么击打了一下,倒是镇静了许多。见女秘书和自己面对面坐着,他感到一阵惶惑和尴尬。叫人家来干什么?

女秘书不知所以地笑着,有几分生动。比较起来,那画儿上的面孔倒有些单调,可以说只是一张放大的彩照。但眼前的面孔也毕竟与他想象中的不同。仍旧过于平静。他心里稍稍有些不快。便问她初来感觉怎样,工作顺利吧,有没有什么困难之类。他自己也感到滑稽,女秘书似乎没有觉察到什么,话却不多,问一句答一句。他便感到无味儿。

散步,持阳伞的女人(油画莫奈绘)

原想经过这两天的“交锋”,两个人的见面该是有些内容,起码不应该这样,陌生得厉害,隔膜得厉害,像有一堵墙横着。

女秘书走了。他抬头再看那画儿,那脸没有再出现。他想也许是她还没有到位。等她坐下来,那“功”才可以发出来,那面孔恐怕就会出现了。不管怎样,现在是没有了,他应该感到轻松。两天来,那张脸,那双高悬的眼睛把他折磨得够呛,他该喘口气了,轻松轻松。这么想着,他便推开眼前的文件,锁上门,叫上司机去龙泉宾馆。他要去泡个澡,痛痛快快地轻松轻松。

躺在浴缸里,温软的水抚摸着全身,两天来的烦恼、紧张一扫而光。他一心一意地洗澡,一边撩水,一边嘬起嘴唇吹起了口哨。正得意时,忽然听到门似乎“咚”地响了一下,他赶忙坐起来,见门敞开了一条缝。他记得进来时门是插了的,便起身将门重新插好。转身回来,他差点跳起来,那张脸竟在镜子里冲他这边看!镜面上落了一层水汽,人影尽管模糊,但脸的轮廓还是很清晰的。他慌忙一把拉下浴巾将身子裹起来,然后将门打开,这才走到镜子跟前。水汽已慢慢散开,他拿起浴巾抹那镜面,竟是那样干净,只有他一个人的脸。

从龙泉宾馆出来,他心上像压了一块石头,闷得要命。走下主楼的时候,一抬头,像撞了鬼,只见女秘书正笑吟吟地迎着他走过来。他像被使了定身法,乖乖地站住,浑身冒汗。刚洗了澡,毛孔畅通不阻。想到她看到他刚才洗澡时的狼狈样子,他的脸便一阵绯红。

女秘书倒是自然大方,很清脆地喊了一声秘书长,便主动说她来洗个澡,她妹妹在总台任带班班长。

回返的车上,他一句话也不说。脸上始终有一种烧灼的感觉。看来不是女秘书就是他身上有一种什么感应。他说不出心里是苦涩还是甜蜜。

他想起了朋友B,便去找他。这是无话不谈的朋友。想起他谈的特异功能,就把这两天的经历告诉朋友B。

朋友B“哈哈”笑了,拍打着他的肩膀(朋友B是个大个子,高他一头):“哈哈,大秘书长,你也不能免俗啊!”

他给了B一拳:“老B,别开玩笑,我跟你说正经事,这该死的油画搅得我头昏脑涨,什么事也干不下去,你说说到底是怎么回事!”

六月娜塔莎(油画米罗什尼克夫妇绘)

朋友B止住笑:“好,说正经事,告诉你,这叫‘宇宙功’。”

“哦?”他一愣,“你他妈别糊弄我,什么‘宇宙功’!”

朋友B看了他一眼,没有理会他的抗议,十分神秘地说:“这‘宇宙功’是气功的分支,这么说吧,你懂点气功吧?气功你知道,要心神专一,意守丹田,要在心里想,有气随你手的导引在流贯,这是发功的过程。想,想,想,气就真的会随着流。‘宇宙功’有些形同此理,只是范围和功能更大。你想什么东西,想,想,想,一直想下去,功发起来,你眼前就会出现什么。功法到家,就不会受什么时间与空间限制……”

“想到什么就出现什么?”他似有所悟,“你是说我在想她?”

朋友B“哈哈”笑了两声,并不回答。

他又给了朋友B一拳:“你他妈又开玩笑,可见是胡诌,我哪里想过什么女秘书,我怎么会想她?”

朋友B摆摆手:“你别急嘛!这‘什么’不一定多么具体,是一种‘神’似的东西。你可能不曾想过女秘书,可你想没想过别的,比方……

他脸一红,拉住朋友B的手:“比方什么?”

朋友B诡秘地一笑:“比方,嗯,比方别的……女人……”

该死!他不知是骂朋友B还是骂自己还是骂谁。他听见朋友B在“嘻嘻”地笑,脸便烧得厉害。他想看来自己是难以解脱了。什么“宇宙功”,狗屁!自己被B这家伙耍了。不过根子还在自己。是自己神经出了毛病,一种错觉,为什么单单自己看到而别人看不到呢?到现在他还是不信什么特异功能,人就是人嘛,人若真有那么神的特异功能,世界会是这个样子?!

既然这样他也就豁出去了。出了问题就要正视,也许真的正视它也就没有了,青天白日办公室里总不会有鬼吧!

第二天进门的时候他便大胆地瞅那画儿。怪了,那张脸竟就那样不声不响地消失了,再也没有出现。他想也许那女秘书上班还没有来到,据说她家在郊区比较远。他便低下头看那份文稿。一低头便想起那张脸,总担心不定什么时候那张脸会重新登上那幅画儿,那儿是看他的最佳角度。几次抬头都没有见到那面孔,他便安慰自己那面孔就那样消失了,不会再现,规劝自己不要去想不要去看。但思绪似乎已经上了一条轨道,十分顽固地和他作对。一次次地抑制自己不要看,抑制得心疼,便猛地抬起头,那面孔还是没有出现!

挨过一个上午,那画面依旧如故,眼前的文稿也依旧如故,一个字也没有动。

下午那张脸照旧没有出现,第二天也没有出现。这本来是一件应该让他感到轻松而高兴的事,他却心事越来越重,他不知道那面孔什么时候会出来,就像面对着无边的森林,不知道什么地方会有猛兽抑或猎人的枪弹射过来。那女秘书天天都能碰面,一碰面她就让人琢磨不透地眨动着那双水灵灵的眼睛冲他笑。他便感到脸红。

他几乎每时每刻都在想着他和她的问题,他闹不明白她知道不知道。

朝右的女子(油画莫奈绘)

回家妻子总在等他。他感到对不住妻子。妻子见他神思恍惚,日渐消瘦,以为他病了,让他到医院看看。越是这样他越感到内疚。几次想把实情向妻子吐露出来,最后终于没有说。这算什么事呢?他不知道该怎么说。

他的心似乎被人挖走了,少有的空旷。什么也记不住,什么也看不进去。市长专门打了两次电话催要那稿子,他都说还有一点儿就完,就送过去。可一放下电话,刚一低头便又想起那油画上的面孔。抬头看看没有,便想怎么就没有了。他愣愣地盯住油画,这时竟感到没有了那张脸这秋色竟那么凄冷,凄冷得让人无法忍受。每当这时他便浑身起鸡皮疙瘩。

他想他快支持不住了,脑子疼得一跳一跳。气极,跑过去一把拽下那画儿。画框是枣木做的,很重,“咚”的一下跌落下来,砸了他的脚,他疼得“嗷”地叫了一声,忍着疼跳上去“咚咚”几脚将那油画跺碎。

墙成了一片空白。原来的画框留下了一个四方形的灰痕,一看到那灰痕,那幅画儿似乎仍旧挂在那儿。他更无法摆脱那张漂亮的恼人的面孔。

恰在这时市长又来电话了,电话铃响得他差点蹦起来。市长很恼火,问他怎么回事,改不出来就早些交出来,耽误了事情他要负责!最后口气更硬,要他改没改完今天都要亲自交给他。市长“啪”地扔下电话,声音很响。市长调来半年多似乎一直对他有成见。

他妈的!他放下电话,望着地上的画,望着墙上的灰痕,他又想到那面孔。这妖婆!都是她作的孽,当时就不该调她来,好在还没有办手续,是借调、试用。

这么想着,他便抓起电话,示意副秘书长,要他尽快把这个人退回去,她在办公厅干不合适。

晚上回家的路上,那女秘书竟等在机关大门口,将他截住,说只有他才能搭救她,说她好不容易才从郊区跳出来,办公厅不要她她就还要回到郊区……一边哀求一边抹眼泪。泪汪汪的一双眼千娇百媚地望着他。他叹口气,摇摇头,明天再说吧,上班再说!他似乎被她说动了。走出老远,他回头看了看,那女的竟还站在那儿哀哀地给他行注目礼。

吃过了晚饭,他心里一团乱麻。

朝左的女子(油画莫奈绘)

妻子说:“一凡学校今晚开家长会。”一凡是他们的大女儿,妻子用商量的口气问他,“你去吧?”

他把喝稀饭的碗往桌上一推:“你就不能去吗?回回非得我去!”起身就走。

妻子“唉——”地叹了口气:“你这发的什么火呀!”

他想想也是,转过身说了一句:“我今晚加班。”火气仍旧很足。

钥匙一捅开办公室的门,他就想完了,今晚又完了。地上的画框、墙上的灰痕,以至办公桌、座椅,一切,连同空气都使他想起那张面孔。他想自己要发疯了,走过去抓起地上的画框冲到阳台上,狠命地往下扔。

他听到一声尖厉的嗥叫,心里反倒一下子静了许多。似乎刚刚做了一场噩梦醒过来,心若止水,一片宁静、安谧。

再坐到办公桌前,那些字便又都活起来,一行一行很快地钻到他的心里,又很快被他吐出来。他的笔“唰唰唰”很快便将文稿改了出来。

当他轻松愉快地从市长家里出来的时候,正碰上秘书冲他气喘吁吁地跑过来。秘书满头是汗,告诉他俞欣——就是那位女秘书——死了,脑袋被画框穿了个拳头大的窟窿……

后来,省第一监狱举办了一次犯人书画展,人们见到一幅和美术学院司马教授那幅《秋天的午后》极其相似的油画。人们震惊了:秋天,水,枫杨树林,厚厚的金黄、大红的叶子,白白的鹅,许是天鹅。只是在两棵枫杨树之间多了一张脸,那脸相当漂亮,来看画展的首长们都认得出就是那个调来不久便死去的女秘书的脸。遗憾的是画上没有作者的名字,只在右下角有两个十分工整的小字,可能是这幅画的名字:

止水

市长一看就认出是他的字,眼睛便有些湿润。

这时候,他正在监狱农场的水田里割稻子。那幅画是他在田埂上作的,心境平静得很。(本文选自《山歌》,刘致福著,广西师范大学出版社·纯粹Pura,2022年10月)

张炜,当代作家,中国作家协会副主席。山东省栖霞市人。1975年开始发表作品。2020年出版《张炜文集》50卷。作品译为英、日、法、韩、德、塞、西、瑞典、俄、阿、土、罗、意、越、波等数十种文字。著有长篇小说《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省书》《你在高原》《独药师》《艾约堡秘史》等21部;诗学专著《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《楚辞笔记》《读诗经》等多部。作品获优秀长篇小说奖、“百年百种优秀中国文学图书”、“世界华语小说百年百强”、茅盾文学奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、中国作家出版集团特别奖、南方传媒杰出作家奖、京东文学奖等。近作《寻找鱼王》《独药师》《艾约堡秘史》等书获多种奖项。新作《我的原野盛宴》反响热烈,《不践约书》获第六届长诗奖·特别奖。

刘致福,1963年6月出生于山东省威海市。1984年毕业于聊城师范学院中文系。中国作家协会会员。1985年开始发表文学作品。在《人民文学》《小说选刊》《山东文学》《时代文学》《当代小说》《散文选刊》等文学期刊发表小说、散文六十余万字,已出版小说集《大风》、散文集《马里兰笔记》《冷峻与激情》《井台·戏台》等多部。