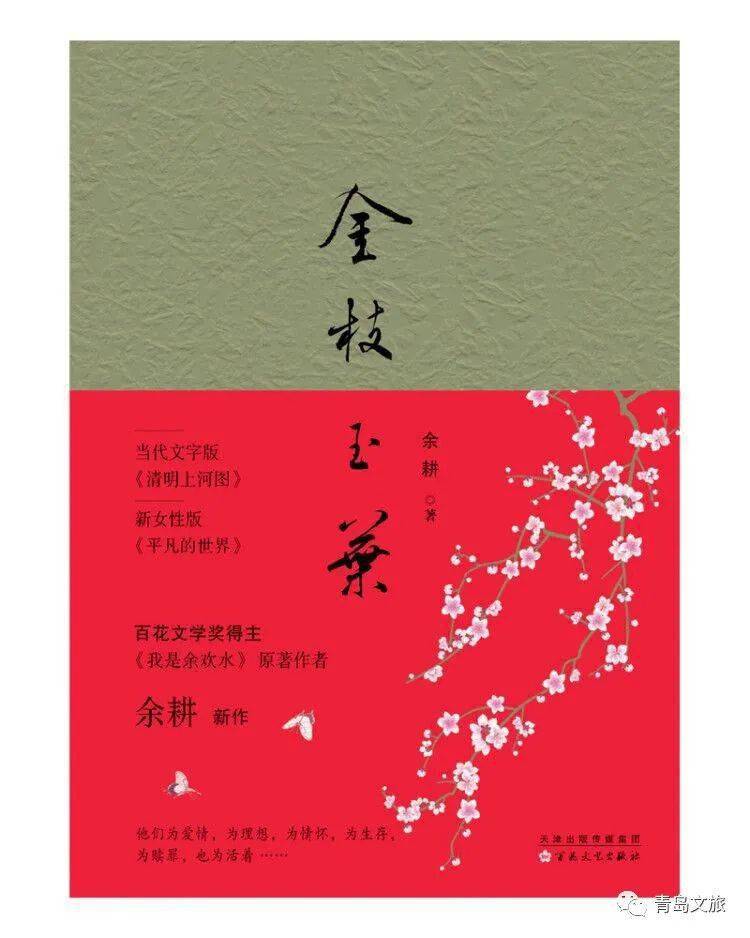

从“史上最惨男主角”余欢水到平凡坚韧的女性形象金枝,小人物百味杂陈的命运流转在他笔下永远是一出现实的好戏。因网剧《我是余欢水》而爆红的原著小说作者余耕,近日面世新作《金枝玉叶》,据说新书尚未出版,其影视剧改编既已提上日程。在家乡青岛,连续三场新书读者见面会的热闹显示这一炙手可热的当红文学IP自带流量体质,而余耕似乎总能够凭借比生活本身更加现实的故事讲述,击中他的读者。

最好的结局是与命运和自己和解

《金枝玉叶》以姐妹二人的成长经历为主线,讲述三代人在特定年代背景下的人生故事,时间跨度长达半个多世纪。“上世纪70年代末直至当下,这是整个中国剧变的历程,金枝几乎是我的同龄人,她比我大三岁,当社会处于重大变迁时,人的心理和生存状态都会发生变化,我想描述她们的生活和命运。”小说的开场,女主人公金枝的一次不谙世事的诚实告密,间接导致了母亲的死亡。此后她的人生便是对此进行的自我救赎,成为她一切命运选择的驱动,也是小说情节展开的根基。

余耕说,中国社会的女性承受了太多精神重压,比男人背负的更多。这也是他一直想写一个以女性为主角的故事的原因。小说中与金枝有过情感纠葛的男主人公欧阳清如送给她一本书《德伯家的苔丝》,有一句赠语:“这是一个像你一样善良并坚强的女性,向自己命运抗争的故事。”这也正是余耕试图塑造的女性形象。

此前,网红剧《我是余欢水》的原著小说《如果没有明天》中的余欢水,并没有像剧中那样,在经历一系列意外事件后重获新生,而是重新回到了旧时的人生轨道,更具现实意义的反讽。不过,如此黯然而又现实的结局并未出现在《金枝玉叶》中的金枝身上,小说结尾,再度遭遇命运无常、爱人死别的金枝,带着这份真切的爱与父亲一同回到故乡,在父亲引为救赎而栽种的曾被他毁掉的桃花的花海中,回顾此生悲欣,最终豁然,与亲人、与命运达成和解。这样的结局或许是源于对女性的关照,抑或出于作家想要与读者分享的人生体悟:宽容与和解或许才是更具现实意味的人生真谛。

40岁之前做的事都是写作的积累

《金枝玉叶》中有个重要角色冯南燕,是女主人公的男友,一家户外攀岩俱乐部的创始人,对于同样有过创办攀岩俱乐部经历的余耕而言,这一角色无疑是作家对于他自身经验与个性的某种投射。实际上,听余耕讲述他丰富的人生故事,就如同阅读他的小说一般充满戏剧的转折和跳跃。

虽然从小喜欢阅读,余耕却不是常规意义上的“好学生”,因为个子高,他很早就进入省体校主攻篮球,那时的名字叫王兵,余耕是后起的笔名。正值八十年代末九十年代初,文学热方兴未艾,除了篮球,最具吸引力的事情是去图书馆读书,他不仅读金庸武侠小说和经典名著,还接触到大量文学期刊。这个爱读《小说月报》的少年不会想到,有朝一日自己的小说会刊登在这份期刊上。

毕业后他当过刑警,做过“北漂”,开餐馆,创办攀岩俱乐部,成为体育记者,干过银行高管,在年近不惑之时又重新做回“北漂”。在确定作为一名编剧并不能够充分发挥自己讲故事的天赋之后,正式开启了职业的文学写作生涯……他发表的第一部小说《德行》,讲述的正是自己的“北漂”生活见闻。一出手就是超过了30多万字的“大部头”。直到后来,与许多作家交流时,“半路出家”的余耕才意识到,这种不循序渐进的创作方式是多么鲁莽而稚嫩。

不惑之年才开始真正的职业写作,余耕无疑是作家群体中的大器晚成者,他先后创作了长篇小说《德行》《当心你的狗》《古鼎》《如果没有明天》《耳房》等,在《金枝玉叶》之后,一部收录了《沛县往事》《寻亲记》《临摹》《魔伽吒》《末日降临》《我是夏始之》《我是余未来》等七个中短篇小说的小说集《七个故事》也将面世。

所有的创作,无不来源于日常生活的累积。而余耕在真正开始创作时才意识到,40岁之前所做的一切事冥冥之中都是为日后的小说写作所做的积累,“也许是因为我经历了足够多,写作也就成了我必然要做的事情。”今年初,他还在一次采访中向记者透露自己另一部刚刚完成的新作《做局人》,竟是源于2020年疫情期间骗子打来的一通电话。在他看来,小说创作的素材积累在生活中无处不在,“即便足不出户,作家的生活经历中依然不乏戏剧。”

作家的成功在于每个读者都能在书中找到自己

据说《金枝玉叶》在创作之初经历了些许波折,而这波折很大程度上来自于开篇。余耕透露,他的小说创作通常都会不停地尝试若干个开篇的形式,然后再不断地推翻,直至找到契合自己感觉的语言和语感。

《金枝玉叶》的开篇更是反复试炼,直到他采用了女主人公金枝作为第一人称写下去……这种前所未有的视角体验让他在创作时更有感觉。由此带来的困难是,“你要去试着体会女人之间互动时的流露的性格和心理状态。”为此他找来自己的侄女们帮忙,与小说开篇时人物同龄的小女生,给了他不少帮助和灵感。

2020年许多大家都开始尝试女性题材的创作,贾平凹获得《当代》文学拉力赛“年度长篇小说总冠军”的《暂坐》,书写了一座古老城市里一群青年现代女性的情感、内心和为生活而努力的状态,作家以智慧和善念写出了她们的艰辛、慌张、挣扎、焦虑和恐惧,以及她们如何在生活的困境中以爱和希望支撑着前行;阎连科的长篇散文《她们》,则以家族女性的人生和命运为题材,以非虚构地方式书写自己熟悉的生命中的女性和她们的人生流转,期望读者能够从中看清女性的命运。因为他认为:看清了女性的命运,也就理解了生活。

余耕的《金枝玉叶》则始终行走在通俗文学与纯文学之间,天马行空,无羁无绊。业内评论认为,从某种程度上来说,《金枝玉叶》更为接近现实主义纯文学的风格,一部新女性版的《平凡的世界》,它是一部“有我的文学”作品。

浙江省作家协会主席、作家艾伟也在2020年写就一部《妇女简史》,在他看来,小说作为人类经验的容器,人们在阅读小说时之所以会获得共鸣,是因为他们从中读到了自己的生命经验以及未曾经验却能感受到的经验或转瞬即逝还没来得及感受和说出的经验。“这正是小说的迷人之处,它照出我们内心隐秘的想像、欲望和生活。”

作家的成功或者说是写作的成就感或许正源于此:每个读者都能在书中找到自己。