今天又是我的节日,农村改革高潮的纪念

11月7日,是纪念新华社成立90周年,8日是中国记者节,今天是11月9号,是我的又一个节日。

我这大半辈子,先做新闻记者,后来做理论上的事情,留下了很多值得纪念的日子。从1979年开始,我最初的兴盛期有五年左右,不少报道发出来在全国引起重大反响,就像我生命中的一个个“强渡大渡河”、“突破乌江”和“攻占腊子口”,新闻作品像一座座里程碑,标识着我曾经走过的路。

我人生的第一个高峰,出现在1981年12月。这次是在新华社全国工作会议上,新华社社长穆青在大会上表扬我是“人民封的好记者”,在这之后有邓小平、胡耀邦、胡锦涛等多次表扬。当然最初的一次表扬,是穆青社长,给我印象更深。

孔夫子讲“三十而立”,立德、立言,立功、立行,穆青夸奖我是“人民封的好记者”时,我还不到30岁。

今天,一幅照片引起浮想连翩。这也与老伴的一次偶遇有关系,文章后面要说到。

农村改革开始的象征

在1966年后的十多年,人民日报头版是毛主席的照片。工农群众不容易上的。特别是头版头条。然而,在1978年后,这种习惯被打破了。

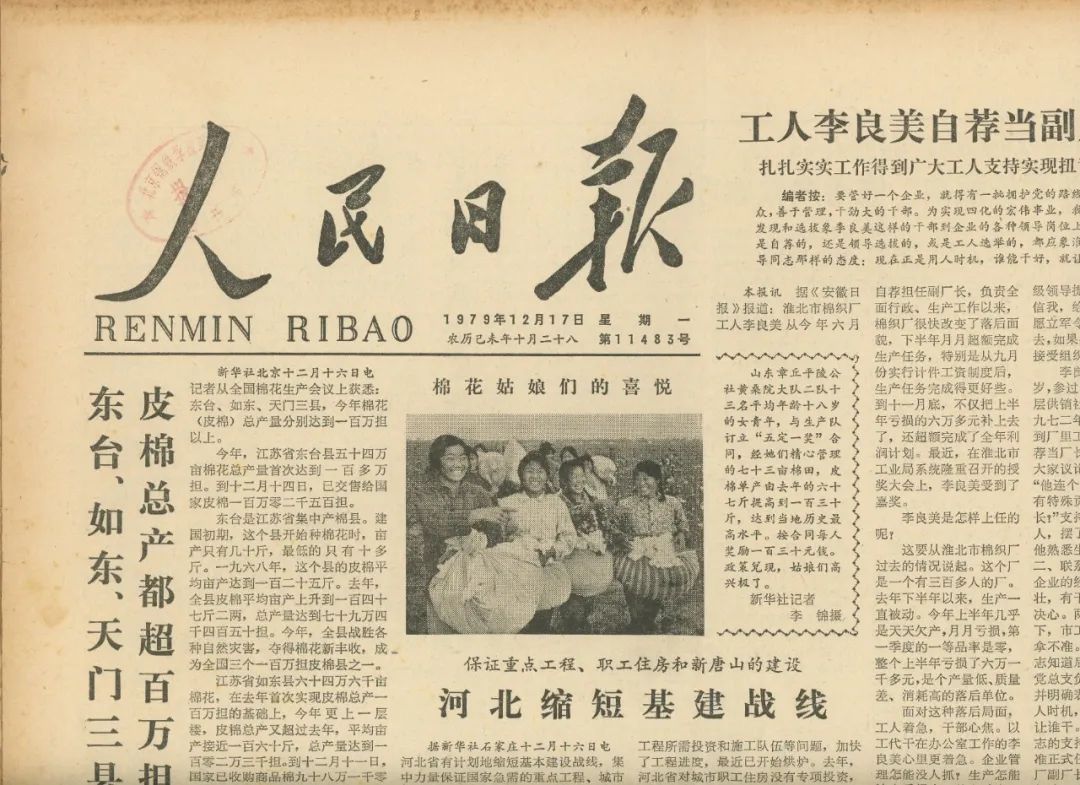

1979年12月17日,在《人民日报》并列头条位置发表我的照片《棉花姑娘的喜悦》,这是与当时刚刚召开十一届四中全会精神相呼应,而且是十一届三中全会后第一个政策兑现的新闻照片,上了头版并列头条。

其实从1978年11月份开始,报纸才开始署个人的名,刚一年时间。文革十多年,是没有个人署名的,我赶上了好时候。当时《经济日报》没有创办,《工人日报》、《中国青年报》没有复刊,记者也特别少,《人民日报》影响特别大。这幅照片被评为新华社改革开放后第一个农村图片一等好稿。那一年,新华社刚刚开始评好稿。

40年后,这张照片出现在天安门广场右侧的中国革命历史博物馆里,成为新华社1979年的代表作。去年,在中国共产党党史馆里,农村改革也是以这幅照片为标志,上面一张是邓小平和万里在谈农村改革,后面就是我这幅照片。小岗村按手印那一幅照片曾经是农村改革的象征。后来那幅照片很少出现。我的《棉花姑娘的喜悦》便成为标志了。

到了1981年,我的照片在人民日报上越来越多了,一年登了24张,我是全国第一名,第二名是安徽的记者徐光春。

就在头版头条发表的一个月前的10月5号,人民日报登了我的《冒尖户王本跃和他的书记朋友》。当时新任国务院副总理万里对一个农业副部长说“你是做人民的敌人还是做人民的朋友?”当场责问这位农业部长。我并不知道上面的事,但是我的标题与这场争论相呼应。当时,穆青讲了“李锦要表扬”,而且穆青讲,中午吃饭的时候和他的老伴续磊讲,“你看这张照片拍的多好,那驴子长得多精神”。吃饭都在和老伴议论,可见社长对这张照片的喜爱。

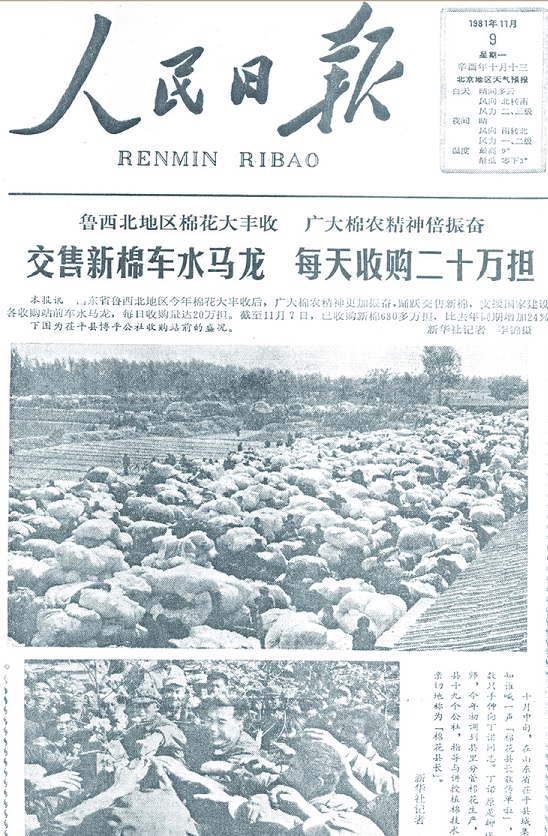

1981年11月9日,人民日报在头版头条发表我的大照片

如果说《棉花姑娘的喜悦》这一幅照片,是农村改革开始的象征。到了1981年11月,鲁西北棉花丰收后,头版头条在照片便是农村改革进入了高潮的象征了。经济形势这一阶段出现了“拔河”的状态,一部分人拥护,大喊大叫似的声音;一部分人是反对,是声嘶力竭地反对,社会主义和资本主义的决战似乎在此一举。

1981年11月9日,鲁西北棉花大丰收进了高潮,《人民日报》在头版头条出现了农村基层的新闻照片,这种情况是罕见的。在十年动乱中,在头版头条,除了领袖的大幅照片,工农业生产与经济照片是不可能上头版头条的。这显然是新闻改革的标志。

这一天,我记得正在新华社从“口字楼”到六号楼的路上,蒋齐生老先生见到我说,“今天早晨中央广播电台新闻与报纸摘要节目登了头版头条,没有说名字,是你吧?”

蒋齐生老先生是听的中央广播电台的报道。1981年11月9日早上,中央人民广播电台的新闻与报纸摘要节目介绍了这条了《鲁西北地区棉花大丰收每天收购二十万担》的新闻。这时还没有看到报纸,我也不能确定,我说:“我发过这样的稿子”。

到了办公室时间不长,报给来了。看到了人民日报这两幅照片。在《人民日报》第一版,编辑直接把图片说明改成简短的消息,将照片放在头版头条上,近20厘米长,12厘米宽,加上《棉花县长散传单》一幅,占据整个版面的1/4。

《棉花县长散传单》是前几天发的一组稿,新华社发的照片都放在人民日报总编室那个框子里面,是编辑把这两个照片拼到一起来了,成了一个头条新闻。编辑是非常用心的。

我自己看到这张报纸,一种震撼的感觉,做梦也没有想到。

我看一看,整个编辑部的人都盯着我看。看得我脸上发热,不好意思了。他们说,“小李,又是一个金元宝”,“又是一炮弹”,“又放了卫星”。我低声说了一下“碰上了”。这时候袁苓就讲“怎么好稿都是你碰上啊,别人没有碰上,你下功夫了。”

到了10点,新华社党组成员、摄部主任孙振传达了穆青的话。“穆青讲,对李锦要表扬”,其他还有什么话我不知道。我记得的是这一句“李锦要表扬”。

人们对摄影报道与摄影记者也另眼相看了

在全国农业生产体制的大规模变动中,鲁西北地区在1981年仍然一马当先,势如破竹,特别引人注目。因为比全国多数地区早一年到一年半,形势发展快,势头足,菏泽、聊城、德州、惠民四个地区连成一片,是这时候实行家庭联产承包责任制离首都北京最近最大的一片地区。万里调到北京,安徽形势逆转。全国农村看山东,山东看鲁西北。

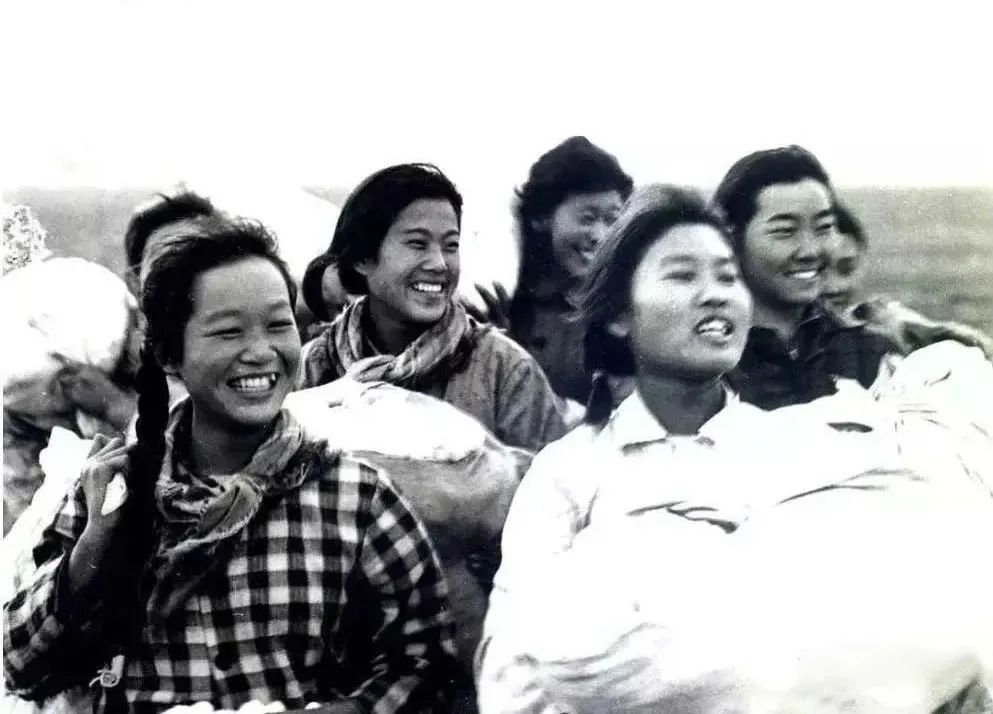

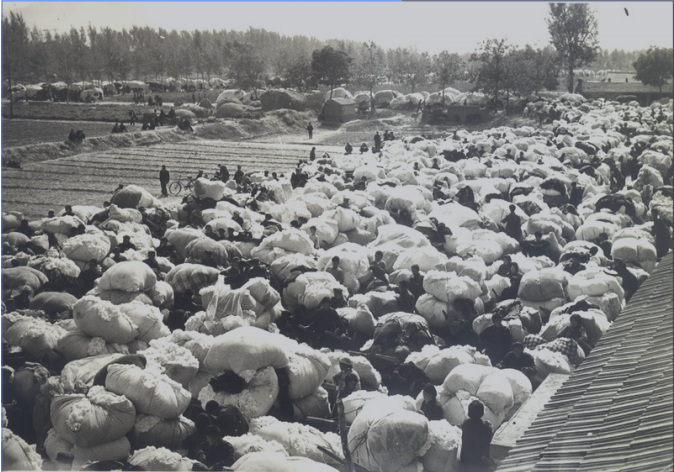

1981年秋,鲁西北棉花大丰收,我又一次来到茌平县。

“哎哟,那个棉花啊,像海一样!”多次配合我采访的博平公社秘书杨朝国绘声绘色地向我介绍博平棉花收购站的情况。这天上午到了茌平,下午便有13个人到招待所找我,这些多是报道中接触过的熟人。我提出,要拍一张棉花丰收大场面的照片,留下中国80年代推行“包产到户”的盛况,请朋友们分头替我看现场。

最后选定的是博平公社收棉站。这里群众最集中,最有气势,眼底下就有400多辆交棉的车子,形成一片棉花的海洋。远处是形成曲线的三四华里长的交棉队伍。这种壮观场面我从来未见过,也是报纸上未曾出现过的。

棉农出售棉花,到处都是棉花。

中国报纸在较长时期把图片作为报纸的配图,使图片难以发挥特有的功能。除了十年动乱中,一度把领袖像摆在突出位置,普通群众生活照片没有放在头版头条位置的。人民日报总编室的这种破格处理,使这一组图片成为中国新闻改革的标志,在新闻界引起强烈反响。

中国新闻界在第一次评选优秀版面时就把这个版面评为1981年全国好新闻优秀版面奖。中国新闻摄影学会会长蒋齐生说,李锦这个头版头条大照片使得人们对摄影报道与摄影记者也另眼相看了。

头版头条大照片的轰动

人民日报和新华社配合得非常密切。后来又听说这一天报纸到的时候,中央正在开会。陈云同志讲,“你们看形势怎么样,好不好?看一看报纸吧。”当时听说是开会休息期间看到的报纸。

第三天,这件事情在京城继续发酵。《人民日报》在11月11日第一版《今日谈》栏目发表了方已的文章,评论这条头条新闻,标题是《赞图片头条新闻》,内容是这样的:

11月9日,《人民日报》以图片作头版头条新闻,反映鲁西北地区今年棉花又获丰收的喜人情景。看到棉花铺天盖地、交售车辆势如潮涌,能不为鲁西北农民又发“棉花财”拍手叫好么?

新闻要“新”,讲时效;要活,生动引人,一目了然。一幅好图片,放在头条位置,开阔读者视野,引起社会的共同关心,有非笔墨所能表达之妙,在我的记忆中,这是我们报纸新闻安排的一个创新。人们从交售棉花的长龙阵,看到了党的政策和科学技术的威力。国有富民政策,民有爱国行动,发家与爱国,结为一体。

这个报道受到新华社与新闻界一些老同志的鼓励。徐光春同志当时在一篇文章中指出:1981年11月,新华社发的山东分社李锦拍摄的《鲁西北棉花大丰收》的一组照片,可以说是记者新闻敏感和形象敏感相结合的产物。照片新闻性之强,说服力之大,不能不令人佩服记者的新闻敏感。但光有这一点还是不够的,记者在抓住新闻的同时,调动了形象敏感。在拍摄过程中,分别选择了棉农踊跃交售新棉和“棉花县长”撒传单的生动场景,寓深刻的新闻主题于生动的形象之中,使照片做到新、深、活,《人民日报》在头版头条位置刊登了这组照片。

因为这时候新华社成立50周年,山东省委书记李振到新华社来又讲,说是“新华社在农村改革立了大功”,拿这幅照片说事。

1981年11月这一张大照片、大版面,成为中国农村改革成功的重要标志,为历史铭记。

穆青表扬我是“人民封的好记者”

在这一阶段,头版头条大照片为我带来了巨大的声誉。

仅仅过去一个多月,穆青就表扬我是“人民封的好记者”。应该说与四件事情相关系。

一件事情是我1981年新华社评好稿,24条,整个新华社,我是全国第一名,这是一条一条拼出来的。

第二件事,人民日报头版头条的轰动。

第三件事,我骑着自行车,到鲁西北西北六个县调研,从济南下去,经过齐河、禹城、夏津、平原、陵县,千里单骑。

第四件事情是鲁西北六个县写信表扬,其中有“庄户人家好记者”的说法。后来知道写这些信的有史好全、田乃仁、张宝海等人。

这四件事情,从作品、社会影响、采访作风、群众的评价,一浪一浪的都涌到北京来了,穆青社长就是在这种情况下表扬我的。

我记得那一天是12月31日。

穆青同志讲话时,讲着讲着,突然停下来,“李锦是谁?站起来。”我当时正在埋头做记录,坐在旁边的编辑碰了我一下,我赶快站起来,全场都盯着我,停了有几秒钟。

穆青虽然一招手,“坐下”。这时候穆青就讲“李锦为新华社争了光,立了功,带来了荣誉,他的‘庄户人家的好记者’是谁提的,是人民封的。”

在我们新华社,说起穆青的名字,就像老百姓说起皇上一样。穆青的表扬,而且这种超规格的表扬,对别人是很少有的,在无比巨大的震动中,我坐下来。

这件事情已经过去40年了。随意时间的远去,很多事情也淡忘了。后来出版的一些书中,也记录下来了。

爱人在路上,巧遇40年前头版头条的主人

前些天,我在沂蒙山时,我的爱人带着女儿到青岛去疗养,路上遇到了一个白发老人,也在疗养,是山东省农业厅的领导。因为他不愿意到远处去,怕为别人添麻烦,我爱人又做起了雷锋,扶着93岁的老人上了车,回来又把老人送到家。他突然问女儿,“你爸爸是哪个单位的?”我女儿说:“新华社的”。

妻子李海萍与女儿李棉在青岛疗养院与丁诺偶遇。这是女儿当天发给我的。

这位老人转过身,喃喃自语,“新华社,李锦。李锦,新华社”。

我女儿听到这个老人喃喃自语,就问他,“爷爷,你说的是谁呀?”

这时候老人的女儿说,“李锦,木子李,锦上添花的锦。爸爸经常说起这个人,一说起新华社,他就讲李锦。”

我女儿问,“是不是在新华社山东分社的李锦?”

老人盯着我女儿说,“是啊,就是他,我一辈子忘不了”。

老人的女儿介绍,说是1981年11月9日,人民日报头版头条登了他的照片,名字叫《棉花县长散传单》,他过几天说一次。

我女儿惊喜而兴奋的说,“爷爷,我就是李锦的女儿,刚才那位搀扶您的,就是李锦的媳妇。”

10月13日,女儿李棉与丁诺在一起,听爷爷讲述被打成右派又巧碰到我的往事。

这时候,这位老人赶快招招手。我爱人李海萍走过来,他说,“你是李锦的夫人啊?李锦是个好记者”。

老人讲起来1981年的形势。开始是农村技术员,曾经打成右派,在聊城农校当老师,后来他在茌平县当革委会副主任。到茌平县抓棉花生产。他到集市上宣传鲁棉一号的棉花种植技术。当时一靠政策,二靠科学,三靠天帮忙。

我的意思是,《棉花县长散传单》反映全党工作重点从大规模群众政治运动与阶级斗争转到生产建设中来的大背景,是一个时代的变化。

这张散传单照片是现场抓拍的。那天,我随有“棉花县长”之称的丁诺,到集市上为群众讲授棉花种植知识。讲完课后,有一个熟悉丁诺的农民说:“你讲的俺听不全,也不会记,小孩他娘也想听你的课,没空子来。你把明白纸给俺带回一张吧。”

丁诺从准备发给社员的科技传单中抽出一份递给这位社员。没想到这张传单还没有被接过去,半途便被人伸手截走了。丁诺又拿出一张,准备递过去。顿时,几十双手都伸向他,群众喊着“给俺一张”“丁财神,给俺一张”“棉花县长,我要一张”,场面极为热烈。

我想拍张照片却被要传单的人流挤到一边,正在着急无法拍照时,一个小伙子架着自行车来抢传单,我拉着他的车把说,你不动,一会儿我替你要一张。他看着我已经迅速爬上自行车后架,连续按下三次快门,接着就被人潮撞了下来。

棉花县长散传单。

我在农村采访那么长时间,第一次遇到这么生动的画面。在推敲这幅图片的说明时,围绕“棉花县长散传单”这七个字琢磨了很久。正是农村联产承包责任制的推行,激发了亿万农民的生产积极性,使他们以空前的热情投入劳动中,以“科技传单”为象征的科学技术成为农民最为向往、最为渴求的东西。

要传单的行为表达了农民正向科学技术进军的实质内容,可以感受新的生产力的形成过程。众星捧月式会聚式的构图,可见农民“抢”的心情与渴求的欲望。

反过来进行思考,我们便可以进入另一重境界。从党的领导工作考虑,十一届三中全会的政治路线重要内容便是大规模群众政治运动结束,大规模生产建设的开始。

当时,我越想越激动,感觉自己捕捉到一个重要情节,揭示了一个重大主题,反映出了新时代的到来。后来,这些认识也为中国新闻界、摄影界所赞同,诸多同仁著文高度评价了这幅照片。伍素心的《反映时代脉搏的跳动——<棉花县长散传单>》一文也认为:

这张照片的主题较好,题材较好,形象也生动。一个县长如此熟悉农业生产技术,被农民誉为“棉花县长”,本身就反映了我国干部队伍的变化,农村干群关系的新格局以及农业发展的新动向,这个题材可说是深化了主题的典型题材。

我在集市上拍下了几张老人散传单的照片。当时有人怕不同意,怎么还散传单呢?我说,文化大革命是老百姓散传单整干部,现在是干部散传单带领老百姓致富,一个新的时代到来了。这一张照片证明三中全会时代的变化。

这张照片在人民日报发表后,轰动了全国。也给老人的命运带来了变化,老人后来到了被调到山东省农业厅当处长,老人还到我家去过,也是40多年了。

我常想起这位叫丁诺的老人,可是时间长也就不见了。

在青岛疗养院,妻子拿出电话。我在外地与丁诺用视屏通话,倍感亲切。

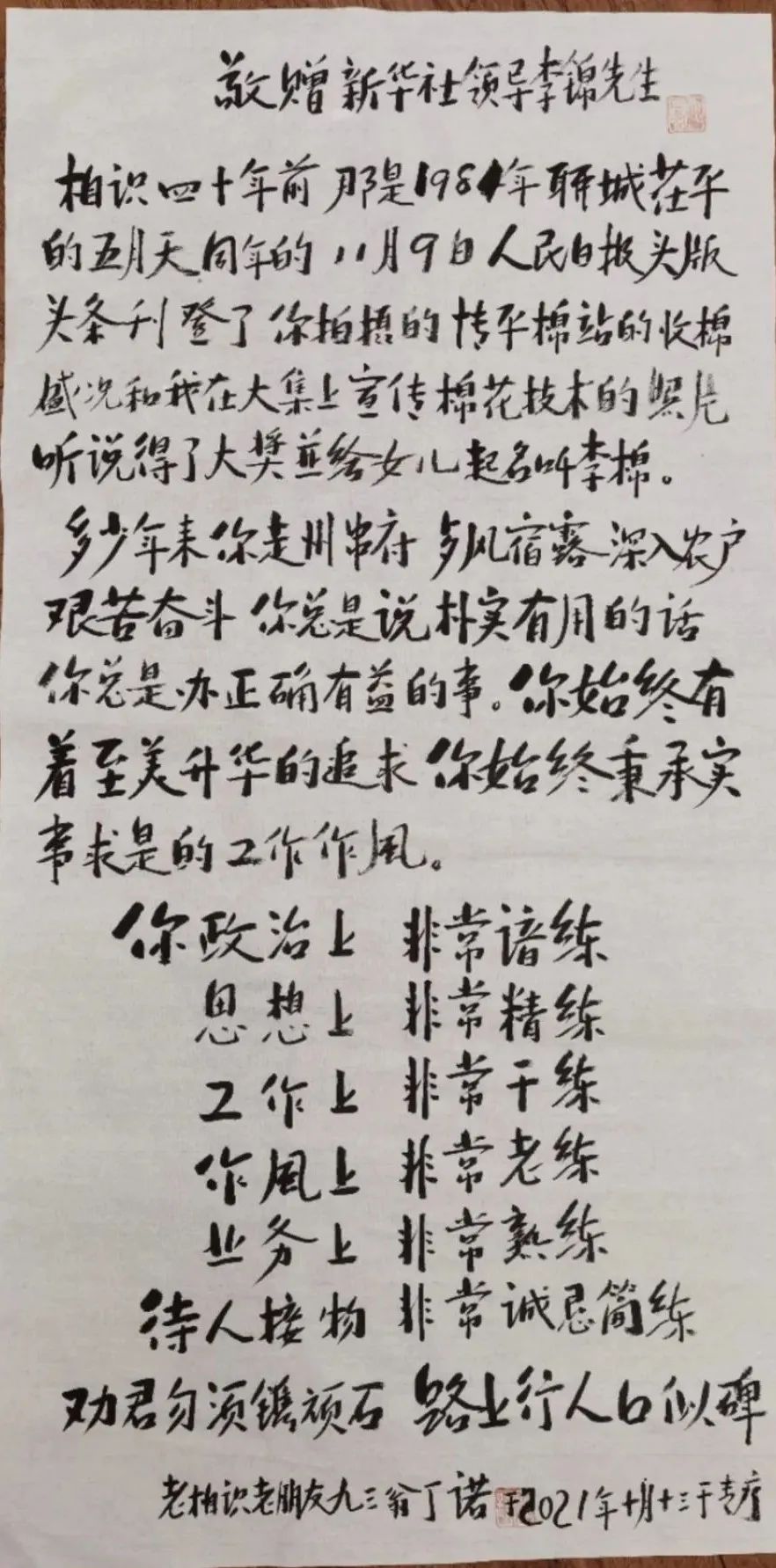

老人写诗称赞“路上行人口似碑”

我女儿感到几分骄傲,她说,“俺走到大路上,认识的人都知道俺爸爸,俺爸爸为老百姓做的好事太多了。”

当天晚上老人又专门到我爱人的房间来看望,老人中午没有休息,写了很长的文章,一个93岁的老人,一片真情,使人感动。

敬赠新华社领导李锦先生

相识四十年前,那是1981年聊城茌平的五月天。同年的11月9日人民日报头版头条刊登了你拍摄的茌平棉站的收棉盛况和我在大集上宣传棉花技术的照片,听说得了大奖并给女儿起名叫李棉。

多年来,你走州串府,餐风宿露,深入农户,艰苦奋斗,你总是说朴实有用的话,你总是办正确有益的事。你始终有着至美升华的追求,你始终秉承实事求是的工作作风。

你政治上,非常谙练

思想上,非常精炼

工作上,非常干练

作风上,非常老练

业务上,非常熟练

待人接物,非常诚恳简练

劝君勿须镌顽石,路上行人口似碑。

老相识老朋友九三翁丁诺

于2021年10月13日于青疗

老人是夸奖我了,我做得哪有这么好?

这件事情当时没有发表,我说再过一个月,到40年发表吧。又过去一个多月了。小刘提醒说11月9日不是要发什么的?

当时我是说过,把这个事情放到11月9日去写。今天晚上廖鲁川、钱捍、梁洪文等邀我去吃饭。在路上,小刘发来短信提醒:“老师,今天还是你的节日,你该发头版头条的内容了”。好,我说现在到吃饭的路上,我口述给你,你整理出来,今天晚上回家我再发照片。

今天的新闻是明天的历史,昨天的历史是今天的新闻。记者这一辈子,总像是过生日似的,每当遇到这些重大报道,在历史上留下影响的,总是留下好多记忆。把记忆打捞起来,都是一篇很有意味的文章。

对“路上行人口似碑”的一点感概

丁诺前辈是1928年出生,与家父同庚。40年前的一段经历、一个稿子,让他记了新华社一辈子,似碑石一样雕刻在心里。“路上行人口似碑”,这句话,揽住我的思絮,久久脱不出来。

繁华落尽,方见真淳。有一种名誉,由上级认定或者评选,有的则由民间口口相传,都是一种记号。区别在于由上面说,还是下面说;是自己说,还是老百姓说;是一时说,还是长久地说。新华社很多作品,是领导评定的。为了评好稿,狗撕猫咬的,也有打得头破血流的。然而一届领导走了,也没有人说了;自己走了,也没有再说的。而真正是在社会上流传很久的,是属于含金量大的。我的《棉花姑娘的喜悦》上了国史、党史展览馆,也在章丘那个地方久久流传着的;我的九间棚典型,从九间棚精神到沂蒙精神的历程,也在临沂老百姓久久记着的;我的万元户报道也在聊城那个地方为人们记着的,我的兴福现象也被滨州的老百姓记着的。

“路上行人口似碑”,指真正的丰碑应刻在人们的心里。也指是非褒贬无需自己辩白,自有舆论公断。好名声如清流,既是个人应有的人生态度和价值追求,也是全社会恒久的精神向往。我想,一个记者做到这样,也是人生的一个境界。

事如芳草春长在,人似浮云影不留。好名声如清流,与老百姓的幸福生活息息相关。曾以罪臣的身份被贬谪到蛮荒之地的韩愈、苏轼,为人宽厚,敦崇实行,如今潮州的韩江还在日夜奔流,苏堤依旧静静守护西湖。由此可见,清流看似无形,实则有形,百姓能够实实在在感受到、体会到,最终形成口碑。正如《弟子规》中坦言直陈,“行高者,名自高;才大者,望自大”。我不能将地比天,但是我相信新闻记者留给历史的,也必将留芳百世。做到“路上行人口似碑”境界的。

“劝君不用镌顽石,路上行人口似碑。”好名声是社会给予一个人的精神待遇,犹如空气氤氲流动于公众口耳之间。一个记者,只要心境高雅,正气充盈,多做好事,多留名作,把作品刻在百姓心坎上,自然有自信“留得清流在人间”。我搞新闻50年了,很多作品是在山东搞的,不少地方在老百姓中留下印象,至今仍然在谈论,口口相传,甚至为我的作品办纪念馆的。我感谢这里的人民。

今天,想起丁诺老先生与我妻女的偶然相遇,留下以上一篇文章,心自欣慰。

今天是又一个节日,是人民日报头版头条和《棉花县长散传单》40周年的日子。发表文章,纪念鲁西北棉花大丰收的日子,纪念农村改革初期的岁月,整整40年了。(李锦)

作者简介

李锦,教授,中国人民大学国企改革与发展研究中心首席政策专家。

新华社高级记者。2010年后,相继担任中国企业报总编辑、中国企业改革与发展研究会副会长,国务院国资委新闻中心首席专家、国企管理智库副理事长兼首席专家、中企之声研究院院长等。

重点做企业理论政策研究、课题研究、经验总结工作。十八大以来,解读70多份党中央、国务院与国资委企业文件与会议精神,去年接受媒体500多次采访。被舆论界称为“中国国企改革舆论旗手”“国企政策新闻第一解读人”。

改革开放来所写“思路型”调查为45位中央政治局委员批示。1982年,邓小平听取汇报并称其对改革“有发言权”。

出版专著《资本经营理论的提出》、《深度》等32部。