旧时济南城里街巷逶迤,商埠通衢纵横。路上除了熙来攘往的行人外,便是络绎不绝的车影。百年来交通工具之嬗变,令人慨然。

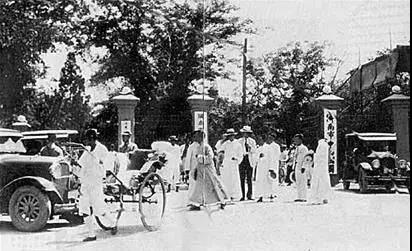

清光绪末年,济南有了人力车,俗称“洋车”。最早的洋车,两轮高大,像欧式马车的后轮,且是木制,外裹铁圈,行时辘辘作响,乘之颠簸。民国以后,轮改成钢条胶皮,拉起来已不觉震动。如老舍在《骆驼祥子》中所描述:“弓子软得颤悠颤悠,连车把都微微地动弹。铜活地道,雨布大帘,双灯,细脖子铜喇叭。”岁月如流,洋车发展很快,据1930年9月《济南市政月刊》报告,已有洋车8178辆,已成市民主要交通工具,经久不衰,风行五十余年,后渐渐被三轮车替代,1954年才消失。

拉洋车的都是城市贫民,下苦力谋生,混穷买不起车,多是租车而拉。凄风冷雨,烈日炎炎,仆仆道上,劳人草草,年复一年。据吾家街邻车夫朱三子讲,“七七事变”前后,他每月挣十七八元,一家老少五口,“家里的”还糊火柴盒,勉强度日。从火车站到大观园车钱二毛,到大明湖二毛五。拉趟车另有三五枚小费。那时1元可兑换铜元230枚上下,3枚一个烧饼,一碗打卤面12枚。能月收入近20元者,自然是年轻车夫,他们跑得快,容易揽座。最可怜的是“老枪”——老年车夫。车子破旧不说,跑得慢。一步一颠,十步一咳嗽,遇公厕必进,借以抽袋烟,喘口气,为了“五脏庙”,不顾血本,贱卖人力。挣的车钱比年富力强者要少三分之一。

日伪统治时,城里车夫曾哄传出一件车夫坐车,大律师拉车的市井奇闻:大律师名韩伯岩,住小布政司街。韩先生晚年向我说过此事,闻之愤懑。济南沦陷后,日军在普利门设岗,规定凡进出普利门者,一律得向站岗的日本宪兵脱帽鞠躬。某日,韩先生坐洋车从商埠回来,依惯例下车向宪兵行礼如仪后,欲转身上车。突然,背后传出一声咆哮,一个巨灵之掌打掉他头上的礼帽。原来,韩先生一时疏忽,鞠躬时忘了脱帽。这“太君”余怒未消,罚他再鞠十个躬,又命车夫坐上车,让韩先生拉着走……

有意思的是,清末民初,洋车最早的乘客都是男性,他们坐上车,往上一仰,叼支烟卷,踩踩脚下的气囊,“哇——哇——”喇叭发出婴儿哭似的鸣叫,愿去哪儿去哪儿。够惬意啦!至于那些一走一扭缠着金莲的“妇道人家”不兴坐洋车,以为高坐车斗,抛头露脸,有招摇过市之嫌,“非阃范所宜”。她们出行仍靠古老的轿子,乃一种青帘小轿,叫“二人抬”。芙蓉街的复升轿店最大,专伺候高宅深院里的阔太太、少奶奶、大小姐。五四运动后,轿行式微。

或问,难道济南没出租汽车?说来可怜,民国元年(1912年)时,上海已有汽车1400余辆,济南得风气之后,直到民国九年(1920年),始有一两位政要的汽车行驶于市。不过,等到1926年,张宗昌逃遁前,济南汽车竟达千辆。武职旅长以上,文职厅长以上都有私家车。同时,商埠出现了六七家出租汽车行,如大昌、凤记、和利、同义、兴华等。车资每小时3元,整日包车40元。春秋佳日,富者租车去龙洞、佛峪等远郊游玩。穷小子乍富,变成凹腰凸肚的暴发户,出入也必汽车,显摆显摆。开明家庭结婚不坐花轿,改乘汽车等等,其生意很好。其中“凤记”老板陈树轩尤擅经营。韩复榘主政时,他每星期一早晨在经七纬五的进德会大礼堂对省财、建、教、民、警五大厅及市府官长训话传旨。多数官僚住城里,“凤记”瞅准商机,开辟了从运署街到进德会的“的士”。几年下来,捞了一票。

济南的公交汽车,始于上世纪三十年中期,仅一条线路,所谓“济南汽车一条线,十二马路到院前”,院前即珍珠泉门外。不久,抗战爆发,日寇将汽油列为军事管制物资。济南民间汽油存量日少一日,以至绝迹,私家汽车只得趴窝。公交车迫不得已改为木炭发动机。一个一米多高茶炉似的圆铁筒挂在车后,这就是煤气发生器,又大又笨又脏。开车半小时前就得燃上木炭,发动时要用力摇动机器,中途常停,速度也慢,到十二马路得重新掏灰换炭,烟尘飞扬……以木炭发动汽车,零件易坏,害得鲁通公司叫苦不迭,抗战胜利后,汽油仍奇缺,这公交车苟延残喘至1948年7月停运。(张稚庐 济南古城历史街区鉴赏)