随着人工智能(AI)技术的全面普及,各行各业正经历着前所未有的冲击。一方面,工作效率得到了显著提升;另一方面,我们也开始深入思考和探索各行各业未来的发展方向。艺术家作为人类精神世界的塑造者,始终是创造与创新的重要力量。AI对艺术领域尤其是绘画领域的影响,已成为当下热门话题。面对AI的汹涌来袭,艺术家们如何看待并利用这一新兴工具?艺术家的角色定位又该如何调整?在这个AI与艺术创作深度交互的时代,艺术家们如何持久保持并激发原创力?成为艺术家不可回避的课题。

——编者按

刘万鸣(中国国家画院院长、中国美术家协会副主席):科技与艺术是一对绝妙的结合。很早以前,我们就鼓励艺术创作要积极拥抱新科技、新发展、新趋势。在绘画、影视、音乐等多个领域,有的作品借助科技手段以更完美、丰满的形式呈现给观众。如今,在新科技浪潮的推动下,科技和艺术在人类文明光谱中交相辉映。尽管AI已经成为许多艺术家的创作工具,但是再强大的算力都无法复刻艺术家的创造力、想象力,尤其是细腻丰富的内心情感。

艺术创作的宝贵之处在于真情流露。古往今来,真正能够触动人心的艺术,无不诞生于创作本体对物象的深度感知和情感投射。AI所生成的图像纵然能模仿形式的外壳,却无法复现主客体间的情感对话。中国画传统中的“写意”精神,正是创作主体情感的东方表达。艺术家在运笔提按的节奏中,腕底游走着人生阅历的况味,墨色氤氲间流淌着对世间万物的热忱。AI或许能把形式模仿得惟妙惟肖,但是这种“美”始终停留于符号层面,未能转化为直击心灵的情感脉冲。

艺术的本质不是视觉元素的排列组合,而是创作主体在感知世界过程中所触发的情感记忆与精神共鸣。AI时代的艺术家需要保持两种能力:一是对现实世界的深度感知,能够敏锐捕捉被日常所掩盖的细微之处;二是对人性温度的持续关注,能够用艺术语言表达真、善、美的永恒主题,在借助AI创作工具的同时,保持创作者的主导地位,建立起“观察-思考-转化”的创作闭环,保护好艺术创作的思想锐度和情感温度。

今天,我们不必再陷入科技与艺术孰高孰下的争论,科技与艺术本身就是充满张力的共生关系。科技为艺术提供新工具,艺术则激发科技进步的人文思考与创新灵感。这种相互激荡的关系,恰恰印证了人类文明的珍贵特质——在理性与感性的永恒对话中,持续拓展认知的疆界。

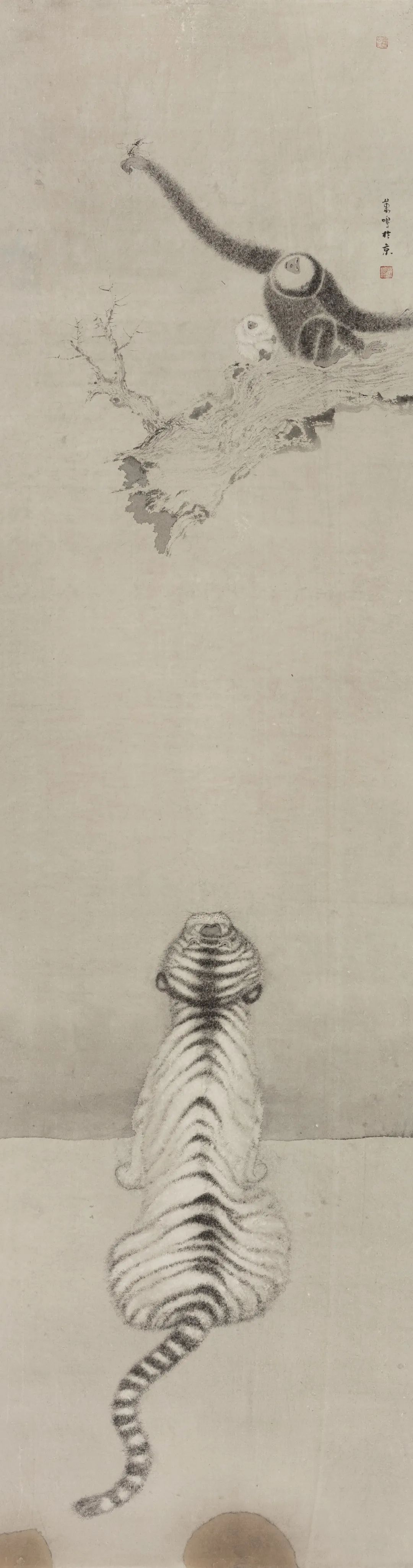

刘万鸣 《仰观》 123.5cm×33cm

刘万鸣 《仰观》 123.5cm×33cm

(来源:中国美术报 刘晶)