在当代水彩画坛,巴达日胡以其独特的艺术语言与深厚的文化积淀,构建起一座连接草原文明与现代审美的桥梁。这位蒙古族艺术家,始终扎根于北疆大地,将游牧民族的史诗记忆与水彩画的灵动特质相融合,创作出《巴图的老家》、《回家的路》、《黑城之夜》等系列作品。他用水彩这一看似轻盈的媒介,绘制出了一幅幅沉甸甸的文化图景——他的风景系列是对草原生态的深情凝视,“回家的路”系列成为一代游牧民族的精神朝圣,而人物系列则构成了蒙古族当代生存状态的视觉人类学档案。巴达日胡的水彩画超越了单纯的美学追求,成为一场关于文化记忆、身份认同与精神家园的深刻对话。

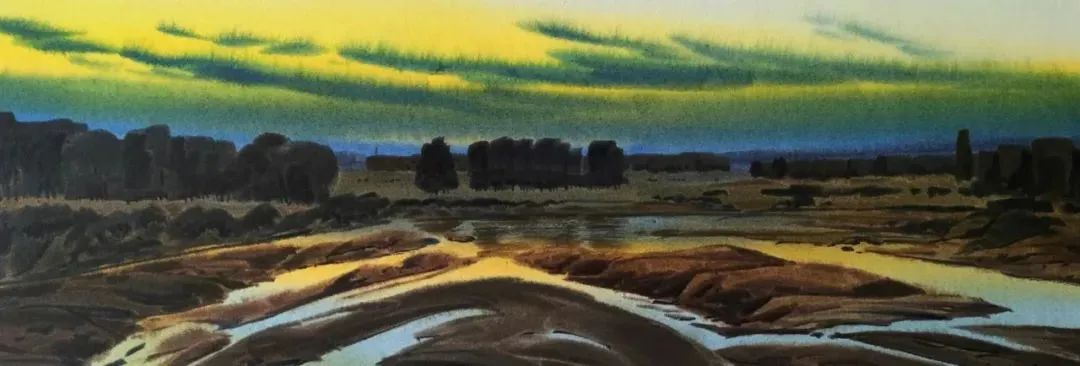

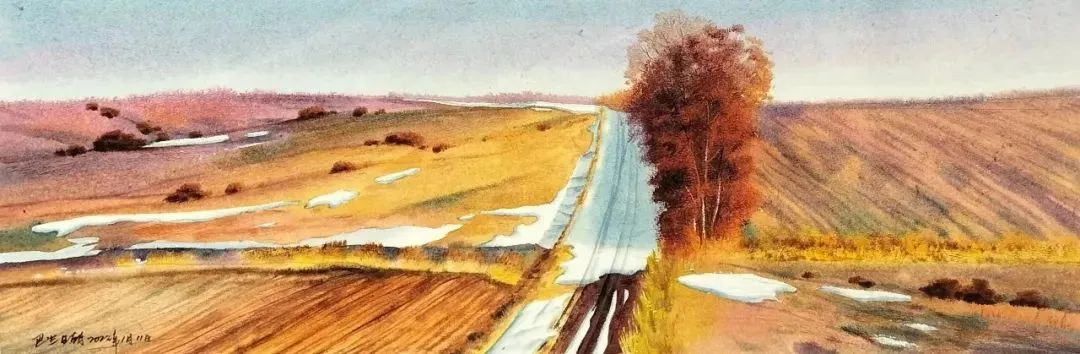

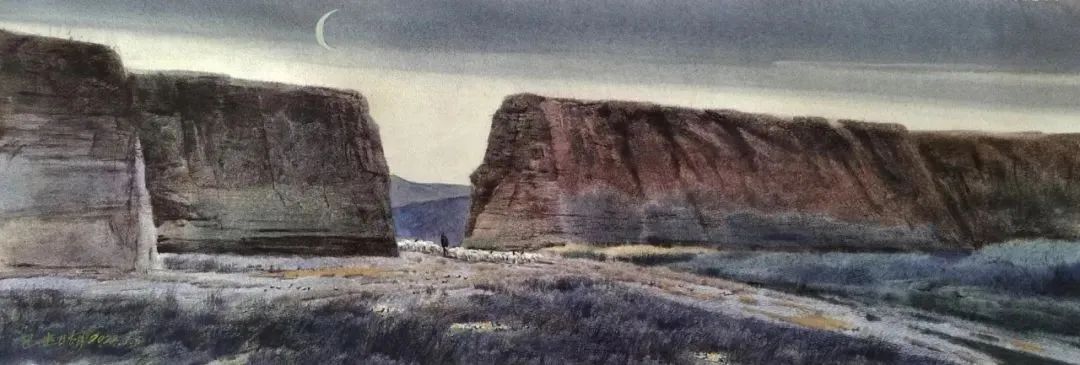

《巴图的老家1》,36x116cm

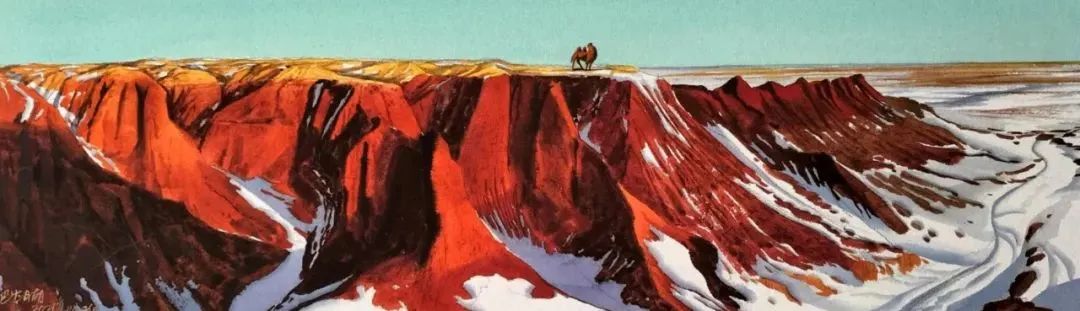

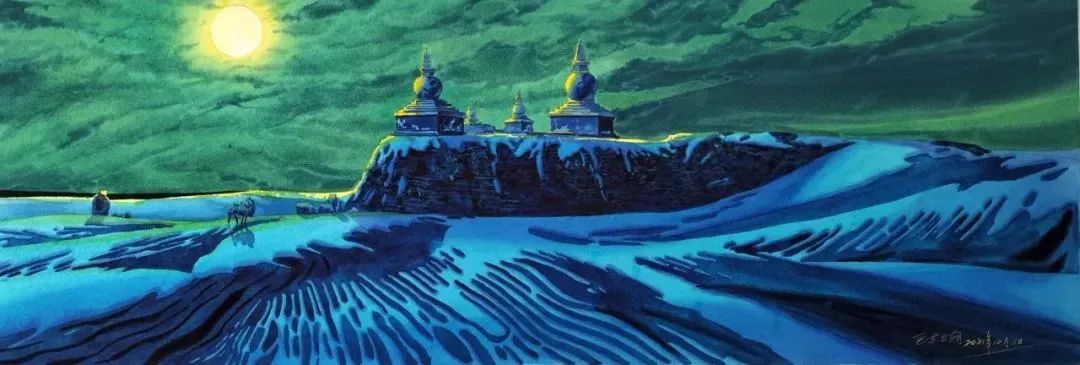

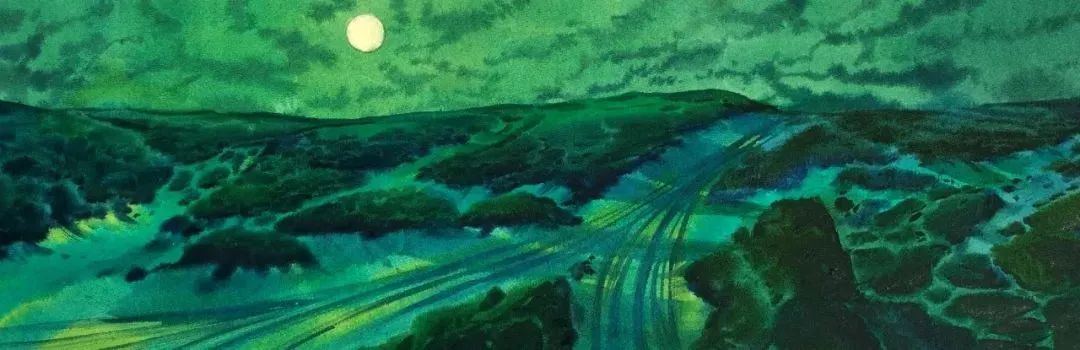

巴达日胡的风景系列水彩画呈现出一种独特的“生态诗学”。与传统的草原风光描绘不同,他的《沙漠之魂2》、《希拉穆仁14》等作品刻意回避了那种满足都市人想象的“明信片式美感”,而是通过水彩特有的透明层次,捕捉草原生态系统中微妙的光影变化和季节更迭。他笔下的草原没有奔腾的骏马和欢快的牧歌,有的是积雪下顽强生长的牧草,是暴风雨来临前低垂的云层,这些画面构成了一种生态寓言。水彩与生态,在物质性与象征性上达成了完美统一。

《希拉穆仁14》,26x78cm

巴达日胡的风景画构图打破了传统草原绘画的叙事逻辑,使观者无法以“眺望者”的姿态保持审美距离,而是被带入一种“沉浸式”的生态体验中。当我们的视线找不到习惯的地平线作为依托,便不得不重新调整与自然的关系——这或许正是画家对现代人与自然疏离关系的一种视觉批判。在这些风景中,巴达日胡构建的不是供人消费的异域景观,而是一个需要全身心参与的生态场域。

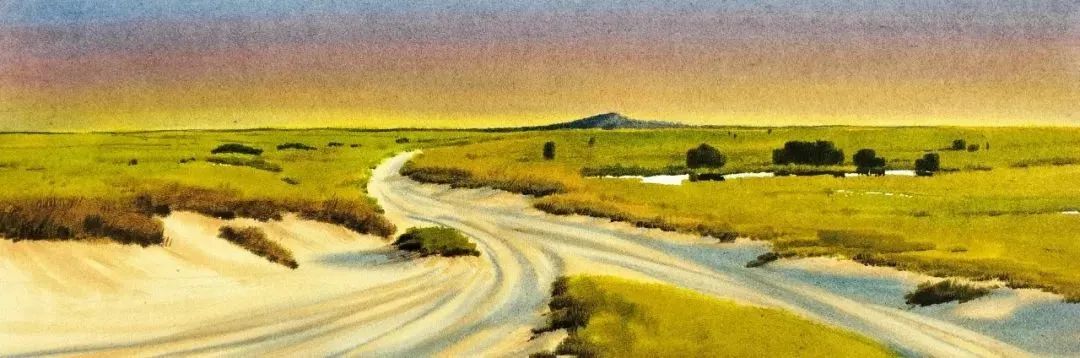

《沙漠之魂2》,27x78cm

“回家的路”系列构成了巴达日胡艺术创作中最富哲学深度的部分。该系列作品往往以一条延伸向远方的小路为主体,两侧是冬季枯黄的牧草或积雪覆盖的荒野,天空低沉,画面中偶尔出现孤独的行人或车的辙痕。这些画面中的“路”既是具体的返乡之路,也是抽象的文化寻根之路。巴达日胡用水的流动感表现路的延伸,暗示记忆的流动性与重构性。巴达日胡的画面中,路总是通向未知的远方而非明确的终点,“回家的路”从来不是一条简单的回归之路,而是一种文化记忆的重新编码过程。

《回家的路8》,26x78cm

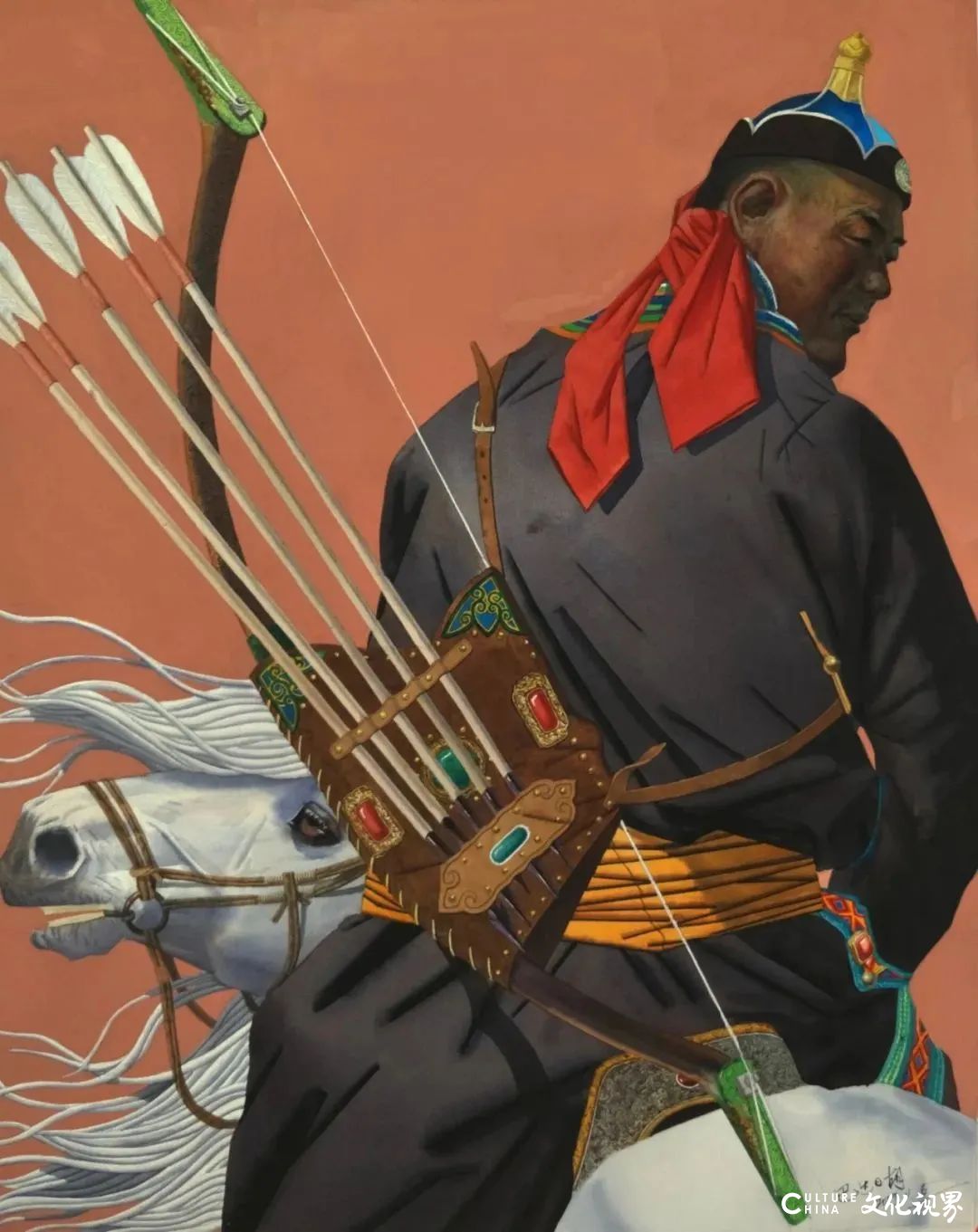

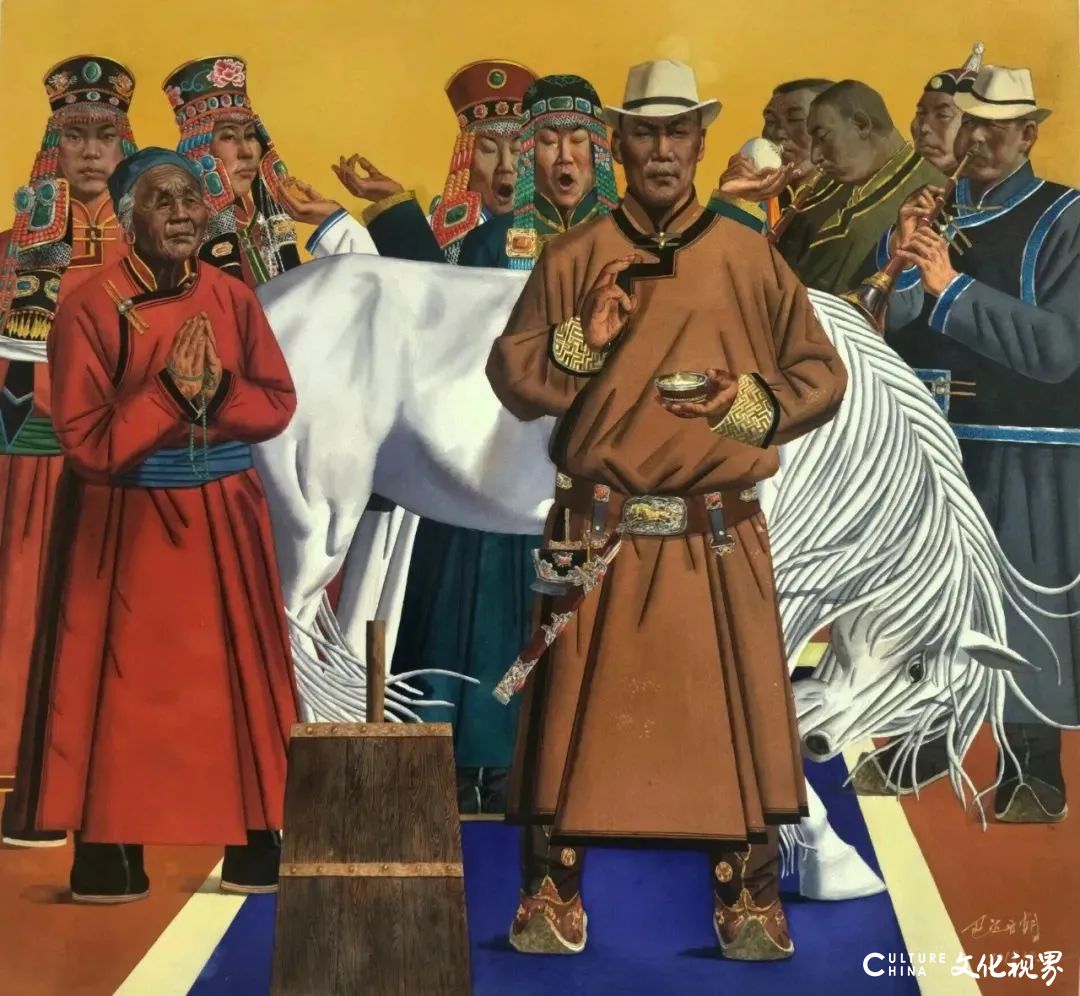

巴达日胡的人物系列水彩画构成了蒙古族当代生活的视觉民族志。与许多少数民族画家倾向于表现传统服饰和民俗场景不同,他的作品聚焦于普通蒙古族人的日常生活状态。特别值得注意的是他对人物眼神的处理,他的人物眼神构成了一个复杂的视觉场域——谁在看谁?为何而看?这些眼神交流打破了民族志摄影中常见的“被观看的少数民族”模式,建立了平等的对视关系。

将巴达日胡的三个系列作品置于整体视野下观察,我们可以发现一条清晰的创作脉络:从外部自然到精神归途,再到人的存在状态,画家的关注点不断内化深入,但始终围绕文化记忆与身份认同这一核心命题。他的水彩艺术既坚持了蒙古族文化的主体性,又保持着与当代艺术语境的开放对话。

站在人类学的视角回望巴达日胡的艺术创作实践,我们看到的不只是精湛的水彩技艺,更是一位少数民族知识分子在现代化语境中的文化思考。他的画作超越了单纯的审美愉悦,成为记录文化变迁、探讨身份认同、想象共同体未来的视觉文本。在这个意义上,巴达日胡的水彩艺术既是对蒙古族文化记忆的珍藏,也是对所有面临文化转型困境群体的精神馈赠。当我们在《回家的路》系列前驻足,在《沙漠之魂》系列中沉思……我们遭遇的不仅是一位画家的个人才情,更是一个民族在时代变革中的心灵史诗。

作品欣赏

风景系列

《黑城之夜3》,60x140cm

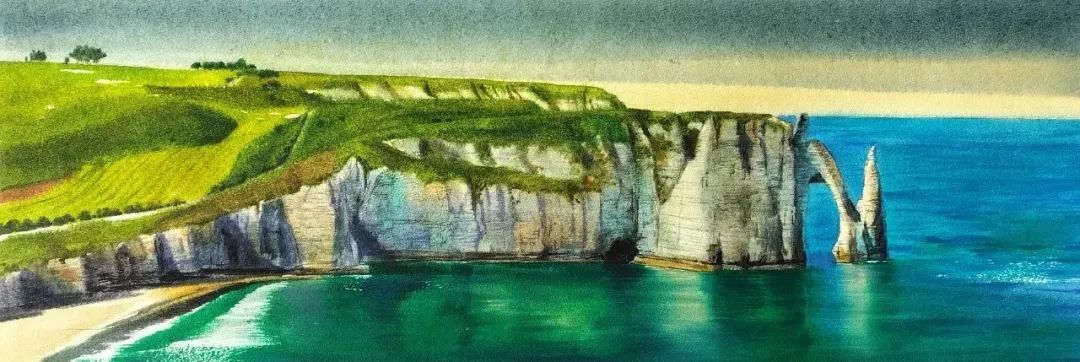

《大师们爱画的景》,26x78cm

回家的路系列

《回家的路4》,27x78cm

《回家的路5》,26x78cm

《回家的路6》,26x78cm

《回家的路7》,26x78cm

《回家的路9》,26x78cm

《回家的路10》,26x78cm

《回家的路11》,26x78cm

《回家的路12》,26x78cm

《回家的路13》,26x78cm

人物系列

(来源:瓦内萨艺术部落)

画家简介

巴达日胡,蒙古族,内蒙古通辽人。硕士研究生,从事油画艺术研究。毕业于内蒙古师范大学美术学院。中国美术家协会会员,内蒙古美术家协会会员,现任内蒙古科技大学教师。