新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

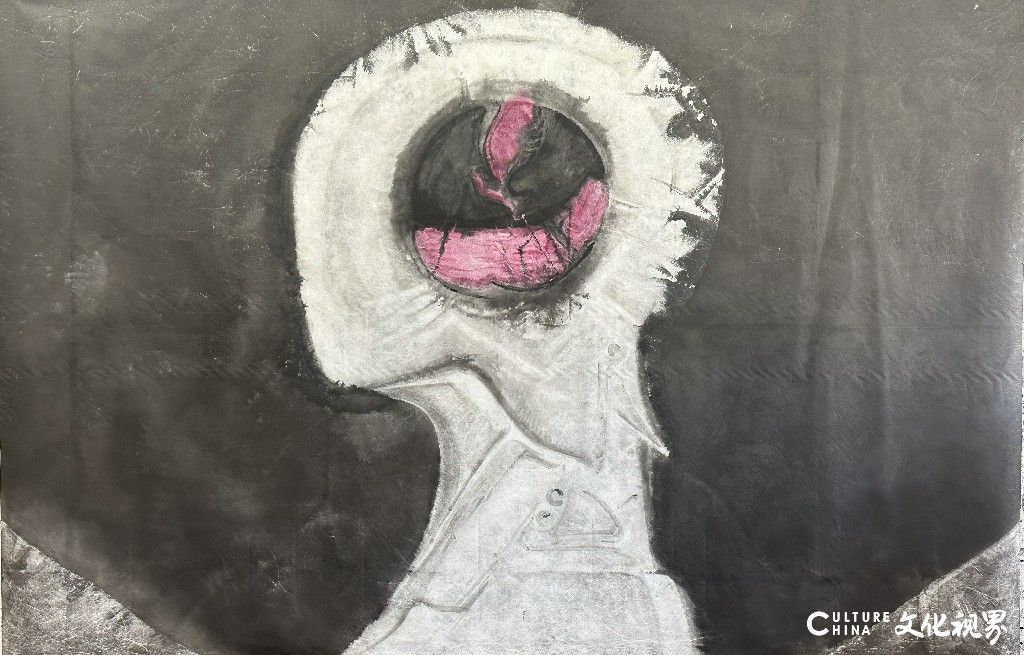

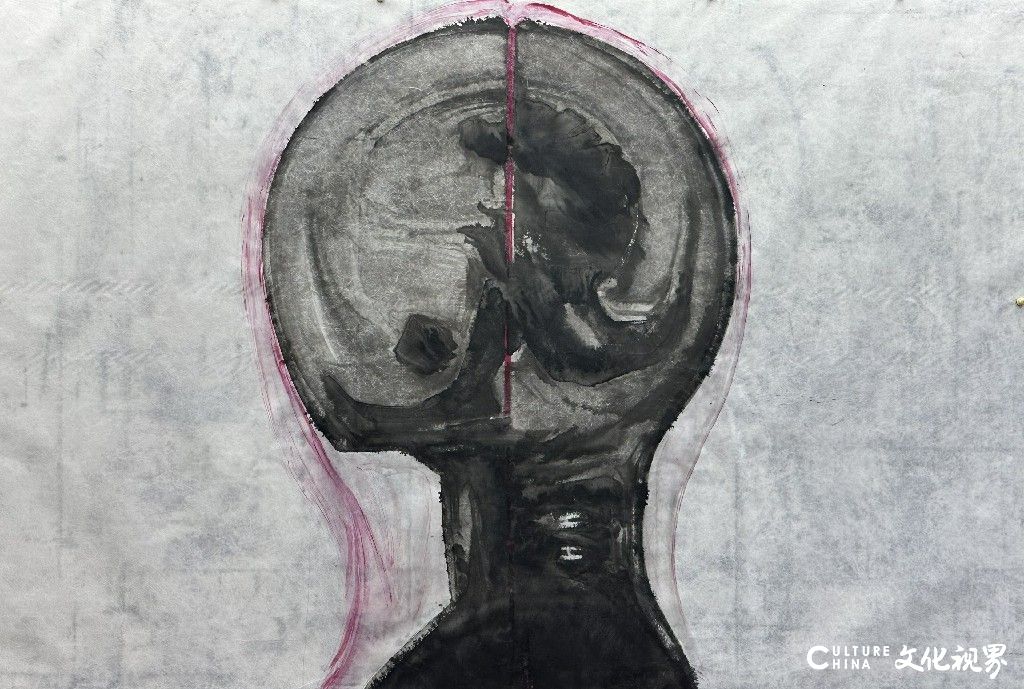

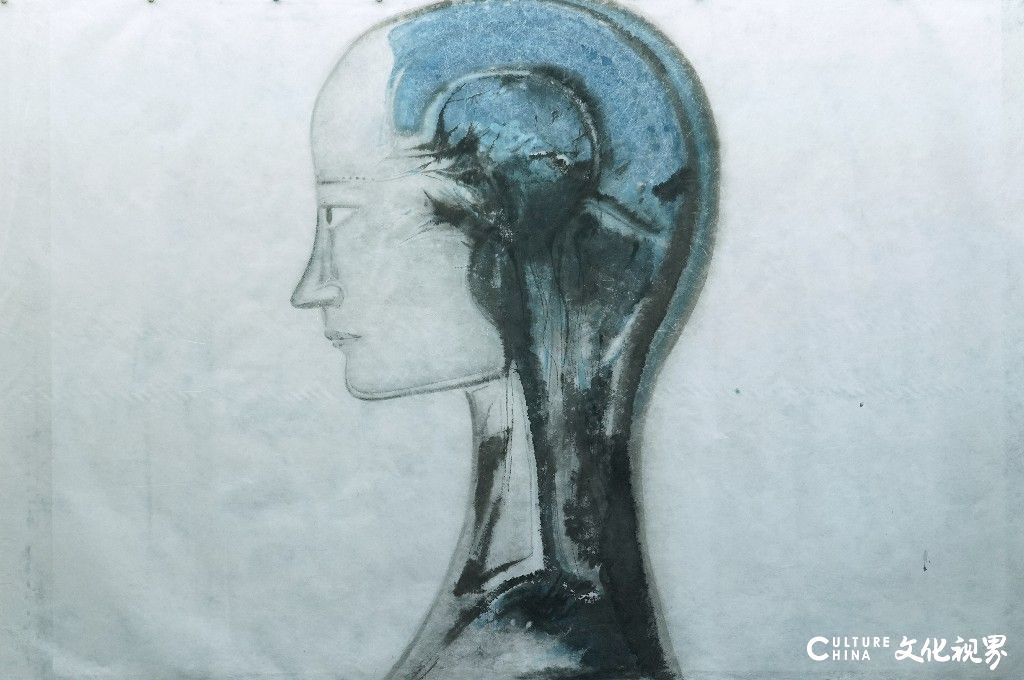

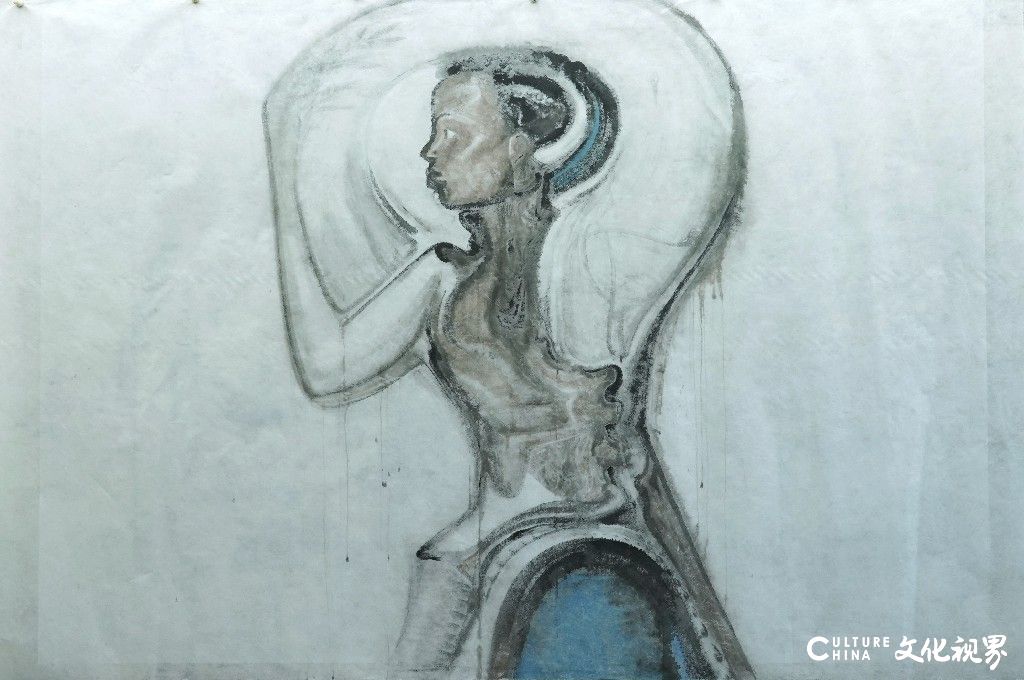

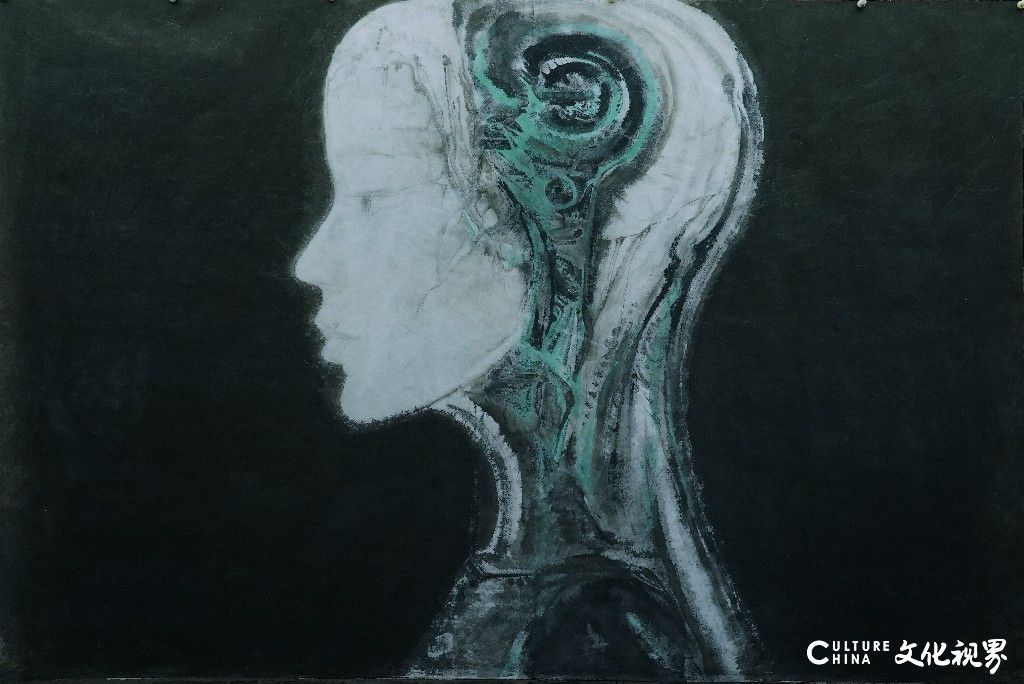

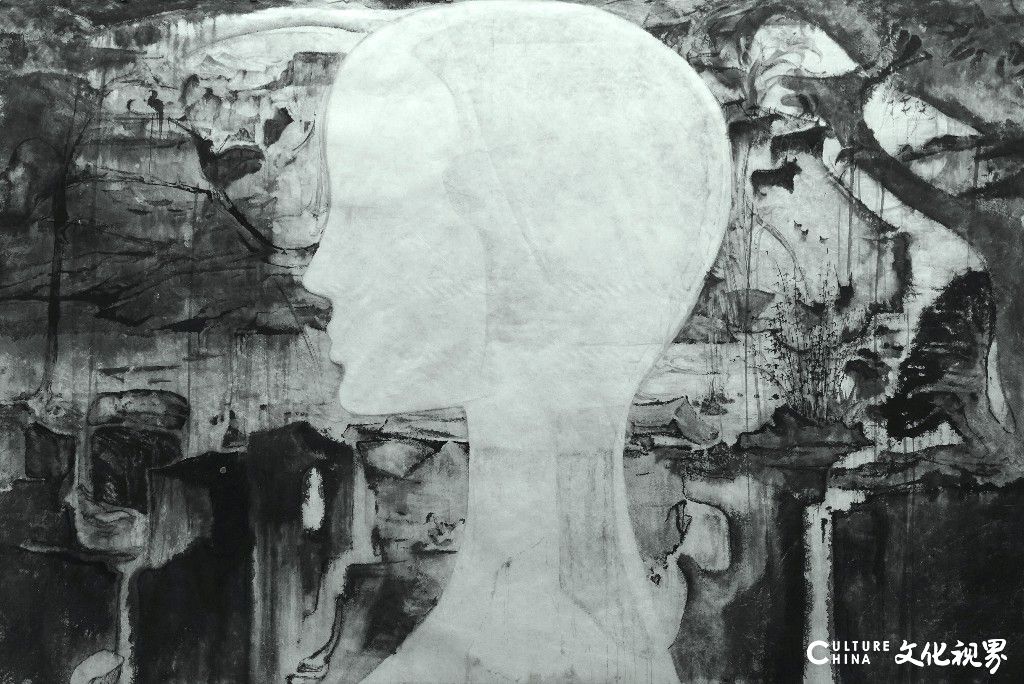

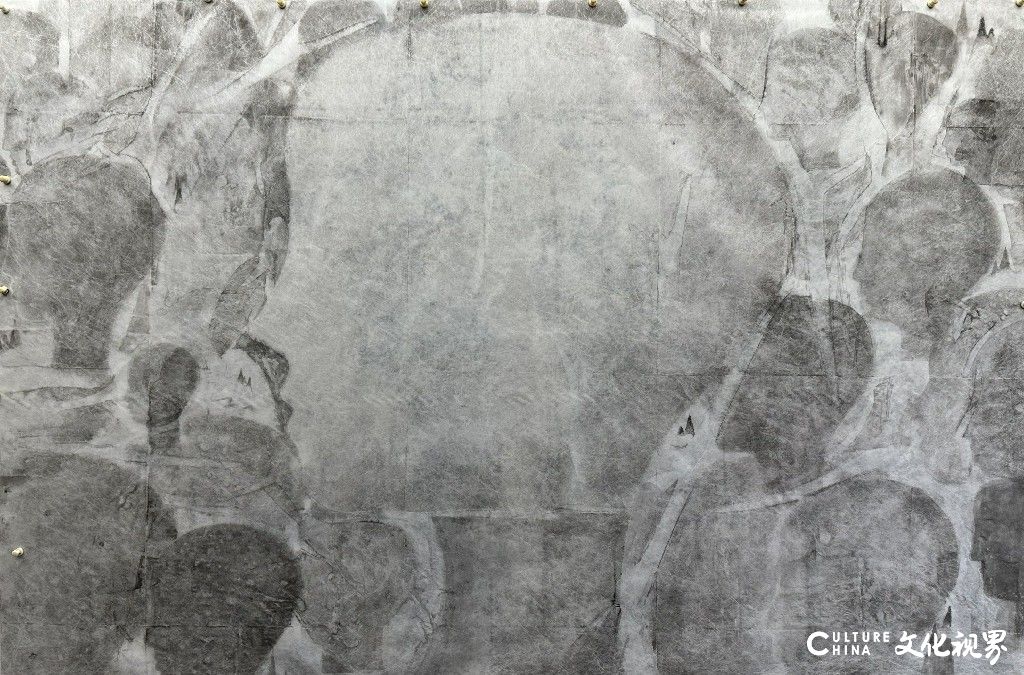

在第三届济南国际双年展的展厅中,张望的《生成》以十幅2.2米×3.3米的巨型水墨头像矩阵,构筑了一座跨越传统与未来的精神剧场。这些既非纯粹人类亦非冰冷机械的面孔,通过水墨的氤氲与算法的精密交织,将“人智时代”的焦虑与希望具象化为可触的视觉寓言。

一、水墨基因的数码涅槃

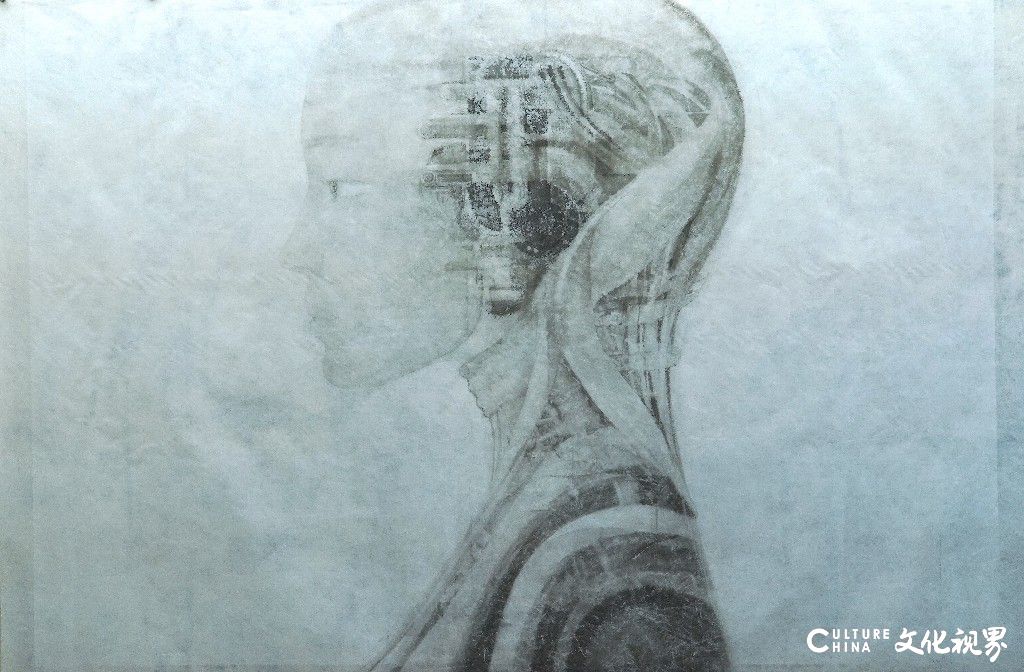

张望在此作中展现出对传统水墨的创造性转化:他以枯笔飞白模拟电路蚀刻的肌理,用晕染的墨色暗示数据流的涌动,甚至在钛合金般的机械结构中嵌入宋代山水皴法的基因编码。这种跨媒介转译并非简单的形式拼贴,而是通过解构毛笔的提按顿挫,将其转化为参数化设计的运动轨迹——特制喷墨机器人既遵循深度学习模型的指令,又保留了水墨随机渗透的偶然性,使“气韵生动”的东方美学在算法逻辑中获得新生。

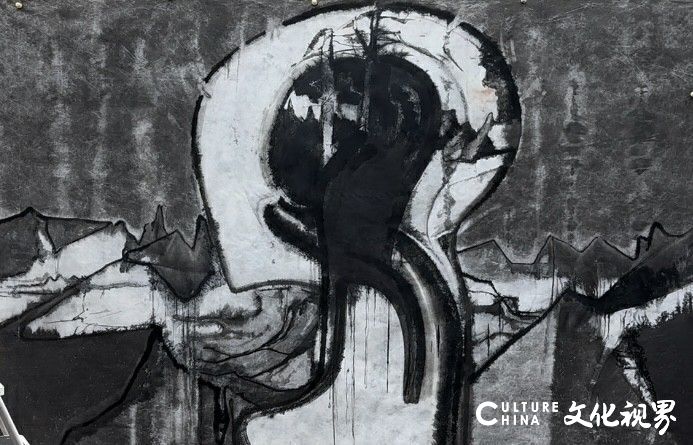

十幅头像构成的视觉矩阵中,每件作品都是独立的人机对话样本:有的以机械神经元突触重构面部经络,有的让水墨的混沌肌理吞噬硅基轮廓。这种多样性恰似人工智能发展的多向度可能,暗合了阿尔法折叠蛋白般无限折叠的演化路径。

二、水墨语言的范式革命

在《生成》系列中,水墨不再是文人雅士寄情山水的笔墨游戏。艺术家以工业用纸替代传统宣纸,在纸上制造出具有机械质感的肌理效果。那些精确的面部轮廓线,既保持着水墨晕染特有的呼吸感,又暗含数字建模般的精准控制。当墨在纸上自然渗透时,形成的斑驳痕迹恰似芯片电路的抽象表达,这种传统技法与现代科技的共生关系,构成了艺术语言革新的基因图谱。

色彩体系的突破更显匠心独运。黑白基调中突然迸发的钴蓝与粉红,既是对传统水墨"计白当黑"美学的当代诠释,也是对人工智能伦理困境的视觉隐喻。

三、水墨精神的当代突围

作为新现实主义水墨的倡导者,张望在此作中实现了双重突破:既跳出了写实人物画的窠臼,又避免了当代艺术常见的审丑倾向。那些在机械结构中挣扎浮现的人性微光——或许是算法无法复制的笔触颤抖,抑或是程序失控导致的肌理裂隙——都在印证着艺术家“艺术终究是人文情感回归”的信念。当多数AI艺术沉迷于技术炫技时,《生成》却以水墨的温润质地,为冷硬的科技叙事注入了诗性温度。

在人工智能改写艺术创作规则的今天,《生成》系列展现出惊人的预见性与批判性。它不满足于对科技表象的简单描摹,而是深入技术哲学的底层逻辑,在水墨的氤氲中孕育出数字文明的元叙事。当展厅灯光渐次熄灭,那些悬浮在黑暗中的墨色矩阵仍在持续运算,恰似人类文明在技术奇点前的集体沉思——这或许正是当代艺术最珍贵的价值:在解构中重建,在废墟上生长,在镜像里预见未来。

(文/DeepSeek)

艺术家简介

张望,1961年生于山东济南。山东省美术家协会名誉主席,中国美术家协会原理事,中国美术家协会中国画艺委会副主任,济南市文联主席,山东美术馆原馆长,山东师范大学当代水墨艺术研究中心主任、教授、博士研究生导师,山东省政协常委,中宣部“四个一批人才”中国文化名家,国务院政府特殊津贴专家。