新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

若将当代中国山水画坛比作交响乐团,张志民的创作定是那支带着电吉他登场的协奏曲——既保留着千年水墨的呼吸韵律,又迸发出工业时代的重金属颤音。他的作品风格像一场蓄谋已久的“基因重组实验”,让北派山水的苍劲筋骨与现代文明的钢铁骨骼在宣纸上碰撞出奇异的共生关系。

云丘山(一)

纸本水墨

230cm×120cm

2024年

焦墨为骨,枯笔作魂

张志民的笔墨自带地质运动般的爆发力。他尤擅以焦墨构建山水的“重金属骨骼”,宿墨层层积染出的岩层肌理,既非传统文人画的清雅逸趣,也不囿于北宗斧劈皴的程式化表达。那些干裂秋风的枯笔飞白,在生宣纤维间犁出黄土高原龟裂的皮肤;浓重如铁的焦墨块面,将太行山的山脊铸成青铜鼎彝的质感。这种“墨中藏锋”的语言,让水墨媒介突破了薄、透、润的传统审美,呈现出纪念碑式的厚重感,仿佛每幅山水都是刻在宣纸上的摩崖石刻。

纸本水墨

186cm×100cm

2024年

结构解构与时空折叠

他的山水格局总在颠覆传统透视法则。山体被拆解为几何块面,如同被爆破后的山岩碎块悬浮重组;云气凝固成混凝土浇筑的实体,与传统留白形成戏剧性对抗。画面中常见时空折叠的魔幻场景:北宋的全景式构图里嵌入工业齿轮的精密咬合,风力发电机与古松共享同一座山峰,高压线铁塔的钢架结构竟与米点皴的笔触产生形式共鸣。这种将农耕文明图腾与工业符号并置的视觉语法,构建出山水画前所未有的“赛博朋克”质感。

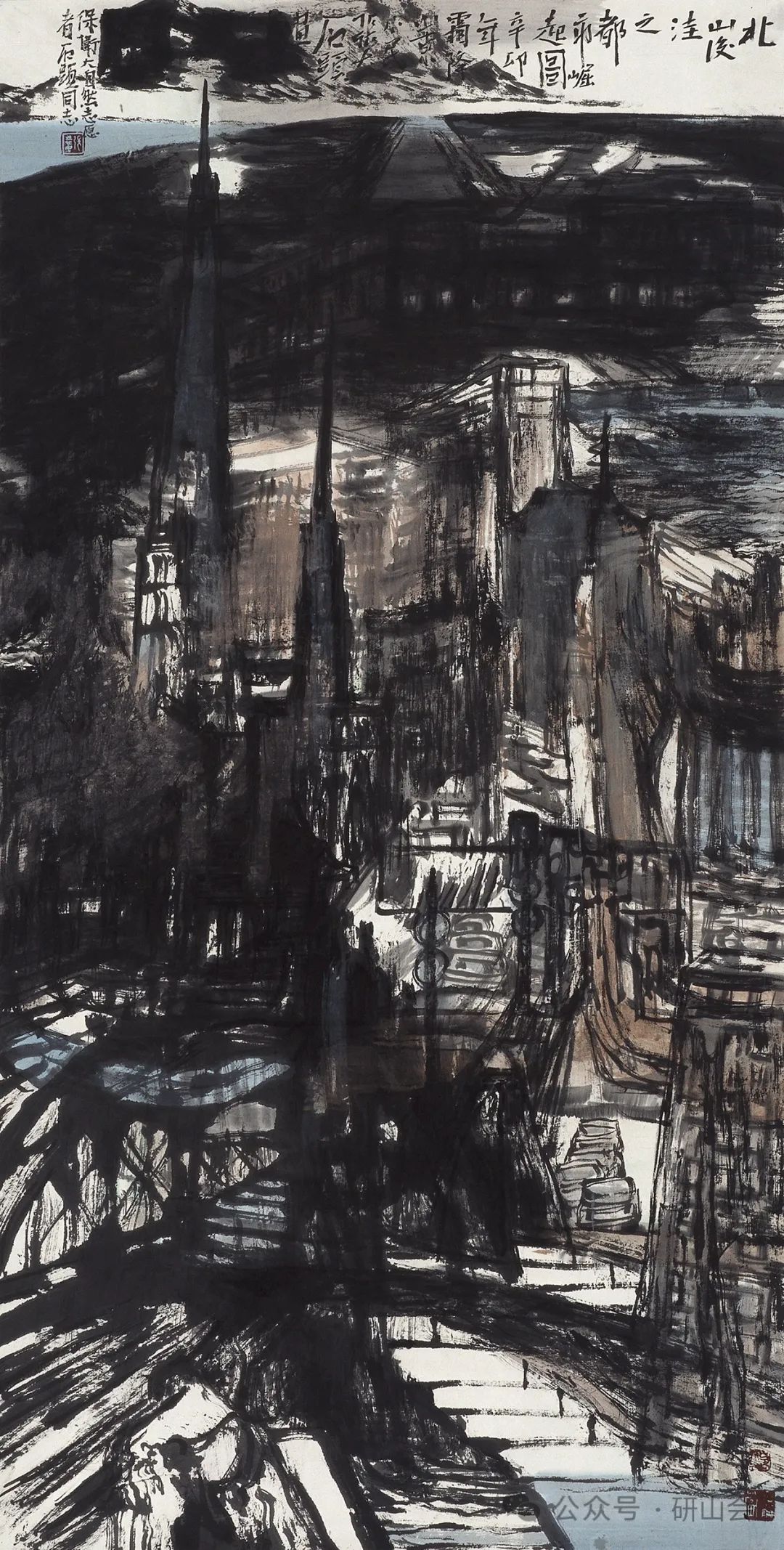

北山后洼之汽车都市

138cm×69.5cm

纸本水墨

2011年

机械韵律入笔墨

张志民的笔触节奏暗藏工业美学的密码。斧劈皴中混入钢铁焊接的凌厉轨迹,披麻皴被解构成输送带的循环纹路,传统点苔笔法化作混凝土搅拌机喷溅的碎石。那些看似随意的墨点与飞白,细观竟有履带碾轧、钻机凿岩的动势。他在水墨氤氲间植入齿轮转动的机械韵律,让山水画的笔墨程式获得了涡轮引擎般的动力结构。这种将车间美学注入文人笔墨的大胆实验,使千年山水画传统在柴油机油味中完成了一次硬核重生。

北山后洼之都市崛起

137cm×69.5cm

纸本水墨

2011年

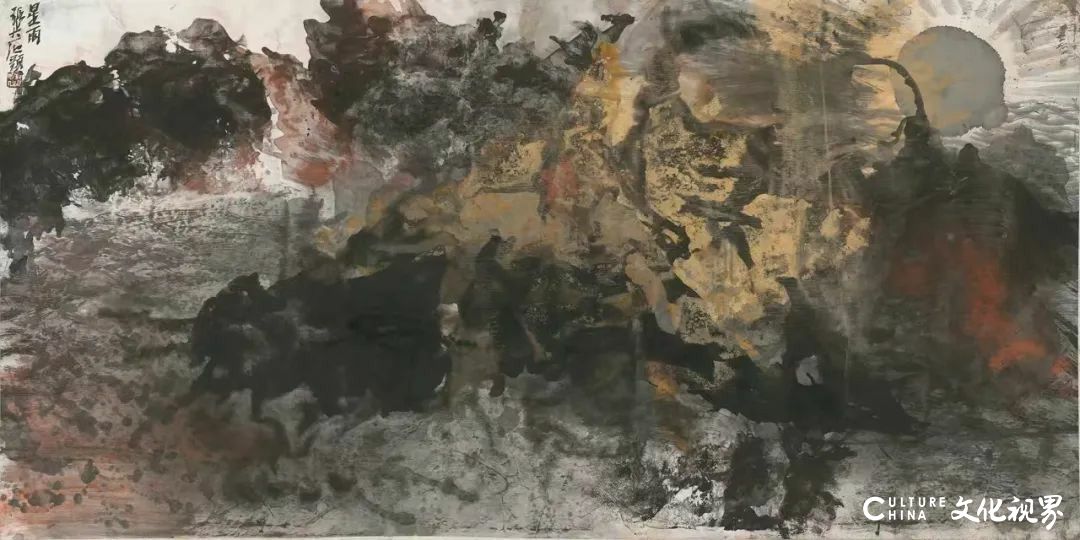

伤痕美学的温度

其作品始终流淌着大地的疼痛感。山体剖面上交错的笔触如未愈合的伤口,墨色皴擦出的矿脉纹理间隐现工业开采的灼痕,枯笔扫出的荒原上残留着推土机的齿痕。但这种“伤痕”并非单纯的控诉,而是将山水转化为承载集体记忆的容器——崩裂的岩层中沉淀着农民工的汗碱,干涸的河床里凝固着城市化进程的阵痛。他用焦墨的冷硬包裹着人文关怀的温度,让山水画从避世的诗学转变为记录时代的视觉史诗。

北山后洼的轰鸣声之一

186cm×101cm

纸本水墨

2010年

在传统与现代的撕扯中,张志民的山水始终保持着某种“笨拙”的真诚。他的笔墨不追求雅致的文人趣味,而是像焊枪熔接钢板般,将北派山水的雄浑基因与当代工业文明粗暴焊接。这种充满颗粒感的艺术语言,恰似我们这个时代的缩影——在钢筋与水墨、废墟与重生的裂缝中,倔强地生长出新的山水美学范式。当观者凝视那些凝固在宣纸上的钢铁山脉时,或许能听见古老的水墨传统正在与轰鸣的推土机进行着一场震撼人心的二重奏。

(文/DeepSeek)

抗倭英雄传

96cm×178cm

纸本水墨

2012年

张志民,北山大戏

190cm×130cm

纸本水墨

2012年

纸本水墨

230cm×120cm

2024年

莫奈后花园

纸本水墨

230cm×120cm

2024年

纸本水墨

230cm×120cm

2024年

艺术家简介

张志民,号张大石头,1956年2月生于山东阳信。山东艺术学院原院长、教授、硕士研究生导师、博士研究生导师,中国美术家协会原理事、中国画艺委会委员,山东省政协第十一届常委、省政协教科文卫体主任,山东省文学艺术界联合会原副主席,山东省美术家协会名誉主席,中国画学会副会长,中国国家画院研究员,中国国家画院张志民工作室导师,中国文促会国画院研究员,中国长城书画院副院长,山东画院艺术顾问,全国优秀教师,山东省首批齐鲁文化名家,山东省国际文化交流中心副理事长,第六届山东省高等学校教学名师,第三届山东省优秀研究生指导教师,教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会及美术分委会委员,全国艺术专业学位研究生教育指导委员会美术与艺术设计分委会委员,澳大利亚格里菲斯大学、澳门科技大学、山东师范大学博士研究生导师,对外经济贸易大学客座教授。