1.状态

在细化与内化的语言修辞中我们总能看到某种单纯的语法,在某种意义上讲,中国画就是秉承这样一种单纯的语法表达繁复不尽之世界的,而作为画家的个体与世界的图景之间,我们只能相对地成为一扇微妙和小巧的窗户。也许对李戈晔来说,这扇窗户给予了她足够的想象空间,以至于她执拗地为那蒙昧的抒情不断强化自己的语调,尽管那语调如此温婉轻盈,像处于梦的界面,她仍不懈地付出“灵晕”,以反观现实生活的多样无序与即时残酷。无疑,在戈晔那里,这几乎已经形成一种惯性,类似于防波堤式的惯性,朝向情感中最为隐秘的核心。

我们不能说一处场景凝固的瞬间是画家不断审视自我的实际形态,但我们可以在那种形态里反复调整时间的焦距,以便于自己对永逝的一切视觉形象加以处理或回味。这里的“永逝”才能回到每一次具体的绘画行动中,而成为无法流逝的时间节点。对于画家,这几乎就是恩赐,就是我们赖以虚度的存在秩序,这是一种反命运的秩序,一种对“生命状态”的夺取,而非仅仅是对“瞬间”的夺取。在李戈晔的画里我们能够找到这种虚度的夺取,而“虚”的闪烁正是“生”的蒙昧,正是一种对烦琐精神生活的极端概括。她特别注意这种“减法”,一方面是对人物造型和绘画形式的减法,一方面是对色调的减弱,它们共同烘托出一种半隐半现的情绪指向,更深化了那种明明灭灭的精神存在,它告诉我们一个事实:生命总有一些部分在虚暗里,在浮动中,在隐约的混沌中。

那么我们是否可以这样认为:在对世界想象的不断瓦解和对自我的不断剥夺和修葺中,才能更为深刻地理解我们的“本性”?才能在一种简约里回到绝对的松弛?回到自然而然的生活?也许,李戈晔刻意为我们设置了这样一个陷阱,并且坦率地讲,她一直在不断地设置同样的陷阱,让我们陷入到她“减法”的世界里,陷入某种单纯的审视,让我们明明知道这是一个不可能的水域,而偏偏每次都沉浸其中,并享有那种沉浸的愉悦感。

这既是一种鲜明的态度,更是一种鲜明的状态。

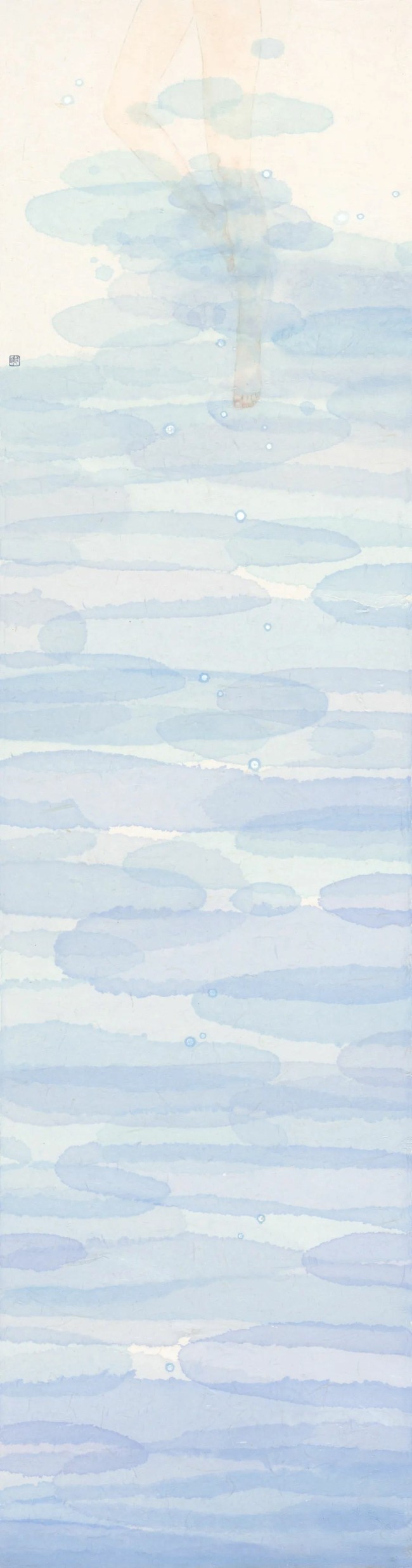

《暗涌-1》80cmx200cm 绢本彩墨 2022年

《暗涌-2》80cmx200cm 绢本彩墨 2022年

《暗涌-3》80cmx200cm 绢本彩墨 2022年

《暗涌-4》80cmx200cm 绢本彩墨 2022年

2.读爱

此外,这种状态还指向一个最为普遍的主体:爱。我突然想到斯洛文尼亚著名诗人托马斯·萨拉蒙有一首诗叫《读:爱》。

读你的时候,我在游泳。像只熊——带爪的熊。

你将我推入极乐。你躺在我身上

撕裂我。你让我坠入情网,直至死去,又第一个

出现在新生者中。只用了片刻,我就成为你的篝火。

我从未如此安全。你是终极的

完满感:让我懂得渴望来自何处。

只要在你之内,我便是在温柔的墓穴里。你切割,你照亮,

每一层。时间喷发出火焰,又消失无踪。我听见了赞美诗

凝望你时。你严格,苛刻,具体。我

无法言说。我知道我渴望你,坚硬的灰色钢铁。为了你的

一次触摸,我放弃一切。看,傍晚的太阳

正撞击着乌尔比诺庭院的围墙。我已为你

死去,我感觉着你,我用着你。折磨着。你连根拔起我,用火把点燃我,

永远。但是乐园涌流,进入你所摧毁之地。

“我在游泳”“你将我推至极乐”“你是终极的”“只要在你之内”“为了你的一次触摸,我放弃一切”“乐园涌流”,这些几乎像是为李戈晔绘画而言说的,包括语言的节奏、速度、纯度等等,并且“严格、苛刻、具体”。在戈晔那里,爱是明晰的,爱的内容却充满迷惑,尤其在她的双人画里面,我们能够很直接地辨认出那种难以名状的复杂情绪,而同时我们又能理解到一种绝对的“轻”,这种“轻”是坦然而清楚的,即使它包含“生命中不能承受之轻”。比如《软弱》中那种极致性的依偎与相拥,它具有一种即将被“摧毁”式的温情,这种温情却又不是瞬间的,而是能够不断浸润不断挥霍的一段时光,而“时间”的“每一层”都闪耀着篝火。那篝火,正是水中无声的人物,水火在此处交融;那篝火,正是被“读”出的“爱”。

在李戈晔的画面前,必须慢下来,像一种老式的阅读一样,要懂得参与她渐行渐缓的语境里,让爱慢慢发酵,让爱有一个可能的处所,一个可游离的处境,我总以为这种处境是极为现代化的,实际上它却如此传统,在人性裂变成无数碎片的现代性面前,戈晔用一种对“爱”保持苛刻的态度来赢得一种极为保守的温暖。在这里,戈晔的爱有一种独特的决定性,一个姿势一个动作都意味着某种确定的力量,它引导我们让意念突然变得肯定,并具有了一种追随在场的清晰,一种情势化的内在可能。因此,这种向内的情势本质上属于保守的爱,但正如拉康所言:“主体是由语言象征性决定的,那么主体不可避免的是欲望的主体,于是,这种欲望主体不可能适应于现实,或许只有在想象中才能有这种可能性。”所以,戈晔的保守实际上隐含着某种低迷的风韵,或者它就是一种含混的隐喻、一层帷幔、一种极薄的包装纸,仿佛手指一戳就破。作为“欲望的主体”,我们怎能不被这一戳就破的现实所折磨?怎能不遁入想象之中?而想象远没有事实来得明确,虽然,它在对未来的期待中仍是明晃晃的。

3.执息

在禅修中有一种“安般念”的针对定力修为的法门,要求用一种对呼吸气息的控制来达到定神的境界,保持正念,觉知气息。也就是说对气息的觉知意味着一种持久地凝神贯注。这种凝神在戈晔那里被引申成一种对狭小水域中人之精神状态的持久叙述,这是一种充满呼吸法的叙述,它将气息稳定在某种节奏里,使我们不得不屏息观看,才能进入她的世界,那世界在呼吸中是有起伏的,那起伏越是单纯,你就越发轻巧安静,一直进入某种迷离状态,用戈晔自己的话讲:一种游离状态。这种游离并不是思绪的万千变幻,而是一种对肉身的出脱。

尽管我们能感受到某种“软弱”的力量,但一切都是在紧绷状态下形成的。这种紧绷源于呼吸的强制力,也就是说,在气息中强行加入可能的执着之力,让“软弱”转化成为一种强悍的智慧,这在我们的文化传统中是十分常见的。戈晔深谙其中的奥秘,偏执地为这种气息辩护,用一种几乎刻骨的意志力强化着她作为女性的“弱”文化,而且对于她来讲,“弱”既是一种反思之源,也是一种直觉之力。马列维奇讲:“直觉是事物的核心。”而戈晔的直觉在于她对气息的执着与把握,在于一种“执息”的意志力。对绘画而言,这种“执息”之力常常带着信仰的深度和高度,它通过一种绘画的仪式转换成不断深化的精神信念,因而,戈晔本质上是一个修行的人,她对生活的态度与命运的感悟在现代社会中显得如此轻松,并不是因为她有足够的介入社会的能力与勇气,而是那种“执息”带来的理性与直觉杂糅的智慧。

执息有时候也指向无法言说的力,一种热望憋在胸腔里的力,不是无语,只是不语。不语的寂静与无语的寂静截然不同,无语的寂静是散淡的、轻灵的、自然的,而不语的寂静却负担着某种命运的压迫,某种活力像雷一样埋着,某种方向明确的弹性在等待中。李戈晔对气息的把握恰恰是一种对不语寂静的认识和理解,因此,我们就不奇怪她画面中那些无声的话语姿势是多么充满欲求,而又淡然无声的了。在她的画里,我们能够听到这样一种对话,一种靠声息对视的辩驳,而那终究是辩驳,由辩驳建立的生命力尽管不是激烈的、高亢的,也仍带着紧缩的冲力,戈晔将这种冲力守住,给它更单纯的远方,更自由的天地,更深邃的言说。

有一些话必须说出:一瞬间,生命烟消云散,而一瞬间正是“执息”的片刻。

《漫漫寂寥》38cmx144cm 纸本水墨 2015年

《逍遥》38cmx144cm 纸本水墨 2015年

4.善意

在李戈晔的绘画里,总充满一种善意,无论是读出的爱,还是屏住的气息,我们总能从中识别出一种为善而贮备的时空,它往往带着某种绵延不断的温和的拯救性,为我们打开了一扇独自怜悯的门,并且它非常注意这种怜悯不被过度地夸张,仅仅止于一个微妙的姿势和一张网,止于向善的平静。也就是说,哀伤如果能保持一种安然的尺度,它就显得更加强悍,尤其在善的经纬之间。

善意对戈晔而言也意味着某种审美的绝对高度,我们在戈晔的画中几乎看不到阴影的存在,在主体人物的刻画中始终不给予它们影子,甚至连水中倒影都没有,她似乎在努力地甩掉所谓的现实感,某种重量,某种可能的丑恶。我想她并不是刻意的,在她的天性中有一种绝对的理智要求她对人生的美做出证明,对生命中不可承受的轻做出回应,因而,戈晔的审美实际上就是审善,她试图在绘画中强调一种连贯的、和谐的、具有一致性方向的、充满精神性的、向善的力量,尽管在现实中这是一种奢望,那么对奢望的渴望,也会更为明亮。所以,我们总看到戈晔的画即使晕染得十分浑厚,也不乏明亮的感受。

此外,戈晔的善意还在于某种对世界而不是对现实的“游离”,世界作为一个庞大的空间为她创造了一种爱的箱体,善爱就是善于将这个对庞大世界的爱置入自我的头脑,没有任何事物和空间比它更饱满。这是一种普世的价值观,往往内在于所有人的意识里,内在于我们所能看到的现实中,也就是说,戈晔的绘画在对普世善意的暗合上决定了她仍是一个孩子,一个一直警觉的孩子,深怕失去世界的孩子,所以,戈晔对朋友有一种不自觉地依赖,并不是针对某个具体的人,而是每个人头脑中那个庞大的世界。因而,戈晔的绘画正是她善意人生的表象。

从另一个层面上讲,善也可以理解为擅长、善于,而意既是意味、意义,也可以特指水墨画中的写意,那么我们就可以得到这样一个结果:戈晔擅长写意。这里有两层意思,一是戈晔作为一个工笔画家,却用写意的方式表述,虽然很多画家都如此做过,但她为这种做法建构了一套自我反驳自我对立的语法,为了让某种单纯突然变得可疑。尽管戈晔的单纯并不值得怀疑,但她试图让这种反驳成立,至少在形式上成立。我想,这是一贯的“游离”的作风:永远有一种距离在你我之间,在他人之间,在自我之间。二是戈晔并不在意她画中的人与水精细到什么程度,她热爱可能的忽略,无面目的泛指,不实的重量,恍惚的姿态以及朦胧的情绪,她热爱一种与前者一样的不确切,一种未知莫名的感受。这正是古“意”今解的具体体现,古“意”连“心”,今“意”连“知觉”。后者不是一种语法,而是一种态度。

其实,作为一种方式,以工写意也好,兼工带意也好,无非是自我推演的某种具体结构,戈晔选择这样的结构是一种机缘和相遇,就像选择此在的一生一样。重要的是如何让这样的一生在善意的力量下成为向上的明亮。

(文/孙磊,《声息之间——谈李戈晔绘画》)

作品欣赏

《旧梦》38cmx82cm 纸本水墨 2015年

《虚空》33cmx75cm 纸本水墨 2015年

《氤氲》33cmx75cm 纸本水墨 2015年

《永恒》33cmx75cm 纸本水墨 2015年

《轻浮》39cm×145cm 宣纸彩墨 2014年

《无界-1》142cmx70cm 纸本彩墨 2014年

《无界-2》142cmx70cm 纸本彩墨 2014年

《无界-3》142cmx70cm 纸本彩墨 2014年

《无界-4》142cmx70cm 纸本彩墨 2014年

《窒息》110cm×110cm 纸本水墨 2009年

《沉没》68cmx68cm 纸本水墨 2009年

《孤境》110cm×110cm 纸本彩墨 2015年

《迷失》110cm×110cm 宣纸彩墨 2009年

(来源:珞格美术馆)

画家简介

李戈晔,1976年出生于江苏省苏州市,1999年毕业于中国美术学院,获学士学位;2007年毕业于中央美术学院,获硕士学位;2018年毕业于中国艺术研究院,获博士学位,师从唐勇力先生。现为上海美术学院中国画系副主任、研究生导师、上海美术家协会会员、中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事。