黄阿忠与他的画

今年是中国的甲辰龙年,艺术家黄阿忠属龙,这是他的本命年。龙是中国人的图腾。中国有许多关于龙的成语,生龙活虎、龙腾虎跃、龙争虎斗、藏龙卧虎、龙行虎步……龙马精神。阿忠,名实相符,是上海美术界的一条真“龙”,生机盎然!哪里有阿忠,哪里就有生动,就有不得了的闹忙。我至今还记得,80年代末,许多画家经常在兄长般的陈家泠兴国别墅聚会,阿忠和大家下围棋、说笑话的生猛形象,让人印象深刻。他是门捷列夫元素表里的活性元素,身上有一股天然的亲和力,永远“出挑”。我们大家都喜欢他。其实,作为将近50年穿越风雨阳光结伴而行的老朋友,我是很想写写他的,只是怕写不好而已。因为叫惯了,下文统称“阿忠”,随意、亲切一点。

阿忠是个多面人,当然首先是画家。

将近半个世纪,阿忠的画我是一直在看,一直在读的。读是一种仔细地看,用心地看,和作品对着话地看。

真正赏画的愉悦只存在于读的过程中。是非语言所能传达、所能概括的一种隐秘甚至有点神秘的冲动。这种神秘的心里的冲动来源于艺术家的内心。艺术家有两类:一类用手来画,一类用心来画。阿忠属于用心来画的艺术家。

《十二人画展》现场

1978年12月。初冬的寒流抖动着萧瑟的枝桠。上海黄浦区少年宫举办过一个轰动一时的《十二人画展》——一个不仅是上海而且是全国最早的探索性画展,一个注定载入史册的画展,一个时代转折点上“划破夜空的一颗星”。参展的有人到中年的沈天年、陈巨源、孔柏基、陈钧德等,还有郭润林、陈巨洪等年轻人,而阿忠是十二人中最小的一个。张爱玲说,出名要趁早。阿忠可以说是少年成名。少年成名要有勇气。阿忠像革命现代京剧《红灯记》中的李玉和“浑身是胆雄赳赳”。1986年,上海美协举办了全国第一个双年展,《86·海平线绘画雕塑联展》,他又是参展26个画家中最年轻的一个。我们此前认识,但正是那次大展后,我们成了几十年的朋友。1978年的《十二人画展》上,这个最年轻的画家,以其灼人的才气、轻盈的灵气,吸引了如堵观者中一个最老的读者。那个最老的读者走到这个最小的作者面前,说了许多嘉许他的词语,最后留下一句话:要用心来画。第二天,这位长者就匆匆离开了人世,就像他匆匆来看画展一样。他就是以画牛著称的老诗人芦芒。犹如罗曼·罗兰散步在罗马郊外霞尼古勒丘陵,突然瞥见一道“灵光”,认清了他的克利斯朵夫的全貌一样,对于涉艺未深二十六岁的阿忠来说,这席点拨像电光石火一样,一下子照亮了这个孤独夜行人面前的艺术旷野。他看到了闪烁在彼岸的希望,看到了通达希望的小径。这就是“悟”。阿忠之悟。

四十多年过去了,阿忠一直在用心地悟,用心地画。

在我看来,所谓“用心来画”,这个“心”字有四层意义:一是心血,在艺术创造中投入巨大的劳动,艰苦卓绝的创造,殚精竭虑的冥思苦索;二是心智,高度的艺术智慧,寻找创造出一套由独特的艺术符号所构成的艺术话语系统,一种富于原创性的艺术形式;三是心情,在作品中置放进自己的创作热情和激情,在与画布的对话过程中燃烧自己的心灵;四是心境,在三者综合过程中,作品体现出和艺术家心灵的一种曲折对应关系。在这样的作品中,艺术从来不是事不关己而能高高挂起的冷漠存在。

阿忠四十几年来参加了好几届全国美展,并获奖项,也参与了大大小小的各种展览,举办了几十个群展和个展。他视艺术为神灵,以一种近乎圣徒朝圣般疯狂的热情,酷暑严寒风霜雨雪将自己像囚徒一般禁锢在小小的画室里。其在艺术中的心血已毋庸置言。我们将侧重以心境为主、心情心智为辅,来看他的艺术构成与发展。

丙烯《热土》100×100cm

他的画具有一定的写实的成分。但所有出现在他画布上的物象,只是外部世界在他心上的倒影,是他心灵对外部世界的投射。他先画城市。城市是灰色的。《新街口》挤满了盒子般的楼群,横贯画面硕大的弧形天桥,曲折的天桥阶梯,天被挤成小小的条状,即使这样仍然被远远的电视塔占据着。公共《厨房》堆满了锅碗瓢勺、碗柜、自行车。物质是城市的一切,理性亦是城市的一切。它们富于形式感,但它们是压抑的,令人窒息的。在阿忠的城市图像中我们可以听到喧嚣的市声,但这喧嚣也是死寂的。令人惊讶的是《新街口》钢铁的机械的人形天桥下竟然出现了手工的自然材料制成的竹梯。它无论在什么意义上,都与它置身的场景构成一种有意味的对比。它以响亮刺眼的橙黄顽强地在现代城市中表现着自己的土气。它对抗着城市,但它又是激动不安的,是在现代生存的美学挤压下发出的一声尖利的灵魂的呐喊。在《热土》中,这些橙黄物像烟囱、塔吊、厂房已经发展成为一片喧嚣骚动充满动荡感的海洋,像一片热浪包围着我们,炙烤着我们,使我们的灵魂不得片刻安宁!阿忠笔下的城市传达了他内心中冲动急躁喧闹的一半。这是我们生活的城市,但又不是。它们被变形,它们像梦境中的东西,真实但没有三度空间。它们被平面化了,你无法进入。境由心造。它们是心境。

油画 《黄浦江前方拐弯》 120×100cm

油画 《城市大气象》 160×200cm

油画 《海上风华·外滩新貌》 200×450cm

而后,阿忠由喧嚣走向宁静,由现代的繁华潜入古典的朴质。他画农村。乡村和城市构成了强烈的令人无法置信的反差,寄托他心灵渴望挣脱烦躁追求诗意的另一半。静静矗立在三月阳光中的土屋老墙,色彩缤纷鲜丽的山村秋晚,夕阳余晖下鳞次栉比的村舍层林,孤独回眸的老牛……如果我们稍稍留意一下,便不难发现,阿忠的乡村画,关注的不是许多画家趋之若鹜的江南水乡。他并不热衷于浮面上的诗情。他将目光投向遥远的贫困的山乡,他更倾心于内在的质朴结构中所包藏的质朴粗糙的诗情与美感。它们的生机在于静穆,它们在静寂中展现出一种倔强的原始的生命力度。这批画比之阿忠的城市更加写实,造型更加结实,但是因为画面的过于静默而显得过于神秘,它们更具梦幻的情调。可以说,每一幅画都复述着一个梦境,都内含着一种关于文明的历史思考。

中国画《江南小镇》53×138cm

也许山乡的宁静还同时提供了他一种深入思考艺术的机缘。几乎在山乡题材的同时,《静物系列·花》悄悄成了阿忠吟咏的艺术母题。我个人认为,1992年开始创作的《静物系列·花》,意味着阿忠终于找到了自己区别于其他艺术家的属于自己的画法,属于自己的语言,和终于走向自由走向成熟也走向大气的风格。在城市和山村的作品中,阿忠很难摆脱前后左右画家的影响与制约,而现在阿忠从他们中间脱颖而出了。《静物系列·花》具有完整意义上的原创性——迄今还没有人这样去表现过这些美的精灵。对于一个艺术家来说,这是一个了不起的自我超越,意味着他终于发现寻到了自己的位置。这是众里寻他千百度,长期艰苦用心来画的必然。

这些曾经如火如荼漫山遍野的映山红,这些曾如一夜春风来千树万树白如雪的梨花,这些活泼泼像儿童天真眸子闪烁在田野小溪的白色矢车菊,这些风度朴素优雅的百合花,以及所有这些有名与无名的花卉,统统被画家用画笔轻轻采撷到画布上。她们从美丽清新的大自然来到人们的居室。她们只和供给她们水分养料的容器——圆的方的,古雅的现代的,粗放的细腻的,闪亮的黯淡的——花瓶发生联系,继而和置放容器的形状各异色彩迥然的桌子发生联系。这种结构上的联系,仅仅出于一种审美形式一种视觉美感的需要(从艺术本体看,这很重要,甚至是艺术之所以为艺术的必要前提),或者这种富于视觉张力的对比是一种“有意味的对比”,蕴含着某种隐喻与意义。

毫无疑问,当花们由自然移入室内,就由自生自灭的原生过程转向了人工供养的装饰状态:她们周围的一切,平放的桌子,造型稳定的花瓶,敞开的窗棂,古朴的鱼盘,置于下角的靠背椅,都是人工的制品。花们以其极为不规则的富于生机活力的放射性造型与人工制品趋于内敛封闭的形体,昭示着生命与人工的差异。现在她们静默着静止着,失去了风的抚摸,失去了露的滋润,失去了玉树临风的风姿。她们的生命曾经拥有过辉煌奔放的色彩,曾经拥有过灿烂的年华。现在这一切都已成为遥远光荣的梦想。这些花们激发起我们诗意的联想:她们究竟是沉浸在昔日美丽的梦境,还是在忧伤地追忆伤怀那些逝水年华?阿忠用不甚逼真的写实造型和色彩,使花们意象化梦幻化了。她们存在于我们的生活之中,又实实在在被变形被虚化,与我们相隔着柔雾一般“可远观而不可亵玩”的审美距离。雾里看花,她们“似花非花”,仿佛美的精灵蹑手蹑脚走过我们的梦境。当现代传媒手段复制着一切,制造着无数貌似逼真真实的文化泡沫,迷惑着我们感官的时候,当物质至上成为时尚主导着人们文化、物质消费的时候,梦幻就成了我们对抗现实的手段,躲避喧嚣的港湾。阿忠关于花的美丽梦幻是不可复制的。她的形态无法复制,她的精神更无法复制。

油画《静物·白色的枱子》200×120cm

虽然她们从鲜亮的野外来到室内,但生命毕竟是生命。这些花们的脚下,经常似乎不经意地无规则地散落着星星点点的果子。它们和花并没有植物分类学上的联系。它们很可爱,有着圆乎乎的饱满。这是个有趣的细节。画面不仅因此而更显出大与小、放与收、有序与无序,这些富于错落变化的情韵,而且引发了花与果的生命关联、哲学关联的诗意遐想。你无法不想到生命是“怎样发生,怎样延续”,这些苦苦折磨着人类的最古老的哲学命题。

布上油画 《大桌枱》 150×150cm

阿忠的《静物系列·花》中油画惯有的光影处理被淡化,被主观化写意化。这里有光没有影(投影),有光没有源。我们无法根据光的方向判断光的来源。它是一种泛光散光,像中国画的散点透视,无处不在而没有它的确定性。它们从各个方向弥漫集合拢来,把光束的瓣枝蕊叶照得通明剔透晶莹,照得生气勃勃。面对阿忠创造的花的世界,你无法判断光的时间属性。它们优雅而柔和,它们是初升或西沉的阳光,还是水积空明的月色?它们置身在黎明黄昏还是夜晚?摆脱了时间的限制,这些原本置于室内很快会凋谢的鲜花的美丽和生命,一下子摆脱了时间的拘束和限制,成为一种纯粹的生命实体。世界很大,也很小。阿忠赋予了鲜花永恒的意味。

中国画《草木之花》140×68cm

在时间被淡化的同时,空间也被模糊了。除了少数与花近距离的瓶、桌、果尚有迹可依,室内其他一切都被抽象成具有构成和硬边性质的大小色块。你可以想象这些由阿忠精心制作的漂亮色块,竭尽着现代居室的种种华丽、堂皇、奢靡。但你只能想象而已。它们只是现代生活的浮光掠影的表象。犹如你看见蒙德里安或者毕加索的几根线条,无法复原最早激起他们灵感的树和牛一样。这无疑是阿忠的匠心所在。一方面,这些色块犹如华丽辉煌的华尔兹,它们节奏典雅气派非凡,它们彼此渗透彼此相接,足以展示油画色彩技巧的丰富性而形成的艺术魅力。它是蒙德里安、克利乃至名声不太显赫的巴尔蒂斯(BALTHUS)的抽象化、装饰性技巧无迹可寻的学习消化。这些规矩漂亮跳跃的色块和形状自由无一定之规的鲜花,在视觉上形成一个高度对比和谐的整体,另一方面,这种视觉上的高度统一,同时表现着意义上的激烈对抗。室内背景是城市理性的虚幻表象的再现,在作品中是抽象的;花是自由的感性的,背景是规则的理性的;花是散发着或温馨或忧伤或热烈的感情的,背景是冷静的无动于衷的;花是自然的洋溢着生命情调的,背景是人工的无生命的,可以说在艺术与意义上,《静物系列·花》指示了一种深刻的悖论,视觉上域的和谐与意义上域的分裂。究竟是谁战胜谁呢?它们不仅是阿忠城市场景与乡村故事思考的延续,也是这种思考的“综合”。那些如火如荼似幻似梦的鲜花,将永远保持着她们的光彩与鲜亮,开放在我们关于诗的生活和记忆中。

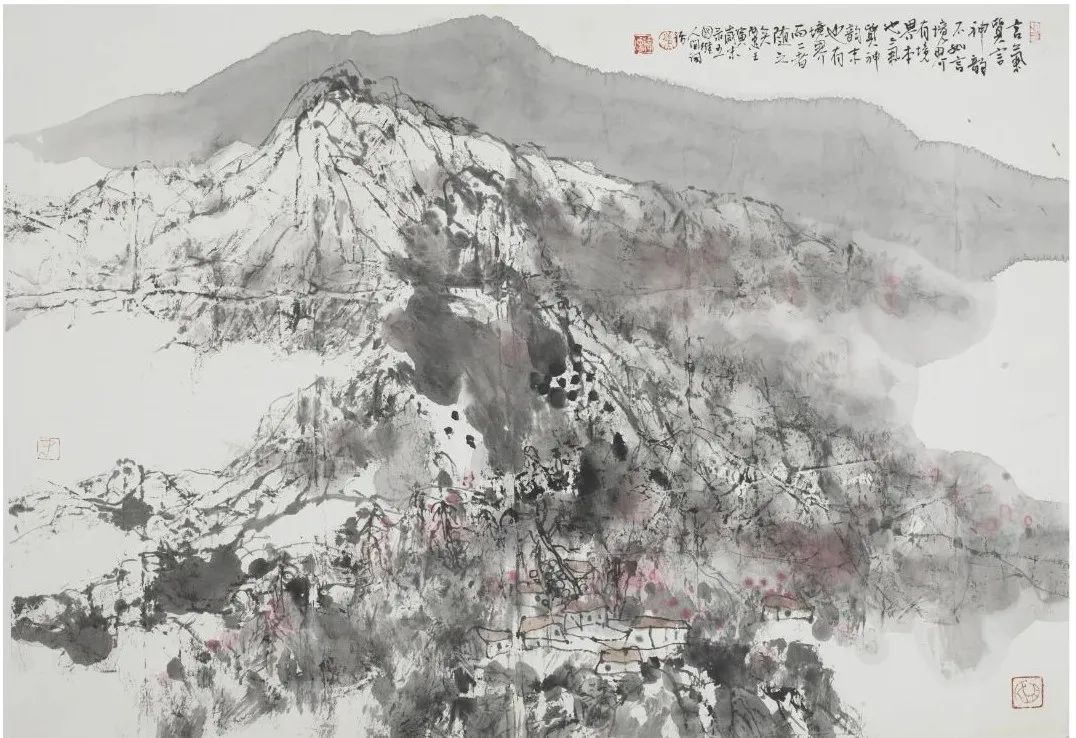

中国画 《山中气象》 68×103cm

中国画 《山谷的风》 68×103cm

在美术领域,油画和国画是两个不同的画种,犹如两个不同的声部。有了悟性,一通百通。阿忠既画油画,也画国画,似戏曲界所谓“文武昆乱不挡”。

油画《梅川通往苏州河·1978》80×60cm

油画 《潍坊白浪绿洲湿地公园·霜降》 80×150cm

作为老朋友,我一直默默地倾听着他一个人的二重唱。他以一颗赤子之心歌唱着自然和人生中一切美好的事物。他年轻而始终不老的歌唱,穿越时间的几多风风雨雨萦绕在我的心头。他时不时会像孩子那样不加掩饰顽皮而狡黠地笑笑,然后得意洋洋地向我展示他在中国画创作上取得的最新成就。

纸本油画《湿地》 20×15cm

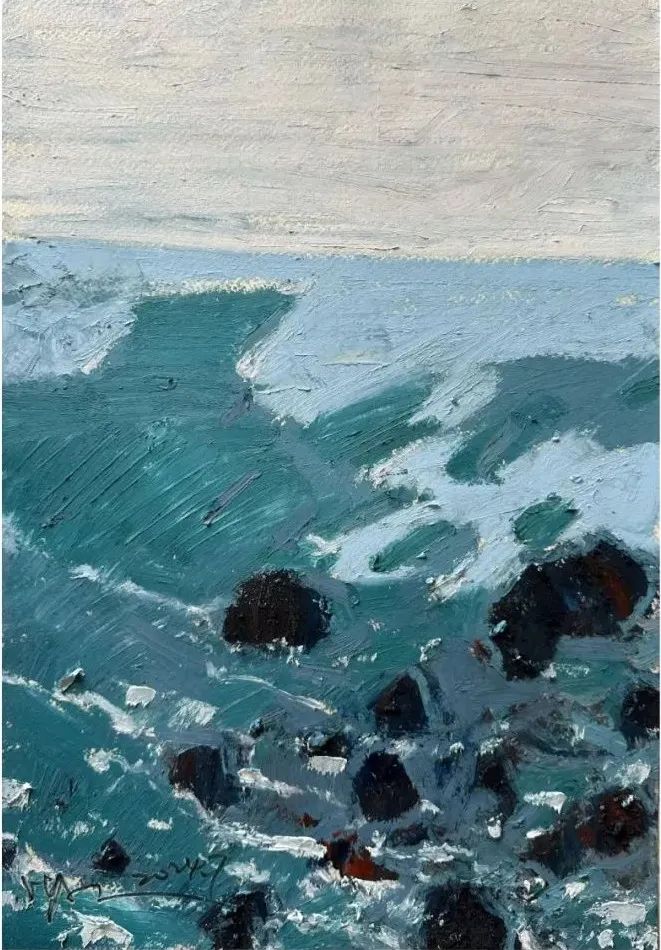

在一个人的二重唱中,阿忠的油画颇像西洋的铜管乐,鲜丽多彩激越奔放。而他的国画恰似江南丝竹,雨意绵绵流水潺潺,以墨代彩,以简胜繁,把色彩的表现空间压缩到极致,散发着江南民居粉墙黛瓦独有的韵致,温婉含蓄。前者是翡冷翠蓝天阳光下的伟男子大卫,后者是烟雨迷离中蜿蜒而去的江南女子温润而娇小的背影。他的油画是叙事的真实的物质的,画面的角角落落充满了讲点故事的热情意味。而他的国画则是抒情的、虚拟的、精神的。它们不像阿忠的油画那么阳光灿烂,却带着一份月光的柔和澄净口吻,不紧不慢地倾诉着阿忠对山川景物的诗性感受,倾诉着他内心深处对美的又一种挚爱。它们大凡朦胧而不甚真切。尤其是他笔下那些摇曳生姿的荷花,凌波蹈虚,恰似雾中花水中月,随时都会飞离身后的那张宣纸和真实的世界,飘然而去。它们的存在,只是为你开启一扇通向意境的柴扉和铺着苔藓的小径。如果用诗来比喻,阿忠的油画有着西洋十四行诗的华丽气度。而他的国画则更像中国的古典诗词。他的荷花系列是南朝的乐府,清新、清丽、清寂。他的水乡系列是唐人绝句,几根线条、三二墨块,空灵隽永,言有尽而意无穷。绝不像时下流行画风中的江南水乡,逼真啰嗦到令人生厌。尤其是经过阿忠心智改造的现代构成,完全摆脱了剑拔弩张的生硬狞厉,不动声色地使阿忠的水乡融合了古典的诗意和现代的形式。他的山水则是七言律诗,结构严谨之中又不失变化的自由和节奏的灵动。如果说,作为一名职业的油画家,阿忠一进入油画世界,多少会正襟危坐端起油画家架子作高深状的话,那么在国画领域他就是正规军外的游击队。他可以尊重国画的固有传统,如阿忠的线条很有根基,但他同时可以毫无顾忌地面对因循保守的清规戒律。比如他对水墨中水的理解应用,汪洋恣肆,天马行空,搞得宣纸上洪水泛滥。这种非职业非专业国画家的角色定位,使他意外地获得了一种职业专业画家所没有的艺术自由度,心态更放松,创作更洒脱,空间更广阔。久而久之,却也形成了自己独特的风格。令正宗的国画家们也对他刮目相看了。

中国画《清气》68×68cm

在我看来,阿忠的国画有三个特点。一是人性。阿忠画荷花画江南画山水,并非无病呻吟。他想表达自己对大自然的人文关怀,希望我们生活的世界和他画中的世界一样美好,更自然而更人性。因此对于自然,我们要像关爱人类自身一样地关爱它们。二是诗性。他是把国画当作诗来写的。他的每一件作品都能让我们生发出诗意和诗情,而且是来自中国文化传统的天人合一的诗境。三是灵性。阿忠是个极端聪明的画家,甚至不乏狡猾当然绝无坏心,或者说他是个灵性十足的画家。他的中国画有死功夫作底子,但他不卖弄死功夫。他画得很空灵,举重若轻,身轻如燕,以无招胜有招。你看他画的水乡,完全是阿忠灵性十足的流露,一点不吃力还让你喜欢得不忍离去。

中国画 《沿山水边走》 68×68cm

阿忠就是阿忠。画油画,有心栽花花开了;画国画,无心插柳也成荫了。

除了画家,阿忠还是个了不起的抢了我饭碗的作家。他的文字灵动不拘一格,像他的油画色彩斑斓,像他的国画自然流动,还有诗情、画理、哲思。他的散文随笔,出了一本又一本,本本畅销。文学,提升了阿忠艺术境界。他的画,越来越有文学的诗意境界,言有尽而意无穷。

阿忠是博士生导师,美术教育家,立德教书育人,几十年三尺讲坛,兢兢业业从不懈怠,课堂上倾囊而出,课堂外,带着学生天南海北写生,桃李满天下。阿忠是美术活动家,他参与、组织的画展不计其数,到处可以看见他矫健不老的身影,听到他略带沙哑的高亢声音……他总是那样热情,那样斗志昂扬精力充沛。

阿忠是艺术大地的漂泊者。很多年前,我和他,还有几个画家结伴去皖南淘宝。一路上大家每到一个村落,就挨家挨户寻宝。阿忠自己就是队伍中的大活宝。穿梭在山村窄窄的石板路上,路旁是山上流下来的一脉清水,就听他和戴恒扬彼此数落,抖落了许多鲜为人知的“劣迹”:出去写生,把好东西藏在沙发底下,临出发满头大汗找不到了。怕照相机丢失,在手上绑了几圈背带,看到美女想抢镜头,待背带解下,美女却已无影无踪,空留惆怅……他们兴高采烈地收罗,我只是一旁“冷眼向洋看世界”。后来阿忠提议分了我一杯羹,一叠很清丽古雅的粉彩小盘,还有青花釉里红的鲤鱼盘、骨质板指、拇指大的小人玉挂件。

绘画是形而下的,需要来自具体生活和大自然的感性的冲动支撑;但伟大的艺术家又是形而上的,他们一直在思考,在追寻诗和远方。

纸本油画 《凯恩斯·远眺市区》 28×38cm

纸本油画 《凯恩斯·沙滩那边》 28×40cm

这些年,阿忠功成名就。闺女学有所成,美术史论的大博士,文笔了得。阿忠读万卷书,行万里路,足迹遍布五大洲,所到之处,他写生写作。于是,他的画里有了远方,有了更丰富的诗意,不但流淌着楠溪江的悠悠流水,繁华的上海的喧嚣,更有抬头砸下的佛罗伦萨的瓢泼大雨,凯恩斯海边向天的礁石浪花,蹚过印象派岁月的重重光影……长途漫漫的旅行,成了他“发现风景、体验人文,关注内在文化和心灵的修行”。

2008年,我60岁。9月上海市作家协会为我四卷本文集出版举办研讨会。会上阿忠发言,热情洋溢,洋洋洒洒一大篇。最特别的是,他说道,毛时安不像有些文化界名人对自己的出身讳莫如深,他一点不隐瞒自己的出身……自从有了毛时安之后,上海就没有上只角下只角的穷富之分了,他打破了富人区的神话。这当然有点“戏说”。但阿忠在美术界确实“打破了富人区的神话”,以自己的奋斗所开拓的金光闪闪的成就,创造了草根逆袭的神话。阿忠出生在曹家渡,很热闹,但过了苏州河,还是下只角。住房条件也不好。家里祖上三代木匠,长于雕花。木匠家出画家,总会想到齐白石。兄弟姐妹多,他排行老五。上海人叫“阿五头”。老五头,就宝贝,就宠,就闷皮,就一天到晚少不了“吃生活”(上海方言“挨打”)。但就是从小迷恋画画,一画画,就变得安静文雅,就像上只角的小宁了。特殊年代十年里,他埋头在贺友直、顾炳鑫、汪观清、华三川、韩和平等画家的《山乡巨变》《红日》《渡江侦察记》《铁道游击队》《白毛女》……照着一个个画家,一本本小书(连环画),没完没了地画过去。把时代的喧嚣、青春的迷惘,丢在了外面的世界。1969年上山下乡,17岁的少年、67届初中的他到家乡的崇明农场战天斗地。不管是北风呼啸的寒冬,还是烈日炎炎插秧、拔秧、间苗、定苗之余,他都沉浸在自己的艺术世界中。终于,苍天有眼不负苦心人,他有幸乘着恢复高考的浩荡东风,进入上海戏剧学院舞美系,由此开启了他艺术世界的大门……成为冲破上只角下只角界限,在美术界逆风飞扬,扶摇直上九万里的大鹏鸟。

黄阿忠在写生中

中国画《江南水乡小镇》 80×68cm

一般来说,人到暮年回忆往昔青春岁月,难免会伤感曾经少年时代的欢乐。阿忠,与伤感绝缘。迈入新的本命年,年过古稀的黄阿忠丝毫不觉得“老之将至”,依然豪情万丈,信心满满,一如既往地驰骋在东韵西语的艺术道路上。艺术上,绝不作茧自缚,而要不断“不断抽丝,然后解丝”。还是墨守自己之陈规面对未来,黄阿忠自信满满:“我还将继续画画,画下一直在脑海里盘旋的想法;我亦会不断地写作,写下自己的感悟、感怀。对于未来,我觉得自己还有很多种发展的可能。这个本命年,我对自己充满期待!”

尼采在《朝霞》一书中引用《梨俱吠陀》颂词作为题记:还有无数朝霞,尚未点亮我们的天空。我期待,阿忠成为挂在我窗前的一片朝霞。

(文/毛时安,文艺评论家,本文刊发于《上海采风》2024年第五期,来源:上海采风)

画家简介

黄阿忠,1952年生于上海,毕业于上海戏剧学院,现为中国美术家协会会员、中国油画学会会员、上海市文史研究馆馆员、上海美术家协会油画艺术委员会原主任、上海作家协会会员、上海市长宁区美术家协会主席、上海市崇明区美术家协会主席、上海大学美术学院教授、博士生导师。