孙博文与这个时代的相遇多少有些意外,因其意外,他与这个时代所碰撞出的火花才格外地眩目。2020年中国美术馆、2021年山东美术馆的两次展览后,向来与美术界、学术界并未有太多交集的孙博文,依托其大泼彩绘画而引起了广泛的社会反响,其声名日隆,甚至超过了1980年代对黄秋园、陈子庄的发现。与此形成巨大反差的是孙博文生前的孤寂——终其一生,孙博文都是孤悬于美术界之外的“基层艺术家”。其情形与他的偶像梵高有些类似:一个在南法阳光照耀下的旷野与麦田中孤守;一个在山东的乡野与岱岗之间游走。两人皆可用勃兰兑斯评价拜伦的话来加以描述:“一颗没有氛围的星星。”

从结构上讲,两次展览均有一个明显的缺陷,那就是早期花鸟、山水作品的缺席。显而易见,这个缺陷让观众无法了解孙博文早期创作的面貌,更无法理解其早期作品与晚期作品之间的逻辑关系。为了弥补这一缺憾,在这里必须强调:依早期与晚期作品的性质而论,事实上存在着两个不同的孙博文:日常的、世俗的、作为文人画家的孙博文;半清醒的、半癫狂的、作为精神遨游者的孙博文。前者是虚静的、入世的,以寄情花鸟、山水来完成自己的艺术理想;后者则是狂狷的、超世的,飘渺如孤鸿,在遨游形而上世界无尽的历程中,探寻生命的归宿。

中国美术馆展出现场

孙博文晚年所作,多巨幛大幅。观者置身于其中,犹如梭巡于精神的密林。在他们的感受中,那些弥散着神秘气息的、连续性的、非现实的宇宙图像,不再是通常意义上的美术作品,而更像是对宇宙、对生命终极归宿的叩问。很显然,这种感受从本质上讲,是反日常的,更接近于某种宗教情感。因而,与通常的美术展览相比,孙博文展览的现场更像是一个巨大的精神道场。

展览带来的一个质疑值得关注:在一个乡土文化尽毁,文化土壤充分盐碱化的地域中,如何生长出了孙博文这样参天的乔木?众所周知,许多年来,曾诞生过齐白石、黄宾虹的丰厚腴润的民间文化生态已被破坏殆尽。从这个角度上讲,孙博文的人生、艺术就成了一个难以破解的谜题。有趣的是,其巨大的诱惑力也正在于此。

山东美术馆展出现场

一、生命的觉者

近些年来,即便对中国当代艺术一知半解的人亦可看出其问题所在:除了市场上那些弄虚作假的数字,以及艺术家们在财富榜上相互攀比的欲望外,当代艺术在其他方面——比如,在价值建构和原创性方面,则一无是处。自从资本、利己主义哲学和科技理性剪断当代艺术的超验性脐带后,艺术家们似乎再也没有兴趣仰望星空,为信仰而战了。主体的俗化,作品的矫饰化、技术化,已成为当代艺术的基本表征。然而,“现代艺术的真正问题是信仰问题”,当代艺术亦如此。倘若以此为坐标,孙博文出道即巅峰这一现象便变得可以理解,在某种程度上,他本人及其作品满足了知识阶层、公众对当代艺术家及当代艺术的集体想象:以主体生命的纯真性去感知与生成形而上的世界,让灵魂重返艺术真理的位置,并在那里建构信仰体系与救赎功能。

毕竟,对世俗社会的芸芸众生而言,一个浑沦博大、空明无执的超验世界,既能在视觉上提供前所未有的美感,又能在精神上为心灵寻觅到栖息之地。同时,一个超验性主体远比一个世俗的利己主义者更符合他们对“艺术家”的期待。只要我们简单回顾一下自1990年代以来,那些具有超越性品质的艺术家如何在消费主义社会中整体性崩溃的事实,便可理解公众对理想主义人格的渴望。

如此一来,中国当代艺术的全部问题可以归结于此:如何重建以生命纯真性感知为核心的超越性主体?

如果孙文博的人格、作品能提供一个答案甚至标准答案的话,毫无疑问,那将是对中国当代艺术的一个嘲弄——尽管是无意的。

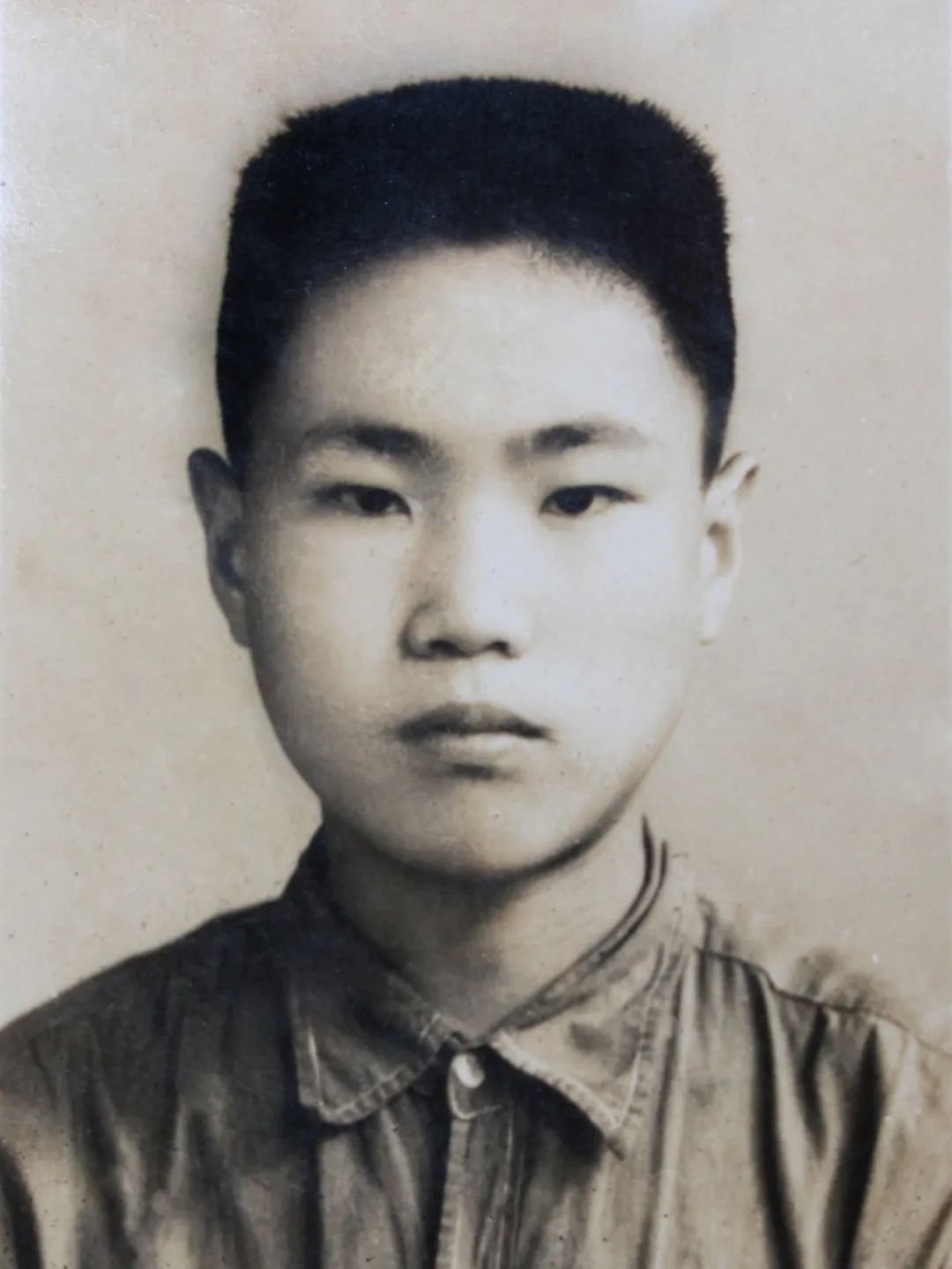

少年孙博文

孙博文20世纪60年代入山东美专学习,师从于关友声、黑伯龙、王企华诸师。在这里研习中西画法并不是孙博文的唯一所获,比这更重要的,是他从黑伯龙等人那里领悟到了变革旧法、鼎力维新的艺术精神。作为上海美专的毕业生,黑伯龙不仅将海派的现代中国画技术体系带到了齐鲁,并把作为“新兴艺术策源地”上海美专的核心理念如“国魂”“个性”植入了齐鲁中国画体系,而且为山东美专提供了以“闳约深美”为内在逻辑的教学理念。细究起来,甚至可以说,孙博文的成长,完全符合“闳约深美”所规约的路径——在语言学家、国学家、书法篆刻家蒋维崧那里,孙博文完成了传统哲学、古文字、诗词及书法篆刻的修习,尔后由“闳”趋“约”,集中于花鸟、山水的创作。在同乡花鸟画大家崔子范的引导下,日益向花鸟、山水的纵深领域推进,究本穷源,辉光日新,渐趋至美圣境。“‘美’指的是一种理想境界,求学的人只能处于永恒的探索之中。美的疆域阔大无限。”

即便不考虑孙博文与上海美专的师承关系,刘海粟所言的“美的疆域阔大无限”,也几可视为对孙博文大泼彩绘画的预言。

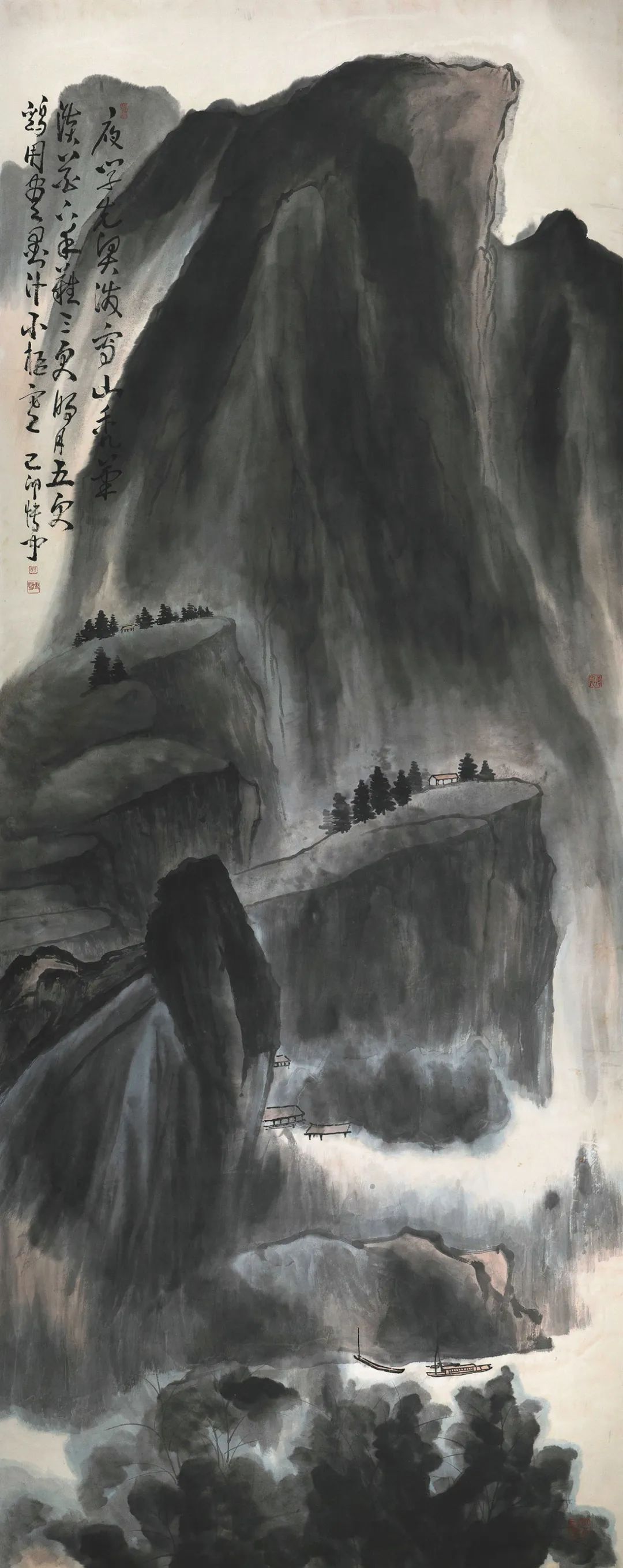

孙博文的花鸟脱胎于崔子范,多以廉悍而烂漫的笔意表现日常的景观,如夏荷、秋鸭、翠鸟等。其境界,于古朗高雅中,冲然而澹,弥散出活泼的感性生命之美。与此同时,孙博文的山水创作亦独开畦径。以沂蒙山区写生为基础,以花鸟笔意结构山水图像,于沂蒙山岱崮地貌的生拙朴厚中,见出秀拔超迥的意象,大体上构成了孙博文早期山水的样貌。如果给这一时期的孙博文勾划出了一个人生轮廓的话,那么,它应该是简洁而日常的:作为创作主体,他与乃师们并无二致,是一位有理想情怀的画家;而其作品,则是南北兼济齐鲁画风的一部分。简而言之,早期的孙博文是一位有日常属性、地域属性与文化传统属性的文人艺术家。

如果孙博文的艺术止步于此,那么,其价值不过是臃肿的当代文人画队伍中的一名优秀的画家而已。然而,1990年代末期,孙博文的绘画无论是风格、语言,还是理念都发生了一个断裂式的转向:由传统的文人写意花鸟、山水转向了以超越性宇宙图式为表征的大泼彩绘画。之所以将孙博文的转向称之为断裂性转向,是因为无论在图像上,还是在观念上,大泼彩绘画与此前的风格都缺乏必要的学理关系。这种情形有点像福柯所说的“历史的断裂性”,只不过是个人版的“历史的断裂性”。

孙博文 《一江秋水连云起》 451×144cm 2002年

如何解释这一转向的原因始终是批评家、艺术史家们的兴趣所在。在这里,也许我们应该意识到,正如艺术史的拐点往往不是依循惯例系统中那些可见的因素,而是基于某种意外的力量一样,艺术家由庸常跃升为天才也同样如此。在所有的“意外的力量”中,疾病往往扮演着重要的角色。对艺术史稍有了解的人均知道,以生理疾病的方式而跃升至超越性精神状态,并由此实现创作的跨越性转向,是艺术天才们一再上演的剧情。这方面的例子可谓比比皆是。梵高晚年的眩晕症是其旋转性星空图式的来源,而石鲁晚年之疯癫,则带来了其图像中的神秘符号与华山图式。这种现象,我们不妨称之为“精神的基因突变”。

与梵高、石鲁相似,由生理疾病所导致的精神基因突变,或许是孙博文晚年人格变异与创作风格转向的原因。1997年,孙博文在一场几乎致命的脑垂瘤手术后,人格一分为二:清醒的、具有日常意识形态属性的人;半清醒的、半癫狂的、具有形而上属性的艺术家。如果我们稍加辨析,不难发现,对孙博文的人格与艺术观而言,所谓的精神基因突变,其意涵是多重的:首先,来自于死亡的追逐,迫使孙博文重新思考生命的价值与本原意义,在内省中成为一个生命的觉者。其觉悟的鲜明标志是人格上的由“老”返“童”,即由复杂的、成熟的、世俗的人格不断向纯真的人格与生命状态还原;其次,由生命、人格的本真状态向形而上世界的跃迁与升华,不仅构成孙博文晚年精神生活的主要内容,也使其从世俗画家状态飞升至超越性主体的状态。无论批评家们在这方面存在多少争议,都无法否认这样的事实:疾病已成为精神超越的方法与路径。疾病的发生、疗愈以及对死亡拒绝的过程,就是孙博文升华为生命的觉者与超越性主体的过程。

孙博文 《乘月天水合》144×361cm 2001年

准确地讲,生命的觉者与超越性主体,是孙博文晚期新艺术观的人格基石与精神源泉。以此为始,对生命价值与生命本原的觉悟与思考,并在形而上世界中追寻其意义,已成为孙博文晚期创作的主要价值皈依——其神秘的山水、宇宙图像与大泼彩所发散出的生命意识,均来自于此。

考虑到疾病的作用是在神秘主义层面上发生的,犹如来自于冥漠的启示,难以获得终极性解释,所以,我们可将之视为“神启”——一种开启人类智识与灵感的,引导人格、灵魂进化方向的,不可见的精神力量。从高更、梵高、石鲁、孙博文的实例来看,“神启”并非无处不在,它只对那些非凡的、有慧根的、心中理想主义之火永不熄灭的天才们感兴趣。因而,在此有必要对孙博文的修为、慧根以及理想主义作一点必要的描述。

众所周知,中国画之根基、之高度,在于儒释道多元一体所构成的人文主义体系。从诗文、题跋、印章诸方面透露出的信息,可大体勾勒出孙博文人文修养的轮廓:以“禅”修为统领,其中既内蕴着“充实之谓美”“格物致知”的儒家进取精神,又包含着道家道法自然的理念。其诗文中不断出现的道家仙山,如峨眉、云隐、西极、罗浮、南溟、昆仑等,鸟瞰式地勾划出孙博文精神遨游的廓然图景。至于释家之观,多呈现于《涅槃》《一念般若生》诸作品中。“禅”修是孙博文的日课,其“虚静”“万法皆空”与“人格化自然”之旨,高度合成了孙博文创作的哲学基础与宇宙观,也是其主体意识不断丰盈的思想源泉。在一个艺术家主体普遍俗化的时代,孙博文不退反进,从人格精神到创作理念彻底完成了自我超越,端赖于其深厚的人文修养。

孙博文 《性灵之光》 795×144cm 2000年

倘若从20世纪中国画变革的角度来评估孙博文,我们可以毫不犹豫地讲:孙博文是20世纪之子。以内心湧动的创新性渴望,以及图像、笔墨方面的维新实践,来回应20世纪中国画现代形态的建构,是孙博文持之以恒的创作姿态。20世纪是中国画由旧入新,体系化建构现代形态的世纪。在孙博文的认知中,20世纪中国画变革的图景一直在暗示这样的真理:只有在“自我优化”与“跨文化融合”的双重坐标中,中国画才能获得自己的历史属性与现实价值。传统之所以成为传统,正在于它不断地从创新动力与成就中获取绵延至未来的合法性,传统从来都不喜欢自己的复制品。如果我们仔细地梳理一下孙博文不同时期的作品,便可意识到,上述认知已在岁月的变迁中内化为一种生命诉求,它决定了孙博文作品的创新性品格。因此,我们没有理由在下述的看法上含糊其辞:孙博文及其作品都是20世纪中国画变革逻辑的产物。

创新性冲动一直是孙博文诗歌的主题:

《山水》

浮生长恨新意少,提笔规矩老一套。

绿杨烟外晓云轻,且向花间留晚照。

《用笔随想》

大破大立画家胆,删繁就简诗人魂。

提笔方知功夫浅,落笔静思情不深。

让我们再从心理学的角度作一点探讨。对艺术史而言,一个基本常识是:艺术史从来都是天才们书写的,而天才们的共同特征便是一生都充满对平庸的恐惧。也就是说,平庸是天才们最可怕的敌人。这方面有一个著名的例子:达利7岁时便被成名的野心之火燃烧得无法入睡,一生视平庸为天敌。虽然我们缺乏对孙博文心理研究的临床数据,然而,无论从其创作中表现出的强烈的创新性欲望,以及在这种欲望压迫下自我挣扎的状态看,还是从其诗文、题跋中透露出的试图以精神的自我解放来超越世俗的愿望看,他都是一个达利式的平庸恐惧症的患者。1997年的那场手术后,死神的追逐显然加剧了这种恐惧症。被死神扼住生命的窒息感,与由此而被放大的对平庸的恐惧感,让孙博文在生理、心理上同时经历了一场脱骨换胎式的改造,在精神的基因突变中完成了自我超越。由此,我们可以断定,孙博文后期创作中的那些神秘图像的背后,有一条平庸恐惧症的古老根源。

如果在艺术史上为孙博文寻找一个同类的话,那只能是梵高。仅仅从精神层面上考量,梵高可谓孙博文唯一的偶像。对梵高的崇仰之情,在孙博文向梵高致敬的诸多作品中,几乎达到了宗教般的高度。创作于2001年的《云隐青山》,其原型即为梵高1889年的油画《阿尔皮耶山为背景的橄榄树》。至于孙博文后期作品图式中神秘的“旋转”之造型,则与梵高“旋转”的星空结构一脉相承。在孙博文那里,梵高在灵魂的自我纯化方面,在以生命的感知而重构自然、宇宙万物方面,无疑是一个伟大的牧师。因而,两人在精神生活与行为上是如此地相似:皆以半癫狂、半清醒的状态,在精神无尽的遨游中完成自我超越,由此将艺术提升为灵魂的事业。不同的是,梵高的遨游是嗅着大地蓬勃气息与无限生机的孤傲的自我漫游,他的每一幅画面都是自我精神的游记与标识;而孙博文的遨游则是死亡追逐下的生命与宇宙、自然的摩荡、嬉戏与相融,其画面更为幽渺、旷达、超迥,不可言说,所洋溢的是生命开悟的幸福感与自由性,亦有弃世而去的低沉与哀婉。

孙博文 《登高看云低》 358×144cm 2001年

无论是感动于生命的觉悟,还是基于“禅”修的业绩,无论是恐惧于日常的平庸,还是听从于20世纪历史逻辑的召唤,孙博文都在其生命的后期,以生理疾病向形而上世界跃迁的方式,生成为一个生命的觉者,一个超越性的主体。对此,前面已有所描述,在这里,不妨再从概念层面作一点粗略的归纳:其一,所谓“生命的觉者”,是一个主体不断脱意识形态化、脱日常状态的过程。在这一过程中,生命以纯化的方式而返向本原,并在那里重新聚拢自己的本体价值;其二,所谓“超越性主体”,是一个多重超越者:从艺术惯例系统、从日常生活、从既有的教条与信念中全方位超拔而出,其宇宙观、艺术观及方法论在超越中得以全面重建;其三,生命去蔽的过程,也是主体创造力生成的过程。一个澄澈无蔽的生命,才能真正获得建构超越性艺术图像的智识与能力。

从精神进化的角度讲,步入创作晚期的孙博文已成为潘天寿所说的“慧眼慧心人”,称得上“胸次洒脱,中无障碍,如冰壶澄澈,水镜渊渟”。在晚期创作中,生命的觉悟,精神的超越性以及由此而来的想象力的彻底解放,已成为孙博文创作灵感与图像建构的全部来源,而以生命的本明、灵魂的虚静去观照万物,冥合宇宙,则成为他创作的方法论。作为一个通体发散出超越性品质的创作主体,孙博文的灵魂既是光明澄澈的、虚壹而静的,又是热烈飞动的。唯其光明,方能化生万物,在朝日初启的“朝彻”中悟通“道”之所在;唯其虚静,才能以玲珑之心体味宇宙的微茫澹然,而不为表象所乱;唯其热烈,方见出生命与宇宙相融的恍惚迷离,雄浑飘摇,气象万千。如李日华所说:“必须胸中廓然无一物,然后烟云秀色与天地生生之气自然湊泊,笔下幻化奇诡。”

历史上,那些以生命的觉悟而拥抱宇宙、自然和人生的艺术家,往往会以殉道的方式而升华为艺术的圣哲,梵高如此,孙博文亦如此。他们的离去的地方,往往是信仰、生命本原的分崩离析之处。一个形而上世界关闭了,一个喧嚣的社会连同它的欲望、机巧、名利蜂拥而至——这就是孙博文身后的世界。

孙博文 《万古长空》 361×144cm 2001年

二、生命的超象

在世俗意识泛滥的当代社会中,艺术还能重返形而上世界吗?在大多数情况下,回答当然是否定的,直到人们发现了孙博文,才找到了肯定性的答案。在孙博文后期作品中,人们意外地看到,艺术的形而上触角是被乡野力量所修复的,这对混迹于都市的当代艺术而言,多少有些讽刺。事实上,无论从哪个角度看,孙博文晚期的创作都是当代绘画性质及方位的再定位——它以生命信仰的方式重返超验世界,并在那里开始了以艺术终极关怀为核心的,包括创作方法、艺术感知方式、题材与图像结构、语言美学及技术在内的体系化建构——一种不同于既有艺术观及方法论的大泼彩绘画体系由此诞生。

在孙博文晚年的创作中,一个令人惊诧的事实是,自1997年手术后,1998年到2003年离世的短短5、6年间,孙博文的巨幅大泼彩作品数量竟达上千幅。人们或许会暗自赞叹:与死神的博弈究竟产生了多么强大的生命之力,才使得孙博文的创作喷薄出如此峻烈、如此绚烂的乐章?从性质上讲,这批作品是以生命殉道的方式来完成的超级图像,因而,可称之为“生命的超象”。

从世俗艺术家到超越性主体,孙博文对世界的感知与呈现方式发生了根本变化。从艺术史上看,艺术家们无论采用什么样的创作方法,其感知世界的方式和由此而形成的艺术形态无非两类:第一类可以称作“客体感知”,即艺术家的感知与表达以客观世界的再现为旨归,由此形成以写实性为特征的艺术形态;第二类为“主体感知”,即对客观世界的感知与呈现是在主体心理活动层面上形成的,因而,其表现形态为“意象”或“心象”。很显然,这里不是讨论这类理论问题的地方,在此只能略作交代。

孙博文 《山高入云端》 413×144cm 2002年

可以明确的是,上述两种感知世界的方式及艺术观都无法涵盖、描述孙博文的大泼彩创作。考虑到孙博文后期感知系统因疾病而发生异变,且达到了超常的或半疯癫的程度,我们不妨用一个全新的概念来加以描述,这个概念就是“超感知”。何谓超感知?依我们的理解,它有三个维度:首先它以精神遨游的方式来体察、认知世界,因而,其感知领域之寥廓玄远,可谓穷尽宇宙天体、四荒八极;同时,这种感知是全觉型的,在视觉之外,还包括了听觉、触觉、嗅觉乃至整个身心的感觉,可谓全息性地体味可视性物象以及不可见之物,其触角可以自由地到达灵异、虚无的世界;最终,这种感知是心与物、精神与客体高度融合性的感知。也就是说,在创作中,孙博文的身体、生命乃至灵魂与宇宙万物是以互渗的方式而融为一体的。从这个意义上讲,孙博文大泼彩作品即是其生命与灵魂的在场。

从上述描述中,我们可以得出这样的结论:“超感知”是一种殉道式感知,由这种感知所生成的图像,理所当然地成为“生命的超象”。

殉道式对超验世界的凝神观照,不仅让孙博文晚期创作中“异像”纷沓而至,而且赋予绘画图像以某种宗教感。从性质上讲,大泼彩绘画在孙博文那里,与其说是一种艺术样式,不如说是用超感知幻象所建立起来的生命祭祀的殿堂,或者说,一种生命向自然、上帝、宇宙回归的方式。

以超感知幻象所构建起来的“生命的超象”图式,可依据其题材的不同而细分为三个类型:1、山水幻象。其作品包括《万象生辉》(2001)、《去留肝胆两昆仑》(2000)、《岩栖谷隐心自闲》(2002)、《朝云春梦》(2002)等;2、灵魂幻象。其作品有《但愿人间意珠圆》(2001)、《涅槃》(2001)、《凤舞九天》(1998)、《山高禅意浓》(2001)、《性灵之光》(2000)、《观世》(2001)、《禅意直上锦山顶》(2001)等; 3、宇宙幻象。其代表作有:《挥笔御乾坤》(2002)、《山水四屏》(2000)、《星空》(2000)、《境随心转有乾坤》(2002)、《无极而生》(1998)、《开天辟地》(2002)、《袖卷红云水上生》(2001)等。

1990年代末期,孙博文不动声色地调整了自己与自然山川之间的关系——由实景写生转向冥造山川。这一调整,带来了山水画观念及图式的一系列变化:由实景到虚景,由实象到幻象,由再现山水到心与物游。在山水幻象类作品中,山水画完全超越视觉审美之羁绊,一跃成为对个体生命解放与精神自由的承诺。在滉漾夺目的幻象世界里,孙博文身与风化,恰如飞蓬,醉入山水之间。其生命情态,正如庄子所说的“游心于物之初”者,方能臻于至美之境。从这里开始,在山川幻象所构成的叙事逻辑中,来完成生命的漫游,便成为孙博文山水创作的主要维度。作于2001年的《万象生辉》与其说是一幅山水图景,不如说是主体与山水优游卷舒中所随心组合的生命符号:悠然的桔黄色长云、静默的孤山、刚峭的巨石、蓬勃的丛树与回旋的碧浪,在不知由来的相遇中,以光影游动与形态变幻,低吟出生命自由而无常的旋律。在这类创作中,赋予画面以更为丰盈的人伦精神,从而在山水幻象层面上生成人格化特征,是孙博文最为喜爱的创作方式。

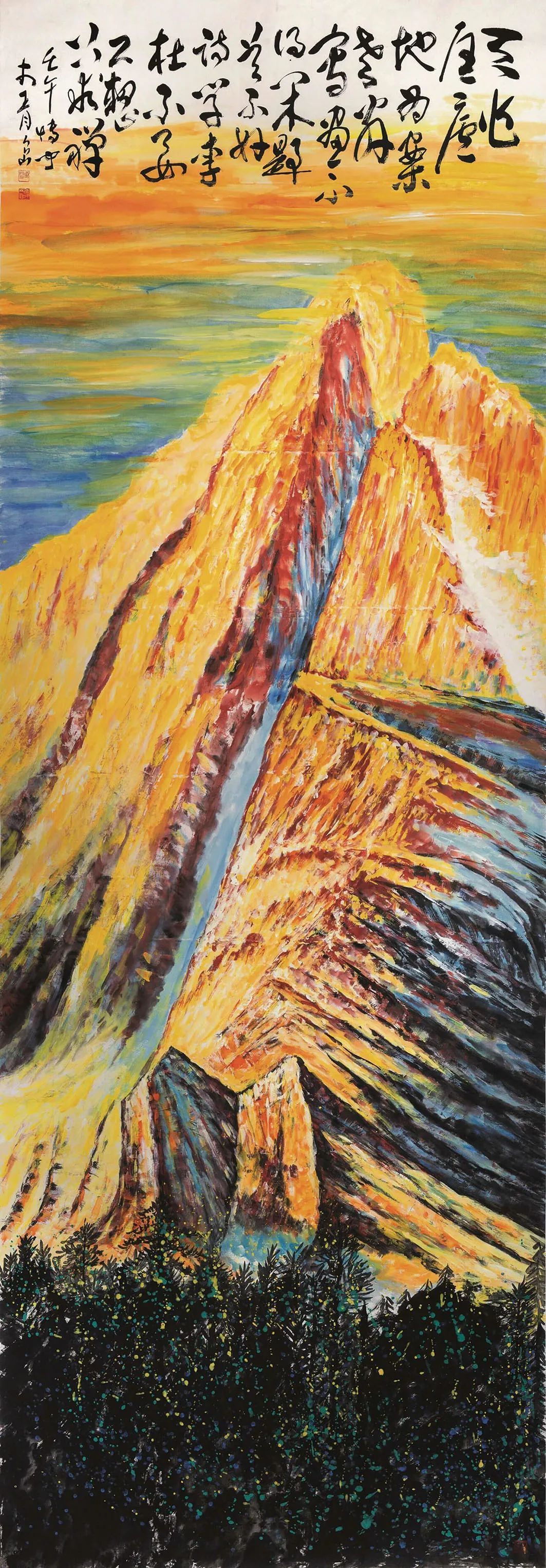

作于2000年的《去留肝胆两昆仑》,是一幅高达8米的巨作。在这幅作品中,孙博文不是以画家而是以“主宰者”的身份出现的,如王阳明所说:“我的灵明,便是天地鬼神的主宰。”在孙博文“灵明”的引导下,人们的视线在色墨波涛的汹湧中,穿越孤崖绝壁,直抵云霄之上的昆仑顶峰,在那里领略天问式的诗篇:“吾截昆仑两三段,将余抛在云雾间。敢问苍天不罪我,能劈喜马拉雅山!”刹那间,在诗书画相互编织的叙事逻辑中,孙博文之“灵明”仿佛闪烁于皑皑白雪的昆仑山顶,又或沉隐于桔红色的暮霭,最终在大泼彩狂野的迸发中化生为主宰天地山川的人格神。

在《岩栖谷隐心自闲》中,“主宰者”的狂妄已遁形为文人式的闲适。此境于逍遥中,不粘不脱,似实若虚,生意满满,主体心灵犹如沐浴在岚光烟霞中。其意如何?孙博文答曰:“问余何意栖碧山,笑而不答心自闲,桃花流水窅然去,别有天地非人间。”正所谓虚灵之景,已脱天地牢笼之手而归于自然。

孙博文 《天边云重似火烧》 360×144cm 2001年

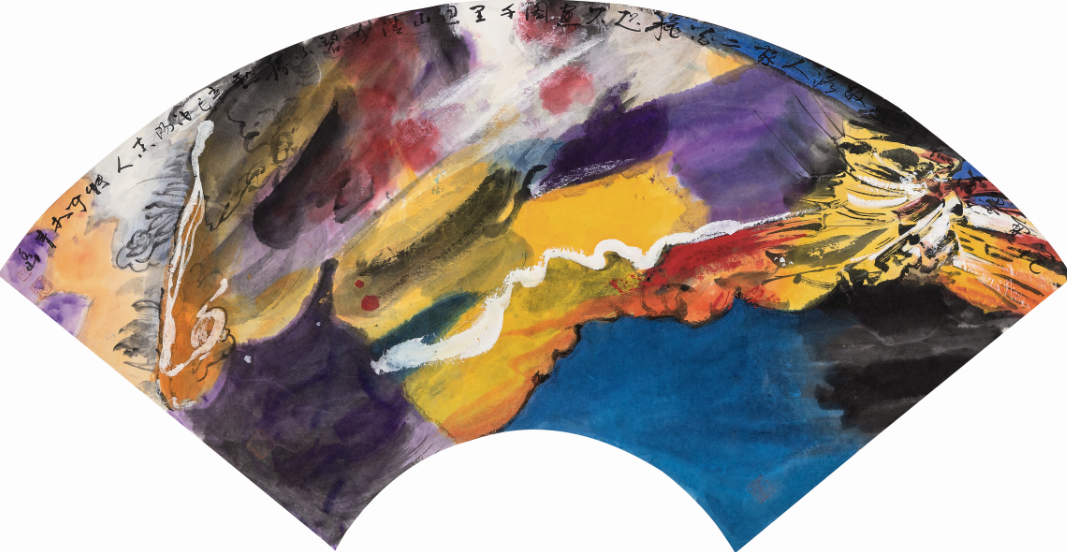

在孙博文的晚期创作中,如果说山川幻象是其超感知与客体世界关系的产物的话,那么,灵魂幻象则是其超感知面对内心世界的结果。如前所述,禅修是孙博文返回灵魂与生命本原的最好路径,也是他洞见灵魂与生命本质的最佳方式。为此,孙博文写了多首象征意味浓厚的“禅诗”。如“白云深处有高师,糊涂切相任天机。试看拖泥带水笔,正是禅意入画时。”禅修不仅让灵魂幻象总是若隐若现地浮动着“虚静”的意味,或显现出“万法皆空”的色彩,还为灵魂幻象提供了多种图像生成的方式:或借助于具有集体无意识认同的象征符号,或从心灵感知中获取那些不可名状的隐秘之形——这类图像更像是灵魂的分泌物,飘飘渺渺,杳杳冥冥,幽远而深邃。至于灵魂幻象的意涵,则指向更为复杂含混,我们只能尝试着加以诠释。1997年的大病之后,与死神擦肩而过的孙博文,在创作中充满了对“重生”主题的向往,这一向往的表达,完美地落实在《凤舞九天》(1998)、《涅槃》(2001)等作品中。《涅槃》的凤凰造型似生命分解、离散前的剪影,又似重生之际的昂扬之姿。烈焰燃炽所映射的太空,化作桔红色的幻景,似生命涅槃的隆重仪式,又似生命复活后冲上九霄的盛大典礼——这或许是孙博文参透生死之谜后,从灵魂深处幻化出的心象,也是他对生命最为神秘的理解与写照。与“凤凰”幻象相比,来自于灵魂、生命感知的隐秘之形更加幽深难测。

《但愿人间意珠圆》(2001)、《性灵之光》(2000)中的色彩、线条以及不可捉摸的节奏,似可理解为孙博文在超感知中对灵魂轨迹的寻觅与捕捉——它的每个部分都洋溢着从灵魂深处升腾出的神秘之力;但同时它又似孙博文所编织的隐喻性结构,密布着对灵魂诠释的词汇。每一位阅读者都会从自己的角度获取其意义,却又无法窥测其全貌——这就是灵魂幻象的秘密法则。

在孙博文的晚期创作中,一个值得瞩目的现象是:万象森罗、长风浩荡的太空世界逐渐占据了主导地位。在他的笔下,太空天体、旋转的星河、飞旋的法轮以及那些难以言说的神秘之物,构成了一个了无际涯的、幽渺恍惚的幻象世界,画面也由此生成为一个宏大的宇宙图式与叙事逻辑。在那里,万象弥纶,光明朗照,烟霞明灭。经由这些图式,一个老子所言的静默的“道”的世界,一个庄子所说的无言的“大美”至境,正缓缓地向芸芸众生展开。如果说在山水幻象的创作中,孙博文的精神是驾驭于山林之外的,那么,在宇宙图式的建构中,孙博文则将生命意识、生命价值的追索引向了只有心灵方可到达的宇宙深处,并试图在那里完成对生命的终极追问。

如果我们有足够的静观能力与慧识,便可以在《万古长空》(2001)、《挥笔御乾坤》(2002)、《境随心转有乾坤》(2002)、《水底日升波自沸》(2000)、《烟云生万象》(2001)等作品中领略这样的胜境:长空寂寥、星云璀璨、天风浩荡间,孙博文的精神已幻化为庄子意义上的“真人”,“乘云气,驭飞龙,而游乎四海之外”,在返虚入浑中,与天体摩荡,与法轮共舞,与风云嬉戏,与星河相拥。生命的精灵,或在垂天的云翼中巡游,并在沉沉暮霭中点亮桔红色的长云,或以令人惊骇的速度与旋转的法轮共同奔驰于山河与丛林;在混沌空濛、变幻莫测的万古长空上,生命的精灵时而与五彩斑斓的云气共舞于灿灿分明的光亮中;时而,它又以凤舞九天之姿,回旋着升入苍穹的迷远空灵处,重新为太空妆扮……在那一刻,太空已完全升华为生命演绎的舞台,浑沦无迹中,它似乎提供了这样的暗示:生命的终极价值就是在与天地、宇宙的相拥中回归虚无。

在孙博文的宇宙图式中,静穆观照所带来的生命体验与终极追问,已自由地幻化为天体的蒸腾与跃动。换言之,天体飞动与遨游的力量,全部来自于主体对形而上世界的观照与内省。这一点,准确地体现出中国艺术的内在逻辑与辩证关系,如宗白华所说:“静穆的观照与飞跃的生命是中国艺术的两元。”

孙博文 《毫端生万象》 119×119cm 1998年

总之,将生命的终极追问与对宇宙、山川充满幻想的憧憬结合在一起,在徜徉于寥廓宇宙中,将其幻化为生命演绎的空间,以此为生命寻求一个栖息之地,并在那里完成生命的彻悟,赋予生命以永恒感,既是孙博文晚期创作的方法论,也是其目的论。正是基于艺术对生命的这种承诺,我们才将孙博文晚期的作品称为“生命的超象”。从本质上讲,“生命的超象”就是集审美与哲理为一体的生命哲学图像。

由上述分析我们可以看出,在将现实感知导向抒情的诗意幻觉方面,在将内心的生命追问生成为超越性的宇宙图式方面,在想象力自由地重构宇宙、山川的大美至境方面,孙博文的创造力已达到了同时代艺术家所难以企及的高度。而围绕着“生命超象”所表现出的情感,同日常的人伦之情相比,是一种更高级、更博大的范畴——这是意识到生命价值并由此产生救赎意识的那种神圣的宗教性情感,这是灵魂弥散于宇宙中并在那里获得永恒存在的终极情感。在这种情感的引导下,所有人对孙博文作品的阅读,已无碍地转换为对宇宙的叩问,对生命的叩问。

这里将触及一个关键性问题:孙博文对当代中国画的贡献表现在哪些方面?虽然现在回答这类问题还显得过于匆忙,但亦不妨作一个简单的梳理。在图像、境界层面,孙博文以其宇宙、山川新图像与超验世界的建构而完成了双重超越:以生命飞动的图像以及雄浑、激荡、热烈之境界,完成了对传统文人画苍古、荒寒、萧瑟之冷寂境界的超越,以奇诡的想象力与幻觉性图式完成了对写实主义中国画体系的超越;在创作观及方法论层面,孙博文以对宇宙、山川的全方位观照方式、全觉型思维方式、全息化视觉结构方式,为当代中国画提供了全新的创作观与生产逻辑;在价值取向方面,孙博文以生命为核心所构建的超象体系与宏大叙事,准确地诠释了当代中国画的应有之义与价值所在,重新激活了当代中国画图像及语言的精神维度。

《艺术市场》2022年6月号 封面人物:孙博文

三、生命的语言

如果用一个词来描绘20世纪中国画之性格的话,那一定是“创新”,或者是“实验”——20世纪中国画语言、体格、样式变革之巨,是其他画种所无法比拟的,由此所导致的多元化版图几可用“精神分裂症式的图景”来加以形容。其原因正如人们所了解的那样,近代以来,中国社会以步入现代为鹄的历史性力量,在中国画体格内植入了不可逆的变革逻辑,以至于“创新”“实验”逐渐内化为其性格。这一情形,迫使不同主张的艺术家们达成了这样的共识:语言的“创新”与“实验”,是他们通向现代社会的唯一方式,也是他们从中国画沉沦中自我拯救的唯一方式。因此,我们有理由说,“语言的焦虑”是20世纪中国画最大的焦虑。那些彪炳着20世纪中国画进程的大家们,无一例外地都是语言焦虑症患者——只要看看他们持续一生、到死方休的语言探索就够了。以此而论,孙博文与他所景仰的前辈并无二致,区别在于,语言的创新对孙博文而言,早已超越艺术变革的范畴而成为心灵归宿的宗教——语言是灵魂之翼,只有乘着语言的翅膀,灵魂才能翱翔至超验的廖廓世界。

因而,从作品语言的性质上讲,孙博文与前辈们相比,有着根本的不同。在前辈们那里,无论是从传统中化出,还是在跨文化基础上的重构,语言的探索与创新都是在视觉层面上展开的,而孙博文晚期的大泼彩,则是艺术家在半清醒半癫狂、半人半魔状态下的精神化书写,是从生命中喷薄而出的语言,每一幅图像,每一块色彩,每一束光以及每一根线条,都是其清魂幽魄所在。在这个语言体系里,生命与形式美学是无间性的。从历史上看,语言能与生命同质的艺术家只有寥寥数人,比如梵高、高更,晚年的林风眠、石鲁等。石鲁晚年创作的华山图像,其钉头鼠尾描所勾勒出的造型,颤抖着生命的痉挛,读起来动人心魄。在这一点上,孙博文与石鲁是如此地接近。孙博文晚期作品的图像、结构、线条、光与色,与石鲁一样,完全由生命的超感知所提供,因而,它是一种具有生命质感的语言。

孙博文 《墨山千嶂秋》360×144cm 1999年

令人略感诧异的是,这种语言始于与早期作品的断裂。如第一节所述,孙博文的早期作品与晚期作品之间的确存在着某种断裂的情况,两者之间似乎没有学理上、形式上的逻辑关系。从源头上讲,这种现象倒不难解释,其原因在于,早期作品语言更挚爱于前辈们所留下的遗产和由此而来的各种范式与规则,而后期的大泼彩则完全将语言美学立基于生命的超感知之上。由追索生命价值而开始的语言美学,无疑让孙博文晚期作品拥有了原创性艺术所具有的那种神秘而迷人的品质。正如我们在作品中所体验到的,从一开始,语言的建构就拥有了最高程度的自觉性,所有的语言元素不是听命于既有的艺术观,而是在某种神秘力量的驱动下,精灵般地划出了自己的轨迹。无法控驭的色墨流淌,不可捉摸的笔痕与线的运转,光斑的自由跳跃,以及那些莫可名状的造型,仿佛是在半醉半醒状态中汇聚为一个整体的。可以说,孙博文的大泼彩语言体系从创建之初,就是一个包括结构、构图、造型、色彩、光感、线条以及空间感在内的整体性建构。以生命感知为内在逻辑,图像各部分之间几乎密不可分,相互依赖,抽掉任何一个微小部分,即会破坏掉整个构造——这就是孙博文以“生命的超象”为表征的语言乌托邦。

泼墨、泼彩是两项古老的中国画技艺。或许感召于道家“解衣盘礴”的自由精神,唐代王洽创制了“泼墨”:“凡欲画图幛,先饮,醺酣之后,即以墨泼,或笑或吟,脚蹙手抹,或挥或扫,或浓或淡,随其形状,为山为石,为云为水,应手随意,倏若造化。”《唐朝名画录》中的这段文字,可被视为人类最早的行为艺术宣言,它意味着“泼墨”的创作方式,从一开始就内蕴着主体的自由创造精神。由唐至近代,关于泼墨的理念与技术实践,多有论述,其成果为孙博文的大泼彩作了一个理论铺垫。1990年代早期,孙博文即尝试用泼墨法作画,颇有心得,直到1990年代末期,孙博文才体系化地展开其泼彩艺术实验。与张大千等人的“依形而泼”不同的是,孙博文的泼彩是“由泼而形”,随泼彩的有机变化而赋形,更接近于王洽的泼墨精神;从泼彩的性质上讲,张大千的泼彩依托于构图的谋略与画面的设计,若隐若现地保持着文人艺术的教养与矜持,而孙博文的泼彩则来自于生命的率真与激情,处处绽放出“真人”精神遨游的辽远气象,有荒率旷达之风,所以被称之为“大泼彩”。从视觉美学与技术层面上看,孙博文的大泼彩以破为主,第一遍色墨尚处于湿润状态时,即以覆色破之,在冷暖色、互补色以及浓淡、枯润、色墨的互破中,达到色色渗化、色墨渗化之效果。尔后,泼绘结合,随形赋形,在激情与自由铺就的色底上塑形,以时如怒猊抉石,时如横风疾雨的多元表现形态,将作品推向笔与色会,氤氲不分,笔活色灵的语言美学高度。只有在大泼彩那里,孙博文才真正找到了通向“生命的超象”的方法、路径与图式:

悬顶空中大泼彩,拖泥带水开情怀。

烟云万象白练出,引逗诗翁持杖来。

孙博文 《涅槃》 359×144cm 2001年

立足于泼彩,以虚境专一之心,在感知宇宙、山川微茫惨淡之旨中,依生命的运动节律而赋予画面以弥散式结构,是孙博文建构宇宙图式的基本方法。所谓弥散式结构,指的是主体对空间的任意分割与配置,以至于画面失去了固有的主次地位,也超越了传统的“三远”法则,画面浑化一片,色光闪烁间,皆主体生命的呈现;线形周流处,皆主体精神的徘徊。在《烟云生万象》(2001)的猎猎长风中,荒荒油云,或低吟游动于山峦林川之上,或升腾虚化于太空的穹谷,云气升降飞扬,无始无终,无止无息。在孙博文的后期创作中,弥散式结构赋予主体的创作以无可比拟的自由性,使他能像“第二个上帝”那样,可以自由地支配宇宙、山川、日、月、云气以及那些飞旋于画面的“法轮”。这种胜景可见于《境随心转有乾坤》(2002)中的万象的高蹈独步,以及法轮飞旋所留下的鸣镝般的乐章;亦可见于《水底日升波自沸》(2000)中的物象纷呈中的灵气往来,形质动荡中的天籁自鸣。

孙博文之造型,乃虚廓心灵,空诸一切,“一悟之后,万象冥会”之产物,其目的在于以“象”体证形而上之“道”,以形冥合宇宙之永恒秩序,因而它是超然于物质实象之上的“虚象”,即虚含万象之“象”,是幻化无端之象,是变动不居之象。以《凤舞九天》(1998)为例。在这件作品上,赤褐色、桔红色、钴蓝与翠绿等各种色线交织纠缠为“凤舞九天”的意象,其飞动回旋,时如孤凤轻飞,冥然于物;时如风行水上,自然成文。抬眼望,一派天机昭昭。另一件作品《山水四屏》(2000)的图像,则为华光四溢的宇宙景观:来自于大地的喷薄之“气”,似光的飞驰,似云的游移,似扶摇直上的“光柱”,又似湧动不已的岩浆。它们在天地间回旋、升腾、衍化,与万物混融相生,吞吐之间,囊括了廓远而圆融的宇宙精神。

在孙博文晚期创作的语言逻辑中,光色体系占据着举足轻重的位置。在这一领域,即便从直觉出发,也能感受到孙博文与梵高之间一脉相承的关系。梵高擅用的三对互补色蓝与橙、红与绿、黄与紫,均被孙博文转换为大泼彩的主色调。如果说梵高从作画之始就赋予色彩以精神象征意味,从而控制了色彩的属性的话,那么,孙博文则是在泼彩的自由流动与物性变异中确立了色彩的精神指向。换言之,色彩是在孙博文的泼彩行为与点染、敷绘、书写的笔法实践中,被充分释放而达到精神高度的。“平生野然无拘束,万里长空自在天,彩墨倒于宣纸上,任其纵横任其染。”孙博文的这首诗,准确地诠释了贯穿于泼彩全过程的自由精神。

光的奕奕照耀,不仅让色调和每块色彩自燃起生命的力量,也让它们超拔为宇宙、山川的固有色。一如《奥义书》所描绘的:“火燃炽,日赫照,明月流辉,闪电煌掣,悠悠大梵光明,笼盖宇宙万有。”有论者以为,《但愿人间意珠圆》(2001)、《天地增气象》(2000)、《练水出山》(2002)、《霞照波心锦裹山》(2002)、《秋水长天》(2002)《刹那芳华》(2002)等作品像“上帝”的调色板,此论甚妙,的确,在这些作品中,黄橙色、朱紫色、墨色、深蓝、青绿、鹅黄、墨绿等,诸色相互叠加、在冲撞中互融,于氤氲流荡中熠熠生辉。尤其是青绿在橙红色与墨韵的簇拥下,晶莹剔透,发散出宝石般细腻而深邃的光芒。最终,光在画面上发挥了神灵般的作用,它让图像重要的部分从色调的黝暗处凸显出来,于夭矫飞动中,卷起桔红色、橙黄色的火舌;或于朱紫色、墨色退隐的晦冥中,脱落出一个宝石蓝或乳白色的幻相——这便是孙博文的光色艺术。

孙博文 《禅意自在云深处》248×124cm 2001年

尽管我们毫不怀疑孙博文的大泼彩绘画是在中国画变革的历史逻辑中展开的,但我们依然要强调这一点,即大泼彩绘画是建立在一个生命觉者对“生命的超象”塑造的理想与激情之上的。理想在前,语言的创新便尾随而至。如果说孙博文的大泼彩新体改变了当代中国画的版图、格局、语言体系,从而在某种程度上修正了其定义的话,那么,这或许是孙博文对当代中国画的最大贡献。具体而言,可从两点看:其一,孙博文以大泼彩之全要素、体系化的革故鼎新,丰富了当代中国画技术体系;其二,孙博文的大泼彩来源于内在的生命觉悟,而非单纯的视觉感知,因而,它为当代中国画提供了一套高度精神化的语言体系,而这恰恰是当代中国画乃至中国当代艺术所缺少的。

稍具吊诡意味的是,孙博文的精神虽然屹立于时代的最前沿,但身上仍执拗地保持传统文人的品质。比如,他毕生都坚守诗书画印一体化的创作观,作品形制上亦多用卷轴、长卷、手卷、扇面等。站在其作品前,恍然觉得有三个孙博文重叠而立:传统文人的、现代知识分子的、超越性“真人”的。

就精神生活的本质而言,晚年的孙博文走的是一条回归之路:向自然、宇宙回归,向上帝、道回归,向生命的本真回归,而这正是他的大泼彩艺术的出发点与终极归宿。在那里,孙博文彻底完成了生命与灵魂的重塑。

从孙博文开始,我们学会了仰望星空。

(文/张晓凌,中国美术家协会理论委员会副主任,中国国家画院院委,华东师范大学美术学院院长)

孙博文《咫尺千里》69×170cm 2001年

(来源:中国文化传媒期刊)

画家简介

孙博文(1938—2003),名九学,字博文,号汝阳山人,1938年出生于山东莱阳穴坊镇西富山村,辛亥革命老人、中央文史研究馆馆员孙墨佛(曾任大元帅府参军)玄孙,北派山水画大师孙天牧曾孙,师从关友声、黑伯龙、王企华、陈凤玉诸先生。1958年考入山东艺术学院,1963年毕业,毕业后主动奔赴莒南县文化馆从事基层艺术文化的组织和教育工作。1978年,孙博文离开莒南回到故里莱阳,最终定居青岛。1979年,孙博文拜莱阳籍著名画家崔子范为师,将崔子范简笔大写意花鸟画技法移用到山水画上,从而开始自创山水新貌。后又研习张大千先生泼彩泼墨画法,融合创新,独成一家。

孙博文先生一生致力于中国画的探索和创新,集诗书画印于一身。作品无论是巨幅大构,还是斗方小品,均笔墨雄健,气势磅礴;画面率真自由,流光溢彩;特别是晚年创作了大量鸿篇巨制,尺幅之大,数量之多,完全突破了正常的观看路径和思维模式;题材之丰富,用色之绚烂,又完全颠覆了中国山水画的历史积淀和传统概念。孙博文先生的艺术成果是很特殊的,他对中国画大写意传统的发展作出了突出贡献。

2002年5月,孙博文先生在北京军事博物馆举办个人书画展,受到了新闻界、美术界的关注。

2020年11月12日,“淋漓华章孙博文艺术展”在中国美术馆开幕,一批孙博文大尺幅的作品展现,让观众进一步认识这位生前不求闻达,画坛了解不多的画家。

2021年6月6日——17日,“淋漓华章孙博文艺术展”在山东美术馆再次呈现,集中展出孙博文生命晚期的中国画作近60幅,并围绕此次展览连续召开三次学术研讨会,先后有近百位专家学者,从全国各地赶赴山东美术馆参加此次研讨,这在山东美术馆乃至全国都是史无前例的。