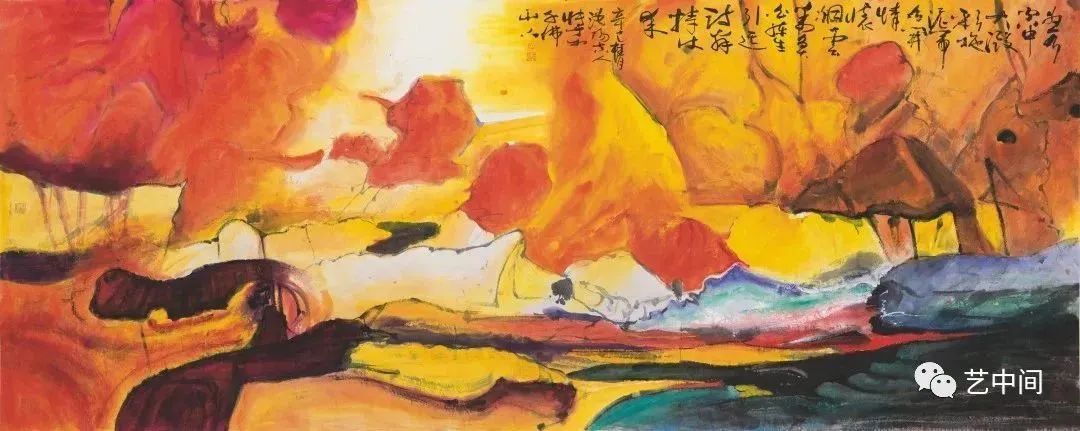

《北冥有鱼》2001年作 123cm×244cm

围绕在艺术史上著名艺术家身上的各种传说、记载和评价,犹如神话一般,推高着艺术家在世人面前的声望,让他留给后人的作品熠熠发光,令人仰慕。然而,这些传说、记载和评价同作品原物组成的艺术的历史,并非是静止地停留在或者简单地隶属于过去的某一段时期或某一个时刻——它是生长的,也是逐渐丰富的,它和当下有关。因为当下发生的,不久的将来就有可能成为历史,就会被后来更多的人所认知、鉴赏和仰慕。

从这种动态和发展的艺术历史观出发,我们就会为自己身处艺术历史之中并且创造历史感到庆幸,当然我们也会为自己亲身发现和见证熠熠发光的作品能够具有历史价值而无比的兴奋。

《柳线迎春绿》2000年作

500cm×144cm(四条屏之1-春景)

2020年在美术界,如果说有什么称得上是历史性的发现,那么,孙博文先生的艺术作品当为首选。那些用笔自由奔放、用色灿然夺目、造型变异多端、形象虚实相生、意境扶摇叠生的水墨山水画,一经在中国美术馆亮相,便华彩惊世,引来美术界各路专家学者的倾巢关注和热烈反响。人们被眼前的这些巨幅画作喷薄而出的巨大能量所震慑,纷纷从艺术史和艺术理论的角度,运用各种方法来描述和概括这些可以说是横空出世的惊人之作。人们希望更多地了解和挖掘眼前一切视觉震颤背后的一切——孙博文是谁?这些摄人心魂的作品究竟促使我们想到了什么?怎样把他放在水墨艺术发展和变革的维度上检视和评价?它们具有怎样的学术价值和历史意义?对中国绘画艺术有怎样的贡献?

2020年8月份,在孙博文先生11月中国美术馆大型展览的筹备前期,我受邀初次在图像资料中看到了他大量的作品,惊喜之余写下了《青山无限好,墨色见超越——评孙博文先生后期山水画的艺术成就》一文,重点阐释和评价了他后期山水画杰出的艺术特点和对人与自然关系的创新性表现。9月底又受邀在孙先生的家乡山东莱阳孙博文艺术馆,实地观阅了数百件精品原作,再一次受到极大的撼动。我更加坚定自己正在经历一次前所未有的视觉体验,我认识到,孙博文作品的价值和意义,有着太多值得深入挖掘和大力推广之处,对他作品的全方位梳理,在学术界刚刚启动。

为此,本文将从几个方面分析和阐述孙博文先生极为突出、值得深入探讨的艺术成就,以便为同道和后人持续不断地展开对他的认识、欣赏、研究提供一种基本框架。

1、孙博文的师承与艺术视野

师承是中国传统艺术学习精进和欣赏阐释的重要路径,而它的判别依据有当事人自证、师长佐证和友人旁证,更有画面风格手法的视觉鉴证。从传统意义说,明辨师承是进入艺术圈、寻求同道认可的前提条件之一,尤其是当新晋者的风格技巧难辨新意和似曾相似之时。就孙博文先生的惊世画作而言,原本无须依照传统的师承来开启阐释行为,但通观他各时期的完整创作,包括素描、写生、山水和花鸟等,我们会清楚地发现他在相当长的时期里,创作上融合了许多不同的风格和手法。因此,还原这位在晚期创作出了大量匪夷所思的撼世之作的艺术家的真实身世,也就显得十分必要。

孙博文先生,是一位离开人世21年之久的已故艺术家,出生于1938年,在这个世界上生活了65年。这让我们想起了同样以65岁离世的黄秋园先生(1914-1979),他为世人所知也是身后1986年在中国美术馆的遗作展。而百年以来,身前默默无闻、身后被人发现并深受尊崇的还有陈子庄先生(1913-1976),他的遗作展1988年在中国美术馆展出。

《白云生佛手》2000年作

500cm×144cm(四条屏之2-夏景)

鉴于与黄、陈二位大师身后被发现并且在中国美术馆举办大型遗作展如此的相像性,我们走进孙博文艺术世界的求知欲自然就愈发强烈。孙博文先生上世纪50年代后期进入山东艺术学院的前身山东艺术专科学校(简称山艺)学习,使得他接受了融合中西的现代美术教育,即对传统中国画加以改造的现代美术的造型体系。这是他这一代人完成艺术学习的必经路径。这种基础性的学习为他用手中的画笔描绘自然的物象提供了登堂入室成为一位画家的基本条件。但是,要在笔墨修为上成为一个具有才情的艺术家,他还需要有更多的涉猎和吸收。为此,像所有立志成为一个真正艺术家的同代人那样,他会从自己能够接触和了解并且符合自己心性的师长那里寻找契合之处。于是,关友声、黑伯龙、王启华、陈凤玉等山艺的优秀中国画画家,对孙博文绘画追求笔性墨意产生了很深的影响。这些画家因为与南方的黄宾虹、张大千、潘天寿和北方的齐白石、李苦禅、郭味蕖等都有过不同程度的游学和交往的经历,而在画风上朴拙中带雅逸,浑厚里见俊秀,粗狂又不失精工,这成为齐鲁大地位居中国东部南北交接中间地带的地理场域在文化上的印证。有关孙博文的山艺师长艺术上文脉和特点的梳理,有评论家尚辉先生的概括为信:“关友声山水从元四家起步,因在北平结识黄宾虹、齐白石、张大千等而最终形成自己将南北融合一体的简笔水墨山水画,其文人清雅的笔墨中往往流露出一种放达之气。而黑伯龙早年求学于上海美专,其笔墨意蕴无不体现出海派画学的深厚传统,只不过作为鲁西北出生的人,他的粗狂深雄也赋予海派画学更加雄健劲挺的笔力。”[1]

孙博文青年时期就是在山艺这些名师无形中形成的师承关系中,吸收着水墨艺术的养分。此外,诗文作为孙博文各个时期画作给人至深印象的重要部分,与他的家学家风和少年时的熏陶密切相关。作为山东著名文学语言学家和书法篆刻家蒋维崧先生的义子,赋诗填词、篆刻书写、古字通鉴,孙博文不仅早有浸染,更显露出过人的才华。

在孙博文对水墨画兼收并蓄、博采众长的过程中,同为莱阳籍的崔子范对他的影响是至深至远的。我们从孙先生存世的许多花鸟画作品中,能够看出他对崔子范这位写意画大家的心仪和体认:在有限的画面中,简括洗练的笔墨总能将夏荷和秋鸭的身形以富有张力的构图和明快磊落的布局烘托出来。而他对简笔写意表现物象的理解和吸收,远不局限在近景的花鸟题材上,而是推而广之、伸而远及到自己常年生活的胶东和鲁南的岱崮山峦的描绘中,更为他在生命最后十年纵情山水的形意打下了基础。青出于蓝而胜于蓝,用在孙博文对老师崔子范简笔写意的继承和发展上,是再恰当不过的了。

2、山水画在百年水墨画变革中的使命与问题

对学养和师承的把脉,只是进入孙博文灿烂艺术世界的第一步,而如果不把他放在水墨画一百多年来所遭遇的问题以及各种解决尝试这个纵向的维度中来考察,我们就难以准确把握他在山水画上的非凡创造对于水墨画变革使命的担纲。

中国本土绘画的历史源远流长,它是一个逐渐丰富并且逐渐自成体系的稳定自足体。1840年以后,对它变革的呼声和行动,尽管出于它所发生并且生长的土壤之外的异质力量的压力,但发出呼声并且采取行动的主体却是中华内部的思想、文化和艺术界的仁人志士。他们开始把自己和自己的祖先经年历久、终日沉浸的水墨绘画当成一个检视和思考的对象,开始把它当成一种视觉性的存在形式系统来与那些异域艺术样式进行对照。他们的发现和他们的呼声,百多年来早已为几代人文社会科学者所熟悉。亦不妨再举偶一二:“盖中国画学之衰,至今未极矣,则不能不追溯作俑,以归罪于元四家也。”康有为哀叹元以降“超逸澹远”的高士画出尘避世,绝少“英绝之士”气。[2]“巧思之人,必不能为简单之思想所系动,矧古人简约,必有囿于见闻者。”徐悲鸿将古人之简约,视为囿于见闻所限,反空灵,倡写实。[3]

《纵游太平山》2000年作

500cm×144cm(四条屏之3-秋景)

水墨绘画,这个时候有了民族和国家的属性,即“中国画”,它被作为一种重要的文化载体,被当时以及后来的知识精英们痛加检讨、寄予厚望。水墨画或者中国画,题材和门类大致可分为人物、山水、花鸟,但无论康有为、徐悲鸿,还是陈独秀,他们捶胸顿足于中国画的衰弱几乎都集中在元以后的山水画:“中国画在南北宋及之初时代,那描摹刻画人物、禽兽、楼台、花木的工夫还有点和写实主义相近。自从学士派鄙薄院画,专重写意,不尚肖物。这种风气,一倡于元末的倪、黄,再倡于明代的文、沈,到了清朝的三王更是变本加厉。”[4]可见,山水画自宋元而后,在中国画所有画种中所处的核心地位。

有关山水画何以逐渐成为中国传统绘画的集中代表,百年来中外美术史专家学者早有共识。我本人也曾写道:“或许是中国艺术家们深受道、玄、禅宗等诸家思想的影响,把自然山水视为沟通天人的桥梁和载体,致力于人和天道的融合,使山水画发展成为中国传统艺术的典型代表。比如山水是中国传统国画的经典形象和语言方式,它代表了中国传统艺术超越具体社会和政治时代特征的时空观,体现了传统中国文人的气节和情怀,具有极高的象征性,受到了千百年来中国人的广泛喜爱。”[5]

《无言凭栏意》2000年作

500cm×144cm(四条屏之4-冬景)

如此高迈的艺术当作为一个对象化的客体被置入到与异域其他文化的对比之中,会让这些自身文化生长出来的精英们看到了差异,发现了不足,产生了强烈的变革图存的意识和愿望,是再自然不过的了。在我看来,山水画经过几代文化英才的反思和检视,至少有一种轮廓是十分清晰的,那就是宋元以来传统水墨画逐渐发展成为笔墨上重写意、形象上求疏简、形态上见淡远、意境上唯空灵的高度内向化和心性化的艺术境地,使得状物、图真和形神兼备的艺术旨趣,更加集中在荒山疏水、廖无人迹的山水和孤枝单叶的花鸟上。视觉表现力的弱化与诗文跋印的强化,是文人士大夫借逸笔草草的有限视觉以表明心见性之无我逸气的写照。诗情画意的交融,以文心艺胆的推敲和涵咏为要义,笔墨自身的视觉直观和呈现形式多少成了“见于儿童邻”(苏轼语)的次要标准。绘事要素不在绘事,而在文心,在养趣。如此这般,绘事所求的视觉形式的表现力和影响力,日渐让渡于文人化和文学化,从而让山水所求之青山,成了几近空洞和套式化的符号,缺少了生长的视觉生命力。

可以看出,后人批评“四王”之后的山水日衰,而多番奋力求变,进而于花鸟画的笔色和情态上殚精竭虑,实则未及绘事之本源,矫枉而过正。曾几何时,中华绘画,秦汉有雄健,魏晋存风度,盛唐显雍容,两宋著精贵,视之所见,觉之所悟,无不彰显着视觉形式自有之魅力。山水画,作为传统中国水墨画的杰出者,其为外人所道的“气势撼人”[6],其实,首先在于画面自身独特的视觉表现力。言不尽意,故立象以尽意,这是包括绘事之形象在内的一切“象”得以发生和存在的人文指归。百年来中国水墨画变革和求新的使命,就是要不断剥除各种遮蔽,在更高的层面和更广的视野中,重返视觉形式本身,让绘事成其为绘事。

《水底日升波自沸》2000年作 797cm×144cm

3、孙博文对山水画创作的视觉推进(上)

孙博文后期令人惊撼的山水画,正是在与这样的文脉症结做对比之处,让人百思而得其解、会其义。也就是说,他复活了山水画表现形式在视觉上的直观性和感染力。

在筹措和举办展览的不到半年时间里汇集的数十篇评论文章中,美术界的老中青三代学者不约而同地将孙博文先生的艺术创作归化为(大)写意彩墨画或泼彩画,正是抓住了其绘画的基本表征。这是一条从张大千开始的试图从方法上走出传统绘画窠臼的道路,其后一路下来,探索者为数众多。如果仅是因为孙博文的画来得更加浓烈和艳丽,更加酣畅和自由,而从笔性和墨彩上评价,恐怕过于笼统和概念化,没有更深一步地将他的艺术与上述百年来水墨画变革的文脉症结紧紧地联系起来分析和理解。换言之,孙博文艺术表象性的基本特征的背后,其实是以视觉的方式为这种症结解扣。

对于一个自幼涵养饱学、出生于上世纪三十年代末的画家来说,笔墨功力的锤炼和色墨并举的注重,是这一代水墨画家每个人从传统起步并努力有所建树的前提条件。至于每个人在各自的探索中偏写意或倾周工,擅用墨或重色彩,其实都必须在画面形象视觉形式的经营上,回应先辈们对传统绘画表现力和影响力乏无生气的痛心疾首。孙博文先生生命后期山水画的出现以及时隔十七年之后我们对它们的发现和解读,给了我们一个时间上的滞后性,也给了我们一个时代上的开放性,让我们能够从当代的角度来检索水墨画特别是山水画这一百年现代转型究竟应该解决什么问题,应该着力于哪个关键领域。

沿着对作为“绘事”的视觉艺术自身特性的关注,我们来认清孙博文艺术更深层次的特性。今天,越来越多的艺术家清楚,艺术的本质不在于如何忠实地再现大千世界“原有的”样子,而在于如何有效地表达世界“应有的”样子,也就是世界的超越性。但是世界的超越性并不意味着世界的虚无和空洞,而是多样、精彩和细微。举凡世界各国各族各人的优秀艺术,无不发挥各自已有和尝试的手段媒介来寻求视觉形式上的表现力和感染力。孙博文的绘画画面体量结实雄强,姿态挺拔伟岸,形象生动多变,墨色冲撞交织,笔势灵动恣肆,这些赋予了其艺术在视觉直观上鲜明的特点。

《春和景明》2001年作 361cm×144cm

对这些特点的认识,还需要做更加精准、细致的厘清,才能见出孙博文的绘画与同时代同行的不同和突出之处。评水墨画,首先论笔墨。笔墨是中国传统艺术的最为根本的形态特征,所有在纸本水墨上变革图新的人,皆不敢也无法罔顾。孙博文在笔墨上的技巧、修养和能力,通观各时期各类作品,可谓深得传统和各家精髓。但笔墨自身的纯粹性和独立性,不能走向孤立性,百年来水墨画的探索就是要解放束缚在笔墨上的原有绝对和封闭的观念,让以笔墨为中心的水墨画获得更大的包容性和发展空间。孙博文对笔墨语言的理解和贡献,突出表现在与色彩的关系上。对于现代人而言,色彩不仅是现实世界的华章,也是个人心理的映照,没有色彩的黑白笔墨画面固然尽素致远,但曲高和寡,难领风气。张大千、刘海粟等内承笔墨的写意精神,外纳异域的明丽色彩,令传统山水开始具有了鲜的色泽、活的生机。孙博文沿着前辈的开拓,在色彩的表现上倾注了前所未有的心力,却又始终将恣肆的色舞附体在转折纵横的笔势墨线的筋骨之上。他后期的山水画多是巨制鸿篇,尺幅之大,令人乍舌,而形象多贯通一体,厚重华滋,毫无松垮无度之感,这全然得益于他对笔色交融中笔力当先的高超控制。也正是对笔道、笔势和章法结构的运动态性的不二选择,让孙博文的绘画具有强烈的写意性,而画面尺幅的大小开合和形象动静的自如张弛,让笔墨的写意性劲阔大度,冠大写意之实,当之无愧。

用笔墨书写与结体的有机结合在表现物象的时候体现出神妙的品格,长久以来是水墨画最高的审美旨趣,无数画家为此殚精竭虑、求此一生。传统的画品和画论也依此夯筑起了强大的美学范畴。然而,孙博文的艺术探索远不止于此——他的笔墨内涵包括了色彩,他的书写与结体的范围扩展并且覆盖了色的广大领域,以此实现着他在水墨疆域里视觉上的现代转型。

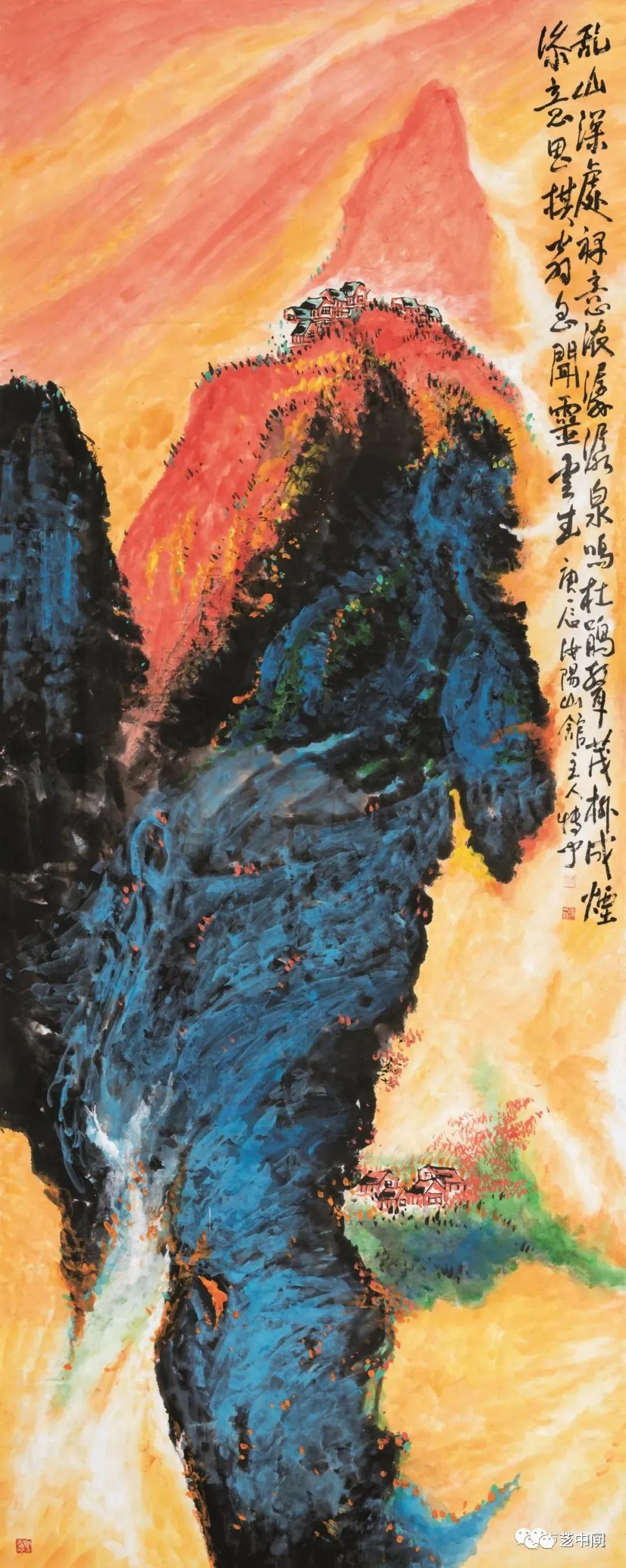

色彩,是孙先生上世纪90年代以后着力倾心的山水画创作给人最初和最直接的印象。它被高度主观化、高度鲜明化——在西画中已属当代语境的撞色,也被孙先生这位当时已五六十岁的水墨画家引入并交汇出绚丽的华彩篇章,这充分见证了孙先生对水墨艺术的开放性理解和山水画超现实性追求的拓展能力。高纯度的青绿、杏橙、胭紫,被泼洒、渲染和铺写在在山石云水之间,辅之以时而阔砺有力、时而点写游走的笔势墨线,雄健突兀却又合情入理,鲜艳中见性情,唐突里有内涵,俊逸高远的山水,有了高度的生命能量,走出了孙博文独步无双的墨色和溢彩。以《乱山深处生灵云》为例,杏橙色的用笔在满幅写染出经天通地的云水山岚之后,用顿促的笔锋点擦出橙红色的山形。更加精彩之处在于碎墨由淡而深、自小而大,带写和铺广为前景的又一耸峰,墨迹之间再穿插青绿和靛蓝的层染和扫抹,在提亮墨山的主观高光的同时,赋予形象结构的立体感。白垩颜料的最后铺擦和橙红的自由点撒,使整个画面对比中有穿插、色墨间见衔接、形色里存笔意,笔势、墨意和色感似违拗还整一,气脉一以贯之却犹显造型立像的视觉冲击力。

《乱山深处生灵云》2000年作 364cm×144.5cm

造型上,孙先生在当年同样另辟蹊径、出形入化。他在学生时期所受到的系统造型训练,加上改革开放后西风东渐的时代氛围的影响,要想在笔墨和色彩上有所突破,没有造型结构上变革的支撑,仅有皮毛的生气,无法表现出自由空间中形象在形体上的饱满。这也是此前许多画家如潘天寿强化笔墨的筋骨力量、如刘国松竭力泼彩的深浅浓度所努力追求的。相比之下,孙博文更在意也更放手于形体的塑造,他笔下的天地山川在薄薄的纸上更加具有视觉上的非现实性和超现实性。青山不再原有和实有,而是我之应有。巨大耸立的山体因为遒劲粗砺的皴笔而雄强,又因为旋转扶摇的体势而倔强。在他的画中,没有玉树临风,没有平渚薄云,有的是情满于山、意溢于海的豪迈,有的是视通万里、思接千载的超越。所有的山,一切的水,在孙先生的世界里,都被“想象”和“赋予”了无穷的能量,都被视为气脉相连的生命体而茁壮并且勃发。因而,它们在形体上犹如虬龙脱兔,总在聚集能量,总在将我们的视线牵引向画面的上方乃至画幅之外的更高处,总要用绚丽的色彩和生动的笔线所编织出的山体的厚实与丰盈,来唤起我们对其背后的无穷的迈入。

4、孙博文对山水画创作的视觉推进(下)

孙博文先生对山水画视觉形式的表现力的大跨度推进,也得益于他对传统绘画章法布局的创造性转化之后,融汇西方空间构图原则的创新性发展。这是他的后期山水画除了强劲的笔势、灿烂的色彩和雄崛的立峰这些更加有力的视觉元素之外,画面的整体空间还能持续不断地打动我们、萦绕不散的地方。换言之,笔墨、色彩、造型之外,整体空间结构的布局,也是他的绘画视觉表现力的重要组成部分。

从画幅的形制和边框看,孙博文的山水画多竖式立轴或条屏,空间布局从上而下大致呈远中近景,与传统宋式名作一脉相承,也与黄宾虹、张大千等相似。但,孙博文的大作总是尺幅更长,八米、十米的顶天立地之作颇多,让人惊叹他在狭小的室内环境里,在超出常人肢体活动范围的画幅面前,是如何能够掌控笔墨、色彩和造型上的协调关系。他不仅做到了,而且还形成了自己鲜明独特的布阵造势的特点。

一是他大胆地运用穿插,格外注重变化。首先是山形云水和天空的穿插。如《天边云重似火烧》中画幅上方的天边近在眼前,浓云重如火球,伸手可得;下端的近岸反倒墨冲色泼,犹如远方云蒸霞蔚;中段山涧流水尽头受阻,视觉上已成倒流之势。更有那斜木一两,以青蓝上对翻滚的火云,好不大胆。如此的姹紫嫣红、青蓝绿黄,在笔意的铺扫和色墨的交集之下,跌宕、咬合、附会,山非山,水非水,云非云,石非石,位置的颠倒,结构的重组,再生出全新的视觉真实和美感,令人叹为天作。

《天边云重似火烧》2001年作 360cm×144cm

二是他开拓一画双屏,创新章法布局。《烟云万象大泼彩》直接分为上下两屏,皆作高远叠嶂。上屏以传统写意之法勾勒山形,却敷色为天,用色为体,更在中景处横向涂色而成山峦连绵,在视觉上造成穿插至近景的突兀错觉。下屏以素描造型之法线勾山体,却敷色求氤氲,远峰留白存水气,中景体大色艳见明暗,竟与高远处云淡峰隐融会贯通,毫无违和之感。上下两屏,各屏中景物之间有变化,空间之中有穿插,画法上对比中求融合,实为两幅耐人寻味、兴意盎然的画中画。

分屏之中为画中画,而整件作品更是一件画中画。研读此画,我似如在与20年前孙先生创作此画时的心路对话,从画面的视觉构成读出了当年他研究对比中西绘画在平面上处理高、宽、深三维空间关系并力求融合创新的雄心和成果。作为那一代人中的一员,孙博文对传统绘画的热爱和修养,通过他早期中期的大量作品,毋庸置疑。同时,他又是那一代人中的另类者,因为他自信却不保守,自足却不满足,他的饱学和沃看,他的张望与思考,让他走得更远。百年来水墨画所暴露出来并且反复争论的问题和困境,正是他前行的动力。这幅画中有画又各有其画的作品,以山水为题,环环相扣,层层推演,实为一个系统的科研攻关课题,而他都能信手拈来,穿插自如,运用有度。整幅巨作,上下两屏,不用西式的拼贴和挪用,仅用石涛所言“一管之笔”,就分别出来,令人称奇;更以色系和笔意的呼应而浑然一体,叫人赞绝;终以率性的诗文书写,而将画面气贯通连,成自然自信之作。

《烟云万象大泼彩》2001年作 247cm×123cm

三是诗文书法尽意兴,笔势形态增图景。致敬传统的孙博文,画作中几乎每画必有诗文题写,意兴之盎然处,俯仰天地,穷尽天理,到处人心。然而笔势雄健多变、色彩烂漫生花、形体倔强蓬勃且位置开合洒脱的画面,形象夺人眼目,图式灿然新颖,已然别开生面,为何还要一路狂草、引诗成文呢?艺术之思,人生之悟,精神之越,天地之魂,由诗句抒发、引伸,自能补充画面,有相映成趣之美。而在我看来,孙博文酣畅诗文除生发想象之外,更是一种由书章文字编织成的传统经典图式,对画面空间的又一次拓展。《霞光万道入水中》(2002年),已然是一幅荡人心旋的现代感十足的水墨风景画,描绘的是青岛黄昏的海景,但画家却在画幅的上端另接一片素白,行云流水般写下“天作匡庐地为案,老翁写画难得闲。题首孬诗学李杜,不要工整只求禅。”画风与行草、图景与文意,各有所向,却在视觉形式上珠联璧合,卓然一体,不得不佩服老先生对画面空间布局的各种视觉元素高超而自信的驾驭能力。无独有偶,同样的诗句,在同一年,还被题在了《求禅天地间》上端的另接留白处。这是堪称画家问道求禅、直逼生命究竟的超现实性意义的代表作,画面形象几近抽象,犹如阴阳和合重生,气势非凡。如此的内化意象与那般的对景写生,固然在诗意的深处殊途同归,但两画皆刻意留白画外,诗文相同,足见先生早已超越了前人、他人恪守的题画诗“补画之空处”、“不可侵画位”的戒律,也走出了“画写物外形,诗传画中意”的常理,更把诗之文字形体之美,当作一种独立的视觉符号元素植入,既增添了整体画面的美感,又拓展了画面的空间层次。

《求禅天地间》2002年作 405cm×95cm

5、视觉优先的超现实性——孙博文山水画的现代转型

(一)从文化转型看孙博文山水画的价值

孙博文后期山水画创作鲜明的艺术特点和别开生面的视觉表现形式,是中国美术馆展览亮相以来,有目共睹的。他在山水画领域的视觉推进,对于水墨画特别是山水画创作,或者对于当今整个水墨艺术创作,具有怎样的价值,还需要我们从“现代化”这一20世纪全球性的视角出发,从中国文化的转型上来加以理解。

水墨画变革,是文化转型的组成部分,而山水画更是重中之重。从本质上讲,对于中国这样一个有着悠久历史和文化的国度而言,所谓文化转型,就是要面对近代以来因中西文化冲突而产生的种种困惑,正确对待外来文化,正确对待自身传统文化,从而树立起健全的文化心态。

从历史的角度看,中国文化的转型,从鸦片战争以后,就已经开始起步。但是直到1919年五四新文化运动,思想文化界才出现了百家争鸣的新时期,各路西方思潮在涌入我国的同时,传统思想文化才不断被重新评估和阐释,新旧思想文化冲撞、交锋并各有调整。这其中,历经新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设,直至改革开放后新时期和新时代的社会主义经济建设和发展,真正意义上的现代文化转型,还没有完成。应该看到,水墨画在五四新文化运动以来这百年中面对中西文化带来的冲突、反思、吸收,艰难地变革和发展着,其结构、内容和形式也在更新中,尽管我们离文化复兴的目标越来越近。同时还应当清醒地认识到,由于“中国美术的现代化既不可能是西方现代艺术简单的横向移植,也不是从传统到现代的纵向单线,而是整体的多向度多维度的立体构架。在总体性质上,它既是中国的又是现代的,或者说,民族身份和现代精神同时并举,体现着文化自觉。”[7]多向度多维度的立体构架,意味着百年来水墨画的现代变革,不是线性的环环相扣的单一演进,而是不同阶段同时存在着多条变革演进的路径,它们相错展开,共同探索和发展。弄清这一点至关重要,因为这既是包括水墨画和山水画在内的中国文化的复杂性,也是其特殊性。

《乘月天水合》2001年作 144cm×361cm

举改革开放后我们对水墨画概念的认识和评价为例。按照艺术形态发展,划分为“传统水墨”、“学院水墨”、“现代水墨”和“当代水墨”。[8]除此之外,像“新水墨”意在有别于“传统水墨”和建国后长期统称的“新中国画”,像“实验水墨”和“抽象水墨”意在区别于“传统水墨”、“学院水墨”和“新中国画”,其目的都在于强调水墨画的现代和当代文化诉求,都大致可以归于“现代水墨”和“当代水墨”的划分之中。在上世纪1980和1990年代交替之际和1990年代,还出现过以艺术家主体文化心态为表述的“新文人画”,以城市发展主题为对象的“都市水墨画”,基本也可以归于“现代水墨”和“当代水墨”之中。至于当下几乎年青一代专属的“新新水墨”和“新工笔”,则更多的是突出了其对改革开放后四十年来这些水墨画现当代探索的反思和反拨,其对应的不仅是年龄和代际上的差异,而且有社会和文化上新的时代背景。

列举水墨画这几条相错展开又同时存在和发展的线索,旨在强调对孙博文这位生前长期生活创作在地方基层、活动范围和声名有限的山水画家艺术成就的评价和定位,一是要从上述百年水墨画山水画出现困境的具体层面即缺乏视觉形式的表现力着眼,二是要根据他的游学经历和创作年代兼顾其与同代其他著名艺术家的比较,三是要发掘和阐述他在视觉上的上述推进即是传统向现代转型呈多向度多维度态势的一个佐证。

(二)从视觉优先看孙博文山水画的现代转型

孙博文先生和黄秋园先生、陈子庄先生一样,都是在六十多岁就离开了人世,但是他留给世间的大量力作,终于在近期被人们开始真正发现和重新认识。他在笔墨、色彩、造型、构图上的推进和变革,他对画面视觉元素的大胆调遣和穿插,以及对视觉形式的符号化和观念化的自由使用,都一次次地将传统水墨的视觉表现力推升至新的高度。正是他这种视觉优先的自觉意识,使他在同龄人中,第一个真正站在了山水画观念化的大门口。

在与孙博文年龄相近的同代人中,同样以水墨为媒介创作山水并卓有成就的当属贾又福。他在1980年代中后期创作的《太行铁壁》、《无声诗》、《山岳之声》、《大岳呼声》、《太行丰碑》[9]等,让他在水墨山水画界蜚声遐迩。他的师承十分清晰,老师李可染对墨的发展在他的创作中进一步强化,他把学院造型写生和素描的功底、油画的光影效果和明暗关系、独特的顿挫皴法等明确地运用在塑造北方太岳的雄强巍峨,形成了立体感很强、注重几何构成的厚重水墨山水图式。身为名校教师,这种画风和思路,带动影响了许多人,如军队画家邱汉桥。贾又福先生的创作之所以成就突出,是因为到他这里,开始重视水墨画在改革开放新的时代背景下与西方绘画相参照而生的图式和图像元素,这在以往的水墨画家那里是不曾思考过的。为了改变中国画坛工笔淡彩的清雅味、工笔重彩的装饰性、黑白写意的视觉空泛感,贾又福从生活出发,从学习和吸收入手,创新出自己的艺术面貌,成为近几十年来山水画领域的佼佼者。

《袖卷红云水上生》2001年作 143cm×360cm

对于当时广大的同代人来说,水墨画若“一味”追求工整、立体和厚重的雄强,则有失笔墨共识性的自由、潇洒和变化,似与长期以来的文人气质有异。几乎在同时,由刘国松先生还乡省亲带入激活, 写意泼彩在山水画创作中颇有热度。笔墨的写意性接着很快与中国画的底线联系了起来,甚至于在工笔画的创作中,艺术家们都反复强调自己是追求工写结合,意在笔先,笔工但意写。

孙博文先生山水画的变化、成熟和巅峰阶段,与当时同龄人山水画这样的整体状态在时间跨度上是基本吻合的,这说明他虽未在京师或沪上,亦未居金陵,但视野开阔,敏感且思维极度活跃。这也正说明他在1990年代中期至2003年离世的几年里创作出如此巨量的作品,实是对当时山水画坛这几个探索方向做出自己的参与、对话和回应。他坚持着山水画自元以来长期秉承的写意方向,坚守着笔墨的底线,但在笔墨与色彩的关系上,在色彩种类的使用范围和力度上,在笔墨与造型、色彩与造型的结构上,在造型与构图布局的空间上,在诸如诗文书法与画面形象的并置上,都富有今天看来追求画面视觉表现符号化和观念化的显著特征。和贾又福先生一样,他充分认识到水墨画在视觉表现力上的不堪,但他却从自己长期习得的经验出发,将这种经验推至到客体化的位置上来加以思考和重新检视,同时对照外来文化,找到正确对待传统文化并扬长避短的方法。现在看来,他的方法所创作出的作品,在这么短的时间里能够得到美术理论和批评界的高度关注和认可,说明这是一条转型的新路,为我们探索和建构水墨山水画新的视觉气象,树立了典范。

《登高看云低》2001年作 358cm×144cm

(三)从超现实性看孙博文山水画的现代转型

艺术史和哲学史告诉我们,古人画笔下的山川,不是作为物理实存的自然,而是作为概念而存在的“山水”。这是所有从传统起步的山水画家皆知的。那些在古代尚未被社会化的自然,其实是先人们寻找超越社会之外的场所。因此,山川作为“山水”在古代传统画家那里是被长期“想象”和“概念”化为超现实性的。

既然“山水”不是作为物理实存的自然,因此也就不是被观看的风景。欣赏者所有的观看和画家所有的形象表现,其实真正的目的在于提示人们超越这种形而下的“观看”和技术性的“表现”。也就是说,在山水(画)里,人们所有观看到的和画家所有想表现的,诸如浓淡干湿、笔意笔势等等,无论重彩华滋还是萧疏荒素,皆是为了证明其本身的有限和可尽,只是为了提示人们山水(画)背后包含着一个无限而无穷的存在,它是时间中的空间和空间中的时间,是一个自有而非他因的不断演化的存在,含有道的全部意义,即“道法自然”。而这含道之自然乃人无法完全理解和把握,因为它以空间中大地和天空、江河与湖海而显现,所以它不属于任何人,它是超越的。它又因为富有时间而超越了社会、历史和政治,所以它是不朽的。这就是传统哲学深刻影响下的水墨山水画的究竟。这也就是水墨山水画视觉弱化的根本。这是一把双刃剑。

《万壑竞春》2002年作 786cm×144cm

我们兴奋地看到,孙博文先生后期大气磅礴的山水是盎然奋进的,也是挣扎脱茧的,但绝非以往逃逸出世的。以艺术中的山水去拒绝社会历史和政治,以山水去拉远与世俗的距离,或者拉近与超越性的距离,这是长久以来人们对传统山水(画)超现实性的思维定式,是想象和概念化的产物。在孙博文的笔下,山水(画)也罢、山川也罢,它的超越性绝然不是传统的逃逸之地,而是代表不变与万变的时间上的永恒性对人的召唤。从1990年代中开始,他意识到山水(画)对人的召唤,将山川自然与自己本心相对照,于是喷涌而出的山水(画)蕴藏着可以超越的内容,而不再像古人、前人和许多的同代人那样,只是风景或者心境的表象写照,只是一种审美情趣的寄托。所以,我们看到即便是这一百年来,在通常情形下,有多少画家一味不明就里地以“形而下”和“技术性”的山水(画)超现实的方式去接近自然的超越性,其实是无法实现意识上的超越性的,因为超现实性终究不是超越性。

许许多多的山水画家穷其一生,均止步于此,即逃逸或隔世或寄情,而并非超越。这是水墨画山水画难有突破而入当代的根源。孙博文先生有意识地摆脱这把双刃剑的魔咒,平衡两者之间的关系。在他后期山水(画)中,艺术的超现实性接近自然的不朽和超越性。他的一个突出点是,艺术的超现实性不仅尊重传统,更洞察艺术之变的要求所在,加入自己的体认和取舍(用笔势的写意性带动主观色彩、大胆造型、书法题跋等等)。他的山水,纵然放达甚至不羁,但终究是人的山水,哪怕画面中常常没有了人的踪影。

孙博文后期的巨作,在画眉的诗文中常常禅机四处,但仍然是由己而发,为人而生的,这也正是他积极人生、色彩四溢的显现。在人之外的世界,即使是无限而且无穷的,也是无意义的。反之,人的世界虽然有限,却是一切存在具有精神意义的根据。孙博文的许多力作,由写意出发已然走向了强烈的表现,由主观的山水已然奔向了天宇和非现实,但其背后的依托和支撑,依然是对自然深深的眷顾——画面的一切都是为了亘古永恒的自然,而它的不朽是因为有人的存在,有孙博文的存在。因此,孙博文用其所有的心力,完成其山水(画)与自然的合一,为我们提供了艺术的超现实性在存在论意义上向自然的不朽致敬的现代转型案例。

《涅槃》2001年作 358cm×143cm

(四)山水画的现代转型:过程与性质

孙博文在视觉优先的原则导引下对山水画视觉形式的表现力等展开的全方面探索,赋予了山水画在当代一种新的超现实性,而这即是他山水画现代转型的一个重要标志。

需要格外注意的是,文化转型既是宏观的社会政治经济科技转型的产物,存在一个或长或短的过程和时代跨度,也是微观的个人或群体创作生产的具体环节、元素、材料和媒介转化的产物。我们不能简单地以中国美术现代化尚在过程中为由,来否认对中国美术现代转型的性质上的表述。过程和性质虽然有别,但由于前述中国百年来水墨画的现代变革,不是线性的环环相扣的单一演进,而是不同阶段同时存在着多条变革演进的路径,它们相错展开,共同探索和发展,使得包括水墨画和山水画在内的中国当代文化具有特殊性、复杂性和混合性,因此过程的规定和质的规定,非定性和定性之间,其实是不断变化和相互补充的。

对过程中某个或某群艺术家在作品中推进、创新时出现的视觉上新的特点和特征的发现和整理,即是对转型性“质”的接近,即是对“性质”的一种生动还原、提炼和概括,即是提供“性质”的征兆和底料。而真正转型何时来到和完成,其实是后人历史的再次和不断的总结。可以想见的是,从发展的角度讲,即使有静态的定性“特征”、“性质”,也不是一陈不变的预设,而是发展、变化和不断丰富、补充的。这才是符合历史发展的客观规律的。

正是出于这样的认识,对孙博文先生上述视觉推进的梳理,就是当下的“质”的表述。这种表述,即“视觉优先的超现实性”,的确是以文字和概念的形式出场的,但绝非仅仅停留在“观念”和“思想”的层面,而是指向艺术家对山水视觉语言形式的表现力和表达方式,指向艺术家观念外化、视觉化的一系列事实——笔墨、色彩、构图、造型,等等,这些才是孙博文实现山水画现代转型的关键实存。

《柳拂红云三月天》2001年作 360cm×144cm

6、孙博文艺术创造的启示

孙博文先生离开人世已近二十年,他的大写意泼彩山水,按照上一章第一节中形态发展来划分,应该归为“现代水墨”,但是从前述中国水墨艺术的复杂性和混合性以及交错展开、同时存在并发展的事实来论,他的艺术实践对于今天我们认识和理解水墨这门传统艺术的走向,对于我们应该建构什么样的当代水墨艺术,具有重要的启示。

我们的祖先因为在自己的艺术观中包含丰富的自然意识而彪炳古代世界艺术史。在今天全球化背景下和当代艺术注重气候、环境和自然的趋势中,我们如何运用当代国际化的视觉语言和材料,将祖先在人与自然意识方面的贡献转换和提取出来,形成符合当今艺术方向的新的视觉形象和风格,将是我们与西方艺术跨越彼此因为历史和现实的种种原因而形成的隔阂和错位,在完整的艺术观视野中相互吸收和融合的最好途径。

什么是当代国际化的视觉语言和材料呢?回答这个问题之前,我们先来看看我们长久以来了解和使用的视觉语言系统。中国传统山水画并不刻意再现具有具体时空特点的自然风光,但是借助于“三远法”对视线的自由推移、皴法对山石肌理向背的表现、线条起折转承的轮廓书写,却能够以一种高度诗性化和节奏化的画面形象去洒脱地抚爱和流连它。甚至于,我们的先人还发明了“卧游”山水的审美方式。从当代的角度看,要理解和欣赏这种高度内心化、意象化和“人格化”了的审美形象,需要经年历久的研磨和修炼。这不仅对西方人,就是对于今天的中国人来说,都有着很高的审美能力要求,很难成为当代普通人能够分享的对象。

《碧天如水白云轻》2002年作 442cm×144cm

那么,西方艺术是否代表了当代国际化呢?文艺复兴以来逐渐成熟的现代西方风景画,在审美经验的传递方面同样存在着无法与今天时代相协调的局限性。“现代西方风景画的方法,一般反映了一种分离的、外在者的景观经验模式”,它无法表现“一种参与的、内在者的经验模式”,无法显示出“主客体之间的交互关系”。[10]在焦点透视法则支配下创作的风景画,把人置于画作前方的外边向内张望,人只能一个片段一个片段地观看,最终在脑海里获得画面的整体全面意象。于是,“他对这无穷空间的态度是追寻的、控制的、冒险的、探索的。……而结果是彷徨不安,欲海难填。”[11]西方长期的实证科学在原则上排斥了一个人面对命运攸关的根本变革所必须立即作出回答的问题:探问整个人生有无意义。

归根到底,艺术能否具有当代国际化的视觉语言形式,涉及人在与人和非人的周围世界的相处中能否自由地自我决定的问题,涉及人能否自由地在他的众多的可能性中理性地塑造自己和他的周围世界的问题。我们已无法回到我们的祖先曾经在农耕时代创造的悠然自得、轻灵飘逸的自然山水之中,我们也无法再固执地一遍遍简单重复营造这高度“人格化”意象的书写性笔墨技巧,我们该如何去表达我们对生活其中的当下自然的感受呢?

《日月新天》2002年作 416cm×96cm

孙博文先生在他的同代人中,在二三十年前,对中国传统山水画的前所未有的视觉开拓,让我们坚定要用内在者的视界角度来看待和表现自然的同时,必须在水墨画的视觉表现力上广泛吸收各种优秀的养分,提高其视觉表现的广度、深度和张力,只有这样,源自东方传统又融汇了当下感知的艺术精神,才能够更加清晰和广泛地在世界范围内与人分享,赢得不同文化的人们在视觉层面的理解和认同,而不是固执于本民族历史上独有的笔墨语言。

西方历史上形成的自然观和对自然的艺术表现,给自然本身和人本身带来的严重负面弊端,让我们看到了人类艺术的共同方向上,需要有不同的表现方式,而孙博文在当年创作中所传递的艺术主张和创作理念,对于我们今天依然具有深刻的启示,那就是,所有的艺术创作,都应该重新和不断调适人与自然的相互关系,这种关系既不是像西方风景画中的人已经被风景化了,成为风景的点缀,也不像中国山水画中的山水被高度概念化、空泛化,成为少数人的智力游戏,而是人与自然共在同构、双向化合的平衡和共生关系。

追想二三十年前孙博文先生在他面对的众多可能性中义无反顾地选择自己的视觉表现方式来塑造自己,同时也塑造了他和作为世界的自然的关系,这足以证明水墨山水画具有长久的生命力,只是需要有笃定的信心和敏行的勇气,更需要有宽阔到海纳百川的胸襟。青山不负人,只是未到时。博文先生安息,您俯仰天地、筑艺攀登的身后,必将有更多的后来者,也必将绘制出更加壮丽的图画。

(文/高岭,天津美术学院教授、著名艺术批评家、美术学博士、策展人)

《群芳满园》2002年作 411cm×143cm

[1]尚辉×生命的泼写——孙博文泼彩大写意山水画的齐鲁风采[J]×美术观察,2020年,第12期。

[2]康有为×万木草堂藏画目×序[M]×转引自《20世纪中国美术批评文选》×石家庄:河北美术出版社,2017年:第71-72页。

[3]徐悲鸿×中国画改良之方法,选自《徐悲鸿文集》[C]×转引自《20世纪中国美术批评文选》×石家庄:河北美术出版社,2017年:第77页。

[4]陈独秀×答吕澂(美术革命),选自《陈独秀文章选编》[C]×转引自《20世纪中国美术批评文选》×石家庄:河北美术出版社,2017年:第77页。

[5]高岭×自然的第三种状态——当代文化语境中的自然及其艺术表达[J]×美术研究,2012年,第3期。

[6]高居翰×气势撼人:十七世纪中国绘画中的自然与风格[M]×生活×读书×新知三联书店,2009年

[7]郑工×演进与运动:中国美术的现代化[M]×南宁:广西美术出版社,2002:61

[8]殷双喜×从现代到当代:全球文化视野中的中国当代水墨[J]×文艺研究,2014(01)

[9]贾方舟编×贾又福画语录[M]×台北:雄狮图书股份有限公司,1989:99-101、103、109。

[10]史蒂文·布拉萨×景观美学[M]×北京:北京大学出版社,2008:58。

[11]宗白华×美学与艺境[M]×北京:人民出版社,1987:260。

(来源:艺中间、丁火画廊)

画家简介

孙博文(1938——2003),名九学,字博文,号汝阳山人,1938年出生于山东莱阳穴坊镇西富山村,辛亥革命老人、中央文史研究馆馆员孙墨佛(曾任大元帅府参军)玄孙,北派山水画大师孙天牧曾孙,师从关友声、黑伯龙、王企华、陈凤玉诸先生。1958年考入山东艺术学院,1963年毕业,毕业后主动奔赴莒南县文化馆从事基层艺术文化的组织和教育工作。1978年,孙博文离开莒南回到故里莱阳,最终定居青岛。1979年,孙博文拜莱阳籍著名画家崔子范为师,将崔子范简笔大写意花鸟画技法移用到山水画上,从而开始自创山水新貌。后又研习张大千先生泼彩泼墨画法,融合创新,独成一家。

孙博文先生一生致力于中国画的探索和创新,集诗书画印于一身。作品无论是巨幅大构,还是斗方小品,均笔墨雄健,气势磅礴;画面率真自由,流光溢彩;特别是晚年创作了大量宏篇巨制,尺幅之大,数量之多,完全突破了正常的观看路径和思维模式;题材之丰富,用色之绚烂,又完全颠覆了中国山水画的历史积淀和传统概念。孙博文先生的艺术成果是很特殊的,他对中国画大写意传统的发展做出了突出贡献。

2002年5月,孙博文先生在北京军事博物馆举办个人书画展,受到了新闻界、美术界的关注。

2020年11月12日,“淋漓华章孙博文艺术展”在中国美术馆开幕,一批孙博文大尺幅的作品展现。让观众进一步认识这位生前不求闻达,画坛了解不多的画家。

2021年6月6日——17日,“淋漓华章孙博文艺术展”在山东美术馆再次呈现,集中展出孙博文生命晚期的中国画作近60幅,并围绕此次展览连续召开三次学术研讨会,先后有近百位专家学者,从全国各地赶赴山东美术馆参加此次研讨,这在山东美术馆乃至全国都是史无前例的。