元末明初的画家王履,因《华山图》而著名。《华山图》是一本册页,又名《华山图册》,其中有画40帧,加上诗文共66帧。王履去世后不久,《华山图》便流散了。但是,历经五百多年之后,《华山图》还能满血复全,现分别收藏于故宫博物院和上海博物馆,这不能不说是个奇迹。

《华山图》是中国绘画史上少有的大规模的对景写生,王履用绘画和诗文记录了自己登华山的见闻感受。他为该图册写的《华山图序》,具有极高的理论价值,成了中国美学的经典文献。我是20世纪80年代中期从叶朗的《中国美学史大纲》中读到这个序的前半部分,(注:关于王履《华山图序》的分析,见叶朗:《中国美学史大纲》,上海:上海人民出版社,1985年,322—325页。)“20世纪90年代跟随叶老师编注《中国历代美学文库》时,读到了这个序的全部,此后又反复读了多遍,越发感觉到王履思想深邃。序中讲到绘画“意”和“形”的辩证关系尤其精彩,绘画既要状形,又要达意,如何来解决“形”与“意”之间的矛盾呢?王履采取的方式是,将矛盾的双方安置在不同的时间阶段,令它们互不相见,于是就避免了冲突。具体来说,就是先通过观察来解决“形”的问题,再通过酝酿来解决“意”的问题,最后借助机缘巧合或者刹那顿悟将二者统一起来。这篇小小的序言,从思想深度和清晰度上来讲,超出许多长篇大论,值得深入研究。

一次偶然读到《王履 < 华山图 > 画集》,发现王履亲手书写的《华山图序》,才知道它本名《重为华山图序》(简称手书本,图1)。

图1 王履《重为华山图序》手迹

在序中,王履提到他“麾旧而重图之”,由此可知他画了两遍华山图:第一遍是对景写生,解决了“形”的问题,但没有解决“意”的问题,也即“意犹未满”。第二遍是反复存想酝酿之后,因“闻鼓吹过门”的激发而顿悟所得。鉴于王履画了两遍《华山图》,第一遍已被他自己毁掉,对于第二遍绘就的《华山图》,用《重为华山图序》这个题目作序,似乎更加合适。

我喜欢书法,碰到好的作品就会心追手摹。王履书法清秀,读起来真是一种美的享受。当我读到“苟非华山之我余余其我耶”的时候,我都不敢相信自己的眼睛,因为我明确记得这句话是“苟非识华山之形,我其能图邪?”这两句之间的差别是如此之大,完全超出了笔误的范围。由手习惯了美学史上通行的版本,我开始怀疑王履手迹的真实性。王履手迹中的这个句子我怎么也读不通,尤其是第二个“余”字是用一小点来代替的,就更容易引起其他的猜想。用小点来代表写前面重复的字,本来是汉语书写的常识,由于这个句子怎么也无法读通,就不由得你其他的猜想。

从电子版《四库全书》检索到《重为华山图序》的几个版本,发现在最早的《赵氏铁网珊瑚》(简称铁网珊瑚本)中,那个小点还真是代表“余”字。薛永年在介绍王履绘画的小册子《王履》中,将这个句子读作“苟非华山之我余,余其我邪?”(注:薛永年:《王履》,上海:上海人民出版社,1983年,41页。遗憾的是,薛先生将“大而高焉,嵩。小而高焉,岑。……”错断为“大而高焉。嵩,小而高焉。岑,……”后面接着错了一串。)现在的问题是:究竟是谁改了王履的原文?中国美学史的著述中为什么都采用改过的文本?

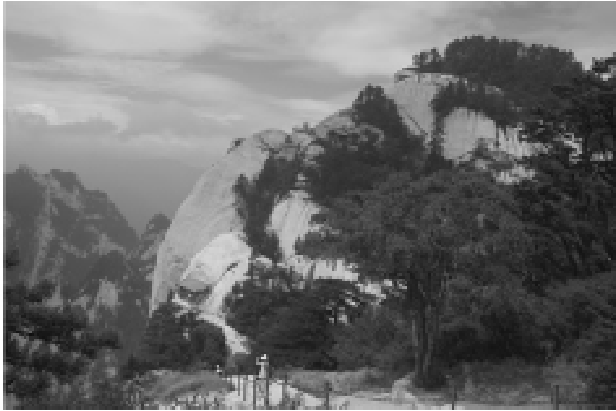

华山图册之《龙潭》

华山南峰东面

图2-1 金鑫用《华山图册》中的图像与华山实景照片做的对比

我在俞剑华的《中国画论类编》中找到了源头。该书收入王履的《华山图序》和《画楷叙》,把它们放在《畸翁画叙》的大标题下。《中国历代美学文库》明代卷上册收录该序时,注明“据《畸翁画叙》本,亦参照《艺苑掇英》第二期影印以校”。(注:叶朗总主编:《中国历代美学文库》明代卷上,北京:高等教育出版社,2003年,24页。)我怎么也没有找到《畸翁画叙》的版本(简称畸翁本),我猜想它有可能是俞剑华给王履的两篇文章安的名字,王履号畸叟,于是就有了《畸翁画叙》,其实并没有什么《畸翁画叙》版本。看来当初编注王履文献的同事偷懒了,用了《中国画论类编》的文字做底本,并没有找更可靠的版本,也没有像他标注的那样,根据《艺苑掇英》刊出的图片做了校改,尽管叶老师反复强调不能用《中国画论类编》的文字做底本,而且至少要找到两个版本做参校。

俞剑华没有注明他所依据的版本,但是从所录文字来看,或许他采用的是《御定佩文斋书画谱》(简称佩文斋本)。《佩文斋》本又依据了铁网珊瑚本。据《四库提要》,《铁网珊瑚》旧题朱存理撰,经考证认定是“赵琦美得无名氏残稿所编”,因而命名为《赵氏铁网珊瑚》。无论残稿是否为朱存理所编,其成书都应该早于赵琦美的再次编撰,时间大约在明朝中期。《铁网珊瑚》是目前见到的《重为华山图序》的最早版本。同时,与佩文斋本差不多同时代的卞永誉编撰的《式古堂书画汇考》(简称式古堂本),所录文字与铁网珊瑚本大同小异。再加上手书本与铁网珊瑚本和式古堂本基本一致,由此可以证明佩文斋本改动了铁网珊瑚本中的文字。经过四个版本的互校,发现它们有十余处不同。”(注:参见彭锋:《重读 < 重为华山图序 > 》,载《南京艺术学院学报(美术与设计)》2018年第2期,1—3页。)

校勘的结果显示,手写本、铁网珊瑚本、式古堂本基本相似,佩文本与畸翁本基本相似。由此可见,导致《重为华山图序》文字变化的关键在于佩文本。从这些变化来看,佩文本是有意改动了铁网珊瑚本的文字。究其原因,可能是佩文本的编校者为了文本更加通畅易懂。其他的改动对于文意并没有太大的影响,但是将“苟非华山之我余余其我邪”改为“苟非识华山之形我其能图邪”,就有可能让读者错过王履的一个重要思想。

华山图册之《山外》

华山远景

图2-2 金鑫用《华山图册》中的图像与华山实景照片做的对比

“苟非华山之我余余其我邪”这个句子真的读不通吗?按照薛永年的断句,这句话读作“苟非华山之我余,余其我邪?”难道这句话不可以读成“如果不是华山使我成为我,我会是我吗?”为此我请教了古汉语专家杨荣祥。杨教授表示完全可以这么理解。他从专业的角度告诉我,尽管这种用法不太常见,但并不是没有这种用法,《庄子》中就有诸如此类的用法。杨教授还表示,原来的文字比改过的文字境界高多了!我不是研究古汉语的专家,不能深究这里的词语的用法,何况汉语特别灵活,不容易总结出规律来。

对我来说,只要能将意思说得通顺就行。就像孟子告诫我们的那样,在解说《诗》的时候,要做到“不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之”(《孟子•万章上》)。

事实上,除了阐明“形”与“意”的辩证关系之外,《重为华山图序》还有一个重要内容,那就是阐明“我”与“宗”“常”与“变”之间的辩证关系。王履依据自己对自然的切身感受,对时人推崇的家数发起了挑战:

斯时也,但知法在华山,竟不悟平日之所谓家数者何在。夫家数因人而立名。既因于人,吾独非人乎?夫宪章乎既往之迹,谓之宗。宗也者,从也。其一于从而止乎?可从,从,从也;可违,违,亦从也。违果为从乎?时当违,理可违,吾斯违矣。吾虽违,理其违哉?时当从,理可从,吾斯从矣。从其在吾乎?亦理是从而已焉耳。谓吾有宗欤?不局局于专门之固守;谓吾无宗欤?又不大远于前人之轨辙。然则余也,其盖处夫宗与不宗之间乎?(注:卢辅圣主编:《中国书画全书》第四卷,上海:上海书画出版社,2009年,665页。)

在这段文字中,王履对“从”做了独特的理解:“违”(违背)也是“从”(顺从)。在王履看来,理当违则违,理当从则从,这才是真的“从”。因此,“从”是从我,但更是从理,从自然。王履反对一味为了违而违,为了从而从,而不管理是否当违,是否当从。这种态度,让王履一方面不局限于家法,另一方面又不远离家法。由此,王履认为他是“处夫宗与不宗之间”。这里所谓的“宗与不宗之间”,一方面指介乎宗与不宗之间,也就是说既不完全背离家法,也不完全固守家法,而是部分违背家法,部分遵循家法;另一方面指该违背家法时就违背家法,该遵循家法时就遵循家法。违背家法时可以彻底违背,遵循家法时可以完全遵循。王履的文本中这两方面的意思都有,尽管它们有所不同。总之,宗与不宗之间,表明的是没有一成不变的规则与方法。究竟是宗还是不宗,得根据实际情况来做判断。

王履为什么要采取宗与不宗的态度呢?为什么不采取一种方法一以贯之呢?原因在于他对自然有自己独特的理解。在王履心目中,自然没有规律,只有个案。他以山为例,做了如下的阐发:

且夫山之为山也,不一其状。大而高焉,嵩;小而高焉,岑;狭而高焉,峦;卑而大焉,扈;锐而高焉,峤;小而众焉,岿;形如堂焉,密;两相向焉,嵚;陬隅高焉,岊;上大下小焉,巘;边焉,崖;崖之高焉,岩;上秀焉,峰;此皆常之常焉者也。不纯乎嵩,不纯乎岑,不纯乎峦,不纯乎扈,不纯乎峤,不纯乎岿,不纯乎密,不纯乎嵚,不纯乎岊,不纯乎巘,不纯乎崖,不纯乎岩,不纯乎峰,此皆常之变焉者也。至于非嵩、非岑、非峦、非扈、非峤、非岿、非密、非嶔、非品、非嫩、非崖、非岩、非峰,一不可以名命,此岂非变之变焉者乎?彼既出于变之变,吾可以常之常者待之哉?故吾不得不去故而就新也。(注:卢辅圣主编:《中国书画全书》第四卷,665页。)

在这段文字中,王履区分了山的三种形式:一种是“常”,一种是“变”,还有一种是“变之变”。借用黑格尔的术语来说,“常”是正题(thesis),“变”是反题(antithesis),但是“变之变”并不是它们的合题(synthesis),而是在根本上与它们全然无关。“常”与“变”尽管相对,但仍然有关,仍然可以通过相互对照来理解。但是,“变之变”与它们都不相同。“变之变”没有任何规律可言,找不到任何现成的名字来称呼它,是一种无法命名的存在,它只是兀自存在,不由分说。如果说王履的思想有点像黑格尔的辩证法的话,王履的辩证法更加激进,是一种不妥协的辩证法。它没有“合”,只有不断的“反”,直至抵达事物本身。

对于这种无法命名的存在,我们不能依据以往的任何家数、规则、概念,甚至经验来理解它,只能从当下遭遇中去领会它。为了领会这种无法命名的存在,我们必须放弃已有的家数、规则、概念,甚至经验,放弃任何现成的东西,毫无包袱地投入新的遭遇、新的体验之中。正因为如此,王履说“吾故不得不去故而就新也”。

去故而就新的我,就是“新我”。如何才能得到“新我”?与“去故而就新”的“新我”相应的是“变之变”的“新物”,因此得到“新我”的途径,就是与“新物”遭遇,用“新物”来激发“新我”。就“新物”和“新我”都无法用现成的名字来称呼它们来说,王履这里的思想与西方现象学追求的“回到事物本身”有些相似。

现在,让我们回到“苟非华山之我余,余其我邪”这个句子上来。华山对于王履来说完全是“变之变”的“新物”,让他大开眼界。华山将王履从以往的家数中解放出来,让王履找到了“新我”,或者说回到了“真我”。从这种意义上来说,这个句子不仅句意明了,而且承上启下,开启了下面要讨论的话题。如果将它改成“苟非识华山之形,我其能图邪?”不仅文意过于浅近,而且与前面的内容重复了。

华山之所以能够让王履回到“真我”,一个重要的原因就在于,攀登华山带来的巨大的身心震撼,让王履完成了一次现象学还原。所谓现象学还原,根据约翰•科根(John Cogan)的解释,是一种经过震撼而将已有的知识和概念彻底抛弃之后的经验,这种经验让我们遭遇事物本身,也让我们作为自己本身而存在。科根说:

存在一种这样的经验,在这种经验中,我们有可能在不携带现有的知识和先入之见的情况下遭遇世界。在这种经验中我们的“知道”,与我们在日常生活中所拥有的“知道”完全不同。在日常生活中,我们带着现有的理论和“知识”与世界相遇,我们的脑子在我们介入世界之前已经武装起来了。然而,在这种震撼的经验中,我们日常的“知道”与我们在震撼经验中的“知道”相比,被表明是一种苍白的认识论上的冒牌货,相较而言沦为单纯的意见而已。(注:John Cogan, “The Phenomenological Reduction,” in Internet Encyclopedia of Philosophy, https://www.iep.utm.edu/phen-red )

在日常经验中,我们充满了未经检验的先入之见,这些先入之见造成了我们洞见事物本身的遮障。经过强烈的震撼之后,这种遮障得以祛除,于是我们得以洞见事物本身,同时回归自我本身。我们读王履游华山所写的笔记,可以看到他遭遇的惊恐简直是无以言表。在《始入山至西峰记》中,王履写道:

抵前厓,迳忽断。岩峻削无可为迳者,即厓腹缀小木如彴。当绝谷之上,凡三接始及径,缫亦横缀岩腹。余目焉迹,未及而先痿矣。遣四人前度,虑逼吾后以振也。余趦趄握缫寸进之,闭听视,一步歇半,木吚轧鸣。东野登阁,尚称脚脚踏坠魂,吾今何称哉?因自咎以亲肢履此险,其孝安在?昌黎恸哭遗书以诀者,即此非欤?……二仆先句示所以登,余匍匐踵其后以式,大喘不自禁,因而布伏岭背,窃窥其旁,则深不见底,安知其几千仞,但松头戢戢,出没苍烟中,万峰罗拱,向背高低,斜正起伏,若翠浪汹涌相后先,秀不可状,风飒尔有声,众籁齐作,沓荡奔激,远近胥应。忆登者言,遂胆掉股栗不能动。(注:卢辅圣主编:《中国书画全书》第四卷,661页。)

华山图册之《避召岩》

华山避召岩

图2-3 金鑫用《华山图册》中的图像与华山实景照片做的对比

王履游华山的大惊大恐,唤起了他的大彻大悟。是华山之行给了王履以“真我”,也让他看见了“真物”。在《宿玉女峰记》一文中,王履写道:

余学画余三十年,不过纸绢者辗转相承,指为某家数某家数,以剽其一二,以袭夫画者之名,安知纸绢之外,其神化有如此者?始悟笔墨之不足以尽其形,丹碧之不足以尽其色。然是游也,亦非纸绢相承之故吾矣。箕踞石上,若久客还家而不能以遽出也。(注:卢辅圣主编:《中国书画全书》第四卷,664页。)

在文字整理完成之后,王履写道:

余自少喜画山,模拟四五家余卅年,常以不得逼真为恨。及登华山,见奇秀天出,非模拟者可模拟。于是屏去旧习,以意匠就天出则之。虽未能造微,然天出之妙,或不为诸家畦径所束。虽然,李思训果孰授软?有病余不合家数者,则对曰:只可自怡,不堪持赠。(注:卢辅圣主编:《中国书画全书》第四卷,674页。)

王履关于“我”的论述,在石涛的《画语录》那里得到了回响。尽管《重为华山图序》篇幅短小,但是就思想深度和清晰度来说,它完全可以比肩《画语录》。

王履在去世之前,集中全部精力和能量完成了《华山图册》的创作和编订工作。在此之前,王履撰写过几部医书,现在还有《医经溯洄集》存世。但是,从王履的行为来看,这些著作都没有《华山图册》重要,它几乎是王履拿自己的生命换来的。除了冒死登上华山之外,王履还克服生命临终时的病痛和虚弱来完成《华山图册》。王履写道:图未满意时,欲重为之,而精神为病所夺。欲弗为之,而笔力过前远甚。二者战之胸中,久不决。弟立道谓:“此古今奇事,不宜沮。”力激之。由是就卧起中,强其所不能者。稍运数笔,昏眩并至,即闭目敛神,卧以养之。少焉,复起运数笔,昏眩同之,又即卧养。如是者日数次,劳且瘁不可言。几半年幸完。鸣呼,意于是乎满矣!然傅色将半,忽精神顿弊甚。欲毕焉,而掖与推举不足用。思“满城风雨近重阳”一句尚可寄人,况此乎?遂罢。(注:卢辅圣主编:《中国书画全书》第四卷,665—666页。)

在这段文字中,我们可以看到王履在病中完成《华山图册》的艰辛。由于对自己此前在华山上所做的画不满意,想重画一遍,但是因病精力不济。如果不画呢,自己现在的绘画修养有了极大的进步,不再画一遍又太可借了。王履处在这种矛盾之中。他弟弟认为他的华山图是古今奇事,不能就这样放弃了,激励他重画。于是,王履画一会儿,昏眩一会儿,卧养一会儿,再画一会儿,再昏眩一会儿,再卧养一会儿,就这样每天反复数次,差不多半年完成了《华山图册》的重画。然后是给画着色,还要书写和整理诗文。没有极大的毅力,王履不可能完成这项“古今奇事”。

我们完全可以将王履的《华山图册》视为一次有意图的行为艺术。但是,对于王履的“行为”似乎并没有得到后人的理解。我想与《重为华山图序》中的那个关键句子被篡改有关,与那个句子的美学寓意没有被阐发出来有关。

俞剑华对于王履有一段这样的评论:“惟所画《华山图》曾见真本及影印本,山石树木,并未脱马夏画法,所画华山亦无一处似真境,盖故习难除,写生不易,虽心知其意,而无写生之技巧,亦不能为山川传神也。”(注:俞剑华:《中国画论类编》下册,706页。)

不知道俞剑华看到的《华山图》真本和影印本究竟包括哪些内容,因为《华山图》很长时间都以散开的形式存在。更不知道俞剑华是否登过华山,去考察过王履所画的景色。不过,我们可以肯定地说,俞剑华断定王履“所画华山亦无一处似真境”是毫无根据的。

高居翰同样如此,在肯定王履的“吾师心,心师目,目师华山”之后,又指出王履画的山峦过于奇特,不像是真的。高居翰就他所见的王履《华山图》册页写道:“留存下来的册页在绘画的主题和构图上体现了可观的多样性;如果我们将这种多样性归结为画家超乎寻常的创造力,并且指出他不遵守现存构图程式和类型形式,他肯定会回答说他只是在描绘他眼中所见的华山景致。然而,人们可能会质疑,实际的风景是否会有册页中所描绘的那种强烈凸起的奇峰,充满奇特扭曲和凹陷的岩石。”(注:James Cahill, Parting at the Shore: Chinese Painting of the Early and Mid Ming Dynasty, 1368-1580 (New York: Weatherhill, 1978), p. 6.)高居翰得出结论说:“尽管他警告人们不要失去‘真形’,但是王履实际上和他同时代的文人画家一样,完全利用了那个时代已经强化了的主体性。”(注:James Cahill, Parting at the Shore, p. 7。)

对于高居翰,我们可以提出跟俞剑华一样的问题:在得出这种结论时,是否真的爬上过华山考察过王履所画的景致?如果攀登过以奇险著称的华山,他们就很有可能不会觉得王履画的山峰因为太奇特而不真实了。

金鑫就做了实地考察,他在华山上将王履在《华山图》中画的所有景色全部找出来了(注:金鑫:《 < 华山图册 > 与目师华山》,载《齐鲁艺苑》2012年第2期,78-80页。)时隔六百多年,我们发现王履画的华山依然很像(图2)。

华山图册之《日月岩》

华山日月岩

图2-4 金鑫用《华山图册》中的图像与华山实景照片做的对比

(《真我与真物》,选自彭锋《后素》北京大学出版社,2023年9月)

(来源:图像与历史)

作者简介

彭锋,北京大学艺术学院院长、教授,享受国务院特殊津贴专家,兼任国务院学位委员会艺术学理论学科评议组召集人,国际美学协会副会长,中华美学会副会长,中国文艺评论家协会理事,中国美术家协会理事,2022年入选第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者,出版《艺术学通论》等专著、教材和文集17部,《艺术的语言》等译著(含合译)7部,在内外重要期刊发表中英文论文300余篇,策划第54届威尼斯国际艺术双年展中国馆等艺术展览100余次,撰写音乐剧《大红灯笼》、话剧《理由》、舞剧《吾丧我》、电影《艺术死了》等剧本10部,应邀于世界美学大会、中欧高级别人文交流对话机制等国际会议担任主题讲演。