“文革”期间,江青说:“潘天寿的画很阴暗,我是不欣赏的。画的秃鹫真难看,又阴暗又丑。”姚文元说:“画很阴暗与他搞特务有关。潘天寿喜欢画的秃鹫,就是特务的化身。”

一

潘天寿先生已经去世数十年了,直到今天,我仍会时常回想起他的为人、为艺。

1962年,我从青岛九中毕业,考入浙江美术学院国画系,当时的院长正是潘天寿先生。刚考到浙江美院时,给我们上课的主要是中青年教师,潘老则主要给高年级同学上课。不过,潘老会不定期在美院的学生食堂举办艺术讲座,并且都是在晚上进行。那时,全院各专业的老师同学都会来听潘老的课。

之前我从来没见过潘老,一直很仰慕他,想看看他的风采,他的讲座当然不会错过。但由于我是山东人,刚到南方,对南方口音还没有适应,而潘老讲的又是一口地地道道的宁海话,根本听不懂。因此潘老讲了一个晚上,我一句也没听懂,一个字也没记下来,至今觉得非常遗憾。

当时国画系每逢学期末都会在走廊上张挂学生作业,潘老都会来检视和点评。而且他每次都看得很仔细,但并不是每张作业都点评,当他看完几张作业,发现问题后,会集中讲解,讲得深入浅出,讲得很明白、很透彻。

可惜等我到了高年级,应该由潘老亲自上课的时候,就开始了下乡、四清运动,直到文化大革命,也没有机会听潘老直接上课。

二

潘老是一代国画大家,但对于我们这些学生而言,他又是一位普通教师。

那时候,我们的教室在国画系教学楼三楼。夏天的时候,常见潘老穿着一身白衣服,手里拿着一把大芭蕉扇从操场经过。芭蕉扇不仅可以挡雨水遮阳光,坐下来的时候,还可以煽风凉快。

除了这一印象,另一深刻的印象是每次开学典礼和毕业典礼上,坐在主席台上的潘老总是不发言,发言的都是副院长黎冰鸿先生。潘老平时坐着的时候很安静、很庄重,但坐在主席台上的潘老则经常有些习惯性的小动作,一会儿挠挠手背,一会儿又搔搔头。那时候我就在想,潘老为什么有这些小动作呢?直到后来,据跟潘老熟悉的老师讲,才渐渐明白过来:他在做这些小动作的时候,往往意味着他是在动脑筋思考艺术。只有在思考的时候,他才会这样。

一年冬天的礼拜日,我正一个人在教室里练书法,潘老带着一个人从楼梯上来,看到我们教室的门开着,就进来走到我画桌前。当时我觉得很突然,也很意外和惊喜。他很谦和地向我借毛笔写几个字,于是就从我的笔筒里选了一支毛笔,在我画桌纸上写下“潘天寿”三个字,交给了与他同行来的朋友,离开时还向我点头示意。作为院长,对学生如此平易亲和,令人敬仰。庆幸的是这是我一生中唯一的一次看到潘老动笔,终生难忘。

三

说起来有意思的是,我跟潘老真正熟识起来,却是在牛棚里。

1966年,文化大革命爆发。潘老被造反派以“反动学术权威”、“牛鬼蛇神”的罪名关进牛棚(原来浙江美院后面的仓库)。我作为保守派,是被造反派通缉的反革命分子,也被抓住关进了牛棚。在牛棚里,我们睡双层的木板床,我睡上铺,王德威先生睡下铺;侧面的床则是周昌谷先生睡上铺,潘老睡下铺。当时我们在里面除了早上要扫地、打扫厕所等劳动外,其他时间就是在造反派主持下,进行相互批判和自我检讨。那时的气氛非常恐怖压抑,被关人员之间互相揭发、攻击。但潘老从来不去揭发别人,而且不管人家怎么批判他,他也不反驳,始终保持了文人的正直和诚实。

我被关了一个月就放出来了,但潘老却继续被关押在牛棚里。造反派代表去北京向中央文革小组汇报浙江美院的文革成果,受到江青、姚文元的接见,当汇报到潘天寿时,江青发话:他画中的秃鹫就是他阴暗特务心理的反映。因此,潘老被定性为特务。于是,掀起了批判他的新高潮。期间,造反派把年老体弱的潘老拉到他的故乡宁波、宁海进行更激烈的游斗和批判。

经过五年多的折磨,潘老的身心受到严重的摧残,由一个健康伟岸的潘老变成了生命垂危的病人。后来,随着病情的加重,造反派不得不把他送到浙江中医院。因为他是“特务”,医院不敢让他住病房,而是安排在走廊的病床上,医生也不敢用好药。在如此恶劣的环境里,潘老的身体每况愈下。

在他病危时,据说版画系的洪世清老师冒险去看他,潘老有气无力地只说了一句话:“我这辈子画还是没有画好”。我听到别人讲起这个场景,心中百感交集。潘老处于那样一个恶劣的政治环境中,他考虑的不是获得解放,获得自由。即使他躺在病床上,想的还是自己的艺术,临终前还在哀叹自己的艺术,这种做人、为艺的伟大人格永垂青史。我想,如果他的生命再延长一点,环境再宽松优越些,那么他的艺术一定会大大提高,还会达到另外一个高峰的。

潘老几次被抄家,所抄书画都被堆放在国画系一间教室的地板上,当时国画系有一个造反派的同学住在里面,日夜看管。在批斗潘老的“黑画”时,造反派也没有在画上用笔墨划“叉”号,而是用红粉笔划。潘老的作品在文革中既没有被烧毁也没有被撕毁,我相信他的作品在文革中一张也没有损失。

1971年9月5日,在杭的老同学俞建华第一时间给身在奉化的我写信告知潘老去世的噩耗,我一时如雷轰顶,万分悲痛。一代艺术大师,敬爱的老院长从此陨落了,这是中华民族的巨大损失。老先生的为人,一生都是清清白白,非常谨慎,如履薄冰。而且,他一贯的态度就是息事宁人,不与人争,不愿意对立,不愿意制造矛盾,只想太太平平地把他的精力集中在艺术上。他的高尚品格,令众人诚服和尊重,即使反对他的人也不得不为他的人格所折服。

四

潘老人品高,画品高,并有坚定的艺术理念和系统的艺术思想。

潘老有四方压角印,我曾做过反复的研究和思考。这四方压角印分别是:“一味霸悍”、“强其骨”、“不雕”和“宠为下”。我认为,这四方图章实际上代表了潘老一贯的创作理念。确切地说,他继承了传统但又反传统,化腐朽为神奇,独创自己的形式语言。

譬如说“一味霸悍”,这个词在文人画中是比较忌讳的,但我认为潘老所谓的“霸悍”,就是指要强烈、要震撼。再说“强其骨”,中国画本来就提倡“骨法用笔”,他强调“强其骨”,是在“骨法用笔”的基础上还要再夸张、再强化,就是为了张扬画面的冲击力、震撼力。第三个“不雕”,意思就是不能雕琢、不能造作,应该在自由放松当中流露出自己真实的思想感情。第四个图章是“宠为下”,意即受世俗眼光喜爱的作品为下等品。他这里的意思就是艺术一定要起点高,要跨越时代,不要在乎当代人的评价,历史会作出一个公正的评判。

虽然当时潘老并不是有意识地追求绘画的当代性或现代性,但他追求的方向和几十年后我们现在追求的正好吻合。我认为潘老是传统中国画向现代形态转轨的一面旗帜,他不仅是文人画的高峰,也是中国画、现代画的一个标杆。因此,我对潘老的定位是承前启后、空前绝后的一代大师。

2012年,在保利秋拍的预展上,我拍下了潘老的一张《朱磦罗汉图》。这张画为潘老29岁时所作,是送给即将毕业的学生萧龙士的。这幅画主体是以朱磦没骨法所画的罗汉,用笔狂放整体,形成一个团块,其上是大面积的空白,左上角署“三门湾人”,并加盖朱印。整幅画构图奇特,气势宏大,极具形式感,彰显了大师手笔,是他那个年龄阶段的精品。从这幅画可以看出,潘老那时就有明确的创作理念和鲜明个性。

这张画的故事还远非这些。后来浙江人民美术出版社和浙江大学出版社要联合出版《潘天寿全集》,而我恰好到杭州参加浙江画院的春节活动,与该全集编委俞建华相遇,我将自己收藏潘老早年作品的事情告诉了他。在编委会鉴别这张画时,曾引起较大争议,但最终达成共识,编入全集。

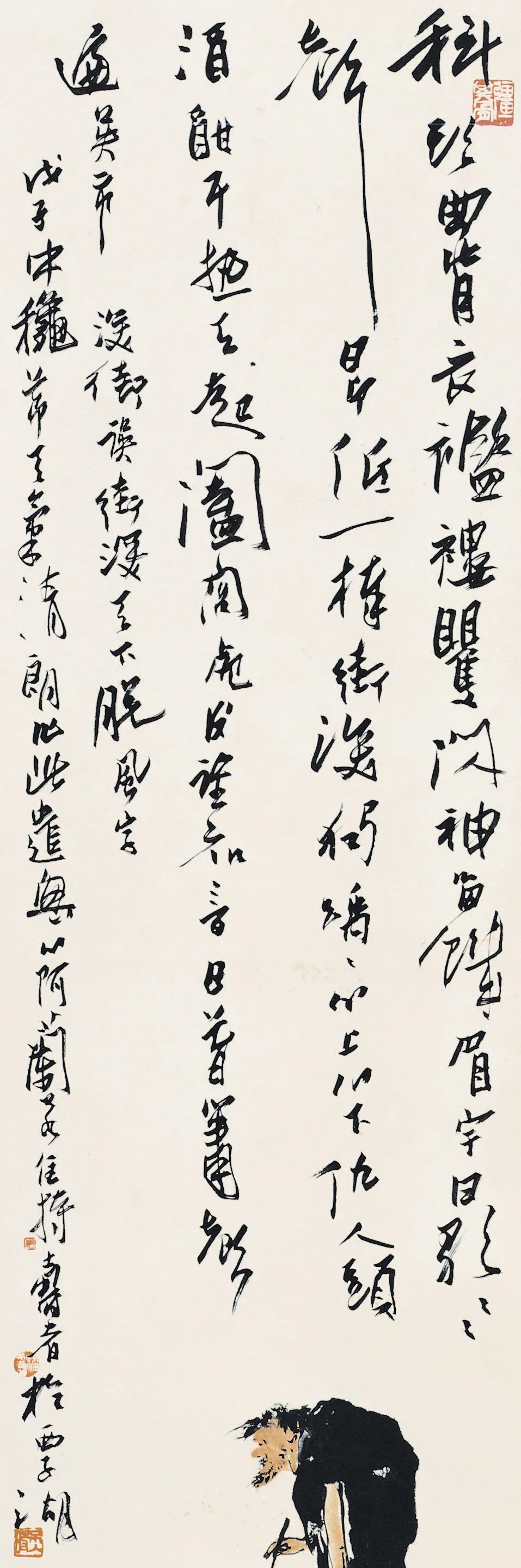

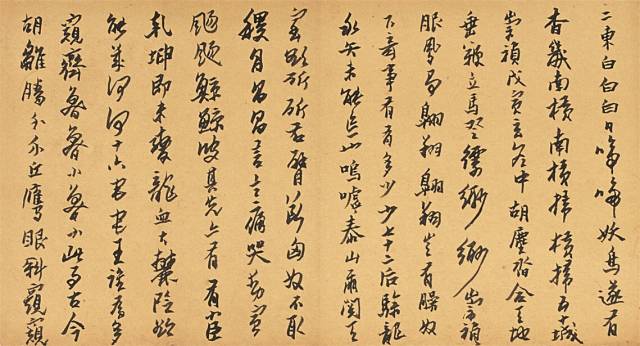

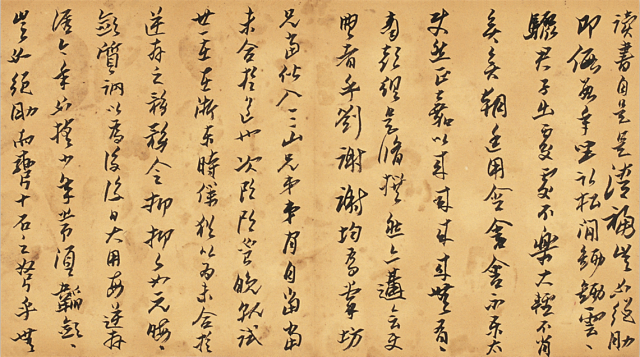

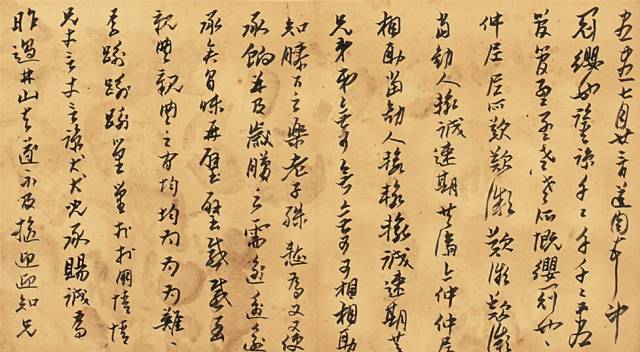

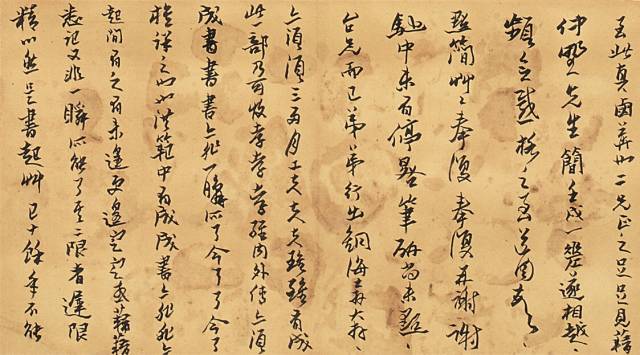

潘老治学一贯严谨,即使在他功成名就之后,还在苦学用功。上世纪五十年代,他还是像小学生一样认真地一字一字地临摹黄道周的字帖。浙江美协一位老领导将他许多临摹的手稿珍藏起来。有幸他送了我四张,我将它们装裱成轴,并在诗堂做了长跋,作为我治学的楷模。长跋内容为:

师首(大字)。此四帧书稿为五十年代潘老天寿院长临黄道周之习作。彼时潘老成就卓然,画苑班头,尚如此之努力,足见大师治学之严谨、之刻苦,堪为学生之师表。庚寅宝林敬题。

在这些手稿中可以看到,一个字有时连续写7遍,直到写好为止,再换另外一个字。足见其致力之勤,真所谓活到老学到老。

以潘老为代表的浙江美院的老先生们有一句口头禅:“关起门来做学问。”就是说艺术一定要甘于寂寞,要下苦功,每天风风火火做不了学问,必须关起门来、静下心来,远离功名,才能把学问做深、做透。

浙江美院这样的治学风气一直延续到我们这一代。现在很多年轻人对当年的潘老不是很了解,我有幸接受过潘老的教诲,有责任把我所了解的潘老真实地记录下来,把他的做人、治学精神传承下去。

(文/姜宝林)

潘天寿 临黄道周习作书法四帧 24.5cm×44cm×4

潘天寿 临黄道周习作书法四帧 24.5cm×44cm×4

上世纪五十年代潘天寿先生临黄道周习作书法,为姜宝林珍藏,后姜宝林在前题“师首”二字,并作长跋,将潘天寿先生作为自己的治学楷模。

姜宝林题潘天寿临黄道周习作书法四帧 24.5cm×44cm

姜宝林题潘天寿临黄道周习作书法四帧 24.5cm×44cm

(来源:中国美术学院校友会)

作者简介

姜宝林,1942年生。1962年考入浙江美术学院,由潘天寿、陆维钊、陆俨少、顾坤伯亲授。1979年考入中央美术学院山水研究生班,成为李可染的研究生。现为中国艺术研究院博士生导师、中国国家画院院委、研究员,李可染画院副院长。

国际获奖:曾荣获“1992第26届蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛”大奖——大公政府奖;获1999年美国佛尔蒙特国际艺术创作中心富瑞曼国际艺术基金会艺术创作一等奖;2017年瓷板画作品《东方之韵》获英国剑桥大学徐志摩诗歌艺术节大奖——“银柳叶奖”。

国内获奖及其重要活动:获第九届全国美术作品展览银奖。2016年9月,由中国人民大学主办的“笔墨语言的现代性进程:从黄宾虹到姜宝林”高层国际专题研讨会暨姜宝林笔墨语言特展在中国人民大学举行。