“扬州八怪”书法创作论(上)

弁言

“扬州八怪”之说,本身就很“怪”。在其生活的康乾时期,并未见有关“八怪”说法的记载。至晚清李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》(光绪二十三年成书)及汪鋆《扬州画苑录》等,开始明确有“扬州八怪”的说法。此后,“扬州八怪”之说即频频出现在画坛文人笔下。但“八怪”究竟是指哪八位书画家,说法又极不一致,统算下来,竟有15位之多。除了较为公认的金农、郑燮、李方膺、李鱓、黄慎、高翔、汪士慎和罗聘八位外,华嵒、闵贞、高凤翰、李葂、陈撰、边寿民、杨法等同时期活跃于扬州画坛的七位书画家,也位列其中。可见,“八怪”之“八”实指一种书画家“群体”,或者就是清康熙中晚期至乾隆末年活跃于扬州地区的一批风格相近的书画家集群总称。当时人们并不觉得“怪”,为什么一百多年后的画坛反而称其“怪”呢?这就是“八怪”之一“怪”。若说“怪”,金农弟子、年龄最小的罗聘(同时也是高翔弟子)以画鬼著称,也仅仅是题材有点“怪”,其画法构图也不能称为“怪”。另外,他们的绘画风格当时不怪,置诸晚清画坛亦不见“怪”,放到今天来看就更不“怪”了。不仅不怪,而且很传统、很经典了,最多算是画风不俗、格调清新吧。有文章认为,他们的绘画多为迎合士宦富商,近于甜俗。这样持论未必公允。当时扬州的士宦富商并不乏饱读诗书者,不可与今天的“土豪”相提并论。他们的绘画格调不仅不俗,相反,倒有几分清高狂傲的意味。因此,他们清新雅逸的绘画风格与士宦富商的审美情趣相互影响、相互塑造,倒是情理之中的。

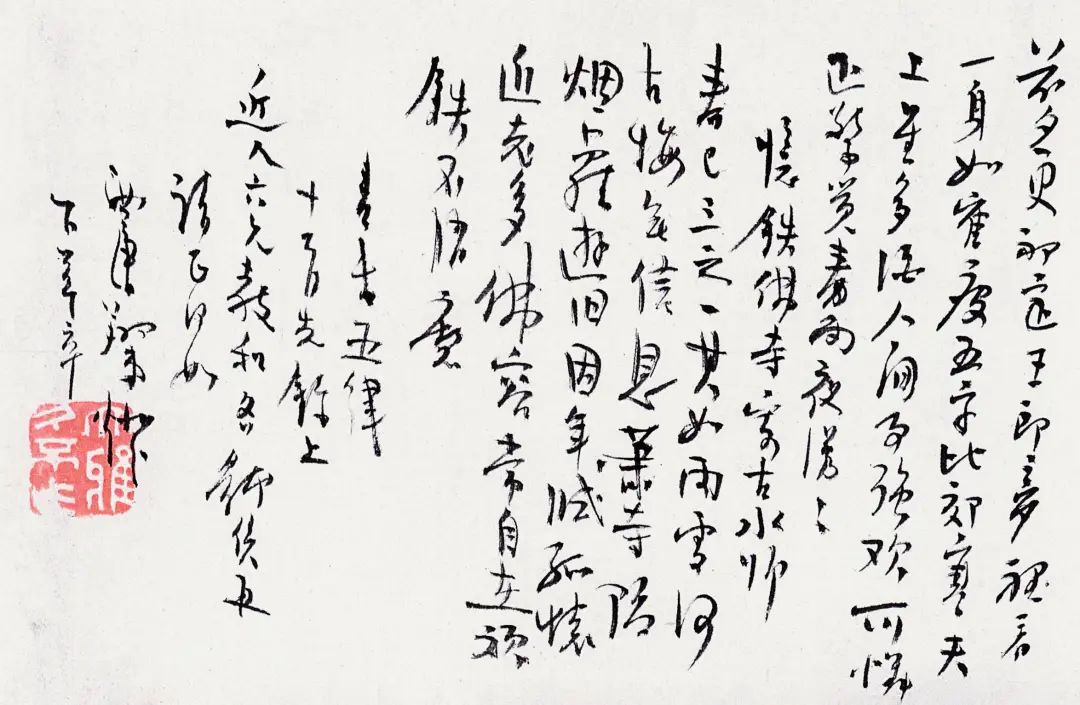

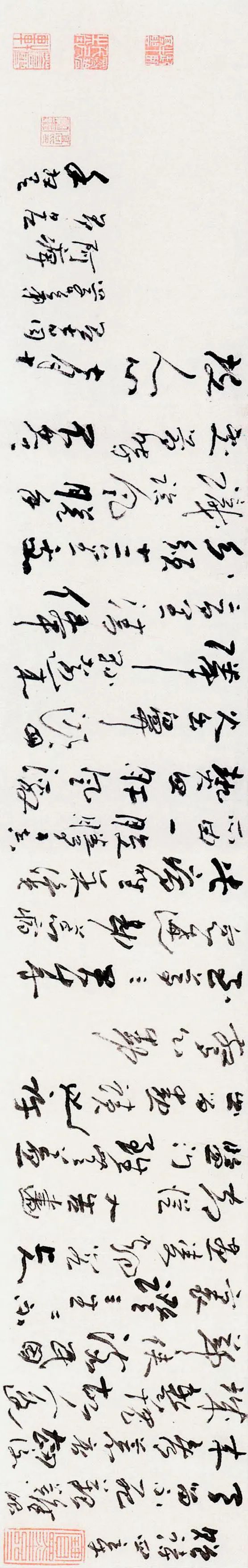

[清]高翔 草书五律诗卷(局部)

14cm×106.7cm 纸本 扬州博物馆藏

这个群体中年龄最长的是陈撰(1678—1758),年龄最小的是罗聘(1733—1799),华嵒(1682—1756)居二,依次为高凤翰(1683—1748)、边寿民(1684—1752)、李鱓(1686—1756)、汪士慎(1686—1759)、金农(1687—1763)、黄慎(1687—1772)、高翔(1688—1753)、李葂(1691—1755)、郑燮(1693—1766)、李方膺(1695—1755)、杨法(1696—1762?)、闵贞(1730—1788)。他们中主要作者的活动时限大致在康熙中后期至乾隆末,时间跨度近百年。研究者一般推金农为“八怪”之首,这是按“综合得分”,而非“齿序”。他们都是典型的文人,长于诗文。依我个人偏好,诗文造诣当推金农第一,奥峭古雅,意韵高迈。诗坛宗主朱彝尊即赞赏有加:“子之诗,吾齿虽衰脱,犹能记而歌之。”俨然以“金粉”自居。“八怪”中唯一一位正儿八经高中进士(时已43岁)者郑燮则诗文词曲俱佳,与金农一样,在清初文坛当有一席之地。另外汪士慎(著有《巢林诗集》)、高凤翰(著有《南阜山人诗集》)、黄慎(著有《蛟湖诗钞》)、华嵒(著有《离垢集》)、李方膺(著有《梅花楼诗钞》)等,其诗大多清新质朴、雅逸不俗。他们的绘画长于花鸟翎毛与人物,山水则较少见,构图造型别致且长于题跋,属文人绘画之典型。他们的文人修养都比较全面,诗书画均有较高的造诣,高凤翰、汪士慎、高翔、杨法及金农等还精于治印。

有趣的是,“扬州八怪”的绘画虽然不“怪”,但他们的书法倒是有几分“怪”趣。本文就其风格样式及创作理路,试作粗略分析。

一

他们的书法底子多是篆隶,尤其是汉隶,堪称其共同的“看家本领”。这是当时的时代风尚所决定的。若考察明末清初的书法风尚,有四个特点较为明显:其一,学究气。学究气不等同于学问气,而是偏好采用生僻之异体字,掉书袋子。即如王铎、傅山等,作品中亦常见。至乾嘉学派渐成风尚之后,此特点更为突出。其二,金石气。金石碑版考据之风兴盛,作书追求苍古朴厚之审美趣味,成为碑学崛起之前奏。其三,破体杂糅。基于前面两个特点,打破书体界限,将诸体杂糅穿插,成为时尚。其四,篆隶行草化。这是书法创作新疆域的开拓,意义重大。汉末以降,直至晚明,篆隶书体或偶作装饰,或描摹秦汉规模,以端庄方正、雍容静穆为绳规。以隶书来说,用笔多迟重朴厚,结体偏严谨板滞,如唐代韩择木、李隆基,即为典型。晩明赵宧光、八大山人、王铎、傅山等均有篆隶行草化的探索,不以刻铸形迹为绳规,注重书写性、抒情性,遂开先河。至清初郑簠(1622—1693)出,一改千年旧貌,以行草笔法作隶,枯润相间,灵动飘逸,奇宕多姿,诚开一新境,影响极大。朱彝尊赞之:“簠也下笔兼轻奇,绵如烟云飞欲去,屹如柱础立不移,或如鸟惊堕羽翮,或如龙怒撑之而箕张。”郑簠晚年客居扬州并卒于此地,对以扬州为中心的书坛影响殊大。上述四个特点在“扬州八怪”的书法中,均有不同程度的体现和反映。也正因为如此,他们的书法比之绘画,倒显得有几分“怪”了。

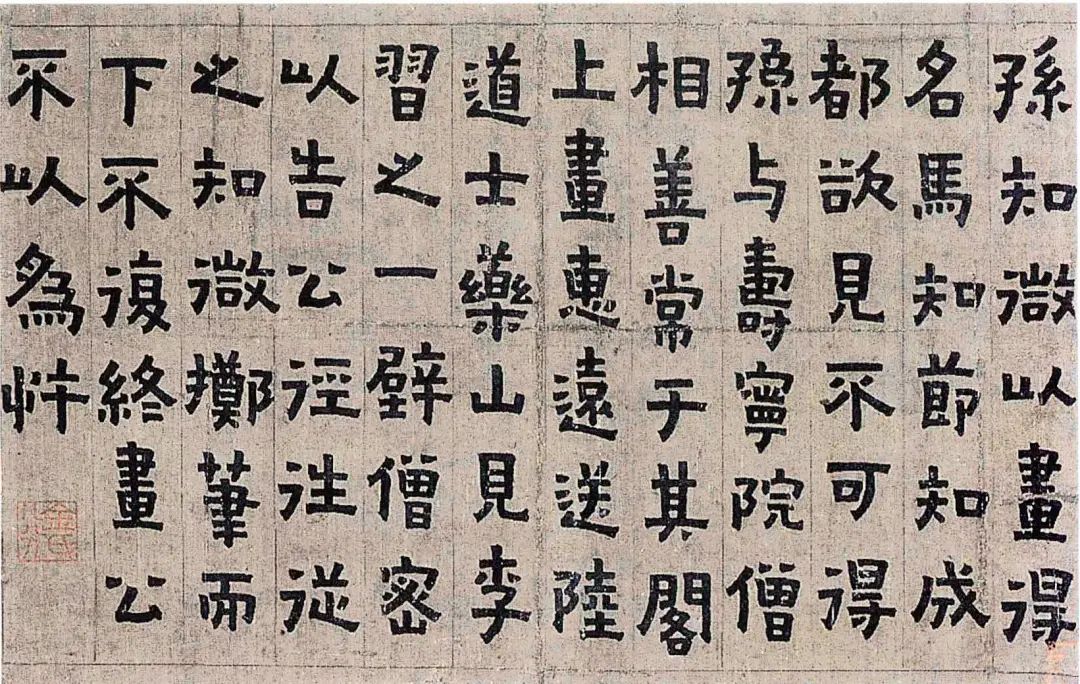

[清]金农 楷书王尚书古欢录册2开

26.2cm×41cm×2 绢本 扬州博物馆藏

“扬州八怪”中,隶书最具个性、影响也最大者当然非金农莫属。其形式模样最怪的,也就是金农自创的所谓“渴笔八分”。金农早年隶书受郑簠影响十分明显,如36岁前后所作《范石湖诗隶书轴》,模仿郑隶惟妙惟肖、灵动飘逸,从中可窥见金农笔性之好,才情超拔。他为什么模仿郑簠呢?一是当时风气使然,郑簠隶书影响太大了。二是金农并非扬州人,作为杭州人的金农30多岁才来到扬州,结交了当地好友高翔(比金农小一岁,高翔与金农后来又收了一个共同的弟子即罗聘)。高翔当时已经是扬州小有名气的书画家。他是石涛弟子,并从石涛那里学了一手“郑隶”,于是受其影响,金农也写起“郑隶”来,小试牛刀就惟妙惟肖(笔性相通)。金农曾向何焯请教书法,何主张习碑,但对郑簠隶书极为不屑,认为郑隶缺乏古意厚重,失之轻佻(袁枚、钱泳等皆持此论,可见每有创新是很难取得同辈人认可的)。或许是受何焯书学观念影响,金农很快就抛弃了对郑隶表面样貌的模仿,而转习汉碑。遍临汉碑后,遂选定《华山庙碑》作为毕生临摹典范,自40岁始,几乎每年都有大量临《华山庙碑》作品。可以说《华山庙碑》是金农书法创作的最重要源头。在金农眼里,相比《华山庙碑》,王羲之也是不足挂齿的,有诗为证:“会稽内史负俗姿,书坛荒疏笑骋驰。耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”金农约40岁所作《临华山庙碑隶书轴》(现藏日本),完全规模《华山庙碑》,用笔精致到位,结体端庄扁阔。若与原碑仔细对比,点画线条略嫌肥厚,这可能是故意追求汉碑朴拙浑厚审美趣味之偏重。47岁所作朱丝栏《传记隶书册》则又变得严谨清秀,虽是创作而非临摹,但与《华山庙碑》酷似,堪称形神毕肖,且与同时期丰腴雍容的隶书风尚多有相合,我们可以由此窥见其临摹《华山庙碑》的深厚功夫。而此际所作《咏陈文贞公读书处诗隶书轴》,却发生了较大改观,用笔用墨明显丰富,点画也飞动起来。特别是“多”字撇画夸张甚大,似有得意。46岁时所书《题倪瓒溪山秋意诗隶书轴》及同时期《绿肪砚铭隶书轴》,内中均有“多”字,也是同样的处理方式,这为其后来所创“渴笔八分”之“倒薤”笔法,做出了最早的探索和实验。“倒薤书”是指某种篆书书体,它的特点在于竖画细长,上端方劲,末端尖锐,形状类似薤菜的叶子,因此得名“倒薤”。倒薤书的典型“标准件”,即三国吴时期的《天发神谶碑》。金农后来把这种原属于篆书的特殊笔法,成功地嫁接、移植到自己独具特色的隶书创作中,成为一个自己专属的独特醒目之符号。

中年时期的金农笔下,隶书一直在与《华山庙碑》似与不似之间交替转换。如44岁所书《王融传隶书册页》与47岁所书《传记隶书册》,均极似《华山庙碑》。而48岁时所作《临西岳华山庙碑册》则发生了“革命性”的变化,明显有了“楷化”趋势。用笔由原来的方圆兼备以圆为主,一变而全部方笔,波磔收笔处亦渐趋弱化。笔画搭接处,出现明显断笔。一眼望去,呆头呆脑,憨态可掬。至55岁所作《相鹤经隶书册》、59岁所书《金牛岩故事隶书轴》,隶书的“燕尾”波磔已经完全没有了,代之以方笔收驻。至此时期,已经完成了楷隶两种不同书体的完美融合,开拓出新生面,有人称其为“隶楷”或“楷隶”。这种方头方脑的笔法,应该是毛笔锋颖截齐而书。这种方法为后来作“渴笔八分”大字,提供了先行实践经验。有趣的是,20世纪南京出土《东晋王兴之夫妇墓志》,其用笔结体却与金农“隶楷”极为相似。当然,二百多年前的金农是无缘得见的,居然时空穿越般地巧妙“暗合”。

金农晚年依然喜欢临写《华山庙碑》,但不再计较似与不似,全以己意书之。如72岁所作《节临西岳华山庙碑轴》(上海博物馆藏),尺幅较大,卧笔横扫,横线上面边缘齐平而下面边缘呈明显锯齿状。撇画全以“倒薤”笔法出之,老笔纷披,苍古森然。通篇整饬端严,又不乏灵动活泼。同样精彩的还有71岁所作《外不枯中颇坚轴》(故宫博物院藏)与《节录相鹤经轴》(田家英藏)。以上三件作品,无疑是金农“渴笔八分”的代表作,其中《外不枯中颇坚轴》正文后有跋语:“予年七十始作渴笔八分。汉魏人无此法,唐宋元明亦无此法也。康雍间金陵郑簠虽擅作斯体,不可谓之渴笔八分,若一时学郑簠者,亦不可谓之渴笔八分也。”此语既是自己的艺术宣言,也是毕生审美追求的总结,透着满满的自信与自负。其中有三个基本要点:一是认为自己创造的“渴笔八分书”迈越两千年,其间无此样貌;二是明确自定名为“渴笔八分”,不是一般意义的隶体,也不是什么“漆书”;三是强调“渴笔”,“渴笔”也不是一般意义的“飞白”。郑簠及其追随者都以行草笔意作八分,也都有自然而然的“飞白”笔法,但均不属于“渴笔”。那么,究竟什么是金农心中的“渴笔”呢?这个问题很值得思考。

金农平生从未用过“漆书”一语,而是称自己这种独具特色的八分隶书为“渴笔八分”。虽自称“予年七十始作渴笔八分”(《相鹤经隶书轴》题跋),其实早在48岁时,即在其诗《郃阳褚峻飞白歌》中就这样描述:“雪浪轻张仙鸟翼,银机乱吐冰蚕丝。”显然,金农在这里是借赞美褚峻的飞白书吐露自己的审美追求。而乾隆九年(甲子,1744)58岁时所作《汲古无闷处和乃清联》,即典型的“渴笔八分”,卧笔横扫,雪浪吐丝,飞白笔法之运用既见功力又巧妙天成。因卧笔横扫,故横粗竖细,撇画即作“倒薤”状。这样从卧笔横扫、飞白笔法、结体变扁阔为纵长三个方面皆具独创意义的隶书,准确的说法应该就是金农自谓之“渴笔八分”。可见,“渴笔”即飞白,“八分”即隶书,但“渴笔八分”又不是一般意义的隶书加飞白。那么,“漆书”又是什么呢?是否就是金农自称之“渴笔八分”呢?张怀瓘《书断》谓后汉杜林“尝于西河得漆书《古文尚书》一卷”。元吾丘衍(1272—1311)也曾说:“上古无笔墨,以竹梃点书竹简上,竹硬漆腻,画不能行。”前人这两段话,统一起来,意思很明确,即竹简上面以黑漆所书字迹。后人附会其意,借以评述金农的隶书创造,如杨岘(1819—1896)即称其“工分隶漆书”,但这个说法极其含混。依前人提出“漆书”说法推论,应该有三个要点:一是笔法为“刷”;二是墨色黑重如漆;三是书写载体坚硬滑腻如竹。因此,长锋羊毫卧笔横扫尚不能谓之“刷”,依然是有轻重缓急提按变化的“写”。而截毫和排刷所书,倒是比较准确的“刷”而非“写”了。若用浓墨熟纸(如粉笺腊笺洒金笺等)则更宜于“刷”,墨迹亦更近于“漆”。如金农晚年赠老友汪士慎(巢林)《集唐人诗句恶衣非佛联》,即是截毫或排刷所书,点画沉实如漆。截毫或排刷所书与卧笔横扫所书,虽然在结体上没有什么明显区别,皆是横粗竖细纵长,但点画线条的韵味则完全不一样。长锋羊毫卧笔横扫,其点画线条仍不失厚重饱满,飞白也是自然变化丰富而不会失之简单直露。但截毫或排刷所书,其点画线条则难免失之扁薄直露,不宜出现飞白(避免直露无味),故一般皆重墨如漆。了解甚至是亲见金农挥毫的老友杭世骏曾有诗句“浓墨刷字世便惊”以赞,当指这种截毫或排刷笔所书之“漆书”。客观地说,截毫作书并非金农独创,明末清初即有人将毛笔“烧毫”或“截毫”而作篆隶者,此技运用效果得失参半,后来渐渐被抛弃了。金农中年始作中小字的“隶楷”时,即有截毫而书的挥写经验,后来扩展用来作八分大字,为求简易便捷,有时亦直接用排刷“刷”字。金农自己没把这几种因不同工具作书的不同写法(实则也包括“刷法”)作出区别,而是统称“渴笔八分”。“八分”固然没错,但一种有“渴笔”,另一种无“渴笔”。两者的不同,单从点画线条的形态亦不难区分:未截毫的长锋笔卧倒横扫,横线上边边缘齐平而下面边缘则既不平也不齐,往往会呈现锯齿状。上面边缘为笔尖扫出而下面边缘为笔肚扫出之故也。如金农71岁所作《相鹤经隶书轴》,即为典型。而截毫或排刷所“刷”出的横线条,则上下边缘皆齐平且无锯齿状,如65岁所书《童蒙八章漆书卷》和为老友汪士慎所作《恶衣非佛联》。后人附会古人片言只语,将金农晚年横粗竖细结体纵长的隶书变体不做分类,而笼统称之“漆书”,以讹传讹广布流传,令初学者云里雾里不得要领。

无疑,金农隶书的新创造正是其“渴笔八分”。其创造之“新”,意义有三:笔法、墨法和结体。米芾曾自称“刷字”,其实从米字来看,是用笔恣肆痛快之谓,而非真“刷”。至多是“二王”一脉笔法的部分改良,并非“革命”。金农之卧笔横扫才是三千年古典笔法的真正“革命”。先不讨论这种“革命”的价值与意义,这样的“革命”之所以由金农来完成,一是源自他超凡的天赋智慧和悟性胆识,二是生宣纸和长锋羊毫的大量出现和普遍应用,三是他长期临习《华山庙碑》过程中不断探索变形实验,并将其运用于大字书写。试想,若仅仅描摹碑刻外形或局限于写中小型字,则很难有这样的新变发生。因此,“渴笔八分”是金农长期研磨探索体悟的“正果”,标志着其隶书创变的高度。而以截毫或排刷所作“漆书”则不可与之同日而语,更像“灵机一动”的游戏之作。汉字书写之所以成为一门独特的艺术,恰恰是因为“惟笔软奇怪生焉”。“奇怪”不仅仅是单纯的怪诞奇异,而应该是既“奇”又“怪”,即含有清奇、瑰奇、新奇等意味的“怪”,乃充分运用毛笔“毫软”之特殊性能,求得点画线条之丰富多变之谓也。而“漆书”这种“怪”,却将本来丰富、变化无穷的毛笔点画线条,变成了排刷(毛笔截毫后亦与排刷相差无几)“刷”出的生硬雷同且板滞扁薄之点画线条。结体亦简单夸张,甚至僵滞如美术字。当然,由此“刷”而成之“漆书”,不仅操练简易便捷,也因此具备了符号化、辨识度明显的特点,甚至在书画市场上也因此可能更受藏家追捧。“行情”看好,对于作者来说,是否“萝卜快了不洗泥”成为作者以截毫或排刷代替正常毛笔的原因呢?或许也是情理中事。但说到底,如同郑燮“六分半书”一样,仿佛设计特制了一套怪异的服装行头或发型,走在大街上自然“回头率”会高很多,但也难免落入一种貌似高雅别致实则无法摆脱追奇逐怪的俗格。因此,“渴笔八分”与“漆书”是完全不同的两种艺术形式,不可混为一谈,应该区别对待。

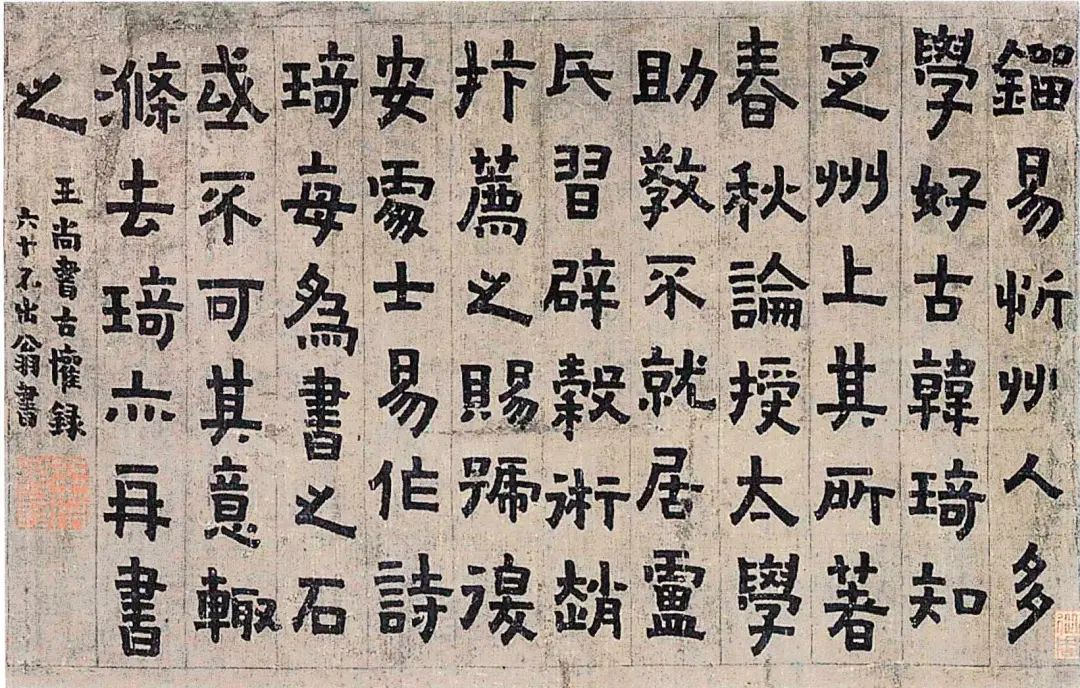

[清]金农 隶书沈道虔小传轴

138cm×51.6cm 纸本 南京博物院藏

除了“渴笔八分”,金农还擅长一种楷隶相间的小楷体,经常以之题画,尤适合长篇题跋。密密匝匝古色古香,与其画面十分契合,具有文人书画的典型风格。这种楷体字,结体略有怪异:头大腿短,忽扁忽纵,清瘦卓荦。切笔入纸,顿笔趯出,并略带夸张。点画细劲,又多侧锋偏锋之笔,拗峭古拙,生辣奇宕。金农68岁时所书《近作三十八首》之论画杂诗二十四首册页、70岁所书《昔邪之庐诗册》即其典型代表之作。无论结体用笔,仔细检视,其出处均有迹可循。虽貌似魏碑造像,实则源自秦汉碑刻(结体),略参《国山碑》《天发神谶碑》等石刻笔意。同时,抑或受印刷雕版字体的启发(如勾、折、提、捺等细节及横平竖直、横粗竖细的结体特点等),并有意弱化了经典帖学小楷行笔提按使转的节奏特点。在或横或竖等主要笔画的书写中,之所以常常露出侧锋偏锋之凌厉峻峭意趣,应该是其独创“渴笔八分”中之卧笔横扫用笔习惯使然。可以想见,即使认认真真一笔一画写小字时,笔锋与纸面也是斜向而非垂直的。74岁所书《销寒诗序册》(高21厘米,宽86厘米,乌丝栏,沈阳故宫博物院藏)以稚拙朴厚为妍,骨格清奇,苍劲老辣,古意盎然。

二

“扬州八怪”除金农外,擅隶书者还有汪士慎、高凤翰、高翔等,皆可一说。

高凤翰(1683—1749)是“扬州八怪”唯一一位北方人(山东胶州),也是其中诸种艺术涉猎最广泛者,除诗、文、书、画、印外,还痴迷藏砚、琢砚、铭砚及根雕文玩等。他出生于胶东书香世家,少年时期即负才名,诗文书画治印名闻乡里。19岁中秀才(有资料谓29岁,似误),青年时期结识安丘(与胶州相邻)张贞、张在辛父子。翰林院待诏张贞(1636—1712)乃黄宗羲弟子,早年游于施润章门下,与王士祯结为莫逆之交,多文字书画往来,奇秘古籍互稽互证。张贞与周亮工(1612—1672,曾官山东潍县、莱州)结识,亦为程邃(1607—1692)好友。张贞父子均为安丘印派创始人。张贞父子书法亦受郑簠(1622—1693,与周亮工为姻亲)影响。张在辛著有《隐厚堂诗集》《篆印心法》《隶法琐言》等,对高凤翰影响极大。高凤翰通过与张贞、张在辛父子交往,多有切磋交流,也间接而必然地受到周亮工、程邃和郑簠的影响。因此,说高凤翰其书法篆刻为郑簠、周亮工、程邃再传弟子,亦大致不谬。高凤翰46岁获得举人身份,也曾做过不大不小的“基层干部”——歙县县丞、泰州巡盐分司等。终因仕途坎坷,而得与扬州画派画家如金农、郑燮、高翔、李方膺、边寿民等相往还。1737年55岁时受好友卢见曾案牵连入狱,同年病废右手,出狱后改左笔作书作画,以书画治印为业。64岁回到胶州故里,67岁卒于家中。其篆刻成就尤为后人称道,与沈凤(凡民)、高凤岗(翔)、潘西凤(桐冈)并称“四凤”。高凤翰隶书仿郑簠,得其神似。后又参《衡方》《鲁峻》等碑,在郑之雅秀俊逸基础上,增其朴厚方拙。其57岁左笔所书《道德安乐五尺十二言联》(上海博物馆藏),浑厚恣肆,生辣重拙,堪称高氏隶书不可多得之代表作。

(请横屏欣赏)

[清]高风翰 题诗王蓍画松卷

26.7cm×122.3cm 纸本 扬州博物馆藏

高翔(1688—1753)为扬州本地人,一生布衣,字凤岗,号西唐,擅山水花卉,间作佛像人物。篆刻与汪士慎、丁敬齐名,亦“四凤”之一。高翔乃石涛弟子,其书画得石涛指点,执弟子礼甚恭。与长他五岁的好友高凤翰相似,高翔晚年亦右手残废,只得以左手作书画。尝题画:“我自用我法,难与古人量。宇宙俯仰间,画出真清狂。”放旷率真之性情,于此可见一斑。他平生甘于清贫不求富贵闻达,喜欢与文人雅士吟诗作对、喝茶畅饮。酒酣耳热情状,颇有太白遗风。乃师石涛隶书学郑簠,高翔亦写得一手酷似逼肖的“郑隶”,如《陶渊明饮酒诗轴》(上海博物馆藏),端庄整饬,飘逸潇洒,与郑簠隶书几可乱真。但高翔并非仅仅精于“郑体”隶书,其中年后遍临《华山庙碑》《鲁峻碑》等,所书更为厚重苍辣、真率古拙。如晚年所作《竹映油窗日半曛隶书轴》(南京博物院藏),虽然保留着“郑隶”的影子,但酣畅恣肆率真泼辣似过之,是其重要的代表作品。高翔于书法亦自视甚高,曾自谓:“吾之画,吾书之余也,犹之词为诗之余云尔。”蒋宝龄《墨林今话》亦云:“西唐工八分,晚年右手废,以左手书,字奇古,为世宝之。”“八怪”中高翔与另一位同样擅长隶书的汪士慎最为契投,两人是儿女亲家,其隶书风格亦相互影响。

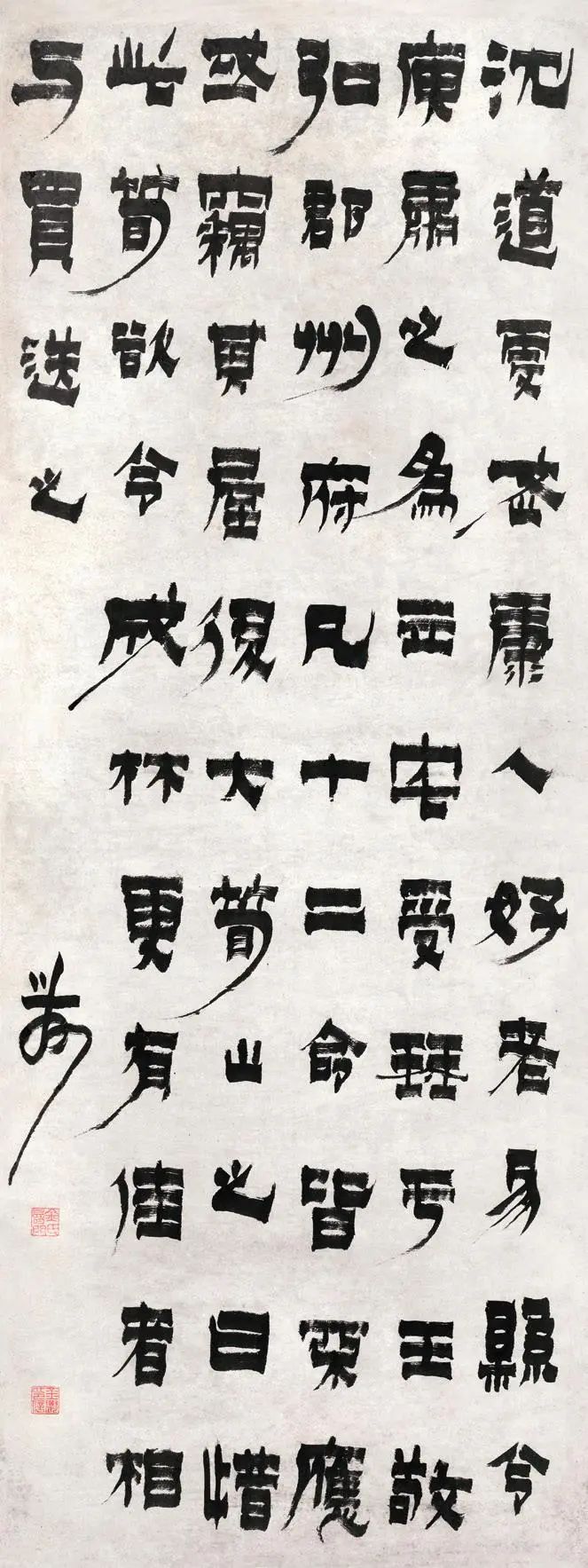

[清]汪士慎 隶书七律诗轴

131cm×35.5cm 纸本 扬州博物馆藏

汪士慎(1686—1759,安徽休宁人)隶书虽然略嫌平正保守、新创不足,是“八怪”中最不“怪”者,但论其隶书成就与影响,应该是金农之后一人。汪善诗,著有《巢林诗集》,书画印俱佳,印章取法小篆而参合汉篆,以画意入印,法度之中别有意趣。善画梅,神腴气清,墨淡趣足。汪士慎一生是个苦命人,但清贫自守,颇具文人风骨。与金农为好友,两人诗词唱和颇多。54岁左目失明,仍能为人作书画,自刻一印“尚留一目看梅花”。67岁双目俱瞽,但仍能作草书,老笔纷披,署款“心观”二字,亦是一“怪”。好友厉鹗、金农、郑燮、高翔等,对其人品与艺术极为称赞。汪氏浸淫《西岳华山庙碑》《武梁祠画像石刻铭》尤深。与金农临写《华山庙碑》偏重古拙苍厚且探索求变不同,汪士慎似乎更注重其体式规矩,端正方峻,古质今妍,以清刚瘦硬为审美追求。厉鹗(1692—1752)曾作《汪巢林八分书歌》,其中有句赞曰:“巢林居士老好事,典衣不惜穷搜罗。手摹心追笔成冢,坐卧三日难同科。腕悬仍似蚕头篆,笔磔稍存隼尾波。只余瘦硬乏姿媚,每受俗眼相讥诃。兴来为我书数幅,奴视唐朝韩择木。豪家屏障岂相宜,挂我翛翛竹间屋。”汪士慎40岁所作《观绳伎七古隶书轴》(故宫博物院藏)虽然稍嫌稚嫩呆板,但清劲爽朗、生动有致,可以见出其摹古之深厚功力。而晚年(双目失明前)所作《咏牵牛花隶书轴》(上海博物馆藏)凝重迟涩有篆籀笔意,结体亦阔落高古,堪称汪氏隶书之精品。或言汪氏隶书平淡雅致,但毕竟缺少令人惊叹的奇笔妙趣。此论也许不无道理,但正如苏轼所言:“古人论书兼论其平生,苟非其人,虽工不贵。”汪士慎其书正因其人之清逸骨鲠的品质而“贵”,而被人所称赏。

“扬州八怪”的书法若以其“怪”及整体影响之巨而论,郑燮与金农应是一个等量级。金农之“怪”,立足秦汉碑刻意在求古;郑燮之“怪”,热衷“破体”杂糅,趣在逐奇。从溯源求变的探索意义看,金农之新变,原创性明显;而从个性塑造角度说,则郑燮之探索,艺术性突出。而且,郑燮无疑更具有世俗成功的意义,因为郑燮在民间的影响更显于金农,似乎像一位特别成功的“打卡网红”。若“八怪”之“怪”乃非褒非贬取其“中性”之义的话,郑燮郑板桥的书法比之金农更具典型性。

郑燮(1693—1765,江苏兴化人),号板桥,22岁中秀才,40岁中举,44岁中进士,是“八怪”中唯一正经八百一步步正式考取进士者。其绘画兰、竹、松、菊、草、石等,取法徐渭、石涛、八大诸贤而自成家法,体貌疏朗,风格峻峭,均属典型的文人画,一点都不“怪”。能被称“怪”者,乃其书法。其书法篆籀及汉八分杂入楷行草,自称“六分半书”,并将书法用笔与绘画笔法相融合,画中有书,而书中又有画意。历任山东范县、潍县县令,政绩显著,因体恤百姓触怒上司与豪强而罢官致仕,辞官后客居扬州,以鬻书卖画为生。郑板桥罢官致仕归来,“八怪”之一李葂赠联“三绝诗书画,一官归去来”,恰如其分,流传久远。

郑燮能作篆隶,从其独创“六分半书”中便可窥其端倪。其隶书清瘦扁阔,体式则由《夏承碑》《华山庙碑》《乙瑛碑》变化而来。如54岁官范县所作《揭古八分碑》,即其隶书的基本样貌。或因其“六分半书”影响太大,规范的篆隶书因少作而鲜见,以至被误认为“八怪”中郑燮不能作篆隶。因参加科举需要写规规矩矩的小楷,郑燮若以他的“六分半”怪体答卷,估计得不了高分。因此,他和所有优秀考生一样,楷书功底是很扎实的。23岁所作《欧阳修秋声赋小楷轴》、43岁(中进士的前一年)所作《杂记楷书帖》,点画精到,结体端正,眉清目秀,前者似欧,后者近苏。其60岁官潍县时所作《城隍庙碑记》(潍坊市博物馆藏)高190厘米,宽80厘米,六百余字,用笔严谨,一丝不苟,结体酷似东坡而点画略显细劲,更见遒媚。虽然写得一笔恭楷,但他自己却是很清醒的,并不甘心一直写这样的馆阁体:“蝇头小楷太匀停,长恐工书损性灵。”(《诗钞·方超然》)故,经典楷体于板桥非不能也,实不愿为也。但扎实深厚的楷隶书功底,是他放纵才情,敢于探索,最终成功独创“六分半书”的本钱和源头。所以他的书法之“怪”,并非无源之水之“胡作非为”,自有其坚实“基座”,且一步步臻于完善而成熟。

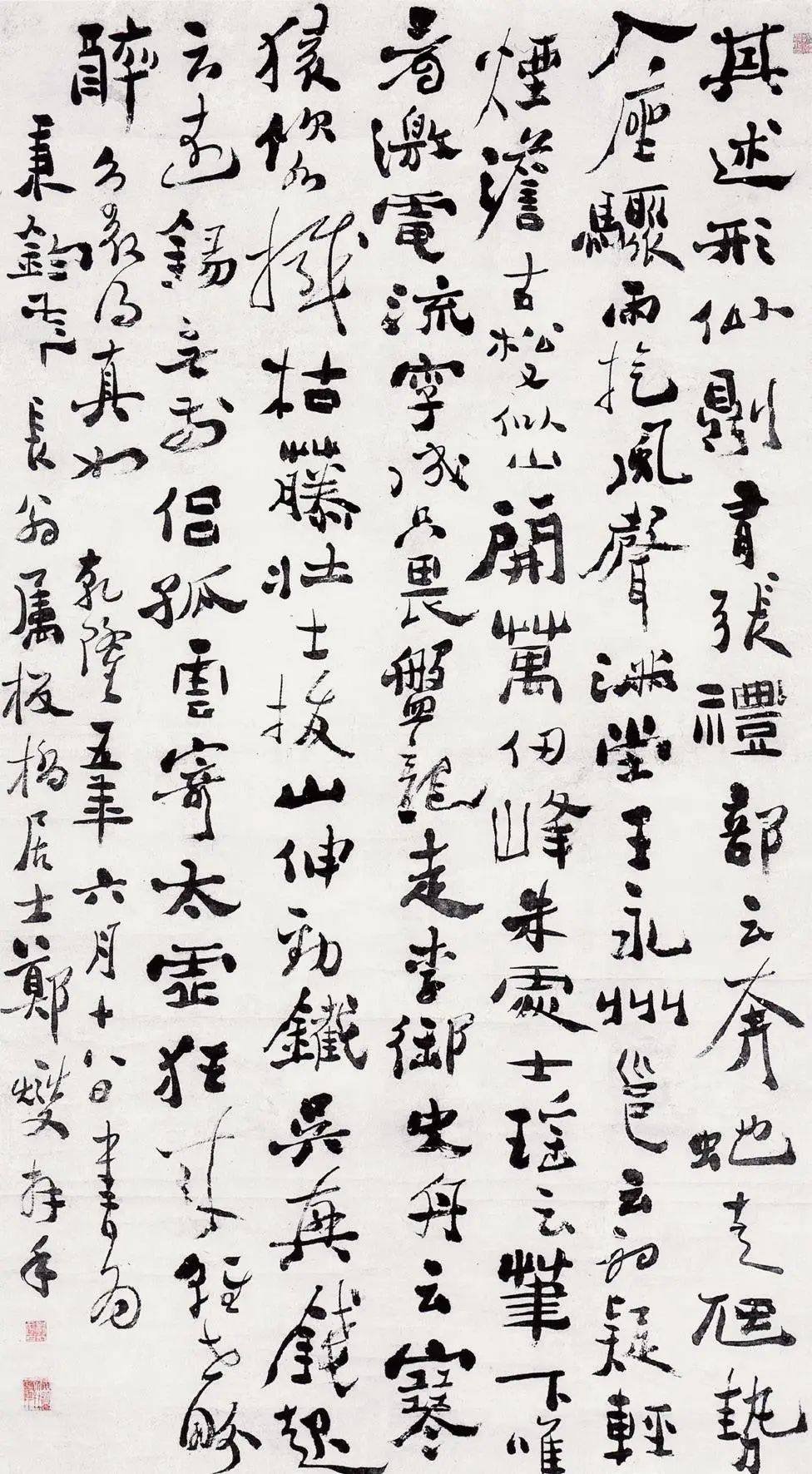

[清]郑燮 行书节录怀素自叙轴

190.5cm×104.9cm 纸本 1740年 扬州博物馆藏

何谓“六分半书”?其《四书手读自序》尝言:“板桥既无涪翁之劲拔,又鄙松雪之滑熟,徒矜奇异,创为真、隶相参之法,而杂以行草。”宝镇《国朝书画家笔录》赞其“隶、楷、行三体相参,有别致,古秀独绝”。蒋宝龄《墨林今话》谓:“书隶楷参半,自称六分半书。”其实,掺入其内的不仅仅隶、楷、行三体,亦有篆书与草书笔法,甚至还有兰竹画法的用笔意趣。他在约30岁时所作《散曲册》(荣宝斋藏),则明显更近小欧,险峻、清瘦、奇宕,结体或纵长或宽扁,故作夸张,但少见有明显篆隶笔画的掺入。而在36岁时所作《四书手读自序》中,已经有了明显变化:真、隶、篆相掺,结体亦多见源自篆隶书的异体字,如“暮”“间”“则”“慕”等。可见,此际已开始了“六分半书”的最早探索。而46岁所作《墨兰苦茗七言联》(台北国泰美术馆藏),已经是十分成熟的“六分半书”了,此为考中进士的第二年。一方面,以工整的馆阁体楷书书写科举试卷;另一方面,又以探索和独创所谓“六分半书”挥洒胸中才情。可见,在书法创作中,郑燮是个多才善变的“两面人”。

对于自己书法探索的心路历程,郑燮晚年(60岁后)所作《论书轴》(上海博物馆藏)中,作了明明白白的交代:“平生爱学高司寇且园先生书法,而且园实出于坡公。故坡公书为吾远祖也。坡书肥厚短悍,不得其秀,恐至于蠢。故又学山谷书,飘飘有欹侧之势,风乎?云乎?玉条瘦乎?元章多草书,神出鬼没,不知何处起,何处落。其颠放殆天授,非人力。不能学,不敢学。东坡以谓超妙入神,岂不信然?蔡京字在苏、米之间。后人恶京以襄代之。其实,襄不如京也。赵孟頫,宋宗室,元宰相,书法秀绝一时。予未尝学,而海内尊之。今四家书缺米而补之以赵,亦何不可?”这就是郑燮的书法观,坡翁之“石压蛤蟆”,涪翁之“树挂长蛇”,皆能在其“六分半书”中找到影子。“高司寇”即高其佩(1660或1672—1734),号且园,铁岭人,官至刑部侍郎,故称“司寇”。工指画,为清代“指头画派”创始人,亦能指书,长郑燮二三十岁。世传高氏“软红不到藤萝外,嫩绿新添几案前”联(吴大澂旧藏),其中“到”“新”“前”等字结体有奇趣。高氏书中奇趣或对郑燮最初“六分半书”的创变有一些启发,但高氏书法实属平平,远不及其画。

放在整个书法史上,无论金农的“渴笔八分”还是郑燮的“六分半书”,都是剑走偏锋,独创有成。

(文/于明诠)

(来源:中国书画杂志)

作者简介

于明诠,现为山东艺术学院教授,山东省高校重点学科首席专家。系中国书协行书委员、中国书法院研究员、山东省书法家协会顾问。著有《是与不是之间》《我在乎书法里边有意思的那点意思》《书在哪,法是个啥》《闭上眼睛看》《中国书法全集·黄宾虹林散之陶博吾卷》《书法篆刻教程》《单衣试酒》《中国陶瓷印·于明诠卷》等二十余部。