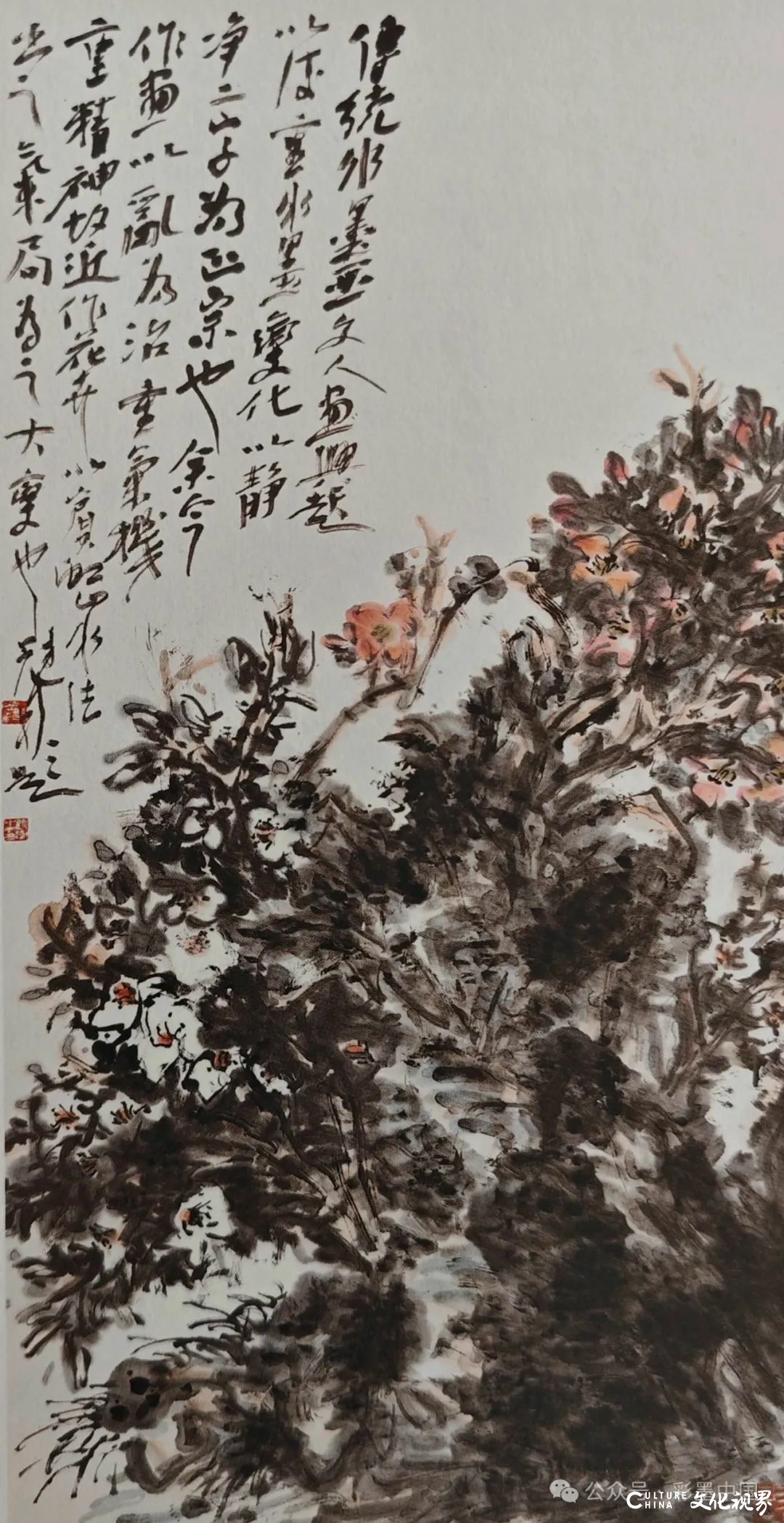

读吴冠南的画,应该先读他的书法,读懂了他的书法,才能更懂他的画。为什么?因为“写”。书法是“写”出来的,写意画也是“写”出来的,每一笔里都有笔意。清人王学浩在《山南论画》中说:“王耕烟云:‘有人问如何是士大夫画?曰:只一写字尽之。’此语最为中肯。字要写,不要描,画亦如之,一入描画,便为俗工矣。”写意画的“写”是书法用笔。吴冠南深谙其中三昧,他说:“从人物、山水、花鸟三科来看,直接可以把画当作字来写的就是写意花鸟画。因此写的意义对于写意花鸟画来说犹如生命一样重要。”……“写”归根到底就是强调了书法用笔。

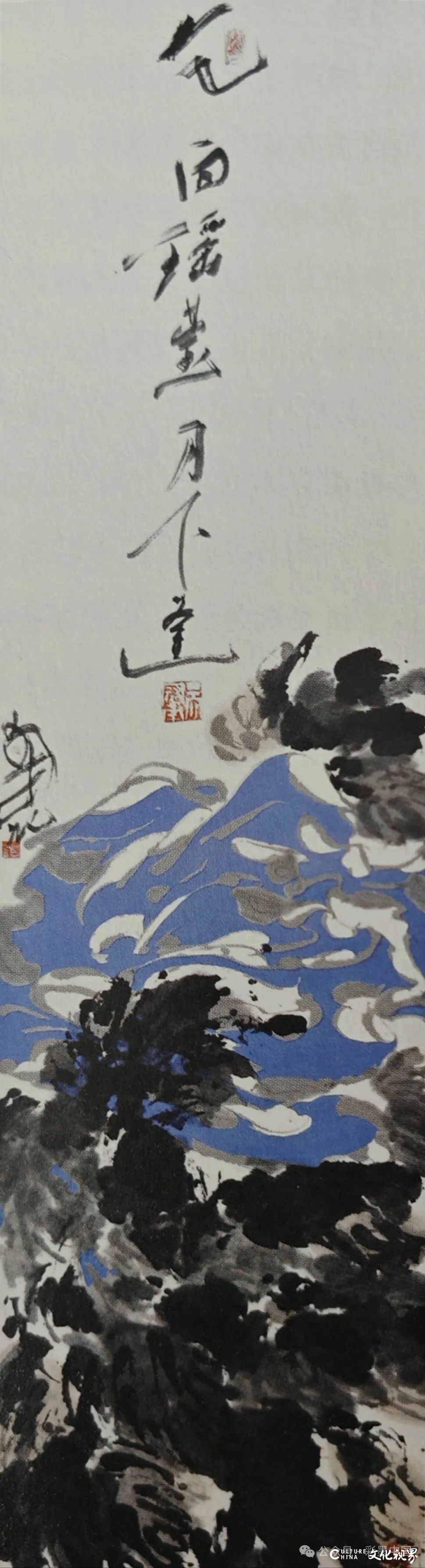

“写”是唯中国才有,唯东方人才会。为什么?因为思维的方式,思维的全息,思维的浑沦,思维的辩证,其根应该在伏羲那里。一阴一阳,一实一虚,乃中国艺术之深谛。吴冠南学吴昌硕,学黄宾虹,学画史,表面看是这是那,其实是学了一个“虚”“实”,吴冠南说:“一黑一白,一虚一实,是整个世界,是人的生命,也是中国书法。”书法于中国画之重要,可见一斑。

将书写与生命与世界等量齐观,这便是吴冠南!这样的认识事物,是从根本上的提纲挈领。“书写”是生命的律动,是世界的铺展,是形而上与形而下浑化为一的具体体现,“书写”二字是只有在这样的高度上才能认识到本质。那么,怎么实现这“一虚一实”“一黑一白”呢?吴冠南说:虚、实二字,虚是灵魂,实是形体。实靠练,虚靠悟。为什么虚靠悟?因为虚看不见,摸不着,如空中楔獗,难以把握,唯有靠心去领悟,才能得着。黄宾虹也说:“有法而不言法,观者可以自悟。画乃写自然之性,亦写吾人之心。”

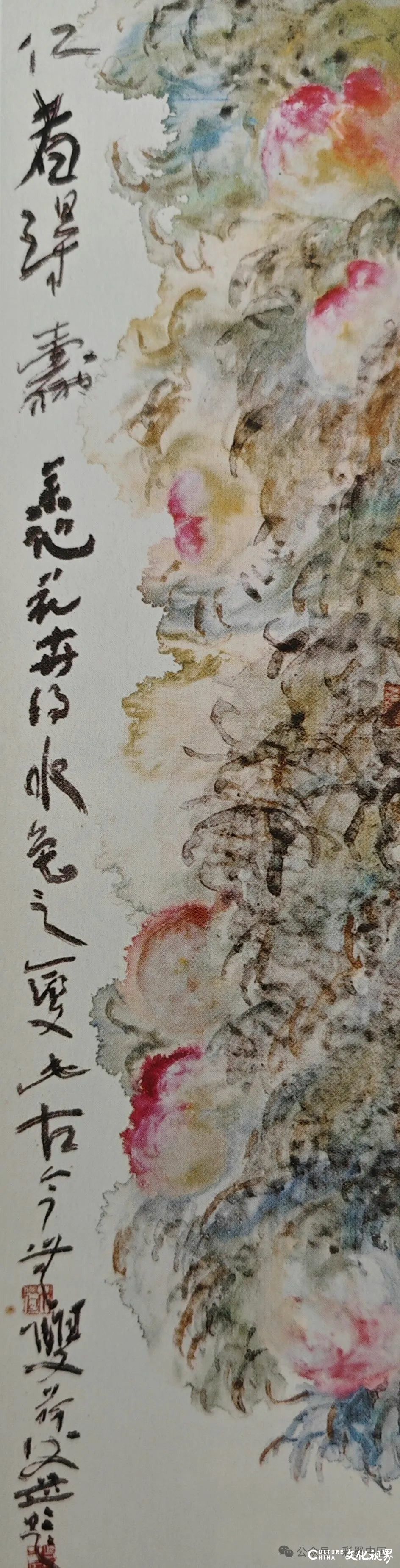

一虚一实,一阳一阴,却是在写的过程中体现出来。这个“写”真是妙,心头手头笔头,三位一体来铺衍一场灵活,都说啄瘁同时,怎么体会?书写当中全然是这个。笔悴,意啄;墨啐,笔啄;纸啐,墨啄。它们之间的微妙,实在说不清。说不清才妙。为什么三位能成一体?因为柔,心柔,手柔,笔柔,墨也柔,纸也柔。无一丝僵硬,无一处淤滞,虽有把握,却连把握都在柔境。蔡邕说:“惟笔软则奇怪生焉。”此“奇怪”,是在说妙。由于软,由于柔,由于阴阳互动、虚实相因,所以“写”是心机与天机对话,是技法与道法浑化,是“习练”与“悟”的同时实现。“梅枝无限意,欲花未花时”,书写正是“欲花未花时”的生机呈现。

其过程如解方程式,一步有一步之必然,却又有无数的解。数学在深层是与自然相对应,数学中看不出自然,却是自然的本质体现。书法也是与天地宇宙有本质上的同构,所以好的书法能体味出天地宇宙之深邃玄远和洒脱。外在看来只是一条线,书法是这根线,绘画也是这根线,绘画的这根线却是从书法中得来。吴冠南说:“中国画成败的命脉是一根线。线质锤炼与提高的方法就是从书法训练、积累中获得。”因此学习中国画不练书法是一件十分不可思议的事情。

“写”却不是每个人都会,吴冠南曾引用赵之谦的话来说书法:“工书者惟三岁稚子与积学鸿儒,然合稚子之天真鸿儒之神秀却为至难也。”即是说,不是所有稚子都能写,也不是读书多了就写得好,写与写不同。有的是写生,有的是写死。写生是写,写死则不是写。写生是书法,写死不能说是书法,只能说是写字。字写死了是真死,谁也救不活。所以说“活”是书法的根本。

活是生出来,生成不须用力,因为本身即力量。生是生出自己来,自己跟自己,用不着较劲,所以无为而天下治。如打太极拳,其本质是放下,无须用力,用力即是蛮力。蛮力是外力,是肌肉之力,再大也有限,而放松到彻底才能是心之内力,唯内力能于天地通,唯内力才无限。我看过太极拳高手与人过招儿,那是一点儿力也不用,一切化解于无形,全然在从容里,而外人难以近前。

书写是一阳一阴、一虚一实的前接后续,如波浪之动,起伏提按,于否定中肯定。

活即是有向度,向度之外,却又一切未知。未知是活法,已知是成法,成法是死法。因为未知,所以有意外,因为意外,所以有惊喜。已知的写是摹写,只能熟练,但真熟练了则可能死了。弄书法的写死了多少勤奋者不可数计,书法上的南辕北辙在多有,只有高手能从死里生出来。吴冠南即是个从死里生出来的。当初他临颜真卿,三个字一组,一直写到不走样。后来他临《石鼓文》,也是到了几可乱真的程度。他的画也是,已经僵硬在吴昌硕那里。但他能杀,有拔剑斩蛇之勇,杀了旧我,活出个新我,换个人未必能。

“死”是因为不知有阴阳、虚实,不知有“悟”。

书法是线吗?是,也得看是什么样的线。书法是刚与柔、疾与徐、提与按吗?是,也不全是。书法是在这些之上有一个超越,技法之外另有观照,有了观照的技法才是技法。得了观照如子有父,不得观照如孩失怙。吴冠南是走到极处,却又有极处的一悟,从而得着本真。吴冠南说:“中国画成亦一根线,败亦一根线,线实为中国画之命脉,余知之,守之,创之,其中成败,信有公论。然画道至难,其理至深,风云际会,万般变化,尽在一黑一白,一虚一实间。”

他还说,中国画一根线的成败主要在于有没有应对上生命的律动,而不在于功夫的深浅。功夫深固然可以画出一根技术上无可挑剔的线,然而如果缺乏生命力的渗透,这根线还算不上是一根好的线。所以说,习练书法,不下功夫不对,下功夫也不对。没有“悟”之观照,功夫恰成绞索。吴冠南得其真诠,他说,中国画以线造型。这一根线着实了不起。了不起等同于人有一口气、一条命!人的一条命全靠一口气,一呼一吸之间便生命律动、开天辟地、吞吐八荒。

生命律动,应心而运。时而激越,时而安详。于一动一静,一虚一实中创造万般光华。此话不是说出来的,是书画实践中体味出来的。因此真正好的书画里面,不仅有喜悦,而且有敬畏。喜悦则是与自己的生命相映照,有他乡遇故知般的意外亲切;敬畏则是因为里面有崇高。好的书画是自己立世界,它能创造出自己的时空,但此时空又与人生的时空能够对应,所以能够供人的心灵安住。不好的书画则不然,自己都在危邦,岂能与人亲近?更不可能有敬畏。

吴冠南的书法,也是一步步脱洗出来,一二一,生熟生,否定之否定。好比走到天涯,顿然生回家之念,却又能一念到家。他的书法,很难用什么法来概括,其实是生命的一种状态。看他书法,是很难想象他曾在颜真卿的《多宝塔》《麻姑仙坛记》与《石鼓文》那里浸淫过多年,你甚至觉得他是个不会写的,那么散淡,甚至那么散乱,似乎无法。单看吴冠南的每个字,似乎都是坏的,整体看则好,非常好,连那坏也坏得好。说好说坏说对说错是因为有成法,有人是怎么对怎么写,吴冠南是怎么写怎么对。诸葛亮步罡踏斗能够祭得东风是岸然道貌,道济和尚漫不经心从脚趾缝里取出仙丹才是真潇洒。他属于后者。

作家车前子对吴冠南的书法有独到见解,他说:“冠南先生的书法是挥霍的。他底子厚,有东西挥霍。冠南先生不炫技,他合法,合法得像违法一样,这就是挥霍,这就是境界。冠南先生以前写石鼓文,可以乱真。冠南先生现在写石鼓文,好像济公,不衫不履。冠南先生把吴昌硕的峨冠博带变成自己的不衫不履,不论书法而论书神。”这也真说得好。

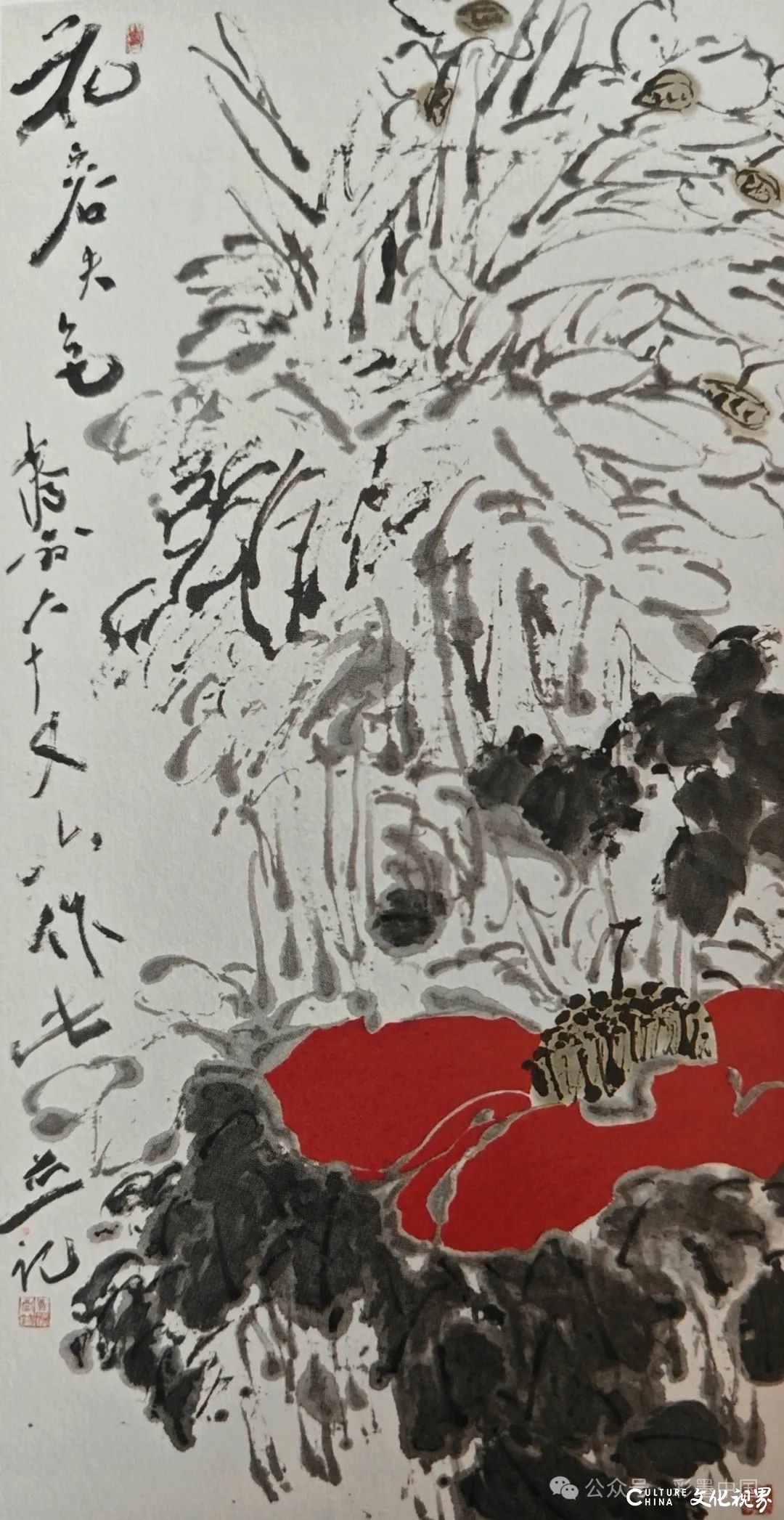

吴冠南之所以能杀出重围,是因为识见,最终他知道书画本质是什么。他说“书画之道会于中和”,他的书法也好绘画也好,走到极端然后归拢,其指导思想即是“中和”,唯“中和”能止于至善。你看吴冠南绘画上的题跋与绘画本身,书是书,画是画,但笔法、笔意一致,书画分,笔法上不分。字好不难,画好也不难,难的是能好到一块儿。有好多画家的画与题跋不能一体,隔,隔即不谐。吴冠南书法绘画乃入不二门,都是从心里流淌。唯有流淌出来的才是活的。当初有僧问赵州禅师:“如何是定?”赵州禅师答:“不定。”问:“为什么不定?”赵州禅师答:“活物,活物!”定以不定为定,法以无法为法,“中和”乃是和于心。

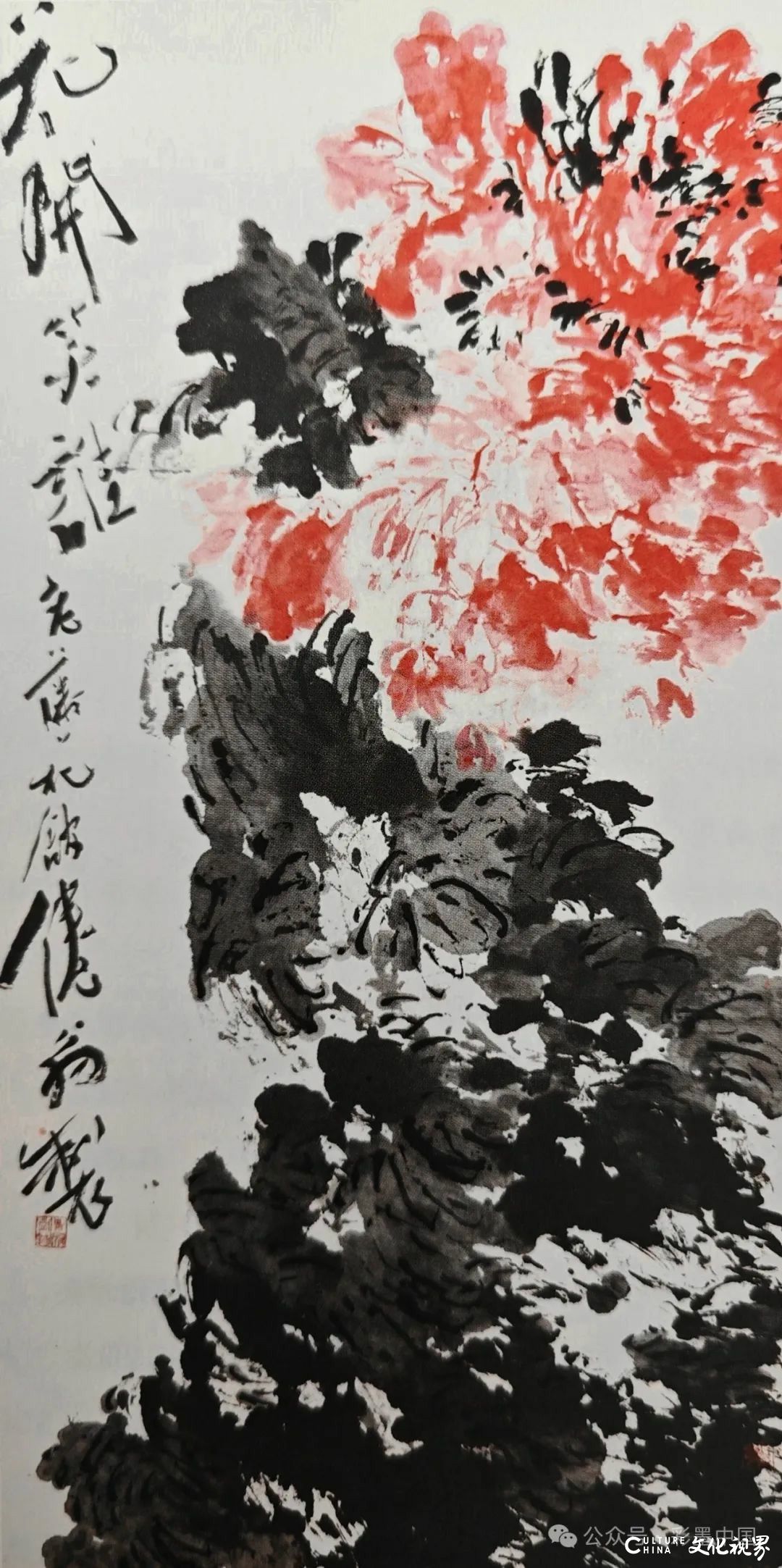

关于用笔用墨,吴冠南有一整套说法,比如,我用笔,笔秃如指;我用墨,墨厚如膏。这是一种反常方法,反常复归平常是艺术的正道。“反者道之动”,不知道这个的,不在这个层面实践着的,难以说法度。用笔要枯而不空,湿而不漶。用墨要厚而不板,淡而不薄。用色要艳而不华,少而不弱。书画用笔既讲究方法,又讲究效果。方法是“一波三折”,效果是“入木三分”。这是具体“活”法,是说“中和”,《中庸》上说:“喜、怒、哀、乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”且还说,“致中和,天地位焉,万物育焉。”能生,能育,是因为阴阳和谐,《关雎》作为《诗经》开篇,也是因为阴阳生和谐之想,有生生之意。

我问吴冠南绘画,从何时知道“写”,他说临吴昌硕,临到深处,自然而然会写。其实我问得很傻,我不会问,但他会答。这个自然而然,是没有时间性,时间不是关键,悟不悟才是根本。悟有渐悟、顿悟之别,但顿悟却往往从渐悟中来。所谓在黑暗中摸索,但能摸索,就已经是悟了。孔子曰“唯上智与下愚不移”,王阳明解释这一句说:“不是不能移,只是不肯移。”怕的即是不肯移。

吴冠南的画,无一笔不是写,写是状态,是心灵与技法的高度统一。吴冠南说:“绘画之道大于写、中于画、小于描,邪于撒盐浇油之类。”他特喜欢这样一副联:“树老鸦为叶,诗狂石作笺”。他说,上联则是书画作品的至高境界,下联则是创作书画时的至高状态。

书法是写,绘画是写,吴冠南是连彩也是写。写是化的手段,也是心志的流布。在他手下,是没有墨与色之别的,就像“鸦”与“叶”,都与老树苍茫不可分。

宋人邓椿说:“画之为用大矣。盈天地之间者万物,悉皆含毫运思,曲尽其态,而所以能曲尽者,止一法耳。一者何也?曰:传神而已矣!世徒知人之有神而不知物之有神,……”吴冠南曾感慨:“绘画三十载,始知花性情。”他嫌知道晚了。物有神,而人不知。不知则不能传。知道了,怎么传?靠心传,心怎么传?靠笔法传。笔法怎么传?靠笔意,笔意是写出来。所谓妙笔生花,笔妙,是妙在“写”上。

(文/闻章)

(来源:彩墨中国)

艺术家简介

吴冠南,1950年生,江苏宜兴人。1962年步入画道,初学芥子园画谱,后学吴昌硕,旁涉黄宾虹、齐白石。精于写意花鸟画。数十年来在各种媒体发表大量作品及论文和多次参加大型学术提名展、双年展。如今致力于本土传统文化艺术的拓展与创新。现为江苏省国画院艺委会委员、陕西国画院名誉院长、中国美术家协会会员、国家一级美术师。