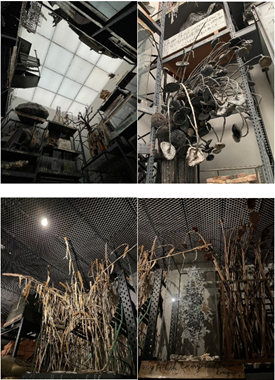

日前,邱光平艺术个展《寸惊》在中国四川成都的诗婢家美术馆举行。虽然此次展览旨在对艺术家2023年整体艺术探索作以思考性总结,但无疑我们已经看到了艺术家自我突破性的观念跃升——从人对环境破坏所形成的地狱般“炭火与焚烧”的创伤性“天堂山水”的逆向信仰表达,经由对理性主义现代意识强烈反驳的“火烧园林”思考,终于带着“涅槃重生”的哲学思辨,一跃而升打开了“宇宙大山水”的境界。虽然这只是一个序幕性的开始,但它带给我们的旷大视野,必将呈现出一个展现真正普世价值的艺术高度——依傍着始终立于世界文明之巅的中国老庄哲学思想,跨越了国际文化的无形界域。这可能是《寸惊》能够带给观者最大和最有价值的疏导性观念。而如是的观念势必为解决当下的国际化艺术领域一直以来所存在的问题,提供一种积极有效的理论层面的启示。

中国重庆平面设计师符合先生为《寸惊》特别设计的两款海报

中国重庆平面设计师符合先生为《寸惊》特别设计的两款海报

一.当下艺术话语的逻辑前提

21世纪,艺术在世界范围所遭遇的问题是什么,艺术人和艺术理论人似乎至今未能有所意识。甚至时至21世纪第三个十年近于中期的当下,他们依旧茫然。

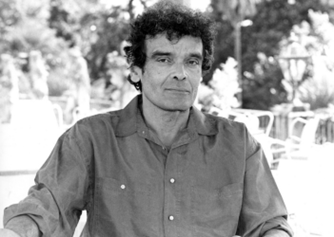

有人借德国哈伦·法罗基(Harun Farocki,1944-2014)的艺术制作观念批评了当下艺术人的堕落,认为在资本(商业)的操控下,艺术人完全忽略(放弃)了应该通过艺术作品制作的过程与结果而对观者提出必须的社会性责任方面的思想要求,他们制作(生产)的艺术作品,根本无法为观者群体提供(产生/形成)社会性责任层面的抉择思考,且从消费市场的角度,在审美感受方面向观者群体做出了没有底线的让步(媚俗)。

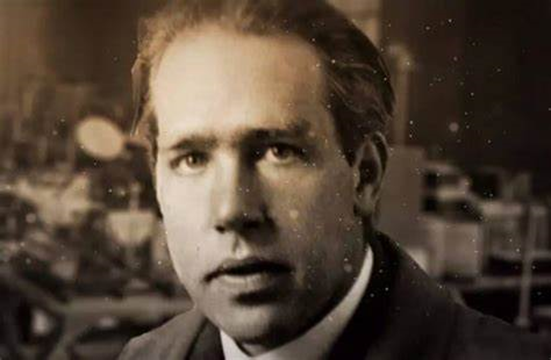

德国电影人,艺术家哈伦·法罗基

(Harun Farocki,1944-2014)

【哈伦·法罗基的“三个问题”:第一,作品在视觉上尽可能保持不突破大众的审美限制;第二,对自己政治诉求的坚持,对观者提出伦理责任要求;第三,作品在客观上对观众形成一种行动导向,由观众自己做出行动的选择。】

但这个依然深刻的讨论本身,仍然隐含着根基性的认知局限,也即我一直以来反复强调的不完备世界观所形成的残缺价值体系问题。

早在2016年时我就曾指出,喧嚣于上个世纪八十年代的“全球化”历史时段已于2008年世界金融危机这个“结点”成为过去时,随之而来的则是“去全球化”或“后全球化”的新历史时期。或言之,一种不完备的世界观已经遭到排斥,对更加健全的世界观需求,正为整个国际社会所召唤。我强调这个问题的目的是要提醒人们,在现象上,当今全球范围内的文化,在本质上已由以往“全球化”的“一致性”进入了完全“分化”的局面。导致“全球化”退出历史舞台的直接原因,是美西方一直以来叫嚣的“普世价值”本身所暴露出的虚伪——“强盗价值”的本性。对此,我们只要借助一直以来西方大国依靠战争进行赤裸裸经济掠夺的事实就可获得明示。也恰恰是“全球化”历史的结束和“去全球化”或“后全球化”时代的开始,才有机会让更加健全的世界观所葆有的真正普世价值,以极其个性的文化方式获得了有效的凸显(2023年中国“一带一路”第三次“万人峰会”的宏大场面就是一个再直接不过证明)。

可能有人觉得这其中横亘着一个“悖论”,“去全球化”或“后全球化”的大国际环境如何能够凸显普世价值的畅行?

要想理解这个所谓的“悖论”,就要首先明解两个重要的概念问题:什么是文化?什么是文明?事实上,无论中国还是西方、也无论文化领域还是学术界,长期以来对这两个概念都处于莫明其是的状态,至今都没能给出有效的定义。不仅如此,还常常将两个概念进行混淆。此前我曾明确,文明是人脑正向建构的程度,或者就是人的意识的向善程度。从世界观的角度来说,即完备的世界观下人脑建构的成果。至于文化,则是人脑建构程度的现实应用结果。当然,也就是意识程度外化或物化的结果。从世界观的角度来说,即完备的世界观下,人脑建构成果的外化或物象化显现。所以,各个族群所抱持的世界观不同,就会形成文明的高低之分和文化的好坏之别。进入今天的“去全球化”或“后全球化”时段,文化的差异性问题必然日趋鲜明,由此而彰显的便是不同世界观下的文明差距。于是,在如此参差不同世界观下的文明程度之间,就会形成高程度文明向低程度文明施予援助的“贡献性价值”局面。中华文明当然体现的是老庄哲学建构的世界观下的中华民族整体意识上的向善程度(“一带一路”恰恰是“贡献性价值”的现实体现)。也就是说,所谓的“悖论”其实是无视了世界各族群之间客观存在的不同世界观下的文明差异以及该差异之间可能形成的一种人为的平衡趋势,而以往的“伪普世价值”正是不完备世界观形成的低程度文明对健全世界观形成的高程度文明进行排斥所反应出的坏文化得到的一种错误性张扬。

既然艺术属于文化现象的一种,支撑在它背后的世界观下的文明程度问题就当成为我们必须思考的问题。这正是我一再强调21世纪“去全球化”或“后全球化”时代这一重要逻辑环节的原因,不了解或不明解当下历史时段的“去全球化”或“后全球化”文化实质,就无从把握艺术发展的真正导向。也为此,我依之提出了适用于当下的“后经典主义”艺术观念,近而借此为标准,以中国艺术领域为立场,划分出了当下三类艺术人群体:中国艺术人、西方艺术人和国际艺术人。无论哪个国家的艺术从业者,只要他在保持好自身文化传统的同时,能够兼收并蓄其他文化传统所拥有的文明成就,并给予发扬光大,这样的艺术家就可概念为“国际艺术人”。是为“后经典主义”所倡导艺术思潮的根本所在。

二.邱光平的“国际艺术人”意识

就当下而言,无论是中国艺术人还是西方艺术人,对艺术的趋向问题实际上都陷入了一种一筹莫展的局面:中国艺术人的具体表现是,为了拼命求“新”追“奇”而发疯般地不停“跟风”、“效法”、“挪用”甚至是“抄袭”西方,在此欲求下,很快陷入不知所向的盲目态势,画(制作)什么(主题或内容)的问题直接压倒了怎么(技术或形式)画(制作)的问题;西方艺术人的表现则是为了拼命求“怪”追“异”而癫踬般地自我“拓展”、“歧变”乃至“趋邪”,因而陷入诡异的神经质态势,怎么(技术或形式)制作(画)的问题不是压倒而是直接剔除制作(画)什么(主题或内容)的问题——以西方艺术院校的本科教学为例,“艺术”几乎完全等同于“技术”的概念。而这恰恰是西方自“现代”以后经由“后现代”跌入“当代”的艺术延宕后果——艺术已经完全成了私人生活圈层的“玩意儿”,从而彻底丧失了它的社会性身份。也即前面提到的艺术人堕落的现象问题。甚至,像德国安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)这样艺术人也开始“摆脱”了他以往对地狱般毁灭性的“二战”所带来深刻“应激”的“反刍”而“玩儿”起了爱尔兰意识流作家詹姆斯·乔伊斯的《芬尼根的守灵夜(Finnegans Wake)》(2023年8月20日白立方伦敦柏蒙西空间举办的《芬尼根的守灵夜》主题展)。

Anselm Kiefer, ‘Finnegans Wake’

White Cube Bermondsey 7 June - 20 August 2023

Photo © Xiaoxiao Zhang(Syendy of Australia)

当然,这也不是基弗第一次这么“玩儿”了,早在2016年时他就开始了这种“玩儿法”,所谓的“三部曲”第一部即《瓦尔哈拉(Walhalla)》个展,然后是2019年的第二部,故弄玄虚的《超弦、符文、诺恩斯、快刀斩乱麻(Superstrings, Runes, The Norns, Gordian Knot)》个展。至于2023年的《芬尼根的守灵夜》,不过是他这个“玩儿法”的终结篇。废墟虽然还是基弗的那个“废墟”,但基弗已经不再是那个“反刍”战争伤害性的“基弗”。他似乎已经表现出了对“废墟”某种莫名的“流连忘返”和“乐此不疲”。这样的“基弗”无疑是危险的。这个“危险”直接源自于支撑西方文明的哲学基础,也就是我一再强调的世界观问题。

有人把西方哲学的问题归罪为“现代性”(就仿佛基弗曾经痛恨的“现代性”所带来的那两场世界性战争),但这个所谓的“现代性”其实是从古希腊公元前五世纪的普罗塔戈拉(Protagoras)的“人是万物的尺度”那里便已开始、然后借助近代意大利人文主义哲学人皮科(Pico Della Mirandola,1463-1494)的推波助澜最后直接送达20世纪西方社会的一种危险观念。它最为致命的一点就是彻底摒弃了哲学研究极其重要的“人与宇宙自然的关系问题”而只是凸显或强调“人与社会(他者)的关系问题”抑或“人与自我的关系问题”,从而将宇宙自然推至“人”的对立立场,甚至将“人”放大成了可以对抗宇宙自然的“对手”这样错误境地(即世界观的结构“图景”问题),因而让“人”现出为所欲为、妄自尊大的丑陋嘴脸,用尼采的话来说,“人”就成了一群丑陋的妄想为“上帝禁止之事”的“末人”或“驴”。(而目前很多中国艺术人所跟风的就是这类西方艺术人的艺术制作观念。)

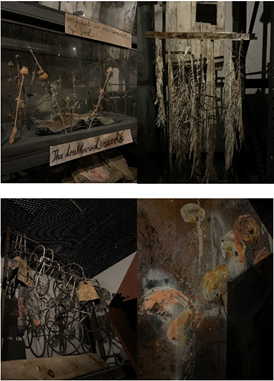

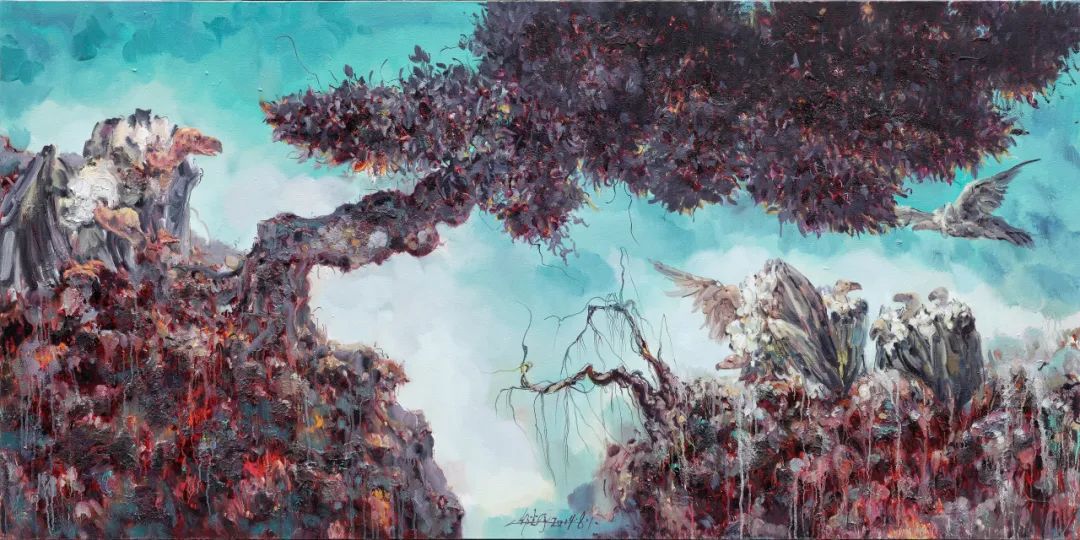

与之不同的是,至少从2013年以来,邱光平始终明确自己所坚持的艺术思考:从2013年9月广东美术馆的《天堂》到2015年4月西安美术馆的《墟境》、从2019年9月成都荣宝斋的《方圆界:万物有灵》到2023年3月的《被自动》,再到2024年1月的《寸惊》,邱光平沿着“炭火”与“灰烬”中生命“救赎”的哲学命题一走就是十年,而且期间对“火烧园林”艺术命题的思考贯穿始终。事实上,早在2014年底剖析艺术家邱光平的艺术表现主题时,我就曾预见性地认为,随着对人生精神反省的“天堂”第一重境界——也就是地藏王菩萨等待众生心灵觉醒所处精神境界——开始,他必将呈现与之相续的第二重境界乃至第三重境界,即反省克制的自我修为境界和超越物性的本我精神境界。因为他最初所忧心的就并非现实世界的物性实在,而是这个现实世界物性实在中人们心灵深处的精神本质丧失现实,以及对这个丧失现实“应激”下的反省与追问。而一旦心灵实现自我超越,现实世界的物性本质就将立刻焕发出它原本的神性精神属性,所谓万物一体,万物同心,万物平等,万物为神。(《圣童文艺批评文集:你依然是世界的盲人》,第225页)在这个过程中,他以“邱氏马”和“邱氏鸟(秃鹫)”为意象符号,于“自性觉悟”和“心灵守护”的对话之间形成哲学层面的深度艺术思考——虽然黄色的“邱氏马”这个颇为“自我”的意象依然游走延续,但挣扎崛起的“黑马”不断映现,甚至代表洁净本我的心灵“白马”如神灵般反复跳脱。期间,“邱氏鸟”这位“守护者”则不再处于直接“拯救”的行动之中而呈以安静的“远观”之态。继而,在张扬出“天梯”般“救赎柱”这样的意象同时,艺术家甚至直接描绘了慈悲至善的地藏王菩萨圣像。

循此过程,我们需要发现一个“不经意”却又显然的变化:艺术家的“炭火”和“灰烬”正在蜕变,尤其画面的背景色调不断呈现亮丽多彩的眩目光影,即便“火烧园林”的“涅槃”和地藏王菩萨圣像的背景,也不再是“炽热”、“灼烧”的焚毁性火焰,而开始透射出清凉明亮的“天光”之色。

对邱光平来说,这个变化极可能是一种非常自然的直觉性演进。但这个直觉性演进却突显出他思想层面的跃升过程,所谓“物随心境”,是因为内在的跃升演进致使他在画面上呈现出呼应性的观照。这个时候,我们返身将其与前述安塞姆·基弗的《芬尼根守灵夜》进行比较,两者艺术观念所呈现出的差距也即显然:基弗之所以选择詹姆斯·乔伊斯的小说《芬尼根的守灵夜》,全在他个人的兴趣,他喜欢这部几乎无法阅读的意识流小说,因此他不会在乎这部小说是不是在隐晦地传达着一种对滥性乃至乱伦极度狂热的低级趣味,而只在乎自己是不是对其能够产生制作上的激情;邱光平则刚好相反,他并未将个人的兴趣置于前端,而是将自己对这个世界的观察以及这种观察同自我的观照放在了首位,也所以我们会看到他在《天堂》和《墟境》中细致入微地刻画了“幽兰”;在《方圆界:万物有灵》中描述了森林中纯净的白马、山坡上被时间锈蚀了的端坐佛像,乃至草木间红得令人颤栗的罂粟;在《被自动》中的几百只纸盘中画上了包括那些反复被人类吃掉的弱小动物(生命);而在此次的《寸惊》中,他又直陈铺张了近乎本能的民生现场。如是视角的选择给人的是一种对生活现实冷静且客观的纪实呈现。

如此,基弗艺术所暴露出的“西方艺术人”思维本质也就无需言表,而邱光平艺术的“国际艺术人”而并非“中国艺术人”式的思维本质也就得到了凸显,虽然他的视野是立于中国文化现象的立场,但他反省的却绝不是个人趣味而是直接缘于背后支撑中国文化传统高度的中华文明成就——老庄本体论哲学思想所架构的全整世界观:“天人为一”、“齐物天下”。这也正是他以“万物有灵”来诠释《方圆界》个展的深刻原因。

当然,也恰恰依据如是的“国际艺术人”思维高度,艺术家邱光平经过十年的艺术探寻,最终将自己的艺术表现主题(内容)推向了一个巨大的全景式思考向度——宇宙大山水,从而明确示现出他所倚重的中华老庄哲学世界观,为德国人哈伦·法罗基在艺术生产方面的“三个问题”补全了那个始终缺失的坚实逻辑基础。

三.邱光平的全景式跃升:宇宙大山水

现在,让我们把思维收拢,从一般性的“山水”概念出发做出思考,它的意指内容就不过是我们生存的这颗美丽星球上的自然地景,无论艺术人想借助艺术手段进行怎样地铺张,它的极限也仅限于地球地貌。而中国传统艺术体系中的“山水”观念却超越了上述物理界域的限度升至了更为形而上的层面:“山水”既指地球上的自然地貌,也是人类心灵上的精神家园。但毫无疑问,即便这个精神家园,意象上也依然取自人们对有限自然世界的感官映照。于是,即便这个“精神家园”本质的“山水”,在意象的呈现上也总是不自觉地受到人们眼界的制约。所以,中国的宋元“山水”依然没有脱开人间的意象,没有疏离此在的世界。于是,清贫者寄心思于世外,富贵者营造出自我的“园林”。这就在思想上陷入一种绝望般的“盲区”,即便“逃避”也不过是无视那从未切割过的“共生”,纵然无奈也唯有自保式的“独善其身”。那么,哲学上它就容易被滞留在人与社会(他者)和人与自我的关系层面,难以真正实现亲履人与自然的全景关系。也所以,“山水”就往往难以摆脱被动受制的消极意绪。而自明代起的“山水”,特别是近现代以后的“山水”,就更是直接陷入了社会层面的局限认知范畴。中国画语境内的“山水”之所以会发生如此的“退化”,在我看来就是忽略了对支撑这个“山水”背后的全整世界观的认知,当然也就是对支撑中华文明根基的老庄哲学思想的认知退化,误解甚至是错解了老庄哲学中“万物”、“天”乃至“道”的概念,从而萎缩了老庄思想所呈现给我们关乎“自然”的全整性认知,因此无法借助修为超越万物的有形。这是隐蔽于中国“山水”艺术体系中的一个长期以来未曾被发现的bug。当然也是差不多十年时间艺术家邱光平苦苦呐喊“火烧园林”却始终为众人所不解的根因——而邱光平却直观地觉察到了这个以“园林”豢养“山水”的精神障碍,所以他反复地“火烧”,他要把这个豢养“山水”的“园林”藩篱“烧毁”、“焚尽”。

但是,“火烧”或者“焚烧”仍然属于打破“藩篱”的第一步,用邱光平的话来说,“破坏是容易的”,如何去重新“建构”才是他最需要去思考和实践的。“毁灭”与“重生”所呼应的就是“结束”与“开启”,他“火烧园林”的终极目标无疑就是“涅槃重生”。而整体世界的“涅槃重生”,从物理学的角度来说也就是“宇宙重启”,就是一切有形有象的物质世界都分解成原初组成它们的所有微小粒子态,回到宇宙“始点”的微观“粒子汤”,然后这些微观粒子在它们的“汤池”内,开始高速且又极度漫长的“重组(重构)”。

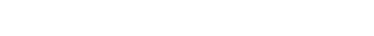

但是,仅仅引入物理科学的逻辑框架就能突破西方哲学系统上的非全整世界观所存在的问题吗?事实上,科学的逻辑架构恰恰是为西方哲学系统提供世界观基础“元源”。中西文明之间根本的哲学性上的差异,就在于是否采取科学的逻辑架构所造成,也即对认知主体和认知对象两个问题的不同设置态度。这种不同,当然也彻底构成了两种“世界观”。我们看下面这张图:

圣童绘制“中西方认知立场差异”示意图

圣童绘制“中西方认知立场差异”示意图

西方(科学逻辑架构)认为,认知主体就是“人”本身,认知对象就是人所面对的自然环境。于是,人和自然环境就行成了一种对立的关系。用图来表示,也就是上图1的情形,A(P)为认知主体,B为认知客体,U则是整个宇宙万物。人(A)研究的对象(B)不是全部宇宙(U),而只是有限的世界,A与B呈对立。这样的一对主客体关系也就陷入了“哥德尔不完备定理”的制约。关于“哥德尔不完备定理”我这里不展开说明。

但中国哲学(老庄思想框架)不这样设定,如上图2所示,它把认知对象设定为所有的一切U(B’),人P也包括在其中,认知主体A却并非“人”而仅仅是一种设置的“角度”或“立场”。但这个“角度/立场”可以全整地面对一切,可以“逃离”那个“哥德尔不完备定理”的辖制。

中国哲学之所以这样设置认知主体,是因为像老子这样的先哲认为,我们人有一种除了脑意识之外的认知事物的能力,这个能力叫“内识”或者“自识”,也就是中国人所讲的“智慧”,它可以超越人的脑意识极限,认知那些脑意识完成不了的任务。

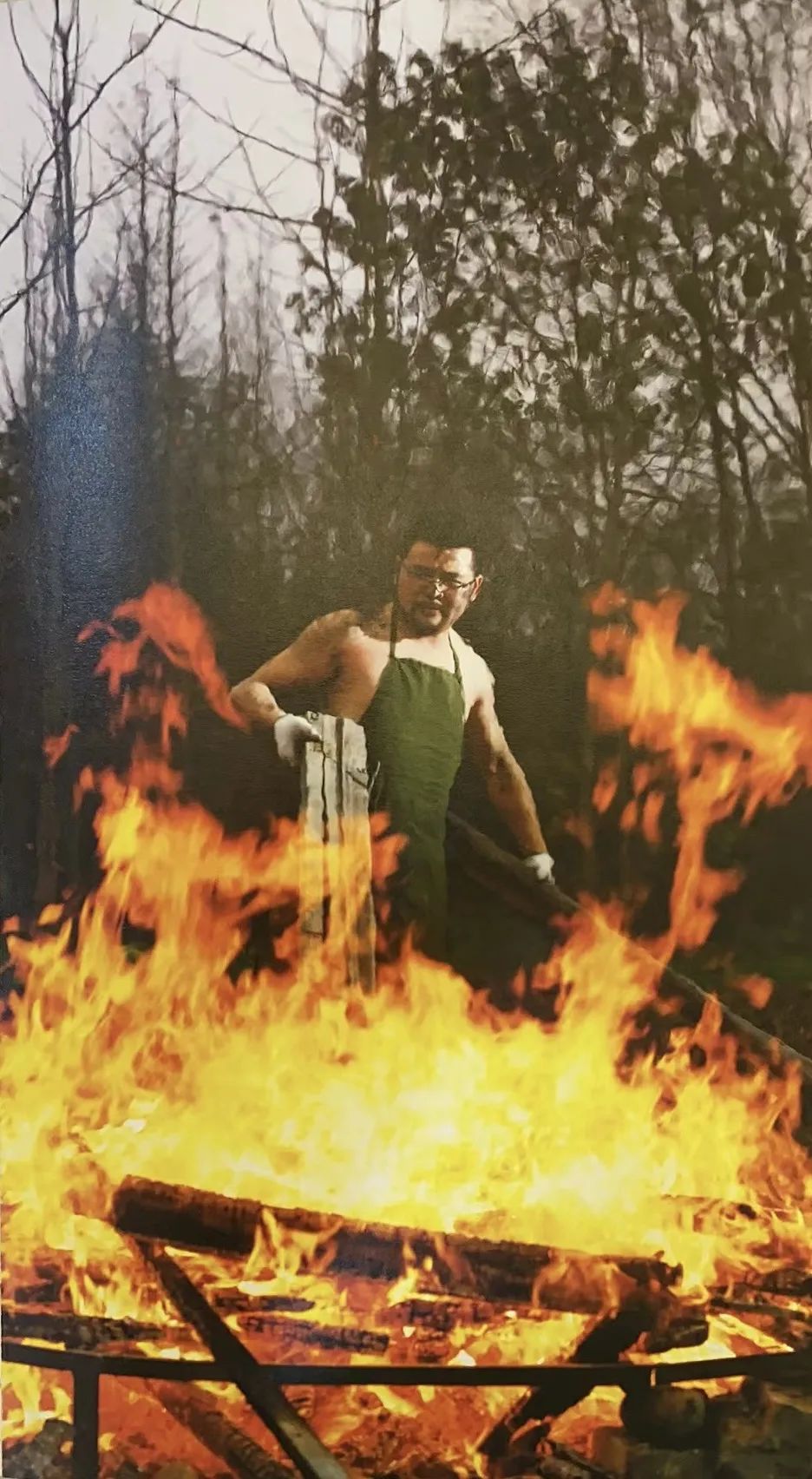

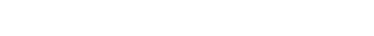

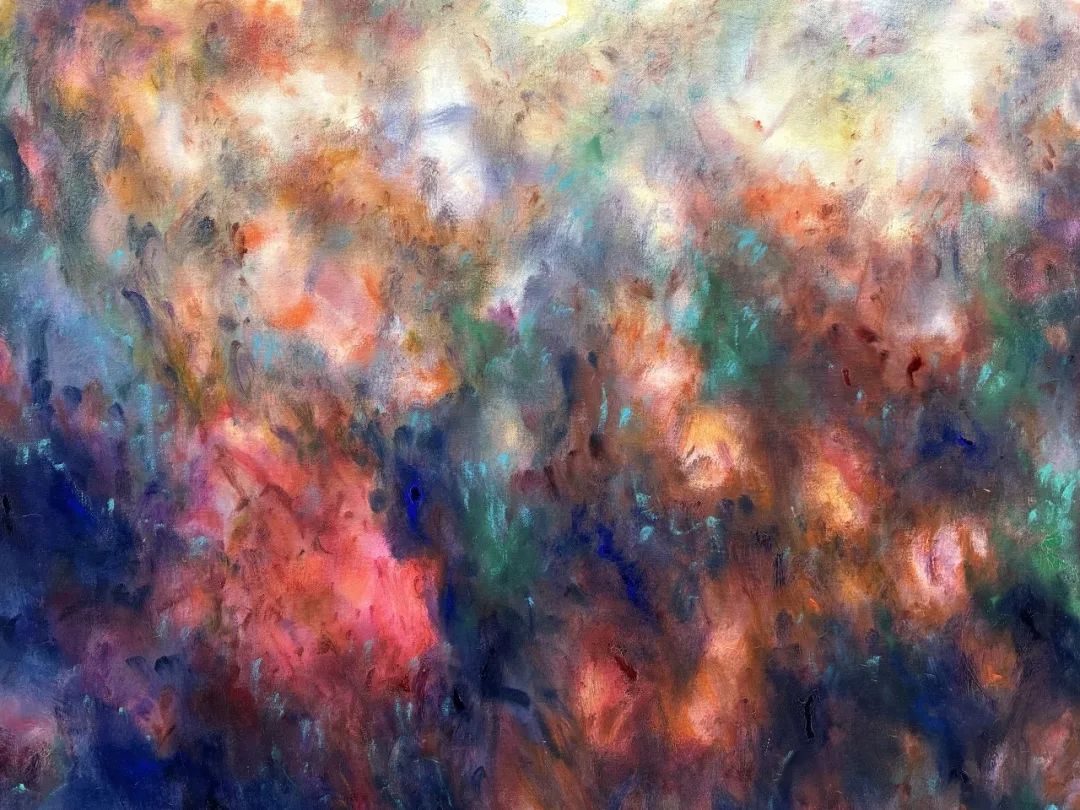

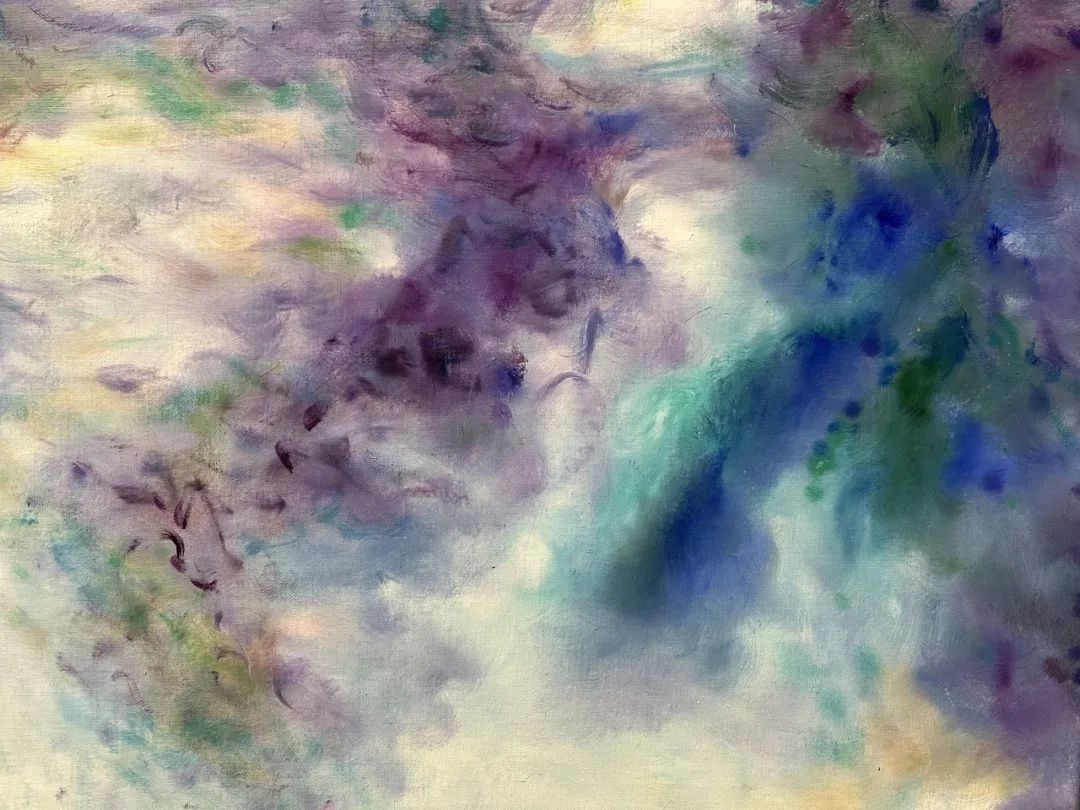

正是立于这样的认知立场,邱光平开启了他的“宇宙大山水”实践。他一下子放掉了自己曾经使用的全部意象符号,将自己的绘画重回颜料所能呈现给这个世界的本体本身:宇宙的大山水中,没有山,更没有水,而只有光。这样的光却是纯粹的、单一的,同时又是全部的、全整的。他可以采用所有的结构去构成画面,但所构成的画面却不现出任何的结构,因为没有具体的物象、没有具体的物件,所以他的全部叙事仅仅在于对光的陈述。

为了达到对光的无条件呈现,艺术家可谓调动了他多年来对艺术技法的全部经验积累。他曾对我直言:这个过程太痛苦了,因为你会忽然感到自己真的一无所有,这个一无所有不是现在才开始的,而是从最初就开始的。我们一直都一无所有却自以为自己拥有了一切。但是,这样的痛苦又让他感到非常的幸福,因为他发现了这个世界的秘密,发现了中国“山水”的“终极秘密”,那就是在“山水”中根本就没有“我”,而且是从来就没有“我”,但整个“山水”都是“我”,这个“我”是从来就在那里的,从来就没有消失过。这个“我”实在太“大”了,“大”到了跟整个宇宙一样“大”。也因此,他常常在绘画的过程中会忽然地体验到一种极度的“喜悦”,那种“喜悦”会让他想来一次“嚎啕大哭”。所以,他真的享受这个呈现心中“宇宙大山水”的每一次过程。

更为令人惊讶的是,艺术家在实践他的“宇宙大山水”过程中,每一次在画布上的铺张,都让他感觉是在“重复”,而每一次的“重复”却又完全是“崭新”的过程。所以,他目前呈现出的每一幅“宇宙大山水”,都是他的同一幅“宇宙大山水”,他呈现的“大山水”对象始终都是一个,但这“一个”却又是化幻无穷的,他没有办法给它们分别地一一命名,因为它们的名字只有一个,那就是“宇宙大山水”。它们之间唯一的区别只是他呈现它们的物理时间不同,或言之,只是他在呈现它们的过程中发生了一种时间上的“序列性”,仅此而已。

而最为“宿命”的是,“重生”的“宇宙大山水”几乎囊括了他自2013年“天堂山水”以来的所有艺术语汇,或者说“炭火”的“灰烬”与“地狱的无间”都成为“重生”“山水”的深邃“基础”,它们不是无光的绝对“黑暗”,而是所有尚未被“光”所分离开的“色彩”的深度重叠。为此,他不得不用自己的画笔和颜料,把这些重叠在一起的“色彩”借助“光”的力量,一次一次地“剥离”来看,让它们能够散发出自己“本体”的“色彩”,这些“色彩”却因为“光”的力度而让自己也“度化”成了“光”本身。

有人可能会认为,艺术家的这个“宇宙大山水”是一种量子物理学层面的艺术语汇呈现。它们之所以完全摒弃了“意象”,是因为缺乏了“人”这个认知主体的“观察”,所以让量子叠加态始终无法抵达“坍缩”的具体物象显现境遇。以往的“山水”恰恰因为有了“人”这个认知主体,所以才从一种量子波函数的不确定概率状态“跌”入了确定性的现实世界。但持这种观点的人却没法回答认知主体的“人”又是借助“谁”的“观察”从量子波函数的不确定概率状态“跌”成了“坍缩”体?

丹麦物理学家尼尔斯·亨里克·达维德·玻尔

(Niels Henrik David Bohr,1885-1962)

这其实并不是个量子力学的问题,甚至应该说都不是一个科学上的问题。它是哲学问题,是如何切实地去理解“认知全整性”的问题。所以,丹麦物理学家尼尔斯·亨里克·达维德·玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885-1962)会无可奈何地说:在“存在”这幕壮观的戏剧中,如何使我们既是观众又是演员的身份能够协调起来才是个大问题。而这个(类)问题,在佛和中国的老子那里早就遇到并且给解决了。

现在的很多人粗鄙地将这类问题低能地理解(解释)为一个“意识的问题”。但“意识”是“人”的吗?或者除了“人”之外,还有其他事物有“意识”吗?其他事物的“意识”跟“人”的“意识”是一样的吗?其他事物的“意识”还能继续以“意识”进行称谓吗?在很多人看来,这就是一个根本“无解”的问题。但它并非无解,只是它的“解”这个世界熟视无睹。

好了,我不想继续用这种“烧脑”的问题让大家恼火,回到“宇宙大山水”的主题。目前,邱光平还只是刚刚开始,但无可争辩的是,他开启了前所未有的中国“山水”全新之境。他的这一开创性思考,不仅击碎了某些人努力炒作的中国“山水”已经步入极限的“梦呓”,也势必会让中国传统的宋元“山水”重回它们所曾塑造过的任何其他艺术都无以替代的巅峰,请不要忘了玻尔说过的那句话:存在只是一幕壮观的大戏,如果宋元“山水”是这幕大戏中的“演员”,那么艺术家邱光平的“宇宙大山水”就该是它的“观众”,两者本为“一体”。

(文/琞童,又名圣童,独立学者,理工背景,澳大利亚悉尼科技大学人文博士)

(来源:星汉之书)

艺术家简介

邱光平,教授,职业艺术家。1975年出生于四川荣县,1996年毕业于四川美术学院,2003年被四川大学艺术学院特招入校,2006年毕业并获硕士学位,先后任教于四川音乐学院、成都锦城学院艺术学院。四川省油画学会会长,四川当代油画院副院长。作品参加过威尼斯双年展、巴塞尔艺术博览会、巴黎大皇宫沙龙展等国内外上百场重要群展,并在上海美术馆、温州博物馆、四川省博物院、广东美术馆、西安美术馆、荣宝斋、拉斯维加斯永利、凯撒皇宫、诗婢家美术馆等举办过大型个展,并由四川美术出版社、河北美术出版社、山西三晋出版社等多家机构出版并发行了多部个人专著。作品包括架上绘画、雕塑、装置、影像、行为等,并致力于各种跨界实验艺术联动及各类艺术公益活动。