成都市美术馆主办的“孟禄丁·极目”大型个展,将于4月6日在成都市美术馆开幕。本次展览将展出孟禄丁创作的十几组/件装置、绘画等作品,其中高达十米的大型装置作品《朱砂·祭》是艺术家专为此次展览的最新创作。此外,展览还特设文献回顾板块,由孟禄丁亲自挑选出自己四十年艺术生涯中具有重要价值和意义的文字、图片、视频与出版等资料,由此构成和串联起一部具有孟禄丁个人创作履迹的中国当代艺术图像史。

本次展览由冯博一担任策展人,他在深入梳理考察孟禄丁艺术发展脉络和最新创作的前提下,提出了“极目”的主题。以下为冯博一专为此次展览撰写的学术文章。

——编者按

孟禄丁:极目所示

最早知道孟禄丁的名字,是他和张群于1985年创作的超现实主义作品《在新时代——亚当夏娃的启示》。耸立在海岸边的裸体男女仿佛是带着对现实的思考和对未来的无限憧憬而冲破“伊甸园”的禁忌。孟禄丁说:“用青春去拥抱一个新时代的开始,去梦想一个完美的艺术未来。”这应该是他对这件作品最自洽的注脚。(孟禄丁“自述1979-2006”,《孟禄丁》第188页,湖南美术出版社,2022年10月第1版)按艺术史家高名潞的说法,这件作品则“表现了新一代人寻求自由的进取精神,所以被视为八十年代‘理性绘画’的代表作之一。”(高名潞“纯化语言的“公案”与孟禄丁的绘画”,《清华美术卷11——当代抽象艺术》第128页,清华大学出版社,2011年版)我记得在1996年12月,由中商盛佳国际拍卖有限公司主办,冷林主持策划的“现实:今天与明天——1996中国当代艺术展”暨拍卖会在北京国际艺苑举行,我作为主持人之一参与其中,我们试图寻找这幅作品展览和上拍,虽然最终没有落实,但那是我开始意识到这幅作品所具有跨时代价值。当我2020年在北京民生美术馆的“绵延:变动中的中国艺术”展览上又看到这幅原作时,带有广告宣传画样式的“宏大叙事”,依然震撼,即刻想起曾经激情燃烧的岁月,那是时代赋予的一种摆脱束缚的内心诉求和前倾的向往姿态。

孟禄丁在美院画室创作

《在新时代——亚当夏娃的启示》 1985年

1987年,孟禄丁在中央美院油画系的毕业创作,开始转向了具有表现主义意味的《红墙》和《足球》等系列创作,他依据日常学习和生活经验,强化的是一种青春躁动不安的张扬和行动的直接性,笔触与色彩挥洒,极大限度地呈现出绘画行为的律动过程。这是针对学院艺术的桎梏,强调个人表现性体验的代表之作。我印象最深的是他1988年底在中国美术馆举办的“油画人体艺术大展”中的《元态》系列作品,图像的意向性彰然若揭地能指予具身的象征及隐喻。其中,显现了他绘画由具象到抽象语言过渡、居间的履迹,以及对综合材料、画面肌理的思考和实验。1990年后,孟禄丁远走德国、美国,与中国当代艺术渐行渐远,从而也就避开了1990年代政治波普、玩世现实主义、艳俗艺术等等流行潮流,有种“自我边缘”立场和态度,或许这才是他作为艺术家一以贯之的特质。直至2006年孟禄丁回国,先后创作了《元速》《朱砂》等系列作品,沉潜往复予抽象艺术的研究和实验,并一发不可收拾地在北京、广州、深圳、长沙等地举办了多个个展。

孟禄丁《红墙》

115×85cm 布面油画 1986年

孟禄丁毕业创作《足球》系列之一 1987年

孟禄丁《足球》系列之二 草图 1987年

可以说孟禄丁的艺术创作脉络是清晰可辨的,他的艺术一直是在不断跨越具象写实之后,持续纯化视觉语言的过程。其实,我有点诧异于孟禄丁艺术创作的不断转向与蜕变。当他和张群创作的《在新时代——亚当夏娃的启示》好评如潮之时,他却毅然决然地放弃了这一方向,开始了表现主义的尝试,而当《红墙》《足球》系列之后,他却又开始了抽象艺术的尝试。我依然清楚记得他的抽象作品《生灵》在1987年首届中国油画展上的场景,因为那次以写实为主的展览,他的抽象作品显得格外突出与另类。我曾向他问及这个转变的原因,他说:有关绘画语言的思考,早在1988年就开始了。

《中国美术报》刊登《纯化的过程》1988年

孟禄丁借助评价王玉平、申玲的作品,在《纯化的过程》一文中写道:“当今中国现代绘画,再强调内涵不断深化的同时,是否忽略了语言和内容的完整统一性。任何新艺术的产生,需要艺术家对整体文化的直觉体验及理性把握,同时也应具备使这种体验转化为完整独特的视觉语言的能力。艺术史上经得起推敲的艺术作品,无不经过了绘画语言不断纯化而趋于完美的过程,因为语言的价值影响着内容的价值。”(《中国美术报》1988年第18期第一版,1988年5月2日出版)每个具有明确想法的人,在转折的节点,都会在不同阶段呈现出其中的思考与延展的形态,甚至容易让人产生一切可以重新再来的期待。对于艺术家来说,一个阶段创作的完成往往带有这样的意义,而这种意义是随时代的转变而转化为个人的判断与选择。或许,孟禄丁的抽象创作意味着对我们那个时代的建构性抱持着一份信念,而抽象绘画是对庸常经验、艺术创作单一化、潮流化的不满,也是对中国上世纪八十年代的文化无序和肢解的一种挑战。

孟禄丁《元态》

120×140cm 综合材料 1988年

实际上,中国在启蒙、救亡和改革的现代性之外,仍然有一种审美的现代性在发挥作用。由于上世纪七十年代末开始的社会转型所形成的中国社会的复杂性和丰富性,尤其是九十年代以来的全球化、市场化趋势和中国高速经济发展,带来了一系列和中国五四运动以来现代性完全不同的历史背景和社会形态。所以,运用五四以来的观点“阐释中国”的框架,其实已经难于面对今天中国急速的社会变迁。“为人生”的想象,或许已经难以面对今天中国全球化、市场化,抑或不确定未来之下的人生。当艺术创作的多元、多样化开始达到了一定“纯度”,并形成了一个与现实主义主流创作相平行的领域之时。原来“为人生”艺术所承载的沉重使命已经被悄然消解,注重纯艺术似乎有了发展自己独立性的客观基础,艺术也越来越真正回归“自身”。这当然不是说艺术有一种孤立于世界之外的“自身”,而是说我们对于艺术的想象和要求有了改变,而这一改变恰恰是艺术当随于时代的一种新形态,也是中国社会转型过程在当代艺术生态中的一些表征。

在当代文化境遇以及在这种处境中的个人,对艺术的思考和敏锐,将导致对旧有艺术形式在观念上的改变,而艺术家需要的是用一种规定为“艺术”的方式和视觉语言来体现这种思考与判断、探索与追求。显然,孟禄丁的视觉修辞方式远非局囿于作品本身,它已扩展到中国绘画问题在不同文化语境之下寻求建构当代价值的新的可能性,以及中国当代艺术的现代转型乃至创新和边界等一系列问题。可以说,孟禄丁的艺术个案为中国当代艺术的转化提供了一种视觉样本的参照。因此,如果将孟禄丁三十多年的抽象创作纳入到中国现、当代艺术史的这一维度中考察,就会发现其中一些饶有意味的内在关联。

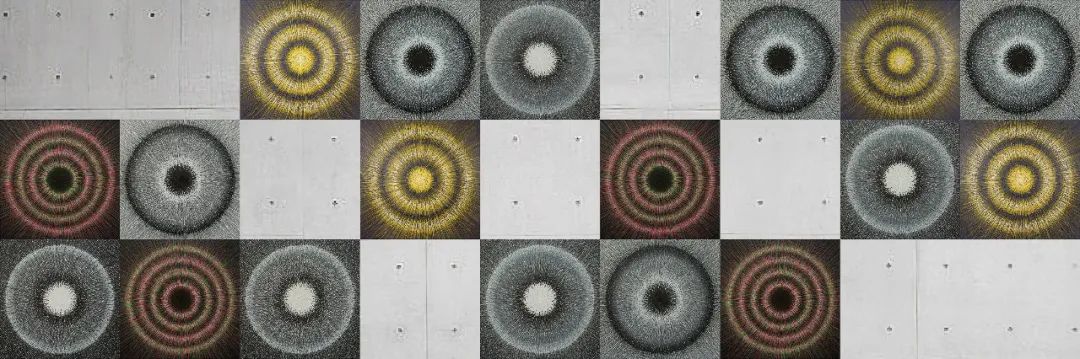

孟禄丁《元速》

1800×600cm组画 2013年

孟禄丁的艺术创作针对的是个人存在与现实处境的冲突,并在这一交互依存的关系里,通过机械化的“元速”方式,如同磁场中的磁力线一般地盘桓于像外之象;通过在作品中不断显现的万字符“卍”和“丁”字等符号的稳定结构与叠加出的不同形态的错落装置,包括色彩渐变的壁挂式的几何集合,成为他个人对现实生存实在属性的感触。他淡定停歇,收拾凌乱,平息急促,却都是自我逻辑的那么一种内心的认知与觉知。他利用朱砂、雄黄等材质所构成的这些图像“魔块”,还聚集着他个人个乃至群体的能量,这个能量是有重量的,既纠结于矛盾的角逐,又掣肘于对抗的平衡,还是一种在艺术边界的模糊与交融,以及不断超越经验与想象之外的现实。

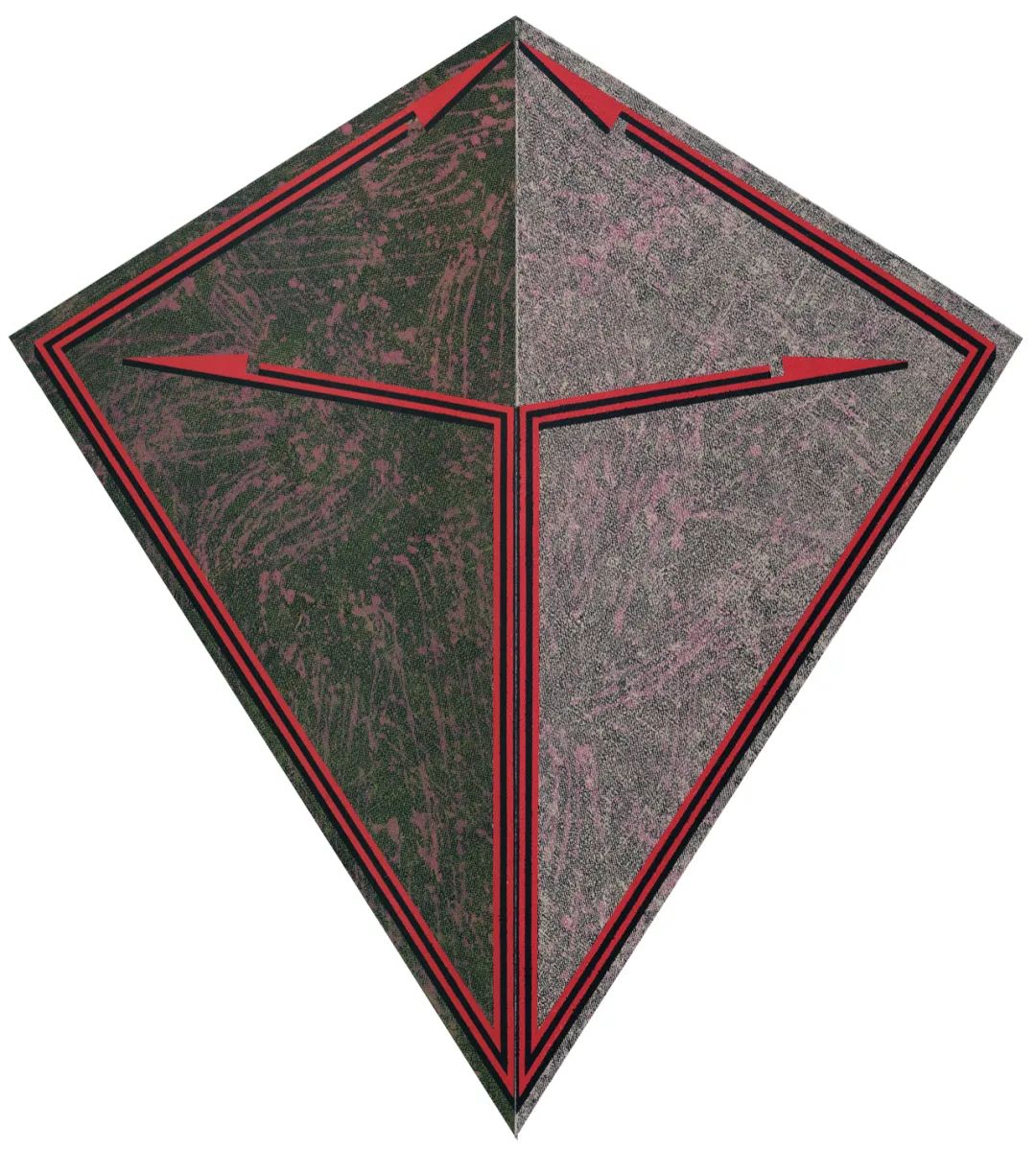

孟禄丁《朱砂》

160×173cm 布面矿物质颜色 2023年

孟禄丁的抽象画面中看似没有直接的现实喧嚣,只是一幅幅冷峻的符号抽象,以及具有“影响焦虑”的符号、图像的凭附,但思考的逻辑是直接从现实中汲取的,似乎蕴含象征指涉的内容,都在他的绘画语言的实验中逐渐成形,折射出不同历史阶段他对现实的不安与茫然,在精神上无所归宿的漂浮,以及对现实荒诞、虚妄和紊乱的隐喻。我们从他作品的看与被看位置的游移,根据旋转、滴洒和色迹斑斑斑的覆盖、介入等方式,意味着他宁可把他所感受到的历史、社会现实的叙事打碎,置放于他抽象的“元”、“万字符”等表征之下。这是在“互为图像”关系上的纠缠与遮蔽,也是对原有创作意识和表述方式的再处理,生发出一种新的遣词空间,抑或也是一种“反叙事”尝试。

同时,他将个人的现实存在抽离于不着边际的纠结,寻求着一种间离的视觉效果,形成了有序或无序的视觉修辞。他摆脱了日常生活经验的过度纠缠,从而使理性成分制约着情感的泛滥表达,使画面构成的有形与无形、覆盖与交叉的碎片化结构,并始终处于“无边”的抽离与延伸之中。显示了他的创作超越了“似真性”的追求之后,穿越了具象与抽象的二元对立。而线、段的硬边结构和笔触的繁复衔接痕迹,又使得时间与空间产生了一种混杂、微妙的关系,凸现了一种不确定性的作用和无法把握的变动。这种“不确定性”的变动,对于孟禄丁来说不仅是一种形式,也是具体而微的生存经验与内心体验,以及对艺术的执著、偏执态度。而长时间沉湎地去做一件事,或许是他最喜欢的工作方式。其价值与意义不是在对应的现实关系中去寻找,而是在他所规约的抽象图式中寻找他个人对历史、现实和未来的多维投射。

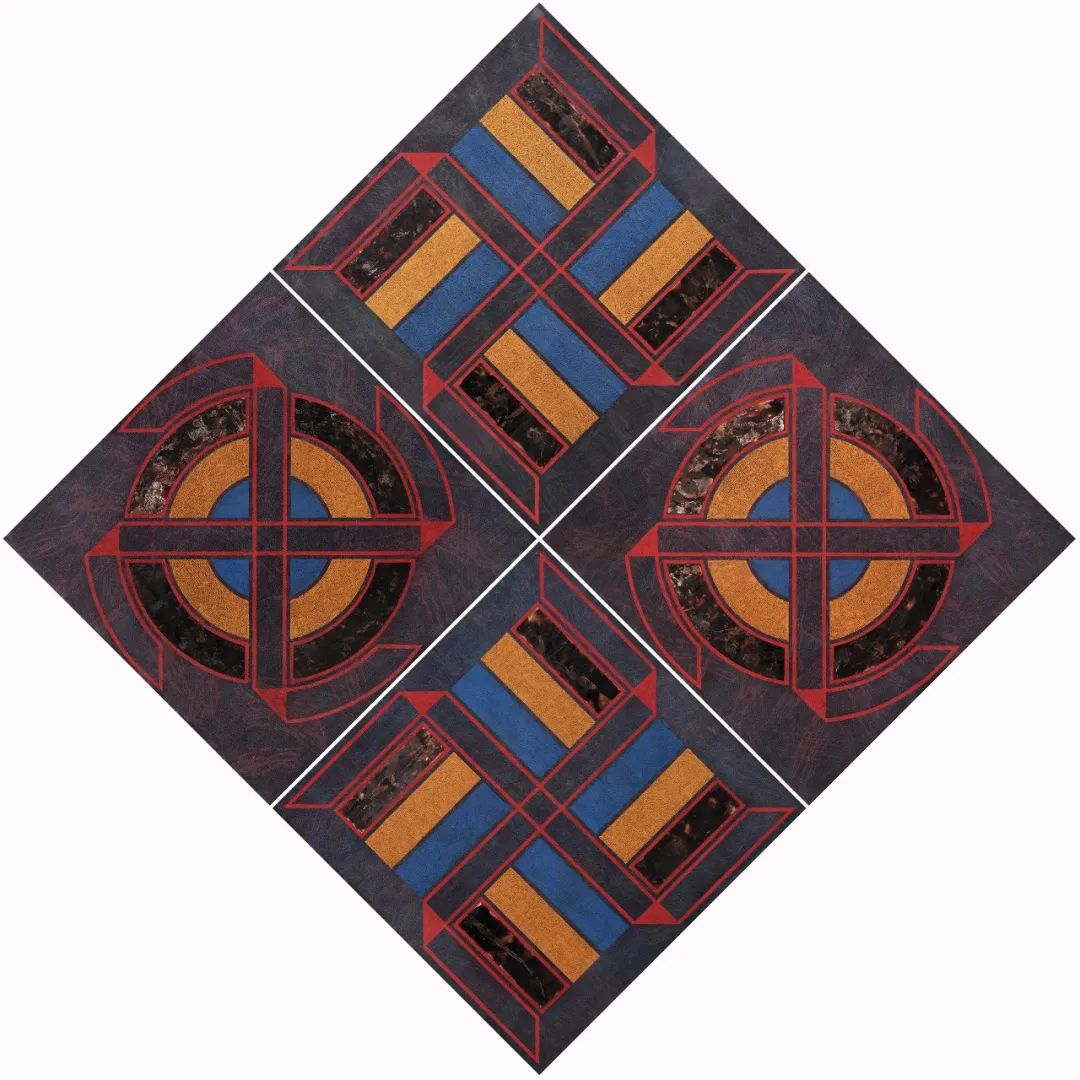

孟禄丁《朱砂·雄黄·石青》

400x400cm 布面矿物质颜色 2023年

孟禄丁作品中总是以符号的复数性排列组合给予展开的,这种语言结构始终贯穿在孟禄丁艺术的其中,其观念的支撑则来自于所谓的现代化工业文明所强调标准化、复制性、重复性。我们的现实生活秩序,也是被不断地整齐规划了的,每一个生命的存在,都是一种机械的重复,犹如套在他们身上的社会身份与角色,被浓缩在某种格式化之中,成为我们的真实生活方式。这种标准化、复数性的限制在孟禄丁的作品中获得了特殊的强化处理,甚至造成歪曲与干扰,使我们的思维跳出正常的秩序与约定俗成的规则,寻求形象和从形象中自然产生出的韵律,从而形成了一个由类比、对称和抗衡组合的视觉场域。而画面饱和的密度,以及工具理性的意味,致力于抽象感受的具体性,并试图在在意念与意境中体现东方的情怀,别有一番纯粹、简约的语境。

孟禄丁的这些具有极简、形而上的作品,有着抽离了内在情感之后的单纯的统一,其中压缩着他冷静、严谨的处理方式,也是他节制、精致艺术态度的象征,充分塑造和建立了一个独属于自我封闭又无限延伸的视界。在孟禄丁创作的行为方式上,他根据时间、空间和心绪的起伏变化,“亦复如是”地对二维平面绘画语言,包括装置的不断实验,这种带有修行的体验,即将日常“修行”仪式与概念认知的不断转化,仿佛是一个修炼的现场,逼仄的视觉空间将观者带入到了一种心理体验的境地,弥漫出一种静穆的氛围。因此,他的创作所构成的修行方式直接衔接于东方的传统文化,在顿悟、冥想、观照之中,愈发显示出静与动、冷与热、简与繁、疏与密的融合。正是在孟禄丁艺术的这种异质同构关系的吸附,表层背后隐喻着更为深刻的情怀,才能在他“极目”展览现场,感受到他作品沉默中的骚动,冷峻中的热烈,无常中的永恒……由此,也构建他纯粹而明确的文化针对性,以及他艺术的支点和风格样式的标志。

孟禄丁在工作室

孟禄丁在这次展览中的新作《朱砂祭》,应该是他迄今为止最大的装置作品了。他利用钢架、木架将牛皮、兽骨与他的“丁”字符号,搭建而成。牛皮、兽骨或许这是孟禄丁将现成品作为媒材而构成视觉上朴素而直接的力量。笛卡儿说动物是一种生物学意义上的机械装置,牛皮是一种祭祀的化身,似乎在沉默、凝重、忍耐与负重之中,承受着对苦难的迎纳。这种牲畜或兽骨的存在与视角,可以在纯粹生物学和物种学的层面上来审视人的存在,烙印着时代变迁的痕迹,甚至直接对应和测度着现实的沧桑变化,而历史只是在他话语表现中闪现出它的身影,那个身影是被孟禄丁装置话语的风格重新塑造过的幽灵般的存在,却又潜隐着惊心动魄。那是牛的寓言或是牛讲述的寓言,这种寓言形式本身就是对历史的命名,对当下的写照。他是在寓言化叙事方式中针砭时弊,表达期许,使观者在他设置的、充满张力的场域中感受到一种图腾、巫术的诡异氛围,显示了孟禄丁创作自由穿越不同媒介和界限的能量。在我看来,这样的呈现仿佛是祭奠,充分感受到他对苦难的迎纳,对大地的皈依,对象征生命色泽的抚慰,仿佛是从现实性的时空中寻找历时性的记忆。历史痕迹不仅有当时的存在,亦有当时的理解,还有现在的诠释。

法国哲学家德勒兹说过:艺术是唯一一种能抵抗死亡的东西。艺术就是一种抵抗的力量。艺术的根本属性是精神性,一切物质性的因素都不是艺术的决定性因素。也许,我们的未来,需要我们从“墟芜和死亡”的祭奠开始!

(文/冯博一,独立策展人、艺术评论家)

(来源:非具象艺术研究中心)

艺术家简介

孟禄丁,1962年生于河北保定市,祖籍北京通州。

1983年毕业于中央美术学院附中;

1987年毕业于中央美术学院油画系,同年留校执教于中央美术学院油画系第四画室;

1990年就读于德国卡斯鲁赫国立美术学院;

现任教于中央美术学院油画系第五画室,教授,博士生导师。