所有的艺术都诞生于在它之前的艺术。

——让-吕克·夏吕姆《解读艺术》

古者识之具也。化者识其具而弗为也。具古以化,未见夫人也。尝憾其泥古不化者,是识拘之也。识拘于似则不广,故君子惟借古以开今也。

——《石涛画语录》变化章

《芥子园画谱》(我们通常简称为《芥子园》)是清代王概等人编注的一本便于学习中国画的入门书,三百余年间一版再版,其殊荣无可比拟,不少画坛名家从小临习,于此登堂入室,不过,被《芥子园》阻隔于门外的恐怕亦非少数,并存着的正面效应和负面效应,并非书籍之功过,却是用书人的造化之功过。只要有“大家”从此出,似乎对它的认可就是合理;看到了它的局限,便增加些成为大家的可能性,看来《芥子园》是一扇门,抑或是一道墙。

范宽作品

文化借助出版等方式得以快捷传播和久远留存,但有时美好的初衷未必能换取理想结果,入门的图书反倒成了学画者向真艺术迈进的某种阻隔,所以智者说:“尽信书则无书”。世界上的其他艺术,都没有像中国画这样传承有序,将近二千年的历史并没有大的起伏变异,我们自己尚且清楚不同时代审美和样态的微妙变化,而在外国人眼里,几乎察觉不到这些变化,中国画的稳定性可见一斑。芥子园传承模式确实是中国画得以绵延的写照,它将丰富的对象进行格式化、符号化处理,有利于传承和传播。

程式是中国画的一个特色,也是中国文化艺术的一大特色,从唐诗宋词的“填”,到戏曲之规定动作所附带的种种思想和情绪,都具有标签意味,如果对比以求新求变为要旨的西方艺术,中国画则显得“保守”有加,似乎自足于模仿前人,即使大师者如明之董其昌、清之“四王”等都是如此。有论者列举“四王”绘画中“仿”、“拟”、“临”之作占了多少多少,当然其风格还是有差别的,却也说明中国画是在类型化中进行自我发挥,类型的稳定性在某种意义上是集体无意识传承的结果。

毋庸置疑,这与传统中国画的功能与意义有直接关联,其内在省察与陶养性情之功用大于对社会现实的关注与表现。某种意义上,特定的审美观念以习见的艺术形式固定化,就与权威的、常规的、稳定的话语形成共谋,哪怕容易流于僵化,却换取了社会文化的稳定性。这些程式可以作为学习艺术的起点,对初学者而言,程式有着便于掌握的方便。程式之作用,不至废弃。禅宗讲:“不立文字,直指人心”,我认为同样是另一个极端的事例,无疑那只适合绝顶聪明之人的。

传统中国画是最讲师承的,从私塾到学堂教育再到现当代学院教育,莫不如此。教育是一个大的问题,中国画的学习方法体现了程式的某种意义所在。如董其昌言“初学欲知笔墨,须临摹古人,古人笔墨规矩,方圆之至也。山舟先生论书,尝言帖在看不在临。仆谓看帖是得于心,而临帖是应于手。看而不临,纵观众妙楷所藏,都非实学。临而不看,纵池水尽黑,而徒得其皮毛。故学画必从临摹入门,使古人之笔墨皆若出于吾之手;继以披玩,使古人之神妙,皆若出于吾之心”。

现代画家张大千在《画说》谈论他个人学画的经验略写几点在下面:“(一)临摹。勾勒线条来就规矩法度。(二)写生。了解物理,观察物态,体会物情。(三)立意。人物、故事、山水、花卉,虽小景要有大寄托。(四)创境。自出新意,力去陈腐。(五)求雅。读书养性,摆脱尘俗。(六)求骨气,去废笔。(七)布局为次,气韵为先。(八)遗貌取神,不背原理。(九)笔放心闲,不得矜才使气。(十)揣摩前人要能脱胎换骨,不可因袭盗窃。”虽然其中的分类叙述逻辑性不强,却道出了大多数中国画家如出一辙的学画方法和路径。

无独有偶,即使鼓吹创新的西方也并非全然独创,很多大艺术家在学画伊始,都不是直接面对“生活”或“世界”,而是把目光投向前辈的作品。贡布里希说,艺术家和作家一样,需要“词汇”才能投入到对现实的表达中,而这种词汇在其他人那儿才能找到。

在谈装饰的书里,贡布里希也说得言简意赅:“艺师们总爱修改既有母题,而不创新腔”。因为创新很难,也不易为社会所接受,故“修改、丰富或简化一个既有的复杂之型构,往往比凭空造一个容易”。其中的相似,在中西艺术史传统中都存在。这似乎从侧面说明了其合理之处。西人瓦尔堡所说的“惰性法则”——一些前人创造的用于诠释某些典型情况的特殊形式会被他们的后继者再次使用——同样适用于中国画。

《芥子园》是一个显性的画谱,亦是程式之一种,具体而微,类似做活所遵循的步骤图,便于初学者按图索骥。从另一面看,则容易遮蔽学习者的艺术感受,颠倒感受与知识的关系。《石涛话语录》之《尊受章》开篇就谈到这个问题:“受与识,先受而后识也,识然后受,非受也”即为认识在先的感受,不是真正的感受了,是有了成见,但同时他又说:“古今至明之士,藉其识而发其所受,知其受而发其所识”。——这是大多数的情形,中国画独特的文化特质使得这个规律更为突出。

回过头来,假设在学画之前完全是一张白纸,没有任何观念和参照,是不是有点像我们去一个地方只是靠足力,而不使用自行车、汽车或飞机等快捷工具?历史经验似乎也告诉我们,人的认识活动,总是以了解和掌握前人的认识成果为先决条件,并在不同程度上受其制约。种种“先入为主”,势必对感性经验有所影响,持肯定论者视之为“门”和“窗”,持否定论者看到的却是“墙”。然而,我们不能避开特殊和一般之关系,善学者能越过一般规律而直抵艺术本质,不为程式所累。

一个优秀的画家,画的技能已达到高境,也就没有固定画法能够约束他,限制他,这境界来自创作过程中自我情感与认知的不断延展,所谓"俯拾万物","从心所欲"。画得熟练了,形成一种内在的推动,对自觉于形式的画家,何必墨守成规?但初学的人,仍以循规蹈矩、按部就班为是。俗语:“没有规矩,不成方圆”,但这规矩是死规矩还是活规矩,就须看人的眼力与灵府了。石涛画语录《远尘章第十五》云:“人为物蔽则与尘交,人为物使则心受劳”,如果具备“变其权,功于化”的本领,就不会被这些法度局限住。

任何事物常常是利弊同在。关键是,当事者如何把握。程式明显地规范着人的预知力,它提供并限定着画者的方向和步伐。程式本身是一种成熟的表现,比如国粹京剧,套路大致一样,但不同的唱腔却生出多样化的趣味,流派纷呈,在一个大框架内深入,能出精微之作。但如果我们只看到其中有利的一面,却是程式之弊应该站出来提个醒儿了。

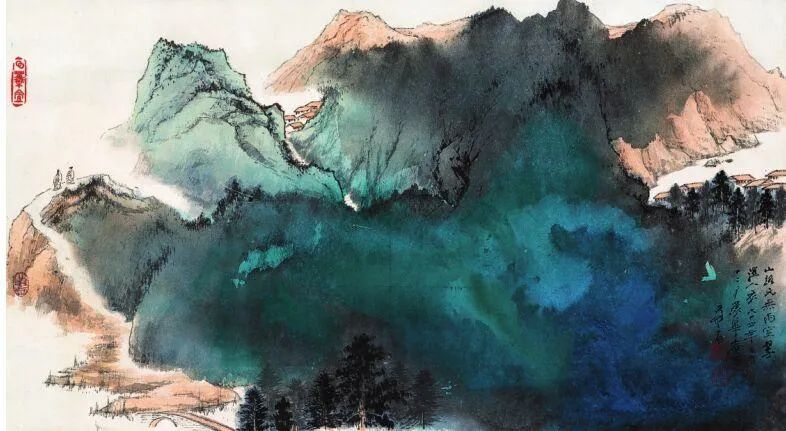

林风眠作品

中国画讲求“外师造化,中得心源”。如《芥子园画谱》之类的书籍,实际上正构成了造化与心源之间的中介,将心源之一部分先期放入你的头脑,提示着大致的方向,这正是中国画的约定所在。比如画山水:“正面溪山林木盘折,委曲铺设,其景而来不厌其详,所以足人目之近寻也。傍边平远,峤岭重叠,钩连缥缈而去,不厌其远,所以极人目之旷望也。远山无皴,远水无波,远人无目。非无也,如无耳……”,类似的经验像模子制造产品般简易和便捷,但与艺术创造关系不大,并且消解了经、权之间的内在张力。

现在大小书店充斥着各色的入门图书,这是讲求效率速成时代的产物,这个时代似乎更需要这样的东西,简便快速的同时,也把很多事情格式化、技术化、量化了,缺少深切真实的体验和实践,成见会把“真”抛远。并非杞人忧天,在一个人文精神缺失的时代,模具往往将心灵中那一点点鲜活和自我挤掉、榨干。

模仿前人程式是一个阶段,甚至是一个重要阶段,如果把它看作是结果,则离艺术远矣。黄宾虹就非常善于处理此问题,他说:“游黄山,可以想到石涛与梅瞿山的画;画黄山,心中不可先存石涛的画法。王石谷、王原祁心中无刻不存大痴的画法,故所画一山一水,便是大痴的画,并非自己的面貌。但作画也得有传统的画法,否则如狩猎田野,不带一点武器,徒有气力,依然获益不大。“(见王伯敏编《黄宾虹画语录》)

所以说,像《芥子园》这样的书籍,是为大众开设的一道方便之门,因为没有类似的范本,往往寸步难行,但如一味奉若圭臬,则会变为一道墙,一道通往艺术更深处的阻隔。只是对于根性有别的人,会有不同的结果。有些是有了第一把开门的钥匙,却不能跳出经验的遮蔽和束缚而推导出开启第二、第三道门的方法;对于那些能够一击而悟的人来说,便可进入几重门里。禅宗的不立文字,直指人心与《芥子园》恰成一对照,它似乎无需那个完全敞开的入门课本。艺术之为艺术的魅力就在禅宗式的觉悟与多种可能性之中。

《芥子园》是不是传统?如果说它是,只是传统的一个外壳,且从图示语言考虑。说它不是,肯定会颠覆一些人的日常认识;它到底为何?临摹的话又肯定会涉及到构图、造型等问题,会使人获得一些中国画的感觉,实际上这种感觉多少有些盲人摸象的局限。当然,在特定的人或人群就有门和墙的分别。林风眠可谓20世纪最有建树的画家了吧,他就是从《芥子园》入得门径的,而观其作品几乎看不出有什么联系,可以说他完全跳出了《芥子园》,黄宾虹也是如此,其浑厚华滋、深密率意的山水不是满有生生活性吗?所以说,关键要看学习者的慧根如何。

(文/韩朝,摘自《涵观别秀》,2009年河北教育出版社出版)

(来源:艺履)

画家简介

韩朝(本名韩立朝),现为首都师范大学美术学院教授,研究生导师;中国美术家协会会员;北京美术家协会理事;清华大学吴冠中艺术研究中心研究员;李可染画院研究员;农工党中央文化体育艺术工作委员会委员,中央书画院常务理事;北京东方书画研究会副会长;北京工笔重彩画会常务理事。作品数十次参加国家级美展和学术邀请展。出版有《在场的现实:20世纪20至60年代山水画写生研究》《新水墨大系·韩朝卷》《吴冠中艺术形态论》等学术著作及个人作品集近二十种。