十多年前,在旧书摊上淘了一册《中国书画·范扬专辑》(2006年·02),第一眼就读出了青铜饕餮纹饰的狞厉之美。对于这一灵感式的奇特联想,曾对自己欣赏的一位画家说起,她先是愣怔了一下,似有所悟地点点头。一直以来,我期待着在别人的文字中出现类似的感受和阐释,但至今尚未看到。近来得闲再次浏览专辑中学术名家的评述文章,只记住了“笔厚墨沉”四个字,即便这一术语也还是范扬的夫子自道。有人指出他的画“两分董其昌、三分黄宾虹、两分凡高、一分徐悲鸿,剩下的便是他的潇洒自在”。每个人有权做出自己的审美判断,但对于一个杰出的画家而言,所有过眼的前辈画家(包括中外)都会无形中对他产生影响。北宋邵雍有言:“以物观物,不可强通”,过于狭隘的比附总给人一种似是而非的感觉,甚至会将审美体验导向碎片化的浅层次迷乱状态。如何理解范扬笔墨与饕餮纹之间跨时空的本质关联?心中的疑惑只能靠自己去寻找答案了。

一、在德配天地中提升人格之价值

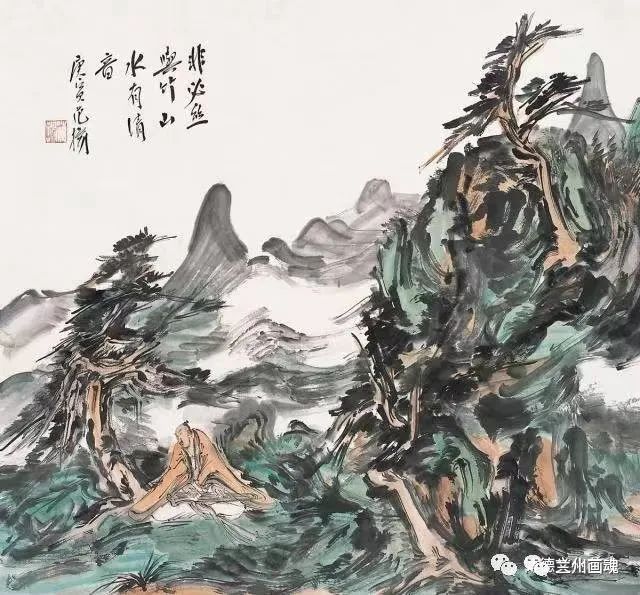

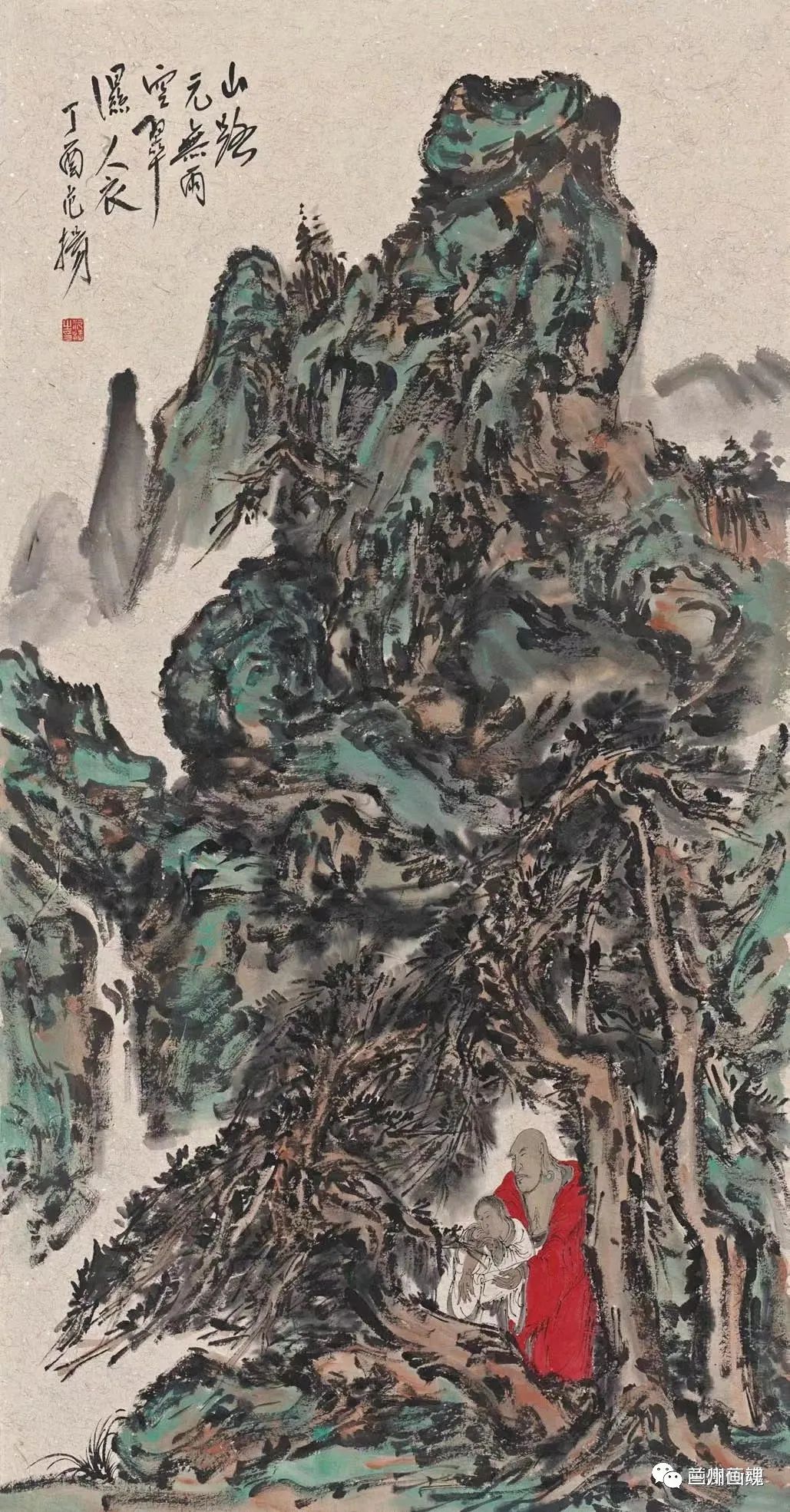

细究自己的观感,在于发现那些收束、禁锢在青铜礼器中的饕餮纹,通过范扬的率性、遒劲而富有锐气的笔墨形式得以唤醒和释放,好比老柳爆出长长的新枝,又似打开栅门之后奔向原野的牛羊,一派蓬勃的生命元气扑面而来。这当然是我个人的审美想象和解构,不能替代画家自己认定的艺术门径。其中缘由,最稳妥的说法只能归因于“性灵”二字。范扬是绘画上的通才,山水、人物、花鸟无所不精,题材包罗万象,闻见之物手到擒来。最显著的特点莫过于伸张黄宾虹之笔势,不用皴法也能衔其山川。你看那飞扬恣肆的笔墨样式,体与势的动态构成,无不绽放出性灵的力量;丹青水墨的合体也尽显淋漓之象,反衬出他那极富张力的笔法一种“控引天地”的魔力,从而成就了范扬艺术格清意古的高境界。进一步深入其中,青绿近于玄色的点染,不仅深得青铜礼器绿锈斑驳之神韵,而且折射出远古文明“有虔秉钺,如火烈烈”的内在光辉。现在看来,后一点尤其珍贵。

一言以蔽之。只有沉浸在民族文化的心理结构中,性灵才能得到有效的滋养和保存。把饕餮纹和范扬的绘画艺术做比较,从两者跨时空的审美联系中,就会发现心理深层沉淀的奇妙作用:即前者的“艺道不分”演变为后者“有意味的形式”。“有意味”是形式存在的前提,“有意味的形式”更是“道”的纯化和呈现姿态,两者无本质差别,后者不过是“道”隐而“艺”显罢了。就饕餮纹而言,《左传》所载:“国之大事,在祀与戎。祀有执胳,戎有受服,神之大节也。”与之相适应,夏商周时期所谓的“艺道不分”,就是将建立权威和秩序的现实需要,通过简化、概括和抽象等手段,贯穿在一整套以祭祀为核心的仪礼形式中。商周文化最具代表性的青铜器及其纹饰,就必然成为各种“仪礼”活动的价值载体和组成部分。当“祀”的真诚、悲悯、威严、庄重和神圣,“受”所代表的道德律令的程式化和象征性功能,在审美层面合二为一时,青铜纹饰就实现了文化内涵和形式要素的和谐统一。

在青铜礼器的诸多类型中,常见的氏族图腾,动物有龙有虎、飞禽有凤有鹤。先民的“齐物”思想总揽自然宇宙:“有羽之虫三百六十,而凤凰为之长;有毛之虫三百六十,而麒麟为之长;有甲之虫三百六十,而神龟为之长;有鳞之虫三百六十,而蛟龙为之长;裸之虫三百六十,而圣人为之长。此乾坤之美类,禽兽万物之数也。”也就是说,出自鸟类的凤和兽类的龙均为不凡之物,人为万物之灵,与天地并列而不卑不亢,独立自主。《易经》中讲:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。”在“法天则地”的直觉感应系统中,“大人”因为拥有了内在道德性的理想状态而确立了人的主体地位。这一源头性哲学思想,在青铜饕餮纹中形成了天地人连环相扣的整体意旨,其后演化为以生命为中心的文化心理结构:“立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义,兼三才而两之。”对中国笔墨造型艺术精神产生了深远影响。

德国艺术史学者潘诺夫斯基指出:“风格结构是包括题材和内容在内的形式价值”。大量的作品徒有“形式”而无“价值”。“形式价值”就是“有意味的形式”,换句话说,只有在形式和意义的最佳结合中,才有完整的形象呈现。范扬的笔墨结构入古出新,就在于它应和了刘勰《风骨》篇中说的一句话:“结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。”除了技法上的“笔厚墨沉”外,范扬在审美体验中所追求的理想风格,可用四个字来概括:风清骨骏。南朝王微在《叙画》中曾提到:“以图画非止艺行,成当与易象同体”,即绘画不仅仅是一种技艺,它具有和易象相通的特性。在范扬的绘画中,“风骨”所呈现的除了形式上的明丽和刚健,还有《易经》所指的“文明以健”观念和“大人”、“君子”的人格风范。正因如此,在民族文化心理结构中,我更愿意把中国画范畴中的“气韵”“风神”“意境”“骨力”等,跟儒家所倡导的光风霁月、高风亮节、风清气正放在一起加以考量。

回顾远古先民从蒙昧走向文明的艰难历程,从文明的初始阶段,就将人格价值的肯定提升到德配天地、穷理尽性的地步。刘勰的《文心雕龙·原道》中有一段称赞孔子的话,也许更能表明我的心声:“夫子继圣,独秀前贤,熔钧六经,必金声而玉振;雕琢性情,组织辞令,木铎起而千里应,席珍流而万世响,写天地辉光,晓生民之耳目矣。”人文科学的任务是让逝去和暗淡了的生命智慧去垢开光、获得新生。一个杰出的画家就应该有孔子的魄力,围绕生命主体展开自己的智慧、学问与修行。事实也是如此,整个中国美术史贯穿了“陶铸性情,功在上哲,夫子文章,可得而闻”的儒者风骨,在与道释相辅相成的过程中激发活力,才得以迁延至今。一个不可否认的事实是,由于道释的空无思想过度介入,导致传统艺术精神在自我求静、求虚中缓慢发展。范扬反其道而用之,锐意求“动”求“变”,最终跳出经典,“写天地辉光”,一举奠定了自己独一无二的风格面貌。

二、出奇制胜缔造风清骨骏之范式

在青铜艺术中,饕餮纹是力量、勇气和吉祥的象征。《周礼·考工记》还规定了纹饰创作的程式和工序:“火似圜,山似獐,水似龙”,意味着形象纹饰旁及万品、皆有所本。当各种艺术形象相互渗透,彼此变得难以区分时,就必须实现不同主题的均衡、统一,显示了远古先民超强的抽象、概括、变形的能力。三代早期的造型艺术借助神灵强化王权的至高无上和神圣不可侵犯,呈现出神秘庄严、粗犷狞厉的美学风格,其基本形式是曲线的互相缠绕;到了西周中晚期,逐渐演变为抽象的几何纹样,尽管神性主题消失,勾曲、环绕的气势却丝毫不减,反而散发出瑰丽浪漫的气息。即便如此,这种图案化的造型艺术成为寄托人们宗教追求、伦理训诫、历史纪实、生活意趣、玄妙哲理的内在隐曲,体现了人的尊严和中华民族处于整合期的蓬勃朝气。仅仅为了愉悦感官的形式是低级的。如今,青铜纹饰具有功能性的“内在隐曲”遥不可考,但不可考并不意味着它不存在。

正如《大戴礼记》所言,蛟龙为鳞虫之长、凤凰为羽虫之长、神龟为甲虫之长,在范扬的山水结构中,笔墨形式堪比出类拔萃的龙凤,最具特点的当推他画中的古木——大角度盘旋、扭曲作直,姿态偃蹇、桀骜不驯,盘曲的树干虬枝如蛟龙入海,飞扬的树梢如凤凰展翅,盘根错节的树根则如神龟紧缩……一条条错综交织的长线短线如箭簇鸣镝,裹挟着一股原始野气划破长天,以欲左还右、先抑后扬、欲擒故纵的运动轨迹和激浊扬清的审美创造力,营造出充满灵性的幻想空间,画中的木石、溪流化为点线,呈现出万类霜天竞自由的迷人景象。在我看来,范扬的笔墨就是饕餮纹的一次完美解放和破茧成蝶,他或许从中看到了另一个自己,在复活幽闭在饕餮纹中的原始野性时,完成了一次相反相成的升华和蜕变,从而赢得了异曲同工之妙。也就是说,范扬的笔墨处于奋发图强的状态之中,筋骨强壮、血脉贲张,具有跟饕餮纹一样金石燥烈、凶悍霸气的形式美感。

与所有以静制动的艺术不同,范扬的笔墨自我求动,动中生变。“动”是范扬笔墨美学的核心。“动”就能出奇制胜,《孙子兵法》这样谈“奇”:“善出奇者,无穷如天地,不竭如江河”。奇就是巧,所谓大巧若拙,就在于“巧”能“合异类共成一体也”,好比青铜纹饰将自然万物和谐地组合在一起,范扬之“大巧”,就是以纯粹的笔墨贯穿在山水之中,形成浑然一体、动感十足的高层次笔墨形态。如果说“大巧”是一种自由境界,那么“拙”就是一种控制,范扬最善于藏拙,诗人西川说:“当画家进入自由境界后,控制就很重要,控制可以焕发出巨大的能量,控制就是节奏,控制就是张力”。“动”最能尽性,尽性就卓尔不群,孟子曰:“尽其心者知其性也,知其性则知天矣。”所谓尽性就是尽力发挥人的能力努力向上而言,以为尽性即不啻知天了。范扬之“动”堪比马中赤兔、人中龙凤,所谓“龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿”,就能“文之为德也大矣,与天地并生者何哉!”

在范扬的画中,没有横平竖直的笔迹,全都倾斜着、弯曲着、摆动着、游弋着,从饕餮纹再到黄宾虹的藏头护尾的阴阳笔法,范扬的一条线就像一条龙,一头牵着饕餮纹,一头牵着黄宾虹,首尾相衔,苍松化龙,一飞冲天,任其天放,收纵自如,随物赋形,痛快而沉着。这种自主求“动”的笔墨个性十足,简称笔性,在指事会意的书写状态下,它是自然、情感和笔墨属性的综合体现,即钟繇所讲的”笔迹者,界也;流美者,人也“,是一个人笔墨形态的魂。人有魂才能赋予肢体这样那样的动作,所以从宏观视角讲,范扬的笔性是庄子的“怒而飞,其翼若垂天之云”;是释教的“金刚怒目,所以降服四魔”的威力;往大了说,是以屈原、陆游为代表的中国知识分子的书愤精神。范扬的笔性也是苏轼的《枯木怪石图》展现的外枯中膏,八大笔底所倾泻的不吐不快的幽与怨。诸如此类的“内在隐曲”,不易察觉地藏在范扬笔性中,有了它,笔墨就有了魂,才能立于天地之间。

笔性的呈现总是与笔墨关系和笔墨结构联系在一起。伴随着象形文字的出现,同时决定了绘画的出现形式。书画同源不仅仅体现在两者相同的笔法上,字的笔势和画的结构也同源,唐张彦远才有“书画异名而同体”之说,王微早就说过“易象同体”、“以一管之笔拟太虚之体”。这里的“体”指山的体貌神态,就是结构。范扬书法上承钟繇,天然第一,笔迹流畅华丽,但运笔之势与之相较更为诡异,圆转少折笔,笔与笔之间建立起声东击西、守望相助的空间关系,第一笔跟第二笔没关系,顾盼之间总是出其不意地跟第三笔发生关联,笔笔有情,就像自然万物无不息息相关一样。将这种笔法、结体运用到绘画中,笔法代替了皴法,体与势的变化以及山水的阴阳向背、空间远近,全在笔法的疏密、粗细、方向之中,这是范扬的高明和过人之处。当代画家中,他的笔法真正打通了笔墨与西方结构之间的壁障,笔墨非常中国,但山水的空间体势看上去如龙筋虎骨、历历分明。

三、最后的话

范扬的笔墨构型是对自然生命及其运动的穷理和探索。对景写生时,我想范扬并不在意眼前的一景一物,但他肯定在意一景一物之间的关系,因为事物只有在一种相互关系中才能存在和确立。他会全然忘我地贯注于自己所感知的对象而妙悟于心,在审美体验中强调自然的兴会,所以下笔虎虎有生气,全在自主求“动”上,在“动”中,每一笔出其不意,每一笔鸢飞鱼跃充满生机,真正做到了“不滞于手,不凝于物,不知然而然”。就像青铜饕餮纹注重图式的规范与和谐,是一种以静制动的艺术;范扬追求形式主题的内在运动、节奏和变化,动到极致就是一种静,正如“风行水上自成文”,所谓“心生而立言,立言而文明,自然之道也”。艺术的首要任务就是创造美的价值和尺度。范扬的绘画艺术除了自主求“动”这一核心,还有笔墨与性灵、形式价值和笔墨的内在道德性、书画同体,体与势等一系列美学命题,还有本文未曾涉及的人物、花鸟,都有进一步深入探讨的必要。

(文/北辰,2022年11月14日)

作品欣赏

(来源:北辰艺评)

画家简介

范扬,1955年1月生于香港,祖籍江苏南通。1972年入南通市工艺美术研究所。1982年毕业于南京师范学院美术系。曾任南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师。曾任南京书画院院长、金陵美术馆馆长。曾任中国国家画院国画院副院长,中国国家画院博士后导师。现为中国国家画院国画艺委会副主任、中国艺术研究院博士生导师,澳门科技大学人文艺术学院博士生导师,中国东盟艺术学院美术与设计学院特聘院长。文化和旅游部优秀专家,享受国务院特殊津贴。2010年被乌兹别克斯坦共和国国家科学艺术院聘为院士。2013年被吉尔吉斯斯坦国家科学艺术院聘为院士。2014年在法国圣爱美隆市接受鲁德拉骑士授勋册封。2019年在北京获得由国际奥委会主席巴赫先生亲自颁发的顾拜旦奖章。