内容摘要:本文以程式符号的语言以及皴法观念的生成来讨论山水画“写真”的本相,通过披麻皴各个时期形态的演变以及潇湘米氏烟云的图式分析,讨论程式语言在不同时期的发展以及其所具备的开放性。程式符号中树石皴法的结构提炼归纳发展出新的笔墨形式,为后世山水创作提供了不竭的灵感。山水画造境涉及视觉心理方面的经验,也涉及对程式规范的掌握与运用,皴法的发展是伴随着笔墨技巧以及对造化体认的深化而丰富成熟的,是长期的笔墨实践中形成的合乎水墨材料特征的一套表现方式。古人也好,程式也好,心源的内化也好,都是互证互生的不断流变的概念共构。

关键词:程式符号 写真 造化 披麻皴 造境 丘壑内营

在发现事物形象的进程中,更重要的因素是若干绘画效果的发明,而不是对自然的认真观察。

——贡布里希〔1〕

没有一种艺术传统像中国古代的艺术传统那样着力坚持对灵感的自发性需要,但是,我们正是在那里发现了完全依赖习得的语汇情况。

——贡布里希〔2〕

一

中国画在自身发展的历史中,形成了一整套复杂而有序的程式体系与程式规范,多个技法关节之间有一套环环相扣的表现程式和符号。这些程式与符号是对客观景物典型化的结果,是对一山一石、一树一枝等以自然界限为依据的概括、归纳与组合,并提炼出典型的形式与结构,通过个性风格的笔墨意趣表达创作主体的思致。比如用特定的笔墨来表现树法、皴法和丘壑结构,表现出有意味的形式。山水画的程式体系不仅具有相对的品评意趣,还树立了与之相应的评判标准,它伴随山水画走向成熟和深化,在历代的山水造境中,程式符号的运用为以后的山水画造境提供了不少启示。

山水画造境涉及视觉心理方面的经验,也涉及对程式规范的掌握与运用,符号与程式汇合成各种各样的“山水风格”。山水画皴法的发展是伴随着笔墨技法以及对造化体认的不断深化而丰富成熟的,是在长期的笔墨实践中所形成的合乎水墨材料特征的一套表现方式。笔墨的物化(造境)过程,包含着形象的空间意义与毛笔节奏的时间意义,符号语言的笔墨生发不是静态的,而是时间、空间意义的复合。笔墨程式中最基本的语素——落笔形成、笔笔生发,通过境的生成涵载了视觉空间与文化观念。

从宗炳、王微提出山水画的卧游功能和空间格式上的憧憬,到荆浩、董源、李成、范宽、郭熙、李唐、马远、夏圭等人对造境与表现手段关系的种种探寻,都在自觉或不自觉地建构与丰富着山水画表现的程式规范。《林泉高致》《宣和画谱》《山水纯全集》归纳的种种创作与认知方式,多是程式的认知与笔墨理法的经验总结,从他们的品鉴来看,程式体系有相应的组合方式,还树立了与之相应的评判标准。古人论笔墨,多涉及画境与空间关系,往往只言片语,然多切中要害,能简明扼要地诉诸艺术效果。董其昌评董源“下笔便有凹凸之形”〔3〕。莫是龙云:“但有轮廓而无皴法,即谓之无笔;有皴法而无轻重向背明晦,即谓之无墨。古人云石分三面,此语是笔亦是墨。”〔4〕(《画说》此条又见董其昌《画旨》)。范玑说:“繁简一道,一在境,一在笔。”均是解语。

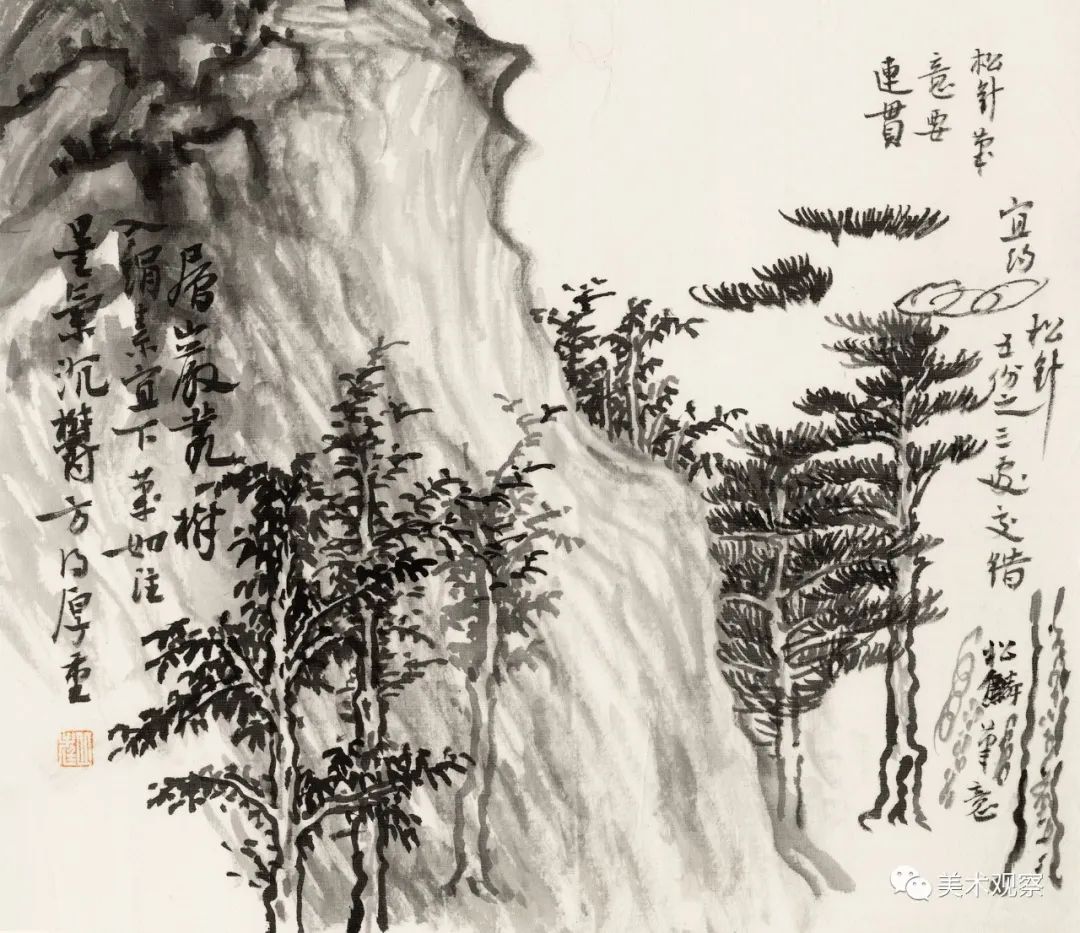

丘挺课徒画稿(局部) 绢本水墨 37×32厘米 2023

须要解释的是中国画的程式与符号并非一回事。程式原指法式、准则,《管子·形势解》曰:“仪者,万物之程式也;法度者,万物之仪表也。”〔5〕中国画的“程式”已属派生意义,指笔墨运用相应规范的模式,是笔墨运用形式的总结。笔墨程式之确立也是山水画艺术成熟的标志。符号是就笔墨对物象的归纳而言,程式是就作画的过程和顺序而言。山水画中的多种皴法可被视为符号,而勾、擦、点、染之次序便是一种程式。如“云中树石宜先点,石上枝柯末后成”(《山水松石格》)〔6〕,“宜”则说明程式的运用不是绝对的,亦不必拘泥,它有笔墨规律——因势利导,景思相生,无可无不可,要合乎笔墨的基本理法。

程式以符号为生成的基础,程式的时间次序并无定式,如笔墨之运用,变化、变通乃其本质。它是笔墨文化的一种良好养成,是画家在面对纷繁复杂的自然中划出纲宗,去其琐碎芜杂,归纳有序的步调,进而越过物质之渣去看本相之真。

符号程式的运用是出于对景物的概括和更高层次的重构,借水墨媒材的特性来表达意境——通过它的运用来唤起某种“类相”心境,其源于生活,但又不仅仅是对景物的如实摹写。山水画贵在写造化之“真”,“真”不仅仅是“实”,“真”更趋于本相。荆浩《笔法记》讨论的核心便是“真”——“搜妙创真”〔7〕,此乃理解宋人山水精神之关键。今人多用“写实”来理解或叙说宋人造境是等而下之了,“图真”要做到“气质俱盛,方得其真”,贵在得物象之“真”(凡数万本,方如其真),“夫画者,真也”“度物象而取其真”,〔8〕即真切地反映物象的精神与品质,围绕着求“真”去观察、体认、表现自然。两宋山水的写真程度可谓登峰造极,但这种写真仍是抽象的写真,“宋人的画与当时的哲学意味确有关系。宋画以‘真’为贵,其所象的真乃是抽象的而非具体的,集中的而非普遍的,所谓‘以一形体得全体的意味’,正是宋代绘画全盛期(南宋)的特色”〔9〕。

这种抽象的写真充分地反映在造境时对程式符号的运用上,笔墨生发的过程体现了意象化思维与“以一形体得全体的意味”的符号观念。宋人重理法、重造化,在笔墨表现上重秩序感,也正好反映在对程式规范的适当运用上。程式与符号的运用都是为山水意境而设定的方法步骤,是靠艺术家造境的情致去激发其生命的。

就画家而言,继承前人的符号与程式,是体会、学习观照方式和解决问题的手段,是画家探索现实、提炼个人语言的过程,其最终目的是建立自己的表现语汇,寻找契合自我性情的表达。而衡量一位画家在山水画方面的成就与贡献,很大程度上是看他的表现语汇与整体意象融合的纯度与深度。程式、造化、心源构成了中国画相互渗透的三角关系。画家都是在这种三角关系中调整各自的取向。其实古人也好,程式也好,心源的内化也好,都是不断流变的概念的共构。画家在创作过程中的心力,更多落实于的丘壑内营,关注于笔墨与丘壑的相互涵泳,而不是悬浮于半空的天人合一理念。

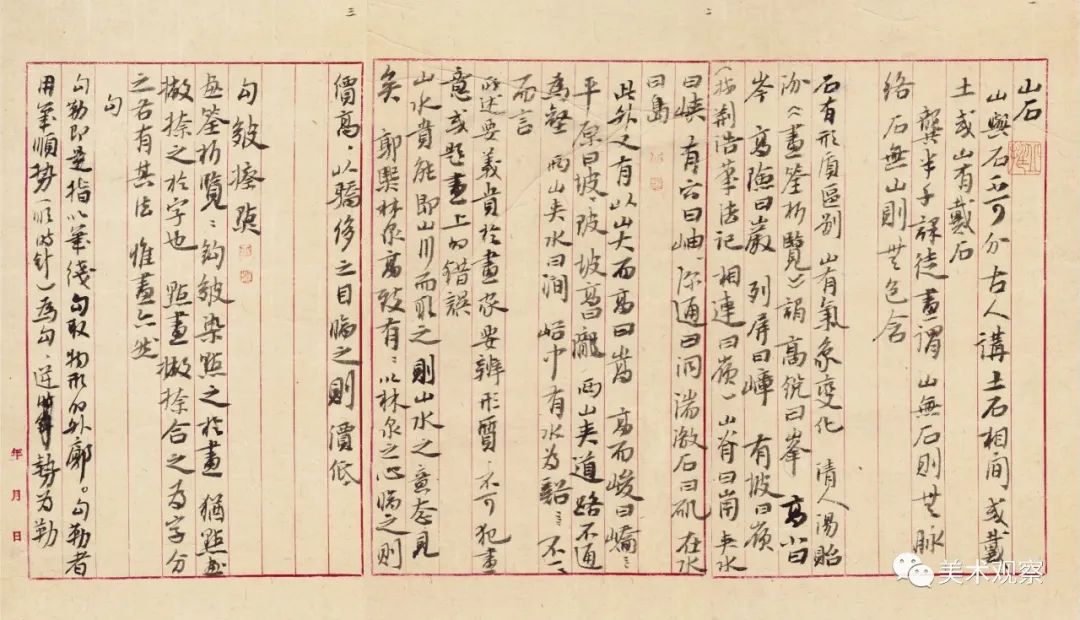

丘挺树石法讲稿

二

山水画最具代表性的语言特征和技法表现应是笔墨语言,而笔墨语言最丰富的形态与认知方式则是皴法与皴法的观念。

山石的画法即皴法比树法更能标志山水画派与名家的风格面貌,画学中许多有关笔墨风格的讨论是围绕着皴法的笔墨形式来展开的。董其昌曾说:“盖大家神上品,必于皴法(石法)有奇。”并在《画禅室随笔》中讲:“画中置皴法,皆各有门庭,不可相通。”〔10〕

“皴”来自造化,是用笔墨来表现山石树木轮廓、结构纹理的种种形态。山水画不断地发展与成熟,很大程度上与皴法的发展密切相关。“皴法”的创立与技法演变,蕴藏着艺术家对天地造化的认识,也体现了其笔墨语言的高度,反映了画家笔墨中情景相生、物我相生的理念。皴法是伴随着画家观察能力的深入与笔墨表现能力的提高,所总结出的一套有绪的语言规范,高度形式化的背后是自然观的深化。皴法的各种名目也是类相象形,并非古人率意杜撰。对于笔墨与皴法、皴法与画境,石涛说得透彻:“笔之于皴也,开生面也。山之为形万状,则其开生面非一端。”“峰之体现,峰之面生,峰与皴合,皴自峰生。峰不能变皴之体用,皴却能资峰之形声。不得其峰何以变,不得其皴何以现。”〔11〕

皴法的形式兼容现实可感性、意象性和装饰性,“它的稳定的心理投向在于恰当地表现了人们的视觉观感”。(王克文《南画山水技法》,人民美术出版社1996年版,第21页)皴法观念落实于具体的笔墨形态,以一定的笔墨形式来反映物象之“真”。皴法来源于师造化,所谓自古无法,终期于造化。其造型原理是合乎自然物理与画学之理,是画家体悟自然、潜心造化,以笔墨为依托颇有启示性的认识和观察方式。皴法从样式到手法的丰富发展,恰如其分地表现出各种风貌的山石特征,其笔墨意象贵在似与不似之间,是由应物象形到超以象外。而皴法在各个时期的传承与演绎所表现出各异的意趣和韵致,所表现出的可变性和可塑性,足以启示我们在造境中对程式语言的信心。

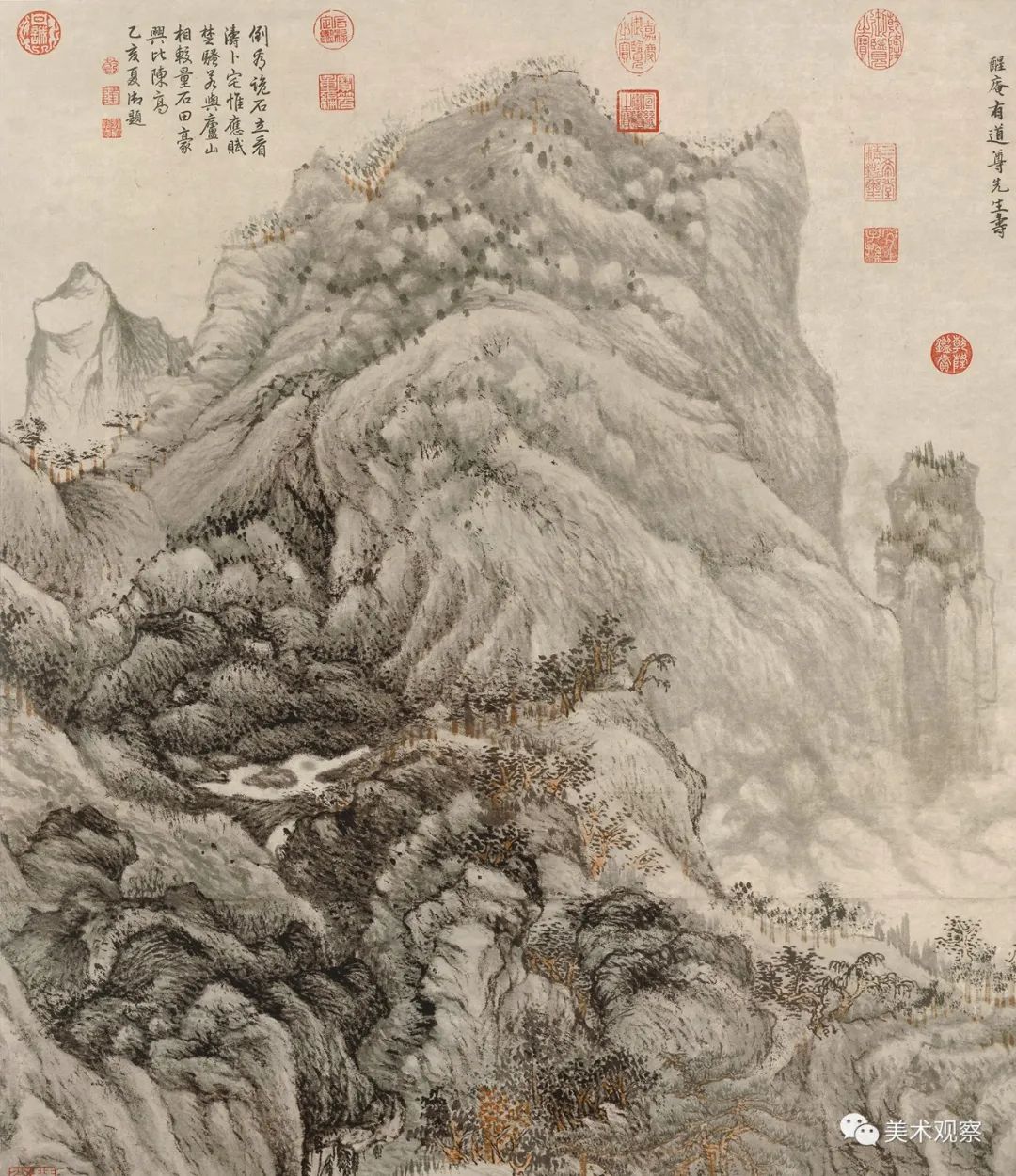

[明] 沈周 庐山高(局部) 纸本设色 台北故宫博物院藏

皴法个性的彰显离不开对造化体认独特的视角,其关键是要能“迁想妙得”,用诗性之眼去捕捉一丘一壑、一草一木,或在前人尚未完善、尚未自觉化的形式结构中充实拓展。比如用披麻皴那种状若莼菜条般的笔线组合来呈现江南山水时,董源在用墨的调子上强调悠远祥和的光感,仿佛是多云天气时天光洒落,山顶虚幻,山脚暗实,故多以轻墨、灰墨为主,表现南方的朦胧印象。沈括在《梦溪笔谈》中描述董源“用笔草草,近视之几不类物象,远观则景物灿然,幽情远思,如睹异境。如源画《落照图》,近视无功,远观村落杳然深远,悉是晚景,远峰之顶,宛有反照之色,此妙处也”〔12〕的意境,道出了南宗山水的最佳状态。

这种笔墨生成本身便契合了创作过程与观赏过程的体道与悟道情境,包含着画家笔墨表现既自由又不逾矩的从容与潇洒,它伴随着艺术家对披麻皴的视觉表现中错觉经验的探索的深入,以及山水审美技道理念的统一,在笔墨状物中的心手相合,即在一种相对成熟的心理定式的视觉经验中,通过貌似松散无拘束的笔墨形态去刻画、表现艺术家的感受,是画理规范之中的悠然自得,在限制之中对笔墨形态自由极致的发挥。这种表面上缺乏细节润饰而又隐含着随机性的造境,董源导夫先路,巨然承其衣钵,成为山水画一条正统的发展轴线,以致后来的二米父子、高克恭、赵孟頫、元四家、沈周、文徵明、董其昌、清四僧、四王、宾虹翁等,都恪守这一技道统一的价值观念,孜孜以求,成为理论先熟的中国绘画价值评判体系的最佳范本。

从董源生熟之间的短披麻到巨然舒缓的长披麻。巨然在继承和发挥董源披麻皴舒缓温润的笔墨意韵之外,强化笔墨表现的节奏感与空间感,着意于山间景趣、林间小路萦回隐显的神光离合,捕捉风吹蔓草的瞬间动态,精心刻画摇曳偃仰的树木、势若飘举的树叶,传递出作者对造化的细致感受,以及对风、水、林壑表现的独到匠心。巨然完善了董源“山顶不工”的披麻皴程式,强化披麻皴在表现山势起伏,是笔墨语言与自然造化双向探索的典范。而后披麻皴衍化出解索、荷叶、牛毛等以线为主的一系列皴法,变董、巨的湿笔运用为干笔皴擦兼用的手法,更强化了笔墨本体的审美趣味。以赵孟頫、黄公望、王蒙、吴镇等为代表,自觉地援书入画,是对披麻皴程式的拓展与丰富,变原先“重墨”的审美趣味为更强调用笔的抒写兴味。从这个角度来说,披麻皴等皴法的运用,为后来的山水造境展现了一种开放性的启示。至于明清以后的陈陈相因的程式符号化的图式表现,那是脱离了造化、物化性情的畸形笔墨,我们不能因为这种苍白、平庸的笔墨表现,而认为程式符号是阻碍中国画发展的主因。关键是画家如何在造化与程式之间找到自己综合而得的意象,如何在情景交融当中获得灵感,如何用恰如其分的笔墨语言来写意传神。

丘挺 临巨然《层岩丛树》(局部) 绢本水墨 57.8×131.3厘米 1993

再以经久不衰的“潇湘”母题为例。“潇湘”意象寄托着去国怀乡的愁思,“泠泠水云淡潇湘”成为发人幽思的诗画母题。有宋一代不乏以潇湘为题的诗画创作,如宋迪的《潇湘八景图》、王洪《潇湘八景》、李生《潇湘卧游》、米友仁《潇湘奇观》等。而米友仁的潇湘意象是以镇江山水为底本的米点符号的组合,其所关注的并不是湖南洞庭、潇湘这一真实景物,而是以米点皴造境。云山缭绕的无尽延绵与迷蒙更多的可能是在先辈(如董源、米芾)画作以及诗文中获得灵感,是过去与现实情境的交织、作品也是对米点皴的完善与丰满,从而使意象得以升华,使“符号”表现本身意义的拓宽。这种颇具开放性的造境是否成功,乃取决于作者皴法再构的笔墨功力和他的境界格调,一如董其昌所说,小米的长天云物皆因其“品高闲静而得之”。

明清以后,“符号”山水的转换形成的“纸抄纸”作品颇为盛行,这类创作取向值得深思。因为从这套约定俗成的符号语言中挖掘的内涵,如果能融入符合自己心象的语言结构和表现境界的话,无疑会刺激画家对山水文化中“景”与“思”探求,发掘更多维的创作路径,就像董其昌《青卞山》的丘壑生成,与其说其景的生发是从真景获得了意象,不如说是从其心仪的古人图式中获得更为直接、具体的灵感。沈周画《庐山高》以山比德,则更明显地在宋人以及王蒙的《青卞隐居图》中获得意象和灵感。同样,八大山人在董其昌的程式中寻找到自己所需要的结构语言。八大是董氏的减法,删拔大要,纯之又纯,亢简孤洁,有种无尽天涯的空寂。他将董氏的树、石等具体的图式结构再加以“符号”化,再结合景物之意象进行重组与概括,从而使意象得以升华,造成了“景”本身意义的拓宽。

不过在明清山水画坛,真正能够激活“符号”的作品并不多见,而更多是“程式化”造境。许多千篇一律的图式由那些生硬、滞极的“符号”样式堆跺填充,而画面中的“符号”常常与整体意象缺乏必然联系,没有在整体意象中“出场”,有时甚至连画面景致本身的可读性也失去。究其原因,是没有意识到程式符号不能游离作者的情感,没有意识到程式符号是笔墨物化过程中心源造化与笔墨语言的相互涵泳。

(文/丘挺)

注释:

〔1〕[英] E. H. 贡布里希《艺术与错觉》,林夕、李本正、范景中译,湖南科学技术出版社2000年版,第241页。

〔2〕同上,第109页。

〔3〕[明]董其昌《画禅室随笔》,四库全书本卷二《画诀》,第51页。

〔4〕[明]莫是龙《画说》,明万历绣水沈氏刻宝颜值堂秘笈本,第5页。

〔5〕《管子》,[唐] 房玄龄注,刘绩增注,明吴郡赵氏刊本,第302页。

〔6〕[清] 秦祖永《画学心印》,清光绪四年刻朱墨套印本,第22页。

〔7〕同上,第46页。

〔8〕同上。

〔9〕童书业《童书业说画》,上海古籍出版社1999年版,第210页。

〔10〕同〔3〕,第52页。

〔11〕[清] 石涛《苦瓜和尚画语录·皴法章》,载于安澜编《画论丛刊》,人民美术出版社1960年版,第151、152、10页。

〔12〕[宋] 沈括《梦溪笔谈》,明崇祯马元调刊本卷十七,第201页。

(来源:美术观察)

艺术家简介

丘挺,1971年生于广东。中央美术学院教授,中央美术学院中国画学院副院长,中国国家画院研究员,清华大学书法研究所研究员,上海大学美术学院教授、博士生导师,浙江大学艺术与考古学院专业委员会委员。长期致力于中国画语言的探索与理论研究,注重各艺术门类的比较研究。

书画作品被故宫博物院、中国美术馆、波士顿美术馆、加拿大安大略省博物馆、法国布列塔尼联邦委员会、浙江美术馆、广东美术馆、中央美术学院美术馆等重要机构收藏。出版的专著及画册有《延月·梳风—丘挺作品集》《丘园养素—丘挺书法集》《山水画笔墨技法详解》《宋代山水画造境研究》《中国当代艺术家谈艺录—丘挺卷》《丘园养素》《丘园养素一桂林黄姚写生册》《山水之眼》等。