当我们正视隶变与草化,贯穿于两汉到魏晋6个世纪的史实,便不得不在面对这一漫长书史过程中的隶变与草化现象变得谨慎起来。因为充斥这一段书史中的除宏大叙事外,无疑还存在很多细节。这些细节既与书史宏大叙事有关,但同时也在某种程度上游离于宏大叙事之外,并以其相对独立的细节结构揭橥书史真相,从而改变或重构书法史的形态与面貌。

事实正是这样。重新检讨两汉隶变进程,首先便会发现,隶变并不足以含盖东西两汉书法形态,尤其是从草书立场审视两汉书法,隶变更是缺乏充分的对应与兼融。也就是说,隶变并不能完全说明东西两汉草书嬗变现象,细加追究,隶变是一种与文字学混合的书法立场,隶变即对应指称的是由文字学演变而导致产生的书体变革。因而,由于隶变的产生,在中国文字发展史上,出现了文字古今变革与分野,隶书为今文字,篆书为古文。明确这一点无疑是非常重要的,它直接影响到中国古代经学史。从西汉时发端的经学今古文之争,便是由于记载儒家经典文字和篇数的不同所导致。

两汉经学今古文之争,是中国经学史上争论最大、历史最久的一桩公案。它的起因是由于西汉初期古文经的发现。两汉从景帝以后,随着社会的稳定、经济的繁荣,学术文化也逐渐得到复兴。景帝除“挟书令”,朝廷鼓励民间献书,于是躲过秦火、藏匿民间的一批佚书古本被发现。此外,鲁恭王刘余坏孔子宅,在墙壁中也发现了《礼记》、《论语》、《诗经》及《古文尚书》几部用先秦古文抄写的儒家经典。其中《古文尚书》,经孔子之后孔安国隶定,献于朝廷,建议列于学官,但适逢宫内发生巫蛊案,《古文尚书》列于学官的问题便被搁置下来。

在古文经发现以前,西汉时期的经书,全部是用当时通行的隶书抄写的。所谓今文,即指汉代通行的隶书。由于今文经与古文经在篇数及文字上均有歧异,遂引发经学今古文之争。

两汉经学今古文之争的起因,虽缘于今古文两家授受所据儒家文本的不同。但政治上的纷争对立,也是引起此一论争的重要原因。西汉武帝时,立五经博士并置博士弟子员。列于学官的儒家经典,皆为今文经。这使得今文家在政治与学术上居于绝对优势地位。而古文经的出现,则在客观上对今文经构成了极大地威胁。由此,为维护自身在学术上的独尊地位。今文家拼命诋毁,压制古文经。古文家也不甘示弱。经东西两汉四百余年,今古文二家展开激论争,荦荦大端者约有四次,结果是古文经除在王莽篡汉及光武帝初年,依靠政治势力短暂列于学官外,经东西两汉始终是一门私学,经学方面仍是今文家的一统天下。

从书史立场而言,隶变不仅横亘整个东西两汉四个世纪书法史进程。并且隶变的肇端还远不止起于西汉,而是从春秋战国时期便开启了。如春秋时期晋国《侯马盟书》,在笔法上便突破了宗周大篆体系,在露锋起笔,侧锋刷扫的快速起收笔中,便出现打破篆书绝对中锋的节奏感,书体空间结构也趋于开放。而至秦代《睡虎地秦简》、《里耶秦简》中捺划的萌端。表明隶变的进程正式开啟。

从西汉开始,隶变开始进入到一个明确化阶段,在笔法上的突出标志即是捺划的强化——它萌芽于《睡虎地秦简》。这是隶书后来的一个典型笔法,同时也是汉简隶草得以确立自身笔法特征的典型笔法。隶草正是通过隶变捺笔,获得奋曳之势。而将捺势加以转束纵逸,便形成草书一拓之下之法。这从陆机《平复帖》中,可以窥测其嬗变之迹。也从西汉发端,隶变与草化走上两条不同途径。隶变的目标是文字学意义的正体化隶书;而草化则是艺术审美意义的,是个体自由感性的草书创作。在东汉晚期,草书逐渐由下层庶民向上层文人转换。在以张芝为代表的文人阶层,草书得以形成弥漫性社会审美思潮,并对儒学主流价值观念构成强烈冲击。由此草书在东汉晚期的文人化,便具有了书法思想史的意义,它表明书法开始冲破儒家经世致用的桎梏,而与人的生命感性及个性自由结合起来。情本体开始在书法中发挥支配作用。草书由下层庶民操持的不知名行当而上升到由文人支配的抒发生命情感的崇高艺术形式,并且草书的高度符号化与抽象化,赋予了线条的形上品格。几乎与此同时,道家学说在经历了东西两汉四百年压制,又重新开始活跃起来,成为文人追寻自由审美精神的内在支撑,并由此与草书达成内在的精神契合。随着东晋玄佛合流,草书在以王羲之为代表的东晋世家大族手中臻于高旷之境,形成书法史上第一个草书高峰。

相对隶书在汉代占据“六体”地位,并且隶书取代古文,成为今文并成为儒家今文经学的载体。说明隶书已经取得官方合法性正体地位。至东汉隶变终结,隶书的正体化获得确立。而隶书所造成的另一条线索:草化,则终东西两汉也始终没有完成典则化,而草书所依托的简草至东汉晚期不仅尚远未终止,并且还一直持续嬗变,直至西晋时期。因而,草化固然是因隶变而起,但草书的后期发展则并不能为隶变所含纳——草书已逸出隶变范畴。换言之,隶变在两汉书法史上,更多地是来自文字学立场的揭橥;而草化则是书体立场的审美演化。到西晋,卫恒《四体书势》将草书与古文,篆书、隶书并列为四体,并以势加以论略,便表明至西晋草书的艺术审美地位已昭然若揭了。

隶变与草书在汉代嬗变的差异,还同时表现在笔法上。隶书的笔法从隶变早期的率意多变渐趋于内收单一。至东汉晚期,庙堂隶书已形成蚕头燕尾的典型华饰与中锋为主的单一笔法。而草书从西汉早期一直到东汉隶变终结,隶书完成正体化,则其始终处在嬗变过程之中。表现在笔法上,便是线条不断趋于抽象和节奏化,不断祛除隶意,由裹束曲笔趋于振迅的直笔。后世草书的使转笔法,正是在祛除隶意,振迅直笔的基础上完成的。所以草化虽与隶变有直接的关系,但草化由隶变脱化而出,笔法上自成统系。至东汉隶变终结,隶书正体化完成之时,草书之草化变革——今草,离实现目标也实距一步之遥。这即是张芝与王羲之草书的书史递嬗的间距。

而这看似一步之遥,但就草书史内部而言却存在着复杂的问题。首先,草书的正体化及草书与隶变的关系问题。随着两汉书法史研究的深入与推进,可以基本得出结论:隶变导致的草化与隶变结果,隶书正体化并不相同。这中间存在着文字学的字体与书法立场的书体问题。在很大程度上,字体并不等同书体,书体也并不等同字体。因此,“我们一方面要指出书体在字体嬗变上起的作用,而另一方面,又不要使书体与字体相混淆”。比如篆书、隶书、楷书皆可称字体,而行书草书则不能称字体,而只能称书体。因而隶变的草化虽然推动隶书字体的成熟,但草书本身却并没有获得正体化。这便牵涉到章草问题。在东西两汉草书发展嬗变过程中,究竟有没有产生章草?如果汉代没有产生章草,则后世围绕章草的讨论又是如何产生的,又有什么意义?通过对东西两汉围绕隶变而产生的草书嬗变的认识分析,我倾向于认为,汉代书史上并没有产生草书的正体化,即章草。追究汉代草化的根本,其无疑是隶变的副产品。这是因为,隶变整体进程有一完型的终极目标——隶书的正体化。除此而外,草书、草藁书,皆为隶变的附庸。

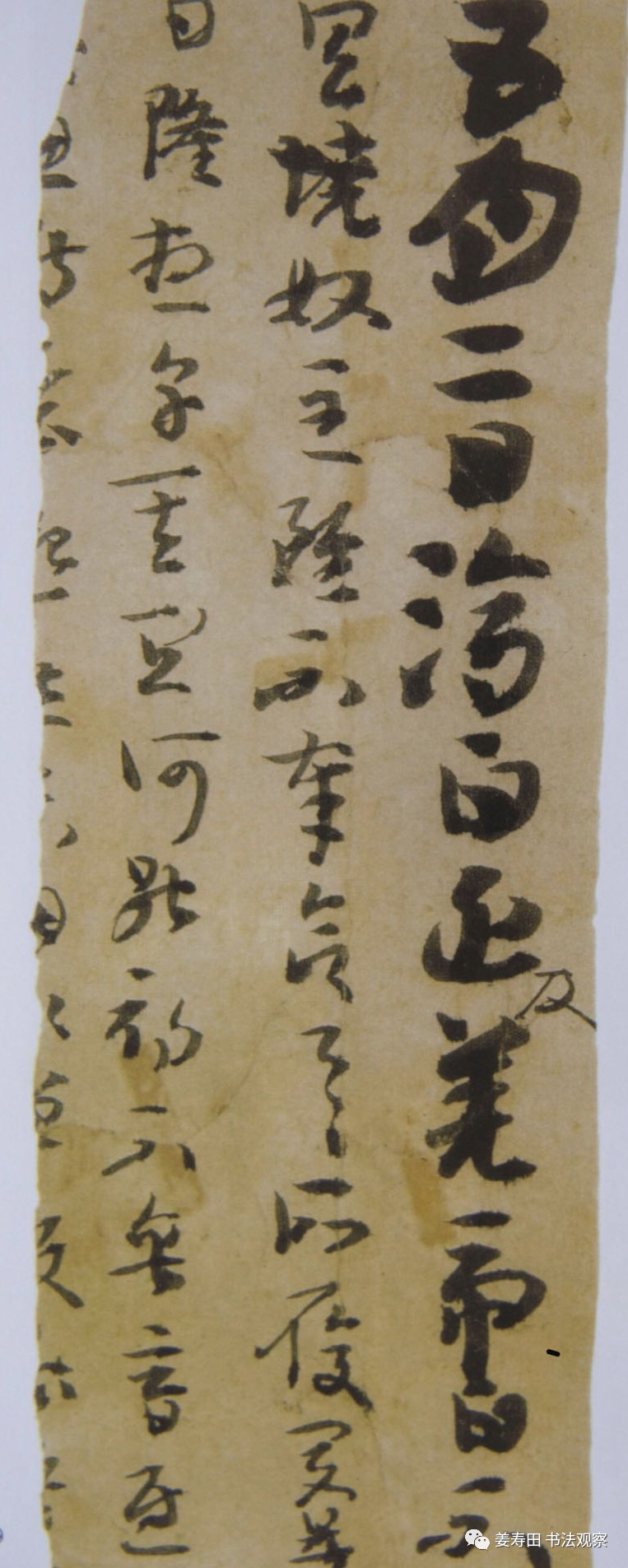

追溯推究两汉魏晋草书的嬗变,从汉简、尺牍到“相闻书”、行狎书、藁草、今草,可见其清晰的演变轨迹。但却始终没有发现章草典范化的现象。

可以发现,整个西汉草书主要表现为汉简形态。从西汉初期的古隶到宣、元二世的隶草,草书于隶变中产生。但这个时期的草书并未成为独立的书体,而是隶变的混融性书体。只是对后世草书来说,它已显示出草书“检式纯变”的符号化。这尤其表现在草书偏旁结构的创变上。它开始建构草书的偏旁体系。如在《神乌传》(西汉成帝末年,元十一、十二年)《居延》、《武威》汉简中都开始大量出现简化的草书偏旁结构,构成后世草书偏旁结构系列。

面对汉晋草书加以系统梳理。隶草乃其核心。尺牍、“相闻书”、“行狎书”,藁书便是围绕隶草的不同演变。其中“相闻书”、“行狎书”、隶草名异实同。汉代民谚有“尺牍书疏,千里面目,可见草书在汉代已广泛流行。而在汉晋草书长达六个世纪的嬗变中,草书前后期也表现出不同的审美形态。其中汉晋之际出现的“藁书”可能即是草书的新变形态,藁书乃行草的结合。

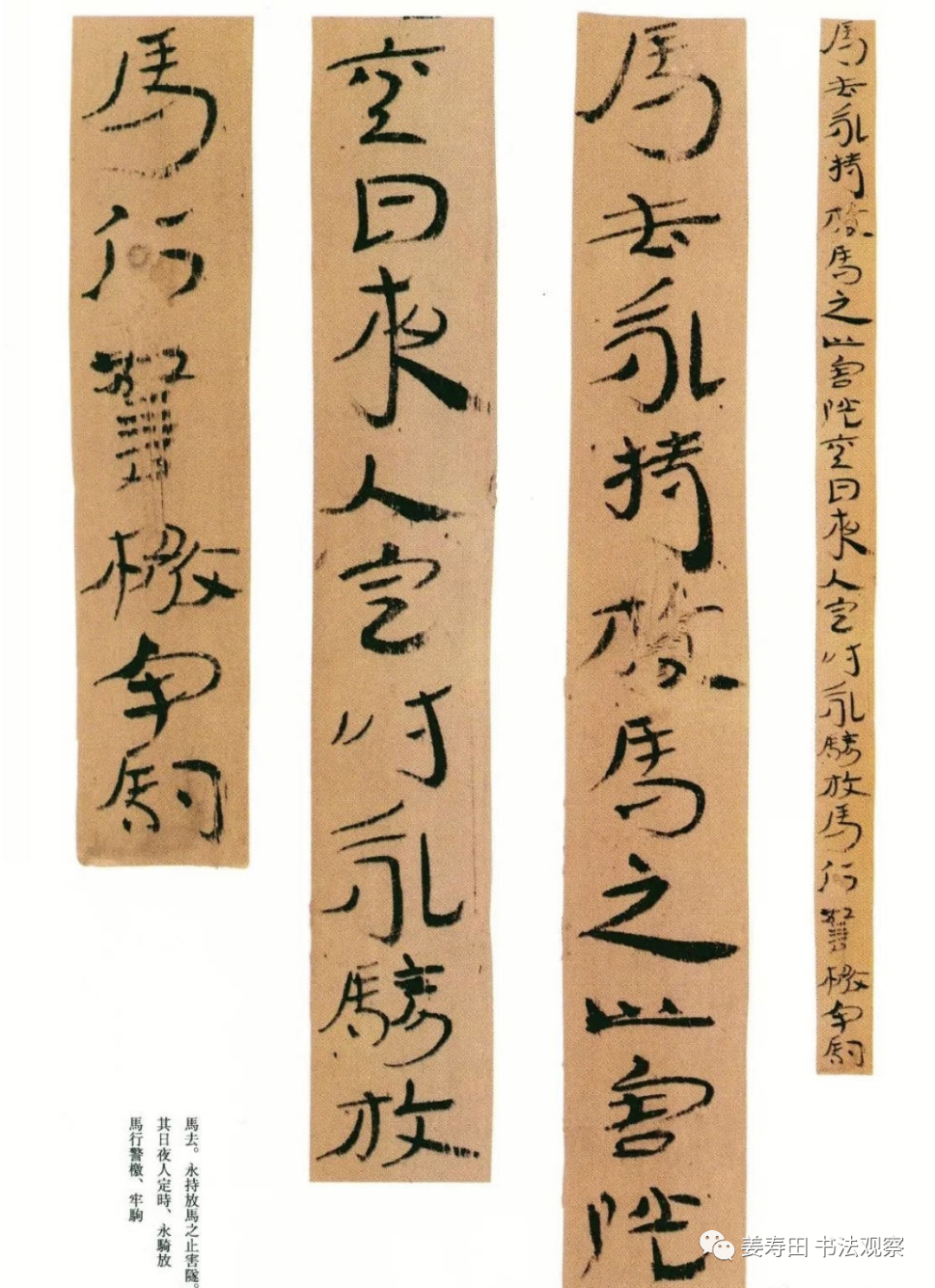

两汉草书的嬗变既于隶变密切相关,也有着自身的主体特征。这突表现在草化对隶变的突破与笔法的简化与拓化。后世围绕章草的认识与讨论实牵涉到汉代草书是否实现正体化问题,但在汉代书史上,章草确属有名无实。因为从西汉到东汉简书皆无皇象《急就章》一类典范化章草书体,史游《急就章》只存文词,实无书迹传世。皇象《急就章》笔法上,皆为楷化笔法,与汉简草法完全不类。换言之,在西汉时期不可能出现类似《急就章》的章草书体。这无疑应出自后世伪托,至于出自何世何人,则遽难考证。

另外,值得注意的是,皇象《急就章》作为章草托伪之始,在其后的索靖《出师颂》、《月仪帖》,隋人《出师颂》,鱼贯而出,构成一个章草托伪现象。

那么,章草作为书体概念出于何时?检讨书史,从两汉到魏晋南朝六百余年,章草名称最早见于羊欣《采古来能书人名》,后王僧虔在《论书》加以引录。南朝虞龢《论书表》也对章草加以引述,之后至唐代以前再无文献史料关于章草称述。而后世关于章草的名称,大多出于附会。如:西汉元帝黄门令史游编纂《急就章》而得名;再如东汉章帝、刘炟,喜欢并擅长张草书体,因称章草。传章草《辰宿帖》是书史上传世最早的帝王书帖。

循名责实,两汉草书并无一个正体化过程,以草草不谨,自由书写为特征的草书,确也不需要一种规范化的法则。这尤其表现在笔法上。可以说以“势”为审美核心的草书,其最高审美表现,即体现在笔法上——以笔势生结构,从而使草书界破了虚空,走向道·空·舞的大化流行。

当然,这不是说草书在从两汉至魏晋6个世纪进程中,从没有产生法度规则的要求。事实上,草书的自由审美表现,是建立在严格法度基础上的。这体现在草书结构,偏旁的高度符号化方面。在西汉简书中,草书的偏旁结构符号化已构成谱系。至东汉早期,草书的规范化也趋近成熟。

毫无疑问,草书在汉代经历了一个虽然短暂,却目标明确的规范化过程。只是它并未指向草书的正体化,也难以等同章草。日本学者西川宁在《西域出土晋代墨迹的书法史研究》中曾指出这一现象:“如章草系中所说的那样,因为缺少非常典型的风格,当时常难以区分章草和草书。”

书史上有“匆匆不暇草书”的说法。关于这句话有两种解释:一是时间太匆促,来不及写草书;一为时间匆遽草草写就。而将这句话还原到赵壹《非草书》中,则可得到确解:时间匆迫,不遑草书。原文是这样说的:“

而今之学草书者,不思其简易之旨。直以为杜崔之法,龟龙所见也。其 扶桎,诘屈犮乙,不可失也……私书相与,庶独就书,云适迫蘧、故不及草。草本易而远,今反难而迟、失指多矣。”

扶桎,诘屈犮乙,不可失也……私书相与,庶独就书,云适迫蘧、故不及草。草本易而远,今反难而迟、失指多矣。”

文中批评当世学草者,极尽盘曲装饰“龟龙所见”。并称时间迫促,既使给友人写信,也来不及写草书。草书本求简而速,今却写的繁难耗时。

这表明在东汉晚期,曾有一个草书讲求笔法繁难,偏于工巧,同时也趋于规整的阶段。但对照同一时期草书,却并未出现一个章草阶段。关于这一方面,还可得到求证的是,直到西晋时,简牍草书,仍然存在,如西晋秦始五年简;并且早于王羲之书法约一百年左右,在西晋敦煌残纸中,发现有《急就章》残本,按文辞可以证明与史游《急就章》文本相同,书写风格笔法则不同于汉简,工谨端正,但也绝不同于皇象《急就章》,索靖《出师颂》。这表明草书的规范化只存在一个很短的时间,便迅速过渡到王羲之今草阶段。时间应在东汉晚期至东晋中期。西晋草书乃为重要过渡阶段。这可以《济白帖》、《为世主残纸》、敦煌《急就章》,以及陆机《平复帖》为证。所以草书的今体化,应是在王羲之手中完成的。欧阳询在《与杨附马书章草千文批后》中说:“张芝草圣,皇象八绝,并是章草,西晋悉然。迨乎东晋,王逸少与从弟洽复为今草,韵媚流转,大行于世,章草几将绝矣。”

欧阳询关于章草的认识尚存偏差,但对今草产生时间的推断则无疑是明确的。

(文/ 姜寿田)

(来源:书法观察)

作者简介

姜寿田,中国书法家协会学术委员会委员,《书法导报》副总编,河北美术学院教授,河南省书协学术委员会副主任。曾获第三届青年理论家书谱奖,全国隶书学术研讨会二等奖,首届中国书法兰亭奖理论奖提名奖,第三届中国兰亭奖理论奖三等奖。曾出任第二届中国书法兰亭奖理论奖评委,第八届全国书学研讨会评委,第二届全国草书论坛评委。

出版专著:《中国书法理论史》《中国书法史绎·本体卷》《当代国画流派地域风格史》《现代书法家批评》《现代画家批评》《学术与思想·书学论稿》,主编《中国书法批评史》《中国书法发展史》。