我那个时候的画再好看也没有力量,说白了还是一种粉饰。北大荒已经不是那个没有被污染的北大荒了,而我还在画这种画,十几年不变,我很厌烦。我要改变它,不能再做这种言不由衷的作品。大家好,我是画家刘春杰。

我的家乡北大荒很久以前是一片荒原。1958年,几十万转业官兵、支边青年、知识青年汇聚到那里,屯垦戍边。

▲ 图源网络

▲ 图源网络

我的邻居来自五湖四海,小学老师有来自北京、天津和上海的知青。

我的父母是山东人。这是80年代我和父母、姐妹的合影。

站在我家就能看到一些大烟筒,烟筒上有几排大字,“打倒美帝,打倒苏修”,“先解放全人类,再解放自己”,还有“胸怀祖国,放眼世界”。那个时候我不太知道这些话的意思,但是把我的胆子搞得挺大,我豪迈得一塌糊涂。

这是我的小学,现在校舍已经废弃了。在70年代,兵团的人住的是泥草房,垦荒人却把最好的、最宏伟的砖瓦建筑给了我们这些孩子,让我们读书。

我的第一堂绘画课就是在这里上的。教我们画画的是算术老师,他拿着一个搪瓷盆扣在黑板上,拿粉笔迅速画一个大圆圈,然后涂满红色,告诉我们这是太阳。

几十年来我画了上千幅作品,但是到现在为止都没有画过太阳,因为我不敢画,无法超越。

大家都说要赢在起跑线上,我没有起跑线,当时能做的就是往前跑,边跑边找跑道。

▲ 《要赢在起跑线上》

▲ 《要赢在起跑线上》

北大荒国营农场保持了兵团的习惯,每个单位都有演出队、写作组、绘画组、宣传队,需要排节目、画画。

垦荒队员们非常辛苦,那时人们的生产劳动量远远超出我们今天的想象。他们有压力,但是需要文艺生活和艺术滋养,所以那里盛行着文学和绘画,在那个没有诗意的年代充满着诗意。北大荒版画就是这样诞生的,而且至今还影响着我们现代的版画人。

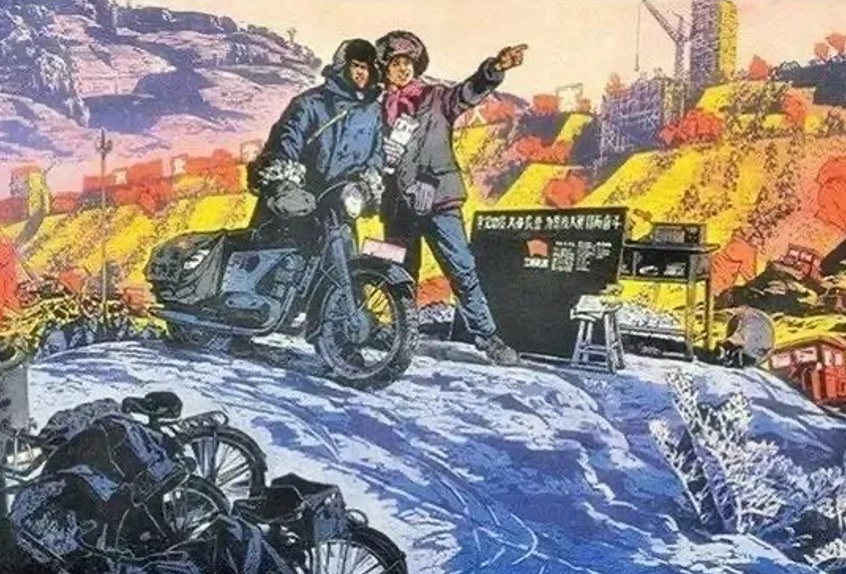

▲ 《书记在那边》晁楣

▲ 《书记在那边》晁楣

当时几位画家办起了一个创作学习班,招来基层一百多个农场的业余作者,在这里以创作带学习,师傅带徒弟手把手地教。没有教学大纲,就是一些普普通通的画家言传身教。但是对我们农场的美术爱好者来说,这就是我们心目中的延安鲁艺。因为那里有一批名家,有相似年龄的伙伴在那里一画成名。我们能接到那样的通知,相当于今天的朋友们接到了一份重点大学的录取通知书。

我的老师晁楣先生今年90多了,这是他1958年做的第一幅版画,画的是垦荒队员们冒着寒风在月夜里行走。

▲ 《第一道脚印》晁楣

▲ 《第一道脚印》晁楣

他们累了、困了或者乏了怎么办?点一根烟,就像青年朋友们喝一杯咖啡一样。但是有风、有雪,两位吸烟爱好者背朝着风,护着火柴点着这根香烟。点着的那一刻,火光照亮了他们的脸。脚下的这一道脚印,被黑龙江国营农场称为“垦荒的第一道脚印”。

1985年夏天,在我的木刻启蒙老师邵明江的介绍下,我终于接到通知书,来到了这个创作班。那年我20岁。

到了那我很激动,不敢大声说话,因为老师们是我心目中印象最深的、最崇拜的大画家。我经常向往什么时候也像他们那样有名,带很多学生、有很多作品,还有很多的钱。

我进这个学习班的时候,因为大家都比我有名,作品很多,我就一直在琢磨怎么和其他人不一样。我研究老师的北大荒早期作品,发现都是豪迈的、广阔的、生产的、一线的,那么我就要画生产以后建设的,已经成为成果的生活家园。他们严谨,我就松弛;他们的造型准确,那我就画得像儿童一般。

《天凉好个秋》是我那时一件反应比较好的作品,后来参加了第八届全国美展。当年参加全国美展就像演员参加春晚似的,会带来很多影响力。

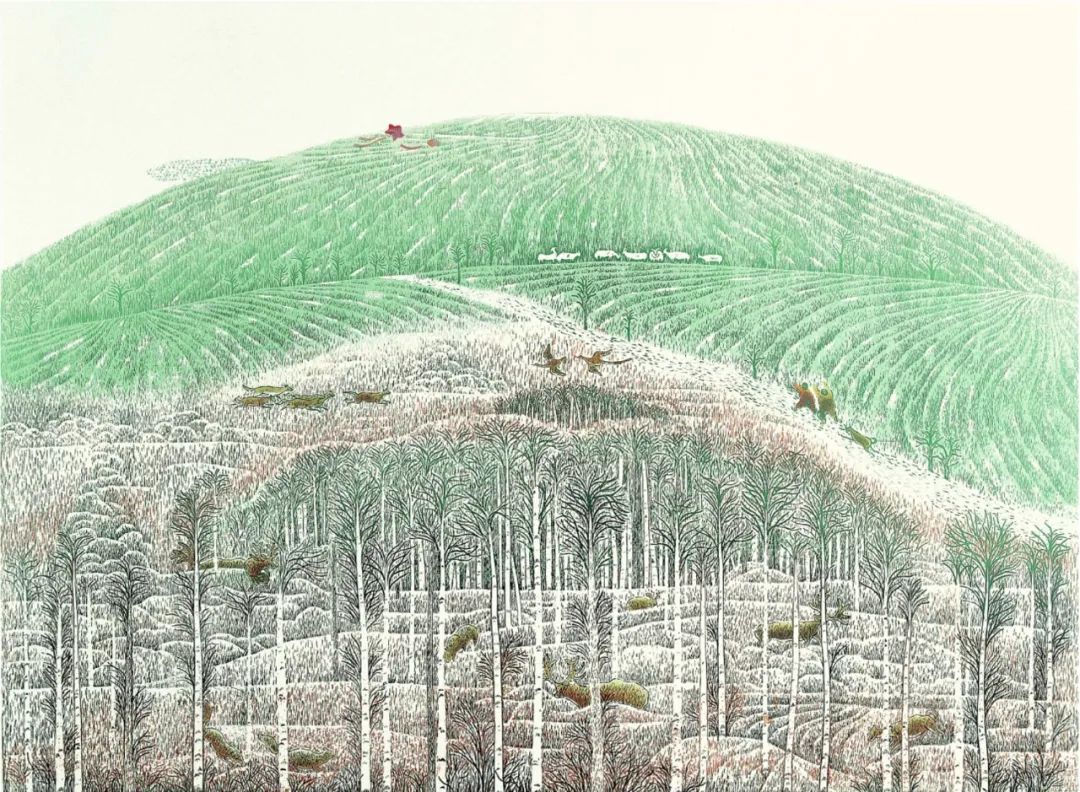

▲ 《天凉好个秋》

▲ 《天凉好个秋》

可是这幅的原版让我亲手毁掉了。那段时间我否定了自己,不再提北大荒,甚至不想让别人知道我是从那儿来的。

我觉得我应该更“艺术”,所以我毁掉了这个原版。但我现在很后悔,觉得否定以前的时候要认真再想一想,因为这些作品虽然很幼稚,但是充满成长的包浆。

《风儿轻舞》是我的成名作,描画的是一个女孩在田野里飞奔,去给争斗的麋鹿拉架。近处喝水的麋鹿惊吓了蝌蚪、蛤蟆,远处的小猪、树上的小鸟,都在紧张地看着。画面描绘的是嬉戏和争斗,充满着欢乐和动感。

▲ 《风儿轻舞》

▲ 《风儿轻舞》

那时我的作品都是套色版画,我要刻出七到八个版,一层一层把不同颜色叠在一起。它做起来非常费劲,一张画要做一两个月,所以那时候我们的作品,一年也就是三五张或者六七张。因为我们不是专业画家,是业余画家,还有别的事情要做,我那时候还是代课教师。

▲ 《风顺乐土》原版

▲ 《风顺乐土》原版

随着年龄的增长,被灌输的理论越来越多,我逐渐发现,我那个时候的画再好看也没有力量,说白了还是一种粉饰,因为北大荒已经不是那个没有被污染的北大荒了。画面上我们曾经奔跑的山路,还有那些幸福和谐相处的动物,都没有了。

▲ 《风顺乐土》

▲ 《风顺乐土》

而我还在画这种画,十几年不变,我很厌烦。这个时候我就想,我要改变它,不能再做这种言不由衷的作品。我的艺术要言说当下,要说真话。

2004年,我从冰城哈尔滨到了四大火炉之一的南京。南京的酷热和梅雨季节,还有南京人的生活方式、艺术家的生活状态,让我知道自我更新的契机到了。

在哈尔滨我有单位给的画室,而到了南京,我只有一张小办公桌,和六七个人在一块办公。我是从农场出来的孩子,不太讲究环境。你只要给我一个桌子,给我可以容纳一张纸的地方,我就能画画和写字。

我当时上班的时候在桌子前面放了一块板,自以为挡住了别人的视线,有点像鸵鸟把头扎在沙子里。我就在那画小画,写一些小的文字。开始了“私想者”的创作。

我的“私想者”系列是私人的“私”,因为我在北大荒的作品,它再美、尺幅再大,也是集体主义和浪漫主义的散文式歌颂。包括作品的名字,《故园金梦》《童谣如梦》《我那温暖的故乡》,都是文艺青年犯的病。

现在我想要把“公想”变成“私想”,把个人对世界的看法呈现在作品上,这才是真实的我。我在一幅画里写道:伟人们、哲人们思想着,我等哪敢奢谈思想,我们只能偷偷地想,梦想、狂想、瞎想。

▲ 《人人都是私想者》

▲ 《人人都是私想者》

我的画风改变了,不再是彩色的、散文的,变成了黑白的,但是充满了力量。我把这些画出版了两本图文书,《私想者》和《私想着》。

我从小有个毛病,就是爱说话、多嘴。我在课桌上学着鲁迅,他写的是“早”,我写的是“沉默寡言”,但是我至今都没有沉默寡言。所以我做了这样一把壶,也刻了一张木刻,叫《多嘴的家伙》。

生活告诉我们,多嘴不宜、少说为佳。但是如果我们都闭着嘴,谁为我们说话呢?

在这张画上,猫非猫、虎非虎,似猫非虎、似虎非猫。因为我们在职场上会看到,跟老虎搭上关系的猫,就因为有特权而变得高傲。

▲ 《我和老虎有关系》

▲ 《我和老虎有关系》

有一个商人找到我说要办展览,但是我已经提前获悉展品是假文物。我们不能给假文物办展览,因为一个国有美术馆给私人办赝品收藏展,相当于给他洗白,这将突破我们的底线。

这位老总刚来的时候还很客气谦虚,后来就直接拿着市长的批文告诉我:有经费,就等给档期。怎么办?他见到我的口头语是,“我刚从市长办公室来”。我说,“你什么时候能带我到市长办公室坐一坐?我到现在都没去过市长办公室”。

我说的是真话,作为一个普通的工作人员,我怎么可能随便去领导的办公室。这个商人就斜着眼睛看看我说,“刘老师,你哪一句是真的,哪一句是假的?我分不清”。他说得很对,幽默和戏谑是我的一种姿态和方式。我只能通过玩笑去应付问题、回避尴尬,更重要的是保护自己。

你们看到画面上猫的后面有五棵树,它们是五只大手。其中最大那个就是我的手,我要拦截他。半年以后,市长成了老虎进了笼子,这个商人无影无踪,再没来找过我。

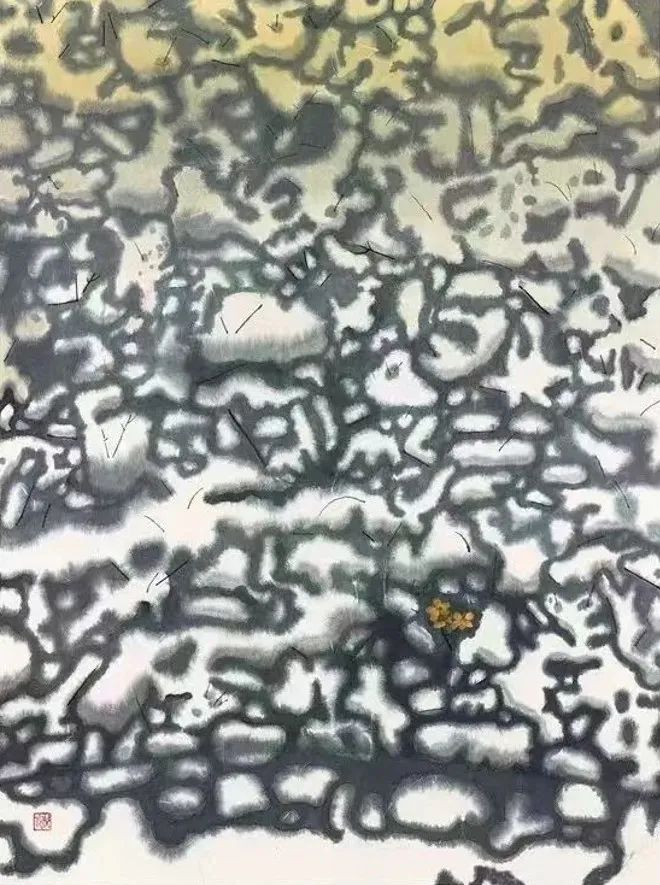

我不光做木刻,也画水墨画。无论是拿起毛笔在宣纸上画画,还是拿起刻刀在木板上画画,我的底色都是木刻精神:黑白分明,态度鲜明,守住底线。

很多人都赞美雪花,但是有的人被它压倒,没有熬过寒冷的冬天,我相信你们懂的。

▲ 《品格》

▲ 《品格》

非常态才是常态。我们要怎么做?多吃一点脂肪,强身健体,来抵御随时来到的寒风。

大家不要认为这是一幅像北大荒时期那样赞美风情的画。实际上画里有很多的话。

▲ 《不》

▲ 《不》

我对很多事情都保持一种警惕,包括美言和好事,包括信仰。近处的一条大鱼暗示着欲望,人们争得死去活来。远处有一座要坍塌的建筑。神圣背后也许有很多面,我们可以绕一圈看一看,不要轻易下结论。

但是我的画并不全都是讽刺或者批评,我也有逗自己的画。快乐就是生产力,因为快乐有时候是自己送给自己的礼物。我做这幅画的时候还没有亚投行。

▲ 《快乐就是生产力》

▲ 《快乐就是生产力》

这是我2007年的三幅作品,描绘的这三个家庭可能很多人并不陌生。很多家长都把自己祖宗八代的希望搞到孩子身上,让他去实现。孩子疲于奔命地参加各种学习班,家长给他过剩的营养,最后他吃胖了还得去减肥。一家三口表情呆滞,穿着病号服。

人们有一个比喻,在人群密集的地方走,天上掉下一块石头砸到10个人,一大半都是“大师”。你们看中间那个人戴着皇冠,他在说艺术、说文化、说所谓的国学。但是仔细看,他发出的音最后全是金元宝,所以我说这是鸟儿艺术、鸟儿艺术家、鸟儿艺术研讨会。

▲ 《鸟儿艺术研讨会》《鸟儿艺术家》

▲ 《鸟儿艺术研讨会》《鸟儿艺术家》

这幅画很多同行喜欢,他们喜欢这个作品的造型和对人物表情的刻画,尤其是刀在木材上刻出的这种类似于铜版画的效果,所以他们还停留在画面的技法上。

▲ 《大声说小事 小声说大事》

▲ 《大声说小事 小声说大事》

实际上我更想说的是这句话:我们要多听别人小声说的事情,少听别人大声喊的口号,因为小声说的时候它可能是真的。

这幅画的是我非常反感的一幕。P2P可以让全民暴富吗?

▲ 《崇拜者系列:他真中大奖了》

▲ 《崇拜者系列:他真中大奖了》

天上的馅饼,地上的陷阱。有个老画家画了很多画,他的学生还要帮他裁纸。有一个企业出很多钱买他的画,他没交给他家领导,偷偷地买了P2P。后来他住院了,我们去看他才知道,P2P把他送到医院去了。你去摸大奖摸来的是什么?陷阱。

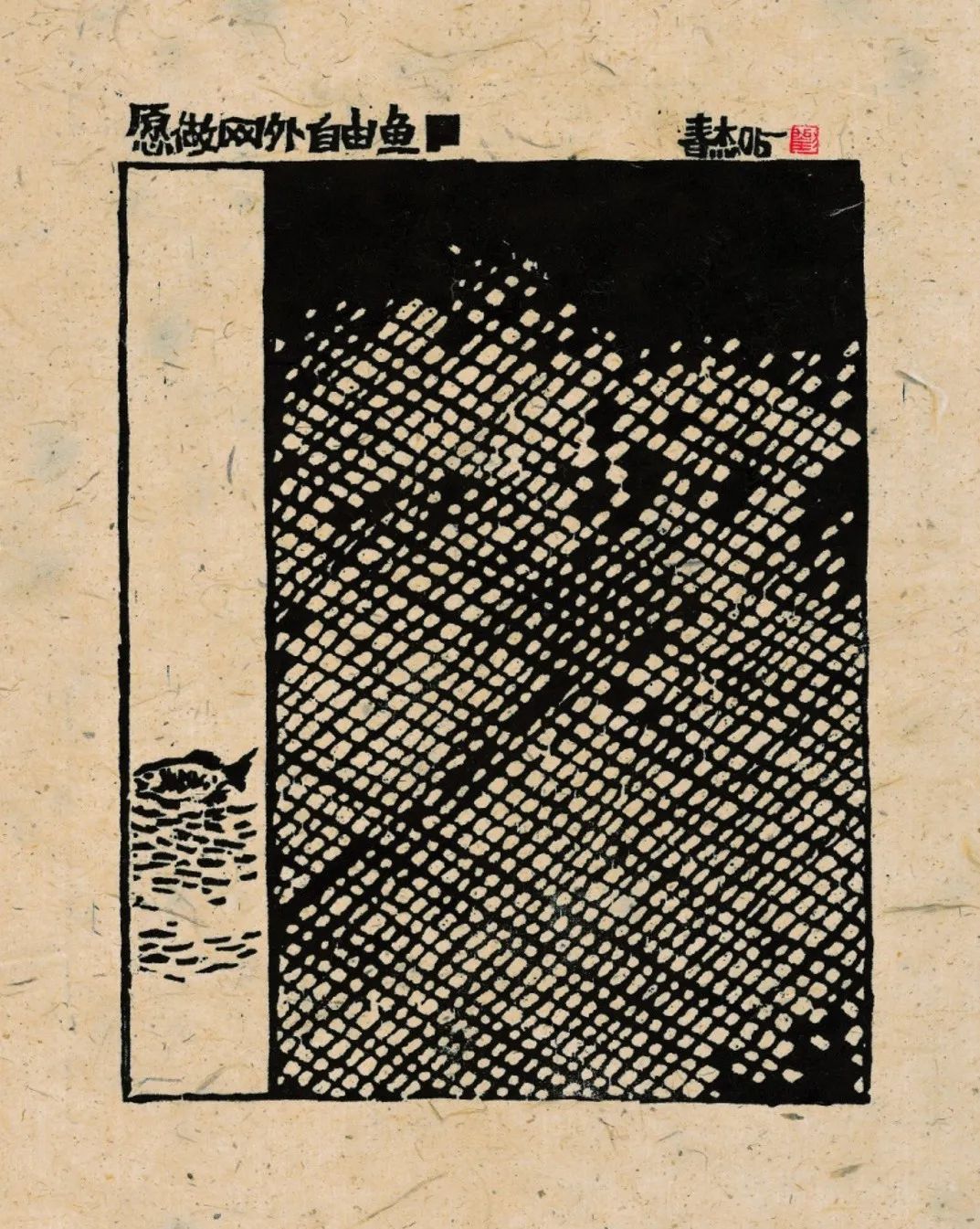

鱼,我们都喜欢,所以网围着它。这是鱼的错吗?网会不会饶了这条鱼?让所有人喜欢是一个挺可怕的事情,网暴随时都可能发生。

▲ 《愿做网外自由鱼》

▲ 《愿做网外自由鱼》

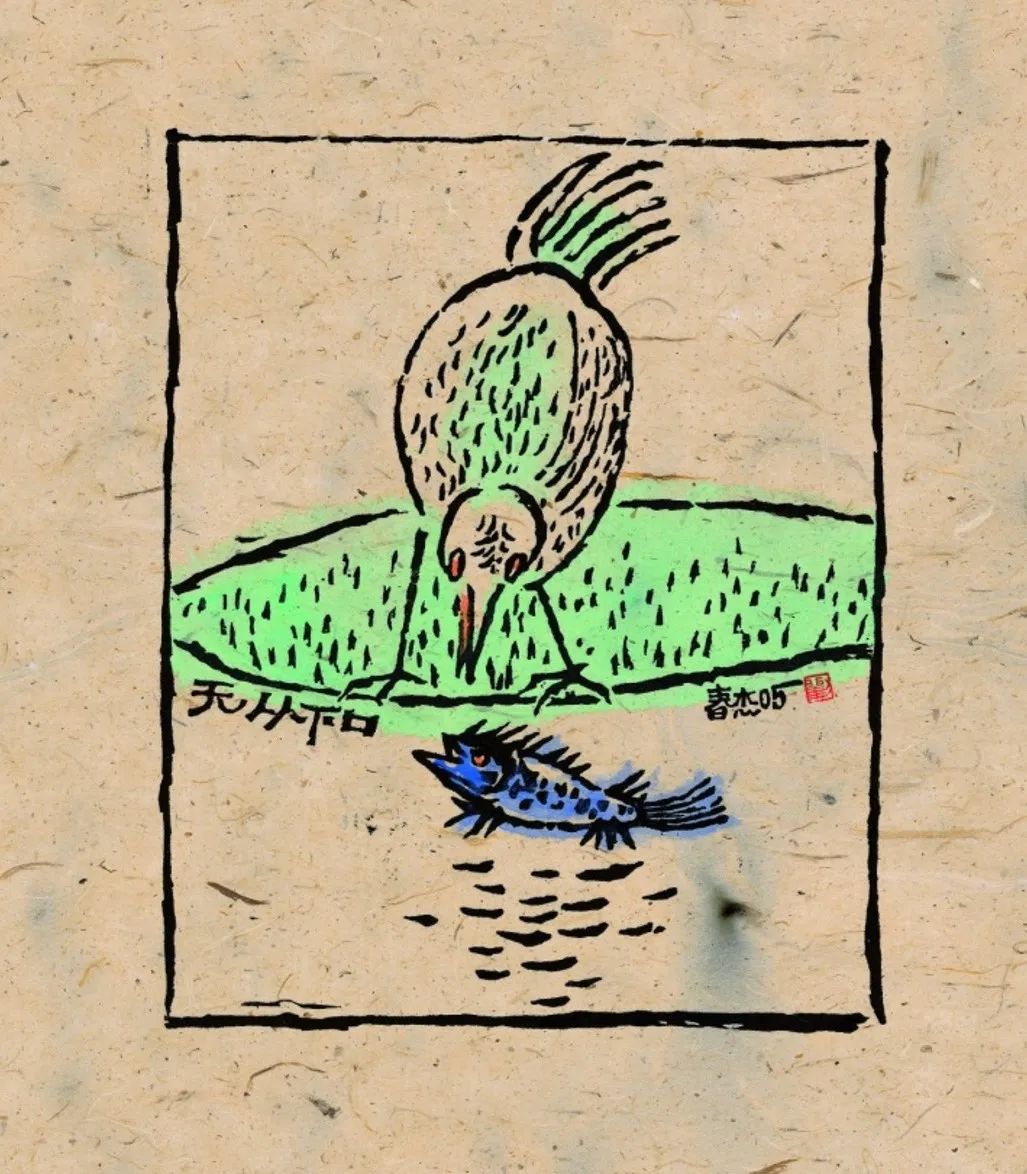

这只鸟想吃这条鱼,但是吃不着,因为鱼长满了刺。估计这只鸟也很崇拜这条鱼,想跟它交朋友。

▲ 《无从下口》

▲ 《无从下口》

所以我觉得应该交带刺的诤友,这不光是一个有面子的事情。诤友像一面镜子,可以跟我们说真话。

遇到困难的时候,我把困难当勋章别在胸前,拽着头发飞翔。

▲ 《拔高》

▲ 《拔高》

但是朋友们,飞翔是要付出代价的。十年前我还是长发飘飘,今天头发都拽没了。

▲ 《崇拜者系列:他御风而行》

▲ 《崇拜者系列:他御风而行》

这是我进入50岁以后的画。改变自己、解放自己,因为改变自己比改变别人更靠谱。

▲ 《破茧破茧》

▲ 《破茧破茧》

我的画除了讽刺别人也挖苦自己。我辛勤耕耘,耕耘的同时我也想收获。我把它写在画上,“恨不能雅,心有挂碍”。

▲ 自画像

▲ 自画像

我有两支笔,画不达意的时候我写文,文不达意的时候我画画。我的作品背后有大量文字,因为画画时来不及专门梳理记录,就直接把木版翻过来写在后面。等有时间再把它们串起来,变成我的“私想”。

所以我不相信有什么神助,灵感来自于我们的日常。就是平时记录的这些琐碎的思想,火花一闪就变成了灵感。

从我学画太阳开始已经50年了,站在今天的坐标看起点,经历了很多风雨,我有一点没有改变,就是我绘画的方向。选一个我力所能及的小事,做持久了就是大事。

我不做宏大题材的创作,因为我没有改变别人的野心,画点小画,说点小话,让自己高兴、逗别人开心,这样就足够了。

画面上的这位女士,是我多年前在上海办画展的时候偶遇的一位清洁工。看到她边走边看边乐,我很满足,到现在都记得这一幕。我的画能够让大家会心一笑就够了。

(文/刘春杰)

(来源:一席YiXi)

画家简介

刘春杰,南京书画院院长、金陵美术馆馆长、中国美术家协会版画艺术委员会委员、中央美术学院版画系客座教授、南京艺术学院客座教授、南京师范大学美术学院客座教授、艺术硕士兼职导师、贵州民族大学美术学院客座教授、第十三届全国美展评委、国家艺术基金专家评委。