从大海到大山,是我的人生历程,

也是我人生的追求。

人应该有大海一样的胸怀,大山一样的境界。

从艺犹如登山,登上一座山,

前面还有更高的山。

山路崎岖,心无羁绊。

尽心尽力、顺其自然是我的人生格言。

——李宝林

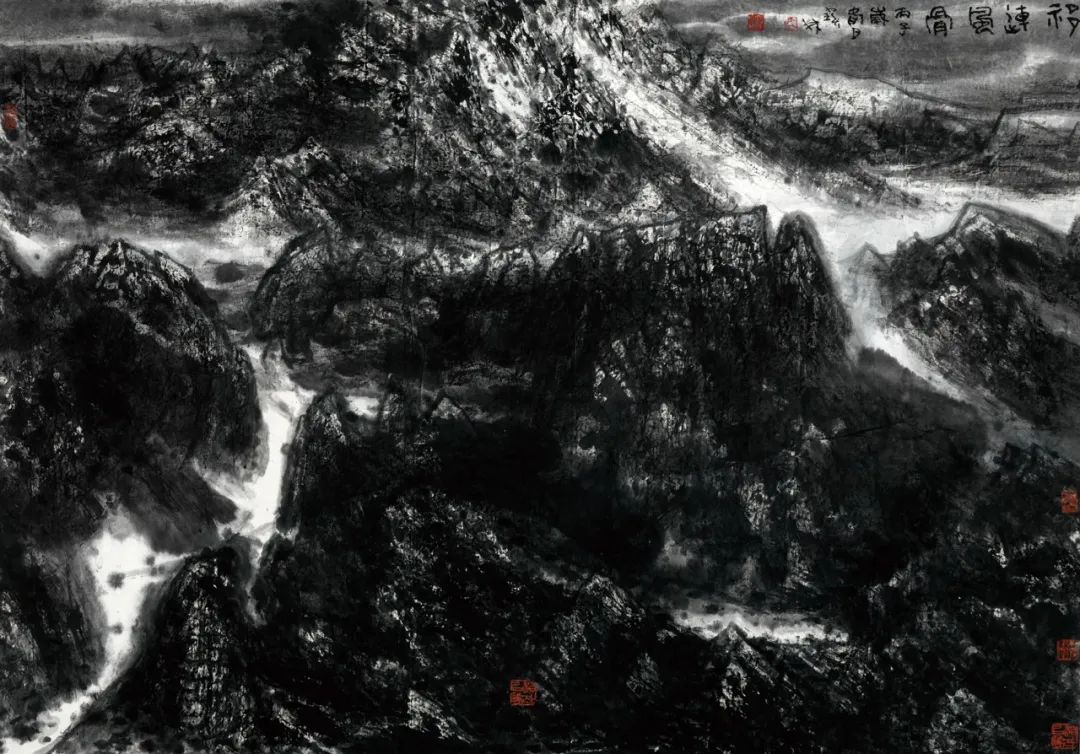

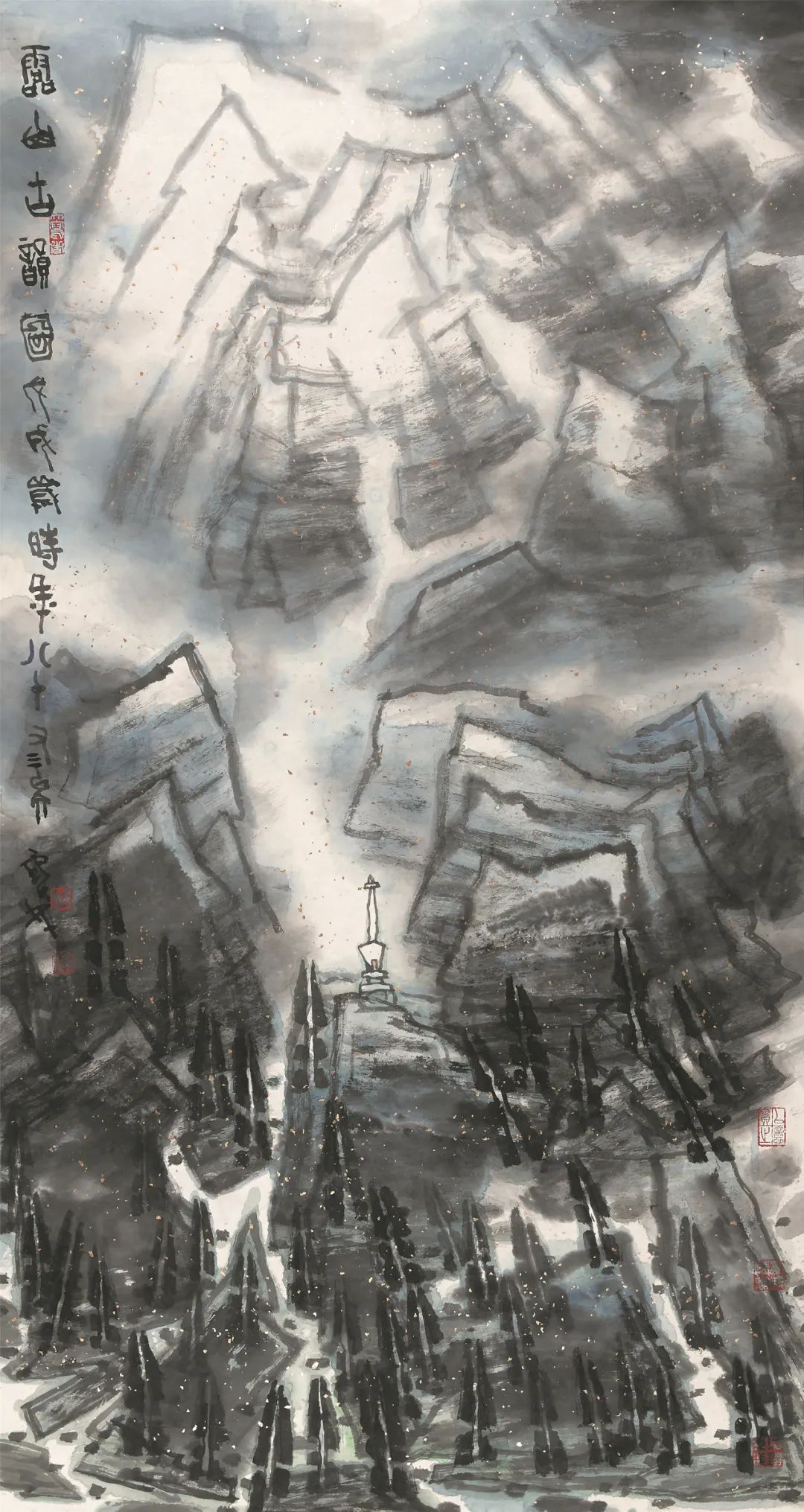

李宝林 疆山铁铸 178cm×94cm 2004年

山河岁月真情

——谈李宝林的山水画

The Love of Homeland in Passing Time

古榕石舍祁连山,一片真情历岁艰。

气厚神凝如汉刻,烟云金铁月如镮。

宝林的画,就像他的为人:真诚、朴实、平易、宽厚、坚毅、善良,不慕浮华、不喜张扬。老同学都知道,在宝林身上,深挚的感情主宰着通达的理性,内向的性情包孕着少有的顽强,脚踏实地的进取常凭着悠久的历史感怀,而雄厚的张力又蓄积在强大的凝聚力中。这种为人的魅力,可能来自少年时代的艰难困苦与自强不息,也来自沐浴着春风化雨后的看重使命笃于情义。惟其如此,他在大学时代,便成为大家拥戴的学生会主席,从南疆返回北京之后,又理所当然地成为同学们画友们无比信赖的长兄。我认识宝林,已经30余年,20世纪60年代,他是我们的学生会主席,我和陈雅丹便在他的领导下主编学生刊物,虽然后来天南地北,但他一直是我做人和治艺的楷模。

宝林不是那种只作画忘记做人的画家,为了承担道义,他在画外用去了许多光阴,然而也蓄积了丰厚的人生体验。当着他由关怀人们命运的人物画回归山水画之际,在他心目中,山水已非赏心悦目的良辰美景,而是刻镂着人文精神的民族生存空间,是历尽劫波而生机盎然的祖国山河,是激励着代代人为之奋斗的中华文明。观赏宝林的山水画,每每令人感到一种人格的力度、一种历史的深厚、一种文化的内美、一种神游今古的感喟与奋起。

他是李可染最喜爱的学生之一,心灵与老师息息相通,尤能深刻领悟“师心而不踵迹”的道理。20世纪五六十年代的李可染,为了彻底摆脱晚清以来山水画坛上的因袭模仿之风,发扬独创精神,他以对景写生求实境,在锤炼小品中寄情思,把西方的写实技巧化入传统的笔墨之中,创造了层次丰富、光影明灭和情景交至的动人意境,深情地讴歌了中国人民生于斯、长于斯的雄山秀水。至20世纪七八十年代,他为进一步提升山水画的精神境界,以为祖国河山立传的豪情,取景更加宏观、造境更加崇高、笔墨更加深浑,雄秀的山水简直画成了永恒的纪念碑。宝林回归山水,时当20世纪80年代,正值李可染的晚年,虽然他也从似乎实境的风情小品入手,但已经经过充分的艺术提炼和感情陶铸,同样具有了纪念碑式的丰厚内涵和视觉效果。

李宝林 大会师 300cm×400cm 1976-1977年

宝林完成于20世纪80年代的这批风情山水,像李可染一样有“胆”有“魂”,但那“胆”已非挣脱陈陈相因的古法,而是不躺在老师的成就上的依样葫芦,那“魂”已非师辈和同侪的情感,而是别有所托的自家怀抱了。他的这些作品或取材于海阔天空的南疆,或取材于秀雅宁静的江湘,或取材于粗厚苍茫的燕赵,然而,一切都被他的灵魂重新熔铸了,一切都经过了情有独钟的选择与强化,一切都显得那么凝重、有力、苍厚、奇崛,一切都蒙上了天人合一的静气,一切都显露着历史联系中的沧桑感,一切都蕴含着古貌新机的生命力。可以看到,他偏爱遍体生根的大榕树,崇仰那奇伟夭矫的顽强活力;他钟情朴实坚劲的古屋和偻身弓背的石桥,歌颂那无情岁月腐蚀不掉的勤劳与智慧;他神驰于万里雪飘中的巍巍长城和夕阳如血中圆明园的残垣断柱,刻骨铭心地记忆着民族往日的辉煌和耻辱。这些作品,没有停留于画出所见,而且画出了所知所想,从而小中见大地注入了让人感奋的精神容量。欣赏宝林的这些尺幅不大的作品,总觉得无不古厚拙劲、深沉雄大,流露着金石味,仿佛取意于汉代的画像砖石。构图不求奇险,总是平中求奇,充实、饱满、大气,削弱空间纵深的表现,却突出了平面效果。笔法造型善于提炼夸张,在画中反复出现的古木、房舍、寺塔、舟桥、禽鸟、人物,都简化到轮廓线与结构线的结合,特别是一些气球般膨胀着的老屋与古木的老干,与锐角兵器般的屋角,二者的穿插错落、对比映衬,平添了无穷的张力。笔墨则凝重、坚实。用线笔笔中锋,行中有留,如曲铁盘丝,如壁坼屋漏,如岩石风化,如金铁斑驳。用墨则化繁为简,以干皴、渴点略染辅助用笔,时或点染一种纯净的色彩。他似乎无意靠墨的递增递减再现空间层次的由近及远,而以强化用线、笔胜于墨的线条组织和结构穿插,幻化出镂刻而成的浮雕感,为他那深厚的人文内容赋予了纪念碑式的完美形式。如今,宝林已不太满足于这种小品的精神境界,但从内蕴与视觉形式的互为表里而言,我仍然持充分肯定的态度。甚至我至今认为,他的这种风情作品为小景山水开了生面。

20世纪90年代以来,宝林的创作先是焦墨皴点遽增,作风趋于老辣苍厚,接着又转入了大山大水。也许是20世纪80年代末妻子雅丹的南极之行,唤起了他对千年古冰的憧憬;也许是可染晚年对东方文化必将与西方文化抗衡的预见,激起了他“思接千载,视通万里”的豪情;也许是这位久别白山黑水的游子,在心灵深处听到了远山的呼唤。总之,他不满足于画别有寄托的风情小品,而是再一次走向雄奇瑰伟的高山大川,走向大西北的黄河源,走向绵延起伏的雪山戈壁,走向漫漫无际的丝绸古道。他要描绘几千年巍然屹立的雄山大川,歌颂它的永恒与博大,透视它的沉默与苍凉,表现自古以来人们寄寓在宇宙自然中的雄劲与悲怆,展现随着年事日增愈益奔突苍茫的胸中丘壑,随后一批以大西北山水为主体的大山大水作品,便陆续出于笔下。这时,他的山水画开始由中幅变为巨构,构图由平视的中景,变为俯瞰的远景。他画雪如龙,跃动于高寒的云海之上;他画黄河故道,奔流着开天辟地以来养育着中华儿女的滔滔巨流;他画荒凉苍莽的秦风汉月,拂映着沟通中外的不灭灵魂;他画玄奘取经路过的火焰山,闪动金光的古松辉耀着炽热的山岩和清亮的泉水……他仍然以线立骨,然而笔法更加荒率恣肆,皴斫多于勾勒。他仍然重视结构,然而锐角突破了古厚的钝角。他仍然发挥着皴擦的作用,然而笔势更加迅捷,飞白更为夺目,往往使人不免产生如雾如电的流光飞逝之感。如果说,他前一时期的风情小品笔胜于墨、以色辅墨,那么,此时墨的倾泼、色的厚抹已经从笔法造型中解放出来。也许可以说,笔墨互补,线面交映,大面积的殷红、群青、苍绿,与大面积的粗粝的笔墨肌理的对比,讲究西式平面构成的视觉效应,这一切的组合初步形成了宝林大山大水画的语言特点。无疑,以这种更加强烈的语言表现奔突于古今之间天人之际的雄奇苍辣,是有其道理的。但比起风情作品中以线为主浮雕式的语言来,还显得不够完美精到,如果呈现茫茫宇宙中的大山大水而仍然不表现空间的纵深,那么线面组合中有起有伏有纵有放有对比有转换又依一定趋向运动的取势就显得十分重要。与此同时,墨、色肌理构成的秩序感也值得引起注意,虑及于此,可能有助于强化作品整体感,也便于观者“远取其势,近取其质”。实际上,宝林已在思考这一问题并开始付诸实现。以他的好学深思、精勤苦学,不出数年,这种大山大水式的作品就会以更加完美的语言形式出现于观者面前。

在中央美术学院中国画系观赏宝林《露营之歌》的情景,犹如昨日,但是时光已过去34年,宝林不但在人物画上取得了有目共睹的成绩,而且又把《露营之歌》中已显出的使命感、历史感与民族自强的精神灌注到日进一日的山水画中,在取得风情小品突出成就之后又向着更加博大雄深的境界迈进。以我对宝林为人治艺的了解,相信他一定会在不久的将来取得更加辉煌的成就。在此,以小诗一首祝:

云立山奔境自雄,笔端秦月汉时风。

东方既白精神灿,掉臂游行气似虹。

(文/薛永年,中央美术学院教授)

《威尼斯》 98x90cm

“现代山水”的探索者与先行者

Explorer and Pioneer of Modern Landscape

李宝林是“李家山水”画派中的重要画家之一,虽然他在李可染的山水绘画中汲取了一种壮阔而幽深的意境,但画面中凝结而成的形式感却是在李可染绘画的基础之上,融合并发挥了20世纪八九十年代一批画家在形式语言上的共同建构与探索。李宝林继李可染之后,在将自然山水转化为现代山水的视觉体验层面作出了独特的贡献,正因如此,也最终形成了李宝林极具个性的山水绘画。

而李宝林艺术创作中视觉体验的建立基础,是在表现自然山水景致的过程中最大限度地凸显了某些物象的形式结构。例如在他描绘黄土高原时,虽然强调了黄土高原上坡原之间纵横交错的几何形体关系,但显然不是自然景象的客观再现。特别是在作品《山魂》(1995年)中,我们可以清晰地看到李宝林对于形式构成的独特视角,他不仅将近前的山石体魄运用纯粹的结构线条勾勒,而且使景色的纵深感受与远山的横向结构巧妙地编织在一起。

事实上,李宝林正是在这些看似山水的物象结构之中,显现出一种百转千回的线面变化。不仅如此,他运笔用墨的方法也源于中国传统绘画。因此,尽管吴冠中较早地提出了“形式美”的绘画理念,但想要在中国传统绘画的表现语言中,既做到充分体现出具有现代性的形式美感,又要深刻地彰显出中国传统笔墨的意韵格调,显然是一件非常艰难的事情,中国传统笔墨的气象与崇高感,无法单纯地借助形式语言来表达清楚。于是,李宝林的山水绘画选择了一方面继承了李可染的笔墨风格,于浓墨幽深之间呈现着一种雄浑朴茂与苍茫厚重,另一方面也有机地结合了现代艺术的形式结构,并且在这两者的融合层面做得尤为出色。

《江峡图》 45x45cm

因此,李宝林在后来的山水绘画中,进一步强调了物象结构的个性化特征,使得他的图示面貌愈加鲜明和独特。例如布局在画面视觉中心的石块或树木,往往会以中间分叉的形式引出溪流、瀑布以及树木的间歇和变化,从而呈现出李宝林在构图方法上固有样式。将所有的自然物象全部纳入系统的格式或图示之中,正是李宝林这一代画家努力实现的关于中国传统绘画现代性的重要变革。甚至在某种程度上讲,没有他们的艺术变革就没有当代中国画的多元化发展。诚然,如何完美地处理和解决图示构成与笔墨个性之间的微妙关系,需要当代画家更多的研究与探索,但李宝林的山水绘画已经为当代画坛做出了优秀的垂范。所以说,他既是“李家山水”画派中的佼佼者和代言人,也是将“李家山水”转化成为中国“现代山水”的探索者与先行者。

(文/尚辉,中国美术家协会美术理论委员会主任、博士生导师)

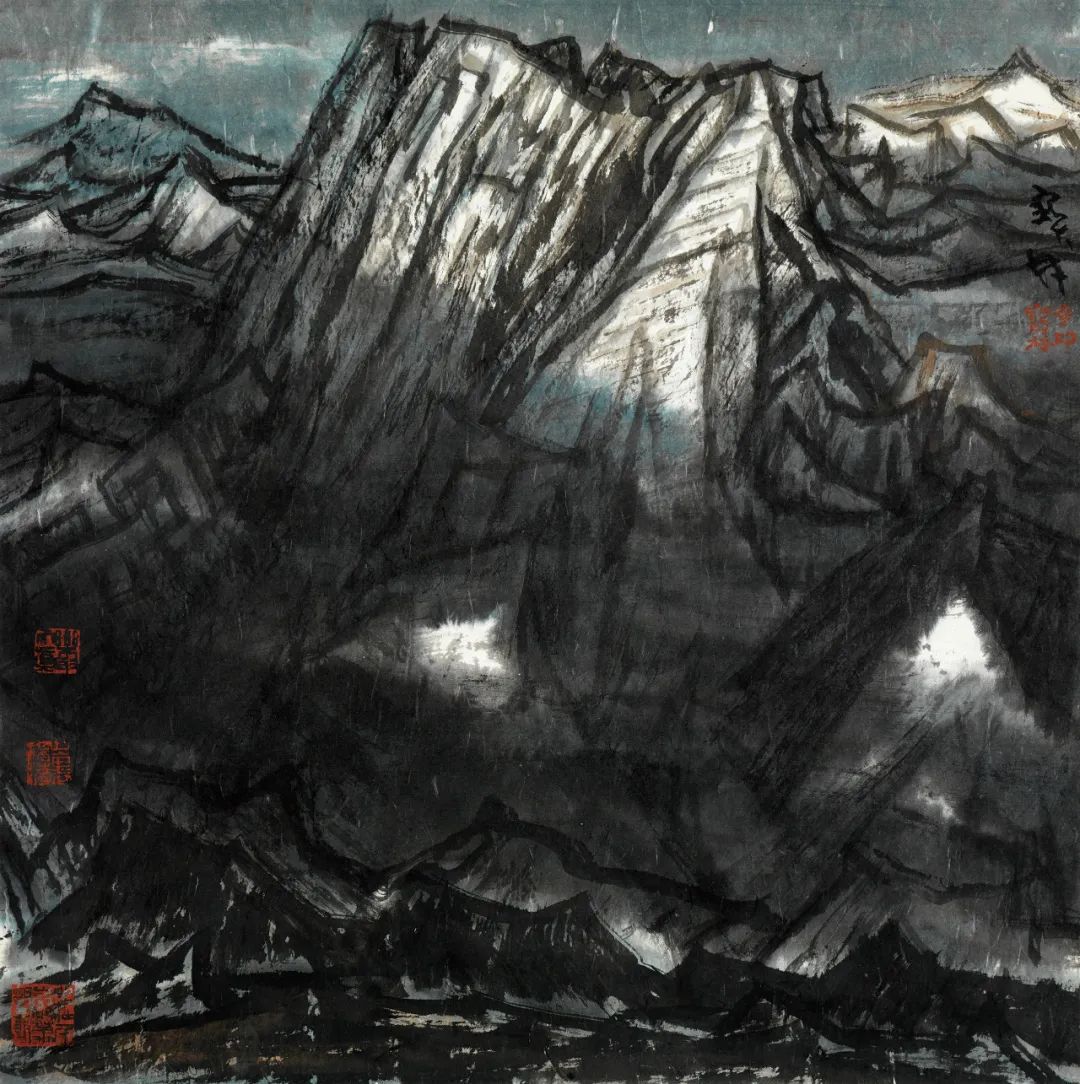

李宝林 祁连风骨 133.5cm×192cm 1996年

大山堂堂

the Magnificent Mountains

毋庸置疑,李宝林山水画的审美范畴属于“崇高美”,其作品不仅在艺术语言上以高远的构图、浓重的墨色、刚正的用笔等形成强烈个性面貌,而且在整体上营造出一种“大山堂堂”的苍茫与壮美。

李宝林的山水画继承了中国文人画的艺术风格,兼具着北宋全景山水的绘画特色。其实,他与他的老师李可染的山水画也有着内在深切的联系,从艺术语言的角度来看,李可染借鉴了西方现实主义绘画的写实技法和光影塑造来形成自己的艺术样式,而李宝林的不同之处是他虽然具有极强的写实功底,但他的发展路径是主动走出写实、走向意象,他将李可染的积墨法极致化,更加突出了“黑”的因素,墨色厚实浓重,甚至在一定程度上呈现出类似于碑拓一般的效果,这恰恰彰显了他恢弘大气的独到审美追求与精神气质。李宝林的作品多以表现西部高原为主,宏伟而荒凉、辽阔而悠远的浩瀚景象,与他创作中逐步确立的语言范式深深对应。

再从他的山水画中笔墨语言的转换方面来看,李宝林笔下的山石普遍没有具象的勾画,而是以雄浑大块的体积感来构成强烈的视觉冲击,通过高远、深远视角相互结合,使得画面中始终流淌着一股雄浑之气。鉴于西部山水景象是以山石为主、树木为辅,所以李宝林描绘的树木形象更加意象化,李宝林契合着传统绘画中树木程式的符号化倾向,将树木演化为一种崭新的符号,或是像一颗颗火柴头,或是像一只只小蝌蚪……从而进一步超越了意象化造型手段,形成了非常抽象的符号因素,使得他的山水绘画更加具有现代审美视觉的冲击力。

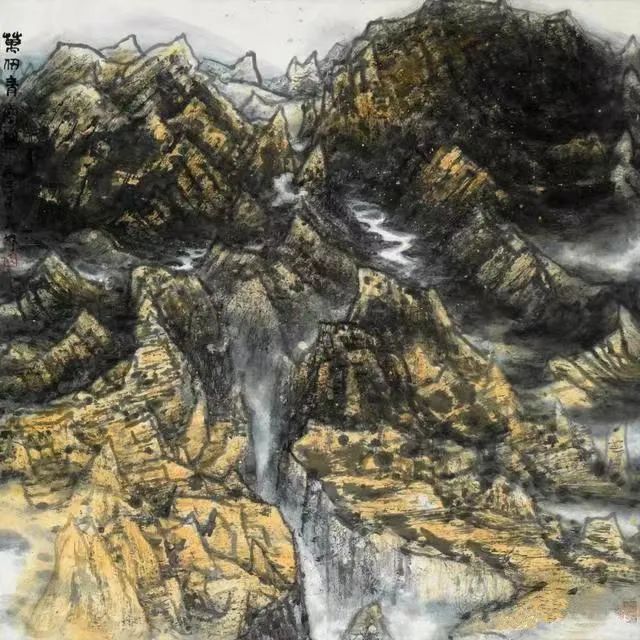

李宝林 万仞青峰图 118.5cm×119cm 1996年

虽然李宝林表现的山石整体上都是意象化的取景方式,但他能够超越笔墨的勾勒进而达到“遗形得意”的高超境界,与李宝林早年致力于写实人物绘画积聚的深厚造型功底和现实主义创作重要素养有着重要关系。他的艺术气质与他曾是一位军旅画家也有关系,将近30年的从军经历锤炼了他刚正坚韧的品性特征。李宝林身上独特的军人气质指引他的绘画走向了长枪大戟、直来直往的崇高美,而他病愈后缓慢的战笔又让他的艺术创作洋溢着另一番独特的魅力,战笔碑拓般的斑驳感天然地生成一种沧桑感。可见,一位画家能够形成自己的艺术图式并确立自己的艺术风格,是一件非常不容易的事情。

综观李宝林的绘画之路可以看出,他青年时期的作品大多重视物象的写实性表现,例如偏向于工笔绘画的作品《晨妆》(1983年),以及典型的现实主义作品《大会师》(1976年)等;再如创作于20世纪90年代的山水作品,他在物象的表现中仍然追求着外在形似的一面,如《红山岭》(1992年)、《燕山石村》(1999年)等作品都在强调生活层面的呈现;但到2000年以后,李宝林的作品开始注重笔墨本身的韵味,例如在描绘西部地域的“西藏纪游”系列和“情系西藏”系列作品中,虽然保留了西部地区山水的博大气象,但也形成了“遗貌取神”的绘画特征,特别是在物象的形体塑造上已经很少对应着具体的生活。近些年他的笔墨语言越来越走向意象化和符号化,而且他常常在画面中综合运用宿墨、积墨和泼墨等各种墨法。他的作品往往在结构上强调谨严的骨法用笔,但又通过淋漓的墨法获得一种张力。也就是说,他是一方面运用严谨的笔法来控制物象的造型,另一方面又借助墨法自由放任的汪洋恣肆,从而使得画面中既充盈着感性的抒发,又不乏理性的驾驭,从而形成独特的风格面貌。

在当代山水画坛中,李宝林的绘画语言和艺术理念都具有清晰的个性化特征,他的山水大美精神追求与传统文人画中“小桥流水与人家”“杏花春雨是江南”的萧散简远情调截然不同,即便作品偶尔流露温情,画面中仍然凝聚着一派雄浑之气。李宝林师从一代大家李可染,虽然师承了老师的艺术渊源,又与老师对于雄浑的境界追求有着一致的追求,但他实现了开拓与超越,可谓是“名师出高徒”的典型范例。

(文/王平,中国美术家协会分党组成员、副秘书长)

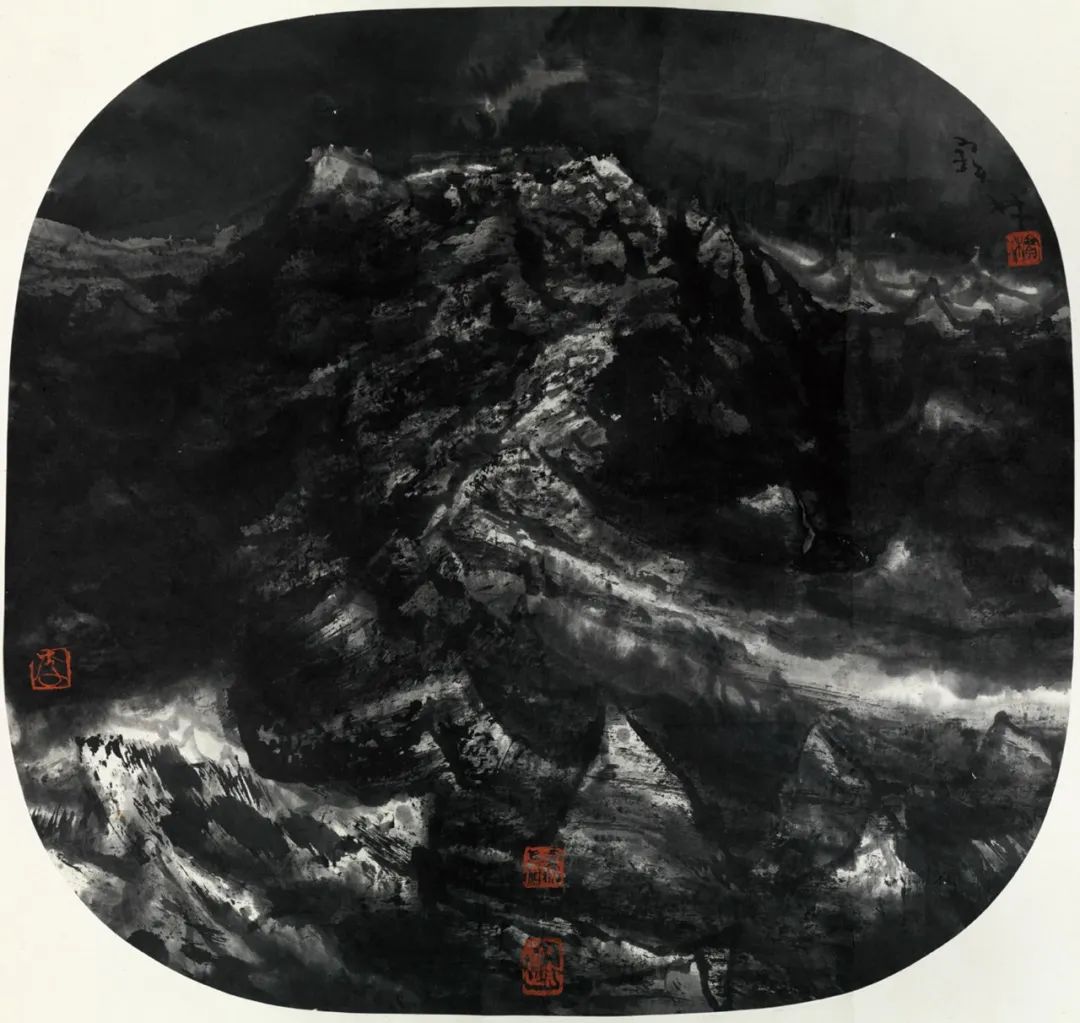

李宝林 远山的呼唤 117cm×123cm 2001年

浑茫雄健的家山意象

Imagery of the Home Mountains in a Vast and Robust Environment

自古以来,中国传统山水画的传承路径主要分为两条,一条是师承于古人和师辈,一条是求索于自然造化。但从近现代中国山水画的发展来看,这两条路径应如何结合与交织成为山水画家共同应对的课题,尤其是在新中国成立以后,以中央美术学院和浙江美术学院(现中国美术学院)为代表的南北学院各自形成了独特的教学理念。20世纪50年代,中央美术学院中国画系的教学理念主张传统与现代、师古人与师造化以及“临摹、写生、创作”三位一体的体系,并且在这条脉络上涌现出众多画坛名家,而李宝林即其中一位十分具有代表性的艺术家,特别是在开拓中央美术学院中国画系的教学路径方面,他既是亲历者,也是建构者。

李宝林 惠女 90cm×55cm 1983年(北京市美术家协会收藏)

1958年,李宝林考入中央美术学院中国画系,直接受教于叶浅予、李可染、蒋兆和、李苦禅、刘凌沧、萧淑芳等诸位画坛大家。可想而知,作为一位从吉林四平走出的艺术学子,李宝林在中央美术学院受到的教化对其以后的发展形成了深远影响。毕业之后,他又从北国辗转至南疆,开启了在湛江南海舰队长达十余年的军旅生涯,直到40岁时返回北京工作。李宝林早年在祖国各地的一系列生活体验,给予了他丰富的经验积累与感受沉淀,而且在早期的写生与创作中体现出浓郁的地域文化和时代色彩。

综观李宝林的艺术创作,最为典型的特征是体现了“中西融合”的学院式教育理念。他不仅加强了中国传统绘画的表现力和承载力,而且将民族绘画的传统、地域山水的形貌和西方绘画的技法综合地呈现在作品中。因此,透过李宝林的绘画作品,一方面可以看到李可染等师辈画家对其艺术风格的直接影响,另一方面也体现着新中国成立以后第一代中国画传承者的艺术面貌。例如在早期作品《乐山大佛》(1985年)中,我们可以看到作者如何把自然景象的光影体积与以形写神的传统笔墨融为一体,以及如何将笔墨的氤氲气质与写实的造型刻画相互结合。包括在20世纪90年代初创作的《南海人家》《南海风》等系列作品,均是在不断地寻求和探索一种韵致节奏和自然图式。

李宝林 峰高图 173.5cm×92.5cm 2019年

直到20世纪90年代中后期,李宝林的艺术风格发生了一次重大的转变,主要集中在山水绘画的表现中进一步强化了形式构图的视觉冲击力,不仅在运笔用线上更加肯定与率直,而且在色墨结合以及块面塑造上逐渐确立了崭新的语言与格趣。而至60岁以后,李宝林的作品更加突出了黑白语言的对比张力,并强化了锥形山峰的方折形质。例如在作品《天山》中,山体的结构变化显现出雄健的笔力和峭拔的体貌,而在《西江的雪峰》《高原人家》《高山村寨》等一系列作品中,亦能看到李宝林以纵向的结构和横向的皴擦结合,形成了对于画面形式感、力度感以及自然场境的浑茫感和崇高感的着重强调。即便是在描绘江南古镇的题材中,仍然可以看到李宝林对李可染漓江山水绘画中有关秩序感、节奏感的汲取与发展,而且寄托着作为北派画家对于山石林立、峭壁层析等自然景观的认知与感受。

从李宝林山水画的笔墨技法来看,基于东北画家的自然体验与人文思考,他尤其重视山石的走势变化,特别是在树石法的表现上创立了自己的语言风格,并且在山体的线面结构上更加强调了自然造化以及山水光影带来的视觉变化。这既体现了笔墨皴擦与山石结构的关系,也彰显了他在不同尺幅山水创作中的深入思考与意匠智慧。可见,李宝林在笔墨运用上迈出了相当扎实的步履,形成了十分明确和肯定的北派山水风貌,这也使得我们在回望以李宝林为代表的“30后”老一辈画家群体时,可以清楚地体察到他们这一代画家在学院经历与时代体验之后作出的种种回应。

李宝林 西疆风骨图 217cm×234cm 2020年

李宝林的艺术足迹踏遍大江南北,用自己的真情实感尽情抒写着祖国的大好河山,而且以自东北到西北的奔走历程,展示着一位山水画家如何在自然变化之中确立出自己绘画面貌的艺术步履。正如李宝林自述中所说:“四十不惑开启军旅生涯,五十知天命来到中国画研究院,六十耳顺负责画院的创研工作,七十随心所欲而不逾矩。”直到今天已经85岁高龄的李宝林,仍然坚持在画学思考和风格变革的前沿,用创作实践传承着李可染在70岁时治印“白发学童”和“七十始知己无知”的苦学精神。

李宝林山水画风格的形成,是集现代学院教育、自然物象造化与个人风格气质三者合一的典型案例。总体来说,李宝林在师承与变革之中不断发现和塑造了中国北派山水的混沌粗粝与刚硬雄强,同时在各地采风、创作、思考的艺术跋涉中,建构了自身的艺术风神,这也正是其给予当代山水画坛的重要启示与贡献。

(文/于洋,中央美术学院科研处处长,教授、博士生导师。本文写于2020年)

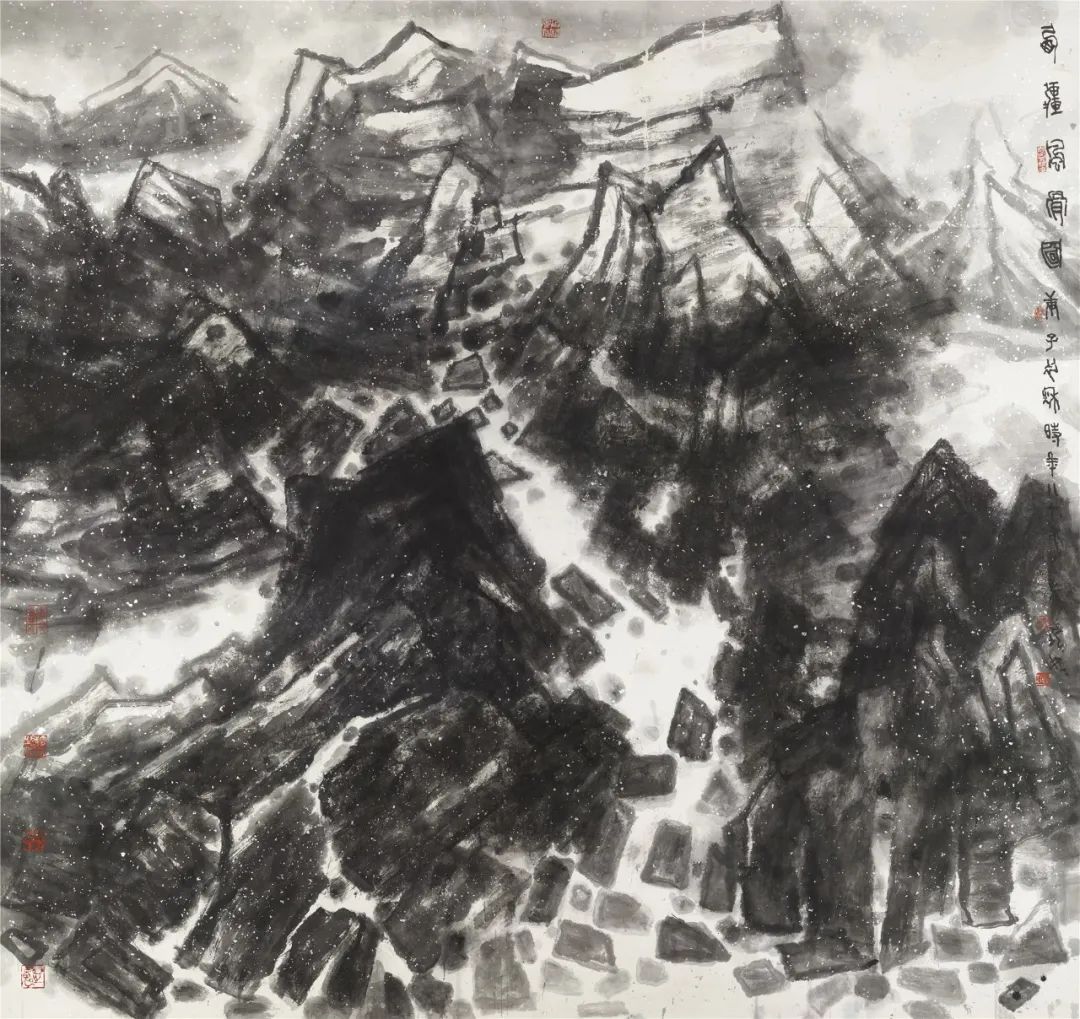

李宝林 山魂 62cm×65cm 1995年

安重深沉的金石画风

——再读李宝林的画

A Metal and Stone - like Serene and Profound Style

李宝林并不治印,却对金石篆刻如醉如痴。他说最让他心驰神往的艺术天地就是古碑古印古拓,那种斑驳、残损、厚拙和艰涩,最能激起他心灵的共鸣。

我们读李宝林的画,确有一种读碑的感觉,在我第一次较为仔细地看到他的一批国画原作时,这感觉异常强烈,所以,我给他写的第一篇画评,就是从这种金石感觉上把他的画分为“镂空型”与“厚抹型”两个大类。

李宝林 高原人家 180cm×96cm 2004年

所谓“镂空型”,是指他较早时期的风格,在这种风格的作品里,李宝林几乎完全以线造形,不管是山石、树木,还是房屋、船只,甚至是点景的人物和飞鸟,他都用线条画出轮廓,就像是镂空出来的。有趣的是,这种“镂空型”风格作品中的线条,形态上确实像是治印一样“镂”出来的,很像篆刻中的阳刻。这些线条刚劲、方拙、强悍、坚实、肯定、稳重、安泰、有力,铿锵有声。李宝林的恩师李可染先生晚年的线条是积点成线的金错刀笔意,所以如此,一是生理原因,手颤抖得厉害;二是美学上以齐白石治印时单刀硬冲的篆刻刀法为师,有意在纸上行笔时借鉴刻刀逆冲印石时那种艰涩行进的“犁”地的力度感。自从1942年看过齐白石的画后,李可染就一直把笔墨的金石味当作追求的美学目标,晚年因健康原因出现手颤,更是因势利导,发展出金错刀笔墨,把中国水墨的金石味推展到极端。这对李宝林的影响当然很直接。他很欣赏五代荆浩对中国书画线条的定义:“生死刚正谓之骨。”他也从老师的画中真切体会到了这一线条定义的精彩表达。说来也巧,或者是命运弄人,李宝林由于脑部疾患,中年以后也像老师一样双手发颤,严重程度远超乃师,作画时要用颤抖不是那么厉害的左手紧紧把住右手,待到颤抖的间隙立即在纸上画下一段线条。按理说,他的线条也应该像李可染那样,断断续续,积点成线,但奇怪的是他笔下的线条却相当完整,至少从形态上看还比较流畅,或者说很硬挺,只是在转折处我们细心体会,能看出某种控制与反控制的艰难搏斗。一股力量欲使线条脱轨,一股力量又拼命把线条拽入轨道,生与死在拔河。也许正是这样,李宝林的线条确实呈现出一种让人凛然肃然的英雄气质。他的线条是在克服了常人难以想象的困难之后所达到的另一种完美,这完美中有一种金属的品格,铿锵有力、生死刚正、坚毅庄严。

李宝林 大美天山 144cm×365cm 2014年

有了这条生死刚正的骨线,李宝林又发展出他的另一种风格,就是我所谓的“厚抹型”。“厚抹”来源于对老师李可染积墨的感悟。李可染的积墨不同于龚贤,乃在于“厚积”。作为李家山水的传人之一,李宝林如何既保持积墨之厚而又能别开生面呢?他也许是从海岛礁石的苍苔受到启发,也许是从摩崖碑拓的拓痕受到启发,于是他开始对墨与色进行语言实验,在积墨的底子上大胆地用乱笔皴擦的笔法,把焦墨、宿墨、残墨乃至石色颜料一层一层地“抹”上去,在某些局部造成油画的叠色效果。这种厚积墨加厚抹色的色墨法,通过乱笔纷披的笔法表达出来的风格,比李可染的墨玉般的晶莹润泽,显得苦涩粗粝,金石味更加浓厚,也更加苍茫。李可染是润厚,李宝林是苍厚。李可染是千百遍墨统统揉进纸里,故而润厚;李宝林是在揉进纸里的墨痕又抹上数层色墨,给人以触摸的质感,故而苍厚。

后来,李宝林开始统一他的“镂空型”和“厚抹型”两种风格,并在西北冰山雪峰意象的塑造中达到了高度统一。

李宝林 灵山古韵图 173.5cm×93cm 2018年

我们知道,西北连绵的冰山雪峰,是冰川塑造的杰作。冰川塑造这些山峰,用的也是冲挤法。可以这么形象地比喻,西北冰山雪峰是造化用冰川这把刻刀镂刻出来的,是地球地表面貌中最有金石味道的风景。李宝林在晚年发现这一山水意象并尽全力用笔墨去雕刻这一意象,并非纯属偶然,事实上,这是他生命之灵一辈子都在寻找的必然结果。在造化玩金石味最出彩最给力的地方,李宝林为他一生的绘画找到了一个归宿,一个由着他的生死刚正之线去镂刻去皴抹的山水胜场。对这种遇合,我只能说,一个在中国山水画上把金石味玩到极致的画家,终于在西北冰山雪峰中找到了造化的知音和同志,相看两不厌,拂纸动群山。

黄宾虹在谈到中国美术史时,曾提出过一个重要命题:道咸中兴。然而可惜的是,他的这一命题却没有得到美术史家的响应。黄宾虹的敏锐与美术史家的麻木,反映出对待中国文化出路与走向的两种态度和两种认识。我们知道,清代道光、咸丰年间,由于一批汉族士大夫通过镇压太平天国和捻军而获得对国家命运更大的支配权,从而以忧患意识发起了一场延续几十年的拯救中国的自强运动,政治上、经济上、军事上、文化上,都出现了短暂的中兴现象。反映在美术上,是碑学的兴起。碑学之兴,本是乾嘉学派考据之学的副产品,先是士人为考据的需要开始关注并搜罗地下出土的各种碑志,继而又发现各种佛教造像题记和摩崖刻石,并上溯钟鼎彝器上的铭文。在识读与考证其文义字义的同时,其书写风格也受到关注和摹仿。于是,一种与唐宋以来为适应科举考试而流行的柔媚书风完全不同的书风,带着其原始的创作力和强烈的生命力及生猛个性,闯入士人心目。这种景象,犹如文化输血,祖先的血液,就像婴儿的脐带血,其中的干细胞一下子就激活了中晚清业已衰败不堪的文化肌体,加上文化DNA属国文国种,于是,在几乎没有产生排异性和抗体的情况下,一种雄强刚健霸悍的金石风迅速在书画界弥漫开来,与政治、经济、军事和学术上的中兴气象相表里。书画艺术中的“道咸中兴”之势一直延展到清末和民间,并在书画领域涌现出一批大家。在某种意义上我们可以说,书画领域的“道咸中兴”也是一场中国的文艺复兴,通过对中古以前文化的再发现、再认识,并创造性地转化为新书风、新画风,从而把中华民族在蓬勃上升期大开大合的磅礴创造力隔代输入其衰疲而麻木的躯体,焕发出新的生机,应该说,这是另一条开拓与再造中国文化生命的途径,它不是外源性地以革命之法来彻底变革中国文化,而是内源性地以“干细胞疗法”重新激活中国文化的生命力。虽然从20世纪开始,这一条途径隐入潜流,但我们如果把赵之谦、何绍基、吴昌硕、康有为、黄宾虹、齐白石、于右任、潘天寿、李可染、张仃这些文化巨匠的身影连成一条星河,就会惊讶地发现,100多年来,近现代中国文化的星空,最亮的恒星居然还是在这一条“道咸中兴”开辟出来的途径上耕耘创作的金石派大师。从19世纪后期开始的这一中国式文艺复兴的势头是如此内敛而强劲,内在而韧性地循着自己的文化理想代代承传。生死刚正,廉顽励懦,积健为雄,浑厚华滋——这是黄宾虹对“道咸中兴”给予中国书画起死回生之效的美学憧憬,也可以看作他对一种再造新生的中国新文化的憧憬。

李宝林天山古韵图147cm×359cm2021年

从“道咸中兴”开始的这一中国文艺复兴,几乎成为最具使命感的中国书画家们自觉参与其中的文化接力赛。现在,李宝林接过了棒子,在他的感召下,一批中青年画家也跟了上来,组成了一支冲锋的团队。

于右任说过:“安重深沉是第一美质,定天下大难者,此人也。”由“道咸中兴”而兴起的金石书风和金石画风,是想通过美术教育和熏陶的方式,把安重深沉、刚健笃实的美质重新输入我们民族的肌体,从美感上树立起可定天下大难的人格基因,重塑阳刚的民族气象。有了这样的文化美质、艺术美质,中华民族才能自信、自尊、自强、自立。李宝林其人其画都具有这种安重深沉的美质,这种美质是一切大师(不管是政治家、军事家、企业家、学者和艺术家)的基本素质,我之所以一而再,再而三地撰文解读李宝林,就是因为我看到了在他身上和画中所具有的金石般坚毅浑厚的安重深沉的美质,这种美质的感染力持久而深沉。

(文/王鲁湘,中国国家画院美术理论专业委员会研究员、李可染画院理事长)

李宝林 傲立 71cm×71cm 2003年

虽不能至,心向往之

——七十将至,有感孔子“从心所欲不逾矩”之言

Aspire for a Metaphysics Level

今年我就七十岁了,我时常想起《论语·为政》中说的:

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

这段短短的话,是孔子对自己一生精神历程的自剖,表明了他在不同年龄段的追求及所达到的精神状态,对后世的读书人影响很大。中国读过些书的人,到了某个特定的年龄阶段,总不可避免地以此自问。30岁的时候,会问一句:而立了吗?40岁的时候会再问一句:是否还有很多疑惑?50岁的时候,是否变得达观,是否学会了尊重自然规律?60岁的时候,体力已经大不如前,开始注重修养,是不是已经进入宠辱不惊的阶段,无论别人说什么都能保持内心的平静?有幸活到70岁,自然要对照一下,看看自己离“从心所欲,不逾矩”有多远。

我是个以画画为生命的人,画画几乎是我的全部生活内容,每当思考孔子的这句话的时候,就会联系到自己的绘画生涯。眼下70岁了,正好借此机会对自己的人生做一次梳理。

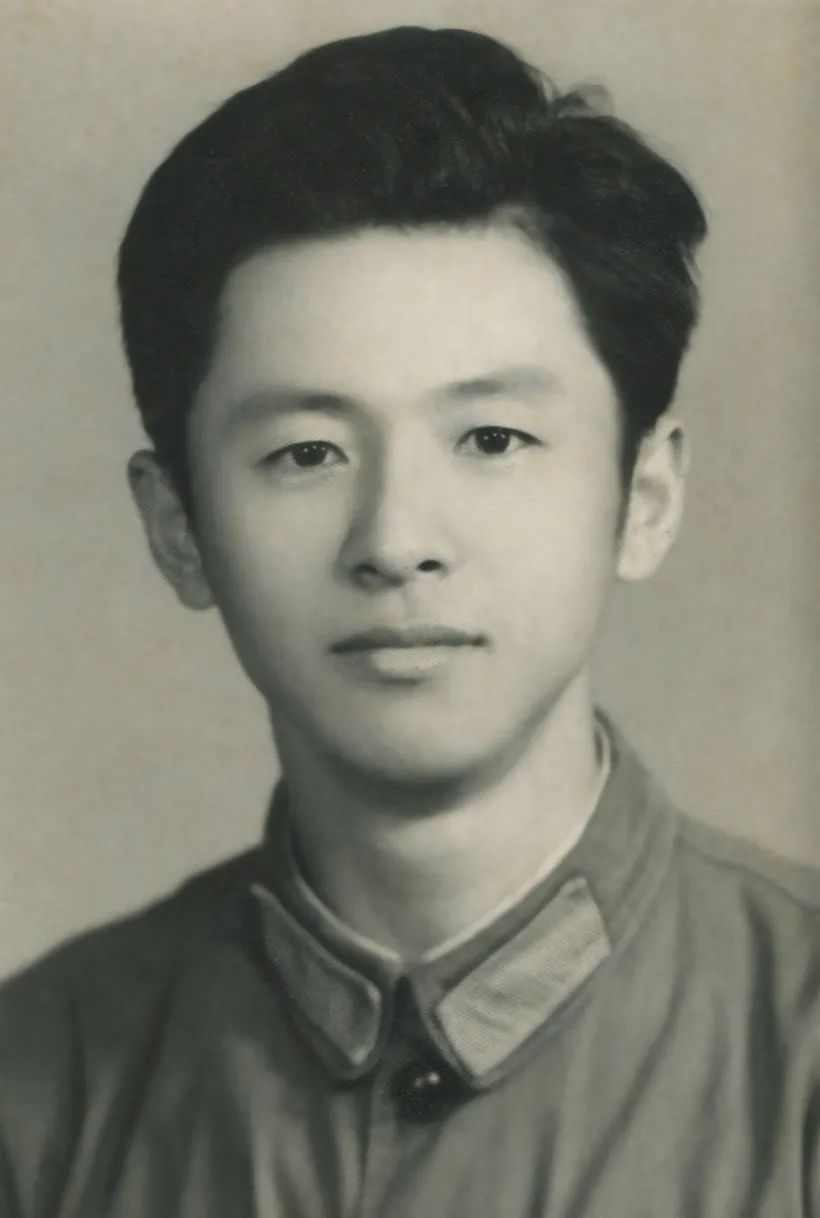

1965年在湛江

吾十有五而志于学

1951年我15岁,是初中生里聪明、老实又好学的好学生,成绩虽不说数一数二,但总在前五名之内。虽然没有经过正规的绘画教育,但天性热爱绘画,无论在什么场合,一看到画就走不动路了。16岁那年,同学的一本从《星火》杂志上剪下的俄罗斯“巡回展览画派”油画集看得我心潮澎湃、如痴如醉,内心萌发出强烈的愿望:我要当一名画家!我甚至把自己的名字改成李耶宾,希望自己将来能成为像列宾一样出色的画家。不久,美术界关于如何“改造”中国画的一场大辩论开始了。从此我这个少年的身上,又多了一份责任——种下以民族为己任,献身中国画事业的种子。

1967年与陈雅丹结婚合影

当时我的文化课成绩很好,牡丹江一中是省重点高中,从初中到高中我每学年都是三好学生。单就学业成绩论,上清华大学、北京大学都很有可能。高中要毕业了,家长希望我学理工科,将来当个工程师,我却执意报考了中央美术学院。在家人的期望和自己的理想之间,我选择了理想。这种选择,对一位青年来说,并不容易。

三十而立

接下来的十几年,我经历了人生中最关键的艺术学习的打基础阶段:1958年考上中央美院后,我有幸师从李可染、叶浅予、蒋兆和、李苦禅等先生,就像一块干海绵被投入大海,尽情吸收着水分。这个阶段无论从中国画技法的研习,还是对博大精深的中华文化的认识、研究,都为我一生艺术事业的发展打下了坚实的基础。我成为一名品学兼优的好学生,1962年我以北京大学生代表和北京市学联副主席的身份,被邀请参加了国庆节天安门观礼。人生就像在做选择题,临毕业了,我又一次面临选择:当北京画院与海军南海舰队同时来要我的时候,是留在北京还是到艰苦的地方去锻炼自己?我选择了后者,成为南海舰队的一名军人。从北国到南疆,从学生到一名军人,使我经历了艰苦而全新的生活。30岁时,我是一名海军美术创作人员,大海净化了我的灵魂,也使我得以成长,事业人生的道路基本上确立了方向,说三十而立,也不算错。那时毕竟年轻,虽然朦胧中觉得自己要画一辈子画,但处在当时特殊的年代,对未来、对事业,内心深处又总感到有些迷茫。

1985年,与老师叶浅予在全国第四届美术家代表大会上合影

四十而不惑

40岁的时候,我调回北京,参与了海军的一系列创作组织活动,开创了海军《万里海疆》画展,使海军美术工作进入了一个繁荣发展的局面。同时我还先后创作出《战台风》《政委》《第一封家书》《誓言》等一系列反映海军生活的作品;参加了总政军史画的创作,在《大会师》中塑造了赤卫队员、老红军、小号兵、炊事员、伤员等百余位人物形象。这幅作品在当时是成功之作,得到了全军乃至社会各界的广泛肯定,我感到自己少年时代立志追求的——做一名厚重的有历史感、使命感的画家的梦想正在实现。我成为一名在全军、全国有一定影响的军旅画家。

五十而知天命

1990年,中国画研究院(现为中国国家画院)表示很需要我这样的人,希望我能调到研究院工作。有朋友劝道:“五十而知天命,你现在都54岁了,在部队已经是师级干部,部队的条件与待遇都比地方好,何必再回到地方工作呢?一动不如一静,在部队待到退休,要稳妥得多。”可是,我的理解和别人不一样。五十而知天命,并非指完全消极地顺应环境,而是根据自己的内心追求,发现自己、把握自己,知道自己该做什么。

1987年,给老师李可染拜年

可染先生的离去,让我感触良多,先生一生的使命感和奉献精神,深深触动了我。我想,在专业的中国画研究院这样的氛围中,更能静下心来研究中国画,思考中国画的艺术规律和自己所走过的艺术道路。就艺术生命而言,五十而知天命,所谓天命,就是指自然规律、艺术规律。54岁,是应该慢慢明确创作方向与艺术风格的阶段了。

1982年,与老师蒋兆和合影

回过头去看,我认为这个选择没有错。在中国画研究院,我静下心来解剖自己,深切感到自己在做学问上深度不够,通过读书、寻师访友补了些课。同时顺应规律,结合自己的特点在创作方面做了大胆的调整,中止了从事20多年的人物画创作,转向自己内心真正钟爱的山水画。

1993年11月,在叶浅予师生画展上

(前排左起陈沛、李宝林、张仃、华君武、邹佩珠、何海霞)

六十而耳顺

在中国画研究院工作期间,我曾负责院里的创作研究工作,协调各种工作关系,工作难免不尽如人意。我总是用“岂能尽如人意,但求无愧于心”来安慰自己,用“尽心尽力,顺其自然”来提醒自己。无论好话、坏话都认真倾听,尽量包容、理解;无论顺境还是逆境,都保持好的心态,始终不忘自己的目标和使命。

1996年8月,李可染夫人邹佩珠先生与李苦禅夫人李慧文先生参观李宝林甲子画展

六十而耳顺,讲的是修养,是指一个人的修养提高到了一个境界。这种修养和包容,不是指一个人没有原则、喜好、脾气,装糊涂当好好先生,而是指一个人已经有了明确的是非对错观,有了明确的大方向、使命感,不再受一时褒贬所左右,不被一时的荣辱所影响。五代荆浩说:“生死刚正谓之骨。”骨,在绘画上指用笔强健富有张力;在做人上,指人格刚直不阿,不论生死皆能坚守内心信念的节操。这正是我的信念。

李宝林 灵光 65cm×68cm 1995年

2006年10月,大山回响——李宝林师生画展在中国美术馆开幕

2008年,中国美术家协会河山画会新老会员见面会

七十而从心所欲,不逾矩

在70岁之前,我以极大的毅力和胆魄做了两次脑定位手术,解决了困扰我多年的双手震颤的疾病,以一种新的身体状态和心理状态迎接我的老年生活。今年我70岁了,一般说来,可谓日近黄昏、垂垂老矣,但我对此没有丝毫的伤感。不同的年龄段,人应该用不同的境界去要求自己。“子在川上曰:‘逝者如斯夫。’”讲的是岁月的流逝就像那大江东去一泻千里,一种非常豪迈、通达的气概。那过去的岁月已经过去了,如何在做人上、绘画上,真正做到“从心所欲,不逾矩”,是很有意义的问题,我认为要“虽不能至,然心向往之”(语出《孔子世家·史记》)。

2016年,远山呼唤——李宝林八十艺术展

在做人上,我自信已经有了明确的是非对错观,做人的原则、底线早就牢不可破,并融化在生活的细节中。一举一动,不违背自己的良心,不违背做人的道理,对自己就像呼吸一样自然无碍了,说声“从心所欲,不逾矩”还是有几分底气的。

在做学问尤其是绘画上,我却不敢说这样的话。李可染老师在70岁的时候曾经刻过一方印:“白发学童”,又说过“七十始知己无知”。而黄宾虹老先生,70岁还曾入蜀山,习宋画,并慢慢领悟到“黑密厚重”的佳处。他80多岁回忆蜀游,还说自己那时才懂得“知白守黑”的道理。

2020年全家福

在绘画上做到从心所欲——看似无法——却不逾矩——法就在其中。这种境界非下苦功夫、花大力气、勤于思、有大智慧者,不能至也。我这个人不算很聪明,反应一向比人慢半拍,实不敢拿自己和两位老先生相比。然而,滴水穿石,天道酬勤,艺术的自由王国之门,从来都是敞开的,就看一个人能不能坚持走下去。我自问几十年下来,人还算刻苦,也肯用功学习,对艺术的态度是真诚的。真心希望能在70岁后,还有福气与心力当一名白发学童,多读点书,多动点脑筋,多走点地方,由师法前人至师法自然,在有生之年,可以达到那种既保持内心的高度自由,又顺应规律,不求成法而法在其中,“臻于无法有法,乱而不乱,不齐之齐,不似之似,出神入化之境”。

回到文首《论语·为政》中的这段话,有人说它概括了孔子亦师亦学的一生,表明教育是一个自我实现的无尽过程。此言甚合吾心,故可借用孔子的另一句话做结:“女奚不曰,其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”

(文/李宝林 本文写于2006年8月)

李宝林 闽海石城 130cm×267cm 1983年

李宝林 关山雪霁图 253cm×144.5cm 2013—2015年

(来源:中国美术报)

画家简介

李宝林,中国美术家协会河山画会名誉会长,国家一级美术师,中国国家画院院务委员、中国画学会副会长、李可染画院名誉院长、李可染艺术基金会名誉副理事长、中国人民大学画院院长。