这是第一次出远门去山区写生(1978.10),而且是去沂蒙山。沂蒙山因了少时的红色教育在心中有一个浓重的红色投影,那不是一座普通的山,是和中国革命的胜利、和今天的幸福生活紧密相连的圣山;至少,山东人对沂蒙山的讴歌至今不衰。车出济南市,外面的景已经通透起来,近景中景远景拉开了距离,近景有田有地,中景有柿子树山楂树,远景是推过去的青黛色的山。车转过弯弯的山路,翻过一道山梁(这道山梁后来走过很多回,再后来去蒙阴,没有了),才行到平坦的公路。

至蒙阴县城住一晚。那时下乡都自带被褥,带队的段谷风老师认识县文化馆老师王玉才,人家找几个房子临时安置我们一宿,第二天,垛庄公社青石峪大队派两辆拖拉机接我们向蒙山深处驶去。记得乔振霞同学坐前面一台拖拉机,她的嘴边生疮,用碘酒各点在两个嘴角的疮口上,远看,就像在“撇嘴”的样子,滑稽又漂亮。大家看着两边的景色渐渐有了很多变化,都很激动,董国强同学指着山脚的一种树兴奋地问段老师,那树是夹叶树还是点叶树?段老师说,你想夹就夹,想点就点。

中专的最后一年已经尝试着分国画、油画专业了,我们国画住青石峪,油画住东边的桑园。到青石峪时已过晌午,午饭没吃,晚饭还早,书记炒一大簸箕花生,嗑着吃了,权作充饥。那时还是生产队年代,人家把我们安置在一个山梁上的空屋里,用草打地铺,铺上席子就成了大通铺;女生单住大队部一个小屋。大队派一个女社员给我们做饭。吃饭自己去河沟里挑水。每天洗刷也到两洼人家之间的河沟里,那里整天淌着清澈的水,十月的天气,山水已经很凉了,洗手洗脸乍得生疼,能凉到骨头里。

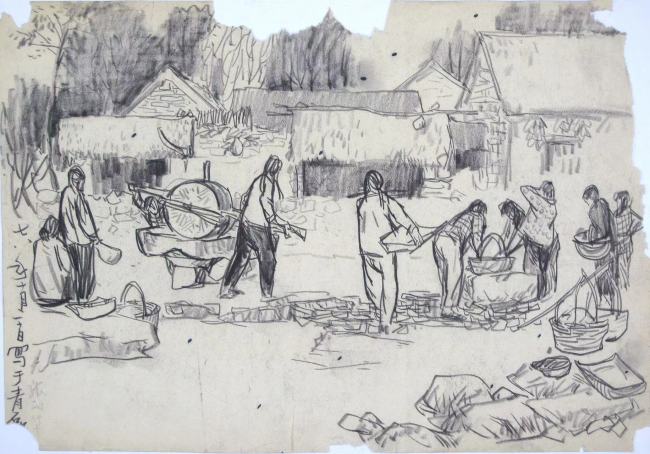

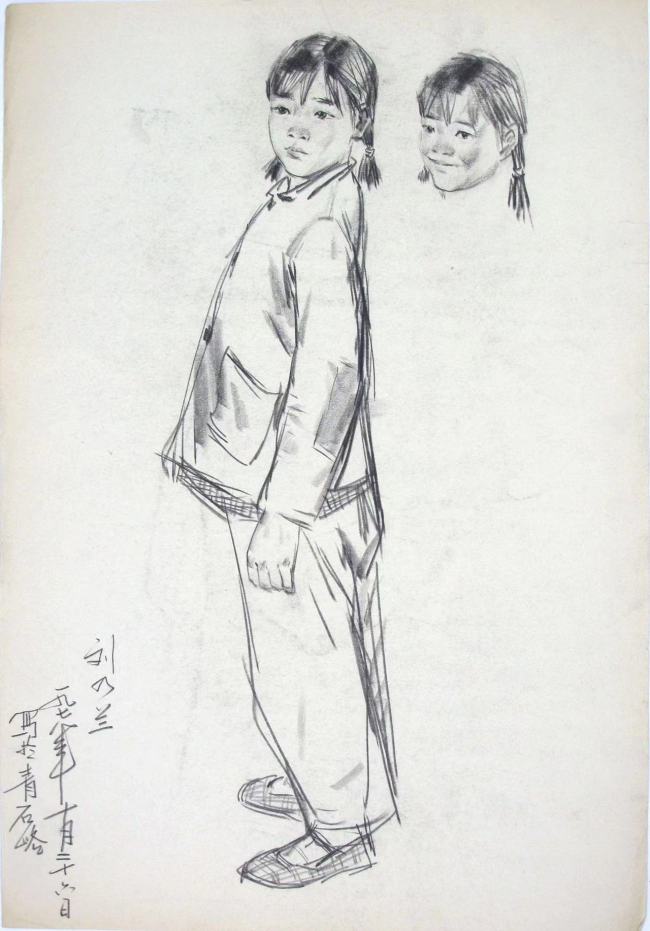

第一次入深山,我对什么都感到新奇,墙、路、山、房子、树、碾子、村民,不时以画画的眼光看待这一切。房子无章法,顺山势而建,靠低处平坦地,房子全用石头建成,屋顶为草苫,两房山脊以大片薄薄的方石头压住。主要街巷房子有行有垅,可以走车。树多果蔬,栗子、山楂、柿子,少量苹果、梨树。村民很朴实,妇女们鬓边一缕头发垂下,是那种旧时偏远山区的装扮遗风,很有风韵。他们称年轻的姑娘仍叫“识字班”,我们的两个女生都被叫做“识字班”,这是抗战时候的称呼!西边就是蒙山,每天清晨的光照上,泛着青紫色,画油画的高振远同学特意从桑园翻过山来住一宿,要在早上画一画蒙山的外光。这里的山真的很好看,如果今天再去,一定要画一画。我们那时只会画速写,没有谁想起要画一画国画山水。速写多描向人,都觉得人物最难,瞧不起山水花鸟画。

全村刘姓者很多。晚上,他们集中在大队部开会,黑影憧憧里,许多人挤在一起,嘴上一明一灭吸着自制的土烟。我们也参加了会,村支书表示欢迎我们的到来,那是“同吃同住同劳动”的年代,思想上与贫下中农很接近。会后分派了一下体验生活的任务,我和张德刚同学去“愚公队”。

这是一些老人,年龄多在六七十岁,他们每天在村南边一处高高的山梁上打石头砌梯田。大队里没给他们任务,干多少随意。我和张德刚每天爬上山来与他们攀谈,打石头时我们在边上画速写,也帮着搬石头垒田堰,待最后总结的时候,“愚公队”的老头们都给我们添好话,说这两个学生每天来到,都是先干活。他们自己带着水壶烧水,带着当地炒制的粗茶,有时,老人们也带来花生、栗子烧给我们吃。

总不能只画老头,后来,我们就到处乱串,去画别的去了。我和小学老师刘乃健熟悉起来,可以在他学校里画一些小孩的速写。有时上课,我坐在后排的座位上画孩子;体育课时,他能叫上一两个孩子到办公室来给我做模特。每周一个下午是劳动课,孩子们带着小镢头、提着提篮或书包,到山上指定的地里去倒花生:大片花生刨完后,可以再刨一遍,以收拢遗漏的少量果子;收得的花生集中堆在办公室里,算是给学校一点勤工俭学的意思。这时,我会跟着学生们跑上山去,画他们干活的动态速写,现在翻检那时候的写生,也真画了不少好画。

那时的饭可能不咋的,但新鲜,每天,段老师嫌没味,拿铁勺子在油缸里舀一些油,抓上一把辣椒,放在火上烧,自己炸辣椒油拌饭吃。倒出辣椒油,勺子却没人管,只顾黑着插进黏粥锅里,任漂着黑黑的碳灰。晚上,段老师也和我们一样睡在地铺上。段老师会讲故事,他讲过一个“聊斋”,我后来看蒲松龄小说全集竟没找到。每隔几天,段老师要翻过几道山梁,去东边油画几个同学那里看一看,那时没有电话,有时去了住一晚,我们这边也猜不透情况。抽一天时间,我们也去了一趟桑园,几个山头爬过,直走得满身大汗,觉得段老师真不简单,五十多的人了啊!那时候老师很负责任。

有一天,在鲁西南驻村“学大寨”的岳海波老师来看大家,看了看我们的速写,说都不完整,也太潦草,唯李明晋同学一张“草”还可以;那是一张接近线描的写生。岳老师还给我们看了他在路上画的速写,有一张是山梁下一个破房子,真的已经很“像画”了,我们的还是“草稿”。从那以后,我们的速写渐渐精细了一些。几天后,岳老师返回,又带领着鲁西南的农民学大寨去了。

一天晚上,段老师让我们和社员们一起去后山收地瓜,月光下,山影黑黢黢,山路白獠獠的,走起来竟不觉得坎坷。同学们都被撒开帮老乡们干活,谁也不知道谁在哪里。忘记是帮谁家收了,我帮他们装满几条麻袋后,那老乡指着他的女人对我说,你跟着她走吧。我跟着那个女人向山下走来,那女人扛了一肩的地瓜蔓,我要接过来,她不肯,只得有时帮她抬一抬。我们顺着陡峭的石阶下来,那女人回了家。到大队部后我才知道,所有的人都早已回来了睡下了。

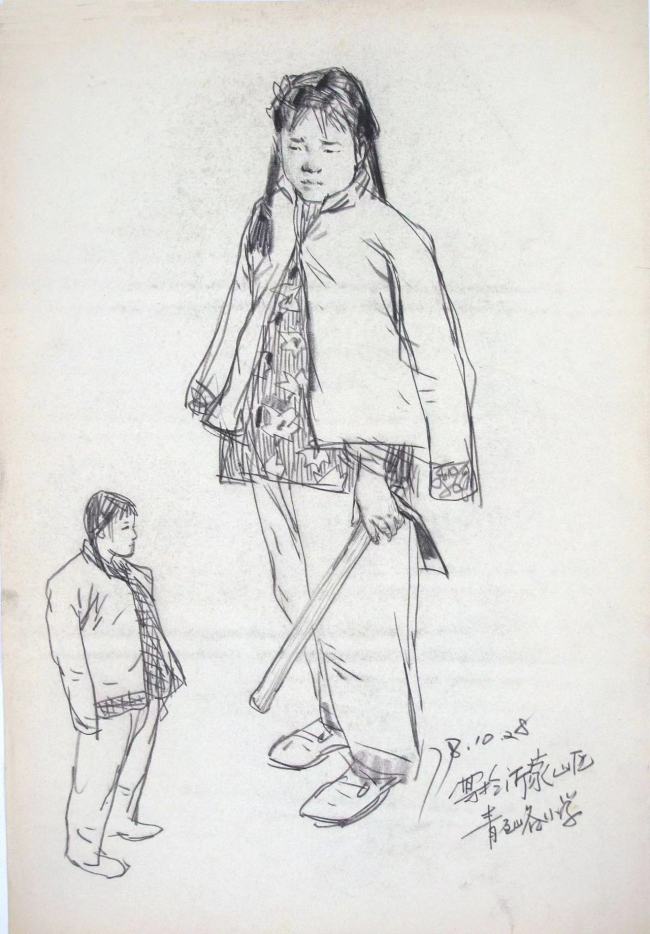

和老乡们渐渐熟了,画人像变得很容易,村里人都知道来了一帮画画的,很多人给我们当过模特。

天渐渐冷了,大通铺不能再住人,大队部要改做他用,我们被分散到另一些地方居住。我和张志民同学分到了大队托儿所里。这也是我常来写生的地方,两个“阿姨”,一个叫刘乃桂,一个叫刘乃花,都很漂亮,她们不断给我们做模特。

托儿所西邻有姐妹俩,姐姐叫刘乃兰,妹妹小名叫小拔拔,生得清纯漂亮,也常常是速写的模特儿。

村中有个大眼睛、鼻子下常挂两溜鼻涕的女孩,叫“小二”,跟王晓晖同学要好,“姑姑,姑姑”地叫着,黏在她的身旁,跟亲的似的;写生时王晓晖随笔稍微一勾,就是一幅活脱脱的“小二”。

晚上,我和张志民挤在床上,互相把冰凉的手电筒放在对方被窝里凉对方。

我们的创作草图要在乡下定下来。我的草图得自小学的“体验”:每天早上,孩子们从山沟山梁上汇拢到小学校,还没开门时,他们嘁嘁喳喳地挤在教室外的台阶上写作业,也玩“挤油油”的游戏,打闹着取暖。老师到后,打开教室,才麻雀似地轰到教室里。教室门窗透风撒气,一律土桌子土凳子,土桌做成两层,桌匣里放着一些石头子儿,一上算术课,孩子们把石子抓出来,老师说计算的题,大家都在桌子上数石头子儿,全班稀里哗啦地响。我感到很新鲜,他们用这个代替算盘珠,实际上是代替了“数指头”,这不一定是个好办法。孩子们指望数数,脑子里没有形象计算影像,没有心算能力的训练和记忆。我从小就是掰着手指头算数的,算成了一个美术生。这个,我不管了,或管不了了,只在那里画我的速写。

一天早自习课上,一个孩子迟到了,怯生生地在门口喊“报告”,女孩班长让他进来,他扭捏着坐下,那班长好像剜了他一眼;没有指责,孩子已经自责了。一天,我在办公室按那个还出动静的脚踏风琴,刘老师把一个孩子叫了进来,开始批评他,孩子羞愧极了,声音像蚊子一样,嘤嘤地辩解。我赶紧拿过速写本写生。刘老师见我在画他,又把孩子几天前的“劣迹”倒腾出来一件件地数落着“清算”,时间稍久,那孩子身子扭成了一个麻花;直到画完三个角度,把孩子“剋”哭了才放他走,现在想想,怪对不住那孩子的。我的画把孩子们的自习和迟到结合在了一起,让一个“厉害”的班长“剋”那个孩子,还布置了一个石桌、石凳和丝瓜架的环境。那时候创作很难,我们被教育得每天挖空心思地在生活中“找”创作题材,以小见大,以一个瞬间暗示一个有“意义”的过程,偶有一点构思灵光闪现,老师和学生都很高兴。

时间过了大半时,我牙疼起来,那时十九岁出头吧,是左右智齿向外拱。刘乃健老师介绍我去大队卫生所打针。那“赤脚医生”也会做主,给我做皮试实验,打青霉素针消炎消毒。打一天针后,第二天我忙着上山画画,第三天再去,他说,你要是连打两天就好了!打针后果然有所缓解。

路上遇到一个木讷的农民,说服他坐下来画了张速写,画的时候,他反复嘟哝:“不画了吧。”我安慰他,快画完了,画吧。事后刘老师见到这张速写差点给我撕了:“你画他做啥!”“咋啦?”“他是一个富农!”看来我画得很“像”。鉴于画了一个“低眉顺眼”的老农形象,我没舍得撕。我想,这么个穷山村还“称”个富农!

“愚公队”的老头给我们讲了一个当地的“民间故事”,说有个山的石头上有一个巨大的脚窝,传说是个“大仙”一脚踹的,“一脚踹了个石密洼,一脚蹬了个什么泉”。打听到这个“脚窝”的位置,有一天我们带了干粮和水,约了油画的同学一起去了。顺着一个大水库走了一大圈,到得水库西北角一处凸起的小山上,几个人真的登山去找那个叫“石密洼”的山洞:洞起初很大,越往里走越狭促,再伏着身子向里探,空气很凉,没有光线进来,用手电筒照,除了横七竖八的石头,像是到了一个什么怪兽的咽喉处,并没见什么东西。手电筒灭后,里面隐约透出一点微光,几个人悻悻地回来了。在那个山村(忘记村名),有个孩子见我们吃带来的饭,对张志民说,你吃煎饼吗?张志民说,吃啊,没有啊,馋得慌啊!那孩子跑回家去,不一会拿来一个煎饼大卷,里面卷了大葱和面酱。

我和张志民开始翻山越岭,跑远路画别的村庄。一天,去了西边一个村子,走下山坡,远远看见一群人休息在那里,见我们走来,全都齐刷刷地看着我们。张志民说,咱们摔一个跟头怎么样?我没明白过来,他先把自己“摔”倒了;下山后,和那帮村民们开始有了“跟头”的话题。给那帮社员们说,我们是来画画的,住在青石峪,是来表现咱们沂蒙山区农民的。村民们很友好地看我们画速写,其中有个人无不自豪,说:“浙江美术学院的顾老师画过我!”这令我们吃惊,顾老师是当时有名的顾生岳,只要是画画的,画过几张速写的,没有不知道顾生岳的,是那时高山仰止般的人物。那么说这里曾来过浙江美院的老师和学生了,也让我们明白,顾老师的速写为什么能画得那么好了。

一天晚上,去刘老师家闲谈,没点灯,聊半天送我出来,才发现自己坐在了盛着地瓜的干粮垫子上:我说这么软和!他是约我去他家中吃地瓜的,找了半天没找到,说也许都吃光了。

山顶有一处茶场,生长一种当地“土茶”,他们自己炒,我见一些社员围在一口大锅旁,看一位有经验的老者用手翻锅里那些茶叶,不多时,说,出锅,就有人拿笤帚扫出来晾着。买了一点带给爸爸尝了尝,一种很怪的味道,叫“傲”。茶场门前的对联很好:“虽无扬子江中水,却有蒙山顶上茶”。这是借的,蒙山是四川雅安的蒙山,那是出产名茶的地方,但你不觉得借得很好吗!

有个叫刘乃厚的汉子,一天从南山下来,给了我几颗“金刚石”,真的是一种天然的六棱体的结晶石头,有的还发着紫光;说南边有个山叫“金刚岭”,有些石缝里出这种石头,不是很名贵,也能卖些钱。有天我和张德刚去了南山,找了半天什么也没找到。回来时段老师打趣道:“德刚,你‘得’了多少‘刚’?”刘乃厚给我的那几颗石头至今藏在我的书橱中。

段老师答应给大队画一张青石峪“远景规划图”,草图大致勾画后,几个人都不管了,只好由我留在家中画完。我遵循着写实意义的真实山形地形,为青石峪布置着马路、村舍、水库、果园、梯田,公路上跑着拖拉机和汽车,山顶上有高压线,山坡上有开花的果树,梯田间有红旗、抽水机和“农业学大寨”的标语,有劳作的人群,水库中行驶着小船。“规划图”用水粉画颜料画成,后来不知道怎么样了(这张画如能找到,我一定收藏起来),更不知道我帮他们规划的远景实现了没有。

大队部门前有一棵柿子树,来时红叶掩映,走时全落光,只剩下红橙橙的柿子挂在枝头,像吊了一树透明的红灯笼,在瓦蓝的蓝天映衬下格外鲜亮。霜降了,可还是不能吃。一天,张志民不知从哪弄来两个柿子,自己先啃一个,说:真甜真好吃啊!我接过另一个也“咬”了一口,面现痛苦:“这么涩!”他笑了:“哈哈,我没吃!”我把柿子亮给他:我也没吃。他的笑容登时冻住了:“嗯?”这个故事由我们两人传出,在同行间传了很久。

创作只是草图,速写画了一大摞。要离开了,大队仍用拖拉机送到县城。转过一个山坡,见山顶上支书的老婆正在搂栗子树叶,望见我们走,不由自主地伸手打招呼,她想像城里人那样举手和我们再见,但终究没举起手来,那手只在胸前不自然地挥了挥,又不自然地去拢那垂下来的发髫。说不出什么感觉,那姿态我永远也忘不了。

到县城仍宿一晚,当天,我们去爬了孟良崮。那时的“崮”不像后来这么有名,就是放在野坡里一处普通的山。那个张灵甫的“洞”也找到了,角落里有些大小便,再无别的标识。山顶有一种灌木棵,类似榆树,枝条旁衍生出一排“翅膀”,当是到达一定海拔后植物的一种本能反应。采了一些回来,带给段老师,老人家喜欢得不得了,一直插在案头的花瓶里。

下乡确实改变了一些思想,在山里生活上一段时间,将儿时对大山的想象和向往圆了一回。沂蒙山人终是质朴善良的,明白了为什么单单在这里会出现这样一种浓酽的红色情结。

到一个村子,应该熟悉村民的一切关系,走遍村子周边一切能走到的地方,脑子中建立起立体的人际关系和环境概念,日后创作,无论图像的文字的,总会从储存中调出来帮忙。

下乡写生,在低年级应该多画速写,画人画景,如果会一点水墨当然收获更多。面对实景真人的写生,是最接地气的,带着泥土的味道,比课堂上的化装人物要强得多。

速写最好要靠上一种风格,凭自己胡碰瞎撞终也找不到合适的路径。

速写应力求完整,求完整的心态下,才可画得认真,包括取景,自己喜欢才能认真画下去,仅仅是符号式地划拉几笔没什么用处。

多画构图性速写,从实景中发现构图,提炼笔法。后来我带学生下乡,因为方便了照相,许多能力都退化了。

山水,平民化的山水更好看,无论对人物画还是山水、花鸟画,能画好这样的山水才是大家。这其中有很多难题是古人从未接触到的课题,比如不是任何皴法的山石,不像任何画谱中的树木,站在固定位置观照的山水布局(与古人的布陈置势大异其趣了),山水环境中的果树、庄稼、村舍、人,解决这些,这比概念化地重复古人符号,臆造自家笔墨难度大得多。这可能是我以后写生时更多思考和尝试的课题。

回来搜寻一些记忆,攒成一篇小说《沂蒙山的孩子》,后来用作“脚本”自编自画,画成连环画。

(文/张丽华)

画家简介

张丽华,山东艺术学院教授,硕士生导师。中国美术家协会会员,山东美术家协会会员,山东省连环画研究会会员,山东画院院聘画师。中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏,四回举办《灼灼其华——张丽华人物画研究展》。泉城路《老残听曲》等壁画、雕塑设计稿多种。论文80余篇发表于国家级专业报刊;由人民美术出版社等出版画集、专著48种。