在中国山水画史上,南北风格可谓泾渭分明。北派山水呈现出雄奇峻阔的高远之境与南派山水水烟飘渺的平远之境,共同呈现了中国山水画发展进程中两种不同的图式、观念与趣味。茹峰是地道的江南人,一生生活、求学、工作的地方不外乎杭州、苏州两地,因此他的山水画所呈现出的是典型的南派文人山水的古典意境。

大量的画论文献表明,艺术家在面对关于师造化、师古人还是师心的问题时,宋以前和元明以后似乎是不同的。宋代以前的画家和画论家更加认为应该师法造化及心,而元明尤其是明清之后更加强调师古人乃与心会。然而时至今日,对于如何处理丰厚的传统资源,成为了摆在许多中国画家们面前的一道难题。当我们都认为中国画要冲破藩篱创新时,或者认为中国画要更加深入传统时,我们似乎忘记了范宽所言,“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。吾与其师于物者,未若师诸心”。师心,通过作品表达内心之情,才应该是画家的真实之所需,也是艺术的灵魂之所在。

事实上,茹峰的山水画从最早重彩的江南水乡系列,到前些年的以师法两宋山水气象的北派雄浑之作,再到如今取法明清笔意的小幅转型,其实体现出的就是一位艺术家在不断探求适合自我的创作之路。按照范宽之言,这也是通过师古、师物进而寻求师心的过程。而从心理学的角度来说,就是艺术家在寻找内心关照与情感表达方式的不断尝试。正如奥地利艺术心理学先驱恩斯特·克里斯所指出的那样:“艺术不是产生于空旷之地,没有一位艺术家跟前人和模特儿无关,艺术家跟哲学家和科学家一样,都是某个特定传统的一部分。”

至于为什么舍宋元而追明清,茹峰有一段很切实的解释:“我毕竟是在苏州长大的,苏州文化的巅峰也就是明清时期。从'吴门四家'到'四王',都是在苏州这一片。宋代山水,大多出在北方。范宽、李唐都是北方人。我不是那里的人,从心境上讲本来就有差异。我不是在那种高山下长大的,我看到的山是丘陵。从文化和体验的角度来说,跟我更融洽的必然还是明清山水。”

这种因情造境,因心造境的创作模式,恰恰是山水画最重要的价值所在。中国画的基本材料是水墨和宣纸,这决定了在传达写实、肖像记事的功能上,永远也达不到西方油画那样的功效。而在抒情达意,遣怀寄兴方面却可以发挥得淋漓尽致。因此我们看到,人物画在宋代就急剧衰落了,花鸟画在元以后也衰落了,文人们唯独对山水画情有独钟,通过它来微妙地传达一种对天地、对自然、对人生的理想、心境和态度。所谓致虚极,守静笃,如此看来,茹峰的山水近作,并不只是对绘画本体语言的承袭与探索,更是在寻求能够更加契合心灵诉求的情感表达之路。

茹峰的近作,基本都是在仿古宣纸上创作的。泛黄的纸面上,笔法娴熟,墨气淋漓,气息纯正,再加上大段的古诗或画论题跋,整幅画面充满了浓郁的书卷气和古雅的文人气。看得出,对明清山水尤其是吴门画派以及董其昌、四王的研习,是他此次图式取法的重点。茹峰故意寻求一种对明清传统的最为纯正的“还原”,这种“还原”表面上是无我的,舍我的,但实际上也是画家在习古的过程中进行着重新的建构。用他自己的话说:“这是对古代文本有选择的解读……赵、董、王通过仿古的过程来阐发自己的思想而非一味复述古人的成就,他们所体现与表述的是一个理想境界,在我看来,重释古本的过程也就是意义产生的过程。”

其实,当第一次面对茹峰众多古风扑面的作品时,我就在思考它的当下意义。因为今天的艺术生态有着非常鲜明的价值导向,当我们都认为传统是一个不能谈,而创新是一个不需要谈的问题的时候。言下之意,我们已把传统看成了累赘和包袱,而倡导了革新的大旗。其实艺术本无关宏旨,“成教化,助人伦”的道德标杆,显然是古代文人们自我彪炳的拔高。艺术是典型的技近乎道,做得好了也不过是“小道”。通过手中的这枝画笔,画好自己的画,安慰自己的心灵,找到一条内心与外界通达的途径,对于一位画家来说,足够了。又何必刻意分辨他是传统的还是创新的呢。更何况,传统与创新本非截然对立的概念,而是相互寓于其中的。

(文/耿祥龙)

《保国寺》68cmx68cm

《保国寺》68cmx68cm

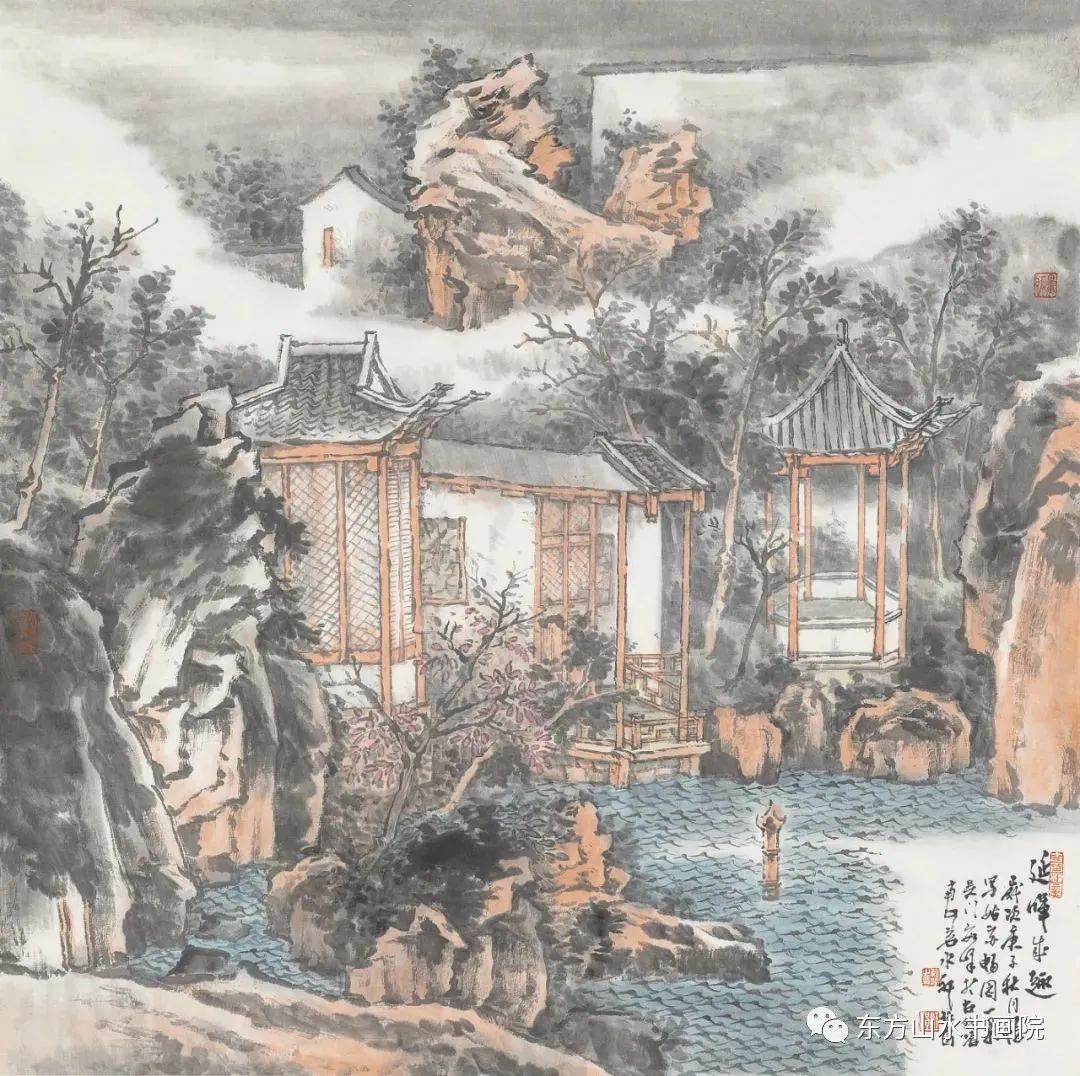

《延晖成趣图》68cmx68cm

《延晖成趣图》68cmx68cm

《高山仰止》 136cmx68cm

《高山仰止》 136cmx68cm

《绝壁幽谷图》 136cmx68cm

《绝壁幽谷图》 136cmx68cm

《岭上多白云》 136cmx68cm

《岭上多白云》 136cmx68cm

《秋山闲步》 136cmx68cm

《秋山闲步》 136cmx68cm

《山静溪声远》 136cmx68cm

《山静溪声远》 136cmx68cm

《溪山高远图》 136cmx68cm

《溪山高远图》 136cmx68cm

《深山秋望图》 136cmx68cm

《深山秋望图》 136cmx68cm

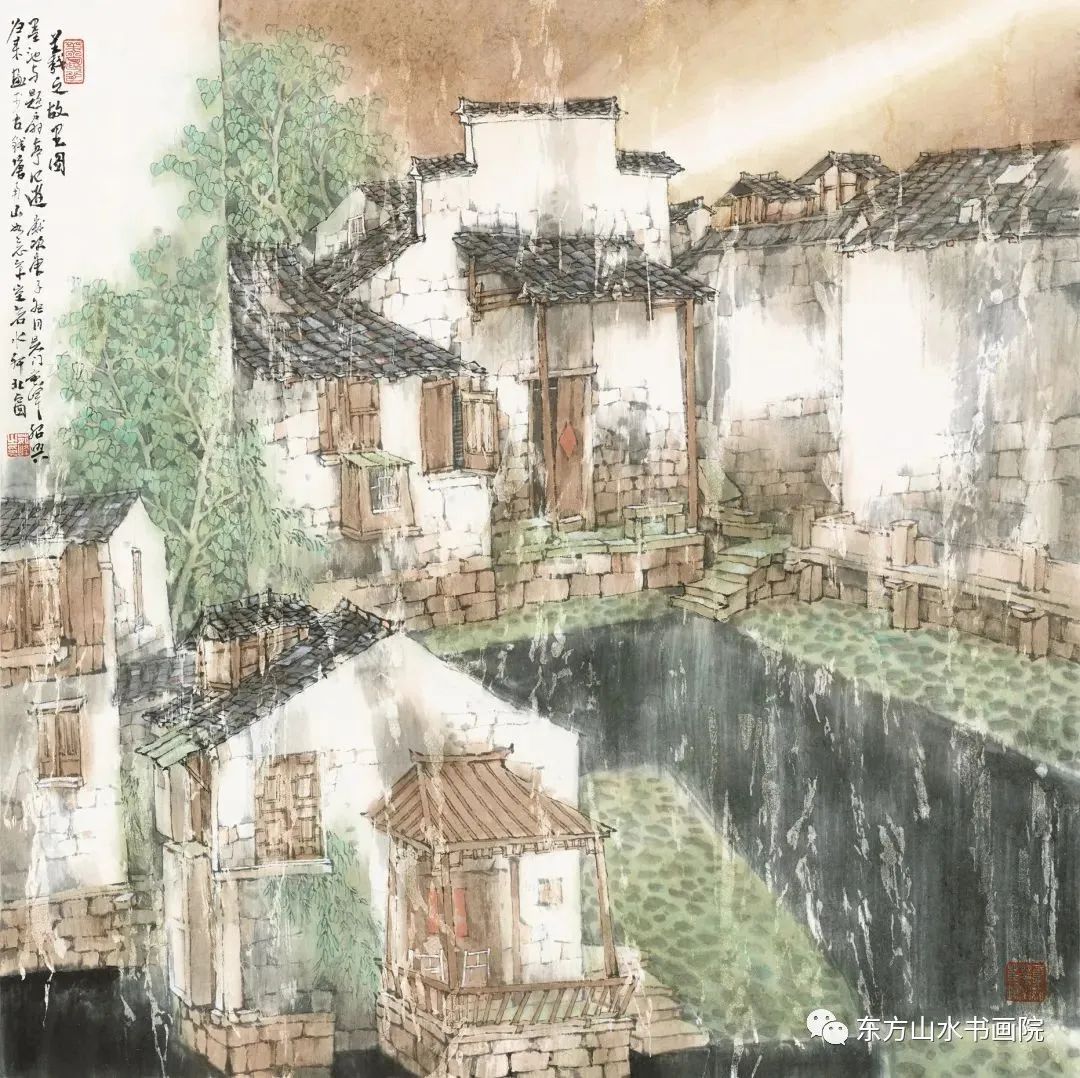

《羲之故里》 68cmx68cm

《羲之故里》 68cmx68cm

《青藤书屋》 68cmx68cm

《青藤书屋》 68cmx68cm

《寻秋》 50cmx38cm

《寻秋》 50cmx38cm

(来源:东方山水书画院)

茹峰,1963年生于苏州,1982年毕业于苏州工艺美术学院,1990年毕业于浙江美术学院中国画系,2003年入中国美术学院中国画系攻读博士学位。现为浙江画院党支部书记、院长,中国美术家协会理事,中国囯家画院研究员,浙江省美术家协会副主席,浙江省万人计划人文社科领军人才,浙江省陆俨少艺术研究会副会长,教授、美术学博士。