孙博文的中国画之所以具有独特的典型性是其画面给人的观感非同寻常。

孙博文的中国画多大璋巨制,用色用墨生猛,视觉冲击感极强。其作品的外观较为醒目甚至有点“刺眼”。

▲孙博文《山云吞吐万山重》设色纸本358cmX144cm2001年

▲孙博文《山云吞吐万山重》设色纸本358cmX144cm2001年

款识:

山云吞吐翠微中,淡绿深青一万重。

此景只应天上有,岂知身在妙高峰?

纯度极高的红黄绿不加调和地铺涂在画面的显眼位置,不仅遮蔽了中国画长于墨色与点皴的丰富变化,甚至转移了你去寻觅作品细节微妙的可能性,画面跳跃的视觉节奏全被色彩所垄断,很难让人把它与中国画尤其是传统中国画联结在一起。

笔墨的运用也非常“霸气”,似在有意背离传统文人的情趣,专事雄强与随性,点厾勾勒,攒三聚五,逸笔草草,墨色变化全在随意之中,似为造型又非全在塑形。

在形象塑造上,孙博文的山水花鸟中的“主角”都是他“自造”的“范儿”,虽然也有现实的影子,但绝不是具体的沂蒙或是岱崮的外观,也非村野田头的花草鸟虫的神情,看上去仿佛总是那个景、还是那般情。

画面气息,与传统文人审美是抵触的,与现代审美也不尽相合,倒是多了一分乡野之气。虽不唯美但清新,雄强而去其粗悍,外貌看上去极不讲究,细品之其内敛的文化有清晰可感。

孙博文何以会以这样的画面名世?其价值何在?

孙博文的存在是其顺其自然的艺术历程与随性而为的从艺态度复合的结果,而这恰是我认为最为珍贵的一个“个案”。

我们看他的画面,无论是山水还是花鸟,孙博文从来没有受过“讲究”的约束,笔墨的顺势而为,既在塑造也在画面统筹。

孙博文画面形象是他对传统积淀的“预存”,是他对自然对象感悟的“留痕”,情感是催化剂,记忆是媒介,就这么简单。

他只管画他自己想画的画,创作意图几乎没有什么预设。这似乎有点回归生活常态的感觉,我个人觉得这才是最弥足珍贵的一种状态,当代谁人可比?

(文/顾平,南京艺术学院艺术教育高等研究院院长、教授、博士生导师)

▲孙博文《山水四屏》设色纸本500cmX144cm2000年作

▲孙博文《山水四屏》设色纸本500cmX144cm2000年作

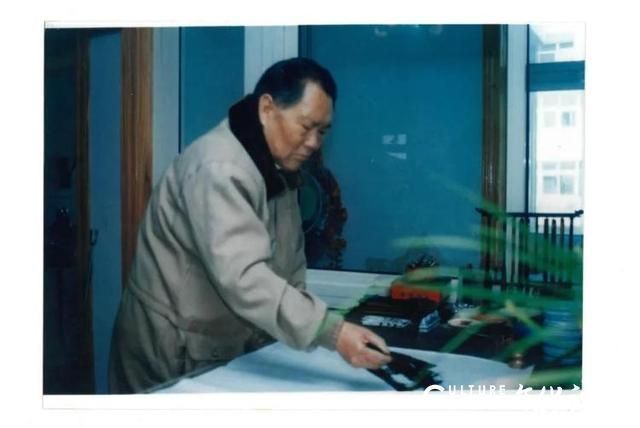

艺术家简介

孙博文(1938——2003),名九学,字博文,号汝阳山人,1938年出生于山东莱阳穴坊镇西富山村,辛亥革命老人、中央文史研究馆馆员孙墨佛(曾任大元帅府参军)玄孙,北派山水画大师孙天牧曾孙,师从关友声、黑伯龙、王企华、陈凤玉诸先生。1958年考入山东艺术学院,1963年毕业,毕业后主动奔赴莒南县文化馆从事基层艺术文化的组织和教育工作。1978年,孙博文离开莒南回到故里莱阳,最终定居青岛。1979年,孙博文拜莱阳籍著名画家崔子范为师,将崔子范简笔大写意花鸟画技法移用到山水画上,从而开始自创山水新貌。后又研习张大千先生泼彩泼墨画法,融合创新,独成一家。

孙博文先生一生致力于中国画的探索和创新,集诗书画印于一身。作品无论是巨幅大构,还是斗方小品,均笔墨雄健,气势磅礴;画面率真自由,流光溢彩;特别是晚年创作了大量宏篇巨制,尺幅之大,数量之多,完全突破了正常的观看路径和思维模式;题材之丰富,用色之绚烂,又完全颠覆了中国山水画的历史积淀和传统概念。孙博文先生的艺术成果是很特殊的,他对中国画大写意传统的发展做出了突出贡献。

2002年5月,孙博文先生在北京军事博物馆举办个人书画展,受到了新闻界、美术界的关注。

2020年11月12日,“淋漓华章孙博文艺术展”在中国美术馆开幕,一批孙博文大尺幅的作品展现。让观众进一步认识这位生前不求闻达,画坛了解不多的画家。

2021年6月6日——17日,“淋漓华章孙博文艺术展”在山东美术馆再次呈现,集中展出孙博文生命晚期的中国画作近60幅,并围绕此次展览连续召开三次学术研讨会,先后有近百位专家学者,从全国各地赶赴山东美术馆参加此次研讨,这在山东美术馆乃至全国都是史无前例的。