2020年以来,孙博文先生的国画作品引发了持续的热潮,学界对于孙博文先生的作品特别是晚年的突破性创作给予了充分肯定。孙博文先生在作品的题诗中多次说到“禅”,如“试看拖泥带水笔,正是禅意即悟时”,“题首孬诗学李杜,不求工整只求禅”,说明其对“禅”有深刻的体悟。而通过对孙博文先生作品的解读,我们更是感到他通过绘画,达到了很高的禅境修养。可以说,离开对禅的解读,我们还无法穷尽孙博文绘画艺术的丰厚意蕴。

▲《万象生辉》设色纸本

145cmX716cm

2001年

款识:

平生野然无拘束,万里长空自在天。

彩墨倒于宣纸上,任其纵横任其染。

对于孙博文先生晚年爆发式的创作状态,不少学者都试图进行解释。比如从孙博文先生的开颅手术说起,晚年的病症,可能带来对生命即将消逝的恐惧。于是,这种恐惧是可以用来解释这种创作状态的。通过爆发式、突破性的创作,孙博文与恐惧进行抗衡。

▲《万里长空彩云舞》纸本设色

143cmX360cm

2001年作

但是,这样一种与恐惧的抗衡,显然不足以解释孙博文对“禅”的强调。因为在中国的传统中,禅指向明心见性,指向解脱。历代文人画的创作中,都不乏对禅境的渴慕。那么,这里我们不妨提出问题:即孙博文晚年震惊世人的创作,究竟是出自手术之后对生命消逝的恐惧,还是出自一种看透生死之后的了悟与解脱呢?笔者认为,孙博文先生晚年的创作,表现的是其高超的禅悟境界。

对比孙博文先生的一生和他晚年的创作,我们可以明确地意识到其艺术成就与中国禅学的发展十分契合。这种契合意味非凡。孙博文先生一生淡泊名利,不求闻达,始终在莱阳、青岛进行自己的创作,就当时蓬勃发展的画坛而言,并未获得足够的瞩目。而中国的禅学,在发展之初,同样处在相对边缘的位置。六祖慧能从岭南到黄梅求法,最终又回到岭南传法。但是正如慧能那样,在边缘地带,对中国佛教做出了革命性的变革;偏居青岛的孙博文先生,同样对中国画进行了突破性地发展,为我们展示出前所未有的壮美画卷。事实证明,人类历史上很多创造性的贡献,都是在“边缘”甚至“落后”的地方发生的。

▲《山云吞吐万山重》纸本设色

358cmX144cm

2001年作

款识:

山云吞吐翠微中,淡绿深青一万重。

此景只应天上有,岂知身在妙高峰?

第一个中国化的佛教宗派天台宗,也是在创始人智者大师主动离开当时佛教中心的南京,来到当时处在文化边缘地带的天台山创立的。智者大师革命性的创造,引发了诸如禅宗、华严宗的蓬勃发展。而禅宗的特点在于,这样一个在慧能身后产生重大影响,受到皇家、士大夫阶层广泛推崇的宗派,始终没有失去这种边缘性的“本色”。而这种边缘性,也不断赋予禅宗新的发展动力。

慧能的禅法,曾像荔枝一样,产自岭南,却终能一骑红尘进入华清宫,成为世所共知的绝美之味。孙博文先生的绘画,恰恰也像荔枝一样,一朝为天下所知,成为学界、画界共同称赏的杰作。“奇果荔枝天上味,名从天宝落人间”,一休宗纯的这句禅诗,巧妙地概括了禅宗的发展历程,却也可以用来形容孙博文先生艺术创作在近年来的所遇。作为一代奇僧,一休宗纯对于当时日本禅僧贪慕名利之风深恶痛绝,而宁愿到青楼酒肆这样的“边缘”体悟禅法的真谛。保持边缘性,既是禅学的特点,也是画学的圭臬。

▲《但愿人间意珠圆》纸本设色

245cmX123cm

2001年作

中国历来有以禅论艺的传统。南宋的严羽以禅论诗,晚明的董其昌以禅论画。董其昌在其《画禅室随笔》中指出,“盖书家妙在能合,神在能离,所谓离者,非欧、虞、褚、薛名家伎俩,直要脱去右军老子习气,所以难耳。”从中国书法的历史来说,王羲之是处在中心的人物,欧、虞、褚、薛也同样离此中心不远。但是真正的书家,要写出自己的面目,就不得不脱去这些书学中心的“伎俩”与“习气”,在“边缘”重新发现书学的真谛。

书学如此,画学亦然。元代赵孟頫在反对南宋院画之风时,提倡“古意”。不少学者认为赵孟頫推崇晋唐笔意,便以此为“古意”。实则,赵孟頫的“古意”,同样是边缘之意。“在山为远志,出山为小草”,赵孟頫深知边缘的重要性。而一生不曾“出山”的孙博文先生,其创作更是达到了禅画一体的境界。

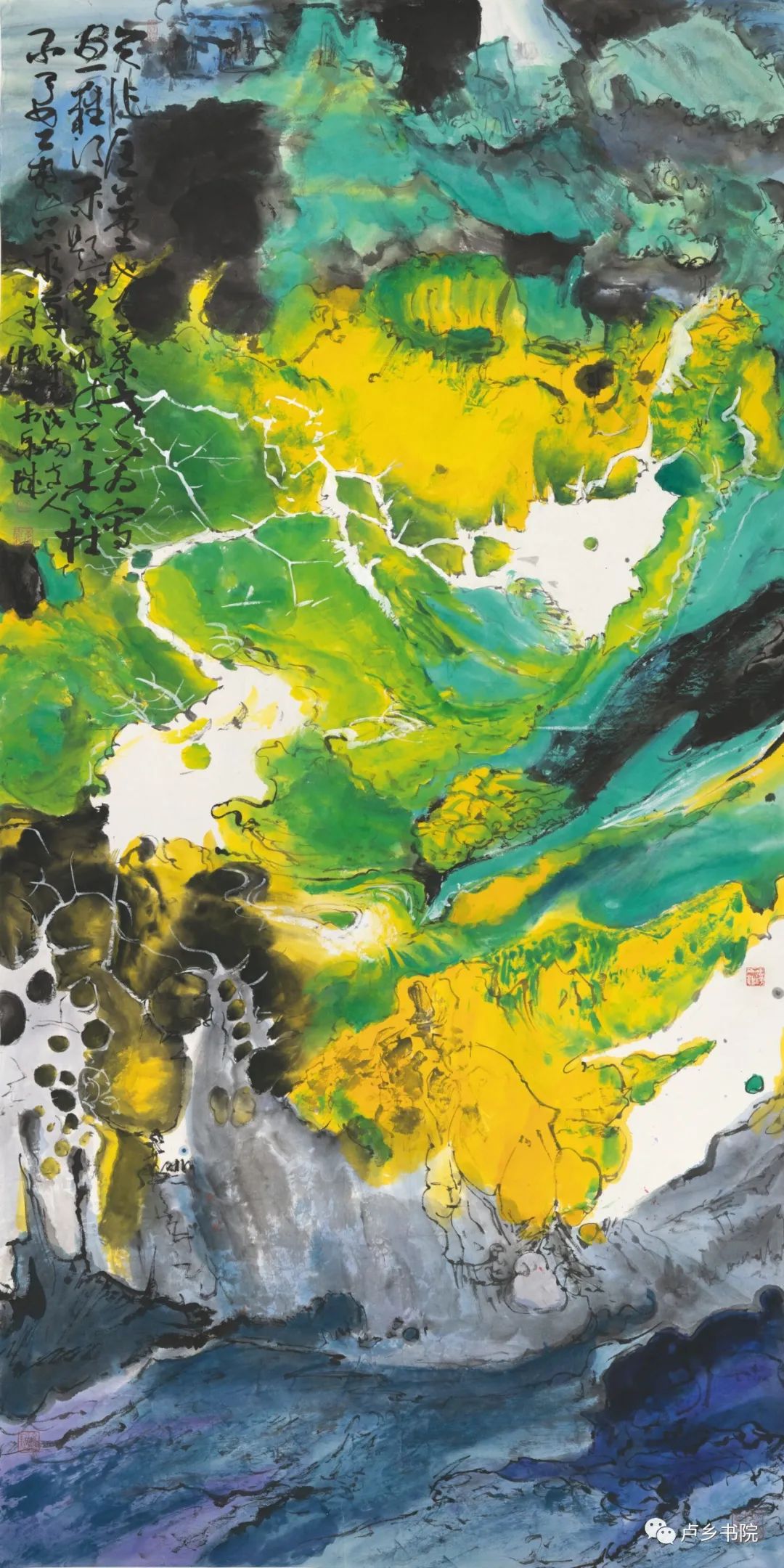

▲《繁华阅尽》纸本设色

246cmX123cm

2001年作

古人曾说:“盖禅如春也,文字则花也。春在于花,全花是春;花在于春,全春是花。而曰禅与文字有二乎哉?”孙博文先生晚年的创作,同样是全花是春,全春是花。对于这样的创作,我们完全不必拘泥于是抽象还是具象,“春”是抽象的么?“花”是具象的么?那些山水凤凰、楼阁鱼鸭,都不必说抽象具象,它们早已融为一体,不可分别。而这种境界,可以从以下几点来谈论:

其一:孤绝无侣。孤绝是禅境。孙博文先生的画,有一种“当惊世界殊”奇异美感。在生命的最后时光里,孙博文先生达到了常人难以企及的“孤绝”之境。

最早为我们揭示这一禅境的,是北宋初期的高僧雪窦重显。雪窦重显在《送僧之石梁》中说,“万卉流芳,不知春力。岩畔涧底,蹙红皱碧。乘兴复谁同,孤踪远仇敌。君不见。五百圣者导雄机,灵峰晦育深无极。”当我们看到孙博文先生的画作时,都会惊叹这样一位画家,如何能在生命的最后时光里迸发出那样强烈的创作,我们无法想象其动力源泉何在。“万卉流芳,不知春力”,正是我们每个人面对孙博文先生作品时的第一层感受。与命运的抗衡,固然可以是一种解读的方式,但是,与命运的抗衡,仍然要身处命运之中,这种力量,缺少万卉流芳的蓬勃生气。而孙博文先生的作品中,无论是画春景还是秋色,都有一股澎湃的力量。万卉流芳的春力,显然是超出万象之外的。而这样的一种力量,也正如雪窦重显的另一句诗:“飞棹清浅中。孤影自相对。”这种力量无可匹配,是孤绝地存在于世间的。“山壑脊薄自露根,孤身独立观世人。”孙博文先生的晚年,已然达到孤绝之境,无可拘束。在画作《心比天高》中,孙博文先生写到“平生野然无拘束,万里长空自在天。”唯有孤绝之境,才可能是野然无拘束的。心比天高,此境不虚。

▲《心比天高》 纸本设色

412cmX144cm

2002年作

其二:放意万象。从禅学的角度来讲,孙博文先生晚年的作品已经远远超出了传统“大写意”的范畴,而更应称之为一种“放意”。从“写意”到“放意”,也是禅境完全不同的层面。写意,是以象写意;放意,则是放意入万象。

我们都熟知北宋时期的一些绘画作品,如范宽的《溪山行旅图》,如王希孟的《千里江山图》、张择端的《清明上河图》,多有一种包举宇内的统摄之义。无论是纪念碑式的山峰、绵延逶迤的山水、还是繁华无尽的都市,北宋的画家都将其统摄进有限的尺幅之中。

同样的,北宋兴起的文字禅,强调对世间万象的统摄勒控。但是,与上述几位画家不同的是,文字禅的统摄,包含了“放意”的禅境。寂音尊者慧洪曾说:“平生千偈风雨快,约束万象如驱奴。”以象写意,象并不一定受意的驱遣。但是放意入万象,就是以意驱使万象,其力量不可同日而语。“醉眼艳秋水,落笔驱云烟。放意吐秀句,与雪争清妍。”诗人之意,是可以高出万象的。在孙博文先生的作品中,我们看到了意气的倾泻,一笔一划,都是无可拘束的放意。“彩墨倒于宣纸上,任其纵横任其染。”“悬顶空中大泼彩,拖泥带水开情怀。”孙慧洪文字中的表现力要强烈得多。可以说,孙博文先生的大泼彩,是前无古人的创造。这种放意,使得不论是初次看到还是多次揣摩的观者,都会地被那种雄强恣肆的意象所震撼。站在画面前的各位读者,有几位曾经如此“放意”呢?

而这种放意的根源,必然来自其孤绝之境。只有到了无可比拟的孤绝之境,才可以如此不可遏制地放意如万象。孙博文先生那些八米十几米的巨幅作品,唯有这种起于孤绝之境的放意,才是可以解释的。

▲《去留肝胆两昆仑》纸本设色

796cmX144cm

2000年作款识:吾截昆仑两三段,将余抛在云雾间。敢问苍天不罪我,能劈喜马拉雅山。

其三:傲骨立世。要掌控万象,要放意入万象,就必须要有承受万象的兴致和能力,要有一段承受万象之重的“傲骨”。深受齐鲁文化浸润的孙博文先生,正是身赋傲骨之人。一方面,他一生不求名利,不随波逐流;另一方面,却以无比的勇气进行着苦心孤诣的艺术探索,为我们开拓出中国画的全新境界。“冰敲雪压未应衰,鸾凤不栖空故枝。”在大多数时候,有意创新的人,都只能独自承受各种压力。但是因为这成住坏空中的一段傲骨,可以忍耐时间长久的考验。慧洪说“爱君语妙蜕尘埃,道骨自能逃岁月。”孙博文先生有幸,在生命的最后时光中,逃出了岁月的催迫,进入了全新的境界。孙博文先生说“繁华阅历知多少,不改风骨到如今。”孙博文先生的绘画,气象庞然,每一幅似乎都是在用巨大的力量承载着。这种承载的力量,是傲骨。或者用《周易》的话来说,是“厚德载物”。这种“厚”,与前文的“高”,是一体的。有承载万象的“厚”,才能从孤绝之境倾泻而下。正所谓“独立傲世波,屹然如砥柱。”孙博文先生以其一生地不懈探索,为不绝如缕的中国画,撑起了一块新天地。

▲《山水四屏》设色纸本

500cmX144cm

2000年作

其四:文章种性。孙博文先生的傲骨,也可以让我们回溯到大写意绘画源头的徐渭。徐渭的一生,是在大生大死地较量中创造出大写意。“龙战于野,其血玄黄”,徐渭把一生的性灵安置在血气之中,进行了一场震古骇今的血墨之战。“当其放意,平畴千里;偶尔幽峭,鬼语秋坟。”与徐渭不同的是,孙博文先生的一生,显得更平淡。但平淡的一生,并不妨碍巨大的突破。“凤巢定生五色雏,文章从来论种性。”无论是徐渭还是孙博文,无论坎坷还是平淡,他们生来就是要进行这种革新的人。即便生前少为人知,却终究能够凭借其作品震撼世人。如果说徐渭平生,因为这种血墨之战,真正放意的时候还是少的。而孙博文先生在一生平淡的积累中,反而达到了完全的放意之境。从大写意到大泼彩,这是他们的艺术家“种性”所决定的,这也是中国画的“种性”所决定的。中国画经过百多年来与西方绘画的碰撞,已经到了取得大的突破的程度。中国画的种性,在此有了更为充分地显现。而用更为熟知的禅宗语言来说,这种种性,其实也就是自性。

(文/刘振,武汉大学美学博士后、《设计哲学》主编;来源:卢乡书院)

艺术家简介

孙博文(1938——2003),名九学,字博文,号汝阳山人,1938年出生于山东莱阳穴坊镇西富山村,辛亥革命老人、中央文史研究馆馆员孙墨佛(曾任大元帅府参军)玄孙,北派山水画大师孙天牧曾孙,师从关友声、黑伯龙、王企华、陈凤玉诸先生。1958年考入山东艺术学院,1963年毕业,毕业后主动奔赴莒南县文化馆从事基层艺术文化的组织和教育工作。1978年,孙博文离开莒南回到故里莱阳,最终定居青岛。1979年,孙博文拜莱阳籍著名画家崔子范为师,将崔子范简笔大写意花鸟画技法移用到山水画上,从而开始自创山水新貌。后又研习张大千先生泼彩泼墨画法,融合创新,独成一家。

孙博文先生一生致力于中国画的探索和创新,集诗书画印于一身。作品无论是巨幅大构,还是斗方小品,均笔墨雄健,气势磅礴;画面率真自由,流光溢彩;特别是晚年创作了大量宏篇巨制,尺幅之大,数量之多,完全突破了正常的观看路径和思维模式;题材之丰富,用色之绚烂,又完全颠覆了中国山水画的历史积淀和传统概念。孙博文先生的艺术成果是很特殊的,他对中国画大写意传统的发展做出了突出贡献。

2002年5月,孙博文先生在北京军事博物馆举办个人书画展,受到了新闻界、美术界的关注。

2020年11月12日,“淋漓华章孙博文艺术展”在中国美术馆开幕,一批孙博文大尺幅的作品展现。让观众进一步认识这位生前不求闻达,画坛了解不多的画家。

2021年6月6日——17日,“淋漓华章孙博文艺术展”在山东美术馆再次呈现,集中展出孙博文生命晚期的中国画作近60幅,并围绕此次展览连续召开三次学术研讨会,先后有近百位专家学者,从全国各地赶赴山东美术馆参加此次研讨,这在山东美术馆乃至全国都是史无前例的。