听曹昌武老师讲课

曹昌武老师是一部大书,一部厚书,想短时间读懂读透,很难!我有幸在学生时代上过他的色彩课、构图课,又在当了教师之后请他为国画的学生做过“色调”的讲座,还听过他与李振才老师为全院学生做的一捧一逗式的一场“关于学习”的演讲——那回李老师说:曹老师不简单,他上过朝鲜前线!我无力把如此壮阔的生活经历采访出,只就听过的课和课余教诲回顾一二。

色彩课

1976年的我对一切专业课百分地懵懂,是吕品、曹昌武、朱铭、曲志刚、张鹤龄诸先生为我开启的色彩之门,其中,最先上课和授课最多的是曹昌武老师。曹老师那时很像个“先生”,个不高,瘦瘦的,戴副深度近视眼镜,说话慢条斯理,轻声细语抑扬顿挫,尤其是,人家说普通话!那时,美术系所有老师中,讲普通话的似只有曹老师一人。我那时只从收音机电影电视中听过普通话。听曹老师讲课在语言和声音上是一种享受。他讲课是没有废字的,节奏感很好,逻辑性极强,如果把他一堂课讲的话用文字记录下来,该是一篇精美的散文化的论文。

对我这等茫然一无所知的学生,曹老师他们的讲述费尽心思,把学府殿堂的学院派科学化理论转译为低幼水平的ABC,我们才听得进去。比如总结出的色彩“四阶段”:纯色阶段,灰色阶段,纯中灰阶段,灰中纯阶段,就令我糊涂了若干年。上学前,我的思维是线描型的,连环画型的,上学后知道了素描,开始以“体面”的概念眼光看物象了,但要以色彩的眼光看世界,还尚需些“时日”。只知道往画纸上戳纯色的我,连调色板的放置、颜料盒的排列、画笔的用法等,都要从头学起。听了色彩的“三要素”“四阶段”等,我几乎不敢往画纸上放颜色了,一张不大的作业被我改了又改,涂了又涂,画得很厚很沉了,曹老师又教我用水洗的办法,洗去厚颜料,画面立时清爽了许多,并亲手在我画上修改起来,至今,我仍保留着曹老师为我改过的作业。曹老师改画很小心,不武断,尽量按学生的笔法、色调去“糅合”去“黏糊”,老师蘸颜料很谨慎,画笔在调色盒里戳几下,戳多深多浅,在调色盘上“荡”几下,是有数的,控制力很强;有时甚至不用调色盘,直接蘸几种颜色向纸上画上去。我画的物体齐齐的边缘线,被曹老师用湿笔做了虚化处理。曹老师讲,一可虚化,二可参差,不能让所有的物体边缘线像剪下来贴上去的。

在这里,我学到色彩的基本知识,懂得了色彩要编织的各种关系。三原色,三间色、六复色,固有色、环境色、光源色,彩度、明度、纯度,冷色、暖色,无彩色、极色,同类色、条件色,对比色、补色余色。懂得了色彩与年龄、性别、经历、文化、民族、环境、情绪、修养等的不同心理效应。

曹老师在黑板上列出一个表,详细地讲述了色彩的生理功能与心理反映。曹老师有一套五颜六色的卡片,是专门讲解色彩各种关系的,他用不同颜色的方框对卡片进行框定,让学生看到色彩并置后对比的不同效果。有一次讲座,曹老师拿起两片卡片让马同学分辨,马同学看了半天,说,差不多!全堂一片哄笑。曹老师说,这位同学很诚实,就是一样!但当他把一块同样的色彩卡片改变邻近色的边框,改变形状、面积后,立即产生了不同的效果,“这就是错觉”,曹老师说:画画遵从的不是科学,而是利用科学,来画我们的错觉。

那时我们很大胆,画色彩静物的同时,一早一晚,就端了水粉盒儿在学校周边画风景。拿这些“画”给曹老师来看,来点评,真是难为了他。我们硬着头皮画下去,竟也画出了点门道。一回在大鱼岛写生,赵玉琢、曹昌武、朱铭老师带队,在生产队队部里,曹老师给我们讲了风景画的写生知识。说看风景要用焦点观察,其余地方与焦点相对比;“眯眼”看色彩与黑白灰,“牛眼”(近似散光的效果)看大关系大效果;看色彩要看“极端”;如先找最纯的,其余地方与它相对比,或先找最亮最重的色来比较;有些色彩看不出时,可找光源色(造成色彩的因素),还要和周围的色彩相比,找出对比关系;如相邻的亮色常向其中一色的补色方向偏差。虽说不是一两个“公式”能解决得了的,曹老师还是教给了我们一些属于“小儿科”的招数,说得朱铭老师直想笑——例如颜料配方:亮部=光源色+固有色,高光=光源色,暗部=固有色+环境色,反光=固有色+最近的环境色,明暗交界线一般为蓝、绿、紫,或可看作少量光源色+固有色+环境色,水平面上投影=固有色+天光,垂直面上投影=固有色+环境色。在讲条件色时,曹老师作比:比如阳光下我穿了一件雪白的的确良站在草地上——当然这是一件不可能的事——阳光和草地对敏感的的确良会有什么影响呢?这显然是英语的语法!

最后还告诉了我们一个求得色调的“诀窍”,这个“诀窍”在我其后的许多年中一直应用着:暖色向冷色处画,冷色向灰色处画,灰色向纯色处画,无色向有色处画。这是我1977年9月22日——26日的听课笔记。看着青涩的字迹,想想那时候学习的虔诚,居然还作笔记(现在的学生只瞪着眼睛,手中须臾不离手机地听你讲课,偶有触动,即在画纸一角随手一写,写不全写不对内容了。且稍一转身,即被丢在地下)!想想那时老师的认真,想想那种浓酽的教与学的氛围,心中不免涌出几分感动。为自己,也为教会我的老师。

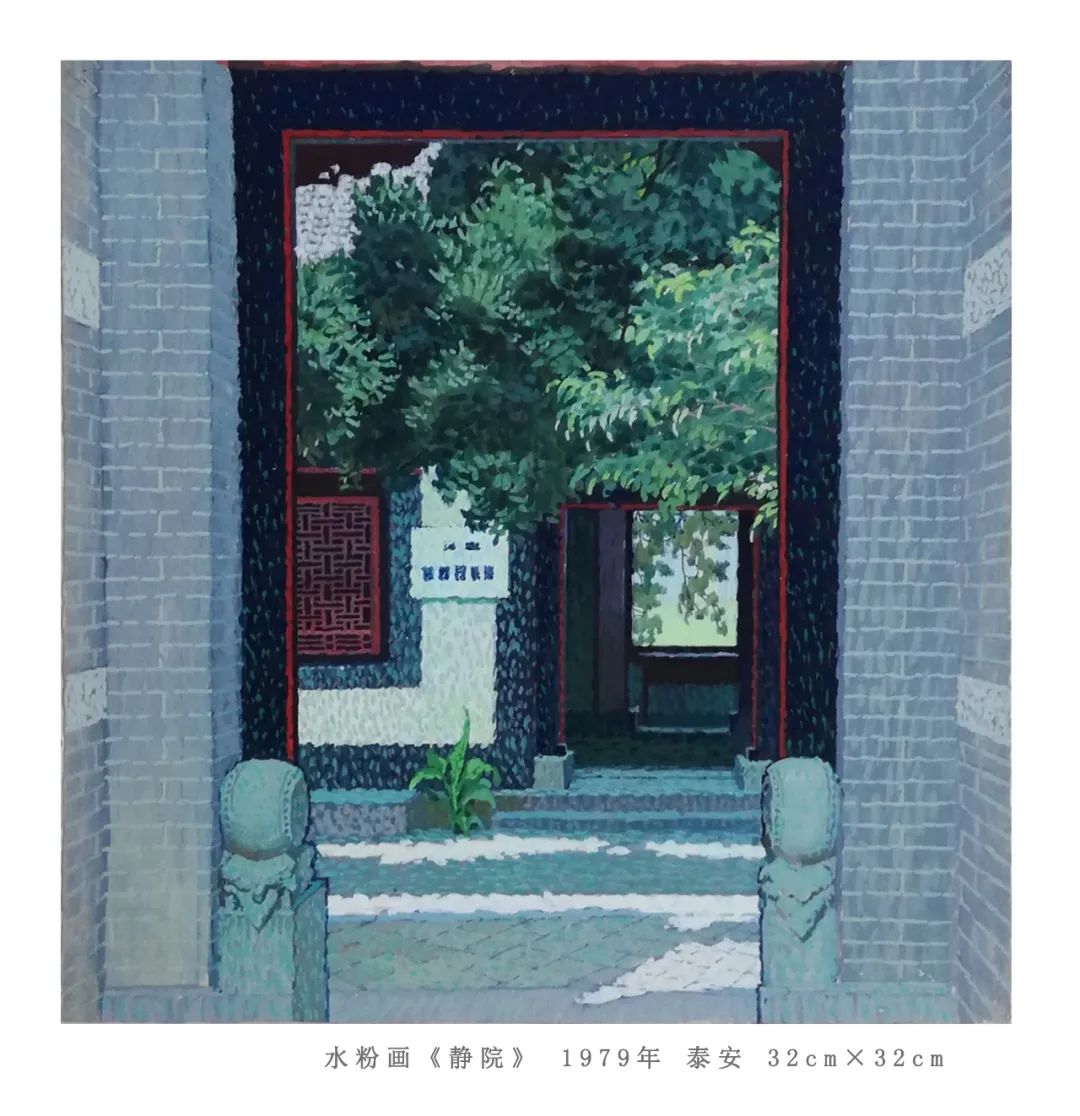

在大鱼岛,系里除了规定学生们每天完成的色彩和速写作业量,对老师们也做了数量的规定。曹老师画了许多石头房子和街巷的色彩写生。平时我们匆匆走过的普通民房和街巷,经他取景,便呈现出不凡的构图样式。那时还不兴“构成”这个词,但曹老师分明在做着点线面的平面化试验了。每天,我们越过这些被曹老师秩序化了的风景,到海边、到山顶,到更远的渔村去寻找景物,岂不知“好诗只写眼前景”。曹老师说:“我的画取景方圆不出一百米。”那是我第一回见“点石成金”般的“法术”,多少年后,当我回忆起这段生活与这些画时,曹老师谦和的写生态度、严谨的讲授风范和典雅精致纯美的印象,还依然印在脑子里。

那是迄今为止我见到的最好的风景写生。画幅不大,大多以方形构图为主,取景再普通不过,无非渔村街巷、小院、村头,很少有大的环境起伏和色彩变化,司空见惯的寻常巷陌被曹老师撷来画里,一切有了一种平易近人却又凝练纯化的高度。画中充满了生活气息,但又被提炼得纤尘不染。与其说是对生活的诚恳热爱,毋宁说是作者心境的外化释放。当大家都去描绘“海光山色”的时候,他却在周围发见了平凡之美,把眼光对准了人的生活,人的情感。特色鲜明的似海鸥翘起的翅膀的渔家建筑,晾着衣服和鱼干的渔家院,陈设丰富杂乱的渔家屋,都被收入画中,并细密地描绘出室内方桌上的相片、药瓶、奖状,床上成摞的花被。这些常人无从下笔的东西,经曹老师画出,立即有了温情。画家不是在写生,是在记录,在嗫喏着叙说。这是对待生活、对待自己情感、对待艺术的真实态度。

颜色是“高级灰”,这是曹老师常挂在嘴边的“口头禅”。我们不理解“灰中纯”“纯中灰”等“含灰色”是什么意思的时候,看见了这些画恍然大悟,尽管望尘莫及。笔触是小笔触,颜料似不厚,在原有的基础上叠加,加重或提亮,某些颜料相透的感觉极其神秘微妙。他不是在大笔触地刷颜料涂风景玩塑造(君不见这类画在四周依然屡见不鲜),而是缜密地交织笔触和情感。在这里,语言即是情感,形式就是内容,画法就是观念。情感质朴,态度笃诚,气象却很“洋气”。回校后,据说不知被谁私下“收藏”了一张,找半天无果。曹老师很无奈:“谁拿去了呢?那玩意儿擦屁股也太硬啊!”

这批风景写生,后来被曹老师整理加工为油画组画《胶东人家》,参加了山东“风土人情油画展”和全国美展,发表在《美术》杂志上。

我在任一个国画班的班主任时,曾请李振才老师为大家讲过素描,请曹老师讲过色彩。当时曹老师说,讲构图太麻烦又太枯燥了,晚上的时间估计学生们会睏,于是选择了色彩。他让我到设备科借一百块不同颜色的衬布,我按老师“高级灰”的喜好,有意挑选了许多“含灰色”的布,老师说不行,各种颜色都要,于是又借了许多纯颜色。这是我多年又重新听到的色彩理论课,依然是条理清晰,妙语连珠。曹老师在黑板前布置出很多色彩“环境”,结合着卡片,又全面地讲解了色彩色调的知识。他让学生自己根据色调——按他讲的,“占画面70%以上的面积即决定色调”原理,依照自己穿的衣服,用衬布摆置出各种色调。我跟大家说,国画专业的色彩历来是弱项,我希望讲座能引起大家对色彩的兴趣,并尝试在以黑白为主要语言的画面上施加色彩。最后,我说,我不会给老师任何报酬,只以深深鞠躬拜谢了。

后来,我们的关于色彩的交流就不限于技法和基础原理,而是更多地牵涉到史论及创作实践。曹老师说,我们使用的色彩依然是印象派的理念,印象派的贡献就在于把画板移到了室外,移到了阳光下。过去中国的油画很吃力很“土”,原因就在于没有外光的训练,缺少对光的自觉性认识。用这种观点看中国的画,六七十年代是中国探索色彩的时期,以留苏学生和马克西莫夫油画培训班学员为骨干,八十年代略见成熟;后来,随着各种观念的引进,人们不再对色彩投注唯一兴趣,不再孤注一掷,使原有的探索之路便终止。用三十年的实践完成一个色彩问题不算多,何况中间有反复有迷茫有摇摆有失误,其后的更弦改辙实则有些可惜。

学院中,其实不仅限于学院,中国素描尽管有些滑坡,但总能画得相对细致,而色彩则不然,许多人都停留在色彩草稿的层次,依然是大笔触涂刷,难有与素描等量级的精致性。

还有色调问题,似乎是中国人的一个“症结”,西方画家一出手便有色调,哪怕是边缘化了的插图画家,也能画出不俗的调性,国人的色彩意识较弱,似乎还没有从黑白观察、素描塑造中顺畅地转移到色彩表现上来。说到“明度”,往往想到黑白素描,一碰色调就紧张,这一点从画上完全看得出来。许多人小心翼翼地在同类色中调配经营,颜料的混合拘谨甚至纠结,没有把主要精力从调色的技术层面解脱出来,关注更重要的命题,这看似技术问题,实际是能力、修养、观念问题,技术性势必影响艺术性。还有,国人画油画的肌理也未解决,颜料有些“浮”,像水粉画一样漂在表层,“沉”不到质地中去;外国画家画的水彩画都很厚重,而咱们的油画却这么飘。

关于中国画色彩,曹老师说,多看敦煌壁画,多看京剧服装;接近中国画颜料的京剧服饰中,朱砂、石青、石绿的色彩尤为动人,似乎看出岁月在丹青卷轴画中留下的痕迹,它是写实的又是装饰的,是具象的又是抽象的,是生活的又是艺术的,概括性极强的服饰色彩实则为中国画色系提供了良好的借鉴。中国画的色彩始终是一个弱项,实际上,传统中国画在称作“丹青”的时候,并没有形成自己的色彩体系,各地域、各品类、各阶层、各质地、各画派,各有自己的用色习惯。比如南北方画家、民间画家、文人画家、宫廷画家,不同师承、门派的画家群体、工笔写意、山水花鸟等,画在纸上、绢上、墙上、木板上、石板上,五花八门,色彩各异,都凭的是经验。还有就是本地域、本时段绘画颜料生产的品类,也对绘画用色形成限制。我们在谈中国画色彩的时候,其实是基于西方基础教育下的当下画家的色彩知识结构,没有跳出这一层次看更高的色调创造能力,更没有创造和建立中国画色彩体系的宏愿。

说到西方的装饰色彩,曹老师对克里姆特推崇有加,家中的克里姆特画集为“镇宅之宝”。

构图课

很有幸,我上了曹昌武老师的构图课。构图需要理性的分析,这是曹老师之所长,他能打破画种界限,从古今中外各种绘画中抽取符合构图原理和法则的图例,教给大家,表现了广收博取的吸纳容量和对构图的认识观念。他当然照顾到国画、壁画等专业的特点,但共性的东西,或是从发展眼光来看画种之间的相互借鉴的可能性说来,构图应有一种东西可以囊括统揽。在这里,我们得以用比较宏观的视角来看各种题材、各类画种的构图样式。我很惊异于曹老师作的教学构图,正如他做的色彩挂图一样,严整、翔实、缜密。不知现在的老师备课时是否还这样认真,还有没有教学范画和挂图等课后的“死工夫”。曹老师摆出的亲手描绘的小构图密密麻麻,挂满了教室的三面墙壁,这是怎样的工作量!这是怎样的责任心!这是怎样的对艺术对学生对事业的浓厚兴致与情意!构图按照一人、二人、三人、群像几种分类,许多经典的非经典的世界名画及其他绘画、图像,甚至摄影作品,被他以点、线、面的形式概括出来,便有了另一种黑、白、灰魅力。我在他的范画挂图前拼命地临摹,想从中学到老师的治学态度和方法,但不及其万一。现在,我保留了那时候临摹的曹老师的部分构图,敝帚自珍。2002年人民美术出版社出版我的《创作与构图》时,我收入了几页当年临摹的小构图。2012年年底,我举办《灼灼其华——张丽华人物画课题研究展》时,也展出了当年的小构图推敲。既是“课题研究展”,当然应该给它们以应有的位置。我非常珍视这种过程,这些化作了潜质的东西第一次有了展示给大家的机会。

同学王春江对这批小构图更是喜爱有加,他几乎全部临摹了下来,后来,像曹老师教导的,我们发展为去资料室临摹原印刷品,用老师教给的方法直接临摹苏联画报日本画刊。王春江说:我力图能看出情节。我们后来画了许多水墨和色彩的小构图。我想在毕业之前把资料室的好东西都抄下来,留作日后创作的参考。这个过程是重要的,临摹构图的过程,一则锻炼了从原作中提取简约的形式结构符号,分析构成原理的能力;二则逼迫着我们饶有兴趣地翻阅大量画刊,记住大量构图,结合着主题、内容去看构图的奥妙,领悟生活、构思、主题之间的关系;三则是积累下大量的日后参照的范本;四是化入了潜在的构图的能力,这才是至关重要的。至此,我才完全理解了曹老师的用意。多年后,当我仿照老师的办法为学生上构图课时,也说出了同样的观点:积累构图的过程,其目的就是在观看大量构图之后,参照并避开这些构图,忘掉或扔掉这些样式,进行自己的构图创作实践。依托于心性的构图总是自己生活情感的映照,抄袭、参考、照搬别人的构图总是唯心的,没有创作快意的。观看、积累、总结、分析、丢掉、直至创造构图,这才是学习的最终目的。

小构图之后,便是无止境的创作构图练习。曹老师让我们贴近生活,从自己经历过的和感兴趣的东西入手进行创作,构图课不像素描和色彩那样,在全国有大致的教学范式,构图课的教授方法是曹老师独创的,比如,他把名画切割练习——优秀的作品中,总是包含了诸多优秀特质与成分,把作品用不同边框作不同的框定分割,等于先在作品中看出“构图”元素,不至于在纷繁的生活场景中看不出“画面”。对自然场景的观看,我们的眼睛总有一个假设的关注“焦点”和无形的观看顺序,有些东西被我们首先或长久地盯注,有些则熟视无睹或视而不见,这就是视觉兴趣中心和视觉兴趣路线。构图要解决的就是画面的兴趣点和观看次序。

曹老师把多年积累的构图理论探索,以与曹晓楠合作形式交由山东美术出版社,出版了《绘画构图基础》专著,书中列举构图样式千余种之多,包括国画、油画、版画、雕塑、壁画之外的摄影、连环画、插图、装饰画等许多画种,跟一切被宽泛地称作“图像”的东西。积累、梳理、归纳、整理……,我不知曹老师背后做了多少工作,单是插图的选择就颇费心神。有一回我在逛旧书摊,有几本《连环画报》吸引了我,拿过来翻开一看,里面被挖剪得千疮百孔了,有些画被主人抠下来作了别的用场。看画报的签名,竟签着曹昌武名字。为作纪念,我仍旧买下了。曹老师剪下的图片都填充在了这本权威性的《构图》专著中。不知那些亲笔画成的小构图安在否?这是曹老师的心血,更是山艺的财富,不知能否以更好的方式保管、收藏、陈列、利用这些财富。

课外

曹老师爱看武侠小说,这使我至今百思不得其解,每次去图书馆借书,总能听到图书馆的老师们噫吁欸乃地说起这件事。一个资深的教授居然对金庸古龙等如此感兴趣!问了曹老师,他说,这里面什么都有了!我没有这方面的阅读经验,读过金庸的散文,里面充满了文化气息,也就相信了曹老师的这句话。

曹老师可直接阅读英文小说。那次是在南部山区锦绣川,我们一起为一个壁画班的学生带下乡写生课,课余,他在读着厚本的英文小说,这更不可思议。他说,原文有任何翻译都翻译不出、都不能代替的语气,语气变成文字就大打折扣,任何标点符号都不能传达原意。我就知道他讲课时的许多句式、语法的来源了,难怪他出口的语法那么风趣幽默,那么合乎节奏逻辑,许多“从句”式的句式来自于“外语”。

曹老师博闻强记。他能准确地讲述不同版本的“007”故事,讲述阿加莎•克里斯蒂小说情节,和福尔摩斯剧情,他的脑子有很强的逻辑思维能力。他出的趣味思考题、脑筋急转弯之类,充满了理性思辨。

他常常看我上课,曾经对我说过一些警句式教诲。他说,素描画结构,结构有几重意思,物象生理结构、物象之间的组合结构、物象与环境组合结构,物象与画面构成结构,这些,都应在素描中解决,甚至,国外有些素描是带颜色的,就是说,素描是关于画面一切“结构”意义的草图艺术。说速写画特色,生活速写必须把一地特色记录准确,且以笔法变化出自己的特点。他说我的画太重“文学性”:“这大概与你看多了文学书有关!”有一回我看他在读一本《艺术与自然中的抽象》,书中没有几张绘画作品,大都是动植物照片、标本描绘、科学示意图,甚至天体星云图等,我问老师为什么看这个,曹老师说,看观点。

曹老师有个“第三块蜂窝煤”的“名言”。这种煤和炉子现在不多见了,在当年却是居家必备品。我想,曹老师在侍弄家务,一回回更换蜂窝煤时一定感慨良多。行将燃尽,但又不能更舍弃,不得不靠它支撑着继续发挥余热的“第三块蜂窝煤”,恰是中年知识分子现状的真实写照。无奈的自嘲也是曹老师对这一代知识分子命运的叹息。

说到煤,王春江曾向我透露过一个情节。有一次初冬的凌晨外出,经过老报社门口一家煤场,却见曹老师一人排在长长的队伍里,坐在地排车上依次等候着向前挪动,看那长队,想是老师半夜就来了。他不和任何人说,更不想惊动学生,就那么一个人不声不响地排队。长长的市民队伍中,肯定没有谁知道坐在这里的竟然有一位资深的艺术教授!那时,煤是必需品,也是紧俏生活品,每年冬天买煤排队挨号,愁坏了多少无助的市民。老师就这么默默地挤在人群中,呆在寒风里,一点点地向前挪动,去买那全家冬天赖以生存的蜂窝煤。谁能说“第三块蜂窝煤”仅仅是几声叹息和无奈的自我揶揄!

曹老师就是这么一个自律性极强的人。在乡下,生活清苦寡淡,我们凑钱买了罐头解馋,请曹老师一起吃,他总是象征性地拣一点尝尝,免得你不好意思,然后再也不接受。

那时候去北京看画展,来回得坐夜车,偶有好画展,曹老师每次去夜行夜回,一般不住宿,在大佛寺旅馆附近吃一回再点,就扎进美术馆。

退下来后,曹老师仍旧关心着教学,与学生与老师们交谈时总是谈到教学课程。长清校区有画展,总是不辞辛苦地前往观看,也是班车去班车回。有大型画展,他总是避开热闹寒暄的人潮,在相对冷清的时候独自一人默默地看画。这种温良恭俭让的谦和心态依然保持着。

年龄大了,耳朵有点背,女儿在门铃上边单牵出一根线扯在他的床头,头顶栓一盒晃铃,来人一拉,门铃晃铃一起响,便可惊动。曹老师说,我的耳朵,印象派!忘记说起什么了,他说我家没有冰箱,咸菜又不容易坏!戏谑式的幽默让他有种天然的轻松自信,那是冰箱还是奢侈品的年代,现在,长大了的孩子早已为他安上冰箱了。

每每谈及艺术或其他时事,曹老师往往有高屋建瓴的中的之谈,凡事有跳出“三界外”的观点,因为曹老师这个年龄什么都懂了,只是不说而已。他对我说过,既然不能成官,就当一个好兵。我遵循了老师的意思,把所教过的课程全都写成了书,经由人民美术出版社出版了。

曹老师是一部短时间难以参透的大书,每天,当依旧瘦瘦的曹老师在院内踽踽而行时,不知是否有人意识到他瘦小的身体中折射出的智慧灵光,意识到这是国家级的文化智者在独自踱步。他把自己放得很低,全然是微不足道的平民小人物,没有人把他当回事。越是如此,就越应该活出韧性,活出精彩。即使是“第三块蜂窝煤”也有存在的价值。惟愿我的老师身体健康,心情愉快。

(文/张丽华,山东艺术学院教授,硕士生导师。中国美术家协会会员,山东美术家协会会员,山东省连环画研究会会员,山东画院院聘画师。来源:星辉艺术空间)

画家简介

曹昌武,1932年出生于江苏江阴。山东艺术学院教授,中国美术家协会会员、山东省油画学会顾问。擅长油画、水粉画。1950年就读南京大学艺术系,1951年加入中国人民解放军,并随军队进入朝鲜,1960年毕业于中央美术学院油画系,同年任教于中国戏曲学院,历任中国戏曲学院舞台美术专业教师、文化部艺术研究院干部、1974年调入山东艺术学院美术系任教。

油画组画《胶东人家》《江南花灶》获建党七十周年全国美展铜牌奖。油画《胶东人家》三幅收藏于中国美术馆。

作品有《山东渔家》《白头行》等。出版有个人专著《绘画构图基础》一书。