《明月前身》(局部)

《明月前身》(局部)

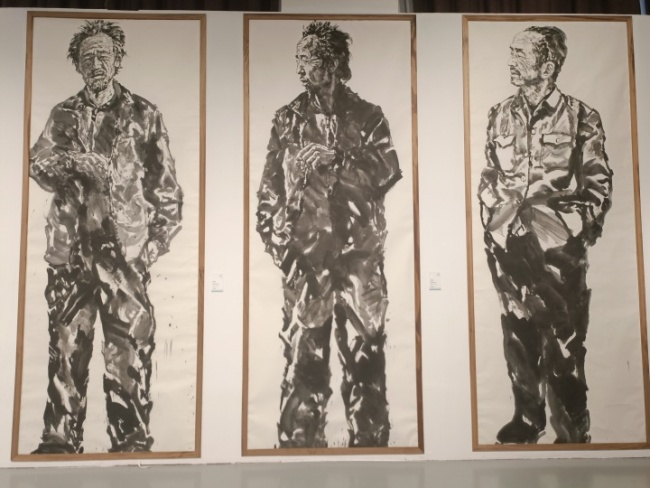

六个三米多高的农民站在一起,泥土与汗水的气息从水墨中扑面而来。

如果走进浙江展览馆的“乘风之路——浙江省文艺名家孵化计划美术作品展”,我们很容易被这六位“巨人”吸引,他们是盛天晔创作的中国画《明月前身》系列的一部分。丈二的尺幅太大,观众走近时不得不仰望着观摩细节,或者退后三米以览其全貌。

一般的肖像画,人物与常人等大或略小,一个顶两个的“巨人”很少见——这是非常规视像,盛天晔解释道。

为什么把人画这么大?“很多年了,我脑子里一直萦绕着孔子观明堂的那个场景”,他说,“孔子在明堂里看到尧舜桀纣的画像,各自有着善恶不同的面容。如果把画的对象换一换呢?”明堂相当于帝王的祖庙,四壁户牖之上图绘的往往都是王侯将相,为什么不能画劬劳生民?当他起意把农民作为可以歌颂的对象,尺寸也被执意地放大了。“风越过了雅上升为颂。”

于是,黄土地上风削刀割的劳碌生面,顶天立地地站在了那里。

明月前身

这些形象都是盛天晔在山西吕梁的老乡。

2008年,经由太原理工大学一位老师的介绍,盛天晔第一次来到吕梁临县碛口,这个和江南城市霄壤之别的晋西古镇,给了他一记彻底的捶打。“村子完全在山沟沟里面,生活条件你完全想象不出来。”

不适应。

北方不同于南方,水会成为一个问题。较早些的时候,洗澡都没有地方洗,排水系统也不完善,卫生条件十分落后。而对当地居民来说,能吃饱是最重要的事情。有一次他走进一个窑洞,看到一对老夫妇蹒跚佝偻着,几乎已经走不动了,却还在劳作,见到人来,拘谨,羞涩,不善言辞,却有着最真挚的笑容。“那是乡野田间中国人最善良的底色,风侵雨蚀,千年未改。”

深入了解之后,那里的生活状态深刻地冲击了他。

2012年在碛口

2012年在碛口

在之后的大概十年时间里,盛天晔反复回到吕梁,每次都带着学生,到碛口镇下的各个村子里,和老乡们打交道,给乡亲们画像,一待就是两三个星期。每次到了下乡季,他的脑中,第一个跳出来的总是碛口。碛口也像他生命中的一段缘起,至今未及落幕。

2018年,盛天晔整理了十年间的写生材料,创作出这组十四张单幅人物肖像。大尺幅的画作突出了人物身上的细节,脸上的皱纹都清晰可见,甚至能让人联想到皱纹中夹着的尘土。

曾经有人问他:你为什么要画这么难看的、沧桑的老人?盛天晔没有正面回答,他想,怎么能仅凭外貌来判断美丑呢?当时,“明月前身”这个词跳到了他的脑海里。

“流水今日,明月前身。”出自唐代司空图《诗品二十四则》,表达的是诗歌中最洁净、纯粹、洗炼的艺术境界。他用“明月前身”来形容笔下的农民。“可能对我来说,这些农民比其他普通百姓带给我更多的情感触动。”

盛天晔在7岁之前都生长在浙东农村,年岁越大,回乡的次数越少,近乡情怯,一为亲老故去,二为旧境皆非。可能源于对农村的怀念,他在创作的时候总是想画这些随日月升落于天地山川间的吾土吾民:“他们像皱纹一样刻在中国的大地上。”

《明月前身》(局部)

《明月前身》(局部)

画人物的人

盛天晔的小名就叫“大画”,他怀疑因为这个缘故,自己的画越画越大。

1971年,盛天晔出生在浙东鄞县的塘溪施村,父亲天生喜欢画画,给两个儿子分别取了小名“大画”、“小画”。

十六岁,盛天晔考入了美院附中。在附中,马玉如先生成为他最重要的启蒙老师。马老师的画品、人品,深深地影响着盛天晔。此后他步入美院学习人物画,在中国画系一直读到了博士,直至成为一名教师。

几乎每个普通的工作日中午,在食堂吃完午饭,盛天晔都有一项固定的安排——画同学,既为示范,也是自我修持和操练。这天来做模特的是一个国画人物二年级的同学,特意穿了一身旗袍早早地候在了教室。一名研究生和盛天晔同时支起画架,一圈学生则围在老师身后看。

盛天晔和学生一起写生

盛天晔和学生一起写生

这个写生的习惯已经保持了二十多年。确切地说,是盛天晔在做学生的时候,从导师刘国辉先生那里接续了这个传统。那时候,也是请同学们轮流做模特,每天午饭后的短暂余暇里,他跟着刘老师一起写生。“刘老师眼高,手快,放笔直取,挥洒纵横,”盛天晔回忆起那时的情景——“我跟得踉踉跄跄,落笔既定,无暇深思,所以几乎每张都是急就。”在盛天晔的回忆中,那是一段快乐的时光,在当时,整个中国找不出这样一对师徒,以及一年又一年来了又走的同学模特和观众。

等他做了老师,依然沿袭着这一习惯,午后课前只要没什么特别的事情,就到教室里写生,学生们自由观摩,二十年前,拍照是奢侈的事,现在都是手机录像。

在盛天晔身上,美院的传承不止体现在教学习惯上。“好的沟通,是人与人气息的相接,人与人相互的感染。”他讲,他在教学时候不会就画论画,更多是讲做人的问题,画如其人。画如果出了问题,根源在人。

这也是源自老师刘国辉,当年刘老师上课的时候不会只讲画面本身,而是要让你明白:画面的问题,很可能是你这个人出了问题——状态紧张或松懈、思路不专或执拗,甚至是非认知上有所偏差等等。老师们大多不明说,学生们听着画外音会很紧张,会立刻反身自查,长此积累,养成自律、自省的习惯。“这是独立人格的基本要求,而绘画,一定是独立的心智活动。”盛天晔说。

盛天晔和刘国辉合作《五四运动》

盛天晔和刘国辉合作《五四运动》

从人出发,时刻自省,盛天晔希望把这样的传统传递下去。“画画真的不是最重要的。”画了三十多年人物画的盛天晔说,“最重要的还是人,一个人怎么去看世界、怎么对事物做出判断,再产生行动的能力,弃恶扬善,有担当。一切知识的目的,只为成就人,成就更好的人,才有更好的世界。”

画画不是最重要的

人物画,离不开人。画人,一定要有生活,生活在哪里?在广阔天地,那就下乡。

1986年,附中一年级,盛天晔第一次下乡去了富阳大源:“那时候我们要自己带铺盖、带一应日常用品。到了乡里住处,没有床,没有凳子,就是毛坯房,在水泥地上铺上一层稻草,你再把铺盖铺上面,掀开被褥,经常有各种虫子跑出来,甚至蜈蚣。”

从十几岁起他便知道,下乡要吃苦。“人物老师带学生下去,一定是去苦的地方。”

比如林县,比如沂蒙。师生们爬太行,半天才进到一个村子,进了村发现里面只有十几个人,而且几乎全是老人,家徒四壁,但却非常热情地拉着学生们留下吃饭,用他们听不太懂的方言不断问候“吃了没”。

1991年上海宝钢的下乡

1991年上海宝钢的下乡

到碛口,早上喝小米粥,你必须揣上几个馒头,不然走到村口就饿了。一趟下乡可以让学生们切身体会到什么叫“饿得慌”——饿了真的会慌。

“我觉得体会一下这种生活,这帮小孩儿们回来之后可能真的就会脱胎换骨,至少褪一层躺平的念头,”盛天晔说。再面对习以为常的城市生活,认知和体会都会有所不同。

中国美术学院院长高世名也曾要求,下乡一定要深扎,一定要有感同身受的田野经验,切忌空谈,切忌无病呻吟。生活才是最好的老师。

“这样下乡几次之后,在尘里土里,见天地众生,再落回到笔头上,画画就是相对简单的事情。”

盛天晔在工作室

盛天晔在工作室

盛天晔计划近期还要再去碛口,在《明月前身》之外他还有一件《客自故乡来》尚未完成,作品的主题,仍是千里之外的劬劳生民。

由于体量巨大,他只创作了一半。十余年的时间里,断断续续,乡亲们离乡离世,使得画作留下了时空错位的历史空茫感,或许这件作品将成为一件方志式的田野调查,但不变的是,画家试图不断地记录黄土地上这些顶天立地的人群的初心。

《秋水》

《秋水》

《不祭山河祭热血一一滇西英烈志》

《不祭山河祭热血一一滇西英烈志》

《高皇》

《高皇》

(来源:潮新闻 刘玉涵)

画家简介

盛天晔,1971年2月生于浙江鄞县,1994年毕业于中国美术学院中国画系,获学士学位;2000年毕业于中国美术学院中国画系,获硕士学位;2006年毕业于中国美术学院中国画系,获博士学位。现为中国美术学院中国画系教授、博士生导师,中国美术家协会第五届中国画艺委会委员。