《美术报》开了新栏目“我看中国画”,要我写一篇小文。当我想写了,忽然发现近段时间网上流传的讯息竟是如此恐怖:AI会使大部分人失业,甚至是最终灭绝人类。而绘画者失业就是马上发生的事情。昨天晚上我下楼碰到邻居,他告诉我:“看到没有?画画的要被人工智能给取代了。”你说这事儿大不?所以我想问题应该先放到这里。

绘画者怎么就成为这么不堪一击的人群?你若稍稍想想,也就明白了。当下,全民都在谈提高艺术素质,可以说大家很重视美术、音乐的学习,而孩子从学龄前这类教育就开始了。单就美术来看,冠以各种名目的绘画班到处都有,高级一些专家的讲座在媒体上已经很普及了,这是一种情况。

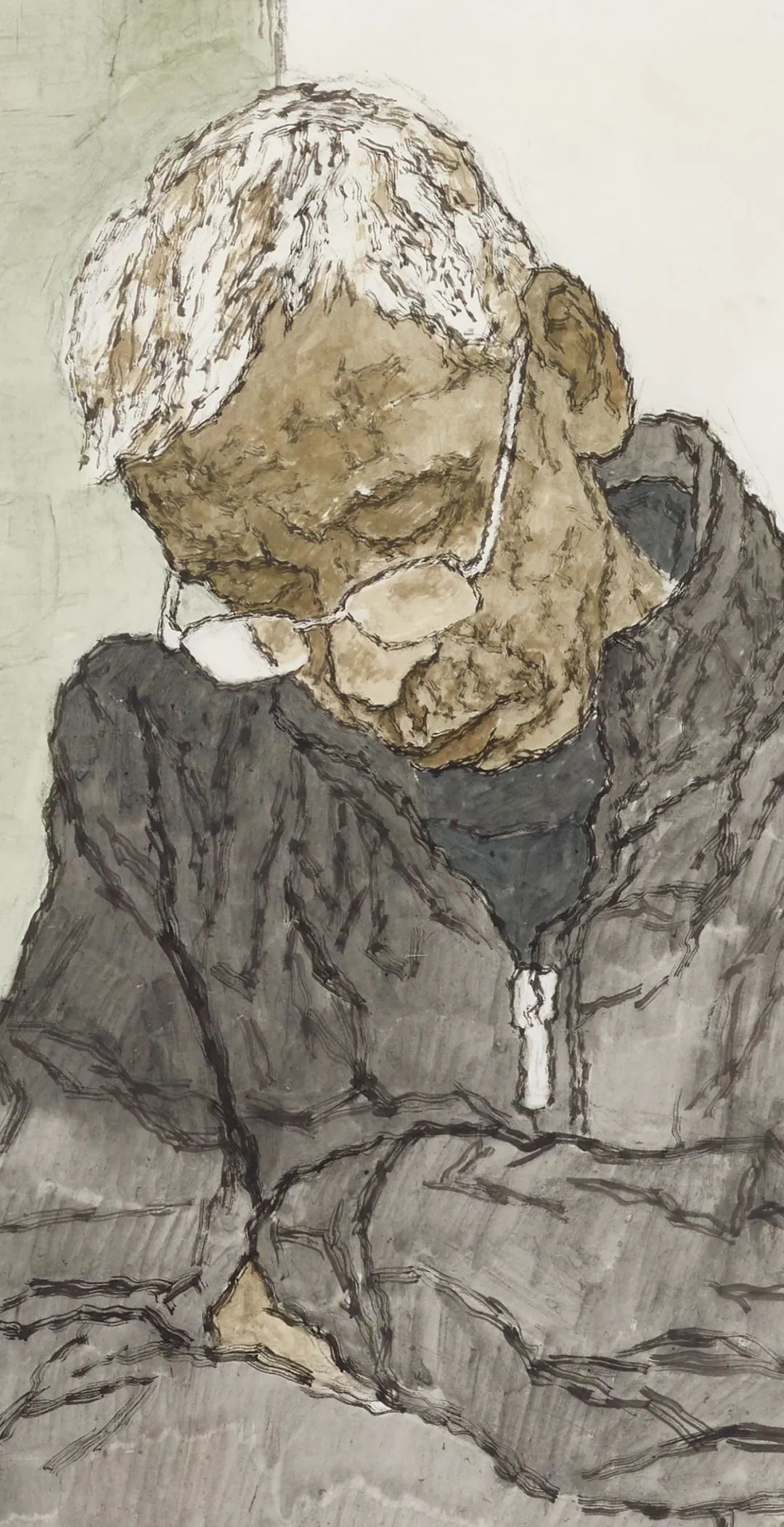

赵奇 《地铁》 200x240cm 2021年

赵奇 《地铁》 200x240cm 2021年

可是另外一种——我说得简略点儿——艺术批评、美术的研究现象却是没有了。最近几年,如果实在点说,几乎就算消失了吧。评价艺术已然没有了标准,其实就是失去了艺术。如此,我们就生活于这样的环境之下。或许有人会说,绘画依旧是蓬勃地发展着。我想,那是另有目的的说法。

《地铁》局部

《地铁》局部

人工智能使我们感到了绘画的危机,这是突然出现的事情吗?还是我们对绘画的认识早就有了问题?我倒是觉得人工智能解决的那是以绘画为工作的职业,所有的宣传应当归为行业间的竞争。我看过这样一个视频:我们知道的那些名画中的人物头像,在AI的制作下,不仅是活动的,嘴里还唱着歌,是带口型地唱。如果是手绘,得费多大劲儿呀?但是作为产品,我不知道为什么生产出来,只觉得非常无聊。同时我也心疼那些伟大的作品,它们在美术馆给我以帮助,如果很多人能去那里学习与欣赏,那样多好。

那么,是谁把美术馆做为旅游的景点?这与艺术生活相关吗?现在的艺术教育显然脱离了艺术本质,无关人的精神和灵魂的事情。当然,这种议论没有一点用处,但是我不得不说。作为画家,我们还有着一种本能和责任。照这个思路谈下去,我们所涉及的可能就是生活的本质,或者说这是在讨论一个很专业的绘画问题。

《地铁》局部

《地铁》局部

回到中国画的讨论上。如果我们思考的仅仅是材料和语言的形式,不涉及作品的内容,我想是无法进行下去的。就绘画来说,怎么可以是设计的结果?这意思包含着对笔墨的认知。在现实生活中,我们无法做到画家在电视上讲的那么理性。我们对事情的判断,还是依据感觉的。而事实是,一切又是那么复杂。比如,俄乌发生那样大的冲突,以及新冠病毒的流行,这些对我们的创作没有一点影响吗?可是,我们的作品介入其中,如何保证十分正确?如此说来,我们的认知和表达肯定存在着错误。即便如此,过后你会觉得其实无妨——生活本身就是一种参与。改变不了的事实是,你无法知晓现实里所发生的事情真相。通常我们都说,你的感情影响着你的判断。因为你是一个人,这是没法解决的事情,或许这许多错误结构成了你,我们感到自己的行为才有意义。我们在语言的创作中也是这种情况。无论是谁,怎么会知道每一笔都是正确的呢?第一笔、第二笔、第三笔,它们之间的关系可以把握得那么清楚?换句话,它们之间的关系如果不清楚,怎么能使作品有了内容?而我的经验是,在一幅画面上,把那些错误的“用笔”去掉,作品就不存在了。

《地铁》局部

《地铁》局部

实际上,单纯地谈论笔墨我们一定会觉得它是在无限延展着。作为形式,它是一个年代、一个空间里的产物,它是以形象实实在在地存在着。我愿意对此的理解是宽松点,对它的判断模糊一些,不是用今天线性的思维去与从前比较。

笔墨是叙事的,它不会是纯粹的抽象。叙述我们生活必定带来感情上的沉重。既然笔墨是从自然开始,在绘画的表现中更应该归为自然,而非做作。因此画家必须保持着一种姿态,一种独立的、超越着人云亦云的说辞。我相信艺术中的创造一定和“遥远”有着联系,但它不需要故意的表白。过去我曾经认为在绘画上自己是主宰,如今也渐渐体会到,艺术生活不是靠着逻辑生产出来的东西,那是一个世界。即便有朝一日AI把我们消灭了——它们所做的也只能是它们的产品。我们的乐观在于我们经历了自己的生活。(文/赵奇)

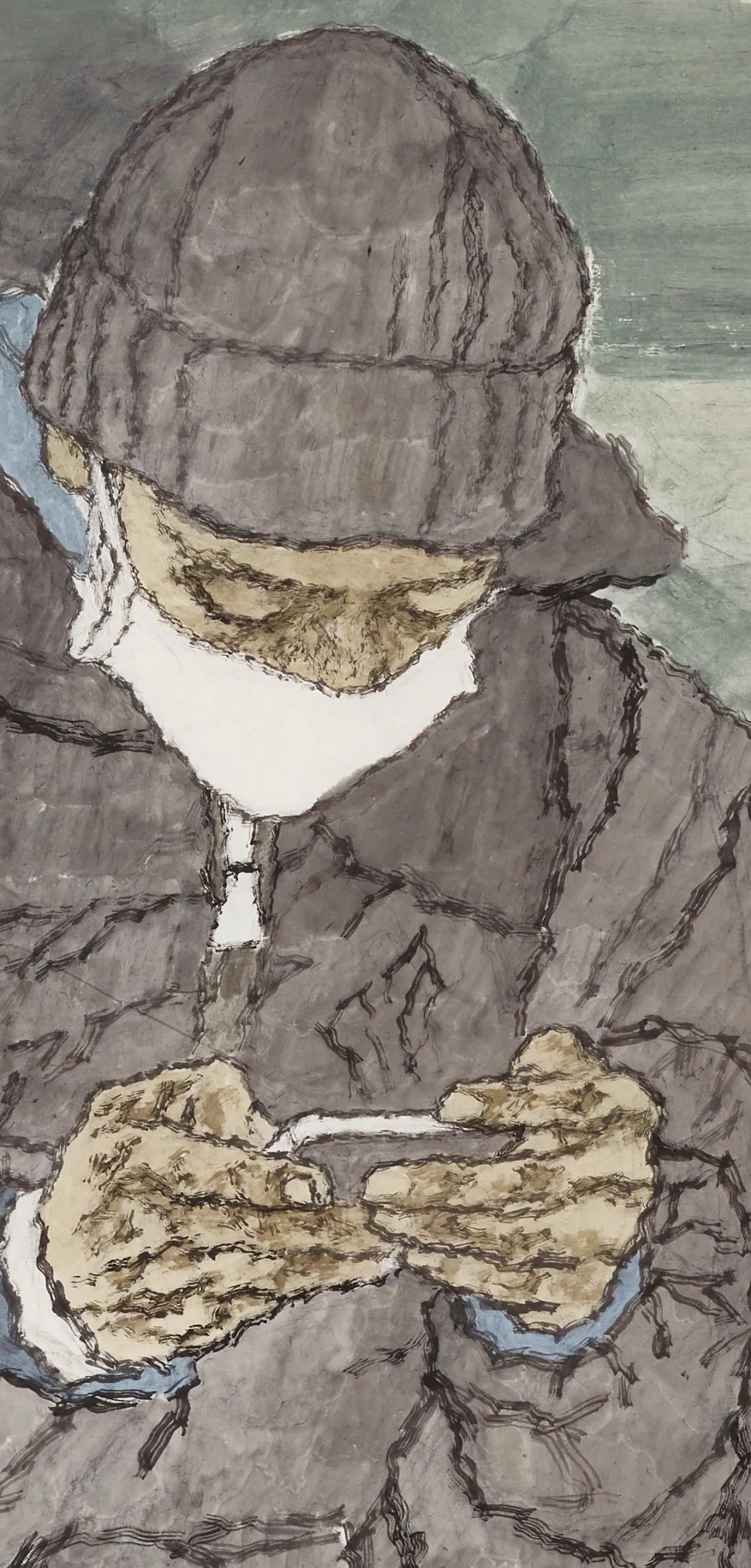

赵奇 《这里的冬天》 200x240cm 2021年(来源:潮新闻)

赵奇 《这里的冬天》 200x240cm 2021年(来源:潮新闻)

画家简介

赵奇,中国国家画院研究员,中国美术家协会理事,中国国家重大题材创作艺术委员会委员。1954年出生于辽宁。1978年于鲁迅美术学院毕业留校任教。2011年调入中国国家画院。代表作品中国画《九一八》《生民一1885,旧金山,董遵宪与华工》《京张铁路一詹天佑和修筑它的人们》《父亲的胡琴》《在土地上》《溥仪出宫,民国十三年》;连环画《可爱的中国》《啊,长城》《靖宇不死》;出版画集《土地与人群》《赵奇,21世纪主流人物画家丛书》《与你相遇》;长篇散文《最后眼睛总是湿的》;诗集《一个人》《给你》;学术文集《关于绘画艺术的思考》《能画就多画点》。