我对自身生命状态和从艺状态常有一些体悟,但我总来不及梳理,便飘散了,化成星星点点,付与唇边的只言片语。最好的情况,则是被搅拌进画面,当体悟又从画面深处渗出,便叫做内涵。

内涵是可以让人感知的,如若微弱得无法感知,或气若游丝,都够不上内涵之谓,其实,我们内里长期融练出来的内涵,应该是滴滴香浓的,这很好,只是一旦付诸软笔,便要大打折扣,有时会所剩无几。

中国人用毛笔诉诸自己,只提得心应手之类常常忘了毛笔也有生命,每只毛笔都有个性,而且是犟脾气,你用他诉诸自己,好比让一位与你个性相左的人替你传话,那语感分寸感不走样才怪。

再者,画国画的用纸、用水、用墨、用色,那生宣纸简直就是个黄泛区,色墨好比稀泥,我们在这上面还要玩水,还要玩得高级,典型的中国式绝技。黄宾翁和白石老人,一个大墨吞吐,一个笔精墨妙,行家便知道他俩妙就妙在用水上,实则是嬉水大师。

时下许多画面黑重粗俗,大抵是用水无法,或对纸上水性没有感觉。难矣哉!一个中国画家先搁置资质修养不论,先要攻下笔性、水性、纸性这三难,要三打祝家庄才行,而所谓攻下,只是说说而已,这功课是一辈子做不完的。

这里插一段,如果一个国画家活上三、五百岁会怎样?尤其他的画会怎样?这很难观想。但可以臆断,他回头看五十岁、一百岁时的画应该会觉得满纸幼稚,笔笔纤弱。所以,艺不厌精,学无止境不是空话。上帝面前人人平等,画画面前也是人人平等。若果谁能打破哪怕一点这种平等,谁就是天才。

传说中的天才是有的,三十岁能画出六十岁的效果,比如傅抱石的人物便是如此;五十岁能画出八十岁的效果,比如吴昌硕的花石。而庸才则倒着来,早先是风流出少年、中老时却未必了了,只好死于忧患了,当然这样说不好,更何况画得好和幸福人生并不一定对等。

这里我还是想说说,除了要三打祝家庄攻下技术难关之外,对画品的追求是顶顶重要的,画品的拉升离不开画者个人资质学养这个箱体的整体拉升。俗话说好铁不打钉,可是在许多人的脑壳里把绘画一事真当成了铁钉一类的零碎。我很反感那些带上孩子对我说:他学习成绩差,所以想让他学画这类话。

现在美院的招生设置,很倾斜文化课成绩,进来的生员,英语四级、六级往往一考就过。当然,这还是不够,外国语言工具和民族艺术之间有多远,我不知道,这其间也绕了点。但这是枝节。

重要的还是文史哲基础,很多学生让我给他们开书单,我没有新花样,只让他们读中外历史、中外哲学史这四部书。有了这四部书的支撑,你就能俯瞰各个知识版块和技术版块,这俯瞰不是机窗上看云,而是以看清各板块之间的关联为要。一切大学问都是看关系的,关系可以是明晰的大尺度的,也可以是模糊交融、微妙映带的。

艺术的生命力就体现在对各种关系的联想和转换上,没有这样的能力,就谈不上创造。自然,中国画家还必须要文学素养,题跋上是什么?无非是诗性的文字或睿智的话题。看图识字式的题款叫人无语。题文学不能老是唐诗宋词,画上的文学,像私房菜里的酱料,须自己调制出来才够味。

你把哲思放进历史的故实中,让二者相互印证,相互营养,再用文火漫炖或急火翻炒,出锅时浇上你自己调制的文学汁料,上乘的题跋便是这样做成的。

干我们这一行的,也有“志向”、“理想”、“诗境”、“意志”、“追求”、“向美向善”、“崇高”这些大字眼,可谓有道,而这些词组却都导向一种行为,即“终身学习”。但一路学习一路向上,不是没有周折的,其间的纠结困惑是免不了的,甚至是颠覆性的,关于纠结困惑,下面就随缘择题而谈:“庄周梦蝶”,一时不知是庄周还是蝶,这其实是个大问题。庄周的一时困惑,成了我们的一生困惑。当然,我们可以认为“周”即是蝶、蝶即是“周”,但在学力不济的情况下,这一智慧很难指导艺术实践,没可操作性。主体与主体自身所派生出的“心物”之间,又复归元浑交融,这个小周天看去的确很哲学也很审美,应该作为画时的常态,即艺术状态,这种状态下出来的东西,肯定是“有意味的形式”。

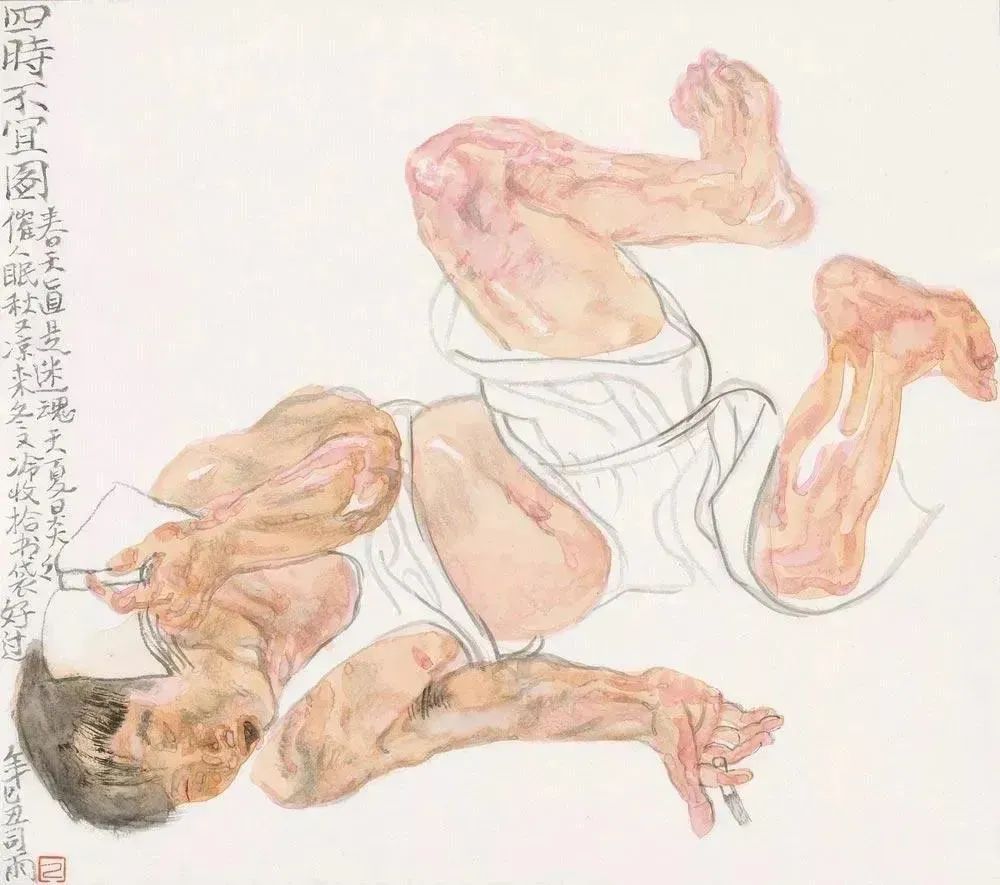

可惜画家也是俗人,遮蔽太多,没了那份空灵,时下更是没时间做“白日梦”了。在更多的情况下,我们“周”是“周”、蝶是蝶,画画归画画、生活归生活、精神归精神、肉身归肉身、“尘归尘、土归土”,而“尘”出自“土”,或“尘归于土”这一常识却成为忘却。这种简单的剥离,如今无处不在,说明了人类的交融智慧已被疏离,也宣告了一个便捷高效的“混搭时代”的到来。

现在的青年画家们,很早就开了“个人生面”,他们够混搭,所以够高效。但“总量平衡”,现在两步并作一步走,接下去只能进两步退一步了,功课还要补,反思要更密集。

别总想着自由落体的加速度,要想想做面筋和年糕累在哪一段,要想想马拉松的前半程和后半程的体力分配。出好东西靠的是积淀,大厨也会指着一锅靓汤说:好货沉底。

想起庄周梦蝶,我不知如何总会想到“我思故我在”。笛卡尔通过哲思的拷问怀疑一切,又因拷问的真切之痛,感知到肉身的在场。一切都虚妄,只有思想者自身可得验明正身。

哲学家的想法到底与艺术家不一样,我更欣赏由这句话派生出的另一句话,“我思我不在”。这句话是对画者忘我工作时那巅峰时刻的最好写照。“我思故我在”,“我在”是谁在呢?是笛卡尔在、庄周在、画者在,“我思我不在”,不在了又上哪儿去了呢?变蝶飞了,变成世界幻相,变成画中意相,随你。

爱因斯坦曾说,“要了解原子,必须先把自己变成原子”,爱氏此番应变为原子了吧。说这段文字,是想说,画家有时也可以像哲学家和科学家那样思考。

创新与传统,是另一对常讲常新的老话题,为什么这话题会常讲不衰,老而不死呢?因为任何变革都绕不过去,也因为它是问题枢纽,正像街巷都纠结于中心广场,这话题因此有了“广场效应”。

据我看,一切出新都源自传统,无根性没有生命力,没有希望,就像骡子,不会再生育。我们讲道统、讲文脉、讲传习,并非做秀。

知道笛卡尔伟大,知道笛卡尔的资质连同他那一根筋的犟脾气来自父本母本,也知道笛卡尔的哲学根底来自他以前的哲学传统,这就够清楚了。传统的承接自然须“后天再造”的贴补,谁也不敢否认这一点。“孔子是怎样练成的”?从根底看,是姬氏一族帮他练成的,但仍需报国意志和丧家犬式的磨励才行。

就是说,一个国画家应当很重视民族文化传统,很重视手手相传的传习方法,也重视个人资质所在重视人生百味,总之你只管积累就对了,至于什么时候可以出新,老天爷自会以某种与你的欲望联动的启示方式告知你。

说到画家的“童心”,也是纠结。明人李贽反儒,不屑于老成世故,提出了“童心说”,这“童心”,就是未被世俗见闻熏染和遮蔽的“初心”。泰州学派另一传人罗汝芳也持相似的“赤子之心”论,再加上老子的“能如婴儿乎”的淡然一问,对明朝中后期之文艺影响甚巨。

王阳明要“致良知”,理智则将童心与良知对接,这里伦理本体转换成了情感本体,“心性”也变成了“心情”,于是,“致”这一动作多余了,纠结就在这“致”与“不必致”上面。不去“致”,自然少了份努力,轻松多了,但阳明学说又了得,弃之不用恐生不安。

俗间都以为国画家如诗仙书狂僧颠一般,要灌下许多酒水才能出自家货色,实为三流编剧所误。人家问我,我都以“酒不醉人人自醉”答之。本来心中有情便自有酒,何必借酒精佯狂。我们讲微醺,讲小酌,因为可得一时“心中无物”,但方寸未乱,此时是有美感的,偶而为之也无妨。

最后谈谈画家的生财之道,这是画家们最纠结的地方之一。

人说“盗亦有道”,这不假,小盗之道,见者有份,大盗之道,窃国自拥。能成一统,这当中一定有道。听说过二世皇帝无道,但未听说开国皇帝无道。画之一道最早是“助人伦,成教化”,后来渐渐沦为赏心悦目、书画养年的滋养品,再后来简直就是可易金银、子孙宝用的财物了。这不能怪画家,乃社会需求所致。

天下第一忌者,挡人财路。谁不想发财,读书人可以“书中自有黄金屋”,画家也一样。有人坦言,画家画好画,须先有钱,辨来有几分道理。国画向来是贵族文化,是大宅里的中堂之物,是皇家旺族手边的一段锦绣,古时暴发户不得近之。有钱了,还要富而能贵才可玩书画,士夫们也才愿意与你共享书画之雅。

现在不少有钱人看到了这一点,拿真金白银换个书画传家,自己金贵了,子孙也有福了,这是英明之举。当今之世,美盲多于法盲,法盲多于文盲,文盲多于网盲,更觉蔡元培的以“美育代宗教”的必要,对美的投资将会是朝阳事业。

话说回来,画家这边仍须有一定的把持。钱是水性的,当记取水能载舟也能覆舟。手不拮据而略有盈余便好。对钱,我个人的预期是:对性命学养有增益的瑞物要买得起;对安身立命之所下得了单;在有钱人面前不自寒酸,锦上添花的钱慎用、雪中送炭的钱不省。这多不算多、少不算少,可以讨一声“惜福”了。

前些天在我的出生地福州的“三坊七巷”,见冰心老人所书“想到就写”四个字,似有触动,便有了这通篇的大白话,想来却是胸中的原料不事加工地端出。胡适先生说得好:“想什么话说什么话,话怎么说就怎么说”。时下积习太多,矫饰太多,好一比西湖下的沉泥,该定期疏浚了。(文/尉晓榕)

画家简介

尉晓榕,中国美术学院硕博研究生导师,首届中国画创作与理论博士,首任中国美术学院中国画与书法艺术学院院长,享受国务院特殊津贴,浙江省美术家协会顾问。