任何艺术大师的作品都应当是其思想观念的映射,中外美术家莫不如此。对于熟稔中国经史、书画鉴赏和实践以及西方现代艺术流派的黄宾虹而言,也不例外。现在的我们看到了黄宾虹在20世纪对中国画法和理论的梳理,也看到了他早期“民族主义”式的文化自信,但往往忽视了这位艺术大师“全球文化”的广阔视野,以及黄宾虹在中国美术“现代性”转型问题上的思考。

也许是为了作更简单直接的区别,黄宾虹被学界贴上了“传统延续型”画家的标签,但这一标签其实没有正视黄宾虹在现代画学思想上的开拓性和体系性,也遮蔽了他在现代中国画实践探索上所作出的卓越贡献。这一标签产生了三个具体问题:(1)否定了20世纪中西文化融合中中国画“本体”发展的事实。(2)遮蔽了黄宾虹中国画思想的世界性和现代性。(3)对“内生型”现代中国画理论研究的缺席,造成了我们对黄宾虹的“误读”以及对当代中国画理论发展的困惑。

1989年,洪再新在《从国际学术交流看黄宾虹的远见卓识》一文中表达了黄宾虹对中国画在世界艺术中现代价值的敏感,“宾虹先生之反复论及欧美学人对中国画的研究,意在为他申明自己的艺术主张树立有益的参照系”,进而强调了黄宾虹把欧美文化作为“参照系”的历史价值,“(黄宾虹)并没有先从日本学者的研究中去寻找借鉴物,而是偏重欧美学者的工作,在文化差异悬殊的情形下探讨中西艺术的共同点。”薛永年则认为:“黄宾虹不仅是坚守本土文化立场并从传统内部寻找超越动力而借古开今的画坛巨匠,而且是毕生致力于弘扬中华文化沟通中西画学而著作等身的美术学者”。在20世纪上半叶,黄宾虹实现了“个体化”的现代转型,他由一个旧文人转变为现代知识分子,他的知识结构也发生了重大的改变。黄宾虹从当时的“时代与气候”中思考了中国画的现代性发展,他说:“欧美人近三十年来,搜购中国古画,并考理论之书,骎骎日进,已将抉微探隐,上窥宋元之堂奥,思有以改造欧画之精神。”他通过与欧美学者进行深入交流,发现了在“远东绘画”视域下,东西方的美术产生了某种“知识折叠”。杭春晓关注了发生在20年代之后的这股潮流,他说:“虽然这种思潮隐含了中西双方的相互误读,却也生动诠释了全球化语境之下,中国传统与西方现代摆脱二元对立的宿命,在整体性的世界概念下获得‘知识折叠’的契机。”欧美学者对中国传统美术的研究,其目的在于改造西方古典绘画的“再现”精神,以寻求新的发展,这一发展就是基于西方社会存在的文化基础之上对于自身现代性的诉求,在这个“知识折叠”的潮流下,中国传统向“现代”时态下的转型具有了自身的可能性。

图1 1933年黄宾虹与四川朋友合影(左二为黄宾虹),见王中秀主编:《黄宾虹年谱长编》(下),荣宝斋出版社2021年版,第711页

图2 1933年3月4日黄宾虹与成都学界合影(前排右四为黄宾虹),见王中秀主编:《黄宾虹年谱长编》(下),荣宝斋出版社2021年版,第710页

一、中国绘画艺术的“民族性”自觉

欧美文化在20世纪的大流行,并不可能消除各种文化的差异性,因为在民族存在的限度内,不可能存在无“民族性”的现代文化。以无须否定“自我”的现代方向,以及假借“他者”进行自我价值再确认、实现自身文化现代“转型”的目标,便是黄宾虹整理中国画学的基本立场。

在1932年至1933年的重要一年,当国画家们彷徨于中国美术往何处去的时候,黄宾虹70岁入蜀,开始为中国山水画的现代“转型”而体悟自然理法。(图1、2、3)留法归来的美术批评家傅雷则在上海《艺术旬刊》上发表了《现代中国艺术之恐慌》和《我再说一遍:往何处去?……往深处去》两篇重要文章。这两篇文章是傅雷欲解决中西文化冲突而寻找中国画发展的建议方案,在他看来,当时中国美术界的恐慌从根本上说是“民族性”的缺失,一些“严拒新思想”的画家是因为“拘囚于传统法则,困缚于形骸躯壳,而不复有丝毫内心生活和时代精神底表白”,而那些“跟着人家乱跑”的画家,则是“被外来文化征服而全然抹杀了自己”。傅雷认为在“艺术颓唐的时代”的人们走的都是“模仿”一途,只是模仿的对象不同而已,但“显然前者比后者更有再生——或者说返老还童的希望”。傅雷进而补充说道:

因为前者虽然固执,但究竟还在用他们的头脑,一个古老的民族,在表面上虽然要维持他古文化底尊严而努力摒拒新文化,但良心上已经在暗暗地估量这新文化底价值,把它与固有文化底价值平衡,于是在民族的内生命上,发生一种新和旧的交战,一种crise(危机),于是它底前途在潜滋暗长中萌蘖起来。

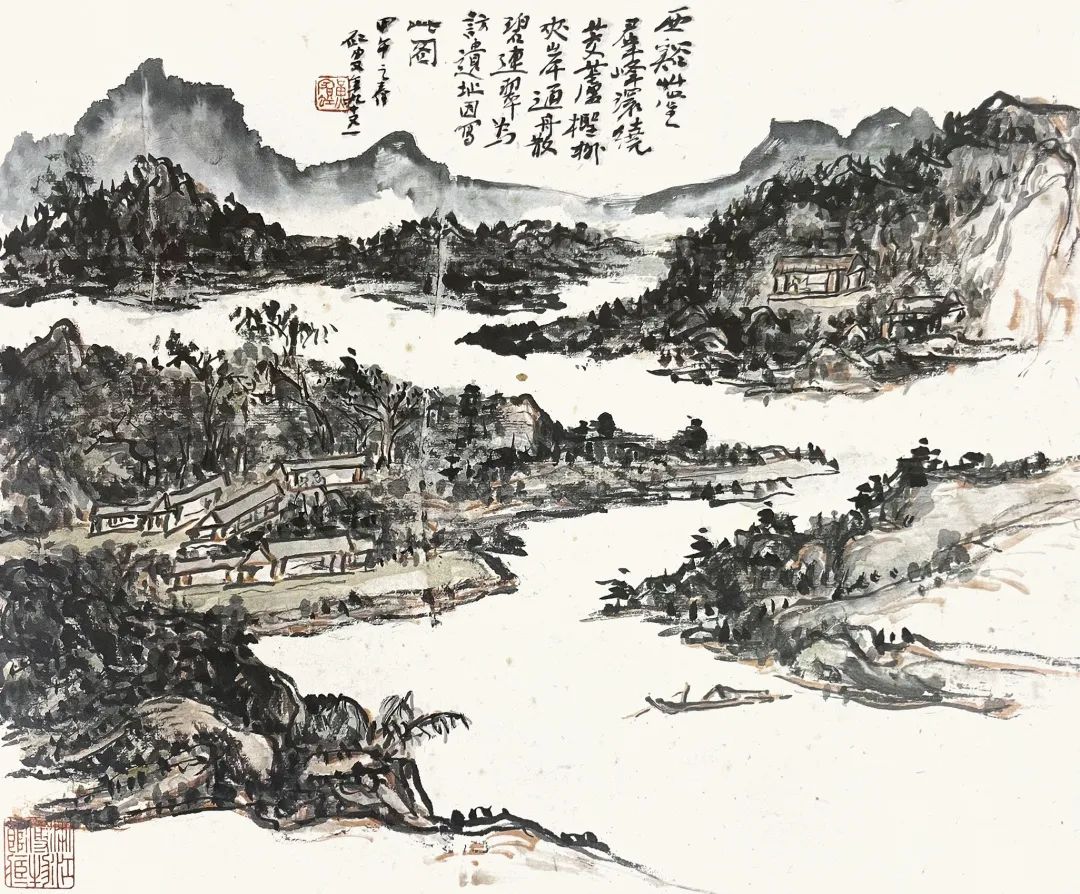

图3 黄宾虹《蜀地纪游山水画稿》中国画

24cm×36cm 1946年 见朱良志主编:《内美静中参》,

浙江人民美术出版社2015年版,第191页

图4 1932年黄宾虹与上海美术界的同仁合影(中间正面坐者为黄宾虹),见王中秀主编:《黄宾虹年谱长编》(下),荣宝斋出版社2021年版,第708页

傅雷所强调的“往深处去”,就是要求画家要理解自己民族性的差异,去深研中国画的笔墨传统,培养技巧、磨炼思想,并把“深入传统”作为现代中国画学开创的逻辑起点,方能以现代美术的样貌与世界文化相呼应。

在1943年与黄宾虹的第二封书信中,傅雷就谈了自己对当时中国画向“深处去”的4个认识:(一)笔墨传统的整理。(二)真山真水的欣赏。(三)古人真迹的凭借。(四)画理画论的修养。傅雷认为,在这些“深处”工作没有完成以前,画家们谈“融合中西”就是一个不切实际的理想,他还认为:“古今中外凡宗匠巨擘,莫不参悟造化”,“际此中外文化交流之日,任何学术胥可于观摩攻错中,觅求新生之途,而观摩攻错又惟比较参证是尚。”傅雷主张把西方文化作为“他者”的参照对象,借助自然造化来深研民族的文化精神以实现文化的突围。对于傅雷的建议,黄宾虹用“回环再四,感佩莫宣”进行了回应。显然,在黄宾虹与傅雷看来,某些主张“既要继承传统文化同时又要吸收外来文化”的革新方案仅是一个伪命题,对于偏离了民族性文化的艺术是很难有能力再吸纳其他优秀文化的,美术家若不能在中西绘画的“画理”和民族“画法”上深入,那么对于任何外来技法方面的融合都将是对自身艺术的破坏。因此,中西画理的研究和“民族性”的画法表达,就成为了当时黄宾虹眼中“现代性”转型首要解决的问题——这也就注定了完成这一目标,是发生在以全球文化比较为背景且能深研中国画法和“参悟造化”的画家个体身上(图4)。

1928年,上海美专的画家、史论家俞剑华在《贡献》杂志上发表了《单纯化的艺术》,高度赞扬“后期印象派”塞尚、梵高和高更的绘画是“趋重于内心的表现与感情的流露”的艺术,认为“后期印象派”的绘画是以“神意为真”的艺术,并对当时在技法层面上以“融合中西”为口号的“折中派”提出了严厉批评。同年6月,俞剑华在《真善美》杂志上发表了《国画通论·国画的改良》一文,认为中国画家要创新、要“融合中西”,但又不可轻言“融合”,真正能成功实现“融合中西”的中国画家必须具备5个能力:(1)对于国画理论须极透辟,技术须极纯熟,画史须极明了。(2)对于西画的理论、技术、画史亦须有高深的修养。(3)有勤奋耐劳的精神。(4)富于改革的勇气。(5)无一偏之见。傅雷认为当时以“融合中西”为口号的画家,由于对自身文化深入的缺失往往会流于肤浅,缺失“比较参证”的能力将会成为中国画向现代转型的主要障碍,他说:“惟有中国人的灵魂,中国人的诗意,中国人的审美特征的人,再加上几十年的技术训练和思想酝酿,才谈得上融合中西。否则仅仅是西洋人采用中国题材或加一些中国情调,而非真正中国人的创作;再不然只是一个毫无民族性的一般的洋画家。”

从中国文化史来看,汉文化对于印度佛学文化的吸收、融合,其实同欧美文化与汉民族的融合一样,都要经历一个漫长的历史过程,因为文化所形成的沉淀以及它们所产生的巨大影响势必会造成不同主体之间短暂而激烈的对抗。中国现代文化转型的缓慢也有这一方面的因素。自明朝中期西方传教士的文化传播到20世纪初,中西文化交流才迎来了一个相对深入的历史阶段,中国对于西方世界封闭式的中心主义被彻底打碎,随即面临的是全球化的“民族”与“国家”的现代概念。欧内斯特·盖尔纳(Ernest Gellner)在《民族与民族主义》(Nations and Nationalism)一书中认为“民族主义”是随着工业主义而诞生的概念,而“现代性”作为一种功能是其社会组织和文化的一种独特形式,理性和科学就是这种社会组织和文化独特形式的内核,其发展的结果就是“民族主义造就了民族概念”。随着现代民族国家概念的诞生,区域文化在现代化的交流中亦得到了新的资源补给,欧洲盛行的“民族主义”思潮把各国的政治诉求和民族性的研究也推向了新的历史高度。

面对西方“他者”的现代文化,中国也不得不在20世纪全新的世界格局中开展“自我”价值的再确认。但在这一现代文化大发展语境下,真正具有变革思想且深入传统的中国美术家却是罕见的。黄宾虹曾描绘自己早期在上海即展开的思考:

下走学植荒路,无由进德,惟蜷缩市尘中,岑寂如崖谷,仅摩挲古金石书画,间与一二欧友相研求,稍剖前人拘泥穿凿之感以为快。自谓古人之道与艺,皆于是乎存,而不知其僻隘也。

黄宾虹讲述了自己借助考古学知识,结合书画“实物”与欧美汉学家共同对中国美术进行研究的事实。但黄宾虹所思考的已经不仅是在传统美术上的“延续”问题,还是从世界美术立场对中国艺术进行一次“道艺”关系的再拷问,他的目的在于“正时俗之积弊,骎骎与海外学者相接”。

图5 黄宾虹《尧山写生画稿》中国画

28cm×17.5cm 约20世纪30年代

浙江省博物馆

在第一次世界大战以后,中国文化和教育界的领袖蔡元培于1921年访问欧美诸国是一个重要的文化事件,“对此前奉行的‘西化’路线,不啻为一次自我检讨的过程。”在这一行程结束以后,蔡元培仿佛从西方立场的“东方镜像”中重新确认了“民族性”这一文化概念,并悄然地改变“正向”的西方立场,而热忱地在中国鼓励以西方现代艺术为“参照”系统所进行民族化的中国画革新。蔡元培还以此理念创建了国立杭州艺专和举办了第一届全国美展。通过材料可以发现,1924年,蔡元培在《中国美术展览大会目录》前言中明确提出了“一民族文化,能常有所贡献于世界者”这一重要概念,并强调了“以固有文化为基础”的革新立场。自1929年在第一届全国美术展览以后,蔡元培还特意将书法和绘画作为中国主要的艺术形式参与国际性的艺术展览。在1932年的上海,傅雷、倪贻德等人发起的“决澜社”现代艺术运动之前,中国美术界的“国画复活运动”已然开启了中国美术“现代性”的大讨论,中国画在1923年至1937年之间进入到了一个“自我重构”的历史阶段。在“国画复活运动”时期,中国画与西洋画的二元对立关系开始转变为“世界之中国”的民族性讨论,中西文化由之前的矛盾与对立被引入到一个统一的框架结构当中。黄宾虹便是其中的重要代表(图5)。

终身以“沟通中西画理为己责”的傅雷,曾对庞薰琹和林风眠“融合中西”的艺术路径给予关注,他说:“庞薰琹在抗战期间在人物与风景方面走出了一条新路,融合中西艺术的成功的路,可惜没有继续走下去。”“现在只剩下一个林风眠不断从事创作……这也是另一种融合中西的风格”。尽管在1946年,傅雷同样为庞薰琹在上海举办了画展,但对于系统化的现代中国画的理论建构,傅雷还是倾向了黄宾虹的具有现代民族美术特征的画学思想,如1943年他在给黄宾虹的信中说道:“获悉先生论画高见,尤为心折,不独吾国古法赖以复光,即西洋近代画理亦可互相参证,不爽毫厘,所恨举世滔滔乏人理会,更遑论见诸实行矣。”

二、中西现代美术的对话

20世纪20年代,美术教育在世界范围内经历了复杂而深刻的变革,奥地利的弗兰兹·齐泽克(F.Cizek)、美国的约翰·杜威(John Dewey)等教育家都推崇美术教育对于人格和社会发展的意义。彼时,伴随着西方现代艺术的发生,中国美术教育也进入到了一个全新的时代,如上海美专的《美术》杂志出版了介绍后期印象派的专刊,刘海粟专门撰写了《塞尚奴的艺术》一文介绍塞尚的艺术。中国美术的教学模式也逐渐从商业美术转向美院美术教育。受到西方画派的影响,美专的画家开始摆脱古典写实的学院派风格,通过“外光写生”而探究现代艺术的语言表现。西方的现代艺术以“形式”语言来检讨古典主义“再现性”的写实传统时,自然会把目光投向带有主观性的“非西方”的绘画样式,中国画也毫不例外地成为了西方文化体系所参考的对象。值得注意的是,此时的黄宾虹借助外来的艺术知识,对以风景画为主要题材的后期印象派(Post impressionism)进行了深入的研究,其目的即在于寻找中国绘画的“现代性”出路。他以中国美术史家的眼光对西方主观与客观兼顾的“现代艺术”进行了分析,并提出了“画无中西之分,有笔有墨,纯任自然,由形似进于神似,即西法之印象抽象”的重要结论。“后期印象派”画家使用线条与团块组合的处理方法,亦曾给予了黄宾虹很大的启发,但它却被黄宾虹建立在了唐宋绘画本体性的语言基础之上。颂尧称“后期印象派”的绘画方法“打破以前之浑染,亦不拘于新印象派之点彩,乃随应用线条或团块Mass,如我国之方法绘作”。1919年,黄宾虹曾“移译”了陈树人以西方美术史为主要内容的《新画法》,并以《新画训》名称发表在《美术周刊》上,在序言中,黄宾虹引用英文原典“There is no new thing under the sun”(世界无新物)表达了他对当时画家“国画改造”的态度。洪再新认为:“从标题看,(黄)易‘法’为‘训’,倾向内省,表明译者所进行的学术探索,因为辨析古学与新知体系的各种关系,必然冒着失败的危险。”在这篇“冒着失败危险”的美术史文稿中,黄宾虹以精研中国画法的立场对西洋美术的各个流派进行了比较分析,并吸纳了许多有益于现代中国画发展的新理念,包括印象派画法的画法的优长,他努力把中国绘画中的“古学”转变为“普世”的现代话语。

傅雷在他的第一篇美术批评文章《塞尚》中亦认为,塞尚终结了早期印象派所崇尚的“外美”,他说:“印象派绘画的根本弱点,即浮与浅,美则美矣,却只能止于悦目而已。”而塞尚“把自己强毅浑厚的人格力量全部灌注在画面上。于是,近代艺术就由萎靡的印象派中超脱出来了”。他认为塞尚的意义在于告诉人们,艺术不仅要表现外在的真实与美感,更要表现内心的真实与美感,他认为:“后者是目的,前者是方法。”[28]通过黄宾虹的山水画作品可以看到,这也就是黄宾虹后期绘画中的主要观念。1930年,蒋锡曾在《东方杂志》(第27卷)上发表了《中国画之解剖》一文,提出了中国画具有“内美”的特征。黄宾虹则通过阅读大量真迹,把“内美”确定为中国画的基本特征,认为古人全重内美,“只在笔墨有法,不顾外观粗拙”,其目的在于排斥“形似”而追求“神似”。他说:“象形之字,日久不用,画亦轻于貌似,而专重精神。宋东坡诗云;作画以形似,见与儿童邻。(中国)画斥形似,其异一也。”进而认为,西方从古典写实向印象派现代艺术的转移,与中国晚唐从刻画修饰的“外美”向北宋崇尚写意的“内美”转移,是相似的。

通过材料整理可以发现:黄宾虹融合中西现代绘画颇富学理的“切点”就是他所强调的“科学中保留哲学”的思维方法,对于这一“综合性”思维方法的运用,表明了黄宾虹现代中国画学思想构建的成熟。黄宾虹认为,唐宋绘画在审美本质上的转移即是一种科学思维向哲学思维的转移,这一转移也表明了现代中国画“内美”精神的确立,这也正如他所说的:“唐及北宋,画学之盛,精能已极。”

在20 世纪初全球美术“比较参证”的语境下,黄宾虹发现了两宋山水已然成为东西方美术“参证”的重要对象,他在与孙女黄高勤的通信中强调了“学北宋法,于欧画理法同其精神”的文化理念。大英博物馆早期的艺术史家宾雍(Laurence Binyon,也译为宾扬)在《远东绘画》(Painting in the Far East)一书中也曾提出西方绘画可以从宋代山水画中寻找现代的艺术语言,并将宋画视为对抗“人类中心主义”的一种潜在选择。在《中国宋代艺术》的章节中,他对“现代”一词提出了自己的看法:

“现代”究竟指的是什么?我认为,现代是这样一个时代:民族的利益不再停留在争取生存的抗争上;人的思想是自由的,能够决定自己的生活,并冷静地看待外部的各种力量;社会不再处于常年的战争状态,从佩戴武器彰显武力转而崇尚文明和礼仪。从宋代遗留下来的艺术来看,当时的社会具备了上述的现代特征。

宾雍从西方学者的立场出发,强调中国宋画的“现代性”是对自身文化的反思,并充满了利用“他者”参照的自我意图。西方现代主义的重要推广者罗杰·弗莱(Roger Fry)在《远东绘画》的书评中指出:“甚至在复制品当中,宋代绘画都流露出画家的极端现代性。”尽管宾雍和弗莱对宋画的认知并非全面,甚至也没有注意到两宋之间的风格差异,但这并不会影响这种“跨文化”所进行“参照”的思考,他们对于中国绘画独特的哲学思维及语言方式充满了兴趣。黄宾虹重视五代以后中国画法的成熟,他认为:“五代画合丹青水墨与大自然发明六法,画由科学进于哲学,哲学合综,学非合综不大,科学分析,理非分析不精。”他主张画家应研究唐宋绘画,亦要关注科学与哲学相融汇的思维方法,并以此建立现代中国画学的法度。当然,黄宾虹当时所认为的“科学”主要是指西方的科学方法,“哲学”则是指中国传统哲学,而不是指西方的哲学。很显然,在一个跨文化的、国际化的框架结构中,包括弗莱和宾雍以及黄宾虹,都与现代艺术观念的发生有着重要的联系。但对黄宾虹而言,如何从西方现代艺术的“他者”体系中找到自我发展的方案,是充满变革意味的历史背景下自我追求的目标。

1931年9月下旬,蔡元培在上海威海卫路宴请刘海粟欧洲归国一行,在宴会上傅雷与黄宾虹应为首次见面,但二人在此并没有机会深入地交流艺术思想。其间蔡元培对傅雷提出的关于上海美专的改革方案表示赞同,并大力支持——这也是黄宾虹所赞同的。1943年是傅、黄二人再次通过书信对话的重要历史节点,傅雷在这个时期对黄宾虹的现代中国画理论及实践探索有了进一步的了解,并发现了他在理论方面的成熟,尤其是关于对传统理法的“再深入”问题都给傅雷以惊叹。傅雷认为黄宾虹虽然没有留洋的经历,但“一以探求真理为依归”,“从无入主出奴之见羼杂其间”,在综合各种文化的思维方面远胜同侪,他在信中说道:“近人论画除先生及余绍宋先生外,曩曾见邓以蛰君常有文字刊诸《大公报》,似与中西画理均甚淹贯,惟无缘识荆耳!亡友滕固亦有见地,西方学者颇能见个中消息。”

据现有材料可以看到,黄宾虹一生中与之深度交流的重要欧美汉学家应该不少于十几位,其中包括了美国的德里斯珂(Lucy Driscoll)(图6)、福开森(John C.Ferguson)、德国的孔德(Victoria Contag)、瑞士的喜龙仁(Osvaid Sirén)、法国的伯希和(Paul Dellict)、马古烈(Georges Margoulics)等人。黄宾虹与他们往来通信数十载,以中国画论交流中西艺术。德里斯珂在读了黄宾虹1940年著的《画谈》后对黄宾虹的学识“企佩无极”,并主动写信与黄宾虹进行交流,她认为黄宾虹的研究“如能阐扬得法,广为介绍,则足以影响吾西方画学今后之发展”。需要指出的是,黄宾虹的“画无中西之分”的说法是从人类艺术精神的本原而阐发的,并没有否定各自的民族性特征,他说:“艺术与他种科学有连带关系及研究时所应注意者。艺术与各种科学均相贯通,故研究佛学、道家诸理,可通书画艺术。”与中国绘画密切相关的学问即是佛道的学问,黄宾虹对于中国现代绘画的探讨与表现,并不否定中国画应接受科学的思维,而是更关注和强调了艺术与哲学及科学的相互关联。

黄宾虹用“科学中保留哲学”的思维来研究美术的方法,长期以来不受国内多数美术家的珍视。黄宾虹这个思想方法不但贯通于他一生的艺术实践,并且对周围的朋友、弟子也都产生了重要的影响。薛永年认为,虽然黄宾虹当时在科学方法上的精求不如从德国归来的滕固等专业美术史家,对被滕固称为“实证论”和“观念观”的史实考证与重建方法,从不同角度阐释风格演变原因的方法也都缺乏更为深入的探讨,但黄宾虹比前人更重视新的考古资料及对实物的考证,以对美术史进行新的哲学阐发,其自觉独立于强势的西潮外又看到了“中西艺术共同归趋”的认识,为20世纪中国美术史学走向现代作出了不可替代的贡献。

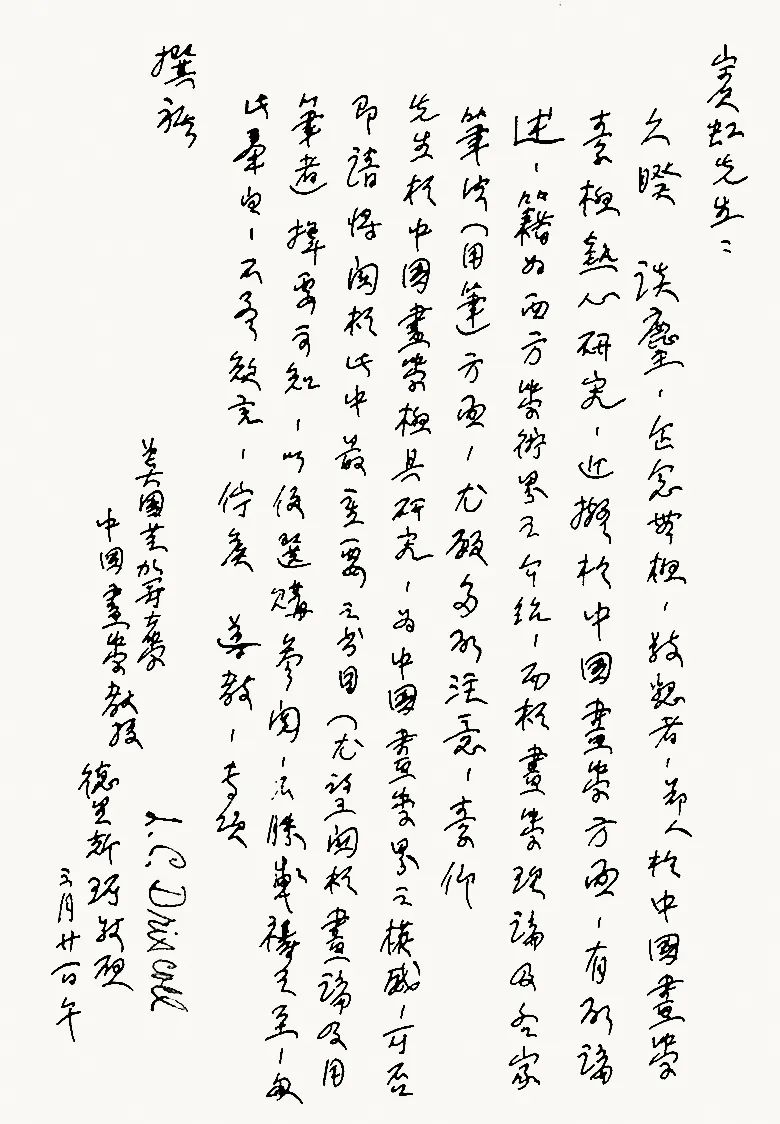

图6 1939年3月21日德里斯珂写给黄宾虹的信函,见卢炘、杨振宇主编:《名家——吴昌硕·黄宾虹·陆维钊》,上海书画出版社2020年版,第52页

三、黄宾虹“格物致知”的观念

1953年3月,黄宾虹为朋友商承祚收藏的王阳明书法手卷《骢马归朝诗叙》作题跋:

姚江王阳明先生言行具详《文集》,观其论学,谓致知格物当求诸心,不当求诸事物,而以《朱子集注》或间二类,为中年未定之论,程、朱、陆、王所分异同。近代学者,盛称文物,陈簠斋云“非汉儒无以见圣王制作,非宋儒无以明贤哲精神”,斯言至确。中国学术尚综合,列邦学说竞分析,哲学、科学又有所分。格物致知即是科学,修身齐家,兼用哲学。

这段黄宾虹晚年的题跋充分体现了他的治学观念。对在《大学》中“格物致知”的争辩,古人可谓汗牛充栋,但黄宾虹以科学与哲学相融汇的精神给予阐释,认为古人所说的“格物”就是科学的方法,他认为要理解《大学》,就必须从“科学中保留哲学”的思维方法里去寻找,“致知”即是对科学的超越,是哲学的认知和道德的修养,中国学术的优势在哲学“综合”,西方学术的优势在科学“分析”。王阳明的心学本身也是一种“心物一体”的综合,它包含着“格物”的科学精神。

我们今天可以称王学是“心是实理”的本体论、“知行合一”的方法论和“实地用功”的实践论,并且它和近代以来的西方科学也是不矛盾的,但黄宾虹从认知事物的科学方法入手,借艺术把科学与哲学进行融合,并以艺术的“综合”思维特征概括中国文化所具有的优势。刘师培依据“易学”解释“格物致知”,他在《国粹学报》发表文章指出,在20世纪,科学与哲学的结合可以帮助人们理解《大学》中所讲的“格物致知”。“下学,即西人之实科,所谓形而下为器也;上达,即西儒之哲学,所谓形而上道也。《大学》言‘格物致知’即是此意,即上达基于下学之意也”。他的这种概括在20世纪上半叶诸多中国学者那里已经成为了一种共识,一批融合科学方法的哲学家如熊十力、冯友兰、张君劢、张东荪、金岳霖、贺麟等相继问世,在他们眼里,西方科学方法的介入是发展中国文化哲学的一个重要手段。

黄宾虹也因研易学而“知汉宋诸儒之长”,在他看来,哲学与科学在本质上是“格物致知”所应具有的两种方法,并不是中西文化的差异,只是西方优长在科学,中国优长在哲学。中国古人在科学与哲学相融合的领域也曾有过诸多的实践,并且这些实践成就主要体现于绘画艺术,他在与傅雷的通信中说道:“欧学物质文明,初步迥异,至于思想,原无不同。”在《论中国艺术之将来》中又言:“泰西绘事,由印象而谈抽象,因积点而事线条,艺术既臻,渐与东方契合。唯一(西方)从机器摄影而入,偏拘理法,得于物质文明居多,一(东方)从诗文书法而来,专重笔墨,得于精神文明尤备,此科学、哲学之攸分,即士习、作家之各判。”在黄宾虹眼中,中西文化的对立与差异,是因民族性差异而产生的思维方法的失衡,即便是古代院体画与士大夫画的区别亦是这两种思维方式的侧重。1919年,德国学者黑塞(Hermann Hesse)说:“我们迫切需要的智慧在《老子》里”。黑塞主张要用东方的哲学思维从自身内部寻找“中国”,并认为只有中国的圣贤能够拯救欧洲的灵魂。在现代语境下,对于中国哲学和艺术的研究在这一时期成为了世界范围内的显学,如黄宾虹所言:“欧美诸国言美术者盛称东方,而于中国古画,恣意搜求,尤所珍爱。”

中国在周代文化以前是以伏羲画“先天八卦”而建立《易经》天人之际的文化系统,西周时代的古人又把《易经》演绎为“人文主义”式的文化观念,把物理世界抽象为天、地、日(火)、月(水)、风(气)、雷(电)、山、泽(海)八类,这八类被称为“后天八卦”。《易经》所产生的“卦象”是指对万物视觉类别的符号抽象,这个以“理象数”为主导的《易经》画卦系统在黄宾虹看来就是“科学中保留哲学”的思维方法,它本身也是思维“综合”的产物。黄宾虹还曾引用法国汉学家拉克伯里(Terrien de Lacouperie)的话以传达出另一解读:八卦即巴比伦尼亚楔形文字之变形,《周易》一书来自加尔底亚(又译为迦勒底),即中国“葛天”之语汇。他的这些论述,引用的虽然可能是一种“文明西来”的假说,但至少表达了他的文化视野和研究知识的宽度以及思考科学内容的广度。他对中国文化研究的概念和知识,已经是在20世纪考古学在世界兴起之后的学问,而不仅仅是延续固有的旧学。

在战国时代,曾有一股以“实证”为主要目的而融合科学、哲学的学问风气弥漫,代表纯粹哲学的“名理”学派和代表科学精神的“方士”及阴阳家们,在燕齐两地,用一种源自“易学”科学的方法来印证黄帝、老子对于生命本体的研究。《汉志·诸子略》称:“阴阳家者流,盖出于羲和之官。敬顺昊天,历象日月星辰。”儒、道的哲学思想也受到了这种影响,庄子在《天下》中就称当时的士人“俱颂墨经,而信谲不同,相谓别墨”。胡适将这类“别墨”解读为“科哲之墨”。民国署名“无观”的作者在《墨子与科学》一文中亦认为《墨子·非命篇》所说的“三表”法即是墨子所用的科学方法,他引用原文:

于何本之?上本之于古者圣王之事。于何原之?下原察百姓耳目之实。于何用之?发以为形政,观其中国家百姓人民之利。

无观认为墨子“尊重经验、考察当前事实和应用证明”即是中国最早的科学方法,而其中的“实验方法”就是近世科学的唯一利器。郭沫若认为荀子的哲学就包含了早期科学的精神,并称荀子“明天人之分”的思想是中国科学的萌芽。黄宾虹在《南社丛刻》第三集的《叙印谱》一文中记:“余得孙况印……为之狂喜,拟以宝荀名楼。”孙况即荀况——这表明了黄宾虹对荀子科学与哲学相融合思想的推崇。战国时期最重要的阴阳家邹衍的科学方法被司马迁称为“其语宏大不经,必先验小成,推而大之,至于无限”(《史记·孟子列传》)。他的方法就是一种典型的“由科学到哲学”的思维方法。至此可以概言,黄宾虹在艺术上吸收了先秦时代“制天命而用之”的唯物主义自然观,而专注于科学与哲学相融合的方法。

在以工商业文明为主导的现代社会上,对于儒道“心学”的重视其实就是对人类生命价值的重视。20世纪早期,道家的诸多经典被翻译到了欧美国家,对西方的哲学界乃至心理学界、美术界、戏剧界等都产生了重要影响。汉学家们把“老庄”学说作为一种“精神科学”来治疗战争的创伤,并以此寻找新的文化途径。他们随着对道家哲学方法的了解而对中国绘画亦有了新的认知,而此前的西方世界是以儒家文化为主要内容来看待中国文化的,亦不相信中国有真正艺术和哲学的存在。道家的哲学方法与思维在和西方哲学思维的“共生”框架下,在20世纪对其文化发展产生了重要影响,宾雍的老师赫尔伯特·翟理斯(Herbert Allen Giles)就是庄子学说在欧洲的重要推动者,他曾在中国生活了25年并一生潜心于汉学,1889年他翻译的《庄子》(Chuang Tzu)在伦敦出版,庄子哲学的出现引起了西方文化界的极大兴趣。在庄子哲学与美学的影响下,欧美学者开始研究中国绘画的艺术精神。1905年,翟理斯又出版了《中国绘画史导论》(An Introduction to the History of Chinese Pictoral Art),此后英国逐渐成为了欧美研究中国绘画的重要阵地。宾雍的《远东绘画》就是受到翟理斯的影响并大量参考了翟理斯的汉学知识。1923年,宾雍的助手阿瑟·韦利(Arthur Waley)在伦敦又出版了《中国绘画研究概念》(An Introduction to the Study of Chinese Painting)一书。这反映出此时的西方对于中国绘画的认识与汉学进程紧密联系在了一起。

黄宾虹认为,中国画家应当在欧美新的文化趋势下重新看待中国艺术的现代价值,而不是将之视为过去的事物,他说:“近人言哲学者谓上古科学附属哲学之下,中古科学、哲学背道而驰,近古科学大明,贯通哲学,虚实兼该,互相扶助。”近代西方科学的迅猛发展,引发了20世纪世界范围内人类对哲学和人生的新认识。黄宾虹在对西方文化在近代的“转型”表示敬畏的同时,也对中国文化忽视民族艺术的现状表示了担忧:“金石书画,初流入湘赣诸省,近二十年来多往国外,而欧美学者进步甚速,将由物质文明进于精神文明,举国不经见之文物皆可明晰,而吾国人瞠目其后,以与竞争不亦难乎?”西方世界从科学的物质文明向精神文明的转型,离不开中国传统哲学与艺术的启迪。因为这种文化发展的忧患,才让黄宾虹投入大量精力整理和研究诸子“道艺”相互生成的思想,以为中国羸弱的机体注入新的生命,他感慨地称,“周秦诸子理论极透彻,当时学艺亦极精工”;“周秦诸子学术垂数百年,至于今日皆受其赐,功在庄老,较申韩为尤多”。黄宾虹力图通过对现代中国绘画艺术精神的再建立,使原有的以“道”为主体的文化优势再度恢复。

若从宏观文化的思维出发讨论,则可以认为黄宾虹的目的是在借艺术而实践士大夫知识分子“为天地立心”的精神境界,这一境界是以“师儒”的信念来关怀普罗大众,这也是他阐发“道艺”关系的现代指向。在20世纪,“科学中保留哲学”的文化思维已然成为了黄宾虹画学思想的根基,也是他超越当时各种文化纷争的自信所在。在关于“道咸画学”的论述中,黄宾虹说道:“天地大自然之间,生有人类,凡有机物无机物,皆为人用,有综合以总其成,有分析以窥其微,而补天地之缺憾。剪裁工作,尽于善也,绘画之事,此其先务。”这里可以看到黄宾虹是因为推崇“综合”思维方法而关注了中国绘画,这也如傅雷所指出的,“我们切不要把古典派和学院派这两个名词相混了,我们更不要把我们的目光专注在形式上”。他推崇塞尚和黄宾虹的艺术,就是因为他们都是尊重传统而不为传统所束缚的艺术家,他们都把古典的“坚定”和“永久”的精神奠定在自己的时代当中。

晚明启祯时期的学术思想其实已经恢复了古代“科学中保留哲学”的鲜明印记。方以智是这一时期具有代表性的哲学家及艺术家之一,他的“质测通几”之学是以“穷源溯委,问必有证”的自然科学和哲学思维为基础而建立的一条唯物主义式的认知路线。“质测”即是指科学,“通几”是指哲学。以《易经》中“下学上达”之意而为自己命名的方以智认为,《易经·系辞》中所说的方法路径包含了三个部分:至理、物理和宰理。“质测之学”就是指以物理为基础的自然科学,而宰理则是古代儒学所研究的伦理哲学,至理就是纯粹的哲学逻辑。方以智认为西方学问“详于质测而拙于通几”,中国学问则是“拙于质测而详于通几”,他视“太极”为一切客观存在得以建立的根本,同时认为这是事物实现本质的逻辑展开过程,也就是“一分一合”的从科学分析到哲学综合的认知路径——而这也就是黄宾虹学问的路径。

胡适认为科学与哲学相融合,不但是20世纪西方世界的重要成果,中国学界亦应借此找到自己发明“国故”的路径,他在《清代学者的治学方法》中认为:“哲学家没有科学的经验,决不能讲圆满的科学方法论。科学家没有哲学的兴趣也决不能讲圆满的科学方法论。”他认为欧洲科学发达了两三百年,直到20世纪才有比较圆满的科学方法,这是高谈方法的哲学家和发明方法的科学家向来不很接近的缘故。黄宾虹把方以智的“质测通几”的思维方法转化为“科学中保留哲学”的语言表述,并把它作为发展现代中国画的理论基础。于此我们可以称黄宾虹画学的思维是一种“整体分合”的思维方式,即研究任何一个事物,先靠“直觉经验”把它看成一个宏观的整体,然后再借助科学分析它的组织形式,然后再把它回归到整体的思维。这既是中国画学领域的一种新的思维方法,也是他于哲学领域作出的贡献。

四、现代文化语境下的民族美术

黄宾虹阐发中国画的现代笔墨理论被大量保留在他的著作、书信和绘画的题跋当中,这些资料指向了他背后深厚的文化积淀。1927年,黄宾虹给林散之的信中说道:“昔顾亭林(炎武)《日知录》、方密之(以智)《通雅》诸书,均古人记问之习,后世所奉为箴铭不啻者也。艺术之类,向为文士不甚加意,此中讹谬紊杂尤夥,得贤者而董理之,诚艺苑之功臣,无容谦逊矣。”在黄宾虹眼中,从方以智和顾炎武学术思想中整理出有益于现代中国画的理论系统是一项伟大的工作,以此推之,中国绘画“理法”的再确立自然也是有“方向”的工作。黄宾虹认为,《易经》中所说的无极生太极,笔有起讫转折就是中国画的本法;还认为中国画本质就是自然的艺术,自然之美最能升华人类的道德情感,亦能减除现代社会所产生的精神疾病,而使社会民众“安居乐业”,国家间减少战争。他说,“老子谓‘道法自然’,西欧人云‘自然美’,其实一也”;“画以自然为美,全球学者所公认,爱美者因设种种方法,推求其理,中国开化文明最早,方法亦最多,不知几经改革,以保存其今古不磨之理论,无非合乎自然美而已”。中西方绘画在 20世纪之后契合的共同之处,在黄宾虹看来就在于老庄所崇尚的自然的艺术,自然的艺术与人类社会相融合就是古人所谓的“道”。

1954年,黄宾虹在一幅山水画的题跋上记录了他对中国艺术的领悟(图7):

中邦绘画,附属书算余事,侪伍艺术游戏,萌芽文字,极盛诗歌。老子言“圣人法天,本大自然”,孔门设教,分为四科。天地生人惟最灵,是为三才,才德出众,称名君子,自强不息,居仁游艺,从科学中保留哲学。近今欧洲学者倡言艺术增进,初尚灵学,君学唯心,民学唯物,改造变化。

图7 黄宾虹提及“科学中保留哲学”的山水画题跋,

142.2cm×81cm 1954年 浙江省博物馆藏,

见《黄宾虹九十后作山水卷轴粹编》,浙江人民美术出版社、山东美术出版社2009年版,第48页

英国学者柯律格(Craig Clunas)称这段题跋“不是献辞或者诗文等图像的伴随物”,而是“黄宾虹在此重申纯粹传统的中国文人理解的绘画的具象功能”。中国文人所理解的“具象功能”也许就是一种“永恒”的艺术精神(图8、9)。从画面中,亦可看到黄宾虹“艺术救国”的人文理想,1946年,黄宾虹在给傅雷的信中说道:“艺术救国,即遏人欲于横流,俾循理自然中,无所勉强,诚为急务。尊译法国名著,谅多裨益艺术方面居多,得有趋向方针,以为长治久安之计。”黄宾虹以追求“长治久安”的文艺教化使现实的民众精神升华为“自然之道”。传播古代圣哲的人文精神,实现对人类“物欲”和战争的精神救赎是当代世界的文化主题。今天看来,无论是方以智“藏理学于经学”的思想,还是清初顾炎武“经学及理学”的思想,本质其实都是把包含科学精神的经学作为近代文化革新的基础,而把“形而上”的“道德”作为最高的文化理想。黄宾虹与他们的理想一致:都是从现实世界中寻找中国文化的永恒精神。黄宾虹的艺术理念亦是构建于此基础之上的。

“讲学社”是1920年梁启超为国内学界建立“世界之中国”的认知观念而设立的组织,据杭春晓研究,梁启超在邀请海外学者时,会特别注重对中国现代文化生成有着重要参考的学问。在邀请了英国哲学家罗素(Bertrand Arthur William Russell)来华以后,梁启超又邀请了德国哲学家汉斯·杜里舒(Hans Driesch)来华讲学。杜里舒是从生物学转向哲学的学者,他的哲学在西方被称为“生机主义哲学”,哲学家张君劢称他的哲学是“有科学上之根据,或者于中国今日好求证于科学之趋向相合”。1922年,从欧美归国的蔡元培积极地参加到梁启超组织的“讲学社”中,并敦促英国留学归来的徐志摩邀请罗杰·弗莱来华讲学,以介绍西方的现代艺术观念。值得注意的是,蔡元培与梁启超、张君劢,以及德国哲学家倭铿(Rudolf Eucken)为中西交流所组成的“讲学社”,代表了当时中西文化对话的窗口。欧美关于研究生命的科学与哲学对人类精神和物质关系的探讨,不仅应对了一战后文化界的反思而成为西方的显学,同时也成为了中国知识分子与西方文化沟通的桥梁。西方的生命科学以及现代艺术,亦成为了中国文化界高度关注的知识,这些“知识”在一定程度上也影响了中国美术在现代语境下的“转型”。

图8 黄宾虹作的山水册(十六开之一)22.1cm×26.4cm

1954年 浙江省博物馆

图9 黄宾虹后期的水墨山水

34cm×22cm

约20世纪50年代浙江省博物馆

长期与蔡元培密切交往的黄宾虹,不但借生命科学和现代艺术来领悟中国的艺术的现代特征,自觉开启了在视觉心理科学参照下中国画法的研究与探索,而且,他将科学分析与东方哲学思辨相融合,努力构建新的艺术形态下的“知觉”系统,并把这个“知觉”系统转化为中国画的实践理性,再把实践理性转化为新的艺术样貌。1930年,随着中国画现代转型步伐的迈进,黄宾虹被文化精英界推为中国文艺学院院长(图10)。2月28日,蔡元培在学院开学典礼上做了演讲:“盖我国文艺自古迄今,经过数千年之历史变迁淘融,已达一种水平线之程度。此种水平线的文艺,亦须有相当的研究,始能达到。”他希望中国文艺在保证自身的文化高度上吸纳外来的营养,并在现代社会当中改造国民的“民族性”。

事实上,黄宾虹很早就开始研究和实践关于生命的科学与哲学的相关问题。1928年夏天,黄宾虹在广西桂林的讲学途中给学生讲授了自己对“研求画学的科学方法与新旧画派之变迁”的认识。同黄宾虹一同讲学的还有讲明清思想、学派的陈钟凡和讲科学、哲学、心理学的陈定谟,以及讲《周易》、先秦诸子之学的陈柱尊等学者,他们通过文史交流艺术,阐发新的文化。中国画在黄宾虹眼中已然成为了研究精神境界的重要修养手段,正如他所说的:“画之不明,语言文字精神无所寄托。”黄宾虹还希望通过对中国画“画法”的研究和梳理,激活民族精神。

图10 1930年2月28日中国文艺学院开学典礼的合影(前排左三为蔡元培,右一为黄宾虹),见王中秀主编:《黄宾虹年谱长编》(上),荣宝斋出版社2021年版,第614页

黄宾虹由艺术哲学进入古文字学研究,从晚清的金石考据学和考古学中参以理化,追溯先秦古文化精神以发明现代文化精神,并在晚年取得了重大成功。1954年9月20日,华东美术家协会在上海举办了“黄宾虹作品观摩会”,在画展的座谈会上,傅雷借黄宾虹的展览讲了4点:

(1)西画与中画,近代已发展到同一条路上。(2)中画家的技术根基应向西画家学习,如写生、写石膏等。(3)中西画家应互相观摩、学习。(4)任何部门的艺术家都应对旁的艺术感到兴趣。

显然,这个发言是傅雷与黄宾虹在学术上的共识,傅雷所说的“同一条路”即是“科学中保留哲学”的人文精神道路。黄宾虹认为,老庄之旨在于“救世”,中国画不但在综合各种学问的能力方面因方法的独特而进入现代,更重要的是它因其“精神文明”的高度超越了科学和物质世界的束缚,因此具有世界性意义。1925年,美国人白鲁斯(Edward Bright Bruce)借用黄宾虹观点写的《纽约中华古画展览会宣言》中说道:

中国受两大学者之教训,有两件事最重要,孔子讲人类最尊,老子言万物皆为生命所包育,纯一之生命乃为生存之因果。……人为万物之一,乃与时间、空间并行者也。古代之中国画术即显此特殊之见解,而与外界之物质完全分离,人物、山岳乃一切自然界之物皆为太虚之精神产物。

白鲁斯在此宣言中指出了中国文化的现代意义。而西方现代文明片面发展科学和物质给人类带来的灾难是全世界反思的内容,与此同时,世界文化所面临的主要挑战正是“物质主义”对人们心灵的戕害。在过去,中国文化因为其独特的社会思想和哲学思想,均能将其他文化同化,但时至今日,“中国乃遇一新重要现象,此现象乃至动摇中国之根本,与此前动摇西方同,即物质主义是也”。那么,在全球化的语境下,中国哲学和艺术的精神和方法是否还能挽救现代物质主义对人类精神世界的吞噬?对于黄宾虹而言,这应当就是中国画现代性的一个重要特征,一种基于精神世界的“内美”艺术,以及它在“世界之中国”的全球文化考量和文化自觉下的自由发展。

1921年6月14日,蔡元培在美国华盛顿乔治城大学做了名为《东西文化结合》的演讲,他在演讲中指出:“尤是此次大战以后,一般思想界,对于旧日机械论的世界观,对于极端崇拜金钱、崇拜势力的生活观,均深感为不满足。”蔡元培提出他在欧美游历所遇学者“无不提出此一问题”,并欲求较为“美善的世界观、人生观”。在他此行看来,东西文化交流互鉴的机会已经到来,中国传统文化与现代方向不仅不矛盾,甚至还存在着全新的“意义”。中国文化主体重构的历史契机也已经到来,这也如白鲁斯在《纽约中华古画展览会宣言》中所强调的:“中国富于美术及哲学思想,足以自成一派,其在未来效用,盖可断言也。”(文/方辉;《美术》杂志社)

作者简介

方辉,1975年生于山东莱州,字镛明,斋署不其山馆、知止堂。中国艺术研究院龙瑞先生美术学博士,山东艺术研究院美术研究所所长、副研究馆员,中国艺术研究院艺术培训中心山水画导师,浙江黄宾虹画院副院长,陕南画院副院长,济南大学客座教授。