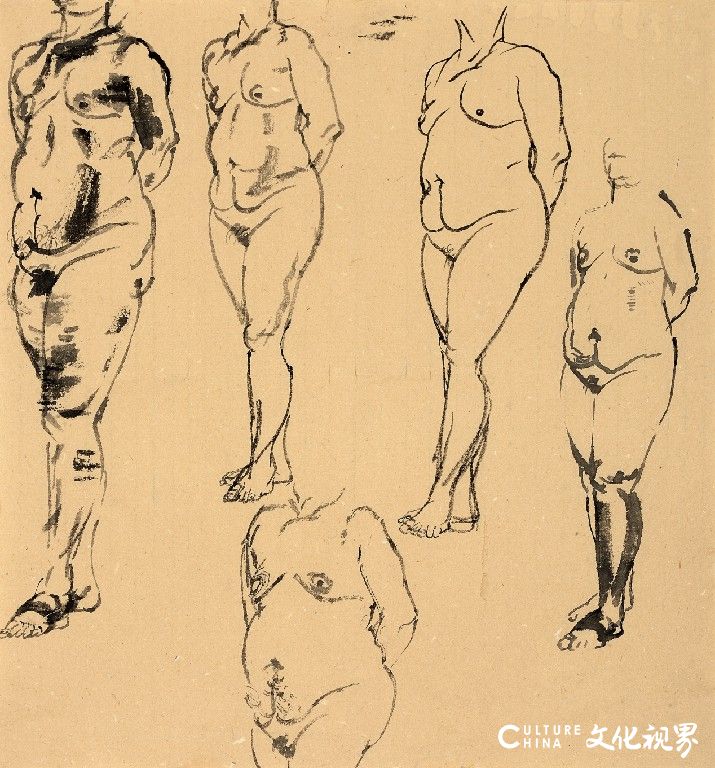

每次外出写生,感受都像新鲜出炉的蛋糕,催促你趁热下肚。一路上画的皆是未完成手稿,话说了一半,却意犹未尽。

语言分很多种,大抵依靠口来传递思想,口述笔录下来,便形成文字。传统艺术语言当中,美术主要依托眼,音乐依托耳,而舞蹈倚赖于肢体……我一向认为,大部分这类艺术语言难以单纯地转换成文字来表述清楚(此处不讨论他人口吻的艺术评论)。艺术作品本身自带独特的与人沟通的方式,即感觉与形象,只能用心体会。既然是感觉与形象,便有一种不苟言说,说得太直白就不美的尴尬局面。作者与人之间一定会不自然建立起隔膜与防线,并非不想与人亲近,而是人们往往容易忽视其中沉默的力量。

沉默并非无能——而是对意境的保护。

朱自清曾在他的散文里提到:“说话是一种自我宣传。”然而话说得好与不好,赞同的人领略之,非赞同的人揶揄之,还有一部分人可能毫无志趣。因此,说有一定的概率会起反作用。若像街边大甩卖的喇叭声和叫卖声一样利用高分贝声调引人注目,或许能掀起一时喧闹的氛围,但显然不太适合艺术这门行当吧!聒噪使人烦闷——这不仅会引起人们的反感,与美的本质也背道而驰。试想一下当你坐在恬静的公园里同夜空的星对视,突然出现一个人非要与你天南地北地闲聊,是否会影响此前夸姣的情境呢?于是乎,适当沉默是必要的。正如绘画中的布白,不仅能予人喘息,同时能予人空间。

古人喜好在画上作诗题字,也有不少穷款,一般却是点到即止。诗在画中的关系是加持而非解释,由于诗有暧昧语的特性。作者本人在题字的时候也得谨小甚微的,生怕一不小心就破坏画面。谁曾想乾隆爷四处留印的傲慢破坏了杰作的同时贻笑大方为后人。

我读到Mimi Plumb有本《The White Sky》的摄影书籍是很好的例子——全篇无一字,只留图像信息。仿佛当说的壳套消失后,视觉便成为唯一寄托,缺席的文字令人只得在图片当中寻找答案,回归本真。

艺术创作的具体内容为何,当交由观众去判断。背后所产生的联想“仁者见仁、智者见智”,人与人在对创造性的探索过程中会碰撞火花,正如“杨意不逢,抚凌云而自息;钟期既遇,奏流水似惭。”一样,人生若逢知音,岂不快哉?

关于创作的永恒命题,于我来说,无非是思考人本身。人活着的意义是什么?目的是什么?态度是什么?要表达什么?追求真理,创作首先得被自己需要;要花一辈子的时间和精力了解自己、认清自己,同他人有何不同。仅为寻找答案,那么想说的话不必为谁而写,也不消画蛇添足,说任何冠冕堂皇的话,只需埋头苦干,剩下的交给观众,作者的沉默有意而为之。(图、文/孙晓)

画家简介

孙晓,1989年生于海南海口,祖籍山东威海,本科毕业于四川美术学院国画系,硕士毕业于中国美术学院国画系人物画专业,师从徐默教授、盛天晔教授。国家三级美术师,海南省美协会员。2017年进入江西画院,现为江西画院专职画家。