生老病死,自然规律。甚至人生无常,也是不是规律的规律。凡是生命,头上始终老是悬着一把死亡之剑,不知何时会有常无常的落下来。大到太阳系、地球,小到一粒细胞,死亡对于生命都是一个永远绕不开的话题。

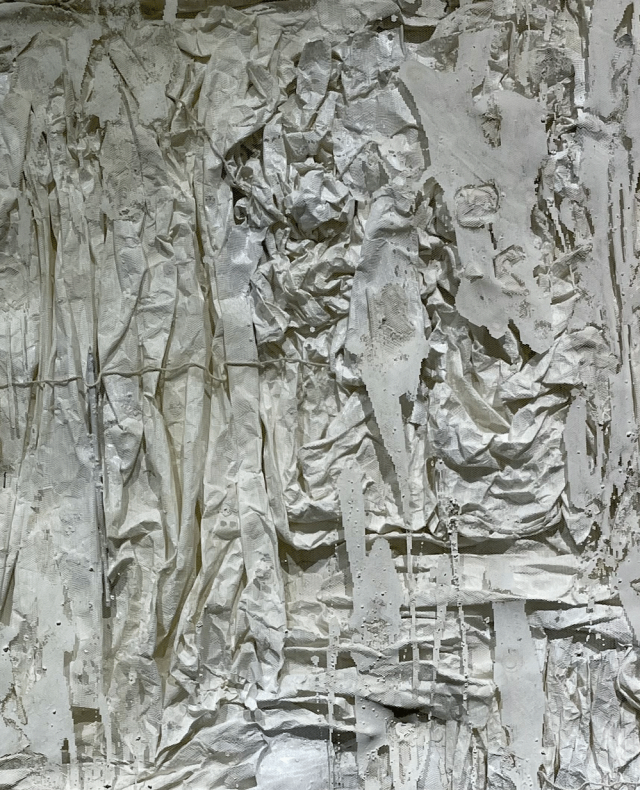

《有▪无》之一 局部图一(画及画册与毛笔等素材的拼贴)

《有▪无》之一 局部图一(画及画册与毛笔等素材的拼贴)

《有▪无》之一 局部图二(创作中的局部)

《有▪无》之一 局部图二(创作中的局部)

有一回,与一个老外,在798艺术区吃饭,怎么他就聊到了这个话题。他说:“生活是通向死亡的一个过程。”这话没毛病,但是中国人会觉得不吉利。我通过翻译问他“是不是生命?”他说不是,“是生活,生活是通向死亡的过程。”看那表情,十分非常严重的肯定,当时不以为然,觉得没必要“十分非常严重”。回头一想也是,生命好像有点遥远,生活就在眼皮子底下。如果人能明白“生活是通向死亡的一个过程。”生活中的一切的一切与死亡相比,都是微不足道的。尤其那些鸡毛蒜皮,你会明白今天、当下、眼皮子底下,你会做什么,你该做什么。

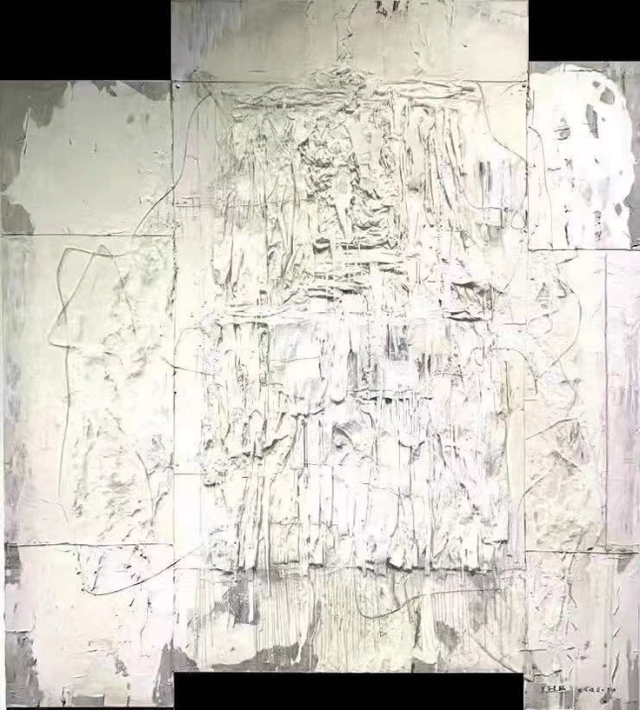

《有▪无》之一

《有▪无》之一

相对于大多数人和大多数职业来说,画家对这个话题更为敏感一些。2019年,是我们山东艺术学院第一届大学生入校四十周年,搞了一个南来北往的老同学聚会。几天后我与其中一位老同学(也是当今全国有名的画家)微信,她说,这两天满脑子都是生命和死亡。为什么同学聚会后会是“满脑子生命和死亡”呢?同学聚会聊的都是已逝的风华,人到了这个岁数,有种本能的潜在的对死亡的担忧,就会本能的眷恋青春年华。美好的一切都成了回忆,可能就是这个道理吧。有个画家朋友,是改革开放后国内第一批绘画的博士生之一。那年他回济探亲,约着一起去南部山区游玩。路过一个水库,风平浪静,水也清彻,况且没人,我俩就脱光了下水,决定游到对岸。游了不到一半,他说咱们回去吧。上了岸,他一边穿衣服,一边说,做为一个画家,还有好多好多的事要做。我知道,他还有好多好多的计划没有实施。对于大多数人来说,一旦退休就没有“好多好多的事要做”。画家不行,很多画家都是到了退休时才能踏实地实施自己好多好多的计划。这也可能就是画家对生命话题比较敏感的原因。

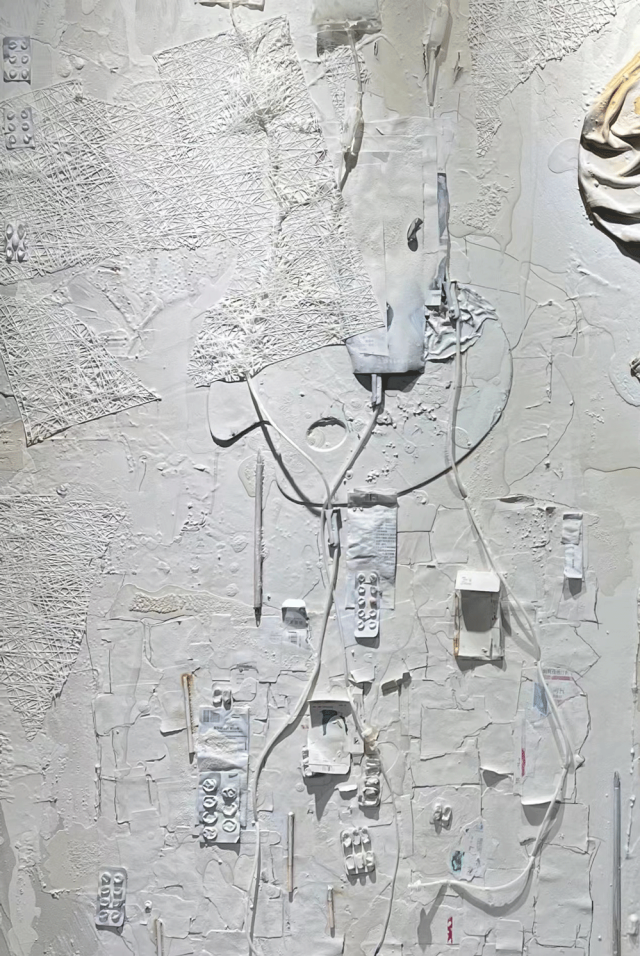

《有▪无》之二局部图一(吊瓶调色板毛笔香烟等生活素材的拼贴)

《有▪无》之二局部图一(吊瓶调色板毛笔香烟等生活素材的拼贴)

不管敏感不敏感,到了我这个岁数,尤其是经过这几年的疫情,我会身不由己看看头上的那把“剑”。不担心它落下来那是假的。不管你是什么人,也不管你有多么高的地位,多么多的荣誉、才华、成就和财产等等等等,百年之后皆归于无,清零,一切的一切就此了断,尘归尘,土归土。有人把生命的消亡分为三个阶段:一是心脏停止跳动的物理死亡。二是这个世上最后一个记着你的人消亡了。三是关于你的一切的印记都没有了,你就真正的隐入尘烟了。明白了这个道理,不是悲观消极,而是知道了人生的意义,什么是有,什么是无,什么是有用的,什么是无用的。许多我们不曾放弃,甚至孜孜以求的东西,在生命与死亡面前是那么的微不足道——一粒尘埃、芝麻和西瓜。如何断舍离?

《有▪无》之二局部图二(脚下的黑色颗粒药丸,我已经吃了五十多万粒了。里面还有我的DNA,头发)

《有▪无》之二局部图二(脚下的黑色颗粒药丸,我已经吃了五十多万粒了。里面还有我的DNA,头发)

基于这些无中生有,有中生无的想法,我想创作一个有关生命的《有▪无》系列作品。在第一件作品中,我以宣纸为主,其中有我的生命中至关重要的我的画、画册和荣誉证书,以及毛笔等,通过宣纸的拼贴、折叠、折皱的肌理,利用穿插、组合、大小、粗细、纵横的走向,在灯光下产生的美感组成了画面。在创作的过程中,一度有些过于像灵堂,又运用了一些“掩埋”的手法,使之有一种肃穆、敬畏的感觉。第二件作品,也是我生命常用的物件,一个戴了多年的在澳大利亚买的纸做的草帽,还有当年很时兴的皮夹克、睡衣、手套、围巾和运动裤,一双几乎天天穿的耐克运动鞋。再就是毛笔、香烟、调色盘,以及打针的吊瓶,每天七、八十粒吃了二十年的中药丸,等等,这些东西,在我的生命里,陪伴了多少年,一并融入画面,最后用“白汤”一遍一遍的浇灌——白茫茫大地一片,真干净。

《有▪无》之二局部图三(相随多年,我的衣帽围巾等)

《有▪无》之二局部图三(相随多年,我的衣帽围巾等)

这两件作品,我都处理成白色。我喜欢纯粹的风格,用它说事,没有其它杂质的干扰,朴素,直接了当。从中国传统上说,黑与白是素极之色,是大礼之色。用它处理生命与死亡这种严肃的主题,显得比较庄重。当然,这是自我感觉。

李兆虬老师常引用我的一句话,“把每一张画当做生命中的最后一张画来画。”这是我很多年前说的一句话,但是多少年来我为别人画画,为别的事画画。这回算是实践了一把,这是我对生命的思考,画完了这画,我觉得自己释然了很多很多。(文/岳海波,写于2023年4月)

《有▪无》之二(来源:茹昱斋)

《有▪无》之二(来源:茹昱斋)

画家简介

岳海波,山东艺术学院教授,研究生导师。中国美术家协会会员,中国美术家协会综合材料绘画委员会委员。山东美协综合材料绘画艺委会主任。中国美协十二、十三届全国美展评委,中国美协纪念辛亥革命百年全国美展评委,中国美协综合材料绘画特展评委,中国美协首届、二届综合材料绘画双年展评委。