主持人语:在20世纪上半叶的现代美术风云中,办新学以兴美育,引西画以变传统,且兼擅中西画学者,以徐悲鸿、刘海粟、林风眠影响最著,堪称“三巨头”,皆为中国现代美术教育的奠基者。他们于艺术多有主张,分别提倡写实主义、文人画与表现主义、西方现代主义。他们虽有共同的事业心,艺教生涯无不坎坷,爱情经历浪漫波折,却并未结成团结的合力,甚至于有些纷争和误会,成为美术界热门话题。本期推出刘曦林先生的“三巨头”回望之徐悲鸿篇。(文/康守永)

图1:20世纪30年代的徐悲鸿

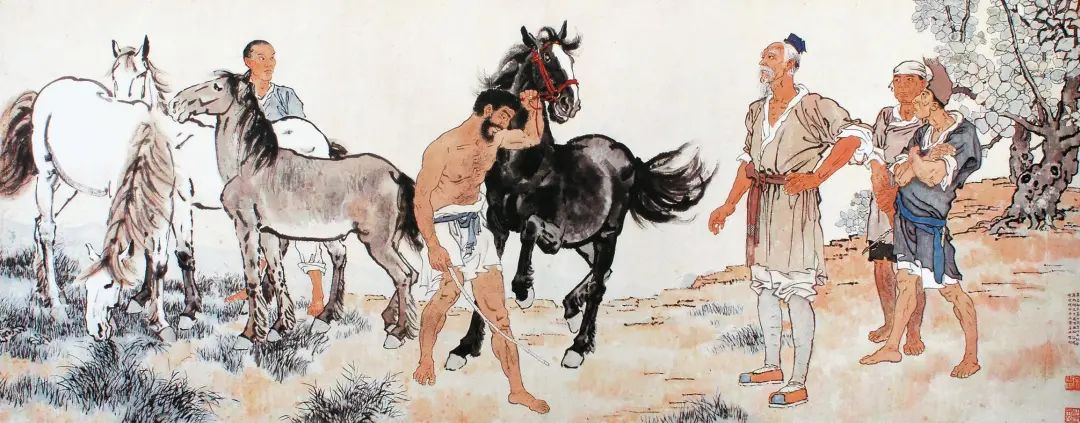

徐悲鸿(1895—1953,图1),原名徐寿康,江苏宜兴县屺亭镇人,中国现代重要画家、美术教育家。1917年,任北大画法研究会导师,1919年赴法国学西画,归国后长期从事美术教育,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和国立北平艺专。1949年后任中央美术学院院长。他旗帜鲜明地主张写实主义,强调中国画改革融入西画技法,以素描为造型基础,相继提出了《中国画改良论》和中国画复兴说,对当时中国画坛影响甚大。他兼事中西绘画,擅长人物、走兽、花鸟,人物画代表作有《九方皋》(图2)、《愚公移山》等。其艺术思想深刻影响了蒋兆和,涵养了吴作人、艾中信、刘儒醴、宗其香、李斛、张安治等弟子。

图2:徐悲鸿,九方皋,139cm×351cm,纸本设色,1931年,徐悲鸿纪念馆藏

一、刘汝醴谈徐悲鸿

刘汝醴(1910—1988),又名百馀。现代画家、美术史论家。江苏吴江人。1927年入上海艺术大学习画。1931年转南京中央大学艺术系,师从徐悲鸿。

时间:1979年5月26日

地点:南京马家街刘儒醴寓所

采访手记:1979年5月24日,中央美术学院美术史系南方实习一行,曾访南京师范大学艺术系刘汝醴先生。26日晚间,又与李起敏、张保罗兄再拜访刘汝醴先生家,先生对徐悲鸿甚熟,谈及徐、刘、林诸事之误,或闻所未闻,或有新说,笔录于后,以供学界参考。

(一)钱之误

刘汝醴:徐悲鸿在国外留学的时候,经常节衣缩食购买画册或者美术图片。当年中法大学一位校长每年买一张法国画,还搜集了很多照片,后来照片给了美院,原画未成交,这事许幸之先生知道。郭老(郭沫若)曾说中国也应保存外国画,以开阔眼界。

徐悲鸿前妻蒋碧薇对徐不理解,到巴黎留学一人官费两人用,经济拮据。徐悲鸿买画片超过五个法郎俩人就吵架,徐说我不吃饭也要买图片,矛盾的种子就种下了。徐悲鸿买了一对鸡血石,高兴地对岳丈蒋梅笙谈,蒋碧薇出来说:“这么块石头,就这么多钱,摔了。”上海鸿祥文物店店员说,徐先生买多少钱画,徐夫人买多少钱的衣服,对着干。徐先生买画为事业,不买不行,后来他们不得不离婚,并不只是因为一个女学生。蒋碧薇后来嫁给张道藩(作者按:蒋碧薇为张道藩情人,并未嫁张道藩),她已经死在台湾。她后来写了两本书:《我与徐悲鸿》《我与张道藩》。她手头有三五百件徐先生的画,有一部分当年是作为离婚的条件。她死后,台湾那边来电,要伯阳去接受遗产。

蒋碧薇漂亮,又能干,裹了脚看不出来。蒋是徐在宜兴中学教书时的学生。当年徐少年英俊,但蒋已与别人订婚,二人私奔跑到上海,后去了日本。蒋的父亲蒋梅笙是上海有名的知识分子,怕丢人,搞了个假出丧才把这事遮掩过去。

徐先生在重庆美院召女秘书,廖静文(图3)应征,此后二人成婚。

图3:徐悲鸿,徐夫人像,36cm×27.5cm,纸本设色,1943年,徐悲鸿纪念馆藏

(二)左手之误

刘汝醴:我见到徐先生最后一张中国画,完全是徐青藤味道。

徐先生出国前画了马像月份牌年画。他看不上印象派,因为他的艺术主张是写实的。早年他到日本留学(哈同花园总管给了他两千银圆的留学资助),开了眼界,但很不满意,后来又到法国学画。康普(德国人)画得好,简单结实,超过门采尔,徐悲鸿主张“宁方勿圆”自这里来的,达仰的就差一些。(图4)

图4:徐悲鸿,群马,12.2cm×17.7cm,纸本墨笔,1940年

徐先生第一次出国回来,送了我一张画:阿尔伯特·贝纳尔(Albert Besnard)的人体,颜色像水蜜桃一样。可见他晚年不排斥印象派。

我有一个小学同学,上海新华艺专毕业,要找徐先生学画,让我到南京陪他去看徐先生。徐先生说:“上海人画的油画是土油画,素描也一样。”我问:“我不画土油画怎么办呢?”徐说:“画三千张人体素描再说。”“画素描是学画的好方法,但不是唯一的方法。开始画油画也行,用油画这个工具锻炼眼手和素描一样。区别是:一个方法快、好,一个差、慢。”

范曾写的小册子《徐悲鸿》,对“宁方勿圆”解释不了,为什么画方哪?徐先生用铅笔画了一条线,如“S”,说:“这样画不易肯定准确,把圆线条都画成了方的,这就结实了,表面是圆的,里面是方的。”(作者按:刘汝醴先生当即示范“S”形线的圆转与方转之别。)

我与吴作人一起在上海认识的徐先生,我不晓得上海是土油画,后来吴先生又对我讲了。上海画不行,要找徐先生学。那时上海艺术大学XXX教画,说不出个道理。我后转入南国艺术学院,徐每两周去一次。新华艺专我也上过,但学不到什么东西。徐先生说:“你去南京。”来南京半年,才知道上海人不会画画,才知道这种看法,不是门户之见、文人相轻。

他的好画还是人体画,可惜蒋碧薇拿到印尼遗失了。他临的一张《莎乐美》,画得好!《田横五百士》的模特是李石曾,衣服是周信芳的,田夫人是南国社戏剧家唐槐秋的夫人胡家琴做模特,里面也有吴作人,前面老头是中山大学工友。

图5:徐悲鸿,素描毛泽东像,32.5cm×38.5cm,纸本,1950年

图6:《毛主席在人民中》素描画稿(之二),40.5cm×33cm,纸本1950年

新中国成立后,徐先生画《毛主席在人民中》(图5、图6、图7。作者按:据王震编《徐悲鸿年谱长编》,1950年5月30日,徐在《光明日报》发表《美术工作的意见和经验》,关于当时工作计划言:“我现在正着手绘制一幅4码宽2码高的《人民的毛主席》。”)。画中主席挥左手,有照片参考。有人说他不对,毛主席应挥右手,徐先生很生气。(作者按:艾中信《怀念徐悲鸿老师》文曾记述徐悲鸿创作《毛主席在人民中》的情景:“终因身体不支,也因对这个题材不很熟悉,没有像他理想的那样如愿完成。”周总理曾亲自看望徐先生,对徐先生说:“你创作《毛主席在人民中》这幅画想得很好,如果早一点告诉我,我们一起来研究,好好计划一下,可如愿以偿的。”这给徐先生极大的鼓舞。)

图7:徐悲鸿在家中创作《毛主席在人民中》情景,从照片中可见主席在画面中挥左手(1951)(作者按:只能挥右手,这种意见亦恐是误。此谓左手之误,还是“左”倾之误?)

(三)徐刘误

刘汝醴:刘海粟教人体,随便你怎么画,拿面包擦掉一块,木炭条随便画画,既不准,也不好。他们不是派别之争,是会与不会的问题。没办法比,不要说功力,艺术品质也不能比。刘海粟晓得我,他有个本事:说大话。有时也满可爱。徐在新中国成立后是中华全国美术工作者协会(中国美协前身)主席、院长。刘通过周扬想见徐,徐不见。周扬请徐、刘一起吃饭:“你们两个都是大师,都要讲团结,我以文化部副部长身份给你们和解。”徐先生晓得了,不到。周总理知道了,批评了周扬。刘海粟说:“有些事,我准备接受他领导,他不干。”

英国雷诺兹士说画上不能有青色,盖斯博罗画了青色多年。雷诺兹士临死前找人叫盖斯博罗,盖去时雷已断气,两人抱在一起。我说,刘与徐若见面,就成了雷盖。

上海美专是民国元年刘海粟舅舅办的,刘当小职员、学画。徐悲鸿曾去上海美专上学——全国只此一艺术学校,但不久离开。后来学校办不下去,刘作为十几岁的孩子接办,没有后台,请几个画家帮忙,大家愿意,后来蔡元培支持。刘海粟办学时,徐悲鸿早就不在美专了,刘海粟把整个学校说是他的,故言徐是他的学生。曾今可写文吹捧艺术大师刘海粟学生多,如徐悲鸿、林风眠,引起风波。徐登报声明,汪亚尘写文章讲了事实。

(四)徐林误

刘汝醴:徐悲鸿、刘海粟、林风眠是民国美术三大巨头,林风眠比较老实,徐也不甚尊重林。一次,徐悲鸿讲古希腊美术史:“菲狄亚斯只有一人能和他相比,谁呢?顶蠢顶蠢的林风眠!”

图8:徐悲鸿(右二)与田汉(左三)、欧阳予倩、吴作人(左四)、蒋兆和(右四)等人在上海创办“南国艺术学院”,徐悲鸿任该院的美术系主任。(1928)

我对林风眠一直印象不怎么样。西湖艺专院长林风眠,南国艺术学院美术科主任徐悲鸿(图8),有人说两人唱对台戏,没这么回事。南国艺术学院到杭州艺专演戏,杭州艺专认为是破坏教学,打官司到公安局。林风眠说我无实权,是林文铮将林捧为菲狄亚斯,另有一个他的留法同学王代之,学校事是他搞的。(作者按:林文铮将林风眠誉为菲狄亚斯是可能的,徐重复此语,一方面是对林艺术地位的认可,是否又有因林风眠与蔡元培等交谊之深而由此讥讽呢?或者认为林不会处理与当权者的关系呢?林文铮、徐悲鸿此语无旁证,聊备一说。)

徐悲鸿先生有一点错,北京艺专搬到杭州办国立艺专,原请徐主持,徐工作条件在苏州东山,那时不可能担任,蔡无法同意。徐坚持不同意到杭州,蔡元培只好请林风眠。(作者按:北平、杭州分别是两所国立院校,并无“北京艺专搬到杭州办国立艺专”之说。徐、林刚从国外回来,国内争重之,但工作都未稳定,亦无对台戏可言。田汉曾记述曰:“因为他的画派与主持西湖艺术院的林先生有些不同。”)

(五)徐之误?

刘汝醴:蒋介石叫徐悲鸿画画,徐不同意,很绝。朱家骅(作者按:朱时任国民党组织部部长、行政院教育部部长。)与徐悲鸿关系好,朱与蒋说大礼堂的画请徐画,蒋同意了。朱对徐说:“你画了这张画名传不朽。”但无论怎么求,徐也不画。朱家骅没办法。后来徐推荐了颜文樑来画。徐对蒋一直没有好感。徐走的路比任何人好,他给许多官画了画,就没给蒋画。早期徐悲鸿为了让蒋介石重视他的画,在蒋路过时画画,蒋不理他,这可能是谈画像以前的事。徐先生在广西写文章(民国二十五年)公开骂蒋。我推测对徐先生思想的影响,前期是田汉,后期是郭老(郭沫若)。

1938年,我从上海到武汉,遇到田汉,田正准备走马上任艺术处长(作者按:指国民政府军事委员会政治部第三厅第六处),留我在第三厅。田汉说:“悲鸿快来了,任我们的美术科长(包括戏剧、电影)。”我一听不对,这几个人(欧阳予倩等)社会地位都比田汉高,我有想法。几天后,田汉说徐先生来过,只见了郭老,来了一天就走了,去马来西亚募捐,改由倪贻德当科长。

(作者按:徐悲鸿从希望蒋介石重视,又转向拒绝为蒋画像,从渴望为抗战出力,又拒绝任艺术科长,得乎,失乎,误乎?也许他选择的是自由。)

二、蒋兆和之良师益友

蒋兆和(1904—1986),四川泸州人。中央美术学院教授,生前任中国美术家协会理事、顾问,全国政协委员。与徐悲鸿亦师亦友,改革人物画教学,称为现代水墨人物画一代宗师。一生融合中西,为民写真,代表作有《流民图》《与阿Q像》《一篮春色卖遍人间》《杜甫》等。

(作者按:徐悲鸿生前对蒋兆和甚为器重。徐逝世,蒋亦深感“艺教承担岂千斤”。徐蒋在艺术教育上的波折与艰难、成就与贡献,历史总有客观的评价。就此,予多次访问蒋先生。)

时间:1983年4月1日

地点:北京复兴门外大街蒋兆和寓所

(一)走写实的路

蒋兆和:徐悲鸿先生于我情同手足,恩重如山,尤其在我坎坷的路途上,他是我最可信赖的良师益友,如果没有他的帮助,我在艺术的道路上必然要遇到更多的困难。

我初次见到徐悲鸿先生是1927年的事,由于黄警顽先生的帮助,我得以结识徐悲鸿。那时,徐悲鸿暂住在丝业商人黄震之家。悲鸿当年三十二岁,在艺坛已享盛誉,而我仅二十三岁,在画界初试锋芒。悲鸿知道是我来了,很热情地招呼我,看他没有什么架子,我也不再拘束,且益加感到亲切,增加了对他的崇敬之情。看画的时候,他非常认真。他把我的油画自画像放到墙根,又蹲下来看了好半天,称赞我画得不错。接着,又看我画的素描,他一边用心看,一边沉着地连连点头。由于他的称许,我很受鼓舞。他说:“时代在变化,艺术也应该随着时代发展。可是许多画画的人脱离现实,不从真实的人出发,对人物观察得很不够,连形体结构也画不准。像你这样从真人写生出发的,在中国还少见。”听他一说,我这才进一步明白,在他的赞扬中含有深刻的艺术道理,体现着鲜明的求实精神和发展中国艺术的宏愿。

使我终生难忘的是,徐悲鸿曾语重心长地对我说:“在艺术上要走写实的路,应该在我们国家多培养这样的人才。”“我学西画就是为了改良国画。”他说得那样明确、那样肯定,在艺术思想上给我很大的触动。在结识悲鸿之前,由于我的境遇,很自然地同情劳苦大众,在艺术上也从没有闲情逸致。我觉得只有写实主义才能揭示劳苦大众的悲惨命运和他们内心的苦痛。多年来,我在创作和教学中,始终遵循现实主义,并在悲鸿的鼓励和启发下,扎扎实实地把握造型的本领,并从西画中汲取有益的科学成分,以融会贯通于传统的中国画中,创造表现现代人民形象的新的写实技巧。在这个探索过程中,悲鸿始终是我的良师益友和坚定的支持者。

(二)“书中自有黄金屋”

蒋兆和:自结识徐悲鸿之后,我就经常登门求教,他在艺术上和生活上对我也愈加关心。他知道我想去法国留学,一方面让我从蒋碧薇女士先学习法文,同时给我访求官费留学的名额。但由于种种原因,使我不得不放弃了出国留学的计划。当然,不去纵有损失,亦有不去的好处,可以走自己的路。“困而知之”是悲鸿的一贯主张,我走的也是一条在困厄中奋斗的路。

1928年至1930年间,我应南京中大艺术系主任李毅士之聘,在中大任图案教员。我又与正在中大任教的徐悲鸿先生共事两年,友谊益厚。中大宿舍较紧,悲鸿就让我住在他的书房里。他在留学期间节衣缩食购藏的书籍、画册都收藏在这书房中,尤以西方画册为多(作者按:真可谓房笼虽小乾坤大,“书中自有黄金屋”)。这样独厚的进修条件,使我不出斗室,得以博览世界名画。我常常于夜阑人静之时,细细地品味西方名作,尤其是伦勃朗、委拉斯贵支、戈雅、库尔贝、德拉克洛瓦的作品,更成为我自修的无言之师。他们表现平民百姓的作品,尤能激起共鸣。他们对人物精神面貌的深入刻画,也影响了我的艺术表现。悲鸿爱画(包括这些复制品),视同生命,这一点我十分清楚,所以翻阅时十分小心,悲鸿对我也很信任。同时也使我想到,悲鸿购买这些画册并将它们带回国内,是有深谋远虑的。他知道国内的艺术需要复兴,西方现实主义艺术是可借鉴的助力,而有条件直接去西方留学的人毕竟是少数。

1930年,中大发生了人事变动,李毅士被解除了艺术系主任职务,我是由李毅士招聘来的,也因之被解聘。在失业的痛苦中,又是徐悲鸿伸出了救援的手。那时,徐悲鸿在法国留学时的同学王远勃任上海美专代理校长,在徐悲鸿的帮助下,我到了上海美专。之后,不及两年,“一·二八”淞沪抗战爆发,我参加了临时青年爱国宣传队。由于上海美专人事变动,我再度失业。

我在中大期间,徐悲鸿的《傒我后》《田横五百士》还没有画完,就从上海带到南京继续画,画完一张再画另一张,两张画的创作过程我都看见过。由于教学忙,他也不是天天画,有些手的细部是我做的模特。画完《田横五百士》,画《风尘三侠》时,徐悲鸿为我画了一张素描像,八开大小炭笔,画了一个多小时,当时没有送给我。1947年在北京才送给我,当时看了我的画册很高兴,就把这张素描给了我,可惜“文革”抄家抄没了。

1934年,在困厄中,我听说为在南京新街口建立孙中山铜像公开征稿,我决定赴宁一试,就于这年春天重返南京。在南京,只有徐悲鸿是我的亲人,我便住在他于傅厚岗修建的新居。在南京做了不少塑像。我曾给徐悲鸿捏了一个头像,比较小,因为天天在一起,很熟悉,也用不着他摆模特,所以他也未发觉,但没塑完就丢失了。还曾给他画过一两张速写,也丢了。

我们同桌就餐,同室作画,朝夕相处。那时他多作中国画,我除了作雕塑而外,也开始了水墨人物画的探索。由于雕塑稿落选,我再度经受了冷落之苦,唯有悲鸿给予我慰藉和鼓励。

(三)“知我者不多”

蒋兆和:古人说,人当三十而立,而我三十岁时还是一位流寓四乡的游子。我不能在悲鸿家久住下去,不能再加重他的负担,遂于1935年秋转徙北平,接办友人画室授徒为业。次年9月回重庆,为亲友画像,正式转入中国水墨人物画的创作。《卖小吃的老人》、《缝穷》(图9),就是在重庆画的。悲鸿喜欢《缝穷》,后来我送给了他。(作者按:此画原题:“从儿子六岁夭逝,老娘12岁上孀居,自苦一世,为人缝穷,而今馒头卖铜子两大枚一个。”悲鸿不解“儿子”指小丈夫,“老娘”指童养媳,挖去原题句,改题:“兆和早期作品便雄俊不凡。”)1937年4月,我再返北平。但卢沟桥事变之后,在沦陷区北平就听不到抗战的消息了。思想极度苦闷、彷徨,只感到沙漠无尽,前途茫茫。在沦陷区诞生的作品,既是当时苦难同胞的写照,也是我心底悲戚的苦果。《流民图》遭禁展,而其他作品被人视为不中不西、不偏不类,有时送展览会被中画部、西画部同时拒绝,而如果悲鸿在我身边,他是一定支持和理解我的。(作者按:蒋兆和曾在画册序言中说:“知我者不多,爱我者尤少。”这知者除了家人之外,也就是齐白石和徐悲鸿了。)

图9:蒋兆和,缝穷,85cm×51cm,纸本墨笔,1936年

1946年抗战胜利之后,徐悲鸿任北平艺专校长,举家迁京。但由于八年音讯断绝,我们的关系被蒙上了一层雾。为此,我十分难过,但我相信徐先生是了解我的。1947年,黄警顽拉着我和夫人萧琼到了徐先生家。我们带着我1941年出版的画册和《流民图》的照片去拜访悲鸿,并初次认识了廖静文同志。悲鸿认真看了我这些年来的创作,抱之以老朋友的信任。开始他表情很难形容,但马上又对我热情极了。随即,他又高兴地转回内室,把1928年为我画的一张素描头像送交萧琼保存。当时我和悲鸿又沉浸在友谊之中,而且很短的时间悲鸿为我下了聘书。

(作者按:大约1980年,廖静文谈:“徐悲鸿1946年到京,搬过几次家,住过裱褙胡同,后来住到受禄街,蒋兆和常来。1947年见面时蒋把画册送给悲鸿。悲鸿特别欣赏他的画册,看了蒋的画册特别兴奋。悲鸿重视传统,但又不愿意人们停留在古人的圈子里。时代在发展,艺术必然应向前发展。就这一点来说,悲鸿对兆和特别赞赏,也在文章中提到过他。他说:‘蒋兆和人物画上突破了好多人了。’”

“悲鸿很赞赏他,鼓励他,他们在一起谈艺术,谈教学,悲鸿强调写生人物画,他感叹人物画家太少:‘过去画人物画的都画个道袍,这是最省事的,道袍一盖就没了,但那不是现实生活。’”

徐蒋关系,在近代中国美术史上是很重要的。

徐悲鸿很重视《流民图》,文艺整风时(1951),他问蒋:“《流民图》是不是去日本前画的?”蒋说是在去日本之后,回国后画的。他点头说:“那就对了。”1979年5月18日晚,笔者访杜键老师。杜老师说:“徐悲鸿很重视这一点。”

徐悲鸿在一份关于中国近代美术教育史纲要的手稿中记述:“卅年(应为1943),蒋兆和展出(在北平展出《流民图》)被日本人禁止。”可见对《流民图》(图10)之重视。)

图10:蒋兆和,流民图局部,纸本设色,1943年,中国美术馆藏

知我者,莫过于悲鸿也。从此我们又生活在一起,我也重新振作起精神,协助悲鸿从事艺术教育的改革。

(四)徐蒋体系

蒋兆和:徐悲鸿始终把艺术教育放在第一位,而且是站在革新的立场上向旧学冲击的勇士。在八股式的保守作风的包围中,他曾呼吁:“若此时再不振奋,起而师法造化,寻求真理,则中国虽不亡,而艺术必亡。艺术若亡,则文化顿将暗无色彩。”因此,他在教学中,不仅强调以造化为师,表现现代人民的生活,并强调中国画专业也要安排必要的素描课,吸收西方之长,在造型上有所突破,这在当时无疑是进步的主张,也是他为新一代艺术家铺设的一条通往艺术高峰的桥梁。但是,1947年秋,出现了一场“倒徐运动”。悲鸿镇定自若,旗帜鲜明地进行了必要的回击,进一步阐明了建立新中国画的主张。他说:“建立新中国画既非改良,亦非中西合璧,仅直接师法造化而已。试看新兴作家,如敝人及蒋兆和、叶浅予、宗其香诸人之作,便可证诸此成见之谬误,并感觉新中国画可开辟之途径甚多,有待于豪杰之士发扬光大。”在这场为新中国画和新兴的艺术教育而奋斗的论战中,我有幸能作为一例被悲鸿援引,更进一步激发了我为新中国画而努力,为培养新人而努力的热情。

悲鸿在旧中国“一意孤行”的奋斗精神和培养青年的热诚态度鼓励着我,以悲鸿为榜样,把艺术教育放在第一位,把余生献给新中国的艺术教育事业,为新中国多培养现实主义的创作人才,应该是我继承悲鸿未竟之业的最好的表示。

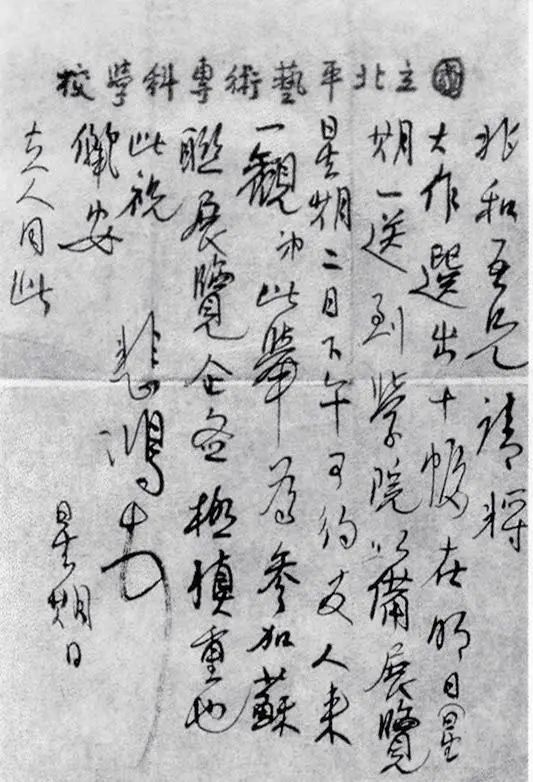

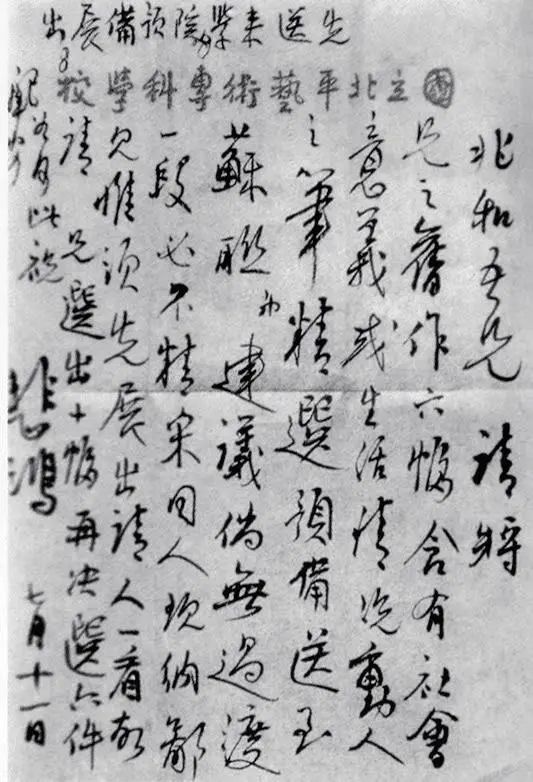

图11:徐悲鸿邀请蒋兆和参加在苏联展览的信(1950)

1950年,悲鸿两次致函于我,推荐我的作品赴苏联参展。(图11,右函文:兆和吾兄:请将兄之旧作六幅含有社会意义或生活情况动人之笔精选,预备送至苏联。弟建议,倘无过渡一段,必不精彩。同人现纳鄙见,惟须先展出请人一看。故请兄选出十幅,再决选六件如何?此祝俪安。悲鸿七月十一日。)

(作者按:20世纪50年代中期,中央美术学院对徐悲鸿以素描为造型基础的主张进行了反思和激烈的争论,蒋兆和说,吵得不能进行教学了。他生前曾对笔者说:“当时深感必须有一套自己的教学理论与方法,不然没有系统,老扯不清楚。”为此撰写了《中国画的素描教学》等文,立足于现实主义的特殊要求,以“骨法用笔”为原则,提出了以白描为基础,吸收西洋素描之长,明确地建立了“中国画专业的素描”教学体系,使徐悲鸿的教育精神得到了发扬,不恰当之处进行了调整,与徐先生之关系真乃良师益友。今人多称之为“徐蒋体系”,实乃有精神承传与方法之变化,是在新条件下对徐悲鸿教学体系的补充与修订。)

在纪念徐悲鸿仙逝三十周年之际,我想起了这许多往事,并写了一首小诗(略),告慰他在天之灵。(文/刘曦林,整理/安慧,详见《中国书画》杂志2023年第3期)

作者简介

刘曦林,1942年生,山东临邑人。1978年考取中央美术学院美术史系硕士研究生;1981年起,于中国美术馆从事美术史论研究、书画创作,为研究馆员,历任研究部副主任、主任。为中国画学会创会常务理事,《美术》编委,北京市文史馆馆员,中国美协蒋兆和艺术研究会副会长,中国文化艺术发展促进会理论委员会副主任,中国残疾人事业新闻宣传促进会仁美书画院名誉院长等。

出版专著:《蒋兆和论》《中国画与现代中国》《20世纪中国画史》等。其中《20世纪中国画史》荣获第二届“中国美术奖·理论评论奖”金奖。

兼事书画创作,出版有画册《水墨清韵——刘曦林书画小品集》《刘曦林艺术印记》(四卷)、《披图展卷》《故乡月明——刘曦林艺术馆作品集》等。