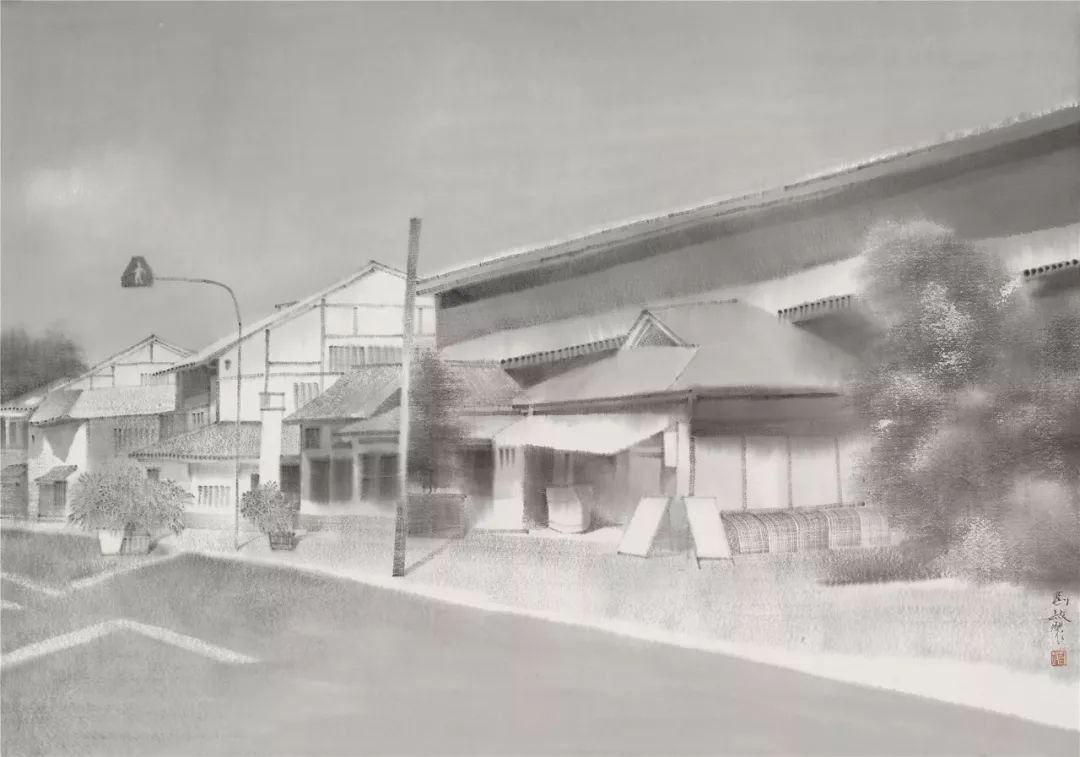

刘赦 京都写生系列之一 纸本水墨 70cm×100cm 2018年

新体的慧观

刘赦的新水墨艺术

“新水墨”一词流行多年,是为当代美术最自负的概念之一。然其边界却相当模糊,从抽象水墨实验,到具象表现水墨的拓展,乃至零星的水墨装置探索,均可以“新水墨”的名称而括之。时至今日,“新水墨”的边界扩张似乎没有停止的意思,每位具有维新愿望的艺术家都试图将其引入更为广阔的疆域。近日读了刘赦的百余幅水墨山水作品,此念更为笃实。初观刘赦的作品,即觉其气弥新,时代气质鼓荡于其间,复观其作,但觉其义峻远,洋溢着失却已久的文人理想与品质;三观其作,深觉其湛于技而合于道。有意无意之间,刘赦作品辟出了一条新路径,悄然改变了新水墨现有的格局。

新水墨的产生且日渐鼎盛,既是百余年来中国画现代转型的必然结果,又是艺术家们在跨文化语境中对水墨重构理想的践约。新水墨的形态繁颐,但策略、方法却大致相同——多以西方当代艺术理念解构传统的笔墨中心论,降低或剔除笔墨的文化记忆与属性,将笔墨还原至材料层面,借此重构水墨的新理念、新形态。然而,近年来,这种看似堂皇的观念却遭到了普遍的质疑,人们的忧虑是,以西方当代艺术观重构中国水墨,固然可以带来形态的多元化,但亦带来这样的危局:失却人文体系支持的“抽象水墨”最终不过是一场形式主义游戏,而“观念水墨”则完全可能蜕变为西方当代艺术的水墨版。正如我们所看到的那样,在社会进步的巨大浪潮中,这种质疑的声音很快转化为一种清醒的文化自省意识,其核心内容可以简括为:高蹈于西方当代艺术观念之上,以传统文化资源的创新性转换重建水墨的当代形态。2000年以来,这一意识不仅成长为新水墨的主导性思想逻辑,被视为新水墨谋求文化生存空间与权利的关捩,而且导致了新水墨创作的全面转向。在实践层面,这一转向有两个积极而显著的结果:一方面,“观念水墨”“抽象水墨”开始大面积植入“禅”“释”“道”等理念,早期幼稚、僵化的图像受惠于此,转而跃升为弥散着人文主义光彩的新图像;另一方面,新水墨的转向促成了新艺术方位的形成,其基本特点是:以对当代生活、自然的感受经验为基础,以写生性创作为方法,实现传统笔墨、图式的改造与翻新,完成新水墨形态的建构。将刘赦的作品置入这一历史潮流中观察,我们可以惊异地发现,它不仅仅是新水墨转向的积极成果,而且还可以做倒果为因式的理解:正是刘赦等一批艺术家持久地坚守了自己的信念,才促成了新水墨的转向。因而,刘赦的作品可当之无愧地成为这一转向的表征。

刘赦 天边渗出的阳光 纸本水墨 144cm×367cm 2018年

刘赦1987年毕业于南京艺术学院中国画系,所居的金陵之地是文人画的大本营。值得注意的是,刘赦虽极重传统学养,但于文人画摹习一途,却不过是尝鼎一脔,染指而已。他与金陵的文人画群体,亦若即若离。显而易见,刘赦面对新文人画所表现出的孤傲,与他面对实验水墨时的孤傲如出一辙。有时候,这种孤傲会凸显为一种令人不安的激烈——如此自我而简单性格轮廓,于世俗生活中也许显得生涩怪僻,于艺术却弥足珍贵,在维护艺术家的独立人格方面,在捍卫艺术家的自由精神与独立思考方面,它都是举足轻重的。刘赦尊崇传统,却从来不是一个暮气沉沉的传统主义者,痴迷水墨探索,却与实验水墨枯燥的理性和形式游戏毫无干系。凡此种种,皆缘于他的性格。

的确如此。面对刘赦不同时期的作品,即便是最粗略的阅读,也不难体察出这样的内在性格:他的作品始终不同程度地隐含着原创性的神秘品质,无论结构、笔踪、渲染、光影,皆或隐或显地呈现出高度的自发性。仿佛在不可名状力量的驱使下,它们一下子就以令人惊叹的方式汇集为充满笔墨生意、自然天趣和时代感的新水墨体格。从中我们可以确信,刘赦的想象力总是能毫无障碍地回应他的创新精神的召唤。如果我们能稍微仔细地梳理一下刘赦近30年创作生涯的话,那么,亦不难得出这样的结论:创造新体不仅是刘赦艺术思想持之以恒的动力,也是他水墨语言建构的一贯逻辑与追求。在创作方法论层面,刘赦采取的方法有三:1.以对景写生为起点,饱游饫看,目识心记,从大自然结构、光影、物性、黑白关系中提炼新的语言元素,在融通传统笔墨精神的基础上,将自然的三维空间结构、物性关系转换为平面化的语言审美关系,以此完成对传统图式的改造、翻新与替代;2.以新题材如浙东山水题材、异域题材带动笔墨的延伸与拓展;3.上述语言与笔墨逻辑的更替与转换,有效地保证了中国山水固有的宇宙观、自然观、精神特质与境界。换言之,新的图式、语言与笔墨并未滑向形式主义,它们依然是形而上的世界——这正是刘赦多年来孜孜以求的目的:以个人的笔墨新体,来重构与先贤、大道、自然对话的精神空间。

精神上的古典主义,方法上的现实主义,形态上的现代主义——这也许是刘赦对个人笔墨新体最为智慧的构想、最为深思的谋略、最为精妙的设计。在此,我们不妨通过结构、笔墨、光影诸点的评述,来领略一下刘赦新体的非凡魅力。

在空间营构上,刘赦采取的策略是:以“截景式”的构图替代传统山水全景游观式的空间结构,着意于单一地平线与固定视角空间的经营与摆布。从根源上讲,这种空间结构方式主要导源于南宋山水的“一角”“半边”之景。南宋山水的空间图式删繁就简,以虚代实,以小喻大,从“远观之以取其势”,到“近观之以取其质”的观照视角转换,成就了中国山水的新空间结构。后世多有承续者,如清代石涛、龚贤的“截断式”章法等。在某种程度上,刘赦的“截景式”构图,可视为对这类“原型”图式的复沓。同时,“截景式”空间也得益于刘赦长年对景写生所虏获的视觉经验。在《云林烟树》《竹屋》《秋山掩水》《清溪抱竹林》《薄云弄日明》《教堂——斯洛伐克》《圣托尼写生之一》等画面上,我们可以看到,这种空间营构方式得到了广泛而自如的运用。与山重水复、奇矫耸拔的传统山水空间相比,已拉开了较大的距离。刘赦之所以醉心于“截景式”空间,不单是考虑到跨文化语境中人们的视觉需求,也不单是为图式的“现代感”所计,而是暗含了这样一个关键性的旨趣,即“以临见妙裁,寻其置陈布势”,亦自能“达画之变也”。也就是说,在“截景”的空间内,以精心的陈置布势、笔墨的勾染渗化、光影的虚实变幻,而使一草一木、只丘片壑、汀水房舍始终处于盘桓、彷徨、周流、既吞又吐的状态中,极尽曲婉之能事,渐成缅邈幽深之境界。缱绻之间,平添了几许枨触无边的生命感怀与诗意。虽拘囿于一隅,却游目骋怀,尽纳大千世界,真可谓在“截景”中达到了游观的高度。正如清沈宗骞评画时所言:“其所传之迹,皆不过平平之景,而清和宕逸之趣,缥缈灵变之机,后人纵竭心力以拟之,鲜有合者,则诸人之所得臻于此者,乃是真正之奇也。”

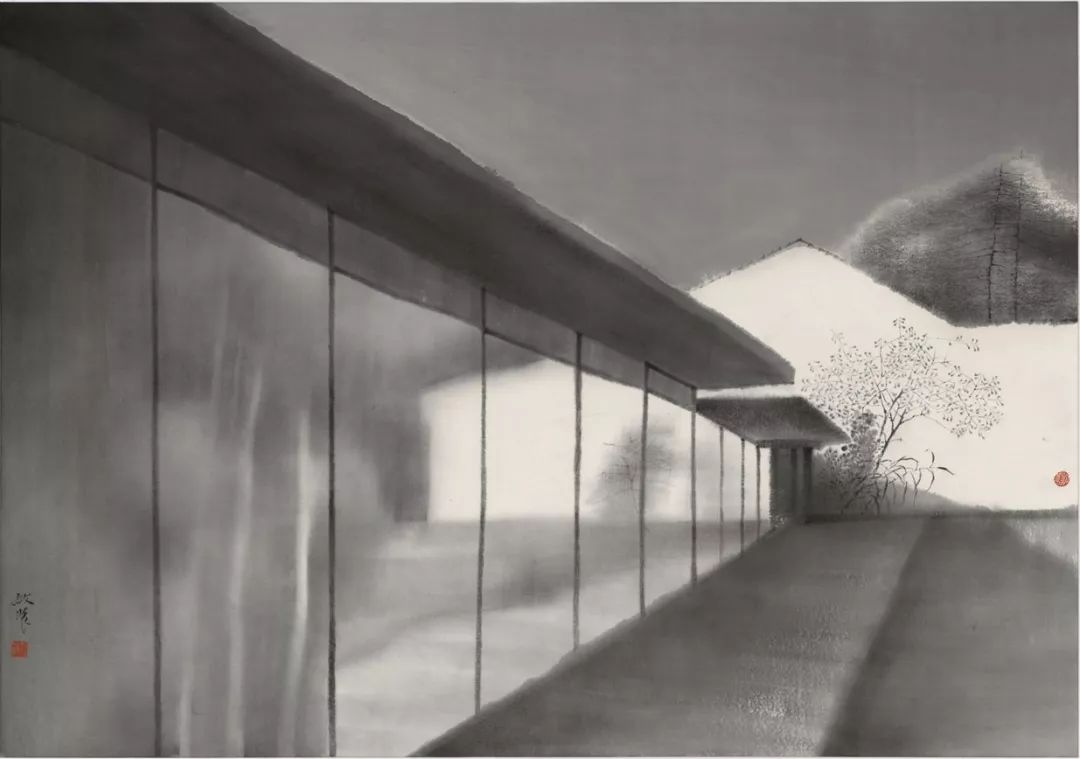

刘赦 京都写生系列之二 纸本水墨 70cm×100cm 2018年

以自我视觉经验为基础,参以古法,建构新水墨的语汇与笔墨结构,由此完成传统笔墨程式向新水墨语言的逻辑转换,是刘赦新水墨艺术的核心与旨归。刘赦临古出身,传统笔墨学养自不待言,然而,他也深知后学于临古一途,往往惟知蹈袭而不知脱化,久之便成积弊。以此为戒,刘赦的笔墨建构以自我的视觉感受为起点。在他看来,浙东山水那不胜清风的水草、藤萝、榛莽,光影迷离的山峦,异域题材中的都市、房舍、城堡、植被等,均已超越传统笔墨程式的表达能力,为新题材的画面计,惟有对传统笔墨进行改造与重构。多年的实践之后,刘赦独创了散锋笔法,即充分发挥蒜头笔、排笔毫芒平展的特点,以干笔焦墨铺排皴擦,丝丝入扣,再辅之以中锋勾染,成功刻画出物象蓬松、葳蕤、蔓延无边的质感与风貌,并形成干裂秋风、润含春雨的审美意趣。这种散锋笔法不但以其装饰性、铺陈性的样貌颠覆了“各形各异”“为体互乖”的笔法古训,而且以其匀速性、平拖性运动偏离了“留不常迟,遣不恒疾”“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”的笔法仪轨,由点、线、面与渍染所重构的新笔墨形态,以其随物宛转的适应性而实现了视觉经验的当代转换。在墨法上,刘赦部分吸收了黄宾虹“阴面山”“行夜山”的画法,以大面的晕染与积墨表现逆光中的山峦,尽得深邃幽玄之趣、阴阳开阖之奇;而对于草木的描绘,则主要运用干湿笔交汇融通的方法,其墨渍漫漶处,幽澹清虚,神采浮动,破笔轻皴处,洁净通透,元气沛然。清人方薰有“用墨无他,惟在洁净,洁净自能活泼”之语,可谓道出了刘赦墨法运用的精妙之处。

光影的游移徘徊,幽灵般地闪烁于物象、墨色的变幻之间,一如混沌里放出光明,是刘赦水墨语言最为摄人心魄的部分。中国画用光极为考究,其“光”乃是基于阴阳观念而内含哲理意味的心性之光,与西方以科学理性为核心的物性之光大相异趣。在古典山水中,“光”通过笔墨的浓淡干湿变化而转换为抽象的黑白、明暗关系。至清初龚贤,借积墨之法强化物象的晦暝变幻,方使“光”焕发出某种物性化的意味。从民国时期陶冷月对幽淡月光的引入,林风眠对印象派光色的运用,到新中国成立后李可染对逆光积墨法的营构,宗其香、李斛对夜景山水用光的拓展,生动地勾勒出了近现代中国画用光的历史轨迹。可以说,刘赦的用光赓续了这一脉绪。不同处在于,在先贤那里,“光”是辅助性的,而在刘赦的笔墨语言体系中,“光”则是主导性的;另外,先贤们的用光,多偏重物性,而刘赦的“光”,则更重心性。从形态上看,刘赦作品有西方绘画的光影效果,但在性质上却更接近于南宋山水光线晦暝的调子,画面上始终弥散着游雾般的光感。在《野山》《秋》《雨》等作品中,刘赦以疏松轻拂的笔法和清淡腴润的墨色,将树木的形状处理成晶莹剔透的“团块”,在“阴面山”黝黑、浓重背景的映衬下,弥散的光影仿佛从黑白、明暗调子中浮游而出,势如光瀑,观之炫目而又动心。《常爱园林深似隐》《雨霁图》《薄云弄日明》等作品,则通过渲染、冲蚀、泼墨等手法,造成光影流离、明暗交替的梦幻空间,其流光周流于天际、林麓、皋壤、沙渚和莽野,如光、如岚,如云、如雾,缠绵悱恻,不绝如缕,似有迷离天籁遄飞其间,“爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏 ”,其天趣透彻玲珑,不可凑泊。

艺术史上,新体的诞生不仅标示着艺术家个人创造力所能达到的高度,还暗喻着那个时代的精神质量与审美取向。刘赦水墨新体的意义亦不例外。从图像上看,传统文人画的美学原则和笔墨图式在这里解体了,但在其水墨晕章的世界里,烟鬟翠黛,敛容而退,尘滓尽洗,依然充满了古典时代清幽玄淡的诗性品质,清晰地彰显着孤峭于俗世之外的文人理想;与此同时,刘赦新体还以创造性的图式结构、笔墨风格和美学境界为中国画的现代性探索提供了全新的策略,无可争辩地证实了新水墨与传统在精神、语言上的逻辑关系。

更为重要的是,在跨文化语境中,刘赦新体再次确认了东方美学价值的当下意义,意味深长地指出了中国美术、中国画特有的现代性之路。如果说10年前这条路还是迷径纷呈的话,那么今天,它竟然是如此地清晰、如此地通达。

用鲁迅1932年信中的一句话来结束本文,寄语刘赦再适宜不过了:

向曼远之将来,构辉煌之好梦。(张晓凌)

刘赦 雪·苏州园林 纸本水墨70cm×100cm 2015年

刘赦:我颠覆的是符号,不是文化

地点:南京师范大学美术学院刘赦工作室

采访人:张荣东、王潇

张荣东:您曾说特别喜欢方回的一句诗:不浓不淡烟中树,如有如无雨外山。这诗指向的不是一个具象的表达,是具象之后的那种韵味、无形之美,这样一种若有若无的诗意,是极具东方性的表达。而您的画中就有非常鲜明的东方式观察世界的方式,这与当代中国水墨界延续古人的笔法、构图,却多失去古人看世界的方式不同。我们就从这儿谈起吧。

刘赦:这是当代中国画最或缺的一个方面。当代画坛近60年来大部分是对古人笔法或形式感的一种描摹。我曾经谈过一个问题,就是对传统如何认识的问题。我个人认为传统是有生命力的,它是在延续中发展的,所以传统是动态的。而我们现在从书本上认识的,和以前我们上学时部分老师对传统的说法都是说教、教条式的,这是对传统的误读,其实传统是文化精神,这种精神是什么?是中国文化元素里面的一种情愫,艺术家正因为这种情愫的萌发,表现对客观事物的一种认识。文化是一种气息,不是一个简单的符号。此其一也。

其二,如果一代一代的画家都是描摹古人所谓的用笔用线、所谓的章法,我觉得艺术就无魅力可言,你有和八大山人一样的笔法又能如何呢?所以我觉得绘画的本体不是解决技法问题,它最主要的本体是要解决视觉和情感的问题。中国当代的艺术在这方面是缺失的。我们这一代艺术家的整个成长过程,从过去的封闭到改革开放,包括我们在中、小学尤其是大学受的是西式教育,在西方文化的浸润中成长起来的,但我们这代画家又有一个优势,所接受的传统文化是相对完整独立的,与完全西式的又不一样,我们介乎两者之间。这为我们提供了艺术发展的难得契机,就是对传统文化的再认识、再理解和与西方文化的融合。正是在中西融合的情境下,视点的转变导致了审美情趣的转化,表现的过程中更多地走向自我。我的画里面有西方视觉的东西,但又有着传统艺术的气息,两者并不排斥。

方回的这首诗我很有感触,读了以后明白了很多道理。中国人讲所谓的悟性,都是在渐悟过程中逐渐地顿悟,顿悟都有每个时期的点,所以顿悟实际上是艺术家对自己未来的一个定位,也为发展做了一个总结和铺垫。我教学的时候跟学生谈,虽然我是教中国画的,我反对排斥西方;我也反对死抱传统不放,因为这是没有创造力的。我给研究生上第一堂课就是写融合的“融”,我认为这个字是中国文化境界的体现,“融”有融合、融汇之意,也有包容、融会贯通的意思,一个艺术家要追求艺术的融合心态。而中国艺术如果不在乎融入世界,中国的艺术可能就走向堕落,这个也是目前摆在中国画坛最为严峻的一个问题。

张荣东:您用一种非传统的形式去抵达一个传统的境界。我能看到您的绘画里有大量的写生成分、大量的自然体验。感觉您的画还是从自然而来。

刘赦: “六法”之一是“传移模写”,就是写生的意思,只不过中国绘画早期的工具材料限制了外出写生,只能靠目识心记去表达自己所见之物。现在写生是比较方便,由于材料、工具、设备的改革,这已经不是问题了。中国历代大师的作品,如范宽的《溪山行旅图》,我专门到铜川、终南山一带游历,他的画与实景山水非常契合。但是艺术家在画面所表达的意味却更加厚重与深邃。所以,一个艺术家表达什么、从哪个角度去表达自己的情愫,那是他的自由,但对地域性的感悟,他能从地域性地貌和植被的关系里面梳理出一套他表现客观世界的方法,这个是艺术家的个性,观察、观照自然这是非常重要的一点。因为科学技术的发展,照相机、摄像机等设备看似取代了写生,但拍照让艺术家缺失了在自然中间去映照自己的过程。我每年两次带学生出去写生,我自己也画。我的写生不像一般的画家啪啪勾几笔,一张要画三四个小时,而且是用铅笔画,有的用水墨,但我更多是用铅笔画。我在重新梳理感悟到的客观世界的笔墨次序,这个很重要。我的作品里面有很多我个人表达的技法,是从对自然的观照中梳理出来的。

刘赦 雪 纸本水墨 70cm×100cm 2018年

张荣东:我觉得您的绘画的空间感还是受到西方绘画的影响、启发。

刘赦:绘画有两个空间,一个是意象性空间,一个是视觉空间。这两个空间其实过去的画家,包括有一批比我们年长的画家,就是以书入画、书写性的。我不讲散点透视,更愿意称其为是意象性空间,高远、平远中形成一种空间,尤其在中国的传统山水画中更能体现这个问题,但是今天的人对视觉的要求比过去要强烈,是什么原因造成的?心理原因,因为现在的交通太便捷了。我们现在看世界不像老一辈的画家,他们看世界只看到一个局部,没有办法再延展的时候,就会从传统绘画里找一种东西来充实自己的空间和理解。今天不是,文化的多元把人的视觉感官要求以及意象的表达融合到了一起,更全面。

我从西方艺术里吸收了一些东西,甚至包括17世纪欧洲的铜版画。我每到一个地方,博物馆是一定要去看的,记得有一次在英国一个叫巴斯的小古城,非常幸运地看到了伦勃朗的铜版画展,有两百多件作品,非常震撼。中国绘画讲究的是一种微妙的关系,西方绘画讲究的是直觉关系,但是伦勃朗的铜版画的暗部表达得非常微妙,这些微妙之处的变化是很多艺术家无法企及的。我作品中的空间表达有西方的焦点透视,也融入了中国的意象空间。作品的气息又基于中国传统文化,这样作品看起来就比较协调、舒服。以后我可能会越来越简约,因为现代人的节奏、现代社会发展的速度,引导我向简约主义方向走,我也尝试做了一些比较简约的作品,在构图上比如说画山谷只画山谷,没有水,有的地方可能云托起一个山峰,云是轻的、浮的,但是雪山是硬的、亮的,通过这种关系的梳理,给观者另外一种全新的欣赏角度。

艺术是多元的,它不可能限于一家一派,不存在一成不变的章法(现在叫构图)。我现在考虑的角度更多的是基于大文化,我不太注意小的东西。白石先生画了很多草虫,艺术家表达情感往往以小见大,这是中国文化所推崇的。有的时候我就是从一个局部着手,就像山水截图式的构图。通过这种理解,追求一种微妙和丰富的表达,这是我平时对自然的观察、梳理,在笔墨空间、在形式语言方面做了一些自己的探索。

张荣东:请您再谈谈意象空间在方法上有什么独到的体会吗?

刘赦:我一直在追求作品中意象空间的“意”,“意”基于中国传统文化,又如何能让当下人理解,用多元文化的观念也能去解读,而画风又有别于其他人,是我一直在追求的东西。但我的画不完全固定不变,即使同一个时期画的作品也会不同。我突然对一种东西感觉兴奋时,就会全神贯注去画它。我画画很慢,一张小画我也得从早画到晚,我画画不能急,对材料、水的干湿程度的把握都靠经验的积累,否则笔墨就会脏,要么笔墨不透,要么黑气重,要么就是笔墨单调。我追求微妙的变化和丰富,这种微妙的丰富性更符合中国传统意象空间的表达,所以我在作品中不断尝试这种感觉。

今年南京的雪下得很大,我画了一张雪景,发到微信朋友圈,艺术家朋友都赞不绝口。我开车到中山陵景区,远处的山一下雪都看不见了,只看到一排树、一片草地,草地都是白的,我当时的感受特别深,很有宋人的意境。回来我就画,但是我不是用宋人笔意,我是用我自己的方法表达我的感觉,画出来就非常有意思,如果我也像范宽那样的《雪景寒林图》就没什么大意思了,所有的东西都是有对文化的理解,也有 “六法”所说的传移模写,但要去转换、有变化、有生动性。有一些老先生说:刘赦试图在颠覆中国传统山水画。我说这个话我爱听,但是我颠覆的是符号,不是文化,这个非常关键。一个艺术家一生中他总是在取舍,在自然中观照的取舍、对文化的取舍都是在基于自己个人成长、个性追求。

刘赦 风景之一 纸本水墨 50cm×70cm 2017年

王潇:您刚才谈到融合的问题和多元文化的问题,除了各个技法的融合之外,画种间的融合也十分多,您对画种之间的融合有什么看法?

刘赦:融合除了形而下的技法上的融合,更重要的是文化形而上的一种融合,我认为这是非常重要的一块。技法上的互相借鉴已经不稀奇了,比如说中国的水墨,墨用水在宣纸上做,西方水彩用水和彩在水彩纸上做,有些方面有很多接近的地方。其实在技法上的互相接纳,不光我们从西方学,西方也从中国学,这已经是非常正常、普遍的现象了。我最近正在叫几个博士翻译一本书,就是意大利文艺复兴时期的瓦萨里,这本书叫《论技艺》,我一定要将这本书翻译到中国来,为什么?它会颠覆中国当代好多画家对技法和艺术关系重新的认识,所有的东西是由形而上的文化形态导致的一种内核的变化,形而下技术上的东西对现在的画家来讲太简单了。但是我们现在正因为有很多形而下的技法上的学习,讲得好听叫“学习”,讲得不好听叫“抄袭”,带来了什么?所谓艺术形式的一种形式的变化,他认为叫创新,我认为不是,真正好的艺术家一定是由内而外的基于一定文化之上的情感表达,而不是简单的一个图像。我们可能看到一个艺术家的作品,看他画的跟人家不一样,你会眼前一亮,但是再看看呢?觉得还是这样,再看看还是这样。一个好的艺术家他创造一批作品,他这张画成这样,还有另一张,每张他都感觉不一样,但是这个需要一种积淀。我曾经走过这个路,有一段时间我就画我们后山、就画我们周边的无名山,我不画名山大川的,在画的整个过程中觉得我在梳理我自己的艺术符号。当这个符号逐渐成熟的时候,我就开始用这种技术去准确表达我的意象,让它的释放度更大。不光是山水、植物能画,建筑能画,包括人物、花鸟,都能画。我个人理解,艺术形式不能说哪一种形式是最好、哪一种形式是不行的,只要它能准确表达艺术家想表述的一种情怀,它就是好的,这也是艺术魅力所在。

正所谓“百花齐放”,要多种形式并存才能使艺术更加繁荣、艺术的魅力更加宽广,老百姓欣赏点更多,像现在的年轻人也看到时尚的东西。比如说一个奢侈品牌,这个刚推出一款,我想要,又推出一款,又要,感觉变成一个粉丝了,老期待下一件作品什么时候出来。一个好的艺术家跟年轻人期待奢侈品牌是一样的,期待着他下件作品是什么样的,老是期待。这也是中国艺术界应该去重新梳理的一个关系。

张荣东:我注意到您早期的画是青绿山水,然后您又走到这种纯粹的水墨之境,这个过程是怎么完成的?是什么机缘?

刘赦:其实我是画人物画的,从上大学、大学毕业一直到大学教书,我都画人物,工笔人物、水墨人物都画,山水也偶尔画。为什么后来慢慢不画人物画了?可能有两个方面的原因,一个方面担任行政工作,大段写生的时间比较少了,当然不排除我以后可能还会画人物画。画人物不能断,画山水画零碎的时间都可以用上。

还有一个原因是对人物画的再认识问题。我们看看崔子忠的人物、陈老莲的人物,再早比如说梁楷的布袋和尚,一直延续至今,中国当代人物画基本上是院体派水墨人物。我们知道人物造型有两种,一种是艺术形,我们称其为变形的,还有一种是自然形,自然形就是比例比较准确。我们基本上是受后一种训练的,但是这样画出来的人物有意思吗?我觉得用笔墨被动地去描摹一个现代形态,会很做作,用水墨形成语言协调的关系,实现情绪释放的时候就没有局限了。

通过最近十来年对山水画的探索,对人物画又有新的感知,我可能一段时间以后又要去画人物画。中国画家有一个最大的问题,就是画山水的、画人物的、画花鸟的,甚至画驴的、画猫的、画猴的、画鸡的等等,越分越细,出现了这个王那个王。我们这一代画家不能再这样了,优秀的画家应该是人物、山水、花鸟都能画。我们看西方的大师,不会只能画人物,不会画风景和静物,这是不可能的。这是当下很多画家的综合能力不高造成的。

绘画里面还有一个哲学问题,坦率地说有很多画画的不太读书,没有文化,或者说文化层次不高,你的艺术最后也就是追求熟练而已,和画匠没什么两样,不是艺术家该解决的问题。真正的艺术家必须基于文化基础之上的一种情感表达,一种对自然、对人生、对社会的理解,找到自己的审美角度、情感角度去表达,而不是一种就画论画的表达,这是当下最大的问题。

张荣东:我知道你是湖北麻城人,后来在南京艺术学院读书,后来又到了南京师范大学任教。现在您是南京师范大学美术学院的院长,最后想请您谈谈金陵文化对您的影响,以及您与这种地方文化之间的关系。

刘赦:南京是六朝古都,人文荟萃,历史上多个朝代的文化、政治中心,所以文化的积淀、底蕴很深,也决定了绘画表达中的文化厚度。应该说,在南京做一个画家是非常得天独厚的,是幸福的。我们可以看看南京的画家和全国其他地方的画家的不一样在哪里。我举个例子,过去陈传席在南师大,我们关系很好,他说南京人懂传统不画传统,浙江人懂传统画传统,北京人不懂传统画传统,我当时听了觉得很有意思,虽不可一概而论,每个地方都有优秀的画家,但这个说法有一定道理。我现在的理解是,其实正因为南方的气候、地理、历史导致的南京画家的感受和表达非常的微妙,这种精微从艺术角度上讲就是一种敏锐、敏感,他们在笔墨、表达、构成等等上都给人耳目一新的感觉。

我在南京36年了,感觉已经融入这块土地了。南京人观念不保守,多元艺术形式在南京都可以并存,在有些地方就不行。其实有很多机会离开南京,北京调我、杭州调我、上海调我、广州调我,我都没走,我就觉得我适应这一块地方。中国好多人想退休,我也想退休,我为什么想退休?我想画画。我在这个位置上谋其政,就要对学院负责、对学生负责,我压力很大。如果只对我个人负责的话,我就很轻松。但是我也无怨无悔,做了这么多年的行政工作以后,我思考的东西更全面了。

一个人找到适合经营自己人生位置的时候,这个人是幸福的。如果你找到一个工作是完全自己无法经营自己想追求的人生的时候,这个人的一生是不幸福的。艺术对我而言就是一种生活方式。在我自己的艺术王国里面,我去享受,享受这种艺术生活的状态。当然也有很苦恼的时候,有时候画得很不顺的时候火大了,情绪简直低落到极点,我有时候感觉很烦燥,像更年期一样,自己都恨自己怎么是这样子的状态,要自我调节,所以有的时候玩玩,有时候我就自己开车出去,什么都不想,泡一大壶茶。好在南京有山有水,空气没那么污染,我经常一个人开着车跑到山里,躺草地上喝着茶,完全不想这个问题,慢慢会有新角度,我就感觉舒服。一个艺术家正常的成长,是螺旋式上升,不是点对点的飞跃,与中国禅学渐悟、顿悟的道理是一样的,逐渐逐渐渐悟,一个点上往上升一点。

我觉得我永远在路上,我真的不知道以后会画成什么样,但是一个时期过去就过去了,因为我表达过了,我要一直往前走,不会停下来的。

刘赦 风景之四 70cm×100cm 纸本水墨 2017年

评刘赦的画

在中国艺术史中,水墨绘画显然是历代艺术家一试身手的“圣域”,变幻不定的形象,造妙入微的笔墨,这些无时不在提示着一个超越凡俗的心灵世界。宋以后的文人,可能大部分时间都沉浸在书斋、山房之中,如隐士般独自品味着内心的孤独,体验着心性和禅悦的真味。而文人画也因此发展到了极致。

“岩穴”与“山房”,这是中国古代文人艺术家流连徘徊、乐而忘返的精神圣地。柯律格(Craig Clunas)曾用“书斋里的艺术”来指称中国文人绘画。但在今天,文人画家已不复存在,取而代之的是学院艺术家,他们的作品也走出了书房,走进了美术馆,被嵌入大尺寸的玻璃镜框。可是,耐心品味这些“现代中国画”,我们发现最古老的“基因”依然在起作用。至少在刘赦这样的艺术家那里,精微、温润的水墨意趣依旧完好无损,它并未因“功能”或展示环境的变化而有所改变,这是刘赦作品中最可贵的气质。具体来讲,这种品质就是对水墨之“灵性”的深切体悟,它得益于对个体心灵力量的历练与提取,是中国画一以贯之的最重要的“文脉”。在他的《竹山》和《溪声犹带夜来雨》等作品中体现出的韵味与力量就来自于这种气质。湿墨渲染的气氛与经过巧思经营但却显得既恭谨又淡然的用笔,使得画面浸润一片,但又有线条可寻,令人顿感山峰树丛有雾气笼罩,更显真实,更可亲近。画中的山石树木有可能是艺术家的视觉记忆演化而来的视觉幻象,却将我们导引至对自然万物的体验。仔细观看就会发现,画家对笔墨技巧有取有舍的选择,恰到好处地揭示出构成我们眼中的山林烟云等事物的完整性,同时又通过酣畅的墨气,超越事物,指向物性。

从这个意义上讲,刘赦与古人的感通之处,恰恰就在于内在的心性,而非外化的形质。在这里,我忍不住要引用元人方回的一首题画诗——“不浓不淡烟中树,如有如无雨外山。尺素展看空想象,何由身著画图间。”在这首诗中,我们依稀看到了刘赦作品的影子。从表面上看,刘赦似乎对“烟云丛树”“雨后空山”等题材情有独钟,但实际上,他真正要做的就是借助此类题材来营造一个洁静而又精微的心灵世界,并寻找一个与古人特别是元人相互对话的精神空间。在刘赦笔下,源于自然的形象都在水色与墨气中消解、重构。远处的山体、近处的汀岸与竹树都用大面积淡墨敷陈,笔迹轻柔温润,水汽氤氲蒸腾,奇妙地传达了光影和空间关系。实际上,这是一个相当大胆的尝试,我们知道,用统一的墨色笼罩近景和远景,很容易失掉作品的层次感;此外,云水的处理稍有不慎,又会失去“笔踪”,流于张彦远所讥讽的“吹云”法。实际上,刘赦轻松地解决了这个问题,在他那里,墨韵与形体合二为一,任何一个形象都具有双重意义,既满足了我们解读形象与空间的愿望,又巧妙地保留了笔痕墨晕,从而营造了“质有而趣灵”的画面效果。与此同时,刘赦还自由地运用凝练的重墨和生涩的干笔,不断去改变画面的含义,仿佛随时在提醒观者去留意画面背后的信息,以及那种不受羁绊的自由自在的精神气质。显然,刘赦的纸本水墨绘画始终面对着一个心灵世界,他对外物的“召唤”始终保持着克制态度,这也让他回避了外在物质世界的压迫感,并与混乱的感官世界始终保持了应有的距离。这种绘画状态,我们也许只能借用古人的画论加以形容:

山水之妙,苍古奇峭,圆浑韵动则易知。唯逸之一字最难分解。盖逸有清逸,有雅逸,有俊逸,有隐逸,有沉逸。逸纵不同,从未有逸而浊、逸而俗、逸而模棱卑鄙者。以此想之,则逸之变态尽矣。逸虽近于奇,而实非有意为奇;虽不离乎韵,而更有迈于韵。其笔墨之正行忽止,其丘壑之如常少异,令观者泠然别有意会……(明·唐志契《绘事微言》)

刘赦 古村 纸本水墨 70cm×100cm 2016年

在山水画创作中,最难表达,也最难辨识的恰恰就是“逸品”。刘赦的作品明显属于“清逸”一路,他的水法、墨法明润无尘,韵致通透而又灵动,大有凌虚蹈空、飘然出世之概。而他笔下的物象则摇曳生奇,近处的石块、草树,远处的山体随着笔墨自由组合,不停变换着形态。在他2000年之后的山水作品中,这种奇趣、逸趣一发不可收拾,他喜欢用团块状的水墨涂出形体,随后又会用干涩的枯笔撕出物象的肌理,或者在水汽淋漓的汀岸边,兀然安置一丛丛精细的荻芦,这些手法形成了特殊的对比效果和画面韵味,所谓:“虽近于奇,而实非有意为奇;虽不离乎韵,而更有迈于韵。” 我们再来看几幅画,如《春风丝雨瘦精神》《青青水中蒲》等,画中总有一点首先抓住我们的视线。这决不是偶然的取舍,而是令我们在体会画面“出世”之境时,能如沉思者一般凝聚精神。对细节的强调,使欣赏者能够集中注意力,这种集中方使得周围的世界消失在画面的寂静和墨色之中。仔细观看《春风丝雨瘦精神》,会感觉到画面充满戏剧性效果和大气凝重而有力的运动。当人们意欲捕捉这种运动从何而来时,不由得感受到了云雾流转带来的湿润之气,听到了山野时隐时显的风动,并进而注意到画中的屋舍。她的安宁静谧,似乎与周围的世界毫无牵扯,使之从风起云涌、山雨欲来的氛围中超脱出来的绝对不是建筑的坚固或材料的稳定,而恰恰是文人在自然面前经受考验之后所获得的心灵的宁静。

刘赦的作品在心性上与古人相通,但从形貌上看,他的作品仍属于典型的“现代绘画”,他所关心的问题以及他所使用的图式更具有现代意义。自上个世纪二三十年代以来,理论家和艺术家就一直在传统山水画与西方风景画之间展开比较,并努力寻求现代中国画发展方向。在空间处理上,现代艺术家渐渐放弃了“三远”“龙脉”的手法,更多去使用单一地平线和固定视角来表达一个统一的空间。此外,现代国画家对光影与色彩问题也颇为留意,并希望发展出前所未有的现代形式语汇。从构图上看,刘赦似乎更偏爱“截景”,画面结构稳定,部分作品在布局上更接近西方风景画。显然,这些“现代”手法也带来了“现代”问题,即空间局促,缺少视觉的回旋余地。在这一类问题上,刘赦再一次展现了他的智慧,他运用不确定的形体和自由渗化的水墨痕迹化解了这一矛盾,在获取了简洁、稳定的现代形式的同时,又破解了空间的局限性。如《群山露平峰》一画,远山墨色浓重,十分醒目,无法等同于真实的自然,但其表现意图恰恰是以其笔墨的生动节奏强调了自然的可视韵律,汇聚我们的视线,使我们在有雾气笼罩的山水中依然感到明晰与结构的力量。这种结构力量使我们看到的自然不再是无法安生、令人徘徊在敬畏与恐惧之间的造化,而是可以怀安宁之心品鉴,最终融入其中的“大冶”。

而在色彩与光影的处理上,刘赦面临了更大的挑战,这是古代文人绝少涉足的一个领域,也是现代中国画家最容易失手的地方。自然界的光线与色彩没有形质,它们点亮了万物,但自身却无法捕捉。与西方相比,传统中国画在这一领域似乎并未有出色表现。宋代山水画中,只有在表现时令、节气、天候变化,表现风雨明晦等特殊天象,或表现特殊观看角度——如黄宾虹说的“背面山”时,才隐约出现对光影的表达。明中叶之后,在那些如梦似幻的奇境山水画,或舞台剧般的村居风俗画中,光线的处理可能更为自由、大胆,但它们一直未能成为画面的主角。现当代国画家对于光影更为留意,如李可染对逆光的表达,再如当代画家对印象派光影效果的追求,这些都丰富了中国画的现代形态,也为我们带来了前所未有的视觉体验。刘赦对光线的处理更为隐秘,画面上几乎不留任何痕迹,因为他是在借助形体和墨晕来表达光线的婉约曼妙之美,那些看似松散、漫漶的形体,再加上那变化不定的墨气,恰好生动地复现了自然界那朦胧的、自由流动的天光,而且,这种光甚至会随时随着清风的吹拂不断跳跃,腾烁生奇。

色彩的问题也是如此。刘赦早期的作品喜用青绿,然而,只要稍稍留意一下画面,我们就会发现其用色已然脱离了“随类赋彩”的藩篱,刘赦笔下的色彩有如光线一般在画面上自由出没,这种色彩所起的作用更接近西画中的“色调”,它控制了整个画面的气氛,也展示了色彩本身独立的美感。在其作品《竹山清音》中,我们可以充分领略他的意图和高妙的技巧。他的《云起竹山》也是如此,超越了西方人眼中中国画色彩的“奇特性胜过完整性”的印象,最终成就了完整的作品。这样的色彩运用,其影响远远超出了色彩的范围,而直接关系到空间的存在,将我们的视觉感受引向空间存在本身而非空间里的物体,一个在望远镜与显微镜之外的世界。只有在这个世界里,有生命的气韵才有可能存在。显然,这种手法也只有在刘赦这样的现代国画家的笔下才得到稳定而又成熟的表达。

刘赦 荷·苏州园林 纸本水墨 100cm×70cm 2015年

刘赦是一位国画家,而国画家的现代绘画则更引人关注,更容易激发我们的思考。前文提到,刘赦所运用的图式其实具有真切的现代意义,这种现代意义既有对西方绘画元素的改造,也有传统水墨基因的传承,其画面信息复杂而又难解。实际上,这种复杂性正是现代艺术独有的气质。我在一篇讨论现代艺术的专文《策略与混杂》中,曾专门分析过这一问题。在法国,毕加索的现代主义绘画与塞尚、库尔贝,甚至是和达维特一脉相承。然而,同样是现代主义,荷兰、意大利、德国和俄国的现代艺术家却没有这一传统,所以,当他们以不同的方式演绎在法国发展出的现代艺术语言时,他们的成就也同样为现代主义增添了光彩,并成为现代主义的特殊类目。说到底,现代主义是一种没有中心的、自由流动的国际风格,是国际流行风格与艺术家个人性格相互碰撞的产物。

如果在当代语境下讨论这个问题,我们的理论家,特别是关注“现代中国画”的理论家可能还要面临更大的压力。新兴的艺术运动,特别是以新媒体为核心的当代实验艺术,以及方兴未艾的传统复兴浪潮,则让这一问题更显扑朔迷离。我们热衷于讨论的现代实验艺术,其实有一个根本性前提,即现代工业革命之后高度膨胀的物质文化。在19世纪之前,真正具有实验性的艺术不过是纸本或架上艺术。资本的崛起、物质文化的膨胀,促成了物品艺术、现成品艺术的滥觞。这是“时代的恩赐”,然而,其负面影响就是心灵与心灵的交流变得更为繁琐,更容易被外在的物质形态和技术手段误导。相比之下,直接呈现艺术家心灵活动轨迹的纸本绘画和架上绘画则保留了独有的活力,它和以物品、媒介为中心的艺术表达形式共同构成了现代艺术的两极。我们知道,自塞尚以来,现代绘画就一直存在着一个稳定的传统,即通过画面来探索“物性”和存在的不确定性,艺术家的心性在此过程中得到了完整的记录,我们最欣赏的也正是心灵探索的痕迹。

从这角度反观中国画,我们也许会得到全新的认识,从而对传统中国画的意义和价值作出新的判断,并对现代中国画的未来发展空间充满自信。在传统手工艺术中,痕迹、风格即为个人心灵活动的载体。说得极端一点:“技术即艺术”,艺术家心性的高下完全可以通过他的手法加以检验。有中国画创作经验的人都知道,工具材料越简单,就越容易激发心灵的活力。简单的材料易于驾驭,可以按照创作者的意愿生发出变幻莫测的效果。同时,不确定的形象也会留给观者更多的想象空间,传统中国的书法艺术或文人画就完全得益于此。由这一点出发,我们恰可找到传统文人艺术与当代艺术的契合点,与古典诗词一样,中国画是一种尊重感性经验,强调“兴会”与“自由生发”的艺术,而其评价的标准则来自于具体的人,或“人性”,而不是整体论意义上的“文化”。

实际上,我们之所以认为现代主义与中国艺术,特别是与中国画扞格不入,其原因就在于此。我们预设了一个现代主义模型,并被迫塑造了一个与之对立的民族艺术,而我们在评判艺术家的时候,总是纠缠于东西比较,我们总是习惯性地设定价值的两极,而艺术家真正做了什么、思考了什么、画了什么,我们则往往未予关注。一旦我们在艺术家的作品中看到了异文化元素或传统元素,马上就会对艺术家的个人能力和个人价值产生怀疑,或者相反,把艺术家的个人成就都归之于对传统或异文化的借鉴与重构。时至今日,我们应该放弃这种成见,把评判的标准还给作品本身,作品的好坏应该取决于作者的个人创造性,以及相关的知识储备。画家借鉴了什么并不重要,关键的是他进行图式转化的智慧和能力,只有这样,现代中国艺术家,特别是现代国画家才有可能摆脱心理重负,无需借助于风格来自我标榜,或以风格为面具来获得他人的认同。

真正的当代艺术,其图式、意义和价值应该完全由个人设计。在今天这样一个资本自由流动的全球化环境中,文化之间要保持自己的特性已经变得越来越困难。同样,在这样一个图像可以自由穿梭的时代,要想在古今之间划出一道森严的壁垒,这也无异于痴人说梦。当代艺术家的风格选择已经不带有文化强制色彩,而是摇摆于各类已有经验,或各类时尚文化、商业文化之间的纯粹个人趣味、个人选择。我们唯一能作出判断的,就是作品本身的优劣。

刘赦的作品让我想到,他是一个实践者,一个先行者,我的评论可能出乎他的意料,也可能和他对自己的认知相左。但这些都不重要,真正重要的是我们共同感兴趣的问题,即中国画的现代形态、现代价值和现代意义。(曹意强)

(来源:中国美术报)

画家简介

刘赦,1960年生于湖北麻城。1987年毕业于南京艺术学院中国画专业。现为南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师;国务院学位委员会美术学科评议组成员;全国艺术硕士专业研究生学位教育指导委员会委员;教育部高等学校教学指导委员会美术学类专业教学指导委员会委员;中国美术家协会理事;中国美术家协会美术教育委员会副主任;江苏省美术家协会副主席;江苏省文联委员。