那时候画画的很多人认为我的画和人都很“扭曲”,用“扭曲”两个字定义我其实并不过分,但我声明我只认同我的画有某种扭曲的因素。当代艺术出现,“扭曲”这两个字就慢慢淡化了。在岁月的打磨下,我的这种状态是自然而然的,我沉浸其中,即便是痛苦,也绝对不是无病呻吟,也能从中找到快乐,痛并快乐着。

李孝萱《股票!股票!》278×125cm×51999年

当代理论认为,美不再是视觉艺术的核心价值,论证当代艺术合理性的阿瑟·丹托说,“美不是艺术品的内在属性了。”艺术和艺术史的这一转向,对中国艺术界产生了巨大反响,急于求变的艺术家,纷纷走出原先虚假的英雄主义模式,在个人主义和现实社会的冲突中体验自我价值。这在近些年的人物画中体现得最为明显。阿瑟·丹托的说法指的是以观念艺术为主要代表的当代艺术,确切地说这已经和我们的水墨画的语言及结构并没有什么关系了。现在的画家用中国画的语言来表达社会的荒诞、光鲜等等已经是正常的了,这在中国画的领域里也特别明显。

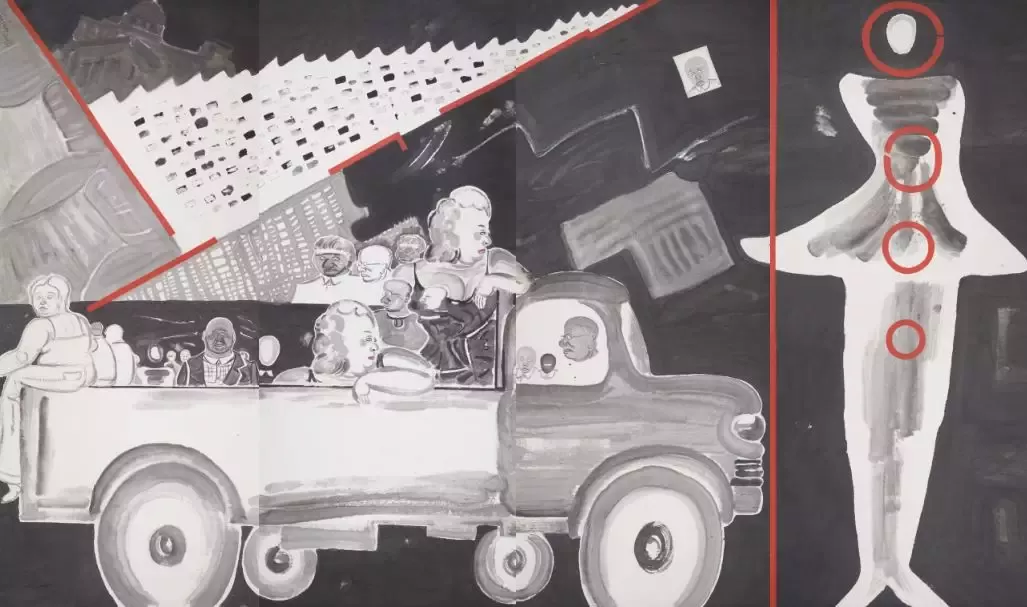

李孝萱《大客车》320×1000cm2013年

关于构图

画7米多长,3.2米高,没有一张照片,全是我的速写。这幅画给人的视觉就是塞满这个框架,人山人海。我看到老百姓的眼神有充满绝望的,有欣喜若狂的,都是在一瞬间。因为构图特别难理解,构图都是人的才华的一瞬间的表达,一瞬间的闪现,是最直观的部分。构图不是能练出来的,如果练出来,那只能是个概念。比如中国山水画,前面堵一块,后面堵一块,中景远景排过去,这无疑就是概念的山水画,没有曲径通幽处那种神秘感。我的这些画其实受过不少山水画的影响,尤其是黄宾虹先生的绘画影响,他的画在黑当中忽然间闪现像灯泡一样的一块白,你去看他的原作就会发现,白的地方什么都没有画,就是纯粹的一块白,但是一张画就需要这样的空白。我这张画里的白有的画了物体:电脑,墙面;有些地方就是空着让它透气,即如古人说的“疏可走马,密不通风”,对于古人的这句话每个人的认知不同,也是相对而言的。我的画大都是从传统绘画的语境中转变的,当时画股票的盘是最难画的,它怎么跟人联系上,把人的痛苦,对欲望的诉求,还有人在生死一瞬间的状态表现出来是个难题。画大画就跟写文章或者拍电影一样,开头把人抓进去,结尾收的痛快,收的漂亮,一张好画收尾的时候一定要简洁,不要啰嗦。因为这张画太大了,充斥的人太多,既要画面丰富又要统一,当中怎么调整是最难把握的。

李孝萱《抑或》245×424cm2015年

画大客车这张画是在30平米的房子画的。在整体构图上面追求一种设计感,这种设想又不是概念的。我画画从来没有完整的草图,因为我觉得只要画完整的草图,我的大脑就被禁锢了,我发挥的余地,所有的不定性,都不存在了,因为这个框架已经把你框在草图里面。等大学毕业以后,凡是违背心理诉求的东西都被我排斥了,那样画不自由,创造性的表达,创造性的余地都不存在了,所以我到现在始终没有一个完整的草图。

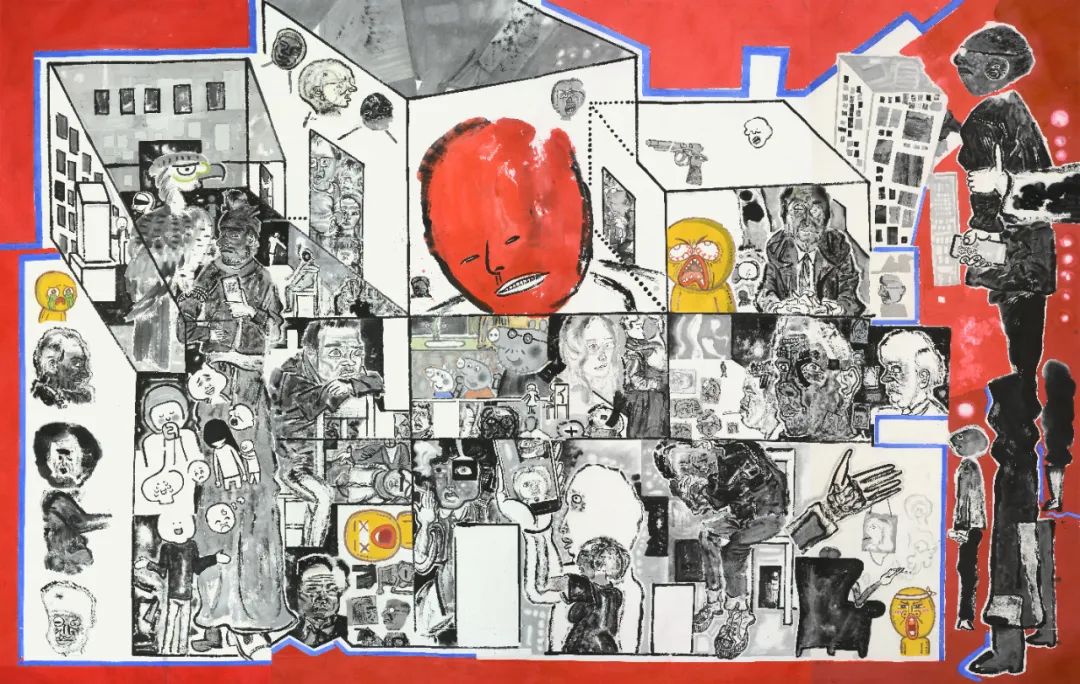

李孝萱《疫疠》270×434cm2022年

关于笔墨

笔墨是中国画核心问题,不是想推翻就推翻的,它是我们表达情感最便捷的方式,它和油画不一样,中国人用的材料笔、墨、纸是软材料,西方人用的是硬材料,笔是鬃毛笔,布也是有弹性、戳不透的。毛笔需要控制,它本身没有自律性,毛笔控制不好,纸就要不了了,一滩泥一样,但是如果用好力度,这张纸任随着笔墨走也不会破。所以软材料和硬材料本身不一样,我们要尊重材料,只要拿着毛笔贴近宣纸,就立刻要有约束,有自律。我们也尝试改变中国画,在宣纸画上很厚的颜色,给裱画人提供了很多障碍,每一张画都跟调色板一样,这张纸承载不了那么厚的东西。所以在这当中要讲究笔的弹性、力度。点、线、面融合还要有一个大块,这个块要呈出来,需要线起作用,别停留在块上面自娱自乐,只停留在块面上就成明暗素描了。

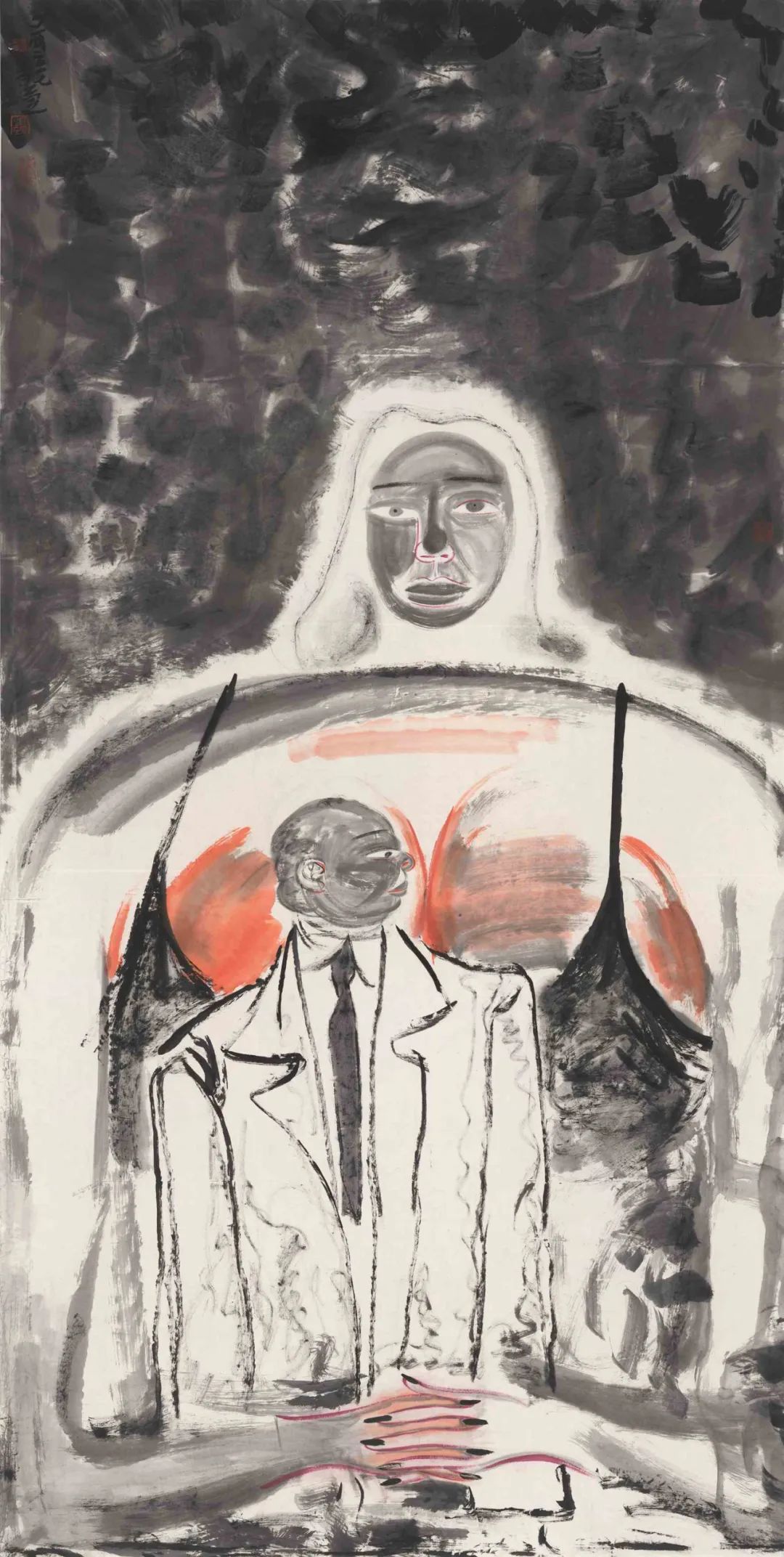

李孝萱《支吾主义》270.5×124cm×42018年

谈到笔墨就想到“写意”,“写意”二字就是笔意和心意的恰当结合,抒写与书写是一个道理。好比古人讲的文质共生,文即技术,质即情感。那么写与意本乎天然,役于自然,写为体要,意为精思,一旦板隔,不能化一,也就形成不了写意画。同样笔墨也是不能分割的,有笔即有墨,有墨即有笔,包括黄宾虹先生讲的“五笔七墨”都是串联的。偏执一意肯定会贫血,也就谈不上韵味。

李孝萱《方法论》270.5×124cm×52018年

笔墨的核心问题就是生机。看黄宾虹、齐白石的画,过去了多少年他们的画仍然感觉墨迹未干,还焕发着的生机,这就是气韵,背后的生机,就是中国笔墨的生机。中国画最难得就是笔墨问题,笔墨问题会产生的一系列问题,如果忽略它,中国写意画就没有价值了。

李孝萱《走入圈套的人与车》179×96cm1998年

关于造型

中国画需要体验自然,需要造境,需要目识心记以及意象化,不需要拍照片。很多合乎常规的形象不配入画,像《簪花仕女图》把唐朝的女子画的非常丰润饱满,《韩熙载夜宴图》中的韩熙载脑袋那么大,身子那么短。在画中这些人物是美的,可能放在现在情境中就不合理了。我画中的人体,放现实中就丑的不得了,但是从画面上看就觉得很舒服。如何在画面上把“眼中之竹”变成“手中之竹”,把看到的东西变成一种符号,转换成独特的艺术语言,其实这才是造型。

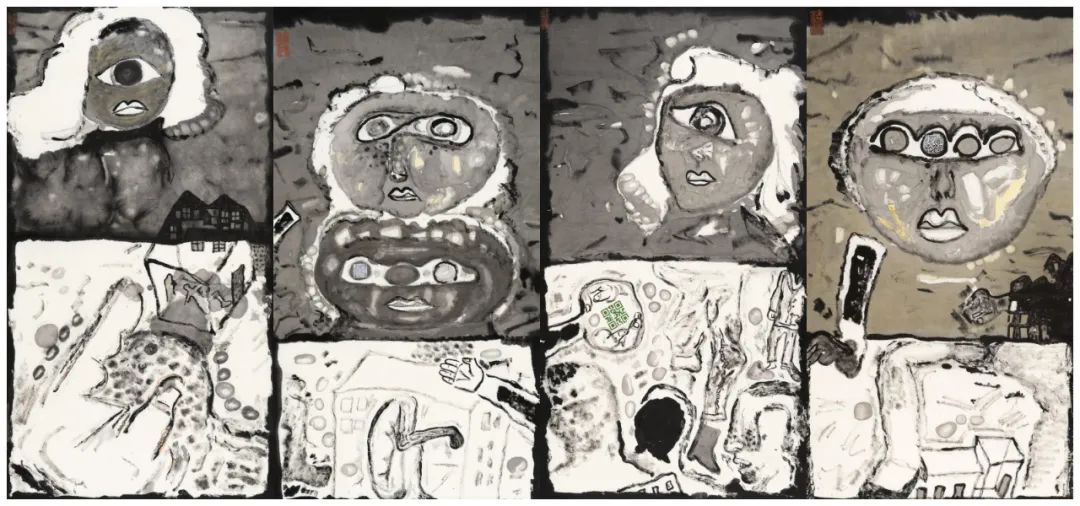

李孝萱《现象论》180×97cm×42022年

在经验以外还有一个渠道,就是逻辑、思辨和分析。经历长时间深刻的反省,长时间积累,如果你能做到破坏经验,或者能够彻底脱胎换骨地改变自己,把禁锢自己、束缚自己的东西清除掉,我觉得这是一个好画家所需要的。

这些白我觉得用的基本上达到了我的预期效果,这些白跳动在黑里面,跟背景串联在一起。造型上打破了以往的经验,人物形体基本上都拉长了,都是小脑袋,缩小到极致,手尽可能的放大,身体尽可能的宽大;而有些是大头,小手;一个肩画成直的,另一个一定是圆的;外轮廓一定要整,内轮廓一定要丰富,内轮廓拼命的挣扎,向外扩展,让外轮廓拼命的往里压迫它,这叫张力,这是基本的造型道理,这种对比才能造成一种强大的视觉冲击力。画画没有激情不行,但是这个激情不是冲动的,是带有一定的理性思考。

李孝萱《语寐》124×270.5cm2018年

关于色彩

2017年我创作了30余幅题为《她们》的大头像。这些头像都是以浓烈的色彩和带有书写性的笔触完成的。脸部多为粗壮的红线,头发多为大笔触的墨线,背景是纯色的。一幅一种色调:赤、橙、黄、绿、青、篮、紫、灰、黑等,几乎把所有的纯色全用竭了。在创作中我力图使这些色彩能够统筹和睦,使头部、脸部、手部的布白,纯色的背景和强烈的对比色,沉重、涩烈的黑红线条等等之间互动互映。当时画的时候我考虑,这些颜色怎么能用的纯粹,还得是写意画,还得表达得痛快,这是当时我要考虑的问题,表达出人是什么情绪,考虑语言的呈现最后达到什么效果。

李孝萱《她们》180×97cm×122017年

我在这里用了很多对比颜色,粉红色跟绿色,对比颜色怎么协调还不发生冲突,这是个难点。我这张画留了好多边缘,其实当时也没考虑,觉得那么大幅画,没有细节特别空,第一次放一点颜色,画出来挺好看,后来我就研究这个。好多语言是灵光一现,然后把它固定住,一定在实践当中固定语言。我天天在画,天天在研究,总有新的语言在更替旧的语言。(李孝萱)

李孝萱《臧否》270.5×124cm2018年

李孝萱《觖想》270.5×124cm2018年

李孝萱 《外慕》 270.5×124cm 2018年

李孝萱《视域》139×68cm2010年

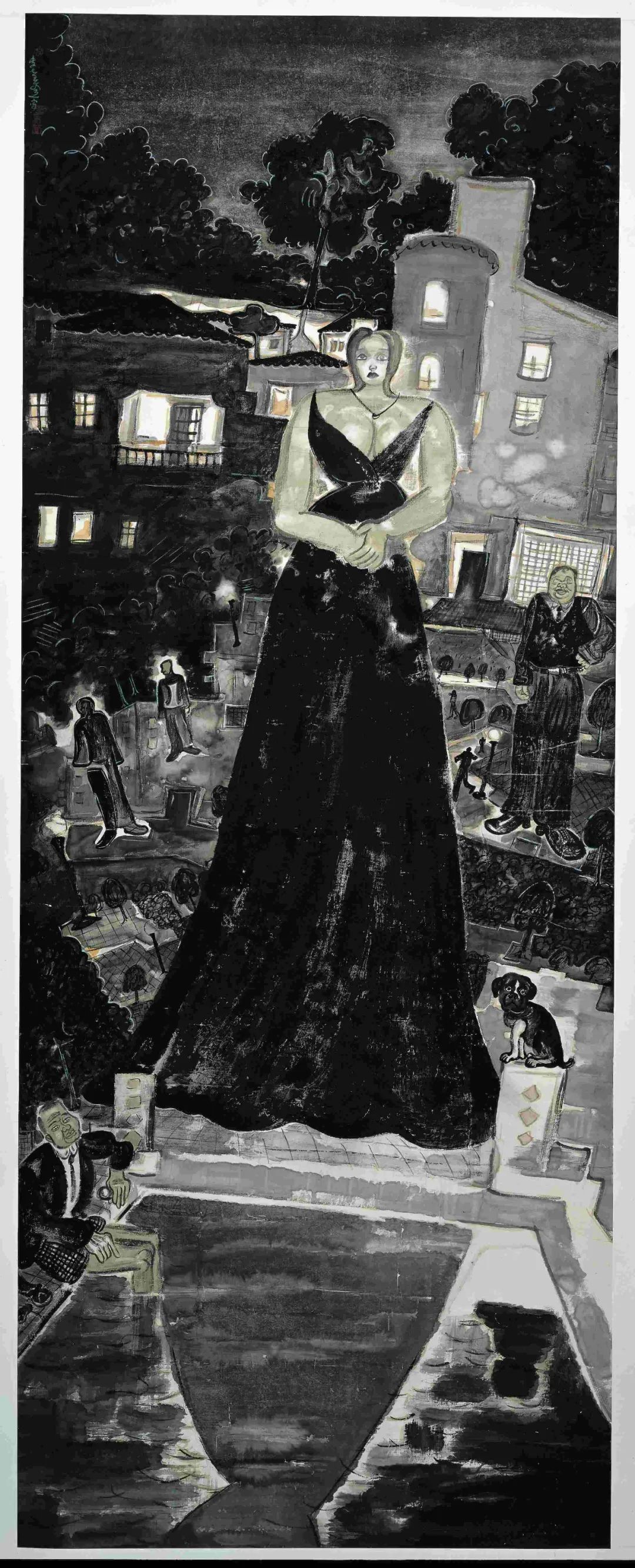

李孝萱《子夜》248×102cm2012年

李孝萱《黑手》248×102cm2012年

李孝萱《呓语》318×245cm2015年

李孝萱《废食》124×270.5cm2018年

李孝萱《跼蹐》124×270.5cm2018年

李孝萱《施转》124×270.5cm 2018年

李孝萱《夙夜》124×270.5cm 2018年

李孝萱《隐快》124×270.5cm2018年

(来源:020艺术观察)

画家简介

李孝萱,1959年生于天津市汉沽区,1982年毕业于天津美术学院中国画系,后分配到天津塘沽区图书馆工作,1985年调入天津美术学院中国画系任教至今,曾任天津美术学院中国画学院院长,硕士研究生导师,博士研究生导师,中国国家画院专职研究员,中国美术家协会会员。