编者按

用“线的艺术”来言说中国书画乃至中国艺术,是中国进入世界现代进程以来的美学话语,关系到非常复杂的内容和呈现为非常复杂的演进。到20世纪80年代李泽厚在《美的历程》中把书法称为线的艺术,并将之扩大到整个中国艺术,“线的艺术”说几成定论,上下四方皆用此言说。然而,中国古代的画论、书论,却从不讲线和线条,只讲笔或笔法。这一古今差异意味着什么呢?我们应当怎样谈论中国书画和中国艺术的总特征呢?下面的文章对“线的艺术”这一理论提出质疑,并进行了理论分析。希望对推进这一问题的认识和研究,有促进作用。

“线的艺术”说:质疑与反思

中国绘画的特征是什么?进而,中国艺术和中国美学的特征是什么?在绘画中,时人多讲,中国画用线来造型,在艺术和美学中,时人多用“线的艺术”来进行总括,这样的说法,自中国进入中西互动的现代进程以后,产生出来,逐渐扩大;自中华人民共和国成立以来,中国绘画由教学体系规定以素描为一切绘画的基础之后,线条是绘画的基础,成为定论。自改革开放之后,美学界的顶极大家李泽厚,把“线的艺术”作为中国艺术的总特征,这一说法在美学上成为“定论”。然而,从学术的严格地讲,这一总括是错的!由于这一说法充斥在上上下下四面八方的言说之中,对此问题作一学术上的正本清源,非常必要。下面从四个方面讲,为什么这一说法或这一总括是错的。

一、从世界绘画史的实际来讲,不能讲中国是线的艺术

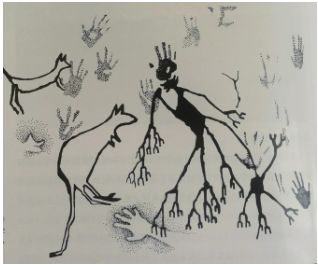

从世界艺术史的实际来讲,人类的艺术觉醒是从线的艺术开始,世界各地的原始文化,遍于各大洲的岩画和文身,三大洋围绕的各大陆在工具和武器上的刻画,从西亚到中国的彩陶上的图案,从中国的玉器图案到美洲和澳洲的玉器图案,用线呈现人物、动物、天文图像,成普遍现象。自然界中并没有“线”,线是人的视觉观看外在世界时而产生出来的,线构成了对事物和世界的确定,从艺术史和文化史来讲,线的艺术是人类在文化初期的一种普遍性的发明。

进入到早期文明,埃及的画是线的艺术,苏美尔的画也是线的艺术,玛雅的画还是线的艺术,中国青铜器上的图案、印度印章上的图案,同样是线的艺术。虽然自早期文明时代开始,各文化的线的艺术已经有了鲜明的文化差别,翻开这一时期的艺术史的著作,没有艺术史知识的人,也可以一眼就把埃及、两河、印度、中国、玛雅的绘画区别开来,但这些有着不同差异的艺术仍是线的艺术。线作为一个主题贯穿在各文化之中。

1.挪威原始画

2.澳洲原始画

3.乍得原始画

4.巴泽雷克古墓

5.中国仰韶彩陶

资源来源:

1. Jonannes Maringer:The God of Prehistoric Man,McClelland & Steward, Ltd. 1960。

2.[法]埃马努埃尔阿纳蒂:《艺术的起源》,刘建译,中国人民大学出版社,2007版。

3.[英]保罗·G.巴恩蒂:《剑桥插图史前艺术史》,郭小凌、叶梅斌译,山东画报出版社,2004版。

轴心时代之后的各大文化,希腊、希伯来、波斯、印度、中国……以及在地中海文化基础成形成和扩展开来的犹太教、基督教、伊斯兰教,由印度文化产生出来的印度教、佛教、耆那教,以及印度文化向南亚和东亚的传播,由中国文化产生的儒家和道教以及中国化的汉地佛教,以及中国文化向朝鲜、日本、越南的扩展,世界的绘画已经五彩纷呈,百花齐放,但对线的突出,仍然是绘画一大特色,世界的绘画史仍然是一个可以用“线的艺术”来进行总括。对绘画上线的艺术的一统天下的突破,是由西方和中国来进行的,在西方,就是在文艺复兴时期,由焦点透视和光效应突出物的丰富色彩的油画,在中国,就是在中唐五代产生的体现线墨的无穷意味的水墨画。不过,具体来讲,油画对线的突破,又是建立在线的基础上的,水墨画对线的突破,把中国之“线”本身就不同于西方以及不同其他文化的线的特点,更加突显出来,可以说,水墨画是对中国绘画在其他文化的人看来是“线”(line),其实在本质上不是“线”,做了一个本质的定性。关于中国绘画从主流来看不是线,而是什么,下一节详论。这里主要讲西方文化特质,看西方何以能产生对线的艺术进行本质突破的油画。

如果说,世界的各大文化都创造了线的艺术,那么,地中海文化,从早期文明的埃及到轴心时代的希腊,不仅产生了线的艺术,而且产生了线的科学,几何。埃及艺术那永恒性的静穆之美,要由几何学来说明,希腊艺术的永恒和静穆之美,也要由几何学来说明。柏拉图学院大门上有赫赫门牌,大书曰:非懂几何,切莫入内。欧几里得几何学用九条公理推出了整个几何学体系,是一切科学的范本。几何学的基本原理由点开始,由点而线而面而体。这是科学地逻辑地明晰地认识事物和世界的基础。毕达哥拉斯看天空用的是由点—线—面开始的几何学模式,亚里士多德讲哲学,用的由几何学点线面而来严密逻辑,波利克里托斯作雕塑,用的是由几何学点线面而来的比例尺度。比例尺度是由“线”为基础进行的。由线构成物体的长短高下宽窄体积。希腊艺术的强项是建筑和雕塑,这两门三维空间的艺术把几何学的比例尺度体现得淋漓尽致,如果说,希腊建筑是对世界的抽象性表现,那么,希腊雕塑则是对世界的具象性呈出。雕塑上虽然没有线,但视觉从中看出了含在其中的几何的比例尺度之线。与雕塑相比,绘画是二维空间,如何在二维平面中把外部世界物体的三维性准确地反映出来,一直存在技术上的困难。这一绘画困难是在文艺复兴时代方得到克服,这就是科学透视(perspective)的产生。科学透视,首先要有一个视点,这个视点成为不动的焦点,物体就会有一个正确的近大远小的比例(就排除时间上之动而将之转为空间上的不动而言,可称为焦点透视),然后,把实际世界三维空间中的物体变成二维空间由线的比例构成的图画(就在这一透视中用正确的比例线把三维立体转为二维图像来讲,可称为线型透视)。最后,一旦视点不动,不但可以把物体的比例正确画出,而且可以把光在物体上的色彩的明暗效果细致入微地体现出来(就色彩由此而得到的丰富呈现而言,可称为光色透视)。这样整个西方油画,是由点(焦点)而产生正确的比例之线,作为西方基础的“素描”由此而产生出来,最后以素描中细腻的明暗为基础赋上色彩,当色彩完全呈现出来之时,素描的线被覆盖了,现实的立体感色彩感的物体逼真地呈现出来,油画得到最后的完成。从文化基础看,西方油画来自几何学的(素描)线,从结果呈现看,西方油画成为看不见线的形色逼真的画。这一伟大创新在文化上非同小可,早期文明时代,古巴比伦人和古希腊人,在巫术观念的体系中,沿着无定形的天体组合绘出拟人化的形状,以减轻对繁星密布的天空的恐惧;文艺复兴时代的艺术家,在新科学和新美学的观念中,由几何透视的焦点,按正确比例和色彩,复制客观世界的物象,取得了极为震惊的奇迹。(1)从绘画上讲,同样是非同小可,沃尔夫林将之称为由伦勃朗代表的图绘革命,西方绘画从古希腊到中世纪到文艺复兴初,都是一种线描艺术,沃尔夫林把丢勒作为代表。线描与图绘的区别是什么呢?“线描风格是按线条观察的,而图绘风格是按块面观察的”(2),从而形成两种观察和感受事物的不同方式。从本文的角度来看,焦点透视的油画,一方面作为西方绘画在演进中的升级,把近代油画与古代-中世纪的绘画区别开来,另一方面并没有离开西方文化的几何学基础,无色的素描与有色的油画是一体两面。但作为结果的油画来看,特别是从近代油画与古代-中世纪的区别,同时也是与其他文化还停留在线的艺术等众多艺术类型的区别上,把近代油画单列出来,呈出独有特征:第一,纯空间的不动焦点;第二,(在不动焦点这一前提下)与客观世界的物体状态完全一致;第三,这一致不仅是近大远小的正确比例,而且还有在不动光源下对物象的色彩做正确而细微明暗呈现。从今天的思想来看,由几何学思想发展而来的实验科学本身也是一种文化,是靠了排除时间后的纯空间、排除主体后的纯客体、排除关联后的纯个体,方可成立。实验科学在为人类创造无数奇迹的同时,也显出其本有的局限和固有的片面,当西方文化在自身演进的逻辑中,在与非西方文化的互动中,也开始意识到实验科学本有的局限和片面之时,西方绘画就超出了焦点透视的近代油画,而走向了西方的现代绘画,塞尚被西方美术史家认为是西方现代绘画之父,以塞尚为代表的现代绘画,就是把焦点透视的色彩块面,转为呈现了明显的“线”的特征的绘画。如果说,文艺复兴以来的油画,要让人们感到绘画与世界的完全同一,那么,塞尚以来的现代绘画,则要让绘画就是一种艺术自身拥有的独特“形式”,这一西方现代绘画有非常丰富的内容,但联系到整个世界的线的艺术的演进,似可说,西方的现代绘画,提供一种新型的“线的艺术”模式。对于西方现代艺术的线的艺术新模式,已经有各种研究,这一新模式中,线是与色、形、体等多种绘画因素关联在一起的(3),但在与近代油画的比较中,线的突出,无疑是重要因素之一。

清楚了在世界绘画史上,所有文化的艺术,包括西方的古代-中世纪艺术和现代艺术,都可以说是线的艺术,就是西方近代油画,作为基础和底稿的素描,也是线的艺术,因此,从世界绘画史的角度来讲,用线的艺术来指中国古代绘画的特征,进而视为中国古代艺术和美学的特征,很不准确。

二、说中国古代绘画和古代美学是“线的艺术”,很不准确

正如西方绘画演进到油画,以一种新的特征,与古代和中世纪的具有西方型的线的艺术区别开来一样,中国绘画在唐代产生了水墨画,也与从原始彩陶到先秦漆画到汉画像乃至与魏晋南北朝的壁画帛画的中国型的线的艺术区别开来。虽然在水墨画产生之前,中国绘画可以说以线为主来造型,但中国画论文献中却从来不讲“线”,这表明,虽然用今天经现代以来的中西互动融合之后的观念去看,用今天经现代以来中西互动融合之后的语汇去讲,在中国绘画呈现出来的“线”,与世界其他文化绘画中的线,有共同点,但中国古人对于自己的绘画,却并无“线”这一观念,也不用“线”这一语汇,对于“线”这一画面上的事实,中国古代用什么语汇去表达呢——笔。可以说,理解了“笔”,就理解了水墨出现之前,中国古人关于“线”的观念的特征,也会明白中国之“线”与其他文化之线的区别。前面讲了,中国绘画,从原始彩陶到先秦漆画到两汉画像,就用线来表述外部世界和内心观念,当要把这些绘画现象用理论语言来表述时,为什么基本不用“线”这个词呢?这关系中国古代在与绘画相关的三个主要观念:

第一,从宇宙观上,中国画不宜讲“线”。古人对绘画,讲究“外师造化,中得心源”。画首先是描写包括人在其中的宇宙,中国人的宇宙,它首先是气的宇宙,与西方的物质宇宙区别开来,物质为实而气为虚,中国人的宇宙在本质是以气为主的虚的宇宙,而非以物质为主的实的宇宙。实的物质,无论多么微小或宏大,都可以用点线面体去描述,虚的气,则不能。其次,宇宙之气演化为物,物亡又复归于宇宙之气,中国之物,包含(气之)虚和(体之)实两个部分,外在的体之形质,可以用线,与形质紧密相连且不可与之区分开来的气,则非线所能表达。中国画虽然有西人和今人看出的来“线”,但其实并非西人和今人所看到好像与其他文化的线相同的“线”,其内容要超出“线,并且在本质上不同于西人和今人观念中的线。最后,气的宇宙不像西方人那样,在本质上把时间与空间区分开来,以排斥时间的方式,得出几何学或实验室中的定义,而是空间与时间不可分离,“造化”强调的正是宇宙中气的运动带动的万物变化,几何学的线是把宇宙和事物在本质上静止之后而来的线,西画的对物对景写生以及由之而来的焦点透视,基本原则就是让世界和事物静止下来,排斥时间干扰而呈现本质。中国画家面对的和要用绘画呈现的是一个气化流行的宇宙以及与之不可分割的气韵生动的事物,虽然也用“线”,但“线”不是全部,更主要的,不是本质,从而所呈现的“线”不但在性质上与西方之线不同,而且在观念上,因要表现气化流行的宇宙和气韵生动的事物,所谓“以一管之笔,拟太虚之体”(王微《叙画》),“为山水传神”(董其昌《画禅室随笔》),从而画中呈现的“线”是与一套完全与西方画论不同的观念体系相关联的,不像西画之线,让物让景做本质性的静止化,而是让本不动的画面体现时空合一的动态。在这样理解关联中,“线”这一概念,不但不能传达中国画的实际性质,而且妨碍对中国画的本质理解。

第二,在书画同笔上,中国画不宜讲“线”。中国绘画用以表达气化流行的宇宙和气韵生动的事物的工具,不同于西方作画工具从硬刀到硬管到硬笔,而是柔软的毛笔。且不讲文献里的长期口传的螺祖作画,考察新石器时代彩陶上的画笔,有软硬两类(如马家窑文化的彩陶,多为柔软毛笔所画),而画笔的演进,终为毛笔一统,在于画笔的演进与中国观念的演进相适应相一致。在这一演进中最为重要的是,毛笔既是用来画画的,又是用来写字的。中国古人既讲书画同源,又讲“书画同笔”。画画之笔同时也是写字之笔。张彦远说:“张僧繇点曳斫拂,依卫夫人笔阵图,一点一画,别是一巧,钩戟利剑,森森然,又知书画用笔同矣。”(4)书画同笔,在于书法和绘画,都应合着并共创着中国文化的观念体系。在艺术与思想的对应上,书法走在前面,于理论上先把运笔的理论展现开来,这就是从汉末钟繇开始到东晋卫夫人、王羲之形成永字八法理论(5),运笔不是一个由点而线而面而体的观念体系,而是一个点、横、竖、钩、提、长撇、短撇、捺的体系,关键在于对字的八要素的理解,是从虚实合一、动静合一去理解和实现,八个要素成了侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔的理论表达。“永”字的开始一点(丶)为侧,从用笔技术看,“不言点,而言侧,以笔锋顾右,审其势险而侧之,侧不得平其笔,当侧笔就右为之”;(6)从文化观念讲,丶(点)要给人“如鸟之翻然侧下”的感觉。永字的第二笔为横(一)为勒,从用笔技术看,“不言画而言勒,以勒须趯笔而写。勒不得卧其笔,中高两头,以笔芯压之”(7);从文化观念讲,一(横)要给人“如勒马之用缰”的感觉。由点横而下的其他六项,原理相同,从上两例可知,书法用笔成字,不是由点成线形成一个线的抽象世界,而是用笔运行而成字时,要与宇宙中气之流行而成物,在本质上相同,一点一画都要有虚实合一、动静合一的气韵生动的效果。从宏观历史看,中国绘画的演进,从魏晋开始,绘画理论的用笔,在大方向上,就在书法理论用笔的影响之下,并在文化理念的努力中,在唐代产生水墨画,并在五代开始,形成具有中国绘画特色的笔墨体系。虽然作为中国绘画高峰的文人画在元代定型,用“以书入画”为标志,但不过是在绘画笔墨体系的基础上,引入书意而让笔墨体系理论更上一层楼,让中国绘画特点,更多一类、更为丰富、更加显豁。不过,以书法理论观画,对于中国绘画,古人何以不用“线条”来表述之缘由,而今人用“线的艺术”之偏颇,理解更深。

第三,在天人合一上,中国画不宜讲线。中国古人把绘画看成天人合一的结果,除了前面讲的“外师造化,中得心源”外,还要把外在客观世界的造化,与内心对造化的理解,体现为绘画结果,谢赫绘画六法,第一是“气韵生动”,第二是“骨法用笔”。张彦远讲的“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”(8)古人既不讲西方理论的所谓“线”,也不只讲中国画面上呈现出来的点、画、勾、勒,正如永字八法都归在用法上一样,点、画、勾、勒只是“用笔”的一个部分,如果只讲这一画面上客观呈现的部分,不仅不全面,而且说不到点上。古人的“用笔”包括书画家对身体的运用。与西方的带固定笔芯的硬笔只出一种线条不同,毛笔柔软,墨水浓淡,落笔于纸,具有千变万化的可能,用笔自然与书画家运笔时心身相连,如清朱履真《书学捷要》专讲书家的心、身、臂、腕、指与运笔成书的关系,(9)因此,中国画论讲“用笔”,强调的正是画中的笔墨所以如此,是与作画工具、作画主体、所画对象,紧密相关。作为一个整体的相关性,气化流行的宇宙、气韵生动的事物、精神各异的主体、充满变化的毛笔,构成了画面上的笔墨形象。如果只讲“线”,不但“一画之间,变起伏于锋杪,一点之内,殊衄挫于毫芒”(张过庭《书谱》)的笔的丰富性体现不出来,笔如何构成具有独特性的中国画的特性,也体现不出来。因此,中国绘画讲用笔,不但突出了在纸帛上是落笔而成的不仅不同于线(虽然有线,但用线去讲,很肤浅),而且在纸帛上所成的妙笔,一定与性灵主体,与气化宇宙,紧密相关。

有了以上三个观念基础的理解,就可以从中国画本身去讲,何以中国绘画不能用“线”这一概念,中国古代画论也确实不用这一概念。

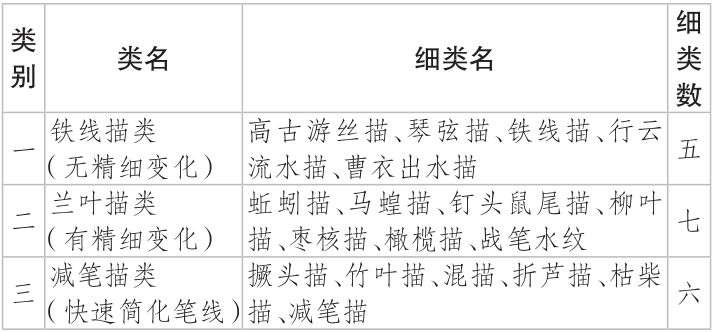

三、中国画的特征是笔墨,笔墨不能用“线”或“线条”来转述

前面讲了,中国图像,从彩陶、漆画、帛画,以及砖石画面像,皆以线为主,但不用“线”这一词汇,根本在于,“线”是从丝织品而来,《说文》释“线”曰:“缕也。从糸,戔声。線,古文线。”纺丝所出之“线”,与柔软的毛笔在纸帛所产生的笔画,在两点上根本不同:第一,线是单一不变的,笔画是丰富的;第二,线是伸展不断(所谓“不绝如线”“不绝如缕”),笔画则是虚实合的一,笔可以断,但笔断意连。现代画论的所谓线条的“条”也与线的性质一样,《说文》释“条”曰:“小枝也。从木攸声。”段玉裁注引毛传曰:“枝曰条,浑言之也;条为枝之小者,析言之也。”“条”来于树枝,性质与“线”一样具有与笔画不同如前所讲的两点。在古代,用笔于纸帛上写字的书法,形成理论上的永字八法之后,当然是不会用“线”来表述(顺便讲一下,书法除了前面讲的两点,即有浓淡枯湿的丰富性,可笔断意连的虚实性,还有可同易理相同的“简易”性,更与“线”或“条”的词义不同)。用笔在纸帛上成形的绘画,与书法不同,与具体之物的形色相关,绘画在魏晋有自觉意识时,最重要的是人物画(顾恺之《论画》曰:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好。”)。此时的画要设色。笔画形成轮廓线(以笔造型)与深度线(型在时空之中),然后附上物象本色,所谓“随类赋彩”(谢赫《古画品录》)或“以色貌色”(宗炳《画山水序》)。对于中国画来讲,既要从二维平面的纸帛上表现三维空间,但又不把三维空间(即有深度)的物体画成让时间停止的焦点透视下的物体,而是要表现出在时间运行中空间深度,即时空合一的效果。这主要由两个方面表现出来:一是在用笔上,以笔画的丰富性,呈现物象在时空中本身的动势变化;二是在用色上,在物体本色的基础上,用色时以醮水的多少而形成同一色的浓淡效果(即渲染之法),来体现空间深度和时间变化。因为要用色,如何让笔在呈现物体时,特别是在色的配合并与之融为一体上,可以形成多种笔态,后来的明人把人物画衣纹的画法总结为“十八描”(《唐韵》《集韵》《正韵》释“描”皆曰:“摹画也。”十八描即十八种供人学习摹仿的笔法)。今人王学仲将之总归为三类,如下:(10)

就是在无精细变化的铁线描类中,从古人对这五细类举出的图例,以及从被称为高古游丝描的顾恺之的画作中,可知:物体的笔画还是有变化的,王学仲名曰“无精细变化”,意味着与其他两类比,变化不太大而已,但有变化是确定的。如下图:

高古游丝描

琴弦描

铁线描

行云流水描

曹衣出水描

但这些无精细变化的笔画,有一点是区别其他两类的,即一笔划去不曾间断,而其中命名的差异正可呈现笔的不同:游丝描,笔如不断之丝,但行笔如丝之轻柔;铁线描,笔如不断之线,但行笔如铁之有力。从铁线描一词中,可知“线”者“笔不断”之谓也,但虽不断仍有变化,在本质上不同于西方绘画的点线面之线。同样,中国画从唐代开始,用笔由点画发展到皴法,初期,皴法用笔较硬,亦如铁线。当皴法到五代成熟之后,这一皴法的初期状态被人忘掉,后来被明代董其昌独自发现,他说:“每观唐人山水皴法,皆如铁线,至于画人物衣纹,亦如之。此秘自余逗漏,从无拈出者。”(11)这里,铁线皴与铁线描一样,乃一比喻,呈其皴法为有变化而无断点和空白。如果说,在人物画的各类描里,铁线描还有其位置,那么,在山水画的各类皴中,皴法成熟之后,铁线皴就消失了,正如董其昌所说,无人知晓,无人提及。

中国画的演进所面临的最重要的问题是,如何在静止二维平面的纸帛上,体现气化宇宙中具有时空合一性质的气韵生动的物象。从实质上看,就是绘画如何与文化观念相应合的问题。在时空合一的宇宙和事物中,一个基本的问题是解决了的,即具体物象与背景的关系,可以不要背景,这时主要是各物象之间的关系(即顾恺之讲的“实对”问题),这里中国画与很多文化的画一样,但后面的观念是不同,也可以画背景,画上就有背景与前景物象的关系即体现时空合一和虚实合一问题,这一问题在山水画和大型人物画中都得了很好解决。除了背景之外,最重要的是,画中物象如何体现时空合一和虚实合一,这关系到笔、色、墨的具体处置。中国画的演进,从逻辑与历史的结合上,呈现为几个路向的展开。第一路向,是在塑造时空合一虚实合的物象中,笔与色的关系:是以色为主,用色压笔,还是以笔为主,以色辅笔。但从顾恺之到谢赫到姚最,以笔为主、色以辅笔成为主流。顾恺之强调笔的“长短、刚软、深浅、广狭”“上下、大小、醲薄”“婉”“隽”,以及“点睛之节”。谢赫区分了运笔在积极方面的奇、逸、遒、超越、历落和消极方面的困弱、轻羸(12)。从顾恺之到谢赫到姚最,在对笔的高扬中,笔之词义的范围和体系也展现开来,在用笔中,有操笔、运笔、行笔等词;就下笔落纸方面,有笔路、笔迹、点画等词;在用笔和笔迹中,有笔力、笔势等词。在笔与色的张力中,在以色压笔的极端方面,最初有受印度绘画影响的“曹衣出水”,后来有花鸟画中“无骨画”(在中国文化的观念中,这两种画以及这一方向的其他画,都必然而且果然被低看了)。在笔为主导的极端方面,产生了有笔无色的白描,在唐代有吴道子,在宋代有李公麟。在以笔为主的演进中,出现了有笔有色的密体,以顾恺之、陆探微为代表,又产生了有笔无色的疏体,特别是吴道子的疏体,把中国画用笔的时空合一和虚实相生非常典型地体现了出来。张彦远讲张僧繇和吴道子用笔之妙,是“笔才一二,像已应焉,离披点画,时见缺落,此笔不周而意已周也”。(13)正是这种虚实合一之笔,更强调虚笔和无笔,构成了中国画之“笔”与西方画之“线”的明显差异:

写画亦不必写到,若笔笔写到,便俗……神到,写不到,仍佳(唐志契《绘事微言》)。

万物之形神不一,以笔勾取则无不形神逼肖……能得神则笔数愈减而神愈全(沈宗骞《芥舟学画编·卷一·山水·用笔》)。

宁使意到而笔不到,不可笔到而意不到。意到而笔不到,不到即到也;笔到而意不到,到犹未到也(布颜图《画学心法问答》)。

学者从有笔墨处求法度,从无笔墨处求神理。更从无笔无墨处参法度,从有笔有墨处参神理(王绂《书画传习录》)。

从世界绘画史的演进中可知,在绘画用色上,要产生反映西方那种表现排斥时间的纯空间观念的绘画,容易,只要采用科学的焦点透视即可达到,要产生中国那样表现时空合一和虚实合一观念的绘画,较难。中国绘画在笔与色的张力中,产生了以色为主基础上演进的花鸟画和以笔为主基础上演进的水墨画。花鸟画,既有与中国水墨相向而行的徐熙画风,又有走向最接近西方油画的黄筌画风,在中国文化观念的大氛围下,这一画风从黄筌到赵昌到赵佶,在走向最大空间化的同时,仍保留时间维度,构成了最接近西方油画而又保有时空合一和虚实相生的基本点的中国花鸟画,里面内蕴着非常复杂且至今仍有争议的丰富内容,对本文的主题来讲,正是在面对以色为主的从唐代张暄型仕女画到五代黄筌型花鸟画的张力里,水墨画产生了出来。从笔的方面讲,墨是笔的在中国文化观念基础的发展,有了墨,笔墨达到了中国文化时空合一和虚实合一的理想高度。从色的角度看,中国文化的色,不像西方之色是由光的波长而来的色序,由红黄蓝三原色再相加而三间色为六,再交而出六复色为十二,进而千色万色,而是由黑白二基色而青赤黄白黑的五行之色,再到千色万色。更重要的是,色在时空的虚实流行中是变幻的,如何把物体在时空合一和虚实合一中的变动性在静止的纸帛上表现出来。如果说,黄筌型的花鸟画是把时间之变缩到最短和视点之变减到最小(再短再小也还是有时间之变,这是中国画与西方焦点透视油画的根本区别)而呈出物色的丰富,那么,水墨画则是让时空合一和虚实合一的物色本身在二维平面静止的纸帛上气韵生动地呈现出来。由黑白是中国文化的基本色,黑白的变化可以在本质上象征宇宙间物色的变化,这就是张彦远讲的“夫阴阳陶蒸,万物错布。玄化无言,神工独运。草木敷荣,不待丹绿之采。云雪飘飚,不待铅粉而白,山不待空青而翠,风不待五色而綷,是故运墨而五色具”。(14)这里的五色,不是(如后人从画技上去理解的由)运墨而在纸帛上出现的墨的黑、浓、湿、干、淡,或焦、浓、重、淡、清等现象之论,而是青、赤、黄、黑、白五基色,讲的就是墨可以代表宇宙中变化的千色万色,讲的笔墨的变化与宇宙变化的同构性。进而言之,墨的变化所代表的不仅是色的变化,而是与色连在一起的物色的变化。正如清人唐岱《绘画发微·笔墨》讲的“墨有六彩”,即由墨之明暗而来阴阳变化,由墨之干湿而来的苍翠秀润,由墨之浓淡而来的凹凸远近。(15)

中国画在以笔为主的演进中,为了避免色彩成为纯空间之色(从黄筌到赵昌到赵佶,花鸟画的演进已经快走到这一点了),在唐代水墨画的发明中,由笔的丰富进一步演进到到皴,没有停止在只用笔的浓淡枯湿长短强弱去体现物象的时空和虚实合一。如果,只在笔的丰富上,无论怎么“起笔有一定之法,而收笔则千变万化”,“左盘右旋,横扫逆挑,重落轻提,偏锋侧出,笔随锋向,承接连绵”,“钩功旋转,直中求曲,弱中求力,实中求虚,湿中求渴,枯中求腴”,(16)在物象本有的明暗上,无法与以色为主的画相比。而由笔演进到皴,形成可以明显感觉的具有明暗凹凸远近的物象,即董其昌《画诀》讲:“古人云,下笔便有凹凸之形。”(17)皴,不仅对物象有既在空间深度中又有时间进行中的明暗呈现,而且还可以把物象所在的地理特征和山水特性得到彰显。著名画家,都用外师造化、中得心源的方式,创造了具有个人特征的皴法:关仝的直擦皴、范宽的雨点皴、巨然的短毛皴、郭熙的云头皴……如果说,由笔到皴,只是从点画之象进入到明暗之象,那么,由皴到墨,一方面是形的丰富,另一方面又与色关联了起来。皴虽有立体之感,但还是由密笔构成,墨则由笔进入到块面,只是这块面,不是西画的排斥了时间和虚体的纯空间纯实体的块面,而是时空合一和虚实合一的块面。墨呈现了中国文化的黑白基色,墨的浓淡枯湿大小,与气化流行中的物色演变有了一种同构。墨的多样,彰显了色的丰富。由于中国色彩学是由黑白二色到五色到千色万色的体系,墨的运用,自然就把色带了进来。因此,水墨画,虽然也可以只用墨形成墨白二色,用墨的丰富来同构色的丰富,但其主流是以墨为主而辅以色彩,体现了与中国色彩体系的内在一致。如果说以色为主的花鸟画、人物画,是以现象为主;那么,以墨为主以色为辅的水墨画,则是现象本质合一。中国画进入到了笔-皴-墨-色一体的水墨画,绘画艺术与文化思想达到了高度的一致。只有从这一角度看,才能理解何以水墨画是中国画的主角和主流。

回到本文的主题上来。如果说,中国绘画只在“笔”的丰富上展开,还与西方绘画的“线”乍一看来有相似性,而一旦升级“皴”,这种相似性就基本消失了,再升级的“墨”,这一相似性就完全消失了。墨在画中也有丰富的展开,郭熙《林泉高致·画诀》提到“淡墨、浓墨、焦墨、宿墨、退墨、埃墨、轻黛杂墨水”。(18)董其昌《画旨》讲了“淡墨、浓墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨”。(19)松年《颐园论画》说:“渲、染、烘、托四字,墨色之能事也。”(20)因视观角度或强调重点的不同,讲起墨来,可多可少,说法不一,值得提的有三:一是积墨,即对所写物象,一遍又一遍地着墨,使墨积在同一物象上,达到应有的效果。二是泼墨,按天机运墨,让墨按自身的方式形成所自成,正如宇宙的气化流行而成物,达到偶然性与必然性巧妙统一。三是破墨,或以墨破笔,形成墨与笔的天然互动,或以墨破色,产生墨与色的天然互动;或以墨破墨,造成后墨与前墨的天然互动。积墨、泼墨、破墨,以及其他墨法之运用,要产生的都是与中国文化观念相一致效果,让中国型的色彩体系突显自身的特色。对本文来讲,重要的是,墨之用,与西方绘画的“线”原则,以及由“线”的词义所负载的内容,完全不同。中国绘画,发展到水墨画,笔、皴、墨、色乃一个整体。在细分时,古人所谓的“析言”中,对于笔与墨之间的“皴”,在关联型思维的古代汉语中,皴既与笔相关,又与墨相连,如董其昌《容台别集》说“有轮廓而无皱法,即谓之无笔;有皴法而不分轻重、向背、明晦,即谓之无墨”。在受西方影响的现代汉语中,皴容易被进行固定性区分,如黄宾虹《文集》有“以钩勒属笔,皴法属墨,故又曰有笔有墨之分”。其实,笔—皴—墨为一相互关联整体,既浑言不别,又可在具体的语境中因强调某一面,暂时地析言定指。再回到本文的主题:把这样一个笔墨整体,称为“线的艺术”,无论从哪一角度看,都不合适。

四、“线的艺术”何以能在现代中国出现并成为主流

中国以笔墨为主体的绘画及其理论,如前所述,并不是“线的艺术”,而在现代中国何以又被认定为“线的艺术”呢?这是中国在以西方为主导的世界现代化进程中巨大压力下而产生出来的,是在中西互动中一种现代结果。

西方艺术给世界的震惊是由科学透视而来的纯空间化、纯实体化的准确造型和由确定焦点而来的可言说可验证的丰富光色。在中国进入世界的特殊的进程中(且不讲明清的传教士来华开始的中西文化交流),自乾隆嘉庆期间通商使来华到鸦片战争中国被打败,从洋务运动到甲午海战,中国一步步从老子天下第一到最终意识到自身落后。这一落后意识的自觉有漫长的演进:从技不如人(而做洋务)到制度不如人(而变法)到思想不如人(而新文化运动)。而中国的辉煌传统造就的中国心性又使中国人注定有要学习先进、迎头赶上、力争上游的决心。以韦伯为代表的西方学人已经提出过西方特具而其他文化没有的一系列文化各方面的创造,其中就包括西方焦点透视的油画。中国从康有为到徐悲鸿为主流的中国画论,承认西画造型独具优点,认识到素描是油画的基础,油画的基础是几何点线面,从素描到油画而形成的造型特点,被认为是绘画的方向。康有为在清末游欧之后,认为中国自北宋逼真造型之后中国画日渐衰败,一定要通过学习西方造型绘画,方能“合中西而为画学新纪元”。(21)陈独秀在民初的新文化运动中,讲从元代的倪赞、黄公望,明代的文征明、沈周,到清代以王石谷为代表的四王,全是“恶画”,必须打倒,必须用西方型写实主义来改良中国画。(22)在这一中国思想家的总定调中,在中国现代性进程中必要的中西互补里,中国的绘画现代化一定要补上的,就是西方画的排斥时间的纯空间造型。在绘画与文化的关联中,基本的逻辑必然是:西方造型基础的素描被看成获得正确造型的普遍规律,而作为素描的文化基础的欧氏几何被看成普世法则。因此,中国绘画的现代化,确切地讲,在理论上有三个要点:第一,比例正确、透视科学的油画造型是最高标准。第二,油画的基础是素描,作为素描基础的几何学的万物由点线面构成,具有世界的普遍性。第三,从油画与中国画的比较,在点线面是基础的前提下,西画是比例正确之形,中画是气韵流动之线,把中国画的笔墨纳入具有普遍性的点线面基础,最能对接的是线。笔同于线,笔是墨(以及色)的基础,从而线是中国画的基础,由绘画到美学,西方油画是纯空间的立体造型,其基础是具有文化普遍性的几何学,由几何学而来思想也渗透在其他艺术之中,因此,油画的比例尺度的特性,同时也是西方一切艺术的特性。相比较,在中国的时空合一宇宙中,不仅绘画,其他艺术,书法、音乐、建筑、文学等,都充满的线(其实是时空合一的时间)的因素,因此,“线的艺术”这一来自绘画的总结,自然可以而且确实成为中国艺术的总体特征。

从笔墨到线的艺术的话语转变和理论转变,具体来讲是怎样的呢?这是一个非常复杂的进程,要通过大数据研究才能详细呈现,但基本的演进大线,还是清楚的。这里且从逻辑与历史的结合上,归纳出如下几点,力图初步呈现这一演进大貌。

第一,康有为以西画造型为最高标准的“合中西”,徐悲鸿将之具体为改良中国画学的新七法,新七法中第一是“位置得宜”第二是“比例正确”(23),这正是西画从素描到油画的根本。虽然,作为绘画最高标杆的康徐之论,一直被争论被补充,但从来没有在理论的彻底性上被驳倒过。特别是徐悲鸿“独持偏见,一意孤行”的伟大人格,与民国时代的特定文化氛围和新中国成立后制度环境相结合,徐悲鸿1928年主持国立中央大学教育学院艺术科,1946年任北平艺术专科学校校长,1950年任中央美术学院院长,其理论成为中国现代艺术教育理论的主流,从民国的中央大学到新中国成立后的中央美院,在艺术教学体系,素描成为学画(无论西画还是国画)的基础。前面讲的几何学点线面成物成为根本,进而,油画立体成型与国画的以线造型,成为绘画话语的基本逻辑。因此,从宏观上讲,徐悲鸿的改良中国画之路,为中国艺术是“线的艺术”这一话语,提供了文化、制度、画理上的支持。

第二,日本在东亚现代化中走到了前面,19世纪末20世纪初在中国兴起了学日浪潮,日本学人在脱亚入欧中接受了西方画理,并将中国笔墨纳入到西方的、同时也是具有世界普遍性的点线面的几何理论中,对现代中国最伟大的画家和美学家,有着很深的影响。日本学人金原省吾写了《支那绘画史》。一流的画论家和美学家宗白华在《艺事杂录》(1934)中,讲了金原省吾把中国的笔法分为三种,皴法按照点线面进行分类:点皴—雨点皴系,面皴—斧劈皴系,线皴—披麻皴系。(24)一流的画家和画论家傅抱石在《中国绘画理论》中讲:“日人金原省吾曰”‘艺术之基础’,不在点,不在面,而在线也。东洋画即由线构成,因有线,固有画面,故线为东洋画最初亦最终之要素。”(25)日本学人的理论,其基础正由前面所讲的基本逻辑推导而来。但其对中国学人的普遍影响不可小看(1938年,古今书苑出版了金原省吾著作的中译本)。

第三,在前面讲基本理论的逻辑压力下,中国一流的画家和理论家,不少人虽然对中国笔墨有深刻的理解和掌握,但还是不同程度地把笔墨与线等同起来,或把笔墨理论等同于点线面理论:

什么是中国画……第一,中国画是完全依靠线条组织成功的。无论是山水、花卉、人物里面都是线条,即是古人所谓的“笔”。线条是中国画最显著的基本条件,这在中国画史上可以找到充分的证明。第二,中国画以墨为基本。(26)

关于中国画的技术,最主要的是线条。“线条”就是前人所谓的“用笔”,是描画形体的。中国画的形体多有轮廓,轮廓就都是些线条,线条的美大致可分为柔和的和刚劲的两种,其间变化万千,言说难尽。不过中国绘画的规律所谓“六法”中有“骨法用笔”一条,“骨法”二字就是表示有力的意思,可见无论何种线条,必须有力,若无力便不美了。线之外还有点,点也是一种“用笔”,是补助线的不足的。点与线一样,也要笔笔见力,方生气韵。(27)

所谓“用笔”就是通过的线去表现物形于画面,着重工具使用的训练。而中国画,除了要求造型准确外,还特别注意线条的美。(28)

中国画上线条的表现力,其变化,如质感的变化,运动的变化,生命力的描写是更加突出的。(29)

中国古代捉形的方法,必须用线捉的,与西洋捉形的方法有所不同。……人类绘画表现的方法,无外乎点、线、面三者。线明确而概括,面较易平板,点则易琐碎。中国画即注意于用线,更注重空白,常常不画背景……故线和空白的处置,就是中国画的明确因素。这是中国画的特点。(30)

人们看一幅中国画,绝对不会止于把线条(包括点、皴)仅仅看作造型手段,他们会完全独立地去品味线条(包括点、皴)的“笔性”,也就是黄宾虹所说的“内美”。他们从这里得到的审美享受可能比从题材、形象甚至意境中得到的更过瘾。这就是中国画在世界上独一无二的理由,也是笔墨即使离开物象和构成也不等于零的原因。(31)

从以上可以看出,各位大家内心完全知道中国画笔墨的特征,但同时接受了以点线面为基础的线条话语,并把线条等同于中国笔墨之笔。因此,可以知道,关于中国画在现代的理论演进,基本上就是建立普世性的点线面基础的线条,与中国的笔墨对接,代替笔墨,进入理论话语主流的进程。

然而,在这已成定局的进程中,中国现代两位研究中国美学的顶级美学家,在民国时代有“南宗北邓”之称的宗白华和邓以蛰,在对中国美学的深厚情怀中,面对“线的艺术”巨大压力,进行的柔性而坚决的抵抗,以特有的方式在坚守着中国美学的特性,两人的坚守方式内蕴着意味深长的时代、历史、文化意义。虽然邓、宗两人的理论后来被李泽厚进行了解释学式的“误读”和根本性的改写,李泽厚以其特有的逻辑雄辩,使具有西方意味的“线的艺术”在中国美学上取得了决定性胜利。在一定的意义上讲,三大美学家的理论,成为理解“线的艺术”,不仅在绘画方面,而且在美学上,变成主流话语的理论注解。

五、邓以蛰和宗白华对中国笔墨的坚守与李泽厚在“线的艺术”上的胜利

在现代以来线的艺术的巨大压力下,邓以蛰和宗白华对中国笔墨和中国美学特性的坚守,有不同的方式。

先讲邓以蛰。邓以蛰在《画理探微》(1925-1935)中,强调的是中国画与文化的根本相通,与士人的情怀相连的“笔画”和“笔墨”。除了从古人笔画的原意上讲的“铁线描”和“铁线皴”,没有一个现代意义上“线”或“线条”字样,就是先秦图案,两汉画像,也是或用“描摹”或用“刻画”但重在“生动”与“传神”。(32)此文树立了邓以蛰关于中国绘画和中国美学的基本观念和基本语汇,也呈现了邓以蛰坚守中国美学特色的最初面貌。但不久,在《国画鲁言》(1926)中,邓以蛰开始显出了对现代“线条”的退让。他把中国艺术分出了两条主线:从汉画像到顾恺之、吴道子、贯休、李公麟的人物画(包括从六朝以来的佛像画),以“线纹”为主,自王维以来的山水画则不是讲线纹,只论笔墨。古代汉语里,从析言论,笔不包括墨,只是线纹,即邓讲的人物画。从浑言讲,笔包括墨,因以墨为主,由墨及笔,因此不是线纹,更重要的是,山水画的笔墨中,体现的是士大夫情趣。这一人物画是线纹之画,山水画是笔墨之画的说法与古今各家都不同。似应理解为,邓以蛰面对“线”巨大压力,进入的防守:把人物画的阵地让出来给“线”,而在山水画上坚决抵抗“线”的进入。书法当然是与山水画一样具有士大夫的情怀。(33)正如在《画理探微》中讲书画一体,诗画相通,不讲线条一样,邓以蛰在《书法之欣赏》(1937)中,讲笔画,用笔、笔法,形态,骨筋,用墨,气韵……却从不讲“线”或“线纹”或“线条”(34)。到《六法通诠》(1941-1942)时,“线条”开始出现。但与“笔画”连在一起讲。讲汉画像的人物车马,“无不以笔画线条出之。”顾恺之以来的人物画,也是用“笔画线条”。进而,“唐宋元的山水画,其主要之山与石之画法,所谓皴法,亦皆从笔画线条始。”(35)与《国画鲁言》中讲“山水画是皴擦艺术,人物画是线纹艺术”(36)不同,这里把“皴法”也让给“线条”了。但在墨这一项里进行坚守:“应物象形则须笔画线条之勾勒,山水之表现则笔之外尤用水墨褚绛青绿渲染:由赋彩以至渲染实为一事之演进,故荆浩之言曰,‘夫随类赋彩,自古有能,如水晕墨章,兴我唐代’。”(37)“盖笔画所出之线条,只能得形之轮廓界限而已,故韩拙曰,‘笔以立其形质,墨以分其阴阳’(《山水纯全集》),阴阳即向背明暗,远近凸凹,浓淡深浅之谓也;欲表现是等而无缺,墨法尚矣。”(38)邓以蛰的这一最后区割,在新世纪之交前面所举的张仃文中还有所体现,点画皴可以归为线,墨不能归为线,有了邓以蛰在墨上对中国美学的最后坚守,张仃可以说:笔墨是中国画的底线。因为了墨,中国画的笔,虽然可以线条对译,但对译的同时,笔在被说成“线”时,还是保持了自己的特色,这就是张仃用“线条”一词时,用括号加上点、皴,以彰显中国画之“线”的特色。新中国成立前期的50年代有过一次国画大讨论,重要的争论点之一即“线”是否中国画的命根子。邓以蛰写了两篇谈国画的文章,一个“线”或“线条”的字都没有用(39),但进入中国画的本质性思考,这一思考最后在《画法与书法的关系》(1957)中可算一个总结。此文虽然从讲了线从汉画像和人物画到线纹到山水画的勾皴,但中国画的宏观演进是:从最初的绘(色)为主,到以画(线)为主,同时,由绘升级为墨,最后演进到“写”,“写”是绘与画的统一,“是笔与墨的浑然一体的运用”。因此,文中最后结论:“笔、墨是国画的特点之一,而且是基本特点。”(40)总之,邓以蛰的美学,面对线论的汹涌大潮,可以把点画让给“线”,把皴法也让给“线”,但墨不让,再从墨讲笔墨一体,从笔中可以体会中国画的真正特点,再从画书诗的互通,彰显出笔墨中内蕴充溢着中国美学的真正特性。

再来看宗白华。由于对中国画的特点有深刻认识,宗白华最初完全按中西画的本来语汇进行言说,如在《介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画》(1932)中,把西画的线条与中画的笔墨进行对比。说西画用“由线条与光线表现”而中画“全部化在笔墨里面”。(41)这一思想一直持续在宗白华心中,在《中国书法里的美学思想》(1962)中,他说,“罗丹在万千雕塑的形象里见到这一条贯注于一切中的‘线’,中国画家在万千绘画的形象中见这一笔画”,(42)进行了西“线”中“笔”的对比。在《中国美学思想专题研究笔记》(1960-63)中,他说:中国画是“以笔塑造形体”。(43)然而,面对中国艺术理论主流业已引进西方的“线”的言说,宗白华在现代话语的巨大压力下,既开始认同“线”这个词汇,但又不让它影响对中国画特色的理解。在《中西画法的渊源与基础》(1934),虽有“线”的词汇进入。但是,把“线”放进中国画原有的语汇体系之中,在总体讲,可讲“笔墨点线”,或“点线渲皴擦”,或“笔墨的浓淡,点线的交错、明暗虚实的互映,形体气势的开合”。这里的点线,等同于古人的“点画”。在具体上,让线这词具有中国内涵。用“点线”一词,但具体成为:“点线交流的律动的形象。”用“纹线”一词,却表述为:“飞动纹线的节奏的交织。”用“线纹”一词,说的是中国画的“笔法是流动有律的线纹,不是静止立体的形象”。用“线条”一词,组合成“以简单的线条结构表现宇宙万象的变化节奏”(44)。这里运用上下文的组合,把“线”,注入了中国画本来笔法的内容和词义。在《中国艺术意境的诞生》(1943)中,对于“线”,用了三个词汇,都是把西方单一的线,转入中国的笔的丰富性中。用“线文”来讲书法中的“篆情草意”。用“线纹”只在画中轮廓线,但突其笔的“节奏感”,用“皴文”,讲与运墨相连的生命节奏。而特别强调“在中国画上画家用心之所在,正是无笔墨处,无笔墨处却是飘渺天倪,化工境界”。(即其笔墨所未到,亦有灵气空中行)(45)由此可知,宗白华就是用了线条一词或用点线面诸词,也一定要把中国画本有的内容突出出来。让读者知道,点线面和线条用在这里要按中国画的内容去理解。比如:

线有变化(汉画),由点线到面为一笔,面可以墨直搨(深浅浓淡),不用钩框(梁楷,泼墨仙人),界画亦须与生气及自然气氛相结合,气韵生动。……线条成为“触物留情”之线条,用曲折变化之组合与金碧辉煌的彩色,使之显出生命。衬此线文,托人物,组织不是近代结构之义,抽象主义之组合,而为有机生命之一组成部分。骨与血肉筋脉,合为一体,不似巴黎铁塔之为纯骨架,更不似现代抽象的流线型结构。(46)通过较抽象的点、线、笔画,使我们从情感和想象里体会到客体形象里的骨、筋、肉、血。(47)

面对线论的汹涌大潮,宗白华的让线进入,但用中国美学的其他词汇和具有中国美学特性的解释,使之转义。但毕竟“线”堂堂正正地进来了,而且,当让“线”进来之后,自以为已经将其改义之后,其实容易引起误解。其中最重要的文章是《中国美学史重要问题的初步探索》(1963年讲座讲稿,1979年发表),其中“第三题中国古代的绘画美学思想”中的“一、从线条中透露出形象姿态”,开始大讲“线条”。首先,从中西比较上,“法国大雕刻家罗丹的韵律也是光的韵律,中国的画却是线的韵律。”(以前的西线中笔变成了西光中线,强调的重点不同,这一虚实互文未被理解)。其次,在文字内含来讲,“中国的‘形’字旁就是三根毛,以三根毛来代表形体上的线条。这说明中国艺术的形象的组织是线纹。”(中国画的重心是气韵生动和骨力、骨法、风骨,但这两点放到了“二”和“三”专讲,这一呼应被忽略了)第三,进入到绘画,一般而论“中国画最注重线条”(紧接着是:“可以知道中国画的工具——笔墨的重要”),具体来讲,战国凤夔帛画“它的形象正是由线条组成的”(紧接着是“换句话说,它是凭借中国画的工具——笔墨而得到表现的”)。但在线潮汹涌中,两句重要表述中的线条=笔墨的修辞肯定会被忽略)。最后,线条具有艺术的普遍性:“中国的雕刻也像画,不重视立体性,而注意在流动的线条。”“把形体化为飞动的线条,着重于线条的流动,因此使得中国的绘画带有舞蹈的意味。”“中国戏曲的程式化,就是打破团块,把一整套行动,化为无数线条,再重新组织起来,成为一个最有表现力的美的形象。”这样,绘画、雕刻、舞蹈、戏曲,都与线条相关,线条正如作为标题一样,被极大地突显出来。尽管在这一大题的后三小节中,全力对线条作用进行中国特色的转变,比如在“骨力、骨法、风骨”一节中还专门讲了“中国画用毛笔,毛笔有笔锋,有弹性,一笔下去,墨在纸上可以呈现出轻重浓淡的种种变化,无论是点,是面,都不是几何学上的点与面(那是图案画),不是平的点与面,而是圆的,有立体感”。(48)但按现代的阅读习惯,特别是在线潮汹涌的大环境中,读者一般不会把“中国古代的绘画美学思想”中的第一小节与后三小节结合起来思考。宗白华这一次的修辞方式,应该说是失败了。但综观全文,以及联系宗白华的全部论述,宗白华把线条纳入中国美学的语汇之中而转变其词义的基本方式没有改变。

邓以蛰和宗白华的学术根基主要来自中国传统。与之不同,李泽厚的学术基础是德国古典哲学为主的西方哲学,当李泽厚梳理中国古代艺术的整体流变而写《美的历程》时,其思辨方式是德国哲学型的,其参照模式是荣格的集体无意识的原型论和克莱夫·贝尔的“有意味的形式”论。《美的历程》中“线的艺术”一节,把现代以来线条巨流,做了一个终结型的定论。在这一节中,李泽厚对现代美学只有两段引文,一条邓以蛰,一条宗白华。邓以蛰把书法看成艺术之最高境(49),宗白华认为,书法是中国艺术的核心,书法的美学原则可以贯穿一切艺术中去。(50)李泽厚在这两点上都与邓、宗相同,但邓以蛰和宗白华在讲书法(前者的《书法之欣赏》和后者的《中国书法里的美学思想》),从不用线条一词,李泽厚则正是通过对书法的讲述,把“线的艺术”上升到中国艺术和中国美学的高度。在“线的艺术”一节中,李泽厚认为,中国书法是“净化了的线条”。而且,“净化了的线条如同音乐旋律一般,它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的灵魂。”(51)在这一节3000左右的文字中,“净化了的线条”一词出现5次,用密集性的强调,把“线的艺术”推上了中国艺术和中国美学的顶峰。可以说,李泽厚在20世纪80年代中国学界中的巨大的威望,让自现代以来一直巨潮澎湃的线条,成了具有普遍影响力的定论。邓以蛰、宗白华以不同方式对“线条”的抵抗和对“笔墨”的坚守,在李泽厚的高论之后,变成了仅为著述中的文字存留。

尽管目前在绘画理论和美学理论上仍然是线潮汹涌,但是,只要一个人对中国艺术和中国美学有真正的热爱,而投身其中,深读邓以蛰和宗白华的论说,再由之进入古代美学的原著,想想古人的画论和书论何以从来不用“线条”一词,中国笔墨的原意就会透露出来。所谓的“线的艺术”就会回它本有的位置上去。不妨展望未来的美学言说,看怎样的理论终成主流。(张法 浙江师范大学人文学院,发表于“文艺争鸣”杂志)

注释:

(1)[美]小塞缪尔·埃杰顿:《乔托的几何学遗产:科学革命前夕的美术与科学》,杨贤宗、张茜译,商务印书馆,2018年版,第7页。

(2)[瑞士]沃尔夫林:《艺术风格学》,潘耀昌译,辽宁人民出版社,1987年版,第22页。在引文的话之后,接着有:“线描让人从线的轮廓进入事物,图绘则直接进入事物体积,因此,线描的视觉意味着首先在轮廓上寻找事物的感觉和事物的美——内部的各种形体也有其轮廓——意味着眼睛沿着边界流转并且沿着边缘摸索,而在按块面观察时则注意力撤离了边缘,轮廓作为眼睛的视觉途径来说多少有点受到忽视,而且视觉印象的基本成分是被看成小斑点的东西,至于这里的小斑点是色彩还是明暗那是无关紧要的。”这一解释基本不错,虽然从本文的观点,还可以进一步补充。

(3)参见[英]罗杰·弗莱:《塞尚及其画风的发展》,沈语冰译,广西美术出版社,2017年版。

(4)(17)(19)沈子丞编:《历代论画名著汇编》,文物出版社,1982年版,第39页,第249页,第252页。

(5)周汝昌根据永字八法中有隶书和八分书的影响,认为将其产生,定在后汉、三国为宜。参见周汝昌著,周伦玲编:《永字八法:书法艺术讲义》,广西师范大学出版社,2002年版,第37页。

(6)(7)诸宗元:《中国书画浅说》,中华书局,2010年版,第18页,第18页。

(8)(20)周积寅:《中国画论辑要》,江苏美术出版社,1985年版,第460页,第502页。

(9)参见华东师大古籍整理室点校《历代书法论文选》(下册),上海书画出版社,1979年版,第599-605页,文中讲相传各手指运用一项就是擫、押、钩、揭、抵、拒、导(李煜《书述》多一“送”),并述元李雪庵讲运笔之法,有:落、起、走、任、叠、围、回、藏。

(10)王学仲:《中国画学谱》,新世界出版社,2007年版,第132页。

(11)董其昌:《画禅室随笔》,周远斌点校纂注,山东画报出版社,2007年版,第150页。

(12)谢赫:《古画品录》评陆绥“动笔皆奇”,评毛惠远“纵横逸笔,力遒韵雅”,评晋明帝“笔迹超越,亦在奇观”,评刘绍祖“笔迹历落,往往出群”。评刘瑱“笔迹困弱”,评丁光“笔迹轻羸”。沈子丞编:《历代论画名著类编》,文物出版社,1982年版,第17-20页。

(13)(14)张彦远:《历代名画记·论顾陆张吴用笔》,见沈子丞:《历代论画名著汇编》,文物出版社,1982年版,第40页,第38页。

(15)唐岱:《绘画发微·笔墨》:“墨有六彩,而使黑白不分,是无阴阳明暗;干湿不备,是无苍翠秀润;浓淡不辩,是无凹凸远近也。凡画山石树木六字缺一不可。”见周积寅:《中国画论辑要》,江苏美术出版社,1985年版,第482页。

(16)董棨:《养素居画学钩深》,见周积寅:《中国画论辑要》,江苏美术出版社,1985年版,第474页。

(18)郭熙说:“淡墨重叠旋旋而取之,谓之斡淡;以锐笔横卧惹惹而取之,谓之皴擦;以水墨再三而淋之谓之渲;以水墨滚同而泽之谓之刷;以笔头直往而指之谓之捽;以笔特下而指之谓之擢。以笔端而注之谓之点,点施于人物,亦施于木叶,以笔引而去之谓之画,画施于楼屋,亦施于松针。”见沈子丞:《历代论画名著汇编》,文物出版社,1982年版,第74-75页。

(21)康有为:《万木草堂画目》,见邵奇、孙海燕编《二十世纪中国画讨论集》,上海书画出版社,2008年版,第11-13页。

(22)陈独秀:《美术革命——答吕徵》,见邵奇、孙海燕编:《二十世纪中国画讨论集》,上海书画出版社,2008年版,第16-17页。

(23)徐悲鸿在《画苑序》(1932)中提出“新七法”:一、位置得宜;二、比例正确;三、黑白分明;四、动态天然;五、轻重和谐;六、性格毕现;七、传神阿睹。见王震编:《徐悲鸿文集》,上海书画出版社2005年版,第46页

(24)参《宗白华全集》(第二卷),安徽教育出版社,2008年版,第90页。

(25)傅抱石:《中国绘画理论》,江苏教育出版社,2005年版,第92页。

(26)《傅抱石论艺》,上海书画出版社,2010年版,第166-167页。

(27)童教英整理:《童书业绘画史论集》,中华书局,2008年版,第540-541页。

(28)刘海粟:《论中国画的特征》,《美术》1957第6期。

(29)董希文:《从中国绘画的表现方法谈油画中国风》,《美术》1957年第1期。

(30)《潘天寿论艺》,上海书画出版社,2010年版,第139-140页。

(31)张仃:《守住中国画的底线》,《艺术探索》1999年第1期。

(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(40)参见《邓以蛰全集》,安徽教育出版社,1998年版,第187-225页,第106-115页,第159-186页,第228页,第112页,第235页,第232页,第385页。

(39)《关于国画一》《关于国画二》,见《邓以蛰全集》,安徽教育出版社,1998年版,第365-367页。

(41)(44)(45)《宗白华全集》(2),安徽教育出版社,2008年版,第45-46页,第100-108页,第333-336页。

(42)(43)(46)(47)《宗白华全集》(3),安徽教育出版社,2008年版,第407页,第535页,第381-382页,第402页。

(48)关于这篇文章的全部引文,均见《宗白华全集》(3),安徽教育出版社,2008年版,第447-479页。

(49)邓以蛰:《书法之欣赏》“吾国书法不独为美术之一种,而且为纯美术,为艺术之最高境。”《邓以蛰全集》,安徽教育出版社,1998年版,第159页。

(50)宗白华在《中国书法里的美学思想》中说:“可以从书法的审美观念再通于中国其他艺术,如绘画、建筑、文学、音乐、舞蹈、工艺美术等。”《宗白华全集》(3),安徽教育出版社,2008年版,第412页。

(51)李泽厚:《美的历程》,文物出版社,1981年版,第44页。

作者简介

张法,男,毕业于北京大学,四川大学教授,博导,曾在中国人民大学从教30多年。教育部长江学者特聘教授(2005年度),第六届、第七届国务院哲学学科评议组成员,中华美学学会副会长(2008—)。主要研究美学与思想史,独著有《美学导论》等22部,合著有《世界语境中的中国文学论》等5部,主编有《中国高校哲学社会科学发展报告1978-2009(艺术学卷)》等6部。马工程教材《中国美学史》首席专家(主编)、《中国艺术:历程与精神》等4部著作入选国家级外译项目(英语,俄语)。独著《中国美学史》《中西美学与文化精神》有韩文版,文章300多篇,16篇为《新华文摘》转载,122篇被人大复印资料《美学》《文艺理论》《文化研究》《中国哲学》《外国哲学》等复印。