在探索的路上

——何加林谈绘画实践与风格转型

阴澍雨(中国艺术研究院副研究员):何老师您好!感谢您接受我们的采访,我们一直关注美术创作的前沿,力图带动、启发更多的读者思考创作领域的本体问题,更注重探讨艺术创作中的具体手段方法。您是当代重要的山水画家,很早就形成了个人风格,今天请您谈谈在创作中如何将艺术思想与观念落实到实践的细节之中。

何加林(中国艺术研究院博士生导师):好的,谢谢澍雨!下面请你们提问吧。

何加林工作室案头

欧阳波(中国艺术研究院博士研究生):您在杭州确立起笔墨风格,然后到北京,随着工作发生变化,又在进行艺术上的探索与转型,您能谈谈艺术形式转变背后的具体想法吗?

何加林:当时我调到北京来,寻求变化是有一个原因的。因为在杭州中国美术学院学习了若干年,从本科、研究生,到博士研究生,以及教学二十来年的时间,自己在笔墨上的研究、探索、体悟形成了一个相对比较完整的系统,有了自己的典型风格。这个风格与当时的生活背景有关联,当时以江南园林水乡为题材的一系列创作,影响了很多同辈人,也影响了很多学生。但是我觉得任务完成了,应该另辟蹊径,寻找一个新的空间。

在南方,艺术审美的趣味取向偏重于唯美、滋润的传统笔墨表达。我觉得还有一个空间,可能是完全不一样的。所以到北京来,是一个比较有意义的探索,我觉得到北京来能改变自己,所以就换了一个环境。到北京以后,明显感觉和南方不一样,北京这边比较提倡苍茫、博大的审美取向。北京四季分明,杭州的树木一年四季都是绿的。所以我在杭州画水墨怎么画都能表达氤氲的艺术感觉。那么到了北京就发现用纯水墨去表现以外,还有一个色彩的变化。比如冬天经常会下雪,到了春天绿芽发起来,夏天就跟南方没有什么太大区别,到处都是绿色,那么到了秋天落叶特别明显,树上都是金黄色的。这样的四季变换,它不但可以用水墨表达,也同样可以用色彩去表达。

何加林《雁荡山灵峰》纸本设色53×76cm2013年

欧阳波:您在颜色的使用上有自己的考量吗?

何加林:因此我就下决心,从色彩方面去探索一些路子,尽管我过去画过青绿山水,也找到了一些突破的语言。但还是古人的那套设色方式,还是勾线、填色的套路,我觉得这样的方法还是简单。所以我想能不能墨和色混用,用颜色也是用笔墨的方式,把它当作墨来使用。这样能够在我的山水画范畴里头有一个新的路径拓展一下,来丰富我的笔墨。所以我就尝试着用色彩去写生、去创作。

何加林《藏屋》纸本设色39×64cm2014年

阴澍雨:这经历了怎样的一个过程?

何加林:一开始的时候还是比较生疏,色和墨的关系还是停留在早期的用色用墨的方式。比如先是水墨打底,然后在水墨上面去傅色。但是始终觉得还真不如原来的水墨有意思。在那个阶段,应该说自己还在摸索。当时也有人说,何老师你的这个画,好像还不如以前水墨画得好。我觉得确实是这样,当你去摸索一个新路径的时候,起步阶段往往都是比较坎坷的,只有经历过诸多的历练,才能获得一个高度。所以我觉得这是一个客观事实,在早期的色彩摸索上面,确实不如以前的水墨更被人欣赏、更被人喜欢。或者说以前的那套系统,人们已经习惯了,突然发现一个新的东西,又不是很成熟,人家觉得你没有以前画得好,这都是非常正常的。

经过这些年的摸索收获很大,我把色彩当墨去用了,它基本上不存在色不碍墨、墨不碍色的问题。因为纯粹用水墨画完以后在上面去附色,水墨的底子重了颜色就不够了,如果颜色太重,把水墨也压掉了。我现在是墨色混用,有的时候颜色里面混杂着一些墨色,颜色也会产生丰富的变化。既然是混用,它在里头就相互之间融为一体,而不存在着相互妨碍。通过这样的一个探索,使原来纯水墨的系统更加丰富。回过头来我再画水墨的时候,我又会想起用色时的笔法,那调墨、调水的应用方式,又会让我的水墨变得和原来有所不同,非常有意思。这是通过色彩的研究,给我带来的巨大好处。

何加林《飞云岭》纸本设色39×64cm2014年

欧阳波:就是说您到北京以后,原来的笔墨系统发生了变化。

何加林:北方的苍茫、博大,使我重新认识山水画的整体,应该多元地去掌握笔墨观念、笔墨系统和笔墨运用方式。有时颜色做得淡雅一点儿,水色多一点儿,然后傅上去。有时不断地积颜色,在比较浓烈的墨底上面用很浓的颜色往上填。前者会显得雅,后者可能显得比较厚、浓郁。

我觉得传统的设色方式缺少一定的书写性。我要把墨和色同时在笔里面去混用起来,比如说赭石,我会先蘸上赭石,然后再去蘸上浓墨,一笔下去,浓墨里边有赭石,赭石里面有墨,而且是以书写的方式表现点线、块面、皴法、结构。当我画完一个物象的时候,我还会再重新蘸上水、蘸上颜色,里面再搭一点儿淡墨,再在原来的这个物象的基础之上晕染,用写意的方式去铺垫。有的时候觉得赭石颜色太单调,我会再去加一点儿花青,然后再蘸一些墨同时用。有的时候觉得还不够,再蘸上石绿。所以一笔下去,有五六个颜色和墨混搭在一起。我想让色调冷一点儿,还可以蘸点儿胭脂,在一个地方淡淡地晕染。但也是用笔写出来,而不是平铺的。我平铺的色彩相对少一些,更多的是有流淌的痕迹。实际上也是对空间、笔墨关系的一种布置。所以我对于色彩的研究,还原到笔墨本身,也是对水墨的研究,还是用水和墨,怎么样通过笔去书写出来,只不过墨变成了不同的颜色。同时,多颜色的运笔痕迹产生一些幻化的效果,许多斑斓的意想不到的偶发性效果,非常惊艳。

何加林《宑底秋色》纸本设色38×45cm2015年

阴澍雨:所以您用颜色也有随机产生的变化?

何加林:有的时候我也会在墨的基础上复勾一些颜色,把它作为一种笔墨关系来对比,这要根据画面需要来定。所以说“色无定法”,都是自己随心所欲在捕捉。一开始可能是勾线赋色的程序,后来慢慢就从这个基础上剥离出来,形成自己的一套用墨用色的系统。而这样的一个系统,我觉得在当今的山水画创作中也算是一个小小的探索和创举。

何加林《秋岩叠嶂》纸本设色244×122cm2016年

阴澍雨:您是以水墨的方式来画颜色,您能以具体作品为例解读一下吗?分享一下创作经验。

何加林:有一张画《秋岩叠嶂》,直接用墨和颜色相互交织运用。比如说勾了墨以后再用颜色上,有的时候就是勾了颜色再用墨上。色和墨对于纸的反应是不一样的,有的时候颜色表现了一种枯,墨色表现了一种润,有多层次的变化。后来也画了一系列的写生也是这样,我画了一批太行山写生,也是一种混色。我还有一幅作品叫《太行山南坪远眺》,这幅作品也是直接用赭石和墨混在一起画。

何加林《太行山南坪远眺》纸本设色38×65cm2017年

阴澍雨:您的写生作品技法非常丰富。

何加林:我带学生在扬州写生的时候,我画过一个小的园林,我现在叫不上名字来,园林里面我画一棵梧桐树,梧桐树的树干有点儿翠绿色。我直接用翠绿的颜色笔尖上蘸了墨,一笔下去就画了一个树干,然后把这个树的两边略微用墨提一下,这样树本身的绿调子也就会产生一些变化。

我早期在太行山写生的时候,我画过秋天的树,我直接拿一个大红颜色直接去画树干。我在原来纯水墨的这样一个基础之上,形成了一个新的自我语言系统。这种探索当然不一定成熟,后面的日子还很长。就此可能也影响到一些学生,也影响到一些画家,他们现在也在尝试着这样去做。我特别喜欢做这样的工作,打头去尝试一些事,然后打开一扇门,让更多的人来进行研究,一旦大家形成一个整体风气之后,我就又躲到一边去,做别的事情。就像当年画水墨园林一样,我画了那个状态,当人们都开始画水墨园林的时候,我就闪开了,去探索别的领域和空间。这是我的对于艺术的一种理解,也是我个性使然。

何加林《太行山上港村写生》纸本设色38×65cm2017年

欧阳波:您的作品大部分是在生宣上完成的,您对纸张材料有什么样的要求?您是因为喜欢水墨在生宣上的特殊效果才选择它吗?

何加林:在我早期创作当中,我用过各种各样的纸,比如说用过皮纸、熟宣,也用过半生熟的,像富阳宣。也用过川宣。在用这些纸的时候都是根据画面的需要去寻找。但是若干年以后发现,唯有好的生宣,比如说红星生宣,最能够表达水墨韵味。最能表达我们中国人笔墨间承载人文情趣的载体材料。所以我有坚持用生宣,而且一定要好的生宣,不好的生宣我几乎不用。

何加林《阿尔卑斯山远眺》纸本设色39×53cm2015年

欧阳波:它比较敏感,人的细腻情绪能够反映出来。

何加林:正因为渗化的特征,它能够表达很多种情绪,能够让你感受到多层次的心理变化。生宣是最难掌握的,渗化比较厉害,也体现了你的一种情感表达。让它表达的那种洒脱、滋润的趣味,它也能出来。让它表现出干裂秋风、渴笔的苍茫,同样也能够非常敏感地传递出来。这是情绪心理变化于笔墨的需要,生宣是最敏感传递情感的载体。

而像半生熟的宣纸,有它的特点,偏重古意的表达。古代很多作品是半生熟纸,尤其是元以后,明清之际的很多宣纸,是煮捶宣画的,笔墨也很有味道。山水画走到今天,有这个时代的特征,宣纸也有不同。这些宣纸渗化比较敏感,那么你掌握了它,也掌握了这个时代的一个审美情趣。我一直以为生宣最难掌握,恰恰你掌握了它以后,最能够最大容量地去承载你的情绪、情感,承载你的文心。

何加林《云台山一斗水》纸本设色49×49cm2015年

欧阳波:我看您比较喜欢用狼毫毛笔作画?这与您对线条质量的追求和个人语言风格的形成有关联吗?

何加林:好的工具肯定是对我的艺术语言产生作用。你只有用利器才能够战胜敌人。如果说我始终用很差的材料去画画,那要达到很好的艺术效果,要费好大的力气,可能才勉强做到。如果把这种力气省下来去做别的探索,不是更合适吗?我对笔比较挑剔,我喜欢用兼毫,我也喜欢用狼毫。有时候晕染色彩大多用羊毫,这个是根据画面的需要选择。早先学画的时候逞能,我说我要用羊毫,要画出最好的狼毫这样的线条。我画了好多年,走了好多弯路,还是达不到。因为每种材料一定有它的特性,要不为什么要分羊毫、狼毫、兼毫?

何加林常用毛笔

阴澍雨:每种材料都有它的特点,也有它的局限性。

何加林:羊毫只能用羊毫的那种笔线的味道,狼毫只能用狼毫的味道。用狼毫去写出羊毫的味道,那何必呢?我直接用羊毫好了。山水画里面古法用笔,兼毫和狼毫是最合适的。我的毛笔都是定制的,实验过无数次,然后不断地调整。我要求的毛笔必须是中锋要饱满,笔用过以后,锋还是能聚在一起。然后在转折的过程当中,那个锋能跟着你转,而不是扭动。笔在运用的过程当中,笔锋的力量让你手感能够找得到,这个是我对毛笔的要求。帮我做笔的是汉笔坊,它的笔我用起来得心应手。一个好的毛笔,它在表现你的艺术物象时,能够准确地事半功倍地表达,这个就是最好的毛笔。

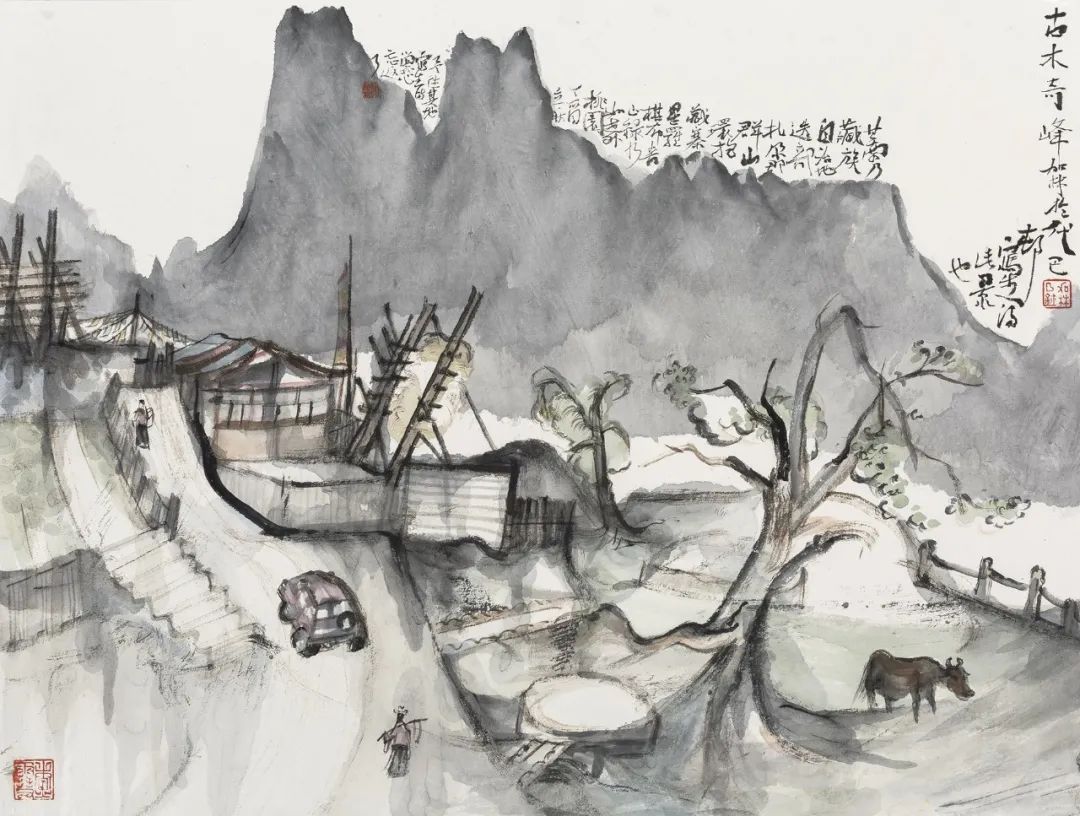

何加林《古木奇峰》纸本设色39×64cm2017年

欧阳波:讲到写生的问题,我看了一些文章,特别是郎绍君先生那篇文章把您跟李可染先生比,说您在李可染的基础上往前走,推进了一下,现在又过了那么久,那时候说您38岁开始写生,现在差不多二十年了。我听您的课最近一直在讲写生中主观和客观之间的“若即若离”。这是怎样的一种状态?

何加林:写生是要“若即若离”的,早期艺术家的写生相对比较状物,也就是“若即”多一点儿,主要是如何把所看的物象塑造成好的图像。可染先生在这方面做了贡献,当年他把光影加了进去。他的作品有种现场感,物象很扎实,笔墨又很高明,呈现出一个很丰满的状态。那么到了今天,我认为山水画一定要发展,所以它不能停留在状物这样一个格局里,它还有一个写心,让自己获得一个从真山水里剥离出来的内心山水影像,是内心的一种自由空间。所以我在状物写生基础之上要走出一个与前人不一样的路径。因此,我在写生过程当中突然想到既然过去比较状物,那现在要向我内心自由的这方面多走一走,这个就是叫“若离”。如果完全脱离了我的写生物象,完全信马由缰地去画自己,那我何必要写生呢?要是完全像前人那样去状物,那我觉得我们这一代的使命就没有往前推进。

我在上课的时候也跟学生讲,对物象的营造是表达了你的现场感,表达了你对生活的一种直接的感受,你的生活气息、生命气象。但同时,你还要表达你内心的精神世界,你内心的丘壑经营,这样的一种自由。

何加林作品步骤图

欧阳波:后面又开始强调笔墨的独立性,就是开始让笔墨本身也能说话,脱离物象的一个束缚?

何加林:有那个意思,但也不完全对。为什么呢?笔墨要是剥离于物象,独立的审美成立,就倾向于抽象了。中国的绘画还是有度,就是说它要不偏不倚,这个跟我们的中国哲学精神是有关的。但是如何把握这个度,它一定是和时代的审美习惯有关联。如果说你觉得你是创新是发展,可能恰恰你剥离了传统。但是百年以后人家还觉得你是对的,还认为你就是传统的一部分。所以这一对矛盾里头,主要是度的把握。

何加林《甘南秋色》纸本设色39×64cm2017年

欧阳波:在山水画语言图式探索上,我发现您最近几年的画树方法一直在变,有时留白,有时画成红色,有时画成绿色。还有山水画的建筑物一般都非常写实,画建筑物而能形成个人语言非常不容易,您画山水画中的建筑物时是如何解决个人风格问题的?

何加林:建筑物是非常难表现的,现代山水画里,人们都不爱画。现代的建筑物和古代的建筑不一样,它和大自然不和谐。古代的建筑物都有屋脊,这个屋脊跟山脊它是一个同构的几何造型。屋上面是有脊梁的,山也是有脊梁的,所以它和大自然很和谐。古代建筑房屋是木头结构,木头结构它又跟我们的树木有关联。而现在我们再去看那些建筑,大部分是水泥结构,很多造型是几何的方形,它会和大自然不协调。所以现在很少有人愿意这么去画。即便有人去画,很多是客观描绘,比较状物的去画,画出来不美,或者说画得很腻,画得很僵,缺少它本身的一种生命的味道。

何加林《逸园小院》纸本设色38×65cm2019年

我在观察这些建筑物的时候,无论是一些古代的建筑物,还是现在村落新的水泥建筑物等等,我都不会当一个客观物象去描绘它,因为我觉得那样没有什么意义。我每次画建筑,就像当树、当山石一样去理解,要把它画成笔墨的一种意趣,只是说它的结构比较规范,比较几何。我在画建筑物的时候,喜欢去寻找自己的一种个性表现,这是很快乐的。不像早期的时候,因为过于状物,我要被它所制约。有时会发现,这一群建筑物里面,它就像音乐一样,有疏密繁简、有结构变化、有高低起伏、有虚实。我觉得那才是我要追寻的点,所以拿笔墨去寻求那些变化时,就会非常自由,这也是要经过多少年的训练才能够达到的。

何加林《家园》纸本设色54×74cm2019年

阴澍雨:您不断创造新个人符号,如以前的湿笔勾勒的云法。近年您发明了一种升腾的云法,而且经常出现在您的作品里,您不断地在做这种个人具体的语言图式的推进,这些是从生活中得到的?

何加林:我在读大学的时候,就摸索着这个云法的拟人化。我就觉得天上的云有的时候像人的手一样,像佛的手。后来逐步自己发明了一种云叫“佛手云”,后来这个佛手云又成为顺应山谷、岩石、岩壁相互回荡的一种云法。有时候这个云可以依着这个山斜着上去,这个佛手然后斜着下来,有的时候可以横亘这个山脉,有的时候这个佛手云可以从天垂下来,像水倾泻下来一样。当我把这个云法拟人化以后,它就不是一个真实的云,是我内心情感的一个符号。

何加林《望园》纸本设色38×65cm2020年

所以我画这个云,早期影响了我太多的同行,有的现在还在用,只是说到后来笔墨的方式稍微有点儿不同而已,但一看就是我早期发明的佛手云。后来通过无数次写生,我觉得佛手云画多了也比较概念,不是所有的作品都适合于用佛手云去经营。所以云法还是要有不断地延伸。比如说我前些年去坎布拉,有一天在写生过程当中,看着远处的山经过雨后,有那么几处水汽往上升,细细的不是很明显,我就突然想强化这个水汽蒸蒙。我当时有一张写生就是把那个云蒸上去了,那是一个自然现象。我突然发现,在远处天际线里面,拉一条横的断云,其中有一部分突然倾斜而下,或者有一部分从底下升腾上去和那个断云衔接住了。体现天空很阔远,特别有意思,所以后来很多的作品里面,我都画上了这样的一个语言。它也不能算是一个纯粹的符号,因为没有太明显的刻画痕迹,只是刻意留下了这么一段腾云,然后去画一些这种升腾的云的连接。你要说它是我的一种语言也可以,这个倒真是来源于生活,它不像佛手云那样去提炼成一个纯粹的符号,它完全是源于生活,然后你把生活提炼、沉淀出来就变成一种想象。而这种想象高于生活,是很有意思的尝试。

何加林《曲水流觞》纸本设色200×200cm2019年

欧阳波:您在《书画频道》栏目里讲到了笔墨的广义性和狭义性,形成了您自己的笔墨体系,随着时间的推移,这个笔墨体系会发展添加新的元素吗?

何加林:应该说书画频道这56讲在当时的一个方案设计里面,基本上已经比较完备。基于我在中国美术学院、国家画院三十余年的教学经验和自己对历代山水画的很多临习,对于大众媒体的一种授课方式,我觉得基本上已经完备了,是一个通俗易懂的方式。

当然,这个课程还是有许多需要仔细考量的。古代画论里面有很多画法和画理,现在有很多画家或者说很多的青年学子对于画法和画理不是很有研究。所以可以在他们的作品当中发现诸多毛病,而这些毛病并非我前面五十六节课里面能够解决掉的。所以这个系统还有很多这样的课程需要设计和安排,也有待于以后有时间增加画论、画法与中国山水画学习对应的一个课程。怎么去解读画论,怎么用实践去解读画论,画论对实践的哪些节点进行了论述。比如说我们在教学当中,我们一般都会去截取那些可学的、优点的东西进行论述。但是画论里面有很多关于“画病”的问题,也就是说古代即便有一些经典大家,他们那里头也有一些画病存在。那么在我们现实创作当中,画病就更多了,很多画论有论述,我们怎么样去针对这个来解决实际问题,这个是深层次的。就这些而言,即便在目前的许多美术院校研究生的课程,甚至博士研究生的课程里很少涉及。这是我后面这四五年教学当中所感受到的,这是一个非常重要的系统,我觉得远远没有完善。

另外,在很多的教学过程当中,还有很多细节可以再深入。因为是在电视教学,容不得你再深入表达,观众的接受程度肯定是有限的。所以这样的教学只能是比较普及的、比较广泛的涉猎。我在这四五年的教学和研究中,发现了很多值得不断去研究、去设计、去补充的那一部分。说得最明白的就是前面谈到色彩的问题,我在这五十六讲里头没有涉猎墨色混用的技法课程,其实这又可以讲一节课。所以对于我们而言,有很多的课程需要我们去设计,同时也需要我们去实践。

何加林《老寨新韵》纸本设色200×200cm2020年

阴澍雨:可以说您的教学思路也随着创作实践不断补充、发展、完善。

何加林:当然还有一个非常重要的学习节点,到现在也没有在教学当中去实施,我过去在研究生教学当中已经对学生有要求,也就是用我们的笔墨去临摹西方经典作品。比如说我们能不能拿笔墨去临摹夏加尔的作品?去临摹毕加索的作品?去临摹莫兰迪的作品?通过一些有意思的训练,对学生进行一种别开生面的培养,这是一个脚踏实地的过程。人总是不断地从一些既有的程式里面去突破某一个瓶颈,走到更高的一个层面。同时又给自己造成了另外更大的一个瓶颈,再突破那个瓶颈,再走到更多的瓶颈。

艺术很有意思,艺术家就像一个探险家,始终是以失败作为终点。就像攀岩技术,你总会找一个最难的没有尝试过的地方攀岩,但最终你会死在某个山崖上。但是我觉得这就是人类不断创造、不断勇于探索的一种精神。艺术就是这样,有的人说艺术是以成功作为一个人的最终标准,我说错了,艺术其实最终是以失败来结束你的艺术生涯。

何加林《天使家园》纸本设色200×200cm2020年

欧阳波:一直都在探索的路上。

何加林:是的,一直都在路上探索。因为,以成功作为一个人艺术生涯终点的时候,艺术就没有发展了,就结束了。艺术就像跳高一样,永远是以失败而结束的。失败不是一个很悲伤的事情,失败是一个非常光荣的事情,因为,你的失败意味着更多人的成功。

画家简介

何加林,1988年毕业于浙江美术学院中国画系山水专业,先后获文学学士、硕士、博士学位。现任中国国家画院美术馆馆长,博士后、博士、硕士生导师。曾任中国美术学院中国画系副主任、教授、中国国家画院创研部主任。系中国文艺志愿者协会副主席,中国美术家协会理事,中国画学会理事,中央美术学院客座教授,中国艺术研究院特聘研究员、客座教授,上海美术学院客座教授。获第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者称号,入选中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才工程,享受国务院政府特殊津贴。