长安居通过大找特找书画大咖的“错别字”并大肆公开批评,不是沿着合法的轨道,恰恰相反,所以,他的所谓“错别字批评”不过是一个由头,实质是走在违法的轨道上。

为当代书坛畸形的“错别字批评”热潮,注入一针清醒剂,应让我们共同警惕的是,少数不法分子打着“找错字”的旗号或借口,正在从事着一种见不得阳光的“事业”。为了当代书法的壮健发展,到了必须有人站出来的时刻!

长安居的“错别字批评”,其实都是“违法批评”!

最近两三年,借助自媒体微信,书坛上突然蹿起一个爱找“错别字”、爱搞公开举报的“批评大侠”长安居(真名白爽)。对他的所谓“公开举报式批评”另文别论,本文专就他的所谓“错别字批评”进行理性分析和法律意义的阐析,确切地说,本文指出的是一种现象,即长安居式的“错别字批评”,但在这里仅以长安居为例。

当代书坛对长安居的“错别字批评”是“违法批评”的认识相当阙如,几乎没有,不能不说是可悲的事。作为“书法批评第一案”的主角,既然选择用法律捍卫了书法批评的正义,当然有一些独到的见解应该与大家分享。

长安居微信文章中的病句俯拾即是

长安居最爱强调的理由是,他有批评的天然权利,不错。有了批评的权利,还要具有批评的资格和能力。先看批评人的主体资格,长安居从未在全国书法专业报刊上发表过一篇学术理论文章,这样毫无专业素养的“批评人”,无“资格”二字可言。再看能力,仅长安居的文字基本功都还没有过关。错别字频繁,尤其在诉案伊始,他写得最多的错字是“不屑之徒”、“不屑之流”,后来在我多次指正后,才十分不情愿地回到了正确用法“不宵”上来。长安居在《90年代的耕石岁月——回忆从徐正濂老师学篆刻的往事》文中开头第一段过后,另起一段就是“基于上述”,这是他连“基于上述”的词语性质都没搞清楚的情形下,随意使用。一般是在详细的逻辑论述之后或文章的中后部分,才会使用这样具有总结性质的词语,长安居此处用词极不准确。“在从许老师函授之前,我于此道是一张‘白纸’,是他将我带入了写字、刻印的正途,”长安居的这句话是否自证,以前他走在书法篆刻的歪路上,是因为遇上徐正濂才得以矫正。这句话的另一潜在逻辑是徐正濂善于纠正走上斜路的书法人,这些拜徐正濂为师的书法人在他这儿可以得到像长安居一样的矫正。以自我间接佐证了他人,这是长安居的思路混乱所至。“如果说,在我求艺的道路上,许老师是为我打基础的老师,那么上海的徐正濂老师就是扶持我提高的老师。”长安居的这一长句式,若让小学生来改病句,是可以改出几处毛病的:在“如果说”的假设前提下,其实没有完全肯定徐正濂的授教之功,前文说徐正濂对自己帮扶很大,后文又加了“如果”,到底是肯定的意思还是否定的意思,抑或肯定中有否定呢?这是逻辑混乱的体现。后半句“徐正濂老师就是扶持我提高的老师”,是个病句,语义重复。“扶持”与“提高”互连使用,意思有重复且语义混乱。长安居在《当“批评”遭遇“官司”》文中有这样一句:“其中有论及安徽人一节有云”,这是典型的语义混杂的病句,类似的病句在长安居微信文章中俯拾即是,不胜枚举。读者由此可以看到长安居的文字水平处在什么阶段?所以,我认为长安居是不具备写好书法批评的文字能力的。常见群友、网友指斥长安居的微信文章是“王娘娘裹脚又臭又长”、“狗屎连稻草”,但我觉得这样的评价有点过于贬义,真正的问题在于他的文字基本功还没过关。

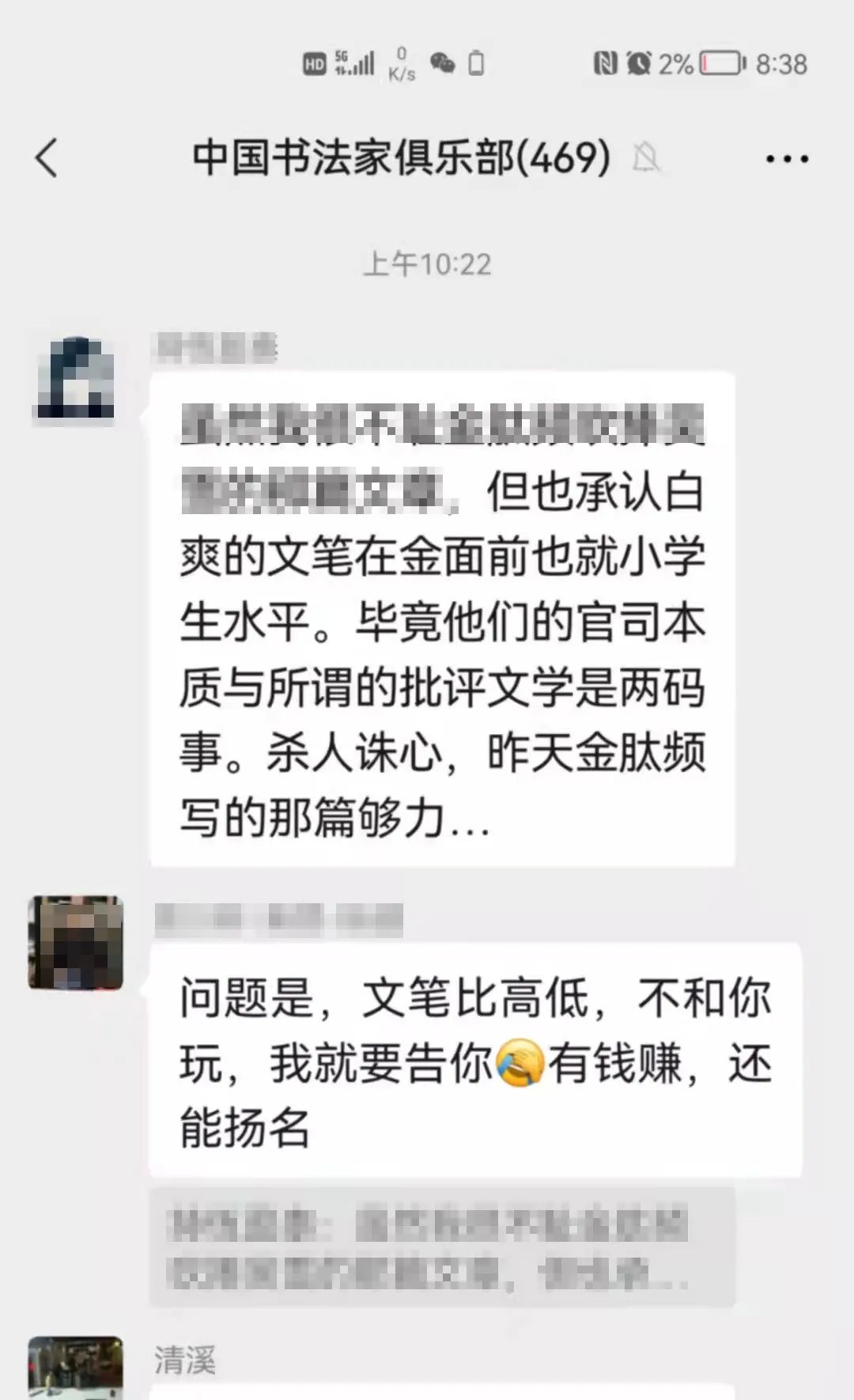

长安居本人所在的北京“中国书法家俱乐部”微信群,群友当面直言不讳的讽刺他。

长安居本人所在的北京“中国书法家俱乐部”微信群,群友当面直言不讳的讽刺他。

熟悉艺术批评原理的朋友都知道,艺术批评共分为三个层次。第一档次:艺理批评,也就是学术性批评。这是没有专业学术修养的人不可能达到的层面,长安居没有公开发表过一篇学术文章,这方面的修养为零;第二档次:书法美学等专业层面性分析述评,这需要批评家具有美学、哲学、心理学、文字学或考古学等精深的专业修养,显然长安居不具备这样的个人文化知识;第三档次:具体的书法技法、技巧批评,像长安居的“错别字批评”就属这一档次,也就是对书法作品展开枝枝叶叶的具体批评。即使是在艺术批评最低的层面,长安居的大批量文章为何具有违法的属性?且看笔者慢慢分析。

从法律意义上看,公正评论权的构成有以下三个条件:首先,评论的对象必须是与社会公共利益有关的问题。其次,评论依据的事实必须是真实的、存在的;再次,评论必须出于诚意,出于善意,没有恶意。而长安居的批评对象,从中国书协原主席苏士澍到安徽书协主席吴雪,从中国美协主席范迪安到中国国家画院院长卢禹舜,再到现任中国书协主席孙晓云,其实,书画作品都是属于他们个人所有,不代表社会公共利益,因此,长安居所有对这些名家的批评属于对他们个人的批评。发现了作品中的错别字,可以通过私下直接沟通、信函交流切磋或微信群等平台或其它特定的范围,对被批评对象友好、真诚地提出意见,但长安居之所以要将偶然发现的这些名家错别字,以直接且公开曝光的方式,写出正式微信文章,并在文章中不断煽情、鼓动乃至挑衅,其目的,一是显示自己的才情,二是吸引众人的目光,三是彰显“批评的威力”以非法获利。说得直接一点,就是炒作自己,吸引眼球,赚取更多的打赏金,再在粉丝圈兜售自己的书画印作品,形成良性循环。名誉权在国家基本大法《宪法》、《民法典》里的定义是“人格权”,保护“人格权”的核心就是不可恶意贬损,使他人的社会评价降低,进而影响他人的社会形象和声誉。长安居通过大找特找书画大咖的“错别字”并大肆公开批评,不是沿着合法的轨道,恰恰相反,所以,他的所谓“错别字批评”不过是一个由头,实质是走在违法的轨道上。

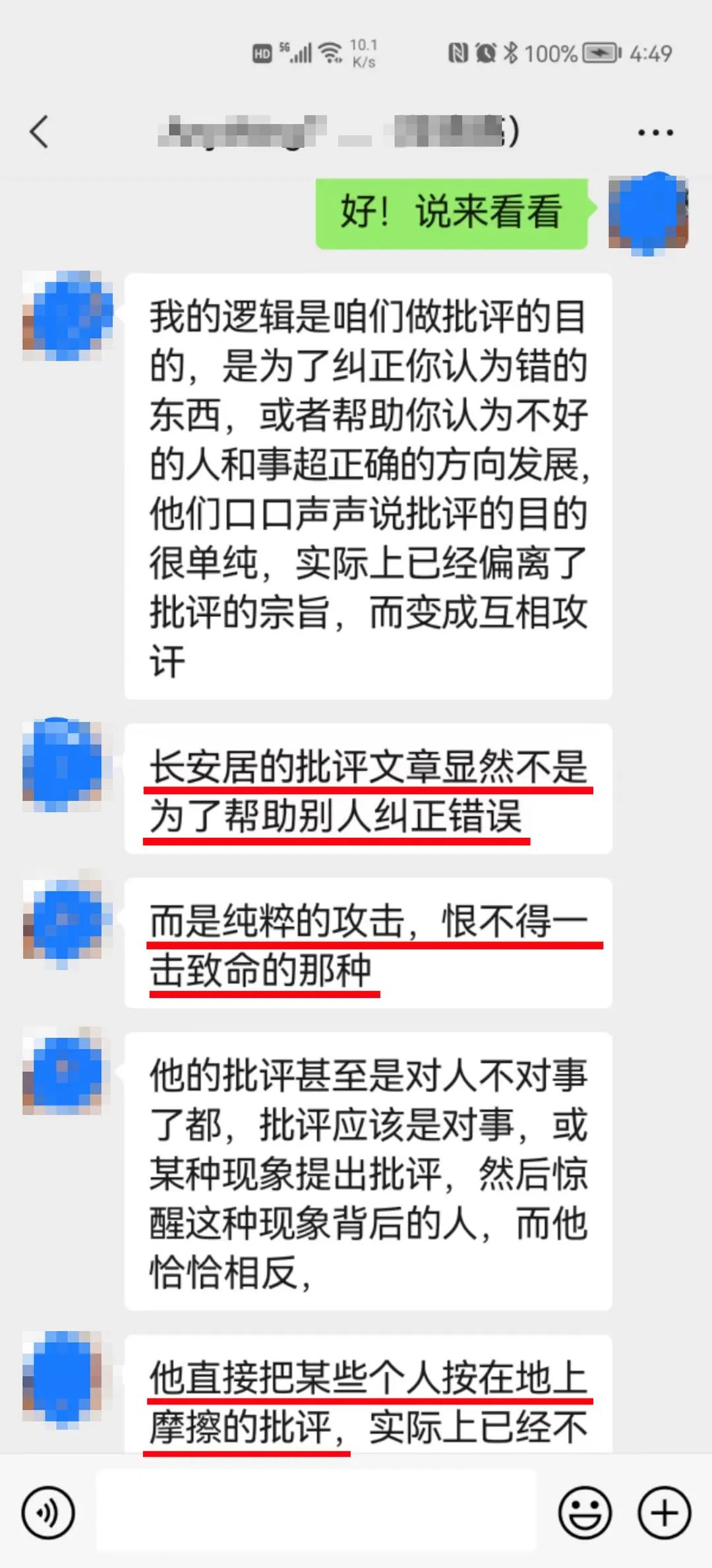

公正评论另一个重要的前提是不涉及个人的私生活,长安居又恰恰相反。本来,艺术批评的对象应是作品,是批评家对作品的透视与观照,但长安居最大的习惯是由作品及人,再给人扣上形形色色的“帽子”。如:“中国书协主席苏士澍是当代书坛的‘错字大王’”、“国家画院院长卢禹舜就是当代画坛的‘错字大王’。”一句批评中,封了两个“错字大王”,一是书法界的,一个是美术界的,请问长安居,谁给了你乱扣“帽子”的权利?这样的“帽子”对他人的人格没有贬损吗?更为荒唐的是,长安居可以批量发放这样的“帽子”:“李国胜是能与苏士澍、管峻比肩的‘错字大王’”;“白锐的文化底蕴与‘错字大王’吴雪同在一个基准线上”等等,长安居不但善于批量发放,而且还善于张冠李戴。长安居最为擅长的是对被批评对象的挖黑、抹黑能力,这种能力远远超过他的文字实际水平。譬如,他能将徐右冰、李木教等人20多年前的老帐翻出,而且与现在的书坛挂上钩,与当前的社会评价划等号,能将一个人的旧历史,不管曾经有否问题,都能让长安居与现行的书法体制捆绑起来,进而深批。读者朋友自己来说吧,这是不是偏离了“公正评论”的轨道?如果长安居想写某个人的历史,建议去写《徐右冰书传》、《曾锦溪书传》、《李木教书传》,没必要再写什么微信文章了。有位山西青年书法爱好者,与笔者私下微信聊天时,用敏锐的眼光对长安居虚伪的“找错批评”直陈意见:“长安居的批评文章显然不是为了帮助别人纠正错误”,“而是纯粹的攻击,恨不得一击致命的那种”,“他直接把某些个人按在地上摩擦的批评”,一个20多岁的小伙就能把长安居所谓的“找错批评”看得如此透彻,何况书坛那些自以为非常有文化的“书法家”们!

山西20多岁小伙与笔者的聊天截屏

批评书画家的错别字,没有错。但书画作品中的错别字,也是有区别的,不一定笔画多或少了一笔的字,就一定认为是错字,有时是艺术表现的需要,笔画多或少一笔,特定时刻是艺术家特定表现的结果,如果将此一情景都当作错别字,就是长安居的无知了。譬如去年曾有一段时间,有人说鲁迅题写的“厦门大学”是错别字,这是找错人的无知。历史上因为错别字还曾诞生过一些典故,如山东曲阜孔府对联:与国咸休安富尊荣公府第,同天并老文章道德圣人家——上联中的“富”字宝盖头上少了一点,成了秃宝盖,下联中的“章”字下面的一竖一直通到上面;承德避暑山庄:避暑山庄——“避”右边的“辛”多了一横;江苏扬州大明寺平山堂:“风流宛在”——“流”字右上面少了一点,“在”字多了一点;济南趵突泉:趵突泉——“突”字少了一点;杭州西湖:花港观鱼——繁体“鱼”字四点变三点;南京明太祖朱元璋的明孝陵:“明孝陵”写成“眀孝陵”;秦皇岛山海关:天下第一关——“第”字竹字头变草字头;西安碑林:碑林——“碑”字少一撇;天津蓟县独乐寺:报恩院——“院”字中“元”上的一横没了;如果按照长安居找错别字的方式,这些典故中的“问题字”要统统判定为“错别字”了,岂不是大笑话?有些错字系书写者有意为之,背后隐藏了复杂的社会或文化背景,在历史的演变中形成了典故。因此,毫无文学功底、只懂一星半点书法知识的长安居,居然要扮演当代书坛的“找错大神”,真乃不自量力,无非是为了博得少量无脑粉丝或一群阿Q式书友的叫好或打赏,真正清醒的书坛人士只能将长安居的“错别字批评”当作无关自己的一个笑话,看看热闹而已。

笔者做过多年的副刊编辑,编辑改稿的原则是,只有确定作者写的那个字百分之百为错字时,方可改之;反过来,只要自己动笔来改的,就一定是百分之百的正确。也就是说,编辑只可将作者的错字改正,万不可将对字改错,否则,岂不令作者嘲笑、令读者好笑?长安居头天发布微信文章,第二天又要承认“找错字”犯了错,这样的事已发生多起,为书坛平添笑话。我如果不是起诉长安居名誉侵权,对他所谓的书法批评是不宵一顾的,因为他这点水平上的文字根本入不了我的法眼,但现在为了更多的书坛人士能明白长安居侵权的原因所在,我只好留意一下他的所谓“错别字批评”了。鲁迅当年在日本留学时发现,学医拯救不了国民精神,转而弃医从文,专以揭露社会丑恶现象和国民麻木不仁的落后精神,而成为彪炳史册的现代作家,但我想,若要真正提高书坛人士对书法批评精神的深度理解,我只能与鲁迅先生当年的选择反过来,需要用手术刀对长安居的“错别字批评”做精准的解剖,以令众人警醒。

由作品向个人的隐私延伸、掘进,这是长安居善玩的批评套路。另一套路,就是那个“假公知”大生所说的“隐含作者”相类似的“隐含人格贬损”。这在长安居的《“青年展”批评》文中,有个经典例子。他为了批评中国书协掌门人李昕,以达到曲线对李昕人格贬损的目的,长安居有意抬出了自己人刘正成:“我愿意把这套《文集》(指《刘正成书法文集》书影——笔者注)推荐给李昕先生,我想以李昕先生的学习能力,待把此书通读一遍,当对怎样加强中国书协业务工作的建设、创新,尤其怎样改革当前的‘国展’组织机制有所助益。”长安居的意旨是李昕书记尚缺少刘正成的文化底蕴和专业学问,难道李昕的文化底蕴会比你长安居差吗?需要你长安居来指点迷津吗?看来,长安居是将自己看作“刘正成二世”了,这是长安居有意从侧面来对李昕进行人格贬损、影响对李昕书记的社会评价。长安居这段话中“一石二鸟”的用意十分明显,一方面既抬高了刘正成,一方面又贬低了李昕。长安居在文字中暗藏的名誉侵权套路可真深啊!

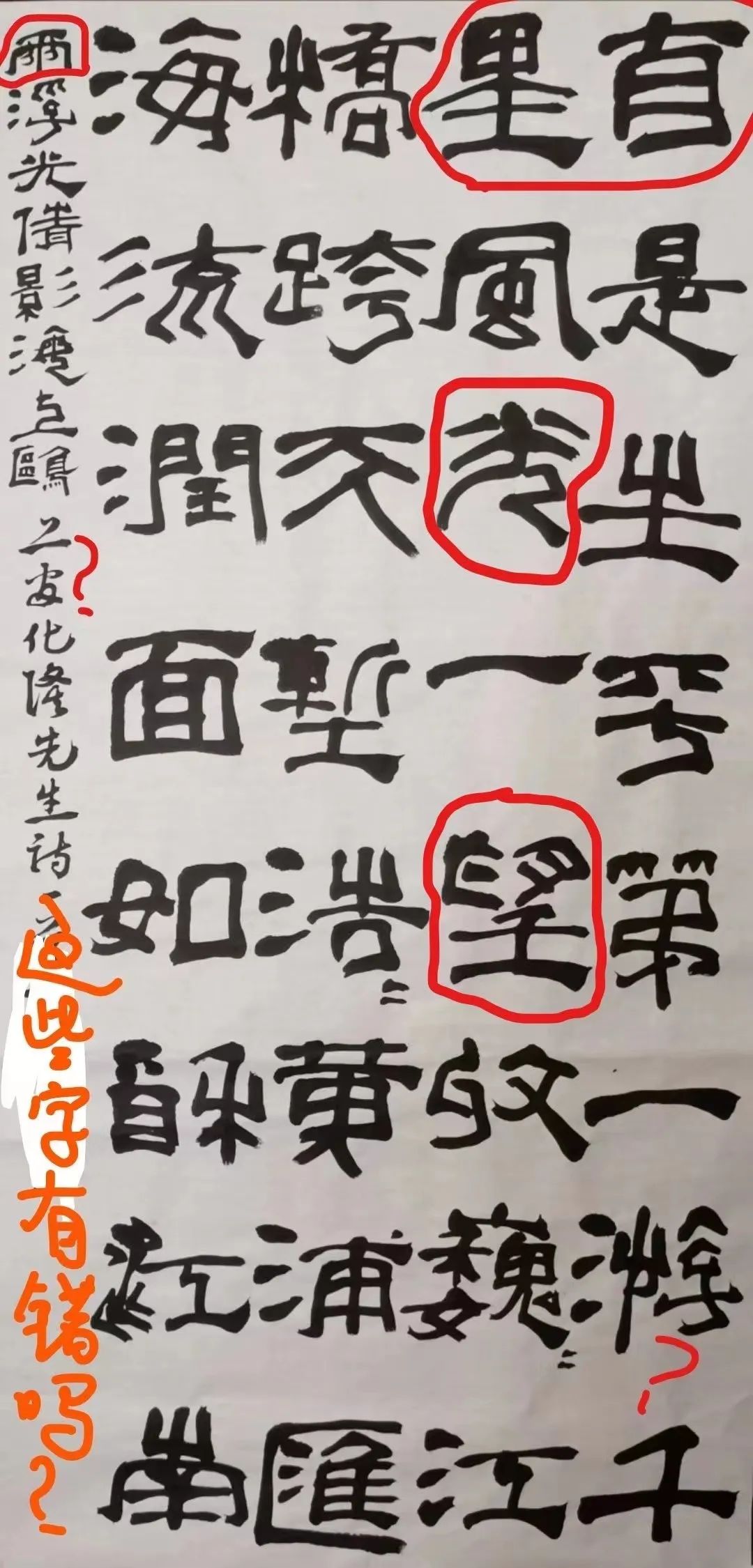

长安居本人的书法作品错别字也很严重,而且书写不规范之处也很多,难以恭维啊!

长安居除了善玩“隐含人格贬损”的手法以外,当然这些手法在长安居的辩解中,都可以说成是“修辞手法”,当代书坛有如此之高“修辞手法”的职业批评人,真是太“有幸”了。我们生逢在这“有幸”的年代,但我与众多书画名家所不同的是,懂得也敢于用法律捍卫个人名誉,而这对于长安居又是另一种“不幸”的事件。在“隐含人格贬损”的手法之外,长安居“连坐式”人格贬损的招儿也特别厉害。他能在与被批评对象不相关的文章里,糅合进来一大串先前被他批评过的名家,这里我们来看他的文章《中国书协专委会〈名单〉批评》:“担任中国书协上一届某‘委~员会’副主任的安徽省书协主席吴雪,或因其严重失德失范,在本届‘专委会’人选的遴选中落选;而名震当代书坛的书法‘新贵’徐右冰、曾锦溪、王玺等或因各自的学术腐败丑闻,也在本届‘专委会’的《名单》中榜上无名。”不经意间,将吴雪、徐右冰、曾锦溪、王玺点名一个遍。再接着:“从‘伪标准’书法土壤中,崛起了一众书坛‘新贵’人物,如王厚祥、李明、徐右冰、曾锦溪、吴庆东、冯印强、蒋乐志、张志庆、钱玉清、林景辉……等等,均是一种闺阁式奴婢心态的书写。”好厉害,一竹竿打了一船人,这样为了“批评”而“批评”的目的太明显了,这类举例式“连坐批评”,实则包含有多少不一的人格贬损因素,至此,读者朋友该明白了,长安居的微信文章是否存在普遍的名誉侵权现象?相信读者自己会给出答案。

这种“连坐式”人格贬损可以再举一例。长安居在《给顾亚龙提个醒儿》中写道:“不偷不盗是作为‘人’的一种最基本的社会行为规范存在着的,我想宋家瑞、张涵两位山大书法硕士研究生,在真实的生活中,他们俩断没有胆量去作奸犯科,去干偷盗他人钱财、物品的事吧?!盖其知道,盗窃案发之后是要吃官司、蹲班房的。相较于司法意义上的‘不偷不盗’,学术道德范畴的抄袭剽窃有其模糊性,甚而有其‘时代性’。君不见,当代书坛最耀眼的两位书法明星,在‘中国书协’体系内身居高阶的徐右冰、曾锦溪,两者全从抄袭剽窃‘起家’、‘发家’,两者称得上‘越抄袭越成功’的书坛‘偶像’,而且他们的抄袭丑闻在被媒体反复曝光后,依然故我的无敌‘派头’,可能更‘润物细无声’般地影响、激励着宋、张两位山大书法硕士研究生。”对两位青年学生,即使存在过错,何须这些刻毒的词语攻击?批评顾亚龙,“连坐”批评了“两位山大书法硕士研究生”,又“连坐”批评了徐右冰、曾锦溪,一环套一环,环环相扣,长安居的文字水平不高,但这类“手法”玩得臻入化境。既然长安居在这段话如此强调“司法意义”,“书法批评第一案”判决结果已经发布,长安居成为违法第一人,宋家瑞、张涵两位研究生,徐右冰、曾锦溪们,是否也可以向长安居讲一讲“司法意义”呢!长安居在为自己名誉侵权诡辩时,竟然搬出“关公战秦琼”的盘外招,说中国古代什么人骂过什么人,民国时代哪个名家骂过哪个名家,云云,都无官司可打。须知:现代文明社会和古代、民国时代可以进行法律上的“并论”吗,古代或民国时代文人互骂,最多也就一两句,打个比喻什么的,会像长安居这样通篇进行人身攻击吗?古代或民国时代,有微信网络迅捷的传播媒体吗?长安居引此作为脱身理由,只能是除了诡辩,还是诡辩。行文至此,本文核心意旨已出,就是为当代书坛畸形的“错别字批评”热潮,注入一针清醒剂,应让我们共同警惕的是,少数不法分子打着“找错字”的旗号或借口,正在从事着一种见不得阳光的“事业”。为了当代书法的壮健发展,到了必须有人站出来的时刻!(金肽频,著名艺术评论家、作家、当代诗人,北京师范大学兼职研究员,安庆师范大学兼职教授。)(来源:中外艺术评论)