《沂蒙红嫂》 岳海波/李兆虬(山东省重大历史题材)横屏观看

《沂蒙红嫂》局部之一

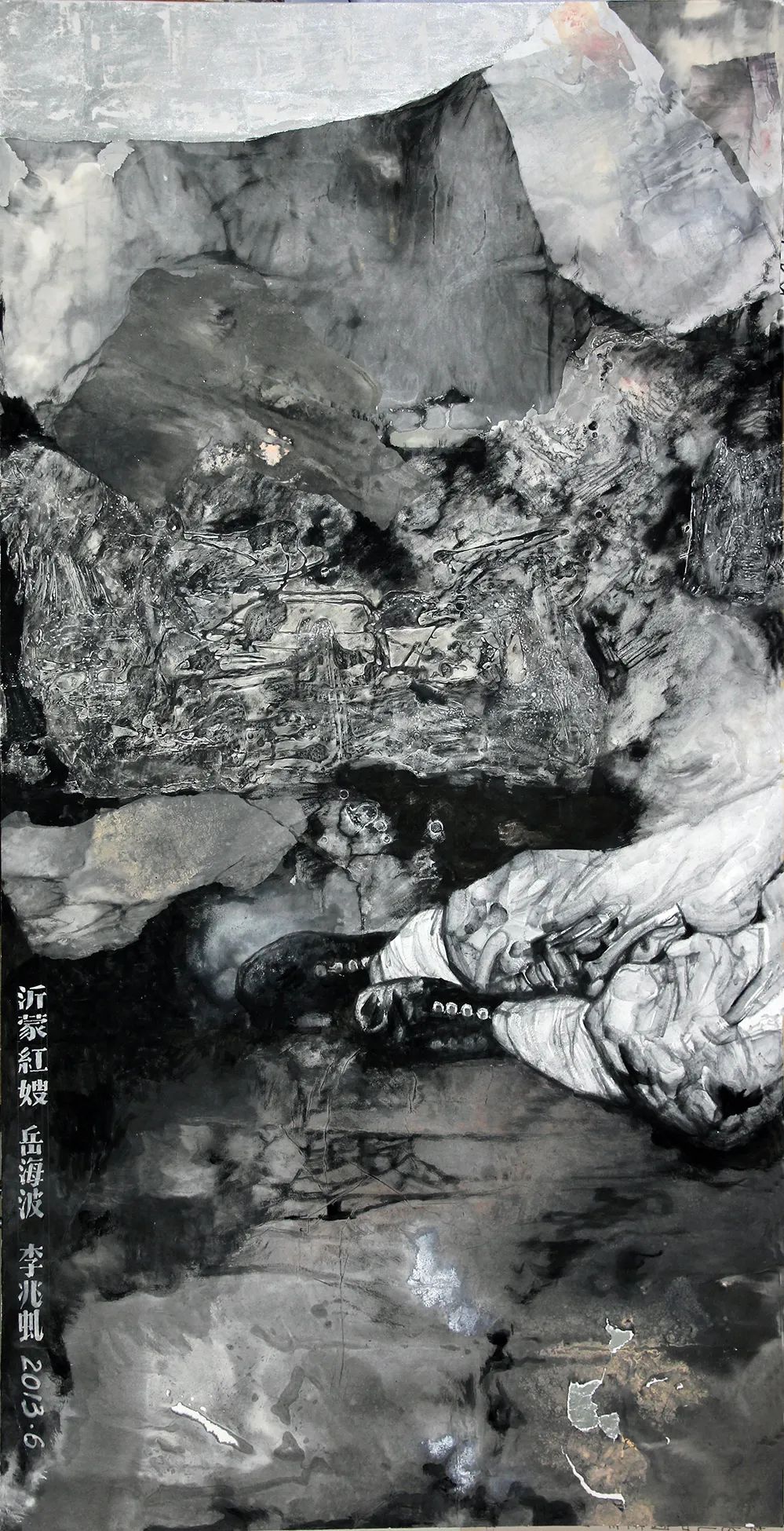

《沂蒙红嫂》局部之二

草图

《沂蒙红嫂》草图

说来话长

——从《红嫂》说开去

说来,我在画坛也算是“行走多年”,称得上是“老江湖”,也是年过半百日过晌了。一辈子画的画有个成千上万张了吧(如果包括连环画的话)。但是——关键是但是——当听说我和兆虬画的《红嫂》草图入选山东重大历史题材工程时,依然按捺不住心中的窃喜(当然表面还是很平静的)。

红嫂们冒着生命危险搬运物资

说来,我对革命的红色历史题材,在情感上有一种绵绵不断的联系——父母、岳父母都是抗日战争初期或中期的老战士,且我的母亲、岳母都是当年的妇救会会长。妇救会的全称是什么,我至今还不清楚。“妇女抗日救国会”?可能是吧。但是她们宣传抗日救亡,建立抗日根据地,发动群众,组织群众,掩护群众转移,动员参军、支前,办文化补习班(沂蒙叫识字班)等,我还是从她们那里了解到的。岳母就是沂蒙山老区的妇救会长,一生保持了沂蒙山妇女的质朴、勤俭、善良、乐于助人的品质。她本身就是一个典型。我母亲做妇救会长时被人告密,她为了救一个身患重病的领导同志,未能走脱,被捕入狱,虽受严刑,但她以小学教师身份为掩护,严守了党的机密,最后让地下党组织花钱保了出来(哪年花钱也能办事)。但她的领导——苗志刚同志——却被枪毙,其实也是花了钱的,黑啊。苗志刚,我永远记住了这个名字,母亲常常把她挂在嘴边。当然,母亲的同志为了抗日救亡牺牲的很多很多。母亲出狱后受到组织的信任和表彰,她的英勇事迹被记录在《胶东巾帼》一书中。母亲的一生,为党为民工作从不计较个人得失,她常挂在嘴边的就是“想想那些和自己一起工作、却为新中国牺牲的战友,我已经很知足,怎么能再向党伸手呢”。写到这里我心里有些难受,想想自己,惭愧呀!真的,真是时代不同了,一代有着坚定信仰、不惜为信仰献出生命的人,已经远离我们而去了。苗志刚——这个为我们的今天献出年轻生命的女人,今天还有谁会记得她呢?她走了,和她有着同样信仰的一代人,也走了。她们的信仰也走了吗?我感到悲哀,我替她们感到悲哀。如果她们的离去换来的却是某些人花天酒地的腐败,她的牺牲,她为之付出的年轻如花的生命还有什么意义?哎呀!悲哀呀……(不好意思,跑题了)总之,自己成长在这样的家庭,生活在这个环境中,会对那个革命的红色年代有着更深的感情。有幸能对那个时代中典型的妇女形象做一艺术创作,自然是求之不得的。

红嫂张淑贞带领女儿、外孙女缅怀亲人王换于

说来,我作为一个上世纪50年代出生的人,从一接触美术,对自己影响最大的就是现实主义的创作思想。那时,整个美术界都笼罩在前苏联现实主义创作的氛围之中。文艺为工农兵服务、文艺为大众服务的方针在我们心中根深蒂固,我们大都是这么走过来的。今天,面对今天,怎么说呢?“老革命遇到新问题”,面对着汹涌而来的西方现代意识,面对着观念艺术、新水墨、现代水墨、当代水墨,何去何从,无从下笔。我曾把自己的苦恼按“三句半”的形式记录下来,现抄录一段表达一下郁闷之情:“终日闷在画前,看着白纸抽烟,如何表达出来?难产!”本来是为工农兵服务的,现在要表现出内心的矛盾、纠结、苦闷、压抑、无病呻吟……肚里没有,真是难产。如果把50后和70后的画家做一比较的话,我们是通过创作表现外部世界来体现自己内心的个性,而70后是通过表现自己内心的个性形成整体的共性。在面对今天的时代,作为一个有思考的50后画家,往往是知道怎么画,却不知道画什么;相对而言,70后的画家往往是知道画什么,却不知怎么画。这也是时代的悲哀。

红嫂张淑贞和小学生一起绣党旗

终于,天赐良缘,有人告诉我们“画什么”——《红嫂》,自然我们就知道“怎么画”了。不信你看国家重大历史题材的创作,作者以50后、60后为主,70后凤毛麟角,80后几乎没有。昨天,我和兆虬刚签了“中华文明重大历史题材创作”《齐桓公称霸》的协议。人家给了我们题目,根据我们多年积累的经验,还是有信心完成的。说实在的,一个本来就智商不高的人,又长年累月专注于画画,智力在大多数情况下都在常人之下,真不会干别的了。突然有机会让自己的作品永久地陈列在神圣的省美术馆、国家博物馆,这些我们心驰神往的艺术殿堂,对于我们这些“傻子”来说,真是至高无上的荣誉。“年过半百日过晌”,画了一辈子画,成绩不多,但经验不少,逮住一个机会,把多年的积累释放一下,不失为人生一大快事。

尤其和兆虬老师的合作,那真叫人生一大快事。我和兆虬人生观、世界观、生活价值观、艺术观可谓“沆瀣一气”。我和他合作多年,学到很多东西,他对艺术的执著令我敬佩。他一天到晚就两件事:一是画画,二是准备画画。从这一点来说,我对他是又爱又恨,甚至恨大于爱——谁能没点自尊呀。刚为他写了一首打油诗,今天天不错拿出来晒晒:“三天不进修/赶不上李兆虬/兆虬一根筋/画上把命拼/挂了一摞大金牌/压弯了你是活该/无奈不与你细究/却道天凉好个……毬”。本来想着不和他一般见识,“却道天凉好个秋”,但没能按捺住嫉妒的心情——“好个毬”。玩笑了,兆虬是我特别敬重的一位画家。能和他一起画《红嫂》,真是快事。

说来,我去沂蒙山是从1978年开始。我常去的地方就两个,一是沂蒙山,一是陕北高原。都是老革命根据地。每年的秋季,上外出写生课,我都去这两个地方。老婆不明白,常问我干嘛非去那穷山沟,换个地方多好,比如去南方看看。是啊,干嘛非去那穷山沟呢?我的答案起码有主要的两点:一是去那贫穷、至少还不是很富裕的老区呆呆,那里远离浮华喧嚣的都市,过一段最简单、最原始的生活。在群山环抱中看日出日落,赏云卷云舒,起码使自己的心,在那一刻变得干净了许多。二是去接触一下当地的农民,那是一些祖祖辈辈生活在山里、非常质朴而单纯和善良的人。常和他们在一起,我明白了为什么革命的火种会在这样的地方燃烧起来,形成燎原之势。这里的人太好了。恶劣的自然环境,需要人们的相互帮衬,比如在陕北,你想把一车柴草、粮食或瓜果拉回自己的窑洞,遇到上坡,非有人帮你不可。有件事让我终生难忘。有一次我和学生去陕北,见一老农,形象特好,“米脂的婆姨,绥德的汉”嘛,那是出貂蝉和吕布的地方,我们就想为老人画个写生。老人不太情愿,架不住学生们的劝说,老人就答应了,但在画的过程中他情绪不高。待到画完分手时,老人说“我今天上午女娃死了”,就是说他女儿今天刚去世。我们听了既后悔又感动。就是老区人的事事为别人着想,宁可亏自己不能亏别人的品质,使他们在革命战争时期能舍下自己,做出参军、支前甚至牺牲自己等等事情。所以我愿意和这些人在一起抽个烟,晒晒太阳,去握握他们长满老茧又骨节粗大的老手。从那些地方回来,你会变得很知足,你的心会沉淀一个时期,这是自己常去老区的理由吧。

因为常去沂蒙山,对当地情况还是熟悉的。前年在大众日报的组织下, 还专门沿沂蒙红色根据地走访了一圈,看了不少沂蒙老区早年革命斗争的展览,收集了大量的图片。“红嫂”是山东沂蒙山区在革命战争期间涌现出来的典型妇女形象。我们在创作过程中几易其稿。开始我们采用打破时空的手法,融合抬担架、救伤员、做军鞋、送军粮、识字班等场面于一体。觉得一稿不够典型,二稿就选择了三个典型情节:给伤员喂奶、抬担架、洗军衣。最后我们觉得还是不够典型,就选择“红嫂”给伤员喂奶这一典型人物的典型情节。我们在人物安排上,采用三角形的稳定构图,以体现沂蒙妇女朴厚、稳重、实在的性格。在“红嫂”形象的刻画上,也尽可能地塑造出朴实、善良的性格。在背景上采用了肌理手法,表现出沂蒙山体的抽象元素。

说来话长,但一说画,就没话说了。好在画是让人看的,不是让人说的。(岳海波)(来源:山东画院)

画家简介

岳海波,山东艺术学院教授,研究生导师。中国美术家协会会员,中国美术家协会综合材料绘画委员会委员。山东美协综合材料绘画艺委会主任。中国美协十二、十三届全国美展评委,中国美协纪念辛亥革命百年全国美展评委,中国美协综合材料绘画特展评委,中国美协首届、二届综合材料绘画双年展评委。

李兆虬,1957年生,山东高密人。中国美术家协会会员、山东省中国画学会副会长、山东省综合材料绘画艺委会副会长、山东师范大学艺术硕士校外导师。