自90年代初至后期注重观念表达的人物画创作实践,袁武始终没有放弃对耕耘土地的农民形象的描写。农民及其生活环境向来是写实主义的主要表现方向之一,对袁武来说,除了学院体系美术教育的影响,这更源于故乡带给他的慰藉和思考。“大山水”“大创作”等系列中,文人山水与耕作实景图像并置一方面是在探究和释放中国画发展的更多可能性;一方面则暗含着另一重诧异,即实际的身份转换和行走的距离问题。莫言曾言:“当我站在故乡土地上的时候,我应该意识到这里通向世界”。袁武从吉林出发,如何继续,如何在诧异中重构语言、重构自我精神世界的价值体系,想必这也是他在自己艺术前进的方向中乐于去解决的问题。(张敏 艺术品鉴杂志编辑部主任)

袁武 《在朱耷山水上耕种》 340×340cm 2011年

启程在故乡

吉林市是我的故乡。21岁之前我一直生活在这座美丽的城市。我的绘画之路是从这里启程:上大学、读研究生,从工厂的工人走向师范学校的美术教员、专业画院的职业画家、艺术学院的教授……

二十世纪70年代的吉林市正是我从少年到青年成长生活的地方。无忧无虑的中学生、没吃没喝的“知识青年”、名不符实的电钳工,无论身份怎样转换,我始终是一个苦闷茫然且孜孜不倦的学画者,是故乡的父母及兄弟姐妹、启蒙老师、发小同学与我共同度过了那些难忘的岁月。“牛马行”“河南街”“江沿”“北山”这些那个年代吉林市的“名街”“名胜”是我往返学画的“职场”。

我真正开始学画的时间是1970年左右。当时的邻居,有一位在吉林市印剧厂工作的哥哥叫詹生。他知道我喜欢画画,就从厂里带回每年要印刷、出版的《年画缩样》,薄薄的一册年画小样。我生于工人家庭,除学生课本外,家里没有任何图书,所以这样的“年画缩样”就成了我非常喜爱的美术资料。我常常会选其中的画页临摹。当时还不知道有西洋画、中国画之分。不管是什么画,我都是在图画纸上用炭笔勾形,用水彩上色,当时觉得最难的是从书上把小画放大,总是要折腾许久才能完成起稿。每完成一幅画都觉得取得了巨大成功,甚至认为自己的造型能力很是了得。有两年间的时光我幸福地沉浸在这样的学画中。母亲更是以我为傲,每次都会把我临摹的画用图钉钉到家里的墙壁上当年画。

袁武 《扒苞米(局部)》 纸本水墨

原作尺寸:160×360cm 2007年

这样的状态一直持续到1972年的某一天。

那天,我在书店看到了一幅名为《春风杨柳万千条》的印刷品,画名后面特别用扩号注明了“中国画”的字样。当时一起去的同学问我什么是中国画,我信口答曰:“这是国家画的。”因为我也不知道什么是中国画。随后,我又在书店买到一幅印刷品是方增先等三个人画的《毛竹丰收》(中国画)。从此,我认识了这种有墨线条和墨色块的画就是中国画,但我仍然不知道这样的画为什么要叫中国画,中国画又有什么技法。

我家附近住着一户有很大玻璃窗的人家,在当时住房都很简陋的年代,这无疑是特别的。更吸引我的是透过大窗户看到室内的炕上趴卧着一个画画的男孩和墙壁上挂着的画,那年月普通的家庭都贴的是年画,这家墙壁上挂的画却是一张中国画。不久,母亲带着我结识了这家人。原来在炕上画画的是从小患麻痹症的青年叫程㨗。家里的主人是民国时开“中华书局”的程子长先生。从此,我就成了这里的常客,不仅看程㨗画画,还能看到许多线装的影印画册和老版《美术》杂志,还将线装本的《芥子园画传》借回家临摹,那是一套用锦缎贴面的木版印刷的书,分山水、花鸟、人物、清供四册。我最喜欢其中的山水册,很长时间都在反复临摹。更有幸的是,在程老先生有兴致时,还会从里屋抱出几轴旧画让我看。记得曾经见过一幅深红色绫子装裱的雪景山水,画签题为“巨然雪图”。还记得看过一幅王庆淮以清“四王”笔法画的浅绛山水画。当时他的一幅《林海朝晖》作品家喻户晓,所以我知道他。这幅传统画作给我留下了非常深的印象。以至于现今我每看到王庆淮先生的山水画都会很失望,觉得不如当年那幅精彩。在程家我第一次看到中国画真迹,使我对这个画种更加着迷。

袁武《牛年》纸本水墨 240x200cm 2021年

故乡吉林市有着深厚的文化底蕴和书画情缘。少年时我生活居住在青岛街一带(俗称牛马行),在这短短的不到三百米的街坊中,我还结识了另一位启蒙老师——山水画家吴士淳先生,以及花鸟画家吴世昌先生、工笔画家贾荣章先生、毛振国先生,还有一起学国画的伙伴吴玉珩、张久海诸兄。通过吴士淳先生的指导,我开始了真正的中国画的临摹。吴先生是画写意山水的,但我却看不懂写意画而对工笔画很着迷。在吴先生那里借到了于非闇、陈之佛、刘奎龄的印刷品进行临画,这时候的我既有耐心也充满热情。吴先生使我更多的知道了中国画的技法,知道了宣纸、墨和 “水墨丹青”的含义,当时临摹最多是于非闇的牡丹和刘奎龄的动物。

1975年夏我高中毕业了,下乡到桦甸县八道河子公社当“知青”,再没有整块的时间临摹那些费时间的工笔画,开始临摹写意画。我曾反复临摹当时走红的国画人物作品,如李琦的《主席走遍全国》、扬之光的《激扬文字》、《雏鹰展翅》。其实我所画的写意画是伪“中国画”,因为我没有宣纸,所用的纸仍然是图画纸,颜色也是水彩色。每画一笔墨线和墨块之前先在纸上刷一遍清水,使图画纸出现生宣纸的效果,这方法很见效。以至于我现在画画仍然喜欢在宣纸上刷清水然后画出又黑又浓的大墨块,这既是我的原创也是我作品的符号(当然这是后来的事)。直到有一年我的中学同学张宇平为我买了第一盒国画颜料,怕糟踏了这盒昂贵东西,我才真正开始用宣纸试着画名符其实的中国画。

袁武《朵草》纸本水墨 120×240cm 2006年

两年半的“知青”日子,我并没有参加多少的劳动。虽然集体户居住简陋,条件恶劣,但多数时间还是在临摹和翻阅画册,那时我所谓的画册就是当年的《连环画报》、《河北画刊》和《美术资料》等杂志。能够在那段艰苦的生活里继续学画,要感谢从城里和我们一同来到农村的带队干部陶书记(我至今不知道他老人家的大名)他是当年日化公司的领导,也是我们集体户一位女生的父亲。我不知道他那么大的领导,为什么要下到农村来当带队干部。不管怎样我却实实在在的受益了。他很喜欢我画的画,他认为我是“人才”,鼓励我坚持画画不要丢了这门手艺。在那个天远地远的山乡有这样的大人物看好我,我就有了少参加劳动的底气,明正言顺地用功学画了。

1978年初,我带着一大捆临摹的中国画,踌躇满志的去县城报名参加高考,没想到所有来报名的考生带的都是素描和色彩写生,他们从画夹里抽出一幅幅写生稿给老师看,是那么专业而正规;而我打开的却是一大捆临摹的国画:刘奎龄的狮子、老虎,于非闇的牡丹花、芍药花……显得那么滑稽而不合时宜。所有在场的人都觉得我有些莫名其妙,用沉默讥笑我是业余的土老冒。老师得知我从来没画过写生,也没画过素描,平静地告诉我你不能报名,既使报上名也考不上,因为你不会画画……这是我学画以来第一次被说成不会画画,我不知道这是为什么,但感到了这么多年的用功可能是徒劳了。

从县城回来,我的生活失去了方向。多少天也不愿再碰那些曾视为珍宝的“美术资料”,更不敢再看那些给我带来荣誉的“摹品”。在我情绪低落一片茫然的时候,我们这届知青的第一批招工回城开始了,因为我出工天数不够劳动表现也不积极,招工回城自然没有我的份。又是陶书记很认真地推荐我并为我争取到名额,他认为我继续留在农村会被耽误。

就这样,1978年底我结束“知青”生活回城了。

在我心里,永远铭记并感激陶书记对我的帮助。等我后来真的成了专业画家,他却不在人世了。这对我是个很大的遗憾。我多想以一个画家的身份去看望他老人家,告诉他,我已经能画出许多好作品了,但他却永远不在了……

袁武《故里别赋系列一一大寒》纸本水墨 400×400cm 2022年

袁武《故里别赋系列一一大寒》局部

从“知青”转换成工人,我进入了吉林市最大的国营企业“三大化”之一的称为102的化肥厂。进厂之初本应该和众多学徒工一起作为“化工”去外地培训一年,然后回厂上岗做一名化工厂的普通工人。高考报名失败的我,非常不甘心接受学画的路“走错了”的结局,还想在当工人的日子里重新学画,画所谓的写生和素描。怀着这样的心态,我拜了化肥厂工人文化宫的美工陈侃大先生为师。从此我们成了亦师亦友的忘年交。陈师傅以他宽厚的心胸和灼热的心肠全身心地帮助我,使我走出了那段人生最混乱、最痛苦、最无助的艰难日子。他和陶书记一样坚信我能画好画。在工作上他想办法给我创造学画条件,一次次将我借出来画宣传栏、装饰画,用这样的办法逃避去外地培训。在学画方面,他给了我大量画纸,颜料,笔、墨等材料和工具,我至今用的一块砚台还是当年师傅送我的。那段时光的我,家庭生活负担沉重,工作“不务正业”,精神苦闷压力巨大。是陈师傅的袒护和支持使我坚持画下去,终于熬到人生的转机。师傅对我的帮助是巨大的。在后来我读大学的四年里,师傅仍然供给我学画的用品。大三时去黄山写生,拍了许多卷黑白照片,也都是师傅找人冲洗的。后来我定居北京,几次邀师傅来北京住几天,师傅也表示一定来看我,但是我们却都没有等到在北京相聚的这一天。

师傅的去世令我很痛心!

他是一位画家,如果他能看到我后来创作的许多作品和所取得的成绩,他将会有怎样的欣慰?我多想与他站在我的作品前一起开心的欢笑,侃大师傅那纯朴、大气的神情一直都深深留在我的记忆中。

袁武《故里别赋系列一一大寒》创作照

袁武《故里别赋系列一一大寒》创作照

谈起师傅,也会同时想起在化肥厂帮助过我的另外两位领导,老干部高岳先生和我的车间主任马继荣先生。高岳先生在我进厂之前已经离休,但后来厂里成立了一个精神文明办公室,他又被请回来当主任。我被借在工会画画是临时的,时常被威胁要送到车间去。高老先生看到我不妙的处境,就很强硬的将我借到他的身边,任务是画全厂的鸟瞰图。一年左右的时间我在他的办公室共画了三幅巨大的鸟瞰图。所谓的鸟瞰图就是全厂的车间厂房、水塔烟筒、办公区和道路的分布图,我不知道这三幅图要挂到哪又有什么用。但躲起来制图,对我是非常重要的借口,我可以在上班时间看书或者到外面去写生。当时我非常怕被分到车间去,到车间就意味着要去外地培训。学画、考学的计划就会落空了。高老先生他喜欢看画,觉得我应该好好画画,努力找机会上大学。我不知他是什么级别离休的,厂里人都很敬重他。我一直很清晰地记着他清瘦的面容还有威严的目光,但老人家对我很慈爱。他是我遇到的第一位有长者风范的领导……在我画完鸟瞰图的某一天,工会主席把我叫去,然后不做任何解释把我带到厂人事科,干净利落的办了手续就把我分派到尿素车间当电钳工了!后来听说高老先生对此极为不满,骂工会主席没文化,居然不经过他的许可就把人遣送到车间了。从我离开那个精神文明办公室,再也没回去过,再也没见到高岳老先生。我也不知道为什么后来一直没去看看他。时隔近四十年了,每每想起这位老人,我都很伤感,为那戛然而止地分别而阵阵疼痛!

突然被分派到车间令我惶惶不安。如果不是遇到尿素车间主任马继荣先生真不知怎么应付这个局面。当我第一天来到这个车间就感到了自己处境的尴尬。这是个还没开工的新建车间,所有的青工都去外地培训了,办公室里只有几位领导和工务员,没有像我这样的学徒工。我这个所谓的电钳工每日晃悠在领导的办公室里,既不能画画也不能不来上班。时时处在不上不下的囧境中。马主任很大度地接纳了我,他问我将来的打算,我告之想画画考大学。不知马主任当时是否相信我能考上大学,但他答应给我一段准备的时间,他允许我择时继续去文化宫画画。临近考试前夕的时间极其关键,特别是在报考学校需要单位开介绍信受阻时,马主任代我去和厂长沟通,我才得以参加高考。在做事干净利落、雷厉风行的马主任的帮助下,我最终离开了工厂,实现了我人生一次重大的转折。

多少年来,我一直忘不掉工厂岁月的最后时光,那个幽暗的临时办公室,那些陌生的人群,以及和蔼亲切的马继荣主任⋯⋯

袁武《故里别赋系列一一毒日头》纸本水墨 400×400cm 2021年

袁武《故里别赋系列一一毒日头》创作照

在工厂期间,我还参加了龙潭区文化馆的素描学习班,每天下班后就去画画,当然在那个班上我的素描基础比较差,毕竟练习的时间太短。是文化馆的于长林、张玉茹等老师的辅导,使我接受了较系统的素描训练,这对后来考上大学起了很重要作用。在学习班只能画石膏像,没有人当模特画写生,我就在家里请母亲做模特。自己画得不好,我就找来几个素描好的人一起画。母亲做模特很认真,她看不懂素描也不喜欢素描。她认为我临摹的那些工笔画好看。但是母亲听我说考大学必须要会画素描,就很替我着急,虽然坐在那里让我们画很累,可她从来不打盹总是静静坐上两个多小时。我的素描头像画的最多的就是母亲。

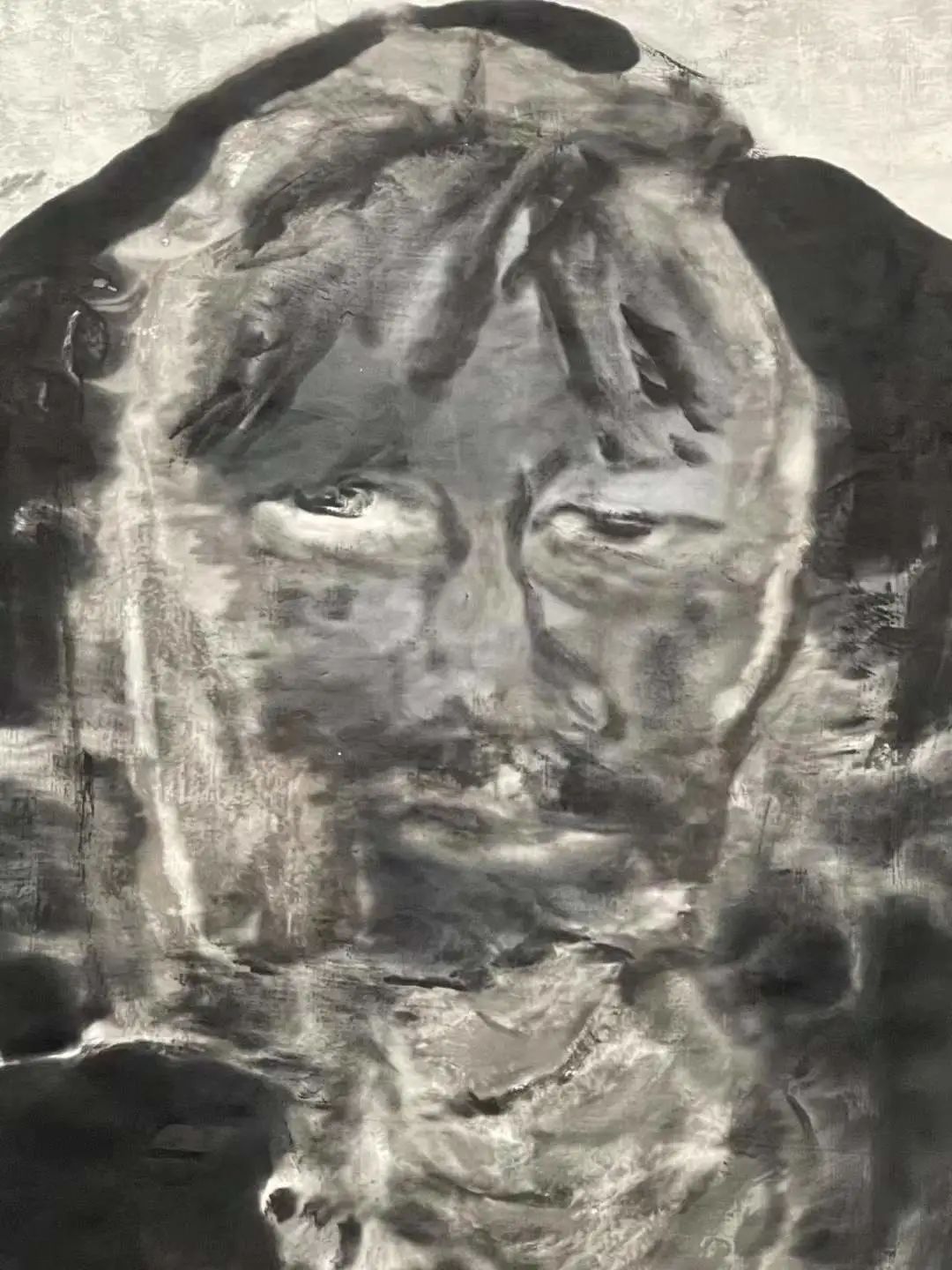

袁武 《母亲看我画小平(局部)》 纸本水墨

原作尺寸:200×260cm 2004年

在准备考学期间我还受过潘广荣、单用义、贾滌非诸位的辅导,这都是因缘际会。故乡学画的十年,是这么多朋友共同的将我推上了走向远方的第一个平台。

从1980年我考上东北师大算起,离开故乡已近40年。岁月倏忽,一个学画的追梦少年幻化般的成了一位创作了许多作品的知名画家。这一切,都启程于故乡,这块给我温暖的土地和这里的人们。无论我走多远都是故乡的路将我送向远方。我也希望让故乡见证,当年努力扶持的艺术青年,没有辜负她的期望。所以今天我的这些作品回归故里,是感恩,更是情理之中。此次捐献给家乡的是这些年我各个阶段的画作,有学画初始的幼稚作品,有大学时代、研究生时期的课堂训练,有成为职业画家的各时期的代表作。每一幅作品都有我努力的痕迹。正是这些作品使我能坦然面对故土,正是这些作品可以作为对当年帮助过我的人们的回报。

故乡,是我踏上征程的坐标,是我永远积蓄力量的源头。故乡的一切都令我难忘。(袁武)

画家简介

袁武,1959年9月生于吉林省吉林市,1984年毕业于东北师范大学艺术系,获学士学位,1995年毕业于中央美术学院国画系,获硕士学位。曾任解放军艺术学院美术系副主任、教授;曾任北京画院执行院长,2017年3月辞去北京画院执行院长之职。现为中国美术家协会理事、中国画艺术委员会副主任;北京画院专业画家,国家画院研究员,享受国务院政府特殊津贴。