为天下立道

古今中外人类历史上出现过无数可以称为制度企业家的人,他们中的一小部分名垂千古,但绝大多数即使在他们生活的时代也鲜为人知。人们公认,从公元前6世纪中叶开始的500年左右的时间,是人类文明的“轴心时代”,这期间出现了世界史上一些最伟大的思想家,他们奠定了人类文明的基石,他们的思想成为后世思想的核心和支柱,至今仍然在影响着我们的行为方式和生活方式,因此可以称为最伟大的制度企业家。这些杰出人物包括:

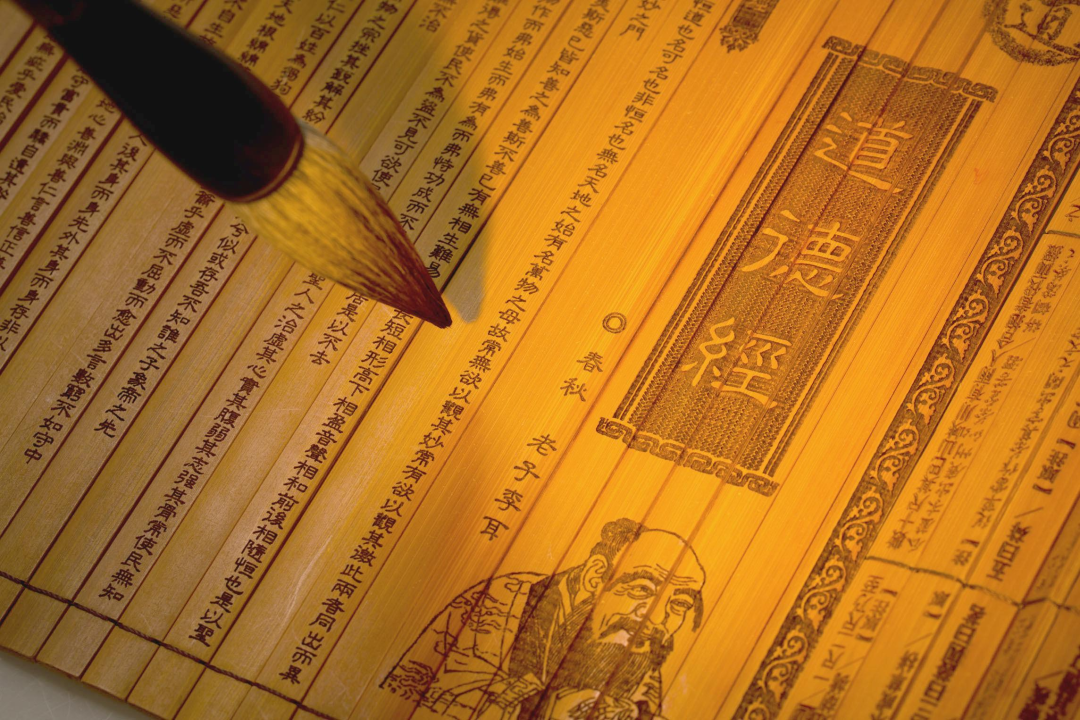

中国:创立和发展了儒学的孔子(公元前551-前479年)、孟子(公元前372-前289年)、荀子(公元前313-前238年),道家的老子(生卒年月不详,大致与孔子同时代)、庄子(公元前368-前286年),墨家的墨子(公元前468-前376年);

印度:创立耆那教的大雄(约公元前559年),创立佛教的释迦牟尼(约公元前560年);

西南亚:创立犹太教的犹太圣贤(约公元前700-前500年),创立琐罗亚斯德教的琐罗亚斯德(约公元前600年),创立基督教的耶稣(约公元30年);

古希腊:巴门尼德(公元前515年~前5世纪中叶以后)、苏格拉底(公元前469—前399年)、柏拉图(公元前427年-前347年)、亚里士多德(公元前384—前322年)等。

为什么有这样一个轴心时代?为什么有如此多的圣贤集中出现在这个时代?也许,最简单的答案是,这是一个需要杰出制度企业家的时代,是一个需要为人类文明制定新的游戏规则的时代。

公元前第一千年的前500年期间,无论西方(主要是西南亚)还是东方,人类正从低端社会(low-end society)转向高端社会(high-end society)。在低端社会,政教合一,人神一体,统治者就是超自然的神的代表,是“天之子”,他们号称与神有“热线联系”,用自己的道德秩序管理百姓,“巫术”是他们管理社会的基本方式,他们靠地方贵族(通常是他们的族人)提供军队作战,与后者分享战利品,而不是支付军费,因此,他们并不需要大的税收。在高端社会,统治者已由“天之子”变成“首席执行官”,他们不再假装与神有热线联系,妖术退出舞台,他们需要收入养活军队,需要职业化的官僚队伍,因此需要大量的税收才能维持运行。

伴随从低端社会到高端社会的转变,无论东方还是西方,都是连绵不断的征服战争,统治者互相厮杀,社会秩序大乱,到处“礼崩乐坏”、“天下无道”,如果不能建立新的社会秩序,人类的苦难将日益深重。这时候,从爱琴海沿岸到黄河流域,一批杰出的思想家呼之欲出,这些人无论从社会地位看还是从地理位置看,基本上都来自边缘(个别除外),但他们认为人类应该自己掌握自己的命运,不需要神式的国王(godlike king)超度这个被玷污的世界,拯救人类只能靠我们自己,而不是腐败又残暴的统治者。他们想搞清楚这世界究竟是如何运行的,希望能为社会制定新的游戏规则,把人类从苦难中解救出来。

中国春秋战国期间诸子百家的创始人都是从传统社会中游离出来、取得自由身份的下等贵族——“士”。这些士人在政教合一(“官师治教合”)的时代,由于受职位所限,只能考虑具体的问题(“器”),没有超于职位以外论“道”的意识。但在政教分离(“官师治教分”)之后,他们开始有了寻找超越世界的“道”意识和责任感。诸子百家观点虽不相同,但他们的共同之处是想为天下立“道”,找到人们正确的行为规范,使社会从“天下无道”走向“天下有道”。他们之间的不同只在于不同学派对“道”的理解有异。当然,像商界企业家一样,为了兜售自己的东西,每个人都采取差异化战略(differentiation),强调自己的思想与其他人不同。

其实,不仅在中国,还是印度、西南亚,还是希腊半岛,当时伟大的思想家面临的问题是类似的,都在寻找救世之“道”,都在试图变“天下无道”为“天下有道”。比如说,正是忧心于当时雅典腐败的政治和不存在任何明确的生活准则,苏格拉底才试图用“一问一答”的对话方式发现绝对真理、绝对善或绝对美的观念,为个人行为提供永久的指导。柏拉图的目标是要实行一个既能维持贵族特权,又能为贫苦阶级接受的“和谐社会”,他为此提出了由四个等级组成的“理想国”。亚里士多德作为一个百科全书式的学者,试图寻找自然界和人类生活各个方面的秩序。

道虽不同,但有共同价值规范

轴心时代不同的圣贤给出了不同的“道”,但就指导人类生活的基本准则而言,他们的道有许多共同之处。过去我们习惯于谈论东西方古典思想的差异,这种差异确实存在,但现在看来,这种差异被大大夸大了。事实上,中国诸子百家之间的差异可能并不小于东西方之间的差异。比如说,儒家理想国与道家理想国之间的差异绝不比儒家理想国与柏拉图理想国之间的差异小;古希腊诡辩家与中国道家的共同之处远大于儒家与道家的共同之处;墨子与耶稣之间的差异未必比墨子与孟子之间的差异大。或许,不同学派之间的最大差异是有没有上帝和天国。还有一种流行的观点是,西方古典思想家拥护民主,而中国古典思想家拥护专制。事实上,古希腊对轴心时代思想真正的贡献不是来自对民主的赞扬,而是来自对民主制度的批评,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德三位贤圣都是民主制度的坚决反对者。

那么,轴心时代杰出的制度企业家给出的人类行为应遵守的共同价值规范有哪些呢?我总结为以下五点:(1)以人为本;(2)推己及人;(3)互助相爱;(4)诚实守信;(5)奖善惩恶。

以人为本

轴心时代的绝大部分思想家都认为,人是所有生物中最高贵的,人类是万物之主,只有人是理性动物,社会秩序的目的就是人的幸福。亚里士多德为所有生灵设立了等级,人在拥有“机械性生长”以及感觉能力的同时,还有理性,因此人类的灵魂比动物和植物都优越。孔子的学术完全以人为中心,“仁者,人也”(《中庸》), “人,天地之性(生)最贵者也” (《说文》)。荀子指出:“人有气,有生,有知,亦有义,故最为天下贵也。”墨家更是以人为本,主张兼爱,人人天生平等。耶稣认为,上帝按照自己的愿望创造了人,对人情有独钟,赋予人理性;上帝的爱包容全人类,而非个别的小团体。佛教讲爱适用于一切生灵,但出于轮回转世的目的,也把人列为最高级的生物。

既然人是万物之主,一切典章制度和行为规范就都必须以增进人类的幸福为出发点,而不能以维护一部分人的利益为出发点,更不能为了一部分人而牺牲另一部分人的利益。这应该是“道”的标准,也是判断善恶的标准。儒家讲“正德、利用、厚生”,就是以人民的幸福为目标行德治。法家最大的问题是把“富国强兵”作为目标,所以他们设计的游戏规则经常是反人性的。

但人可以是一个集体概念,也可以是个体概念。美国学者斯达克认为,在所有轴心时代的思想中,或许只有基督教强调了个体主义和自由,而其他思想家多强调集体主义(Stark,2005)。希腊哲学家那里没有我们今天讲的“个体”的概念,柏拉图撰写《理想国》的时候,把重心放在城邦,而不是公民个人,他认为城邦作为整体的幸福远比个人的幸福重要。但基督教从一开始就教导人们,罪过是个人的事情,而不是集体固有的性质;人类有能力和责任决定自己的行为,每个人都有自由意志,有机会选择,因此都必须对自己的行为负责;善恶是我们自己的选择,上帝只是一位奖“善”惩“恶”的法官。当然,斯达克的说法只是一家之言,以牟宗三先生的说法,以“理性之内容表现”而言,儒家也是主张个体主义的,尊重个体生命是“仁”的基本精神,所谓“民之所好好之,民之所恶恶之”,只是儒家的个体主义没有“理性之外延表现”(即没有自由、平等、人权、权利这些形式概念)。或许我们可以补充说,道家也是强调个体主义和自由的,所谓“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”(《道德经》第五十七章)。

推己及人

社会是由人组成的,每个人都有自己的偏好和利益,这是人与人之间发生冲突的根源。那么,在人与人交往中应该遵守什么样的基本规则呢?孔子认为,人际关系的最高原理是“仁”,仁的含义就是人们相互把对方当成与自己相同的人对待。由此衍生出两个原则:忠和恕。“己所不欲,勿施于人”是“恕”,“己欲立而立人,己欲达而达人”是“忠”。

孔子提出的“己所不欲,勿施于人”的“恕道”,现在被称为“黄金法则”(golden rule或 golden law)。孔子提出这个处理人与人之间关系的基本法则确实非常伟大,但这一法则在轴心时代许多其他伟大的思想家中也是一个基本法则,有些可能更早,可以说是轴心时代伟大思想家的共识,几乎没有哪一种文化或宗教不包含这样的规则。比如希腊哲学家皮特库斯(Pittacus,公元前640–前568 年)就曾说过: “Do not to your neighbor what you would take ill from him.”(不要对你的邻居做你不喜欢他对你做的事情);几乎生活在同时代的希腊哲学家泰利斯(Thales,前624 – 前 546)说过:“Avoid doing what you would blame others for doing.”(不要做你抱怨别人做的事情);佛法里类似的话也很多,如要像对待自己一样对待他人(treat others as you treat yourself);如果你不想被别人伤害,你也不要伤害别人(Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful);耶稣也说过许多类似的话,如“Do unto others as you would have them do unto you”(你不喜欢别人对你做的事情,你也不要对别人做);如此等等,举不胜举。这些格言都可以翻译成“己所不欲,勿施于人”。事实上,基督教认为这一“黄金法则”来自耶稣。如果我们不是拘泥于文字,《墨子》和《道德经》的许多话都有类似的意思。

“黄金法则”意味着人与人之间是平等的,只有平等的人才会站在别人的角度考虑问题,将心比心,推己及人。这种平等是道德上的平等,人格上的平等。基督教主张上帝面前人人平等,人间虽有不平等,但在上帝眼里,所有人都是平等的;墨家认为人人生而平等,机会应该均等;儒教虽然强调等级,但这种等级是建立在天生平等基础上的职业之分和职位安排,因为“人人可以成尧舜”。如果一个人认为自己天生比别人高一等,怎么可能站在别人的角度考虑问题呢?怎么可能会像希望别人对待自己一样对待别人呢?所以法家不大可能提出这样的法则,柏拉图也不可能推出这样的法则。

“黄金法则”的核心是每个人都应该尊重别人的偏好和权利,这种尊重是对等的、相互的,这与现在讲的自由原则和产权规则是一致的。尊重别人的偏好就是尊重别人的自由。既然你不喜欢别人剥夺你的自由,你也就不应该剥夺别人的自由;既然你不喜欢别人随意干预你的生活,你也就不要随意干预别人的生活;既然别人拿走你的财产你会不高兴,你也就不应该随便拿走别人的财产。正因为如此,17世纪的英国哲学家托马斯·霍布斯将“已所不欲,勿施于人”总结为自然法的简易总则,它是如此简易,以致最平庸的人也能理解。

有人认为“己所不欲,勿施于人”还不够,应该再加上“己所欲,也不施于人”才对。这听起来有道理,但实则不然,完全是多此一举。问题的关键是混淆了物(或具体的行为)与权利。如果把所“欲”理解为对“物”的偏好或具体的行为,那么,“己所不欲,勿施于人”就变成“我不喜欢汽车,我就不应该要求他人喜欢汽车”,自然就应该加上“即使我喜欢汽车,也不能要求别人也喜欢汽车”。但如果把“所欲”理解为对自由和权利的偏好,就不存在这个问题。既然我不喜欢别人强加于我我自己不喜欢的东西(“已所不欲”),我当然就不应该强加于别人他自己不喜欢的东西(“勿施于人”),因此在任何情况下,我都应该尊重别人的自由和权利,但我仍然可以给予别人他喜欢的东西。我喜欢汽车,但别人不喜欢,我强迫他喜欢,这本身就违反了“己所不欲,勿施于人”的规则。但即使我不喜欢汽车,但别人喜欢汽车,我送他一辆汽车有什么不对呢?(但如果他不喜欢我送而喜欢自己买,我就不应该送。)

互助相爱

推己及人作为处理人与人之间关系的基本准则,不仅要求人与人之间要“互敬”,也意味着人与人之间要“互爱”。每个生活在社会中的人都需要别人的帮助,都渴望得到别人的爱,相互仇恨导致冲突,谁都不可能活得幸福。你想别人怎么对待你,你就应该怎么对待别人。你想得到别人的帮助,你就应该帮助别人。你希望得到别人的爱,你也就应该爱别人。你想自己生活得幸福,你就得让别人也生活得幸福。因此,互助相爱就成为轴心时代许多思想家的共同主张,他们希望用“爱”拯救世界。

儒家思想的核心是“仁”,孔子将“仁”定义为“爱人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”。儒家的爱虽有等差,越亲近,爱得越深,越疏远,爱得越浅,但仍然是普遍的,所谓“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”(孟子)。即使不同等级之间,爱也应该是相互的,而不是单向的,所谓“君君臣臣父父子子”之间的义务是相互的,《礼记·礼运篇》中说:“父慈、子孝,兄良、弟弟,夫义、妇听,长惠、幼顺,君仁、臣忠,十者谓之人义。”墨子主张“兼爱”,所有人一视同仁,“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。”老子告诫我们“既以为人己愈有,既以与己愈多。天之道,利而不害;人之道,为而不争”(《道德经》第八十一章)。

佛陀要我们大慈大悲,因为爱他人会使一个人更接近快乐;不仅爱自己的朋友和普通人,也要爱自己的敌人;不仅爱人类,也爱所有生灵。耶稣的信徒以耶稣之口说出类似先前佛陀和墨子同样的信条:“爱你的仇人,为那逼迫你们的人祈祷”(《马太福音》第5章第25节);“爱是恒久忍耐,又有恩赐;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,不作害羞的事,不求自己的益处,不轻易发怒,不计算人的恶,不喜欢不义,只喜欢真理,凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐”(《歌林多前书》第13章)。庄子虽讲“相濡以沫,不如相忘于江湖”,但仍然肯定“相濡以沫”是可贵的,只是认为自由和自立比依赖别人更重要。

我曾讲过,从古到今,人类追求幸福的方式只有两种逻辑:强盗的逻辑和市场的逻辑。强盗的逻辑是通过让别人不幸福而使自己幸福,市场的逻辑是通过让别人幸福而获得自己的幸福。轴心时代盛行的是强盗逻辑,所谓“国相攻,家相篡,人相贼”,“强执弱,众劫寡,富侮贫,贵傲贱,诈欺愚”(墨子语)。当时的思想家试图用“互助相爱”来驱逐当时盛行的强盗逻辑,变“天下无道”为“天下有道”,恢复社会和谐。“互助相爱”实际上是一种市场的逻辑,因为它不是否认利己,而是主张利己先利人,只有让别人幸福才能达到自己的幸福。比如说,墨子讲得很明白,有人反对“兼爱”,是因为“不识其利”;其实,爱别人对自己是有利的:“爱人者,人必从而爱之;利人者,人必从而利之;恶人者,人必从而恶之;害人者,人必从而害之。”

但由于当时生产力落后,技术进步缓慢,财富的主要形态是有限的土地,除了像司马迁等极少数人外,绝大部分思想家(包括柏拉图和亚里士多德)看不到市场竞争可以带来双赢的结果,不理解“看不见的手”的魅力。(应该说,儒家是承认市场作用的,孔子特别喜爱的弟子子贡就是中国历史上有名的大企业家,司马迁写《货殖列传》以陶朱、子贡开端,《论语》中孔子与子贡的对话完全用当时市场的语言作为“论道”的媒介。孟子承认市场分工,提出“通工易事”说(《孟子·滕文公上》)。)因此,他们不是把增加生产满足需要而是把节制欲望作为人们追求幸福的主要方式,主张“清心寡欲”、“无欲无求”,认为只有利人之“心”才可以有利人之“行”,世界才可以没有罪恶,人类才可以幸福。在这一点上,无论孔子、墨子、老子,还是释迦牟尼、耶稣,意见都是一致的。但两千多年后的今天,我们应该认识到,市场制度是实现“互助相爱”最有效的方式(当然不是唯一方式),只要人们奉行“己所不欲,勿施于人”的原则,利己之“心”完全可以变成利人之“行”,相争可以不相害。

诚实守信

在社会博弈中,一个人选择什么行为,很大程度上依赖于对他人行为的预期,对他人行为的预期既与其“言”有关,也与其“行”有关,言是传递信息、许诺怎么做,行是实际怎么做,所以孔子讲“听其言,观其行”。言行一致是人类互助合作的基础,只有言行一致,人们才有稳定的预期,才有基于长远利益的行为,社会才能和谐。言行不一会搅乱人们的预期,使行为难以协调,必然导致社会冲突。言行一致就是说话算数,诚实守信。

轴心时代的大部分思想家都把诚实守信作为人们应该遵守的基本准则。儒家学说把“仁、义、礼、智、信”作为“立人”五德。《周易·文言传》讲“修辞立其诚”,就是要说真话。孔子讲:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”(《论语·为政》)。孟子讲:“诚者天之道也,思诚者人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”(《孟子·离娄上》)墨子说:“志不强者智不达,言不信者行不果。”(《墨子·修身》)老子曰:“信言不美,美言不信”。庄子说:“不精不诚,不能动人。”(《庄子·渔父》)佛教五戒“不杀生,不偷盗,不邪淫,不妄语,不饮酒”,其中“不妄语”与儒家的“信”相通,就是不欺骗他人,凡不如心想而说,皆是妄语。犹太圣贤告诫人们:“说谎言的嘴,为耶和华所憎恶;行事诚实的,为他所喜悦。”(《圣经旧约·箴言》,第12章22》)摩西十诫的第九诫是“不可作假见证陷害人”(《圣经出埃及记:20章2-17节》)。“人在最小的事上忠心,在大事上也忠心;在最小的事上不义,在大事上也不义。”(《路加福音》16:10)苏格拉底建议人应该过一种诚实的生活,荣誉要比财富和其他表面的东西重要。他认为,人有责任追求人格的完美,举止光明磊落,并为建设一个公正的社会而努力工作。

或许应该指出的是,基督教讲的诚信与我们一般的诚信有所不同,耶稣强调的是对上帝的诚信。只要每个人对上帝是诚信的,人与人之间就是诚信的。也就是说,人与人之间的诚信是通过上帝这个中介保证的,也惟其如此,诚信方可实现。对一个信教的人来说,这样的诚信要求更有力,因为一个人对他人隐瞒事实真相、说谎,不一定被对方察觉,但上帝无所不知,人的一言一行上帝看得清清楚楚,任何欺骗行为都会被上帝识破。所以,真正的基督徒在任何情况下都应该是诚实的(除非说谎是为了对他人的爱,如保护他人的生命)。

诚实守信不仅是做人的规则,也是执政者必须遵守的基本规则。《论语》中,子贡问孔子怎样治理政事,孔子说:“备足粮食,充实军备,政府得到老百姓的信任。”子贡又问:“如果迫不得已要去掉一项,在这三项之中去掉哪一项呢?”孔子说:“去掉军备。”子贡再问:“如果迫不得已还要去掉一项,在这两项之中又去掉哪一项呢?”孔子回答说:“去掉粮食。因为,自古以来谁也免不了一死,没有粮食不过是饿死罢了,但一个国家不能得到老百姓的信任就要垮掉。”

“诚实守信”的行为准则实际就是博弈论讲的重复博弈的声誉机制。不同之处在于,轴心时代的思想家把它作为行为准则,现代博弈论则严格证明,它是个人的长远利益所在。一个人只有言而有信,才能得到他人的信任;只有人们重视信誉,才能走出“囚徒困境”,实现合作共赢的结果。

奖善惩恶

轴心时代的思想家虽然认为只有互助相爱、诚实守信,人类才能从相互仇恨的罪恶中解脱出来,世界才有救,但他们也明白,让人们做到互助相爱和诚实守信是不容易的。他们提出的教义(或理论)是“规范性的”(normative),即人们应该那样做,而不是“实证性的”(positive),即人们实际上一定会那样做。他们不可能不明白,人是有自己的利益的,甚至是自私的,人们常常是从自身利益出发选择做什么或不做什么,正因为如此,天下才变得无道。所谓善恶之争不过是语义上的误解(misunderstanding),人性无所谓善恶。孟子讲“人性善”是说人性可以“向善”,如果环境对的话;是告诫那些作恶的人“你不是人”。如果人本性是善的,怎么可能有那么多恶呢?怎么还需要他来教导呢?荀子讲“人性恶”是说可以“化性起伪”,走向善。(参阅易中天《我山之石》第17章。)如果人本性是恶的,你改造又有什么用呢?本性怎么能改造呢?因此,无论孟子还是荀子,“善”不过是给社会成员定的一个行为标准。正因为人性无所谓善恶,轴心时代的许多思想家才相信人“心”是可以改造的,才提出了他们各自的主张。但改造人心不是仅靠说教就能完成的,所以他们都提出了改变人的心和行的激励机制。

轴心时代的思想家提出的激励机制基本是相同的,就是“奖善惩恶”。儒家讲“赏贤使能”,讲“无德不贵,无能不官,无功不赏”(荀子),区别“君子”与“小人”,就是希望通过功名利禄的诱惑使人们做君子不做小人。事实上,儒家之所以强调等级,一个重要的原因是把等级作为“奖善惩恶”的激励机制(详细讨论见下一节)。墨子讲“兼爱”,但他设计的激励机制几乎与今天人们主张的激励机制没有什么区别,被易中天先生概括为“自食其力,按劳分配,各尽所能,机会均等。”(参阅易中天《我山之石》第5章。)墨子主张“得善人而赏之,得暴人而罚之”,“有能则举之,无能则下之”,坚决反对不劳而获(“无故富贵”)。在中国古典思想家中,老子等道家学派的人物似乎是反对“奖善惩恶”的, 所谓“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。”(《道德经》第三章)但他其实是反对统治者的任意奖惩和过度奖惩,反对奖惩手段控制在统治者手里,而不是反对无为而治下的自然奖罚。

佛陀大慈大悲,主张宽容,善待恶人,但通过灵魂的“轮回转世”设计了一个更厉害的“奖善惩恶”机制。按照佛教教义,善有善报、恶有恶报,每个连续的生命都按照其前世行为的道德程度被赋予“高等”或“低等”的身体,只有最积德行善者才能进入“涅槃”境地。相信这一教义的人自然只敢作善不敢作恶了。耶稣与佛陀类似,他说要“爱你们的仇人”,不主张"以牙还牙、以眼还眼”,但他用“天堂”和“地狱”作为奖惩手段,让公正的上帝行使最终惩罚之权。

上帝和天国的奖惩比尘世的奖惩更有力、更有效。“天网恢恢,疏而不漏。”一个人可以背着别人干坏事,但没有办法背着上帝干坏事。进一步,因为上帝与人签订的是长期契约,是算总账的契约,任何人如果想得到上帝承诺的最终回报(如来世的不朽),就必须时时刻刻保持一颗善良之心,行善良之举,不违反上帝的意志。所以,如果一个人真正相信上帝的存在,对他的人间监督的必要性就大大降低了。当然上帝知道,人是不可能不犯错误的,因为人间总是充满诱惑。上帝宽容又仁慈,会原谅人的一些错误,给予人悔过自新的机会,但前提是人能真正认识到自己的错误,向上帝忏悔,并用善行来赎罪。所以,在大部分宗教中,忏悔就成为人请求上帝(或上帝的代表)原谅的基本规则,就像生活中我们做错事时向对方道歉然后得到谅解一样。

对大部分轴心时代的思想家来说,“奖善惩恶”是正义和公平的重要组成部分,如果行善之人和作恶之徒得到的报答是一样的,这样的社会显然是不公正的,是无“道”的。所以,人人应该有是非之心,不应该把个人好恶作为判断善恶的标准。

走出囚徒困境,必须奖善惩恶

如果我们套用前面讲的博弈理论,以上五点基本思想可以概括为:人类有权追求自己的幸福,但如果个人只考虑自己的短期利益,会导致“囚徒困境”(互相伤害);为了解决这个问题,就需要人们遵守一些基本的行为规范(克制自己的私欲、推己及人、互助相爱、诚实守信);为了使这些行为规范得到有效执行,不仅需要人们有善心,也需要“奖善惩恶”的激励机制;当人们认识自己的长远利益,“奖善惩恶”机制得到公正执行,人与人之间相偶不相残、相亲不相害,人类就可以走出囚徒困境,享受和谐而幸福的生活。(张维迎)

作者简介

张维迎,经济学教授,陕西省榆林市吴堡县人,毕业于牛津大学,北京大学国家发展研究院(前身为北京大学中国经济研究中心)联合创始人,北京大学光华管理学院原院长。