结束了前不久在星地艺术中心开幕的新展“绘画与游荡”,刘商英有了一种与以往不同的心理感受。刘商英不断向荒野出发的行走,已持续了十几年。在很多人印象里,他经常开着一辆饱经沧桑的越野车,四处奔走不知疲倦,这位投身于寻找未知的艺术家,在言语间表达出了他内心隐隐的失落。

“失落感其实是一个有关重新开始的问题。”刘商英说。失落往往出没在一次重要展览的结束,伴随着的,是面对接下来工作方向的兴奋与焦虑。“接下来该如何?我也不想被外界每次提起就是‘荒野艺术家’,让人们想起我的作品,总会先关注某个故事......”在与艺讯网的采访交谈中,刘商英感到自己的工作路径,被外界已贴上某种标签。而在新个展“绘画与游荡”中,几件新作初露端倪,这是否意味着刘商英的创作正在以新的契机开始转型。

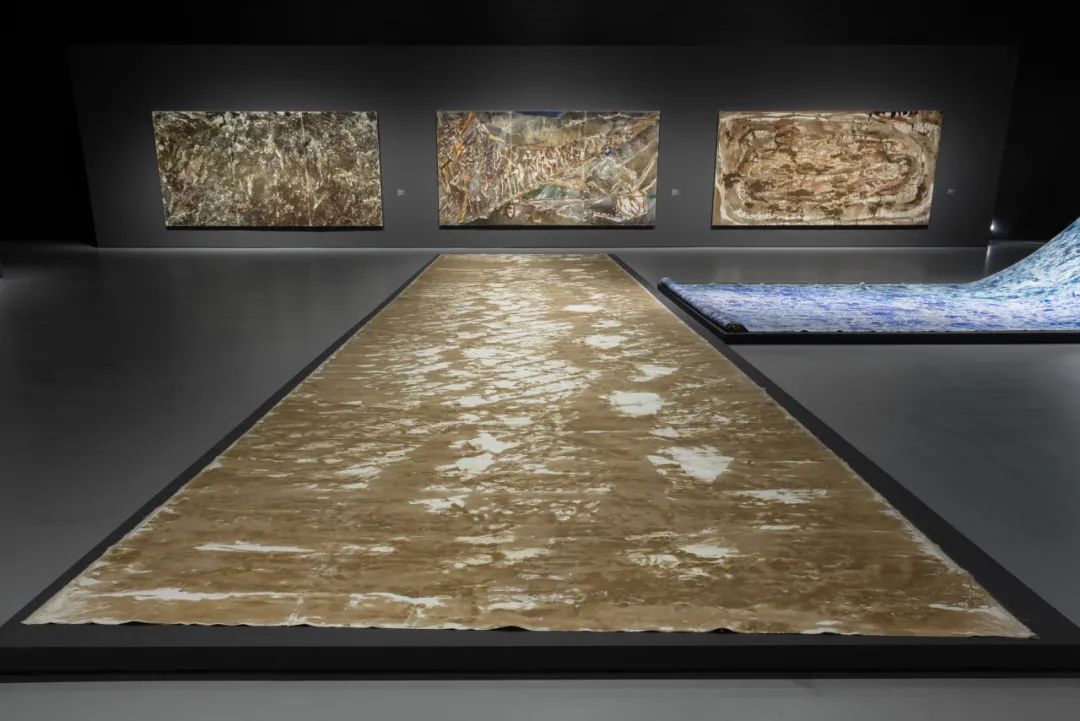

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

作为继2022年西海美术馆举办“在世界之间行走”之后的又一次大型个展,“绘画与游荡”将呈现重点聚焦在2022年至2024年间艺术家行走于新疆东天山进行的在地性绘画,也包括2016年到2021年之间,刘商英在新疆罗布泊、阿尔金山和内蒙古额济纳旗等地进行的绘画系列。

展览中也首次公开展出了艺术家用三年时间剪辑而成的影像长片《迷途》,以及基于旧作余烬残骸展开的二次创作“无题”系列,后者也让本次展览的起点来到了2011年,正是在这一年,刘商英初次前往西藏阿里,开启了之后十几年的漫长跋涉。

刘商英,迷途,高清视频,彩色立体声,75'49'',16:9,2022-2024

十四年的数次旅途中,就像每次顺势而安的行走计划,刘商英的创作心态与方向也从未停止变化。回想第一次进入阿里地区,刘商英坦白地表示,当时的自己还或多或少具有某种浪漫主义心态,他全身心地臣服在自然面前,逐渐奠定了他以肉身体验为主体的工作路径,通过在放大的尺幅间寻求“失控”,涤荡尽艺术家面对一幅空白画布时所作出的内心释放。

刘商英在西藏阿里玛旁雍错的创作现场,2014

刘商英在阿里地区札达土林的创作现场,2014

随后,刘商英的创作与自然的关系逐步深入,在作品中纳入自然界中的材料,又在2014年左右,用影像开始记录他的行走与创作轨迹,到2017年,刘商英在额济纳旗红城遗址现场举办的“生命场”展览,以其在地性的创作实践与展览形式,让作品与自然构成了全新的,更为紧密的缠绕关系。顺延着一条层层深入自然的路径,愈发开放的材料与媒介,刘商英在个体与自然的理解、博弈与交融之中层层推进其创作方向,探索自我、艺术与存在的可能性。

“生命场”展览现场,内蒙额济纳旗汉代红城遗址,2017

刘商英,荒原计划,高清视频,彩色立体声,46'56'',16:9,2019-2021

转变也许又要悄然发生,刘商英感到他再次站到了转换工作方式与创作视角的边界线上。首先的感受是不满足,比如,他开始想在一次次“迷途”里,停驻得更久一点。他把一直以来不停歇的奔走,风趣地形容为某种“爆发式的冲刺”,“感觉自己像是跑到一个地方,咣咣打一顿拳,再返回来。“我越来越觉得,仅仅这种爆发是不够的。”这背后是他对体验深度的渴望,他想花更多时间介入当地的自然与生活现场,而不仅仅依托行走。

唯有如此,刘商英才能从过往对自然的宏观表达,进入到某种更细致入微的体察中,去寻找新的不确定性。刘商英开放的创作表现手段也将更加多元与具体。例如,本次展览细心的观众可以发现,艺术家在作品中正不断寻觅并增加的自然材料。如《花谷道》系列,艺术家像一位勤恳认真贴瓷砖的工人,尝试收集石片贴在画里,这些石片是艺术家一个一个精挑细选的结果,在捡石片的过程里,他由衷地感到自然细节的力量,并开始怀疑,“微观视角下细节的丰富性与冲击力,甚至大于我站在群山之巅。”

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

于是,在接下来的创作中,有待贯彻的将是肉身体验的深度而不再是经纬度。通过《花谷道》《马之舞》以及《九块石头》等系列,艺术家从过去建立自我与自然宏观能量的动态关系,转向更关注个体与细节如何建立感知系统。他在山脉间寻找小石子,捡废弃的马蹄铁,在如同游戏般的精彩发现里,恢复孩童对世界的原初探索欲,这或许也是艺术创造本能的来源。

通过接下来的专访,刘商英将继续分享本次个展“绘画与游荡”中,不同创作阶段的递进关系与创作心态流变;回顾行走东天山的过程中,自然而然生发出的创作转型可能性;烧毁作品残留物进行的二次创作“无题”系列的创作过程与背后思考;以及刘商英对“以肉身经验介入绘画”正试图作出的进一步推进,和围绕在这个一以贯之的创作理念之下,艺术家对存在、时间、记忆、自然与艺术本质等问题的深刻思考。

艺讯网:从2023年您在西海美术馆的个展围绕“绘画与行走”,到本次24年末在星地艺术中心举办“绘画与游荡”,新展与之前相比,您的创作心态与方向又有了哪些调整?

刘商英:展览开幕后的两天,策展人奥利维耶问我,“做完这个展览,有没有心里感觉空落落的?”他说很多艺术家在完成一个相对重要的展览时都会有类似感觉。我惊讶于奥利维耶对于艺术家心理的洞察力。一段工作,过程总是令人兴奋的,结果无论怎样,都宣告了一种“结束”。由此,我和奥利维耶就“失落感”进行了讨论——它指向的是重新开始。

对艺术家来说,有重新开始的意识,才真正意味着持续思考和投入的身心状态。如何重新开始?我并不想成为外界眼中的荒野艺术家,被贴上标签,人们一提起我的创作,更多围绕着的是我的故事,这会变得无聊,我从不想制造故事。

刘商英,迷途,高清视频,彩色立体声,75'49'',16:9,2022-2024

我在自然中的经历,无论通过绘画还是影像,最终能呈现的部分其实非常有限。一个展览并不需要也无法呈现全部。我在进入自然的过程中会碰到各种各样的事情,它们是我创作所必须经历的,是过程和行动本身,和绘画的结果平行。我通过影像尽可能记录所发生的,但选择呈现它们的所有,必然会给剪辑制造逻辑上的混乱,就像一幅画,只能说一件事,不能什么都要。途中发生的一切,让我在看似熟悉的工作路径里,不断生长出来一些新的枝杈,枝杈有长有短,走一步看一步,这与在工作室里的工作完全不同。

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

《天山32号》创作现场

之前外出感受到的很多东西,会激发我回到北京工作室后强烈的整理欲望,从而形成我所需要的互补关系。最近一年里,工作室里的工作削减了不少,经常到了工作室,不知该从哪儿下手。感觉自己又进入了某种重复循环,我开始想要追问更多,最后我意识到我一直都在自然里试图寻找某种投射。我很想去新疆找个工作室,能相对更长久地深入当地生活,也许会养几只羊,去山上放放羊,让节奏再慢一些。因为仅仅像我目前爆发式的,跑到一个地方,打一顿拳似的创作,我认为还不够。

我最初去西藏时感受到的无力感现在依然还有。从被自然震撼的无能为力,到我行走多年,随着经验、意识和状态等动态关系不停叠加,也有了很多新的认识,而新的问题也一个个扑过来。到目前为止,接下来到底应该怎样,我依旧不太清楚,只是隐隐约约地感到还得往出迈。我也需要有更多勇气去舍弃一些东西,比如更稳定的生活方式,但这并不意味着要“隐居”。

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

刘商英,足迹,布面油画、沙土,320×1,187cm,2021

《足迹》创作现场

艺讯网:具体在创作中,这种心态变化开启了哪些新的方向?

刘商英:新的问题源于我的认知变化,但我也不知道变化会带着创作发展到哪里。这两年在新疆东天山,一些由羊毛、石片、石块、马蹄铁等材料完成的作品,让我感到兴奋。我感受到了自然细节的力量和启示,它们所体现的无尽层次是不可限量的。当身处在现场的大氛围中,有时感到的反而很有限,我不可能超越我所处的自然场域,而自然中的细节与我身体感知的联系则变得更加深入和具体。那些石片、玛瑙石千变万化,我像贴瓷砖的工人一样仔细安排着它们进入画面。在捡石片的过程里,自然细节的丰富性与冲击力,甚至会大于我站在群山之巅。这也是我在东天山创作期间的全新体验,我希望能以更深入的工作方式去调动这股能量,在这一工作方法中,偶然性与不确定性依然很重要。

刘商英,花谷道22号,布面油画、天然矿粉、玛瑙石、干花草,180×140cm,2023

《花谷道22号》创作现场

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

《太阳的影子2号》创作现场

如果我清晰地有了预设,知道我的绘画要去向哪里,“迷途”也就不存在了。不确定才是我越来越感兴趣的方向。在我看来创作最好的状态,是用最简洁、最有强度和密度的语言形式,去传达一种最不确定的感觉。但是两者间又存在矛盾,因此协调创作的果敢、偶然性和潜意识,以及外界调动出的能量就显得格外重要。光具备思考还远远不够,因为它缺少一种刺激、养分和浇灌,或许我们称之为灵感,这也是艺术家最大的苦恼。目前的绘画里依旧还有很多我没有触及到的,但这并不代表我将进入装置、或行为艺术的汪洋大海,只不过目前我的绘画路径面向宽了,反而希望让我绘画的落脚点更加集中。

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

《马之舞》创作现场

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

《九块石头》创作现场

艺讯网:回顾行走天山的过程,哪些部分让您感到特别兴奋或失落?

刘商英:同样是天山,南北两侧带来的兴奋度截然不同,像看到一个人的两面,差异性就这样赤裸裸地展现着,没有任何遮蔽。好比天山北麓的美,给人的情绪感受近似于不知所措;而南边的荒芜,让人的精神想停留,但身体却正相反。我在不断接近的过程中,发现这两面最后是打通的,我沉浸在一种深邃的不确定中,而不是某种新奇。

具体来说,作品中纳入自然界的物质是一种自然而然,但还不够,时间也不够,应该待久一点,再久一点,乃至于有机会在这里生活,滋生出更丰富的枝杈,这是我非常期待的方向。当然,也没准待太久就烦了,在想象与现实之间,各种可能都存在。我的方式是先行动,经验告诉我只有行动之后,才能获得想象之外的经验。对没有经过身体经验的艺术创作,我都会怀疑。

刘商英,花谷道33号,布面油画、天然矿粉,160×240cm×4,2024

刘商英,花谷道39号,布面油画、天然矿粉,180×140cm,2024

刘商英,花谷道45号,石块油彩、沙土,17.2×12.3×3.1cm,2024

比如当我捡到马蹄铁,或者碰到了一座墓穴,紧接着,又在它旁边发现一些石头,一路上我不断偶遇新的事物,它们挑破了原本的理性经验,让新的可能开始生长,在动态中不断打开不同层面的认知。在等待偶然因素触动我的那一刻来临时,猛地抓住不经意间的东西,那件站在悬崖边上向下砸石头的作品《星辰》就出现了,它达成了一种不可重复的现时存在,一个让人激动的生命瞬间。

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

《星辰》创作现场

艺讯网:展览中的“无题”系列是基于焚毁作品的二次创作,这批创作出现在展厅里,对您来说意味着什么?

刘商英:16年那次工作室火灾意味着我之前的作品全都没有了,当时也是想着必须留下点什么,我就从一米厚的炭灰里刨出一些没有烧尽的残留物,但具体能用它们做什么,我也不知道。所以很长时间里,我没有从正面想要把它们处理成作品。

之后,我又找的工作室不断拆迁,经历了三次搬家,偶尔触及这些存档的灰烬,也许是时间已经过去太久,它们好像真的变成了时间的痕迹,不会再伤害到我,我又能开始理性地从创作角度思考它们。2022年到2023年底,我着手处理它们,但当时还是没有想清楚。直到这次展览作为一次契机,策展人认为这个悲伤的事件本身,与我之后的行走,具有深刻的底层逻辑联系,它们或许可以出现在本次展览中。

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

刘商英,无题16,画作灰烬,166.5×246.5×14.3cm,2016

刘商英,无题19,画作灰烬,166.5×246.5×14.3cm,2016

我带着特别小心翼翼的状态对它们进行二次创作,打开那些封存已久的箱子,这些残留物既脆弱,又充满了力量。我需要十分小心地处理与它们的关系,我知道我正在与自己和解,与那段经历和解。“无题”系列呈现了一种新的生命感,我很克制地用了一些金色和彩色的线画在上面,我希望这些线是平静的。在我看来这些线就像某种连接,穿过很长时间记忆,接续了过去的我与现在,也构成了“无题”这批二次创作的当下存在,这些线的细节看上去非常普通,它们投射出我现在的状态,并形成某种转译,也让我思考接下来的创作,无论在哪,无论经历过什么,艺术最终都会指向那个本我。

刘商英,无题1 Untitled 1,画作灰烬、树脂、油彩,58.8 × 49.7 cm,2016-2024

刘商英,无题5,墙皮灰烬、树脂,86×97cm,2016

刘商英,无题8,墙皮灰烬、树脂、油彩,188×181cm,2016-2024

艺讯网:展览题目中提及“游荡”的概念,您认为您的“游荡”与普通意义上的行走之间的距离是什么?又如何将游荡中的体验传递给他者?

刘商英:“游荡”其实就是无目标的行走,但心里又期望有个目标,所以以一种动态而不是停滞的方式,去与周围发生关系,所有的一切都是随机的,真正的相遇会在冥冥之中出现,但却是稍纵即逝。

只在作品内部寻找目标是不够的,为画而画,不是我所关注的。核心的问题是通过绘画去与自然取得联系,那个联系不是主客体之间的,自然无法对象化,而是你自身的缩影。这听起来有些抽象,但这的确是我艺术的动力,所以我并不去想别人能否完全通过作品领会我的感知经验,否则我也就无法工作了。

刘商英,天山8号,布面油画、松针,240×160cm×2,2022

《天山8号》创作现场

刘商英,荒原计划16号,布面油画,沙土,240×160cm×3,2019

《荒原计划16号》创作现场

在自然现场,我的很多作品以绘画语言的完整性作为评判标准其实是有瑕疵的,但我从来不会把它们带回来进行再完善或修改。当在美术馆白盒子空间里呈现这些作品时,观看者难免会以传统看画的经验去进入绘画,这会产生一些问题,但我并不介意。我更看重的是自己如何通过自然去介入一个不断深入的动态之中,那个此时此刻的真实体验我认为远大于绘画语言自身的完美。

艺讯网:您期待偶然性与未知,相比城市中也不断发生的偶然性,为什么远处更吸引您?

刘商英:在北京,我经常也会碰到一些偶然和意外,它们会对我有触动,但总觉得隔着什么,甚至于我会感到紧张,想的比较多。城市里人们的总体经验,都被罩在固定的关系里,跑不出去,它是一个高度社会化和规则化的秩序,是人为制定的,而不是按天然的规律运转,真实的一面往往隐藏很深。而自然是纯粹的,它所展现的是那个纯粹的真,我认为艺术应该是这样。

西川曾形容我是站在浪漫主义的悬崖边,只差一步就要来到对诗与远方的追求里。如果说,我第一次去西藏时,还带有比较浪漫的色彩与理想化成分,但它的确把我从现实的惯性里带了出来,这对我很重要。接下来十年的野外行走,从宏观到微观,我开始进入更平静温和的状态,深入到自然的细节中审视自己,这是我势必会经历的过程。

莫兰迪的内心世界或许有一个开关,打开之后,能进入一堆瓶子的后面,去到一个更深邃的世界,那个世界就是我理解的自然深处,一种纯粹的真。而他本人却生活在一个动荡年代的城市中,他超越了这些,我很敬佩他。

刘商英个展“绘画与游荡”展览现场,2024

“彩虹”系列创作现场

艺讯网:介入自然更深入、更细节的面向,让作品与自然结合的更紧密,是否意味着您接下来的创作会更接近大地艺术?

刘商英:我的作品与大地艺术还不太一样,但我喜欢大地艺术。苏格兰艺术家安迪·高斯沃兹(Andy Goldsworthy)的作品我就很喜欢。有一部关于他的纪录片叫做《河流与潮汐》,他的作品在平实中有一种力量,具有某种东方气质,他很擅长用最简单的方法,完成一个最不确定的,又有着无限诗意的想象空间,很迷人。理查德·朗(Richard Long)在行走中与自然形成的关系也很独特,他们的创作都有四两拨千斤的感觉。包括沃尔特·德·玛利亚(Walter de Maria)的“闪电场”和罗伯特·史密森(Robert Smithson)的“螺旋形防波堤”我也觉得很棒,他们表达了自然宏观的能量与人心理之间的状态。

艺讯网:您认为自己的工作路径和当下发生怎样的关联?

刘商英:从我们生活的时代层面讲,我肯定是后退的,退到更早更远的点上去寻找可能性。我一直在想绘画是如何诞生的,比如史前洞窟壁画,也查阅了一些文献资料,但基本是从考古学的研究角度去谈,也似乎没有最终定论,这是一个令我极度好奇的事情。我目前所想到的,绘画是人类的一种本能,它的出现应指向一种交流,而非审美。

刘商英,花谷道22号,布面油画、天然矿粉、玛瑙石、干花草,180×140cm,2023

《花谷道22号》创作现场

刘商英,花谷道38号,布面油画、天然矿粉,180×140cm,2024

《花谷道38号》创作现场

在当下的时代里,很多东西已经被更快捷的方式稀释了,还有多少人会问自己画一张画的目的是什么?退到源头,我似乎还能看到一些东西,看不清也可以和当下保持一点距离,从而恢复对世界一些最基本、最朴素的感知,这可以帮助我去思考我作为个体,为什么生活在这个世界的基本问题。而我所选取的进入媒介就是所谓绘画。

在草原上听蒙古人的长调,会有很强烈的心理感应。这应该就是艺术里面最纯粹的部分,而纯粹则连接着诸多不确定。行走是对“不确定”认知的体验方式,包含行动上的和心理上的,它也许永远给不了答案,但会让你充实。因为万事只会有一个相对意上的纯粹,绝对化容易让事情变得简单和武断。事物的存在不是非此即彼,而是藕断丝连,相互缠绕的。艺术家不是跟随当下策略性地勾选范围,而是要建立一种超越时间的、深刻的洞察力。

艺讯网:您刚刚提到“对不经由身体经验的创作持怀疑态度”,为什么肉身经验如此重要?

刘商英:我认为通过身体经验感知到的东西,是真的。身体力行了,才能认识到事物之间的边界。如果人没了自身感知上的真,艺术真与假的边界又在哪里,我真的也不知道为什么还要做艺术了。

刘商英,花谷道41号,布面油画、天然矿粉,240×160cm×2,2024

《花谷道41号》创作现场

(来源:中央美院艺讯网)

艺术家简介

刘商英,蒙古族,1974年生于中国云南省昆明市;现为中央美术学院教授,任教于油画系第三工作室,工作生活于北京。自2011年至今,刘商英先后多次深入西藏阿里、内蒙古额济纳旗、新疆罗布泊、阿尔金山、天山等地进行野外现场绘画项目,持续以创作发生地为单元,先后创作了《玛旁雍错》系列、《胡杨与沙》系列、《荒原计划》系列、《沙子泉》系列、《祁曼塔格》系列、《彩虹》系列及《天山》系列,并将在现场完成的绘画放置在项目现场真实的自然场域中展示,以此来探讨绘画与项目发生地之间的关系。

刘商英曾在众多机构举办过个展,其中包括:星空间(北京,2021)、常熟美术馆(常熟,2016)、中国美术馆(北京,2015)、中间美术馆(北京,2013)。他的作品曾在海内外重要艺术机构展出,其中包括:北京民生现代美术馆(北京,2021)、松美术馆(北京,2020)、多利亚潘菲利美术馆(意大利,2019)、保加利亚国家美术馆(保加利亚,2019)、梅格基金会美术馆(法国,2018)、中华艺术宫(上海,2018)、维多利奥美术馆(意大利,2015)、印尼国家美术馆(印尼,2014)、纽约艺术学院(美国,2013)、中国美术馆(北京,2012)、关山月美术馆(深圳,2011)、中央美术学院美术馆(北京,2010)等。此外,刘商英曾参加第14届达喀尔非洲当代艺术双年展(塞内加尔,2022)、2021成都双年展(成都,2021)、第4届圣地亚哥双年展(智利,2015)等国内外双年展。