侯:党老师!当初您决定做这个展览的时候,就确定了以终南山为主要对象或内容,为此我们也进行了多次沟通。本次以山水以终南山为切入点的展览,您的这个兴趣点大概是从什么时候开始的?

党震多年来以其持续性的磅礴激情,一直行走在他独立创作的冒险之旅中,以其忠实于自己的内心世界,不甘于重复自己。党震不间断地书写着他复性线索的多重结构性语言路径。从超现实剧场《灰色寓言》系列(2007-2012)、《水世界》系列(2010-2013),到梦幻般的诗性表现《夜曲》系列(2015年始)、主观造境的意象表达《荒石》系列(2015-2022)、回溯宋人意境的《寒山》写实系列(2015-2021),到源于向外观看的感觉表达《山外》彩墨大风景系列(2023)、源于内心体悟的《山中》黑白为主体的风景系列(2023),以及无名者的肖像《隐者的面孔》抽象人物系列(2024)等,党震完成了在跨语境表达中建构他乌托邦的历史寓言与山水隐喻。自1996年起,党震开启了他行走中的写生之旅,从泰山、汶河、黄山、嵩山、陕北、华山等一路下来,直到终南山,党震被这份超脱世俗的宁静所打动,他在这里感受到了来自远古的回声,领略到了唐代诗人的情怀。在终南山的写生中,他的创作再一次得到了升华与超越,党震终于挣脱了多年来创作中形式与语言的束缚,实现了他自我情感的恣意表达。“作品不再受限于任何既定的艺术流派或观念,变得通透、干净和纯粹。创作也好,写生也罢,当全身心的浸泡在某种非常充沛的感染力当中,就可以享受一切带给你的力量,这种完美的生命体验是最重要的。”党震如是说。

受访者:党 震=党

采访者:侯昌恒=侯

采访时间:2024.10.25

采访地点:西安崔振宽美术馆

侯:党老师!当初您决定做这个展览的时候,就确定了以终南山为主要对象或内容,为此我们也进行了多次沟通。本次以山水以终南山为切入点的展览,您的这个兴趣点大概是从什么时候开始的?

党:我觉得画终南山是一种缘分,我以前并没有作过任何的预判,只是因为山里有我的朋友,这些年来我也有很大的兴趣在画山,所以也就慕名而来。自从第一次走进终南山到现在,我觉得终南山好像有一种强大的力量,一下就把我抓住了。在我内心与终南山之间产生了一种对话,这种对话恰恰就能触及到我内心深处的某些东西。终南山属于秦岭的一部分,是一个有着庞大体量的山脉,同时又有着深厚的文化底蕴。

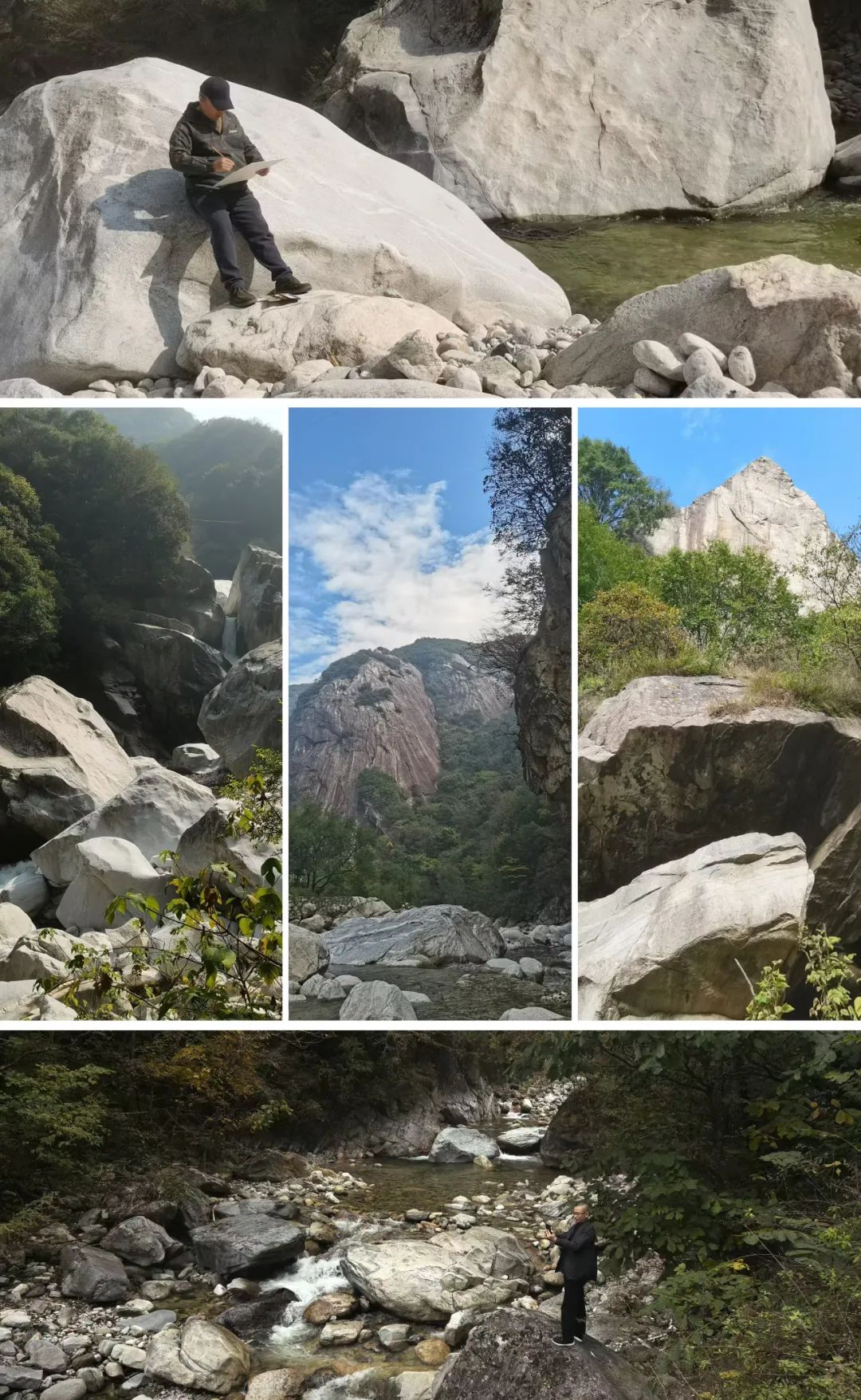

我们在山间行走,四周有一种空谷回音般的声音,让我觉得有种怀古的意兴油然而生。终南山不像其他的名山大川那样,这里的山中并没有太过于喧闹的景点,也没有那么多熙熙攘攘的游客。在晨昏昼夜四时变化中,给我一种极其安静的体验。当我走在终南山里面,坐在小溪边,站在大山深处,我就能够安安静静的画一天画。或者什么事情都不做,就在山里走一会儿,我都会觉得有一种来自远古的自然之音始终在我耳边回响。终南山给予了超然的包容性,让你的身心处于巨大的能量场域之中,此刻便获得了一种对生命对人与自然关系的重新理解。

只有当你走在山里的时候,你才能够有一种看穿世俗间很多东西的体验,此时此刻似乎让你觉得时间都不重要了,这也给予了我艺术创作新的启发。我不再过度关心作品面貌如何,而是随着在山中体验的变化,我的作品有一种再次生长的感觉。这种生长有很多不期而遇的东西,就像我和终南山的这种关联,恰恰是在一个很偶然的机会就走到山里来了,然后又恰恰在无形当中随着时间一天天变化,慢慢的我的内心深处对终南山甚至有了一种近似于热爱的情感。我非常感谢能有这么一段缘分与终南山相遇,能在这里画这么一批创作,同时还能做一个展览。

侯:党老师您刚才提到的当代水墨亦或当代艺术,那么在当代语境中这种怀古、这种抒情性的作品其价值与意义何在?

党:你这个问题问的特别好!因为长久以来在学术界,艺术家所创作的作品是否具有当代性一直存在着争议,甚至认为不具备当代性的作品就是没有意义、没有价值。我们很看重这个作品是否具有当代性,可是在我们谈论当代性这个问题的时候,扪心自问,我们是否在以西方美术史进程中的逻辑推演与风格演绎以及哲学观的变化等等因素,我们判断的标准,是否必须与此密切关联呢?如果是这样的话,那么我们所谓的当代性,我们在此刻谈到的当代性,其实它是有一个坐标的。我恰恰对这个问题有特别的自我认知,我认为每一个艺术家他自己的创作都应该是一次独立的冒险,首先必须仅仅要忠实于他自己。

如果一个艺术家过多的纠缠于美术史的在场与否,纠缠于在美术史在当代性问题上的对与不对,他往往会拿更多的参考标准来进行自我判断,这并不是人到中年的我拥有的东西,恰恰现在我在终南山写生,内心产生了怀古之情,我特别珍惜它。我自觉地认识到这是我自己的东西,它不需要过多的外来的标准约束与评判。我放下了当代,放下了观念,不再纠结于是否具有观念性、是否具有当代性。但恰恰是作品本身在说话,我能看到它重新具有了一种生命力,一种强大的、能够与我现在的人生相对应的那份东西,而这个东西我认为是超越时间的,既要超越空间又要超越时间。

所谓的超越空间即我是在画终南山,但是它一定不是要表达终南山的。所谓超越空间的意义就在于我是在终南山,但是此情此景之下,我要表达的却不是这个地方眼前所见的景象。面对这一座山,我是要把我对所有空间的理解、对自然的理解、对生命的理解,在整体上有我自己的体会,有我自己的感悟,我画的是超越此时的终南山;所谓超越时间,就要摆脱所谓的当代性。我的作品,一定不是为了此时此刻某个有意义的事情去做的,只有当我放下对“作品意义”的执着,它才有可能具备更广大的意义。我举个例子,比如说“怀古”,怀古实际上就是我与古人的对话。可是我与古人对话并不是说我在美术史当中往后看就代表着我没有当代性,重复无效话题。我们的立场应该首先站在“一个鲜活的人、有思想的、有自我意识、觉醒的自省的人、一个独立的人”的角度看问题。他可以在“怀古”的命题下,做他认为最明确的最需要做的事情。这个时候我觉得怀古的对象——范宽、李成、石涛、八大可能就像我身边的朋友,他们已经不再是一个“古人”。由此生发的作品,因其真切,自然而然的具备了一种超越时间的存在价值。

以怀古的方式探讨终南山的人文积淀,也并不能准确表达我当下的工作状态。我觉得关于古意的所有文化沉淀,应该是在我身体里有一个全新的面目,产生一个全新的生命体验。这才是怀古的意义所在,同时这也是我自身当代性的体现,看清了真我。我一旦有了这个观点的自觉,我就没有任何包袱,觉得异常轻松。我的画面反而滋生出了一种我觉得是超越之前的过于标准化符号化的概念。当代艺术应该没有标签化,也不能有标签化,而且作品的价值也完全不能以是否具备所谓西方美术史进程中的那种当代性来判断。我想我是已经超越这些认识。

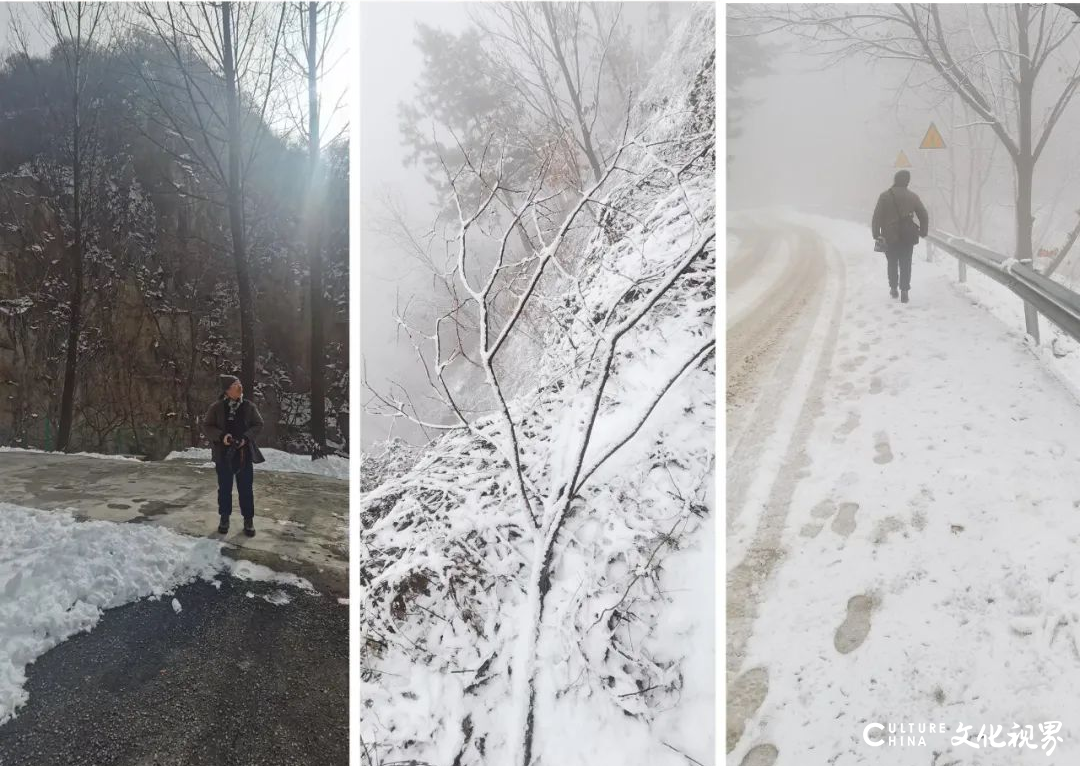

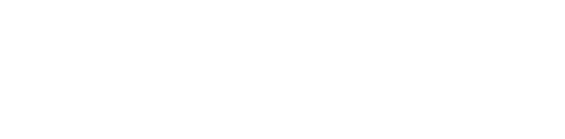

2024.2.28终南山•大峪

侯:我在十年前看到党老师《寒山》系列作品时,绘画语言很鲜明也很鲜活,雪景寒林也成了您的一个标志性图像;然后最近几年大家也关注到了你在用彩墨、偏表现写意的方式在进行创作,并形成这种全新的语言形式。您可否谈谈您是如何从原来那种偏黑白灰色调的雪景表达,在短短的几年时间内又这么快的过渡到目前这种新的彩墨形式的表达?

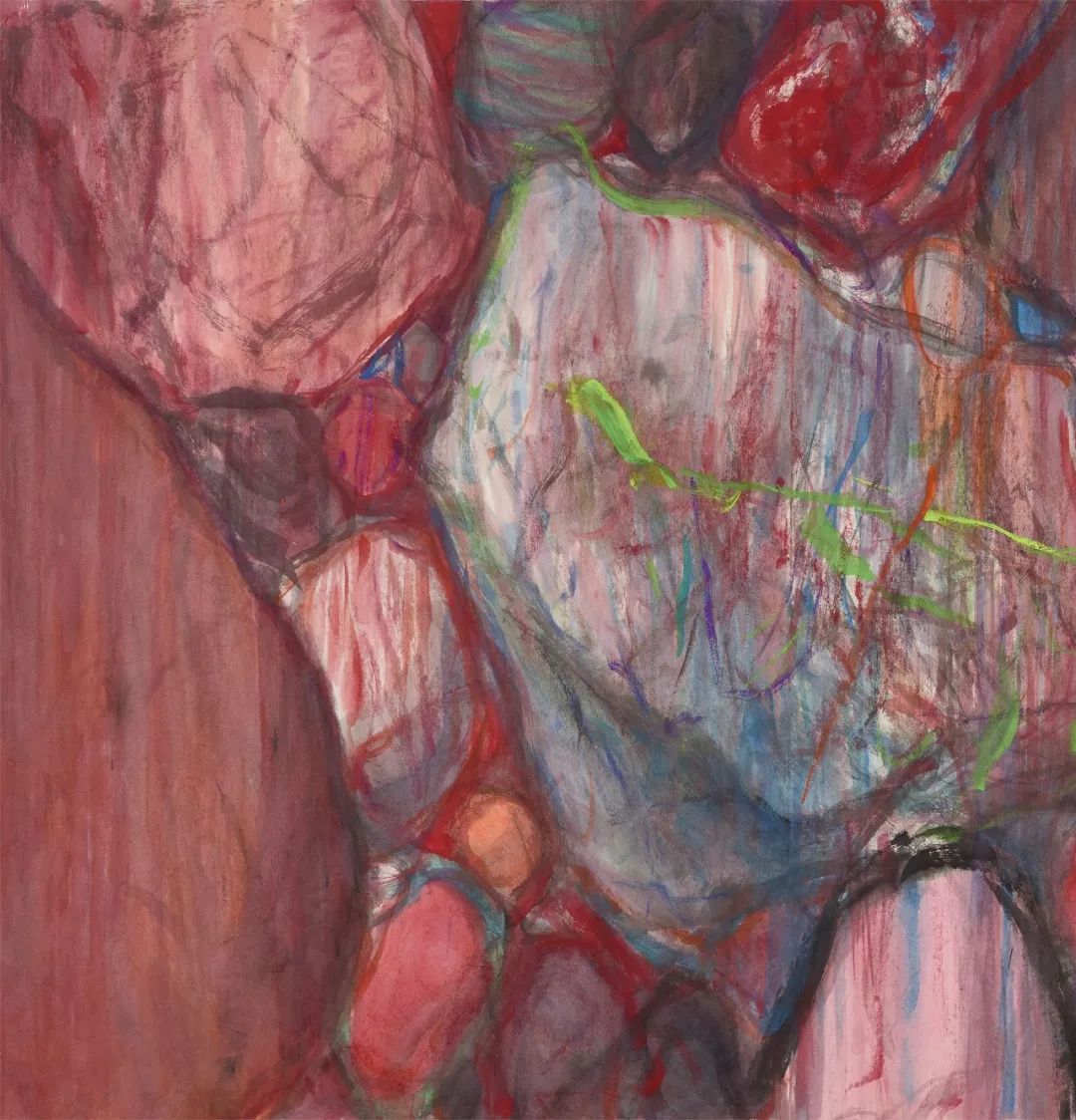

党:每一个艺术家绘画语言的表达与呈现,并没有一个固定的方法,每个人都是不一样的,有的人会坚守一种语言方式好多年甚至终身,有的艺术家不会始终固定一个面目。你现在看到的是从“雪景寒林”这种荒寒野逸走向现在以彩墨形式表达绚烂的、抽象的画面,绘画语言从严谨细腻到放达粗粝,从黑白的冰雪世界到绚烂的彩色世界。你看到的是变化,其实我在画《寒山》系列的同时,就有大量的像《夜曲》系列一样的手稿,包括《荒石》系列的创作,就已经涉及到色彩、抽象性与表现性的语言,就已经开始在做这种准备。但是为什么说《荒石》系列依旧存在问题呢?并不是在探讨它好与不好,而是在说那个时候的我更多是完全以内心独白的方式在进行创作,还没有习惯以写生状态转换为创作状态,《荒石》系列更加主观,还有一种悲剧性的、锻造的东西。

这些年来由于写生次数的增加,我越来越多地体验到,在现场写生中随着自然的变化、我内心的情感与自然的交流也在变化,我我的画面形成了一种很从容的东西。这种从容没有一个固定的面目,它是随心所欲的表达,实际上已经超越了《荒石》系列的绝对主观化。一切似乎都可以拿来为我所用,不管什么方式,不管什么尺寸,不管什么材料,只要在我手中能找到它的触觉,能找到他的触点,就能生发出一个作品。尤其是终南山,它使我内心获得了一种畅快的、悠然的、自在的美好体验,我的手感能够更加放大。此时此刻我把雪景寒林中对古意的深邃的体验,进入到了一个完全凭直觉去作画,不假思索、接近于抽象与表现状态的一种释放。内心世界有更加明确的自我表达,画面背后有更加清晰的鲜活的生命力呈现。我不能因为要坚守某个现有的风格,或者坚持某个风格作为自我的标签,而使得自我显得与众不同,那样是刻意的。我也没有想过我要超越过去某种风格,我的语言是水到渠成的,这种状态特别好。

现在来看这批以终南山为对象,即将在崔振宽美术馆展出的《隐者的面孔》展览中呈现出来的这些新作,也是我自己始料未及的效果,这是我在终南山大量写生后作品沉淀的自然生成,是极其宝贵的东西。世界上的任何事物都没有偶然性,它都是必然的,比如我人到中年,与终南山有着这样的亲密接触,然后画出现在这批具有抽象感、表现性的彩墨作品,这是一种冥冥中的宿命,也是我现在生命状态的真实呈现。

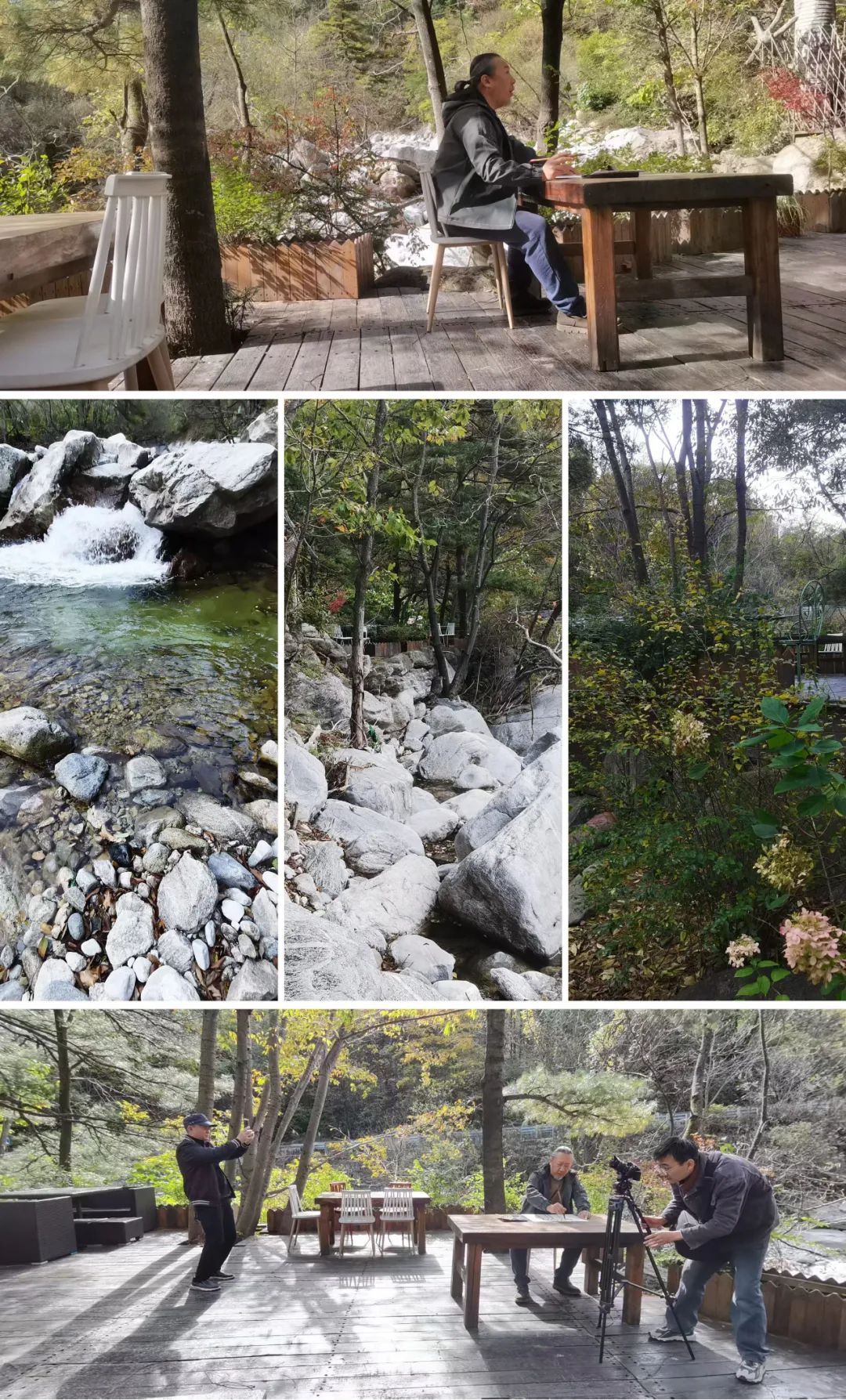

2024.10.23-25终南山•溪庐

侯:年后初春的(2024年)2月下旬,我们赶上了终南山最后那场雪,从沣峪、大峪到岱峪的几个峪口一路雪景走过去,然后再到这次来终南,刚好是深秋,漫山遍野的秋色。通过这两次陪着你进山采风的过程中,也了解了你的创作思路与人生思考,包括你对创作对展览的诸多想法。终南山的雪景与秋色,是其两个最具特色的面貌,关于这些方方面面再谈谈你的感受吧!

党:我是个偏感性思维的人,甚至我现在越来越明确地认为潜意识的东西更重要,这种感觉的东西有时候是超越逻辑的。当代哲学家也有类似我的观点,就是感觉有时候很难用语言描述,语言描述有时候在感受面前显得苍白、不准确。就这几次进终南山的经历而言,初春的那一场大雪给我留下了极其深刻的感受,当我走在沣峪、大峪之中,能够感受到一种极其荒寒、萧瑟与旷世的孤独感。在大山深处,在寒冷的天气里,走在冰天雪地的山路上,寂寥与寒冷穿透生命,给予人一种荡人心魄的激越;同时又有一种交响乐中大提琴低音的节奏感,深沉而激昂。面对着群山环绕,高山仰止,四望无人,内心油然升腾起一股壮怀激烈的豪情。在那一时刻,我觉得内心涌起了要手绘一幅如《二十四诗品》 中雄浑、深沉、宏大而永恒画面的冲动。

而当我们走在深秋季节的终南山道上,眼前看到的色调又是极其绚烂的,耳边听到风声吹着树叶的飒飒声,满眼如锦缎一般的山色扑面而来。这种绚烂的色调与之前初春雪后看到那种沉寂的色调形成了一种鲜明的对比,这恰恰是自然的一体两面,也是人的内在精神的一体两面。所以我的作品为什么非得要有一个固定的面目呢?我可以左手画深沉冷寂的,右手也可以画绚烂激越的,我认为都没有问题。感受力才是最重要的,不管面对什么样的对象,能否唤起你内心的真实感受,能否唤起你表达的创作欲望,最终你的作品呈现出来的力量足够强大才是最重要的。

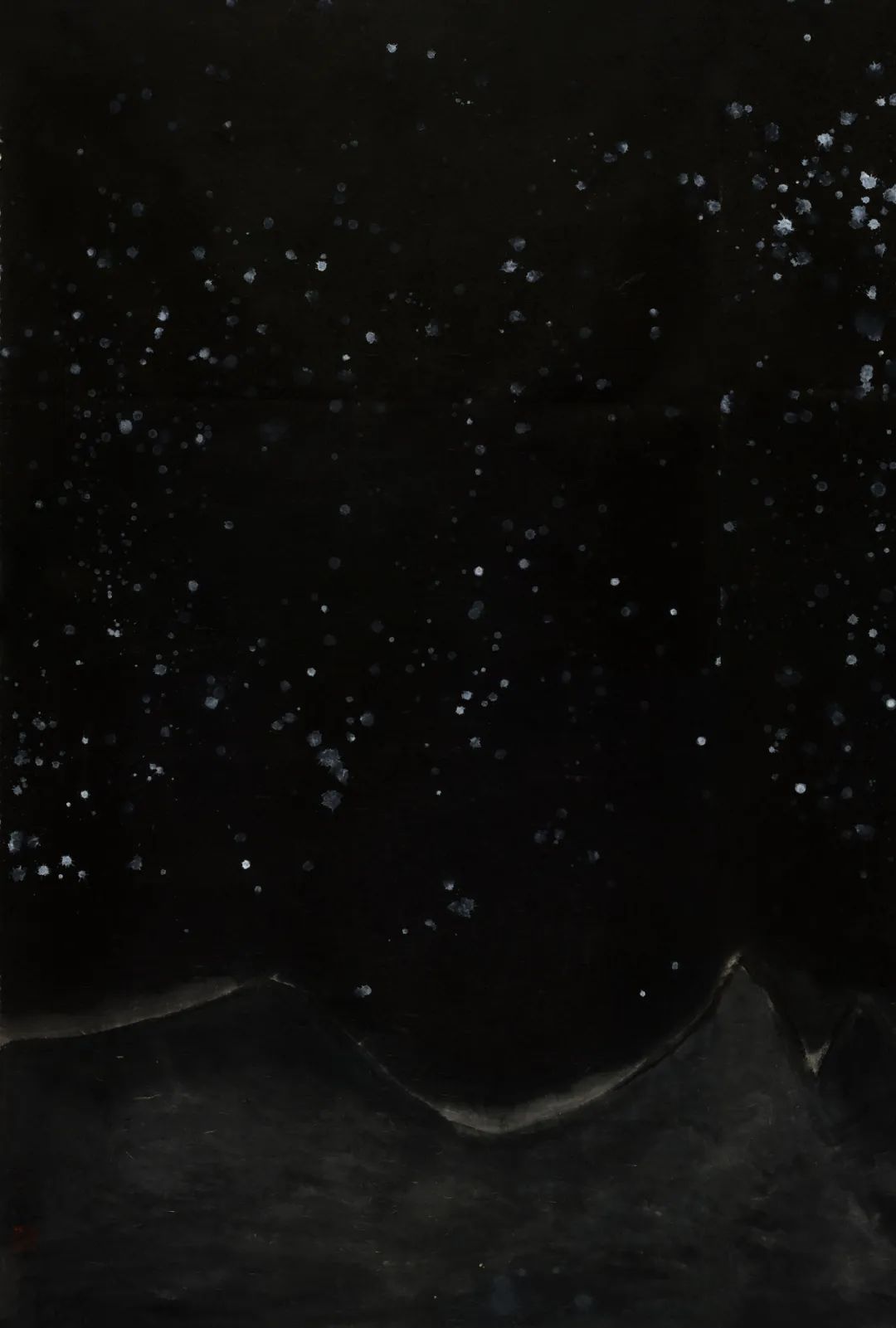

2024.10.24秦岭•商洛牛脊梁世界生物圈保护区/安康区域

侯:那么接下来就是这次我们展览的主题与结构,通过前面我们几次的深入沟通,确定了本次展览中的一个单元是目前正在创作的一批人物作品。我知道以前您除了山水创作也一直在进行人物创作,就是造型能力很强的那种类型,一看就是经过学院派系统训练的。但是这批人物包括最近在山里画的这些都是偏表现偏写意的,在某种程度上这批人物作品离你以前的造型比较远的了吧?基本用的都是偏变形的线条,您可否谈谈这方面的变化以及其中的关系?

党:是的,在这次展览中会有一批人物画呈现。其实我最近几年人物画的相对较少,过去人物画的主题像《水世界》系列、《灰色寓言》系列等作品走到一定程度的时候,所能展现出语言刻画的细腻性,场景组建的复杂性,包括超现实主义的整体情调,我希望有能够超越这些的东西出现。但是这种超越并不是苦思冥想、绞尽脑汁就能刻意而为的,我还没有找到另外一个巨大的力量接替以前的时候,是无法动笔的。但是最近我觉得机缘到了,因为我的内心在寻找他的时候,我求之不得、求而不得的时候,突然间就有了一种触动,然后又回到了对人的形象的一个最基本的表达上,好像回到了我们经常谈论的造型的起点。

绘画艺术正常是从造型训练开始,尤其是人物画,造型能力是一个人学习人物画表达的最初需要做的功课。但是当我重新看待人物画的时候,你刚才用到的“扬弃”这个词,恰恰是它的起点,这一刻我放下了人物画所谓的身份,放下了所谓的形象、结构、比例、骨骼准确与否,放弃了一些具体的方法,诸如皴擦点染,衣服的花纹,面部的体积感、空间感都不要了。我找到了一个最基本的最近乎于勾勒的方式,甚至用非常模糊的方式,只画一个最打动我的形,这个形可能是一个轮廓,也可能是五官当中的某一、两个节点,方法也相对更单纯。没有任何的技巧,恰恰是最好的方法,忘掉形象的所有细节,忘掉人物周围的所有环境,不给他任何文学性的情节,只有一个面孔呈现在那里的时候,这个面孔反而是最能打动人的。这恰恰是有一种更具有普世意义上的,也更具有一种抽象意义上概括性的东西,这就是人的生命。还有什么能比表达生命自身更重要呢?

每一个生命个体,即我这次画的人物的每一个形象都有其来源。就是来自于我的现实生活,可能是我的朋友,也可能是马路上随手抓拍的擦肩而过的路人,都是偶然中记录下来的形象,他们即是我生命中匆匆一瞥的每一个人。我们每个人的生命都是有限的,在浩瀚的时间轴上,每个人的生命都将隐入尘烟,都将从这个世界上消失。在那回眸一瞬间的一瞥,和他们的一生相比,其实都是非常短暂的,只有当他落在我画面上的时候,一种精神性的东西被提取出来,当一种无法用语言表达但却又具备强大感染力的力量凝聚在画面上的时候,这个形象就变得有价值了。这恰恰是我对“隐者”身份的阐释,他不是隐士,因为隐士是古代知识分子一种入世的方法,他们好像是在逃避世俗的环境,隐居深山,过着一种绝然于世俗生活的状态。这种特定的文化身份是我们对“隐士”这两个字有了一个固定化的认识,我们把这种走进大山躲在里面生活,不与世人交流的人认为是“隐士”。

但我画的是隐者,这个隐者的“者”字具有更大的普遍性,他就是平凡的人,而每一个人都是隐在尘世间的一粒灰尘;同时每一个人都有人性的复杂性,每一个人都有其无法言说的那一面,就是他隐藏起来的一面,这一面谁都不知道。我也不可能和这些擦肩而过的路人有过多的交流,我也无法洞悉他的整个人生,我也没有机会去了解他们。对于我而言,他们就是一个瞬间而已。但这个瞬间我能感受到一种强大的力量,就是当所有这些瞬间凝聚在一起的时候,当这些隐者的面孔放在一起的时候,也就昭示了一个问题,什么是生命?什么是每一个人的生命?什么是存在?什么是消失?我认为这是一个巨大的话题,我也找到了我画人物的兴趣之所在,我表达的这种无可名状但又如此明确、如此单纯的东西有着极大的力量。

2024.10.24-25终南山•棋盘石/终南山•沣峪

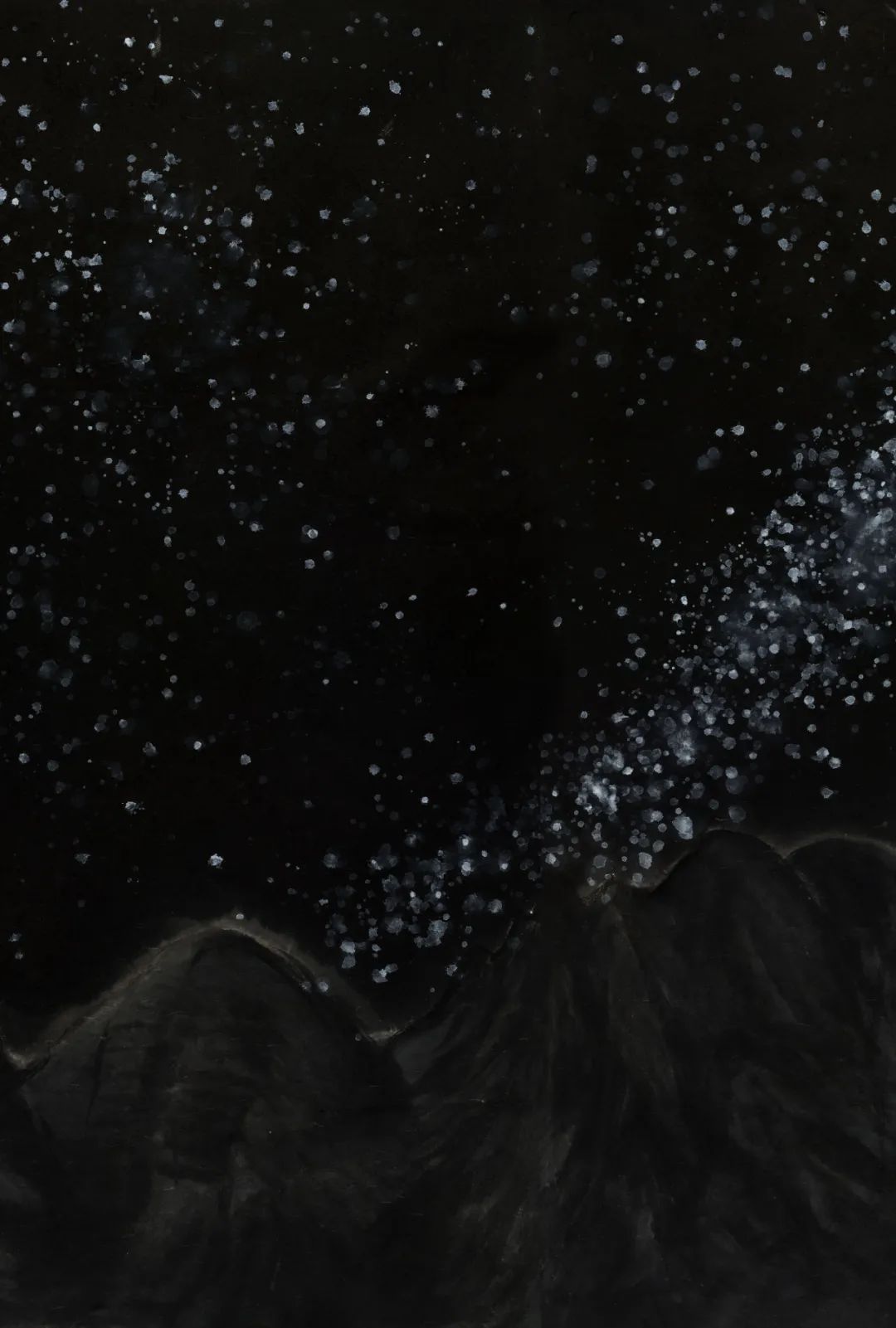

党震作品欣赏

党震《炽》127x488cm 纸本设色 2024

局部

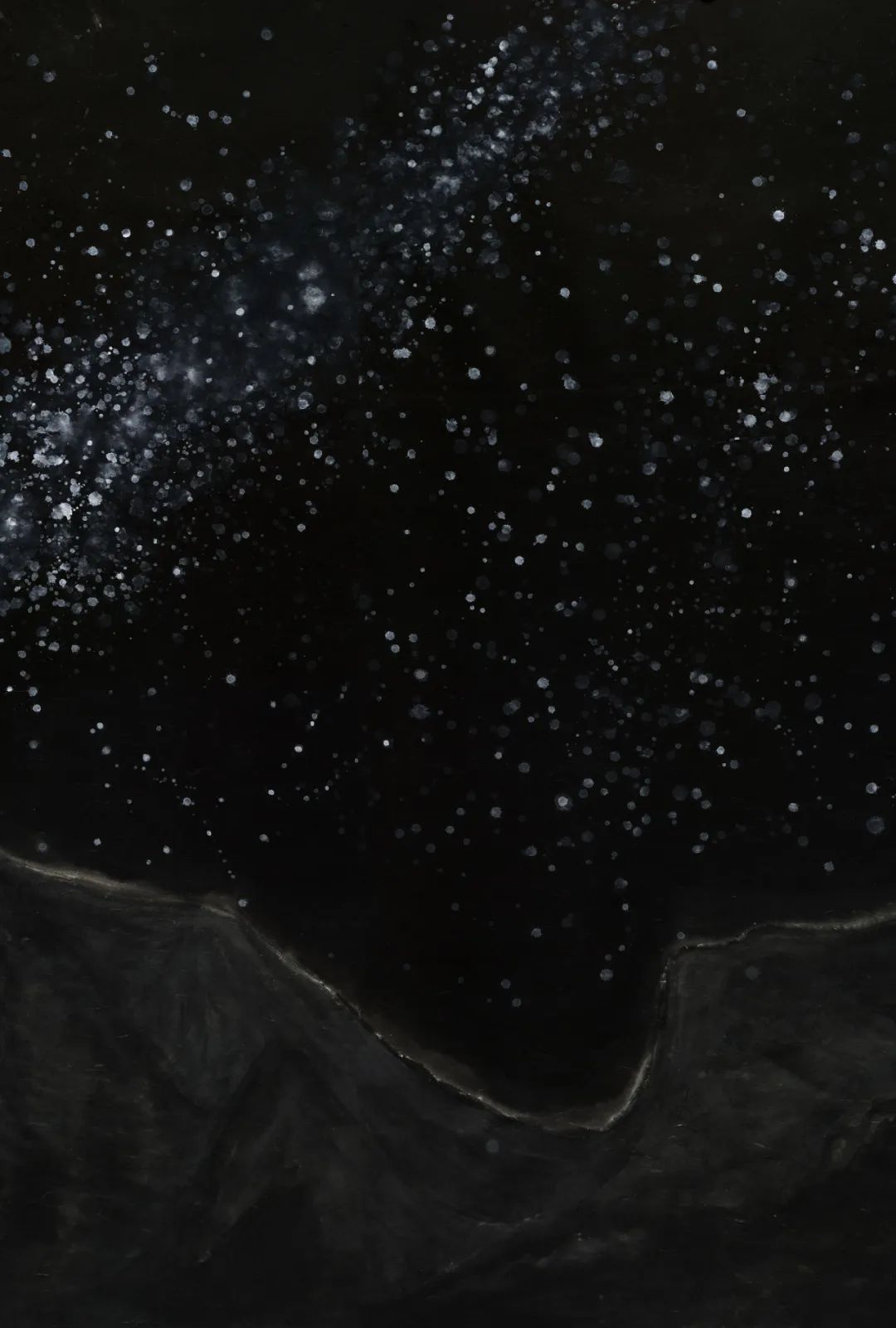

党震《此时窗外》127x488cm 纸本设色 2024

局部

党震《锦》244x508cm 纸本设色 2024

党震《北方的天空》186x450cm 纸本设色 2024

局部

党震《溪流》53x38cm 纸本设色 2024

党震《终南山写生之二》43x52cm 纸本设色 2024

党震《松之灵》55x80cm 纸本设色 2023

党震《终南关石》86x26cm 纸本设色 2024

党震《隐者的面目之二》26x20cm 纸本设色 2024

党震《隐者的面目之七》40x35cm 纸本设色 2024

党震《隐者的面目之二十》38x27cm 纸本设色 2024

党震《隐者的面目之六》26x20cm 纸本设色 2024

以下作品请横屏欣赏

党震《鹧鸪天》200x500cm 纸本设色 2021

党震《冬山》240x600cm 纸本设色 2021

(来源:水墨记)

画家简介

党震,1973年生于山东济南,回族。1996年毕业于中央美术学院中国画系,入山东艺术学院任教。同年,作品《坚实的依托》参加首届全国大学生书画大赛获银奖。2004年考入中央美术学院中国画系田黎明工作室攻读硕士学位。现为首都师范大学副教授、硕士生导师,中国国家画院特聘研究员,河南大学美术学院特聘教授,兰州交大艺术与设计学院特聘教授。2021年于深圳关山月美术馆举办“平行的世界”党震水墨作品展。已出版画集《今日中国美术丛书·党震》《中国当代青年画家——党震》《党震作品集》《素描经典·党震作品集》。