徐华翎,中央美术学院中国画学院教授,当代工笔人物画代表画家之一。徐华翎自幼便对绘画有着浓厚兴趣,她的艺术之路始于对传统工笔画的深入研习,逐渐形成了自己独特的艺术风格,她以绢为介质,用细腻柔软而又不失坚毅的线条勾勒出她心中的情感世界,她摒弃掉技法所带来的限制,跟着自己的感受游走于金庸所描绘的一个个独立而又坚韧的女侠形象中。自徐华翎第一次下江南,走在古城的街头巷陌,她对自小想象的武侠世界突然有了真实的体感。

“江湖的气息就弥漫在眼前,我对传统的感受一下被激活。”

徐华翎一口气创作了50多幅《侠女》,这恐怕是她对一直迷恋的武侠世界创作欲望的畅快抒发。

少女是徐华翎反复描画的对象,徐华翎捕捉少女生命不同阶段的美,也投射下自我的情感和对外界的感知。徐华翎选择绢这种接近皮肤质感的材质,以晕染的方式作画,笔触精细入微,画面朦胧得好似虚幻的梦境。

在《香》《若轻》《依然美丽》《之·间》等系列中,飘舞轻扬的发丝、飘浮失重的背影、身体局部的细节、重叠透明的幻影,仿若少女飘浮的青春之梦。影影绰绰的《侠女》上,徐华翎为侠女们涂上亮丽的红唇与指甲,将侠与情,市井与江湖,时代影像与个人记忆,杂糅并蓄。在新近的《见山》中,徐华翎又将目光上溯至晋唐以来传统绘画的形式和构图,描绘的依然是不同形态的女性人体。

画少女似乎是徐华翎超脱时间引力的秘诀,时间从不作用于徐华翎的外表,岁月加之于她的只是对传统文化越发广阔深厚的涉猎。她以少女心,怀侠客梦,在古与今之间来去自如,身轻如燕。

《香4-1》,160×100cm,绢,水色,2004年

《香》,160×100cm,绢,水色,2012年

《香2017No.4》,160×100cm,绢本,水色,2017年

画武侠儿女,快意恩仇

“既是金庸迷,又常怀侠客心”

徐华翎是金庸迷,她捕捉金庸小说、邵氏电影、TVB武侠剧中的惊鸿一瞥,用轻描淡写的笔触,画着自己心中的武侠图景。

采访者:你在早期的《侠女》系列中描绘了心目中的武侠世界,武侠吸引你的地方在哪儿?

徐华翎:我小时候读了很多金庸的武侠小说。我不看谁的武功厉害,读到打斗场面会快速略过,对男男女女谈恋爱更感兴趣。

金庸小说里有很多我认为有意思的点。比如,夜行文化,小说中的人物穿着夜行服出门打探消息,施展轻功飞到房顶,揭开一片瓦,底下透上来小小一束光,正好打到人脸上。

又比如,身重剧毒运功疗伤,一掌拍在后背上,一口鲜血吐出来,我顿时觉得受伤都不痛苦了,相反还挺唯美。还有高手围棋对弈,暗暗较量武功心法。以及一套武功招式暗合的其实是张旭的狂草笔意之类的。

金庸小说里的饮食文化也很吸引我,黄蓉是烹饪高手,洪七公是美食家……金庸的书还是挺包罗万象的。

《侠女45》,38×30cm,绢,水色,2006年

《侠女29》,38×30cm,绢,水色,2006年

采访者:这个系列里你画了哪些女性人物?她们在金庸小说里有对应的原型吗?

徐华翎:大部分是我根据影像资料来画的明星,比如大家熟悉的翁美玲、黄杏秀这些早期的TVB演员,她们承载了我对人物的记忆。

我画的是各种记忆杂糅在一起的画面,是我自己臆想中的江湖,也承载着70后一代对TVB武侠剧的集体记忆。20世纪80年代起,陆续能看到港台拍摄的金庸武侠剧,我印象特别深刻的有黄日华和翁美玲版本的《射雕英雄传》、刘德华和陈玉莲版本的《神雕侠侣》等等。

《侠女20》,38×30cm,绢,水色,2007年

《侠女46》,38×30cm,绢,水色,2006年

相对某个具体的人物,我画得更多的是某个特定的场景。

比如,女主角在闺阁做女红,忽闻情郎受伤,心惊之下,绣花针刺破手指,一滴血滴在手里的绢布上,整幅画没有出现完整的人物形象,只呈现一只手,一个未完成的刺绣过程。

或者,荷塘里一只手急速掠过,摘下一朵荷花,刹那间不见踪影。

再者,镜头突然切换,狂风吹动水边的芦苇荡,远处海天茫茫相接的场景。

《侠女26》,38×30cm,绢,水色,2007年

《侠女22》,38×30cm,绢,水色,2007年

采访者:金庸小说里你最喜欢的女性人物是谁?如果可以,你想穿越到她身上吗?

徐华翎:我最喜欢的人物是程英,我欣赏她为人处世的原则,不争不抢,很端庄。她爱杨过,但是自尊心超强,对待感情的态度拿得起放得下,很有边界感。

金庸塑造的每个人物都挺真实的,有优点也有缺点。女性人物身上都有我很喜欢的地方,但我无法对某一个人物有代入感。现在想起来可能是金庸小说的男性视角作怪,有的男主人公是有点儿“杰克苏”。一个男性人物是不是吸引人,在武侠世界里可能有几点衡量标准:武力值、人品和长相。有好多在我看来极其讨厌的男主人公也有很多女生喜欢,我不太能接受这一点。

《侠女44》,38×30cm,绢,水色,2007年

画她们就像画自己

“生命的每个阶段都有各自不同的美感”

少女是徐华翎在不同阶段反复描绘的对象,徐华翎以浑然天成的手感和灵气,表现女性人体的私密体验,描述少女飘浮若轻的青春之梦。以精细的笔法传达着感官的温度,让人在真实与虚幻之间遁入深沉美梦。

采访者:你画少女,最初是受到什么启发?

徐华翎:我一直对表现女性感兴趣,画她们好像在画自己。

带给我最初触动的是敦煌壁画里女性人物那种痕迹剥落的美、色彩的美,以及各种手的造型,还有唐代菩萨形体的美。大学毕业时,我就从莫高窟的人物造型、手势出发,画了一系列与想象中的云纹、水纹交织在一起的女性人体,这是我画少女最初的雏形。

我最初创作《香》系列纯粹是从表达自己对女性身体的感受出发。

《香7-3》,160×100cm,绢,水色,2005年

《香2014N0.8》100×121cm,绢本,水色,2014年

到后来的《依然美丽》系列,就开始融入自己作为女性在社会中的一些感受,在工作当中遇到的事情、面临的压力。画女性,我没有太多条条框框的束缚,一切都是从自己的感受出发。

《依然美丽5》,240×130cm,绢,水色,2008年

《依然美丽6》,240×130cm,绢,水色,2008年

采访者:在不同阶段,你在表达方式上有什么变化?

徐华翎:我对宏大叙事不感兴趣,更想画身边的人和事。

研究生毕业创作的时候,我想画女生宿舍的日常,但在画的过程中觉得洗漱穿衣这类场景太像写生了,就逐渐开始简化。先简化背景,然后简化人物,再简化到只画女性身体,最后简化到只保留人体局部。

我画的第一张少女画是一个女孩躺在一块布上,处理人体线条时感觉像在画素描。

画第二张的时候,我不想画传统曲线美的女性,就把人体的线条去掉。

区别于传统工笔画勾线填色、三矾九染的技法,我用一种类似没骨的画法,染色的时候更接近女性身体给我的感受,确实跟以往的工笔画很不一样。

于是我画了一个女孩笔直地站立着,只取一个背影,放大之后,有点像纪念碑,这是我心中女性的感觉,很自然,不取悦,有种距离感。

选择绢这种材质是因为它跟皮肤的质感很接近,有一种体感和温度。

《若轻1》,240×130cm,绢本,水色,2014年

《若轻4》,240×130cm,绢本,水色,2016年

前几年我的作品里开始出现了一些对过往的怀念,我画了几个穿格子裙、白衬衫的女孩,是我记忆中上世纪八九十年代的感觉。

《踏雨寻梅》,116×100cm,绢本,水色,2018年

《窗外1》,150×97cm,绢本,水色,2018年

采访者:你原来说自己对花草不感兴趣,现在你也开始画一些花草蝴蝶骷髅,这种变化还是遵循着某种创作的脉络吗?

徐华翎:我画这些以花草为载体的作品,也还是在画女性吧,只不过换了一个载体而已。

我原本对颜色绚丽的花卉天然不太感兴趣,但是疫情期间,整个人的生活方式也有变化,买了一次花之后就开始不停地买花,出去遛弯儿,也会在院儿里看看树、看看花。

《依山》,100×160cm,绢,水色,2020年

《之•间41》,54×77cm,绢,水色,2014年

《生长10》,27×41cm,绢,水色,2023年

《后花园》,42×52cm,综合材料,2008年

《粉红色暮霭》,120×118cm,绢本,水色,2024年

画骷髅更早,十几年前就画过一张:女孩的手按在一个骷髅头上,骷髅干干净净的,颜色很素。

后来,几年前去京都住了一个多月,又画了几张特别小的骷髅蝴蝶。日本人对死亡文化有一种膜拜,像对樱花、武士道的理解,和我们对死亡的理解很不一样。

骷髅和蝴蝶在我看来有种共通性,都有一个从生到死,世俗意义上从美到丑的一个循环。

以前我觉得宋人画花鸟已经达到一个审美巅峰了,不认为自己能画出什么新意,所以一直没有碰这个题材。疫情期间,被动欣赏了很多以前不会关注的东西,觉得花花草草也可以画,从不起眼的藤蔓开始,画干枯的枝叶、凋零的玫瑰花瓣。

当时心情比较灰暗,找来太宰治的小说看。印象特别深的是《斜阳》的女主人公和子,她出生在贵族之家,在战后信念崩塌,各种打击接踵而至,生活潦倒,人生一步一步向下滑落,但在美的破碎和失去当中,还能依稀看到一抹亮光。

我觉得画这些花花草草跟女主人公的命运有一种相通的感觉,生活中完美的东西很少,大部分是在不完美中。

被激活的传统文脉

“见山是山,见水是水;见山不是山,见水不是水;见山还是山,见水还是水”

《五灯会元》里这句语录讲的是参禅的三重境界。

徐华翎的长幅绢本《见山》,恰是取用这种看待世界的视角。不过她是以女性身体作为载体,远看是青绿设色的山水之间,融入不同形态的女性人体。

朦胧的视觉流动中,将对形式的探索上溯至唐以来青绿山水的传统。

《见山》,98×461cm,绢本水色,2024年

采访者:你还能回忆起小时候学画的经历吗?

徐华翎:我8岁开始画画,最初在少年宫学着画齐白石的虾、螃蟹和牡丹之类的。回想起来,当时老师教小孩的方法有点像现在老年大学的绘画班,教国画的大写意。可能因为这不需要太多耐心,几笔下去,画面的颜色、丰富度就出来了,能迅速呈现相对完整的面貌,看起来还挺朴拙。

上美院附中以后,开始了专业的绘画训练,打的是西画的底子,主要学习素描、色彩,是西方的造型观,以当时的苏联体系为主。本科在中央美院系统学习中国画,更多是技法的训练,吸收中国画的造型观,也意识到中西方的差异之大。当时对国画并没有特别感兴趣。虽然我也看了很多古画,包括去敦煌、大同看了很多石窟壁画,但总是感觉距离自己很遥远。又赶上中国当代艺术的蓬勃发展,接触到的各种西方艺术观念对我的冲击更大。

采访者:大学时代真正对你产生深刻影响的文化和视觉资源有哪些?

徐华翎:大学我上的是国画系,但朋友圈子是以附中这些打小一起玩的朋友为主,大部分都是做当代艺术的。也第一次接触到了大量西方当代的艺术观念,记得当时方力钧标志性的光头笑脸已经很有辨识度了,带给我很大的审美冲击。

本科期间看了很多日本浮世绘。日本受中国文化影响很深,包括早期的禅宗绘画等,但逐渐发展出有日本特色的绘画样式,比如浮世绘,审美偏工艺化,更易于被接受。从造型、色彩和线条等各方面来讲,中国传统绘画讲求韵味,内敛含蓄,浮世绘则来得更直接。

格哈德·里希特(Gerhard Richter)对我的影响很大,最开始吸引我的是他的照片系列,刻意模糊的影像,视觉上的不清晰带来的疏离体验,有种让人难以触碰的真实。他也画风景,画抽象,某些或某类作品格调与东方审美接近,都很沉静内敛。一个艺术家可以想怎么做就怎么做,在不同的阶段都可以彻底突破原有的自己,我非常佩服。

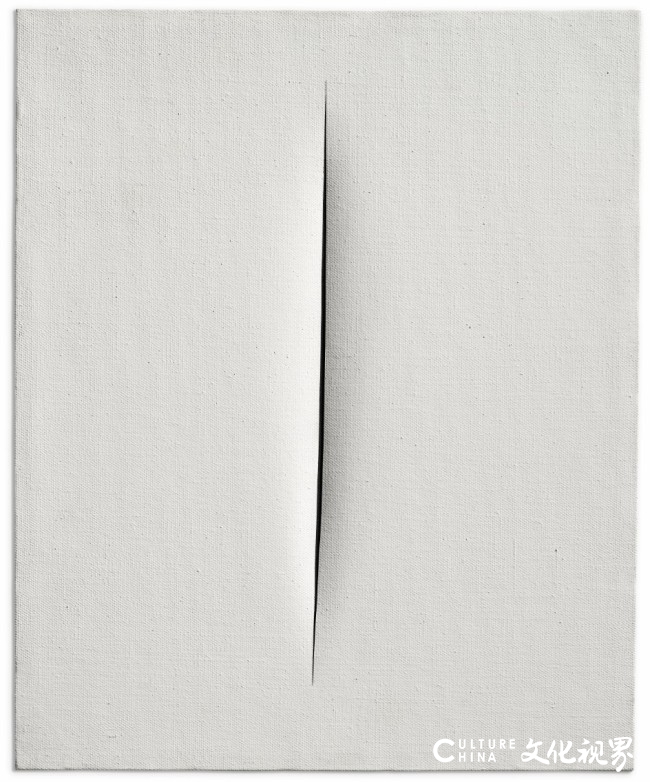

还有卢齐欧·封塔纳(Lucio Fontana),他在画布上挥刀的直白表达,破除绘画的二维空间,进入更多维的空间,那种破坏性和形式美也是我喜欢的。

格哈德·里希特相片画《Himalaja喜马拉雅山》

布面油画,200×160cm,1968年

卢齐欧·封塔纳,《空间概念,等待》,1964年作,水漆画布

24 1/8 × 19 5/8吋(61.3 × 50公分),作品©Lucio Fontana/SIAE/DACS, London 2019年采访者:真正对中国传统文化产生兴趣是什么时候?

徐华翎:真正对传统文化产生心灵的触动是2006年前后,我第一次去江南。

因为自小在北方长大,对江南的全部想象都源自武侠小说。亲身走到真实的街巷、园林,传统的文脉在我眼前被激活。我对传统文化的兴趣随着年龄不断增长,我的目光一直在不停地游移,吸收的类型也很庞杂,并不局限于某一个具体门类。

在附中时上国画课,曾经临摹过《万壑松风图》,当时不喜欢,觉得这件作品墨色重又很陈旧,图式上有很沉重压迫的感觉。但前几天我为一幅新作品寻找一个造型的参考,看了很多作品,最后选中的居然就是这件《万壑松风图》。

近些年古画看得多些,不知不觉也产生了变化。

这两年迷恋古建,古建筑带来更复合的感受。我去年跑了几趟山西,每次待六七天。山西古建太多了,我做了一张山西古建大地图,打算利用空余时间好好看看。每次出发前会制定路线图,选定一个中心点,绕着走一圈,每次停留时间不会太长,一次看太多了也吸收不来。以至于现在要我回想某个建筑时,总是要先从探访的情境开始回忆。

采访者:有哪些印象深刻的探访经历?

徐华翎:一处是忻州的金洞寺。

有个看门大爷在旁边种地,你想进去看,就请他给你开门。金洞寺院子不大,里边有几座宋代、明代、清代的建筑,地势从低到高,参差不齐地排开,也看不出什么格局。

走到地势高的殿后身,一伸手就能摸到建筑的斗拱。这里不像一般寺庙给人的庄严肃穆之感,而是自带一种散漫的生活气息。里面可以看到明清的壁画,有些部位灰泥掉得差不多了,也不能说技艺有多精湛,但整个寺庙的气息挺和谐。

2023年9月徐华翎在忻州市的金洞寺

金洞寺内的转角殿(北宋)

三教殿(明代)侧面的斗拱

文殊殿内西侧墙壁上残留的壁画

文殊殿内东侧墙壁上残留的壁画

在山西的各种小庙里经常会看到,各路神仙被供在里面,很有意思。

另一处是洪福寺。现在过去的路跟当年梁思成和林徽因过去的路好像没多大变化。这所寺庙的奇特之处是它掩映在一个堡垒之后,当时为了抗击外敌入侵,从寺庙山门前垒起了一个很高的土墙,寺庙隐身于墙体后身。

还有一处,河北正定古城内的府文庙。正定最出名的当然是隆兴寺,寺内那座宋代摩尼殿,常年游客众多。府文庙就很冷清,没什么人,庙的戟门是一座十分难得的元代建筑,有种明代家具的感觉,式样简朴,有种高古肃穆的气息,特别在我的审美点上。

2023年10月徐华翎拍摄的河北正定府文庙元代戟门

仙气飘飘的魏晋风度

“连杀猪和宰羊这样的劳动场景,都可以是诗意的”

传统是一条可以不断追溯的河流。

随着年龄增长,徐华翎对传统文化的审美和偏好也在不停地游移,从前觉得遥远的石窟壁画、佛教造像、丝织绣品、山水画、古代建筑、高古器物……依次与她的内心产生了连接。

采访者:哪个阶段的中国美学最打动你?

徐华翎:其实每个阶段的喜好都在变化。

不过宋代我一直很喜欢,那是美学上的一个巅峰。我喜欢宋人小品花鸟画、宋瓷。宋瓷中尤其偏爱汝窑和定窑那种含蓄内敛简约的气质。

当然,每个时代达到大发展的艺术类别都不一样。商代高古玉的神性和仪式感也很打动我。我最初喜欢北齐造型,优美到极致,之后则更偏爱北魏造像多点儿硬朗的气质,再后来最初很难入眼的隋代造像却越看越有味道。

我最近很向往魏晋时期的文人风度和他们呈现在文艺作品上的诗意。

前不久去看民生美术馆的《丝路驼铃》展,印象最深刻的是几块魏晋时期的画像砖,画杀猪和宰羊的场景,明明是一个劳动场景,居然那么诗意,那么仙气飘飘。既落到实处,又不沾烟火气,感觉那只被宰的羊都快要羽化了。

彩绘宰羊图壁画砖,魏晋,驼铃声响——丝绸之路艺术大展,北京民生美术馆

文人雅士抚琴的场景有仙气并不鲜见,但杀猪宰羊都能画出这种气度,实在让我印象深刻。

这个展览中还有一件魏晋时期的丝织品,不同于旁边唐代丝织品的规整大气和堂皇富丽,这件织品的线条风格、审美气度完全是追着《女史箴图》去的。那种名士风度、仙气和诗意、顾恺之春蚕吐丝般的线条运用,完全契合了魏晋时期给我的想象。

《女史箴图》(局部)东晋,顾恺之,宋代摹本,冯婕妤挡熊场景©北京故宫博物院藏

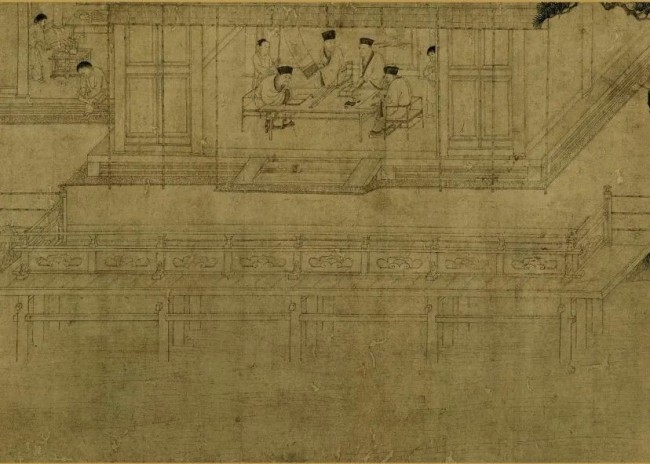

说到线条,辽宁博物馆藏的宋代《商山四皓会昌九老二图》,里面线条的运用是从《女史箴图》一路接续下来,发展出来的线更细致、更劲道,是扎到纸里的那种力道。再往后,到近代的庞薰琹,他曾画过一组唐代跳舞的纸本白描人物仕女,是我看到的近代白描人物里最能承继这种美学风格的作品,线条自带高古气息。

《商山四皓会昌九老图卷》(局部),宋,佚名©辽宁省博物馆藏

采访者:如果可以穿越,你最想回到哪个朝代?

徐华翎:宋朝,确切一点是北宋,这大概也是大部分艺术家的回答。那是艺术相对自由的一个时代,文化自由昌盛,商品经济发达,夜生活又很丰富,女性还能再嫁。作为一个对文艺有一些偏好的老百姓,穿越回去,生活上也很便利。

采访者:在你看来,中国审美的核心是什么?跟西方审美本质区别在哪里?

徐华翎:中国审美的话题很宏大。

从源头追,中国属于相对稳定的农耕文明,受外来影响相对少,对父权权威、对传统尊重膜拜。中国审美讲求持重、含蓄内敛的成分偏多,更多从内心寻求自省。

《胤禛耕织图册·经》页,清,绢本,设色,39.4×32.7cm,

此为耕织图册之一开。本幅描绘胤禛(雍亲王)的福晋在南方田园纺线©北京故宫博物院藏

而西方,比如古希腊文化为代表的海洋文明更多是一种向外的征服和空间上的拓展。无论开展贸易还是战争,都需要青壮年来完成,缺少中国文化中这种对父权的尊重,我们常在古希腊神话里看到弑父情节。

总之,中国文化更讲究传承,西方艺术的发展更多的是一种代替或打破。

年初我去故宫看了“中国与西亚古文明交流展”,发现往前追溯,中西文明中那种神性、混沌的状态,简朴和大气是有相通之处的,到后期才慢慢有了各自不同的走向。

“历史之遇——中国与西亚古代文明交流展”现场©北京故宫博物院

中国传统文化中常常出现“道”“气”“韵”这种听起来玄乎其神的词,其实对于造型艺术工作者来说,这样的词落到实处,就是造型、结构、气势、色彩等。举个例子,我们可以毫无障碍地理解齐白石的花鸟、黄宾虹的山水。齐白石画一只虾,不画水,你也能感觉到水的存在,外国人理解起来相对存在些障碍,我想这也是与生俱来的文化差异。

齐白石虾图,103×34cm©清华大学艺术博物馆

黄宾虹山水图,131×67cm©清华大学艺术博物馆

采访者:到了现在的阶段,技法依然是你非常看重的吗?

徐华翎:技法一直存在,它是能支撑你多大程度上去完成作品,并关系到作品质量的一个要素。比如我想触碰一些以前不会涉及的题材,表现的路径就会发生变化,技法也要进行相应的调整和部分修正。

技法,对现在的我来说,可能换一个更贴切的词是“手感”。我已经不会过多强调这一根线怎么样,对于我们这些多年的绘画者而言,手上会有一种分寸和温度,一根线要达到什么样的程度,在画的时候,手会顺着大脑自然而然去呈现。

“Swords Girl-Xu Hualing”,荷兰阿姆斯特丹Kohler Muller画廊现场,2008年5月

“关雎:徐华翎个展”香港唐人2015年

“若轻:徐华翎个展”北京今日美术馆现场,2016年4月

“Scent Xu Hualing's Recent Works” 美国旧金山,南海艺术中心 展览现场,2019年10月

徐华翎个展“见水”,台北大未来林舍环廊现场,2023年5月

一个群展中的五个个展ABCDE现场,2023年11月

(来源:Green BAZAAR芭莎美好生活)

画家简介

徐华翎,1975年生于中国黑龙江,任教于中央美术学院中国画学院,教授,博士生导师。2000年获中央美术学院中国画系学士。2003年获中央美术学院中国画系硕士。2020年获中央美术学院博士。2003年作品《香No.5》获中央美术学院首届「学院之光」展览学术创新奖,2004年作品《蜻蜓》入选第十届全国美展并被浙江省美术馆收藏,作品《香No.8》获「黎昌杯」首届全国青年国画年展金奖并被收藏。自2001年始,先后在北京、纽约、三藩市、伦敦、阿姆斯特丹、南京、上海、奥尔登堡、东京和悉尼等多处城市参展。主要个展有,2007年「依然美丽」,北京、洛杉矶。2008年「徐华翎──侠女」,荷兰阿姆斯特丹。2015年「关雎:徐华翎个展」,当代唐人艺术中心,香港。2016年「若轻:徐华翎个展」,北京今日美术馆。2019年「香:徐华翎近作展」,南海艺术中心,三藩市。出版有《新工笔文献丛书──徐华翎卷》、《当代工笔──徐华翎》以及《中国当代著名画家个案研究──徐华翎工笔人物》。